站在传统生活的背后

2021-11-20车耳

车耳

法国人坚持天天去街上买食物。想象一下,如果巴黎大街上没有了香气扑鼻的面包店,这个城市还能像现在这样迷人吗?

网络购物越来越流行,它源于互联网的普及和深度运用,也源于美国。美国曾是世界最大的网络购物市场,但是没几年这种销售方式就被中国迅速赶上。现在中国市场上销售的商品也今非昔比,小到耳塞,大到电器,网购成了中国年轻人的最爱。

国内网购盛行的原因主要有以下几点:一是商品便宜,比实体店折扣大;二是方便,足不出户即可送货上门,还有完善的售后服务;三是迅速,这也是最令人心动的一点。但是,这些网购优势到了国外就水土不服,即便在美国,试试在亚马逊购物就知道有多慢。想快也行,但要加收20美元,要知道,有些小件物品售价都不到20美元。

美国有世界上著名的快递公司美国联合包裹运送服务公司(UPS)和后来的邮政特快专递服务(EMS),其服务保质保量,也是最早用飞机进行投递的。这些公司曾是国际邮递业务的天之骄子,跨国投递速度无人能及,但是现在国内的顺丰公司(SF)也有了飞机速递。事实上,快递公司游离于正规邮局之外、成为新型邮寄方式也产生于美国。他们可不像我们国内这样雇佣骑着电动车、风雨无阻的快递小哥,那些服务人员都是一些不付高价就不出勤的“快递大爷”。西方国家企业的成本中最高的部分是人工成本,我们国内送个快递也就十几元人民币,这在美国还不够支付小费。年轻人如果去欧洲留学,可能要应对更传统的生活。比如,法国人网购热情就不那么高涨,不仅速度不快,对网购也没有感觉。这是因为他们更喜欢逛街,看着花花绿绿、琳琅满目的商品就是一种享受,如果沉浸在网上,则失去了这个享受。

西方人有句常用语叫“Window Shopping”,意为“橱窗购物”,就是只逛不买,甚至从橱窗外看看就满足了。没钱人如此,有钱人也是如此。而这种状态通过网购很难达到。而且,西方国家的行政机构并不支持网购这种销售形式,就跟多年前他们限制大型超市建在闹市、只能去郊区一样,因为这样的大型超市不仅影响交通,还造成大量失业。

想象一下,如果巴黎大街上没有了香气扑鼻的面包店,这个城市还能像现在这样迷人吗?实际上,法国人直到现在仍然坚持天天去街上买食物,他们自己也说很难想象一个没有面包店的巴黎。

同样传统的还有支付手段。出国需要外汇,大笔外汇可以电汇,小额外汇最好随身携带。作为大钱的外汇比较容易得到,作为小钱的外汇反而不容易获得。想想看,你在國内很少能找到1美元的纸币或者1欧元的硬币,而这些又是出国旅游和留学时必不可少的一部分,一旦到了国外可能立即要用,比如下飞机后打出租车需要支付小费,乘坐地铁也需要小额现金。环顾四周你就会发现,大部分人工窗口出于成本考虑已经关闭,那时你会为他们支付方式的落后而心生不满。

我在法国生活多年,可还是避免不了这种尴尬。那次飞抵巴黎是早上5点多,心想这时坐地铁进城应该不会拥挤,但却碰到了巴黎交通业大罢工,出租车叫不到,地铁也只有一小部分在运营,机场各处都是拖着行李的旅客。

罢工是法国职工常用的一种手段,他们就是要造成社会混乱、绑架无辜者以便达到目的。但是我没料到的是,正常情况下2小时都用不了的路程,那次竟然花了5小时。我先是在自助售票机前排队购票(人工售票窗口和问询处都因为罢工而关闭),花了将近1小时排到后,又发现机器只收20欧元以下的零钱,而我手上的硬币不够,纸币又都是50欧元的,随身带的信用卡也无法通用。售票机附近的人都在为零钱犯愁,我这个曾经的“巴黎通”也只能“望机兴叹”。

讲到传统生活和历史继承,没有比法国人一年一度的文化遗产开放日更具代表性了。这是法国人自己设立的开放日,在这一两天时间里,他们面向居民开放一些有名的历史遗产,而这些遗产在过去几百年中的绝大部分时间几乎是与世隔绝的,其中包括法国总统府爱丽舍宫、总理府马提尼翁宫这样的最高领导人办公地。这是法国人推广其世界遗产文化的创举,开始于1984年,由密特朗总统时代的法国文化部长雅克·朗发起,后逐渐扩展至欧洲,后被称为欧洲文化遗产日。

每年将一个国家的历史建筑向公众免费开放,目的是为了让更多人了解、热爱进而保护人类文化遗产。开放场所还包括著名城堡、博物馆以及宗教场所等名胜古迹,甚至还包括银行、省政府、法院、商会、市政厅、私宅,还有电视台、昔日的监狱、制造厂和工厂、公共交通部门的幕后机关等。经过几十年的演变,内容越来越丰富,地域也越来越大。想想看,这些地方大多数本来就充满神秘感,而在这一天可以尽情享受——只要你体力允许,可以一口气参观五六个景点。

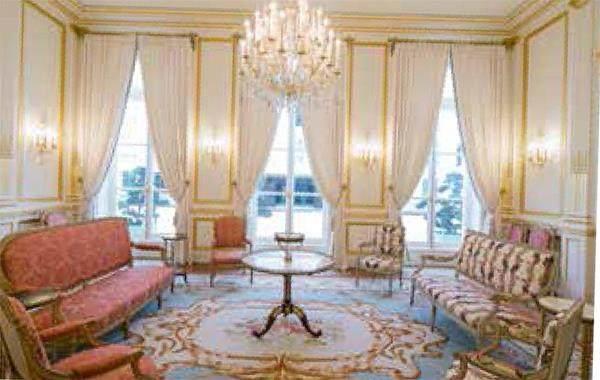

从2017年开始,中国驻法国大使馆也加入到欧洲文化遗产日的活动里,受到社会各界的称赞。中国大使馆的旧馆位于巴黎市中心的乔治五世大街,距离塞纳河很近,外部是金碧辉煌的老式建筑。而新大使馆主体建筑是法国孟德斯鸠公馆,外加办公楼和花园组成。大使馆遵照传统工艺和施工方法,对该建筑进行了翻新修复,再现法国新古典主义美学的优雅风格。同时,建筑内部装饰有来自中国的绘画、家具、瓷器等元素,成为中法友谊与文化互动的美好象征。

孟德斯鸠公馆始建于1778年,由设计了巴黎股票交易所和拉雪兹公墓主要建筑的著名建筑师布隆尼亚尔设计,首任房主是安讷-皮埃尔·德·孟德斯鸠-费赞萨克侯爵,距今200多年历史。2010年中国政府购得此处,之后经过法国式漫长的改造,直到2012年才启动了改造工程设计,2014年正式动工,2016年9月举行了落成典礼,2017年4月开始正式启用,并在同年9月第一次加入了欧洲文化遗产日的行列。

那一年的开放日我正巧在巴黎,当地的华人朋友提醒我好好利用这个周末,尽量多看看难得开放的古老建筑。经过研究地图,我选择了5处文化遗产,其中对法国总理府的印象最为深刻。那天上午法国总理真的在办公室接待了游客,而我是下午赶到那里的,虽然总理下午不在,但排队的游客仍有上百人。

总理府名叫马提尼翁宫,于1722年建造,内部是洛可可风格,金碧辉煌,里面有法拉格纳绘制的壁画。马提尼翁宫坐落在巴黎7区瓦海娜街,离著名的罗丹博物馆不远。其大门为“凹”状,条石垒就,苍貌古朴,从外表看,与巴黎其它古建筑无甚差别。跟随队伍行进途中,我在总理办公室主任房间里看到了画家赵无极先生的一幅抽象畫作。总理办公室大约有50平方米,一张朴素的大桌上摆着廉价的茶杯,座椅极为简单,既不是全皮的太师椅,也不是什么古董,只是把一般会议室中常见的带不锈钢底座的转椅。看得出来,总理依然保持平民的习惯。

从总理府办公楼出来走进后花园,我见到多个摊位都是年轻人在低头忙着做手工。这次欧洲文化遗产开放日的主题是“青年与遗产”,所以特意突出了青年人的作用。请来摆摊的人都是普通百姓,有做零配件的,有修补旧地毯的,还有制造陶瓷的,其中五六个摊位都是手工业者。在法国人看来,除了食品和葡萄酒等行业外,他们的小企业并没有邻居德国发达,所以要促进中小企业发展,给其资助和鼓励。

我在修补地毯的摊位前停留的时间最久,因为几位摊主都是真正意义上的美女,却能心无旁骛地干这种旧时代老裁缝的活儿。修补地毯的工艺其实挺复杂的,一个优秀的匠人要掌握多种修补方法,至少要学徒2—3年才可以独立完成修复工作。

我在地毯修复摊位前驻足许久,看着两个年轻的金发女孩熟练地用一根又长又粗的金属针在那儿穿针引线,用不同的线将旧地毯修复。在我们国内,你只能看到上了年纪的妇女才肯干这种活计,织织补补已不是流行的家务活儿,而缝纫手艺也被我们的少女们忘却,甚至在大街上很难再找到一个缝纫店。我面前的这个法国女郎也只有20岁左右,抬起头时热情洋溢,弯下腰缝补时又全神贯注,长长弯针在她手中就像鱼儿一样一跃一跃地前行。

一群中学生在文化遗产开放日参观法国总理府马提尼翁宫。

中国驻法国大使馆孟德斯鸠厅。

法国总统府爱丽舍宫。

之后又有几个法国人围过来,大家看得津津有味。我问女孩是否喜欢这个行业,她说当然喜欢,她们同学毕业后都进了修复旧地毯这个行业,几乎没有失业,跟“铁饭碗”一样。她告诉我,这个行业待遇和公务员相同,修复的大都是挂毯,基本上是古董。这些青年人都来自职业技术学校,她特别强调说,在法国,大学学历之下的青年人是社会上不可或缺的人才。他们或许没有很高的学历,但是拥有不少企业所需要的行业证书。

在雅致的庭院中让手工业者登堂入室,让国家领导人的工作场所融入平常百姓的生活中,这就是传统的力量。现在我们也提出了“大国工匠”这个说法,或许我们更需要年轻工匠继往开来。

或许,我们国家也可以回应这种呼唤,也能举办中国文化遗产开放日,在某一年某一天开放一些具有悠久历史的故居,甚至政府机构的一些场所。中国是个有悠久历史文化的大国,应该让年轻人保持优良的传统,而不是整天沉湎于手机信息和网购而不能自拔。记得在上世纪80年代,我在北大期间,学校还组织参观过中南海毛泽东主席故居。我们列队而入,感觉和领袖之间的距离一下子拉近不少,也对老人家生活简朴、到处都是线装书的陈列印象深刻。

我也在想,什么时候世界遗产日能成为一个全球性节日,在这一天,可以让所有国家的民众进入其所属国最高贵的殿堂。■

(责编:常凯)