基于头季稻+再生稻产量的再生稻关键技术试验

2021-11-19王尚明张崇华胡萍胡磊王成孜杨林

王尚明 张崇华 胡萍 胡磊 王成孜 杨林

摘要:适宜的再生稻生产技术具有重要作用,开展兼顾头季稻+再生稻综合产量的再生稻关键技术研究,可为再生稻生产提供技术理论和实践指导。2018年在江西省南昌县以深两优5814为试验水稻品种,头季稻在历年早稻普遍播种期的基础上,另外提前10 d和推后10 d共分3期播种。各播期头季稻移栽至大田后采取相同的田间生产管理,在头季稻生长过程中按照农业气象观测规范观测头季稻的发育期。不同播期头季稻成熟时分别在八成熟、九成熟、十成熟,且每一个成熟度下又分别选取20、40、60 cm的留桩高度收割。对不同播期、不同成熟度收割的头季稻取样考种、实地测产,并进行产量结构和发育期分析。不同收割处理后的头季稻萌发成再生稻,采取相同的田间生产管理,并按照农业气象观测规范对再生稻进行生育期观测,再生稻成熟后收割,分别取样考种及测产,并对再生稻进行产量结构和发育期分析。结果表明,播种移栽早的头季稻的发育期普遍较早,且比相邻迟播头季稻达到相同成熟度的日期早3~5 d。头季稻千粒质量(y)与全生育期(x)存在一元线性关系,y=0.177 7x+7.118 1(r2=0.624 6),适当延长生育期增加成熟度对头季稻的产量有利。在20~60 cm的留桩高度范围内,再生稻的生育期随着留桩高度的降低而推迟。不同播期的再生稻,在穗粒数、穗结实粒数、千粒质量、实收产量和秕谷率方面均无显著差异,虽第1播期再生稻的结实率较高,但在有效茎数方面,第3播期显著比第1、第2播期高,导致第3播期理论产量显著比第1、第2播期大。八成熟收割头季稻的再生稻在穗粒数、穗结实粒数、结实率、千粒质量、理论产量和实收产量方面均比九成熟、十成熟收割头季稻的再生稻高。头季稻收割时留桩高度40 cm对再生稻产量形成比较适宜。从全年产量而言,头季稻选择任一播期均可。头季稻八成熟度收割全年水稻产量较高,且八成熟度收割头季稻的再生稻单产明显高于九成熟度、十成熟度收割头季稻的再生稻单产。生育期长有利于千粒质量的增加,播期早、十成熟度的头季稻可以获得较高的产量;头季稻八成熟、40 cm留桩高度收割对再生稻适宜。综合考虑头季稻+再生稻的产量及效益,以及江西省南昌市南昌县早稻的种植习惯,南昌县再生稻生产的关键技术措施为头季稻 3月底播种,头季稻在八成熟、留40 cm稻桩收割。

关键词:头季稻+再生稻;产量结构;再生稻;关键技术;生育期

中图分类号: S511.04 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2021)20-0089-08

收稿日期:2020-02-05

基金项目:江西省中央引导地方科技发展专项(编号:2018ZDF40024);江西省气象科技重点项目。

作者简介:王尚明(1968—),男,江西吉安人,硕士,高级工程师,主要从事水稻农业气象研究。E-mail:wangshm971007@163.com。

通信作者:胡 萍,工程师,主要从事水稻农业气象研究。E-mail:hupingnclt690119@163.com。

再生稻是水稻收割后,利用水稻的再生能力,通过适当的种植管理技术培育,从稻桩上的休眠芽萌发出来的再生蘖,再长穗而形成。近年来,由于大量农民进城务工,造成农村劳动力短缺,双季稻区江西省南昌市南昌县水稻种植已有较多的稻田改为种植一季稻,致使气候资源利用率和土地的生产力下降。鉴于目前的农村现状,迫切希望有良好的再生稻生产技术,即在江西省南昌县一季稻的基础上种植再生稻,提高土地复种指数,使水稻种植1季收获2季,增加单位土地面积粮食产量,发挥更好的经济效益。而再生稻的种植离不开头季稻的生产,发展再生稻须考虑全年水稻产量,最大限度弥补由双季稻改单季稻造成的水稻产量不足。因此,在新形势下开展影响头季稻+再生稻综合产量的关键技术研究具有重要意义。20世纪50年代,四川农业大学率先开展了再生稻蓄留技术研究,自20世纪70年代以来,随着三系杂交水稻的选育和应用,再生稻的研究和利用迅速扩大,并取得了较大的成就[1]。近 10 年,长江流域以头季机械收割为基础的机收再生稻研究与应用取得了重大进展,产量稳步提高,应用面积快速上升[2],显示出我國对再生稻生产的逐步重视。长期以来,我国对再生稻进行了比较全面的研究,如再生稻种植气候区划[3-4]及气候适宜性研究[5];特别在再生稻的生长发育和生理特性方面开展了大量的研究,如再生稻腋芽的生长发育[6-8],再生稻的生育特点、分蘖动态、株型和群体结构特征[9],再生稻的幼穗分化特性[10],头季稻后期光合产物对再生稻的影响[11-13],再生稻与同期抽穗主季稻源库流特性差异研究[14]等;在再生稻产量形成特点与关键调控技术[15-16],再生稻关键栽培技术的研究[17],再生稻的品种选择[18-20]、施肥[21-22]、田间管理及病虫害防治[23]等方面也做了较多的工作,取得了较多的成果。但以往大多的研究往往只是考虑再生稻一季的产量。从再生稻生产看,头季稻的播种期和头季稻的收割成熟度对头季稻及再生稻的生长发育和产量有影响、头季稻的收割留桩高度对再生稻的生长发育和产量有影响,因此,头季稻适宜的播种期、收割成熟度和收割留桩高度等是众多构成种植头季稻+再生稻综合产量生产技术的3个关键技术指标,而在以往众多的再生稻研究中,综合考虑头季稻+再生稻产量效益同时关注此3个技术的研究较少,须弥补此方面的研究。本研究以江西省南昌市南昌县为例,探明适宜的再生稻生产关键技术,即头季稻适宜的播种期、收割成熟度和收割留桩高度,以期为再生稻生产提供良好的技术支撑。

1 材料与方法

1.1 供试材料

试验品种为杂交水稻深两优5814,品种审定编号为国审稻20170013。该品种属籼型两系杂交水稻,适宜在长江中下游作一季中稻种植。

1.2 试验方法

试验地位于江西省南昌市南昌县塔城乡芳湖村,为典型的双季水稻种植地、江西省农业气象试验站水稻试验田。头季稻采取分期播种,根据南昌县历年早稻种植习惯,深两优5814稻种经浸种催芽后,分别于2018年3月16日(称第1播期)、3月27日(称第2播期,为南昌县历年早稻播种的普遍期)、4月5日(称第3播期)播种至秧田,采用常规塑料薄膜覆盖方式育秧。当头季稻秧苗达到移栽标准后,分别于4月16日、4月26日、5月5日移栽至大田,移栽方式为手工移栽,每穴移栽2根苗,采用画格耙定株行距,株行距为20 cm×20 cm。每个播期分9个小区,每个小区的实际面积约为82.0 m2,3个播期共27个小区,试验地面积达2 215.9 m2。

头季稻移栽后至成熟期稻田的土壤肥料、水分、以及病虫害等田间管理为试验地常规的水稻生产管理方法,各播栽期的田间管理趋于一致。在头季稻的生长发育过程中,按照农业气象观测规范对头季稻进行发育期等生长状况的观测。为了有利于再生稻的出苗,在头季稻收获前1周,即在7月17—20日,分别在各播栽期的头季稻稻田中灌水深 3~5 cm,在灌水后第2天施复合肥15 kg/667 m2。头季稻收割前将稻田水放干晒田,但稻田土壤保持湿润,直至头季稻收割。

头季稻收割时,在同一播栽期的9个小区内,连续的3个小区作为相同的成熟度收割,即每个播期的9个小区分八成熟、九成熟、十成熟3个成熟度收割,同一播期相同成熟度的3个小区分别按20、40、60 cm 3个留桩高度收割(图1)。头季稻考种时同一播期相同成熟度的相邻3个小区作为1个大区取样,按照农业气象观测规范考种,分析3个播期各3个成熟度共9个区的产量结构。3个播期27个小区的头季稻田间分别单独收割,单独测产。

头季稻收割后的27个小区,让稻桩萌发出再生稻,再生稻田间管理主要是通过灌水保持稻田土壤湿润,每次灌水3~4 cm深,自然落干后,重新灌 3~4 cm深的水,如此往复,保持干湿交替,直至收获前7~10 d断水。8月21日在再生稻抽穗初期田间施复合肥7.5 kg/667 m2。再生稻生长期间按照农业气象观测规范对再生稻进行发育期观测,再生稻成熟后对27个小区分块收割,单独测产,且在收割时对各试验小区取样,在实验室对样品考种。

2 结果与分析

2.1 气象条件

2.1.1 头季稻气象条件

气象资料采用南昌县气象局同期的地面气象观测数据,经统计分析表明,2018年3月中旬至7月下旬,即头季稻播种至收获期,平均气温为24.4 ℃,较常年高2.7 ℃,热量充足,其中第1播期育秧期3月20日平均气温 9.5 ℃,为轻度低温,但由于有薄膜覆盖对育秧无不利影响,5月15—18日最高气温达到35.0 ℃,本年度高温天气提前来临,6月18—19、25—29日,遭遇了日最高气温35.0 ℃的高温天气,7月中旬至下旬日最高气温35.0 ℃的高温天气达18 d;降水总量为758.5 mm,比常年少153.8 mm,降水偏少,头季稻生长期间的不足田间用水从灌渠中抽水灌溉;日照时数为 722.8 h,与常年持平,光照充足。由于气温高、降水少,头季稻生长期间的气象条件偏差。

2.1.2 再生稻气象条件

2018年7月下旬至10月中旬,即再生稻开始生长至成熟收获期,平均气温为27.0 ℃,较常年同期高 1.4 ℃,抽穗期为8月下旬至9月上旬,集中在8月下旬后期,其間日平均气温为28.6 ℃,再生稻抽穗开花既未受高温的不利影响,也未遭遇寒露风危害,再生稻灌浆成熟期未遭受低温冷害;日照时数为633.4 h,与常年持平,日照时数充足;7月下旬至10月中旬降水总量为144.6 mm,较常年少461%,但由于试验地灌溉方便,再生稻生长期间未受缺水影响。

2.2 生育期

2.2.1 头季稻生育期

不同播栽期头季稻的生育期见表1,头季稻分3期,约每隔10 d播种1期,播种移栽早的头季稻发育期普遍较早,早播早栽的头季稻能早生快发。随着水稻不断生长发育,越往后各播期头季稻相同发育期差距越小,至乳熟期,第2播期比第1播期迟5 d,第3播期比第2播期迟4 d,相邻播期达到相同成熟度的日期相隔3~5 d。达到相同成熟度播期早的头季稻生育期长。

2.2.2 再生稻生育期

不同播期不同成熟度不同留桩高度再生稻生育期见表2,头季稻收割后,一般1~2 d开始发新叶,5~7 d至发叶普期,头季稻收割时间相同的再生稻尽管留桩高度不相同,但发叶普期基本一致,试验中发现头季稻第1播期八成熟收割的再生稻尽管收割最早,但至发叶普期历时较长,原因是头季稻收割时将割下的禾把放在稻桩上遮盖导致发叶缓慢。试验中所有的再生稻孕穗普期均出现在8月下旬后期,相对比较集中,抽穗始期出现在8月20—27日,多数出现在8月23日左右,抽穗普期出现在8月22日至9月3日,多数出现在8月28日左右,抽穗末期出现在8月26日至9月10日,但大多出现在9月1日左右,乳熟期集中在9月上旬。再生稻的生育期普遍比同期南昌县双季晚稻生育期早。分析各播期同一成熟度中、不同留桩高度的生育期出现的早晚可知,抽穗始期留桩 60 cm 的再生稻比40 cm再生稻平均早0.1 d,40 cm 的再生稻比20 cm再生稻平均早1.0 d;抽穗普期留桩60 cm的再生稻比40 cm再生稻平均早10 d,40 cm的再生稻比20 cm再生稻平均早 2.6 d;抽穗末期留桩60 cm的再生稻比40 cm再生稻平均早1.8 d,40 cm的再生稻比20 cm再生稻平均早4.1 d;乳熟期留桩60 cm的再生稻比40 cm再生稻平均早0.9 d,留桩40 cm的再生稻比20 cm再生稻平均早5.2 d。

从以上分析可知,无论头季稻何种播期、只要在相同时间收割,在20~60 cm的留桩高度范围内,再生稻的生育期大多随着留桩高度的降低而推迟。

2.3 产量结构

2.3.1 头季稻

在头季稻分别达到八成熟、九成熟、十成熟时,按照试验方案使用人工收割方式对不同播期不同成熟度的头季稻收割,在每个播期相同的成熟度小区取样,即每个播期3个成熟度,3个播期共取9个样,按照农业气象观测规范的要求对样品考种,并进行产量结构分析,结果见表3。

由表3可知,第1播期、第2播期和第3播期各播期头季稻的穗粒数、每平方米有效茎数无显著差异。第1期和第2期头季稻,随着成熟度的增加,穗结实粒数和结实率均不断增加、秕谷率下降, 但第3播期没表现出同样的现象,可能是由于头季稻期间降水偏少,灌水期间由于第3播期头季稻距离水源较远,灌溉不充分导致。在穗结实粒数、理论产量和实收产量方面第1、第2播期明显比第3播期高,说明播期偏后不利于头季稻的产量形成。第2播期十成熟度实际产量最高,第1播期、第2播期十成熟度的理论产量最高。

分析同一播期不同成熟度头季稻的千粒质量差异(表4),第1播期头季稻随着成熟度的增加千粒质量增加,且十成熟度与八成熟度头季稻的千粒质量存在显著差异;第2播期十成熟度的千粒质量最大,且与八成熟度、九成熟度头季稻的千粒质量存在极显著差异;第3播期八成熟度、九成熟度和十成熟度头季稻的千粒质量无显著差异。分析千粒质量与头季稻全生育期的关系可知,千粒质量(y)与全生育期的天数(x)存在一元线性关系,y=0177 7x+7.118 1(r2=0.624 6),表明千粒质量是随着生育期的延长而增加的,故适当延长生育期、增加成熟度对头季稻的产量是有利的。

2.3.2 再生稻

2.3.2.1 产量结构

在再生稻充分成熟后,即10月18日,使用人工方式对头季稻不同播期、不同成熟度、不同留桩高度收割后萌发的27个小区的再生稻进行收割,各小区分别单独取样并按照农业气象观测规范考种,各小区分别单独收割晾晒和称质量,并进行产量结构分析,结果见表5。

2.3.2.2 头季稻不同留桩高度对再生稻产量结构的影响

利用表5中的产量结构数据,将不同头季稻留桩高度20、40、60 cm收割后再生稻的产量结构分别进行方差分析(表6)。在穗粒数、穗结实粒数和千粒质量方面,留桩20 cm再生稻比留桩40、60 cm 高度的再生稻多,且存在显著差异,即随着留桩高度的降低,穗粒数、穗结实粒数和千粒质量有增加的趋势;在有效茎数方面,留桩60cm再生稻比留桩20 cm高度的再生稻多,且存在显著差异,随着留桩高度的增加,有效茎数有增加的趋势;在秕谷率和空壳率方面,留桩20、40、60 cm的再生稻无显著差异;在结实率方面,40 cm 桩高的再生稻结实率最高;留桩20、40、60 cm的再生稻在理论产量和实收产量方面均无显著差异。留桩高度低有利于再生稻的穗结实粒数、千粒质量形成,而高的留桩高度则有利于有效茎数的形成。由于留桩高度低,再生稻生育期大多偏迟,高的留桩高度不利于头季稻的收割,因此,头季稻收割时的留桩高度选择40 cm对再生稻比较适宜。

2.3.2.3 头季稻不同播期对再生稻产量结构分析

利用表5中的产量结构数据,将不同播期再生稻的产量结构进行方差对比分析(表7),头季稻3个不同播期的再生稻,在穗粒数、穗结实粒数、千粒质量、实收产量和秕谷率方面均无显著差异,第1播期的结实率最高,但在有效茎数方面,第3播期比第1、第2播期极显著增加,导致第3播期理论产量比第1、第2播期极显著提高。因此,第3播期的再生稻对产量相对有利。

2.3.2.4 头季稻不同成熟度收割对再生稻产量结构分析

利用表5中的产量结构数据,将头季稻不同成熟度收割后的再生稻产量结构进行方差对比分析。从表8可以看出,不同成熟度收割的头季稻在各产量构成因素方面虽无显著差异,但八成熟收割头季稻的再生稻在穗粒数、穗结实粒数、结实率、千粒质量、理论产量和实收产量方面均比九成熟、十成熟收割头季稻的再生稻高。因此,头季稻八成熟对再生稻的产量有利。

2.3.3 头季稻+再生稻播期优化

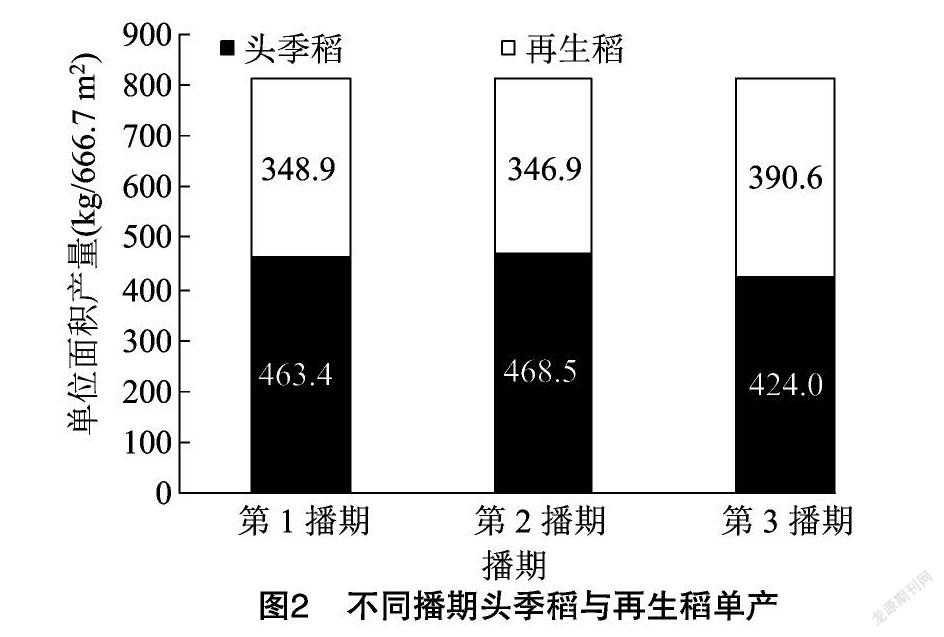

对于头季稻而言,播种期选择第1播期、第2播期,在十成熟时收割产量有利。而对于再生稻而言,第3播期对产量有利,可见,2个生长季的水稻为了分别达到良好的产量所需的播种期不一致。因此,为综合考虑头季稻+再生稻的产量效益,使播期同一优化很有必要。分析各播期头季稻和再生稻的单产,由图2可知,第1播期、第2播期、第3播期头季稻和由其产生的再生稻的单产之和分别为812.3、815.4、814.6 kg/667 m2,全年的产量水平几乎无差异,从全年产量而言,头季稻选择任一播期均可。

由图2可知,第1播期与第2播期头季稻的单产、第1播期与第2播期再生稻的单产无差别,虽然第3播期头季稻的产量最低,但再生稻的单产却比第1播期、第2播期高,由于再生稻的市场效益较好,因此, 在保障全年产量不下降的前提下,考虑种植习惯及经济效益,再生稻种植头季稻的播期可选择第3播期,结合南昌县早稻的种植习惯,南昌县种植再生稻的头季稻播种期可选择第2播期与第3播期之间,即3月底播种。

2.3.4 头季稻+再生稻成熟度优化

由于十成熟度对头季稻的产量有利,而再生稻的产量是头季稻在八成熟度收割有利,可见,2个生長季的水稻为了分别达到良好的产量头季稻收割的成熟度不一致,因此,寻找一个对两季总产有利的头季稻收割的成熟度,使成熟度同一优化很有必要。由图3可知,八成熟、九成熟、十成熟收割的头季稻和再生稻的单产之和分别为827.1、797.2、819.6 kg/667 m2,头季稻八成熟度收割全年水稻产量最高,且八成熟度头季稻收割的再生稻单产为379.6 kg/667 m2,明显高于九成熟度、十成熟度再生稻的单产,因此,适宜八成熟收割头季稻。

3 讨论与结论

有人认为播种期越早,头季稻和再生稻产量偏高[24-26],但早播早栽头季稻生育期延长, 致再生季缩短[27],对再生稻产量可能有不利影响,本试验认为,头季稻早播早栽生育期延长则产量较高,但却对再生季的产量有不良影响,出现此消彼长的现象,不同播期的头季稻+再生稻总产无差异,在适宜头季稻和再生稻生长的气象条件下,选择任一播种期均可。

有研究发现,节位高者分化早且整齐,节位低者分化迟且多有未分化者[28],再生稻各节抽穗期与分化有关,节位高C/N大,生育期短,抽穗早,稻穗小;节位低C/N 小,生育期长、抽穗迟,稻穗大[29]。这与本试验认为的在20~60 cm的留桩高度范围内,再生稻的生育期随着留桩高度的降低而推迟是一致的。头季稻留桩高度 60 cm 再生稻,虽然也有较好的产量表现,但农户在收割时操作不便,实际生产上难以实现,故本研究不将头季稻留桩高度 60 cm 作为再生稻生产技术指标。有研究认为,头季稻收获后季节紧的地区再生稻的留桩高度应达 30~50 cm,再生稻生育期短,能安全抽穗开花,穗子稍小,但可以穗多夺高产[30]。

做再生稻生产的头季稻一般为生育期较长的水稻品种,南昌县头季稻收获期一般在7月下旬至8月上旬。南昌县属于中亚热带,为避免水稻寒露风冷害,水稻的抽穗开花期一般要求在9月20日前完成。头季稻留桩高度低的再生稻生育期偏迟,40 cm 的桩高再生稻的生育期比较合适,在此之前的研究认为,头季稻在留20~60 cm的桩高中,40 cm 桩高再生稻产量最高[31],因此,作为再生稻生产技术头季稻的留桩高度适中考虑40 cm为宜。虽头季稻留桩高度40 cm收割的再生稻不如留桩高度低的再生稻穗粒数、千粒质量有优势,但收割的节位比较高,母茎上有较多的休眠芽萌发成再生穗,可通过穗多获取较高的产量,因此,本试验认为头季稻留桩40 cm是再生稻生产的良好选择。但40 cm留桩高度也不是绝对的指标,生产中可根据品种特性在40 cm左右选择,以达到更好的效果。

同一品种在一定的生育期内产量与生育期间呈极显著正相关[32],本试验也认为千粒质量随着生育期的延长而增加,成熟度高的头季稻生育期长,有较高的产量。但对于再生稻,本试验认为头季稻在八成熟收割再生稻产量较高,也有认为头季稻不宜过迟收割,以在籽粒成熟时开始收割为宜[33]。有主张九成熟[34]、九成五熟[35]、十成熟收割头季稻[36]对再生稻较好,但头季稻过熟收割导致再生分蘖少,八成熟和九成熟时收割,再生分蘖多,且八成熟时收割会影响头季稻产量[9]。本试验认为头季稻八成熟收割,虽然头季稻产量较低,但再生稻产量却有良好的产量表现,2季的综合产量及效益较好。

2020年江西省农业气象试验站再生稻试验进一步表明,八成熟收割头季稻比九成熟收割的再生稻单产增加31.6%,九成熟收割头季稻比十成熟收割的再生稻单产增加65.4%,头季稻留桩40 cm再生稻产量比留桩20 cm再生稻产量高11.5%。进一步说明了低成熟度、40 cm的留桩高度收割头季稻对再生稻产量有利。

本试验结果除头季稻的播种期仅适合南昌县外,头季稻收割的留桩高度和成熟度也适宜其他种植再生稻的地区,其他地区的头季稻播种期可因地制宜。影响头季稻+再生稻产量的栽培技术众多,本试验只对再生稻3项比较关键的技术进行了试验,且试验年份和试验品种偏少;从田间生产看,不同品种的头季稻抗病性、再生能力具有不同的表现;再生稻的施肥、水分、杂草等田间管理技术也制约再生稻的生长发育,今后须加强试验,以不断丰富完善再生稻的生产技术体系。另外,本试验中再生稻遭遇的气温和日照等气象条件较好,虽然降水偏少,但灌溉及时,导致了再生稻的产量普遍较高,因此良好的气象条件也是再生稻生产的有利保障。

对于头季稻而言,早播早栽的头季稻能早生快发,使全生育期延长,生育期长有利于千粒质量的增加,播期早、十成熟度的头季稻可以获得较高的产量;头季稻八成熟、40 cm留桩高度收割对再生稻适宜。综合考虑头季稻+再生稻的产量及效益,顾及南昌县早稻的种植习惯,南昌县再生稻生产的关键技术措施可为头季稻 3月底播种,头季稻在八成熟、留40 cm稻桩收割。

参考文献:

[1]姚 雄,唐永群,文 明,等. 西南生态区再生稻研究进展及发展建议[J]. 南方农业学報,2013,44(6):1059-1064.

[2]王中原,郑明川,张善品. 江汉平原再生稻生产的现实意义和关键技术[J]. 基层农技推广,2016,4(4):92-94.

[3]黄淑娥,李迎春,殷剑敏.“3S”技术在江西省再生稻种植气候可行性研究中的应用[J]. 江西农业大学学报,2001,23(4):573-576.

[4]吴光武,韩秀榕,陈锡本,等. 尤溪县再生稻种植气候区划[J]. 气象科技,2004,32(增刊1):80-82.

[5]丰大清,刘祥臣,刘春增,等. 豫南稻区再生稻气候适宜性分析与实践[J]. 山东农业科学,2012,44(7):41-44.

[6]汪 浩,张 强,张文地,等. 腋芽萌发能力对再生稻产量影响的研究进展[J]. 中国水稻科学,2020,34(3):205-216.

[7]张桂莲,屠乃美,袁菊红,等. 播种期对再生稻腋芽萌发和产量的影响[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版),2005,31(3):229-232.

[8]郑荣和,李小萍,张上守,等. 再生稻茎生腋芽的生育特性观察[J]. 福建农业学报,2009,24(2):91-95.

[9]胡香玉,钟旭华,梁开明,等. 广东再生稻研究进展与展望[J]. 中国稻米,2019,25(6):16-19,23.

[10]冉茂林,熊 洪,洪 松,等. 再生稻幼穗分化特性及发苗技术研究[J]. 西南农业学报,2002,15(2):28-33.

[11]任天举,李经勇. 头季稻后期光合产物对再生稻的影响[J]. 再生稻,1997(2):17-21.

[12]王志强,刘德林,谭 林. 超级杂交稻再生稻头季后期光合产物分配与产量形成[J]. 湖南农业科学,2010(19):49-52.

[13]李木英,石庆华,曾梅花,等. 杂交稻主季库源性状对再生稻发育的影响[J]. 中国农学通报,2009,25(23):175-181.

[14]易镇邪,周文新,秦 鹏,等. 再生稻与同期抽穗主季稻源库流特性差异研究[J]. 作物学报,2009,35(1):140-148.

[15]张海峰,黄育民,林 文,等. 再生稻的光合作用和物质生产[J]. 福建稻麦科技.1991,9(4):41-45.

[16]徐富贤,熊 洪,张 林,等. 再生稻产量形成特点与关键调控技术研究进展[J]. 中国农业科学,2015,48(9):1702-1717.

[17]林文雄,陈鸿飞,张志兴,等. 再生稻产量形成的生理生态特性与关键栽培技术的研究与展望[J]. 中国生态农业学报,2015,23(4):392-401.

[18]张桂莲,屠乃美,张顺堂. 不同杂交稻组合再生特性的比较[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版),2002,28(5):364-368.

[19]任天举,张晓春,王培华,等. 杂交中稻、再生稻两季高产组合的主要特征特性及配合力效应[J]. 西南农业学报,2005,18(4):382-386.

[20]徐富贤,熊 洪,赵甘霖,等. 杂交中稻强再生力品种的冠层特征研究[J]. 作物学报,2002,28(3):426-430.

[21]徐富贤,熊 洪,朱永川,等. 促芽肥施用时期对不同源库类型杂交中稻再生力的影响[J]. 杂交水稻,2010,25(3):57-63,99.

[22]姜照伟,林文雄,李义珍,等. 不同氮肥施用量对再生稻氮素吸收和分配的影响[J]. 福建农业学报,2003,18(1):50-55.

[23]胡伯华. 再生稻高产栽培要把握3个关键环节[J]. 安徽农学通报,2015,21(6):57,70.

[24]吴集斌,李玉白,王大来,等. 再生稻不同播种期对产量的影响及其适宜的播种期[J]. 湖南环境生物职业技术学院学报,2011,17(1):1-4.

[25]何水清,周明火,王玉猛.不同播种期对再生稻丰源优272产量及产量构成的影响[J]. 中国稻米,2013,19(5):104-105.

[26]高长清,罗珍美,王记安,等. 不同播种期对丰两优香1号再生稻产量及产量构成的影响[J]. 农业科技通讯,2015(5):179-181.

[27]张上守. 播种期对超高产再生稻生育及干物质生产的影响[J]. 福建农业学报,2009,24(4):290-295.

[28]黄友钦,张洪松. 汕优63再生芽幼穗分化发育研究[J]. 西南农业大学学报,1989,11(1):97-101.

[29]王家兴. 汕优63再生稻生长发育规律的研究[J]. 农业科技通讯,1989(10):8-9.

[30]熊 洪,冉茂林,徐富贤,等. 南方稻区再生稻研究进展及发展[J]. 作物學报,2000,26(3):297-304.

[31]王尚明,张崇华,胡 磊,等. 头季稻不同收割方式对再生稻生长和产量的影响[J]. 湖北农业科学,2018,57(20):31-34.

[32]郎有忠,窦永秀,王美娥,等. 水稻生育期对籽粒产量及品质的影响[J]. 作物学报,2012,38(3):528-534.

[33]张琨琨,张文豪,张丹丹,等. 再生稻优质高产栽培技术研究进展[J]. 现代农业科技,2018(14):22.

[34]白宗绪. 提高再生稻产量的几项关键技术[J]. 杂交水稻,1995,10(1):44.

[35]苗昌泽. 汕优63培育再生稻的高产技术措施[J]. 江西农业科技,1996(3):1-2.

[36]罗文质. 再生稻品种选用和栽培技术[J]. 农业科技通讯,1978(9):16-17.