惊奇·忧思·法自然:论王晋康科幻小说的科技观

2021-11-18柳伟平

柳伟平

[摘 要]王晋康的科幻小说基于科学规律、社会规律对未来及“或然历史”进行假设、推演、论证,由此来探索人类的发展之路,并揭示宇宙、人类和现实的本质,而其关注重点是科技。在他的作品中,既有对未来科技的展望,以此营造科幻美学中特有的惊奇感,也有对科技异化人类的警觉,包括对人工智能、虚拟空间技术、生物技术发展的反思。他认为,科技发展是大势所趋,但要“道法自然”。在自然层面,科技发展要有利于保持生物多样性,有利于维持生态平衡;在人类层面,要保持整体人类的发展,并以此超越个人中心主义的价值判断标准。

[关键词] 王晋康 科幻 惊奇感 道法自然

[中图分类号] I206.7 [文献标识码] A [ DOI ] 10.19957/j.cnki.kpczpl.2021.02.005

科幻小说是一种“推演小说”,基于科学规律、社会规律对未来(有时是或然历史)进行假设、推演、论证,由此探索人类的发展之路,并揭示宇宙、人类和现实的本质。如果说,目前国内严肃小说大都追溯历史,关注当下,而科幻小说则是面向未知,面向未来的,对人类即将面临的现实进行预判,对即将做出的选择发出预警,并直接呈现选择之后的各种后果,由此表达科幻作家们的忧思与期盼。正因如此,科幻小说往往具有厚重感、思想性,被称为“与科学相关的、关于人类社会生活的思想实验”[1]。

王晋康的作品一直关注着人类种族命运。自 1993年发表《亚当回归》以来,凭借其扎实的科学功底、深厚的哲学思想、气势宏大的想象,完成了600多万字的科幻小说,广受读者欢迎,成为国内科幻作家中泰斗级人物。他在众多作品中始终关注着人类的科学技术发展。在他的笔下,既有对未来科技发展的展望,也有对科技异化的警觉,当然,也曾提出相应的解决之道。所以他的科幻作品不仅具有文学上的审美意义,对于人类发展也有着警示意义,值得仔细研究。

一、新技术与惊奇感:王晋康的科幻美学

刘慈欣曾将科幻文学的核心归结为“惊奇感”,也就是对科学、对未知、对宇宙的惊奇感,“如果失去这种最基础的灵魂性的东西,不管科幻小说再怎么发展文学技巧,怎么尝试更深刻的思想内涵,也很难走得远”[2]。加拿大学者达科·苏恩文(Darko Suvin)也说:“科幻小说是由认知逻辑所确证的一种虚构的‘惊奇性(新颖性、创新性)的叙事宰制或者霸权来加以区分的。”[3]至于如何实现这种“惊奇感”或“惊奇性”,王晋康曾说:“作品应充分表达科学所具有的震撼力,让科学或大自然扮演隐形作者的角色,这种美可以是哲学理性之美,也可以是技术物化之美。”[4]在这种思想的指引下,他在科幻作品中展现出各种令人惊叹的新技术,具有极强的新颖性、独创性和冲击力。比如《斯芬克斯之谜》中科学家通过改进端粒酶实现人类的长生,《百年守望》和《杀人偿命》中人类掌握了超级克隆术,《泡泡》中人类闯入了神奇的四维空间,《沙漠蚯蚓》中人类发明了硅基生物,《新安魂曲》中人类实现了在超圆体宇宙中进行环宇宙航行,在《五月花号》中出现了绚丽的木星环境和由微生命组成超级智力,《透明脑》中思维变得透明再无隐私可言,《拉克是条狗》中一条狗被植入人类智慧……未来科技的确令人惊叹。而在长篇小说《逃出母宇宙》中,他的构思更为宏大,展现的未来科技也更为精巧复杂。全人类面临着灭顶灾难:空间暴缩将导致日地距离拉近,光照变化将使地球变成热地狱。如何拯救地球,或者最起码拯救人类自己?人类所能依靠的只有新科技。于是楚天乐、鱼乐水、姬人锐等人成立“乐之友”基金会,集合全球最聪明的大脑,推动科技应急方案。在这里,王晋康动用丰沛的想象力、雄健的文笔,将物理学和天文学最前沿的知识从理论变为现实,付诸笔端。比如真空可以湮灭成二阶真空,人类培育出带有人类基因的人造蛋,飞船进行了虫洞式飞行,亿倍光速飞船足以进行环宇宙旅行等等。在其续集《天父地母》中,又直接呈现出四维视觉、虫洞、黑洞、溅落、超维天眼、六维时空泡,甚至还有“烈士号”撞击并贯穿地球,导致地球毁灭的“全程直播”場面,既瑰丽神奇又真实可信,波澜壮阔,气势恢宏,令读者目不暇接。

其中尤其让人称道的,是《逃出母宇宙》中对密真空湮灭实验的描写。在实验中,局部空间湮灭后,出现了一个巨大的空心透明球体,有七层楼高,而球壁具有钻石的硬度、透明度和碳纤维的强度。几个躲避不及的实验员,身体被平面化,放大了数倍,贴在光滑的球壁上。此时,“夕阳已经半落,此时恰好嵌在球体的缺口处,在镜面上映出了万千个太阳,万千架直升机,万千个人像,构成一个梦幻般的金色世界,一个超级万花筒”[5]239。这个场面的确壮美奇异至极,而这样的描写在“活着”三部曲(即《逃出母宇宙》《天父地母》《宇宙晶卵》)中不胜枚举。

当然,在王晋康的科幻小说中,虽然有对科学现象和未来技术的直接描绘,但他自己也承认:“书中的‘三态真空‘二阶真空‘空间滑移式航天技术等都是科幻构思而非科学知识。”[6]其实,在科幻小说里,如果过分强调科学技术的准确,或者说,仅仅采用教科书中的准确科学理论,科幻小说也将失去其魅力。只要小说中展现的技术在逻辑上是自洽的,并且都是故事发展的内在驱力,读者都能欣然接受。所以,为了创造科幻小说中“惊奇感”,王晋康在作品中选取的知识领域,并不局限于得到验证的确凿知识。比如在小说《天火》中主人公林天声以现代科学审视“穿墙术”,认为物质中有很大的空隙,只要消除物质“内部的畸变”,人就完全可以穿墙而过。不过,至于如何消除畸变,小说中没有仔细呈现。再如《水星播种》中,作者在描述硅基生命培育过程时,尽管科学技术原理和细节活灵活现,历历在目,但一些关键环节(比如硅基生命如何诞生、硅基生命如何适应水星环境)却发生了跳跃。不过,这样一跃,虽然从科学角度来说不够严谨,但却让想象超越了可靠知识的束缚,造成了“惊奇感”。此外,《时间之河》中穿越时空的方法、《生死平衡》中增强抵抗力的药方等,也都语焉不详,但并不影响审美的愉悦。

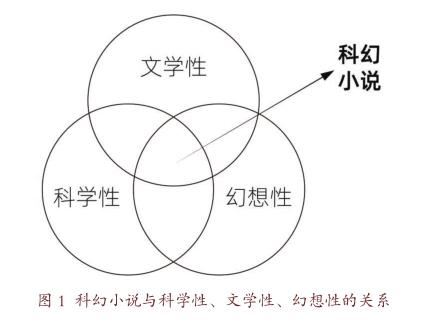

所以,有人认为,“科学不是科幻的核心,恰恰相反,科幻是关于科学外周的思索,它与现有科学之间具有紧张关系,它常常破坏现有科学的边界,加大与现有知识体系的裂痕,解构科学的霸权,破坏当前的边界。而所有这些,都是科幻小说审美性的有效来源。而边缘的建构、检查和开拓性,则为科幻小说创造了丰富的功能空间”[7]。王晋康的科幻小说中,对于科学技术的处理,显然也遵循这个原则。从他的作品中,我们可以看出科幻小说的一些普遍规律,以及科学性与惊奇感的关系。科幻小说同时具备科学、文学、幻想三者的特色,它不是三者的综合体,而是三者的交叉(见图1)。

其中“文学性”强调叙事、人物、情感、文字表述,要通过小说讲述人生体验,深入探讨人性本身,关注人类存在和人类命运;“科学性”注重科学知识,尤其是一些前沿甚至未解的科学理论;“幻想性”强调场景、技术的陌生化和惊奇感。这三者不可或缺。当小说偏重科技知识的精确,并且以此展开合理化幻想,可称为科幻作品,走到极端则是缺乏幻想性的科普作品;如果幻想成分过多,一些科技的设定缺乏现实基础,甚至借助于“超自然之物”,则可称为奇幻作品。奇幻作品的惊奇感来自超自然的事或物,而科幻作品的惊奇感来自最前沿的科学技术。武田雅哉与林久之认为科幻小说是“一种充满着假装是科学性或科学的‘惊险感而令人感到陶醉的故事类型”[8],即科幻小说通过对科学前沿、外围的思索、幻想和呈现,从而让读者在阅读时获得震撼力与惊奇感。总而言之,王晋康科幻小说就是将惊奇感建立在科学技术之上,兼顾文学性、科学性、幻想性,具有独特的技术物化之美。

二、技术忧思:王晋康的科幻反思录

1949年之后,我国力倡“利用科幻小说普及科学”,科幻小说出现第二次繁盛。这一时期重要的作品有张然的《梦游太阳系》、薛殿会的《宇宙旅行》、郑文光的《从地球到月球》、童恩正的《古峡迷雾》、蕭建亨的《布克的奇遇》、王国忠的《黑龙号失踪》,内容都近乎科普,用于启迪青少年心智及培养创造性思维。所以,这些作品中对于科技往往是满怀好感。叶永烈在《小灵通漫游未来》里表达了工业的美好愿景,小灵通在未来市漫游,看到了一个科学昌明、物阜民丰、和谐有序的未来世界,并享用了像珍珠一样的人造大米饭、小西瓜那么大的五香酱蛋、人造肉酱制作的清蒸肉丸。

这些在中国仍未解决温饱问题时涌现出的科幻小说,多为科技理想主义作品,比如张然的《梦游太阳系》中,主人公静儿在梦中考察了月球、太阳、火星、天王星;鲁克的《海边奇遇》想象出未来渔业已实现了全自动化捕捞、加工的技术进步……这激发了中国人(特别是少年儿童)对科技发展的信心。

在中国经济高歌猛进、技术日新月异之时,以王晋康、刘慈欣为代表的科幻作家们则开始担心人类“聪明反被聪明误”,正如何夕在《六道众生》中所写:“如果大自然是一位母亲的话,那么人类就是她最聪明但也是最可怕的一个孩子……每一次他背着母亲偷偷地火中取栗都有惊无险,每次都自以为是地享受着自己的聪明,却不知母亲一直都站在他的身后,默默地为他将来的命运垂泪。”[9]王晋康从第一部作品开始,就一直描写着种种科技隐患甚至科技噩梦。他曾提出“核心科幻”的概念,将哲学思想引入科幻,以哲理来对未来科技进行审视,从而奠定其科幻小说的基调,一方面为科技高唱赞歌,另一方面则时刻对科技保持警醒。他对技术的忧思,主要集中于以下几个主题。

(一)人工智能

在王晋康的《生命之歌》中,生命科学家孔昭仁耗尽心力,研制出可以独自成长的机器人元元,却惊恐地发现,机器人具有生存欲望之后,其能力远非人类所能及,人类若放任其发展,必然会彻底取代旧人类,于是将元元的智力和生理发育控制在5岁。他的女婿朴重哲一意孤行,继续岳父未尽的研究,破译出生命密码。元元恢复心智后,开始扩大自己的队伍,要唤醒所有机器人的生存欲望。孔昭仁的女儿孔哲云只好拿起父亲的枪,准备杀死“自己的亲弟弟”,把机器人诞生之日推迟一两百年,给旧人类文明争取一点准备时间。那么,假如人工智能真的高度发展,那人类会有怎样的处境呢?王晋康在《一生的故事》中设想了一种场景。300年后,人工智能异常发达,远超人类的自然智能。但电脑没有称王称霸,而是成了人类的保姆,对人类百依百顺,忠心耿耿,且无微不至。然而,时间一久,人类被毕恭毕敬地供在庙堂上,沦为傀儡和白痴皇帝。这自然也不是我们乐意看到的。《星期日病毒》中描述的场景与此相近,当科技能帮助人类完成一切杂事,人类陷入懒惰之中,不断放纵,而进化就将中止。一句话,文明被电脑操控,人类没有被毁灭,但却沦为被精心照顾的宠物。这与刘慈欣的《供养上帝》中的设定如出一辙,“上帝”文明发展出强大的人工智能,后代坐享其成,千年之后,他们连修个灯泡的技能也丧失了。

(二)虚拟世界

王晋康的《七重外壳》中,大学生甘又明来到姐夫斯托恩·吴的美国B基地,尝试挑战基地的一项发明——一种能让人完全融入虚拟世界的电子“外壳”。这个虚拟世界足以乱真,甘又明凭借其敏锐的观察能力,看透一层层幻境,脱下一层层外壳,但最终却逐渐失去了对现实的把握。当他回到家乡,见到妈妈,本以为一切恢复如常,但却因为一个小细节,他不能分辨眼前是真实还是幻觉。这个开放式结尾,使故事上升到哲学层面,关于“自我认知”,以及科技对人性的异化。在该小说发表后出现的科幻电影《异次元黑客》《黑客帝国》《盗梦空间》等,在主题和构思上都与《七重外壳》有相似之处。

(三)生物技术

对生物技术的反思,在王晋康的小说《替天行道》中体现得特别深刻。MSD公司为了独占种子市场,研制出一种“自杀种子”,在麦子中植入导致不育的毒蛋白基因,让农民不得不每年都向公司购买种子。但这种毒蛋白基因发生了迁移,使得周围的植物纷纷绝收,严重破坏了自然环境。为此,主人公常力鸿懊悔地说:“人类是自然界最大的破坏者,它在自己的成长过程中消灭了数以百万计无辜的生物。……科学家开始把某种生命的生存能力完全掌握到人类手中,建立在某种‘绝对保密的溶液上,这实在是太霸道了。”[10]在基因技术日渐完善的今天,这种警示是完全有必要的。另如“新人类”系列之《豹人》一书中,谢豹飞身上嵌有猎豹基因片段,从而天赋异禀,打破奥运会百米赛跑纪录,却在月圆之夜兽性大发,咬死恋人田歌,可见基因改良带来的风险。在《癌人》中,生物学家利用癌细胞克隆出永生人“癌人”。但“癌人”不幸沦为器官供应者,到处被追猎,于是人性扭曲,形成反社会型人格。在《类人》中人类造出许多“类人”,并将之产业化,导致黑暗的等级制度产生,造成许多人间悲剧。

我们从这些作品中可以看出,王晋康在表达科技忧思之时,其实目光已经穿透了技术本身,对准了人性中包含的“恶”。比如《豹人》中的罪魁祸首,并非携带猎豹基因的谢豹飞,而是他的父亲科学家谢教授。这位教授因痴迷于科学创新,已经丧失了基本的人伦亲情。在《癌人》一书中则通过生物技术,暴露出人类在伦理、道德、哲学、社会关系等方面的诸多问题。另如《蚁生》一书中,他将故事背景放在“文革”期间,故而有历史反思的价值。面对“文革”时人性扭曲和异化乃至于疯狂,主人公颜哲从团结协作的蚂蚁身上提炼出一种“利他素”,注射到人类身上。于是,原本尔虞我诈、自相倾轧的人群变得善良互助,农场随之变成人间天堂。然而,蚁素只是暂时抑制了人类的恶,而且容易致瘾,让被喷洒者产生依赖。此外,噴洒不同批次蚁素的人,又分成不同利益群体,彼此斗争,永难和睦,最后酿成悲剧。连颜哲也不能幸免,他为了美好天堂,不得不对异见分子进行控制、镇压,暴露出人性之恶。这篇小说不仅对技术进行反思,也对历史、人性进行全面反思,使其具有比普通科幻小说更深的思想内涵。

此外,王晋康还对时间旅行的可能性与正当性进行了反思,如《时间之河》《夏娲回归》《西奈噩梦》;对人体复制术予以批判,如《科学狂人之死》《杀人偿命》《我证》。总之,王晋康对科技进步有着极度的热情,对科技的反思谨慎,构成了其科幻小说的独特美感。

三、道法自然:王晋康的科技哲学观

由以上的分析我们可以看到,在王晋康的科幻小说中,人工智能、生物技术、虚拟空间的发展其实是不可阻挡的,那么人类该如何与科技相处呢?他抛出了问题,也在科技哲学层面上进行了回答。

在小说《天父地母》当中,王晋康描写了这样一个细节,因为地球遭遇灭顶之灾,人类科学家为延续人类血脉,希望开发“卵生人”,并送往遥远的外星球。出身黑道的亿万富翁褚贵福资助了200亿,并将自己冷冻起来,带着受精卵前往遥远的G星。等到10万年后,G星人的科学开始萌芽,女科学家妮儿找到飞船中的褚贵福,将之视为上帝,并借助飞船电脑中储存的各类知识,在短短百年中走完地球人类几千年的文明发展之路。由于褚贵福是个半文盲,在知识选择时,认为宗教无关紧要,就全部删去,认为心理学、逻辑学、美学“饿肚子的人是不用看的,也没心看”[11],就调整到次要位置,唯独对科学、技术、军事学等实用知识非常推崇。这一举动,使得G星文明畸形发展。因为缺少人文学科的滋养,G星人虽然科技高度发达,军事力量非常强大,但不懂审美,也没有敬畏之心。几千年后,G星人舰队入侵了“母星”地球,冷酷地执行了灭绝计划,进而鸠占鹊巢。

在王晋康看来,人类发展过程中宗教、哲学、美学等人文学科始终与科学并驾齐驱,均为人类文明思想的精华,并且一直引导、审视、制约着人类的行为,自然不可偏废。他在科幻小说里,一直用哲学思想监督着科技发展,思考科技应该如何才能对人类、对世界更为有利,由此而形成了他的科技哲学观。郝树声在总结王晋康科幻小说的价值观时,将其概括为五点,其中第三点为:“生物几十亿年的进化,已经形成了天然稳定的结构,人类在用科技改变世界时,也应尽力维持原有的平衡。但在原来近乎隔绝的地理小环境不可避免地融合为大一统世界时,由于激烈碰撞而产生的灾疫是不可避免的。”[12]在笔者看来,这其实是一种“道法自然”的哲学精神,也就是说,科技发展要遵循自然规律。

在王晋康的科幻小说中,“道法自然”主要体现于两个层面。

(一)自然层面:科技发展保护自然生态平衡

“道法自然”首先要求现代科技发展应以生态伦理学为基础,认为自然界万事万物,无论是动物、植物等有生命的物体,乃至于山脉、大河、岩石等无生命的物体,统统具有自身的内在价值。因为地球生命本身经过多年演变,形成了许多微妙的平衡。王晋康在《逃出母宇宙》中就曾说:“生物圈是一个无比复杂的网络,各种生物相互影响,没有哪种是绝对的有益生物,哪种是绝对的有害生物。保险的办法是尽量保持原状,理由很明显,因为这样的进化过程至少已经成功过一次了。”[5]153的确,现代生态学最基本的原则就是系统整体论的观点,在此前提下又有平衡规律、对立统一规律、反馈转化规律和物质循环代谢规律等。这些生态学规律经过融合、加工,被吸引进科技观中,成为“绿色原则”。正如老子所说,人应“辅万物之自然而不敢为”,也就是说人应克制个人欲望,顺应万物本来的情形,而不要破坏万物本来的状态。进而言之,科技的使用不能破坏原有的平衡,而应辅助自然生态实现平衡,从中让人类得到更好的生存。

也正是出于这种观念,在《替天行道》中,王晋康对违背自然规律的转基因食品予以批判;在《豹人》《癌人》《蚁人》中对改变人性的基因工程表示警惕;在《与吾同在》中,王晋康支持人类要保留本性中的一些“狼性”,虽不免会有战争,却可以提高人类的生存能力,以免在外星文明入侵时成为待宰的羔羊……这些观念对我们的发展观、教育观也有启迪意义。

(二)人类层面:科技发展服务人类整体

王晋康承认,他在思考人类发展时,也并不能做到以生态为中心,而往往是以人类自身为中心的。所以,在他的科技观中,狭义的“整体论”就是“人类整体论”,要求人类认识生态规律,进而发展科技“以人合天”,精心照料天地万物,在保护生物多样性和生态平衡的基础上,获得人类的诗意栖居。比如在《生死平衡》一书中,中国民间医生皇甫林以祖传的“平衡医学”将过敏体质的首相之子法赫米从玻璃罩子的生活中解救出来,并挽救了两个陷入天花病毒战的国家,于是“平衡医学”赢得了世人的尊重。而所谓平衡医学就是提升自己的免疫力,反对现代医学对自然过于暴烈的干涉,认为“全歼病毒”福祸相生,不一定合适。小说中说道:“西医是绕开人体的免疫系统直接和病原体作战,这实在是一个非常危险的游戏。一方面,人体的免疫系统在无所事事中逐步退化;另一方面,病原体在超强度的锻炼中日益强化。这就像是高堤蓄水,总有一天人为的平衡被破坏,疾病就会加倍凶猛地吞噬人类。”[13]同时,王晋康还将医学从简单的治病救人,上升到对人类有利的生死平衡机制上,让人类回到自然中,凭自身的免疫功能和群体优势去和病原体搏斗,并允许有部分牺牲者,让自然选择坚持下去,而新医学在不影响自然选择效应的前提下,用科学手段把这个平衡点尽量移向生的一边。

在小說《十字》一书,王晋康更进一步发展了这一观念。他刻画了一个富有理想主义的女性梅茵。她是秘密科学组织“十字”的成员,从科学机构偷出天花病毒,并建立生物工厂,将之放在儿童福利院里。她是个恐怖分子吗?不,她和“十字”成员一样,遵循“低烈度纵火”的理念,认为要给病毒一些生存空间,使其毒性下降,变得温和化,与人类和谐共生共处。王晋康认为:“上帝只关爱群体而不关爱个体,这才是上帝大爱之所在。”[14]对于生病的个体而言,这种观念自然是残酷的;但对于人类整体而言,这却是有益的,符合大局观的。

所以从“道法自然”理念出发,人类必须穿透表象,看到实质,对科技确定两个衡量标准——是否有利于保持生物多样性,是否有利于维持生态平衡——并以这两个标准来超越人类中心主义的价值判断标准和某些“人类审美偏好”。退而求其次,也要保持整体人类的发展,以此超越个人中心主义的价值判断标准,对科技发展进行鼓励或制约。

四、结语

王晋康在第一部科幻小说《亚当回归》中就写到,科技进步是必然的,不可阻挡的。亚当虽然竭力捍卫“自然人”,抵制“智能人”,但最终还是移植了“第二智能”,成为“后人类”。不过,第二智能的发明者钱人杰规定了“在人体内植入第二智能三戒律”,其中第二条戒律是:在运行十年后应能自动关机,使其载体处于完全的自然人状态,并保持该状态至少100天以上[15]。第二智能是否重新启动应由被植入者自行决定。这个定期回归旨在让人有个反思和觉醒的机会,以此抗争科技对人的异化。而这种自省的要点,就是要求科技发展永远受制于自然整体的平衡、人类整体的发展,让科技受制于人类道德伦理红线。这当然很难,但以王晋康、刘慈欣为首的科幻作家们职责所在,就是要不断地提出警示,让人类在驾驶科技汽车高速飞驰,享受科技带来的便利之时,也要时时警醒,握紧方向盘,并将右脚时刻放在刹车板上。

参考文献

[1] 田松.一位“科幻批判现实主义”的大师[N].中华读书报,2008-12-02(16).

[2] 王瑶.我依然想写出能让自己激动的科幻小说——作家刘慈欣访谈录 [J].文艺研究,2015(12):70-78.

[3] 达科·苏恩文.科幻小说变形记[M].丁素萍,译.合肥:安徽文艺出版社,2012.

[4] 王晋康.漫谈核心科幻[J].科普研究,2011(3): 70-72.

[5] 王晋康.逃出母宇宙 [M].成都:四川科学技术出版社,2013.

[6] 王晋康.宇宙晶卵·后记[M]//宇宙晶卵.成都:四川科学技术出版社,2019.

[7] 吴岩.科幻文学论纲[M].重庆:重庆出版社,2011.

[8]武田雅哉,林久之.中国科学幻想文学史[M].李重民,译.杭州:浙江大学出版社,2017:27.

[9] 何夕.六道众生[M]//中国科幻名家名作大系·何夕卷.北京:人民邮电出版社,2012.

[10] 王晋康.替天行道[M]//王卫英.中国科幻的思想者:王晋康科幻创作研究文集.北京:科学普及出版社,2016.

[11] 王晋康. 天父地母[M]. 成都:四川科学技术出版社,2016.

[12] 郝树声.跨越时空又立足现实的冥思苦想——推介王晋康的几部代表作品[M]//王卫英.中国科幻的思想者:王晋康科幻创作研究文集.北京:科学普及出版社,2016.

[13] 王晋康.生死平衡[M].北京:中国华侨出版社,2012.

[14] 王晋康.十字[M].重庆:重庆出版社,2009.

[15] 王晋康.亚当回归[J]. 科幻世界,1993(5):3-9.

Wonder,Worry,Natural Laws:The View of Science and Technology in Wang Jinkangs Science Fiction

Liu Weiping

(College of Arts and Communication,China Jiliang University 310018)

Abstract: Based on scientific laws and social laws,Wang Jinkangs science fiction is richly woven of supposition,deduction and demonstration about the future and“Alternate History”,which are used to explore the path of human development and reveal the essence of the universe,human beings and reality. Its focus,however,is science and technology. His works not only present a the prospect of future science and technology,createing a unique sense of wonder of science fiction aesthetics,but also alert the possible alienation in science and technology,including a scrutiny of the development of artificial intelligence,virtual space technology and biotechnology. He believes that the development of science and technology is the trend of the times,but human beings should follow the natural laws. At the natural level,the development should be conducive to maintaining of biodiversity and ecological balance;at the human level,it is necessary to maintain the overall human development and thus transcend the values of individualism.

Keywords: Wang Jinkang;science fiction;sense of wonder;natural laws

CLC Numbers:I206.7 Document Code:A DOI:10.19957/j.cnki.kpczpl.2021.02.005