断砂配置侧向输导油气特征的影响因素及其与油气聚集的关系

2021-11-18曹兰柱李熹微鱼占文王紫豪张新樵

曹兰柱, 李熹微, 鱼占文, 项 鑫, 王紫豪, 穆 燕, 张新樵

(1.中国石油华北油田公司 勘探开发研究院,河北 任丘 062552; 2.东北石油大学 地球科学学院,黑龙江 大庆 163318; 3.中国石油塔里木油田 油气田产能建设事业部,新疆 库尔勒 841000)

在发育多套砂泥岩互层的含油气盆地内,地层岩石的孔隙一般仅能作为侧向运移的通道,难以发生垂向运移,只有断裂发育的情况下才能进行长距离的垂向运移。在区域盖层发育的层位,油气垂向运移受阻,在盖层之下向断裂两侧砂体侧向分流,形成断砂配置油气输导体系,使油气在断裂附近的砂体中聚集成藏。由此看出,断砂配置侧向输导油气特征的研究是发育多套砂泥岩互层的含油气盆地油气勘探的关键。对于断砂配置侧向输导油气作用方面的研究,前人主要根据断层和砂体在三维空间内的产状的组合关系来研究其输导油气的特征[1-4];根据断裂填充物排替压力和与断裂配置的两侧砂体排替压力的相对大小,研究断砂配置是否侧向分流运移[5-8];根据断裂产状、与砂体接触厚度和砂体中泥质含量,研究断砂配置侧向分流输导油气所需的条件[9];根据与断裂配置地层砂地比值的相对大小,结合砂体的含油气特征,研究断砂配置侧向输导油气的层位[10-12]。这些研究成果对认识多套砂泥岩互层含油气盆地内断裂附近油气分布具有重要的指导作用[4]。然而,上述这些研究主要对断砂配置侧向输导油气条件及层位进行研究,缺少对断砂配置侧向输导油气数量的研究,更缺少对断砂配置侧向输导油气特征的影响因素及其与油气聚集关系的研究,致使其研究结果难以准确地反映地下实际情况。因此,开展断砂配置侧向输导油气特征的影响因素与油气聚集关系研究,对于正确认识砂泥岩互层的含油气盆地断裂附近油气分布规律和指导油气勘探均具重要意义[13]。

本文通过对砂泥岩互层含油气盆地典型油气藏解剖、油气空间分布特征和断砂三维空间配置类型等研究,选取了海拉尔盆地、渤海湾盆地中的3个典型地区,对砂泥岩互层含油气盆地侧向输导油气特征的影响因素进行了系统的分析,以期对分析断裂对油气成藏的控制作用研究提供参考。

1 断砂配置侧向输导油气层段的影响因素与油气聚集

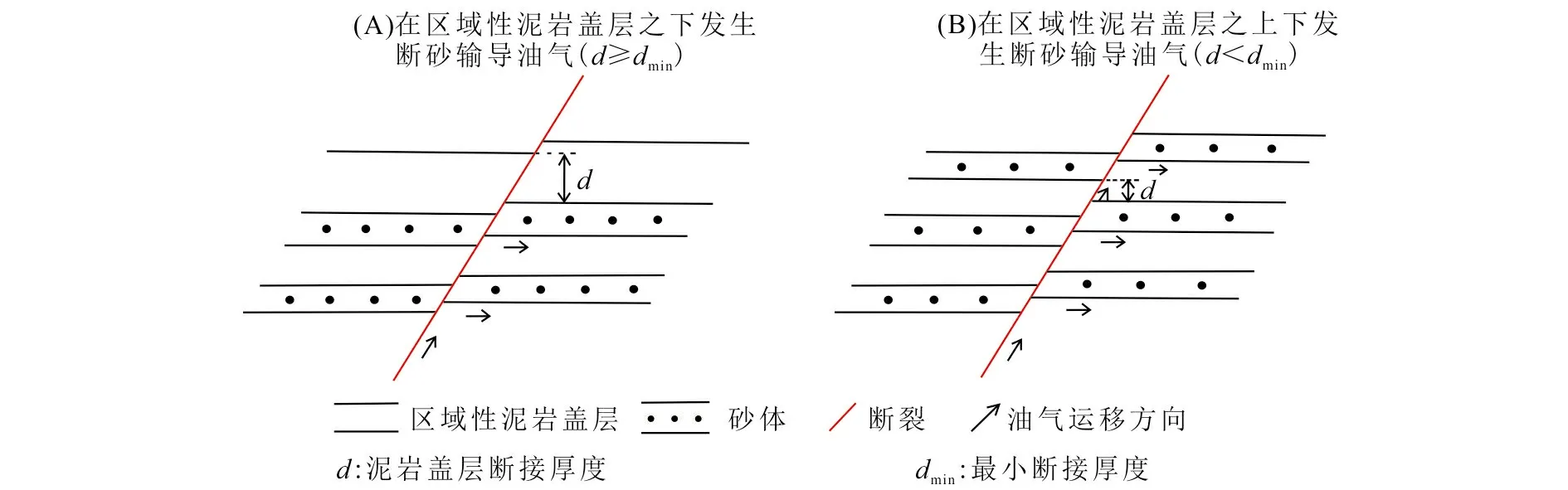

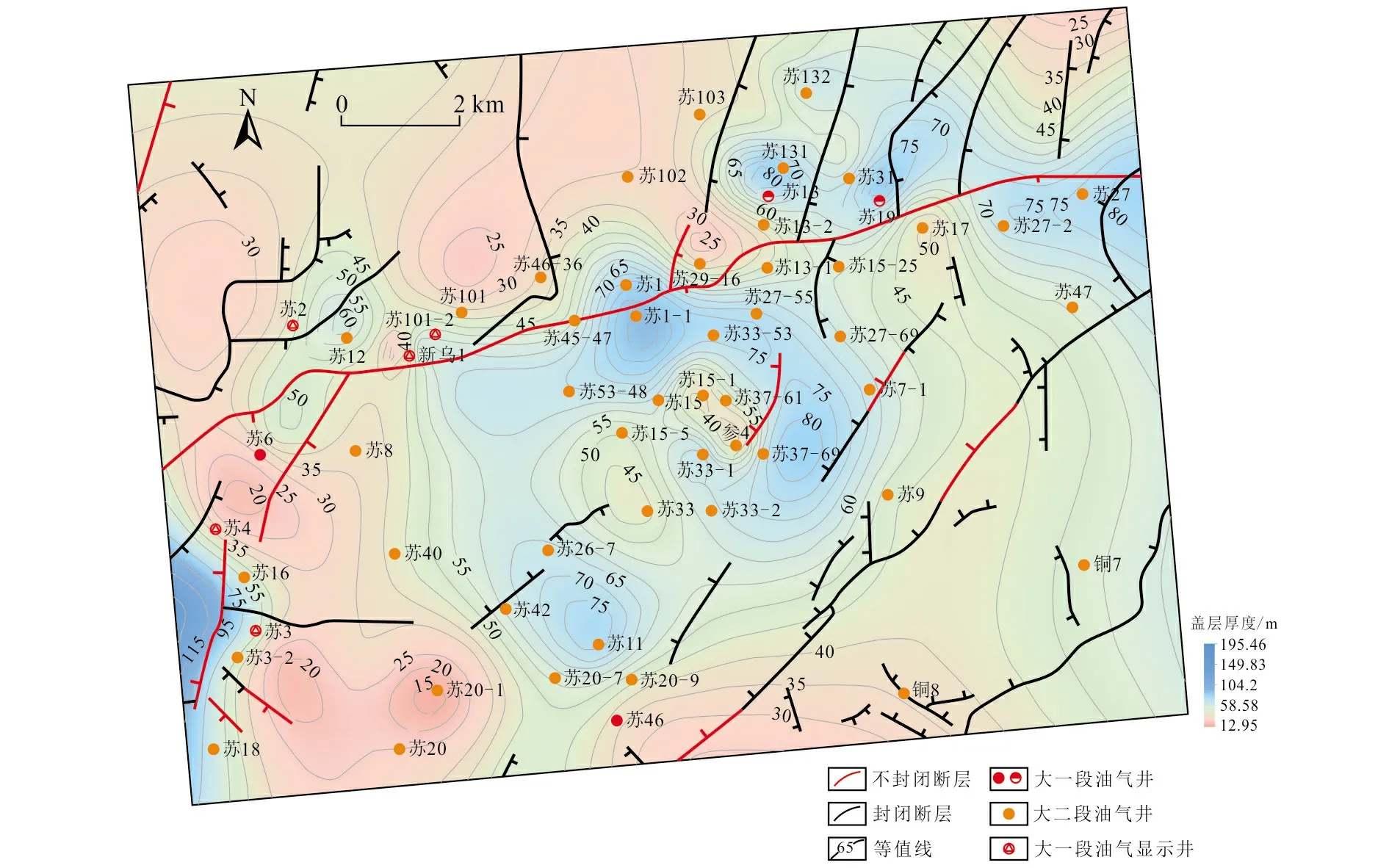

由于断裂在活动时期发育有大量伴生和诱导裂缝,使其较四周围岩地层具有相对较高的孔渗性。同时由于断裂活动开启,地层孔隙流体压力得到释放而降低,使其与围岩地层之间产生地层孔隙流体压力差,围岩地层中的油气在此压差下向断裂伴生和诱导裂缝中运移[14-18],进入到伴生和诱导裂缝中的油气还会有一定的剩余地层孔隙流体压力差,油气在此剩余地层孔隙流体压力差和浮力作用下沿伴生和诱导裂缝向上输导运移[19-20]。由于断裂伴生裂缝和诱导裂缝的孔渗性明显好于其两侧砂体的物性,通常情况下断裂输导油气不会向两侧砂体中发生侧向分流运移,只有遇到区域性泥岩盖层阻挡后,断裂垂向输导油气作用停止或速度变慢,断裂输导油气才会向两侧砂体中发生侧向分流运移[5,21-22],即发生断砂配置侧向输导油气作用。泥岩盖层厚度与断裂断距之差为泥岩盖层断接厚度,每个地区均存在一个能够封闭油气垂向运移的最小断接厚度,若该值大于或等于最小断接厚度,那么油气仅在盖层之下侧向输导油气(图1-A);如果区域性泥岩盖层断接厚度小于其封油气所需的最小断接厚度,那么部分油气可通过断裂穿过盖层向上输导,油气可在泥岩盖层上下发生断砂配置侧向输导(图1-B)[4,23]。如位于海拉尔盆地乌尔逊凹陷北部的苏仁诺尔地区,从下至上发育的地层有下白垩统的铜钵庙组、南屯组、大磨拐河组、伊敏组,上白垩统的青元岗组及新生界,目前已发现的油气主要分布在南屯组和铜钵庙组,少量分布在大磨拐河组。油气源对比结果表明,苏仁诺尔地区大磨拐河组油气主要来自下伏南屯组第一段(K1n1,简称“南一段”)泥岩,南一段源岩生成的油气主要是通过断裂输导至大磨拐河组的[24]。由钻井资料可知,大磨拐河组第一段(K1d1,简称“大一段”)底部发育一套最大厚度大于90 m的泥岩盖层,主要分布在苏仁诺尔中部地区,向四周厚度逐渐减小(图2)。由图2中可以看出,苏仁诺尔地区大一段底部泥岩盖层内断裂较发育,除中北部一条北东东向断裂发育规模相对较大外,东南部还有一条北东向断裂,规模也相对较大,其余断裂规模均相对较小;断裂走向以北北东向为主,少量为北西向和北东东向。通过统计已知井点处断裂断距和大一段底部泥岩厚度计算得到的断接厚度,结合大一段底部泥岩盖层上下油气分布特征(图3),可得到大一段底部泥岩盖层封堵油气所需的最小断接厚度约为70 m。再统计苏仁诺尔地区大一段底部泥岩盖层内所有泥岩盖层厚度分布,便可以得到泥岩盖层封闭区和非封闭区(图2)。由图2可以看出,苏仁诺尔地区大一段底部泥岩在中北部北东东向大断裂处和东部及西部局部较大断裂处是不封闭的,其余断裂处大一段底部泥岩盖层皆为封闭的。南一段源岩生成的油气既可以在大一段底部泥岩盖层之上层段内发生断砂配置侧向输导油气,也可以在大一段底部泥岩盖层之下层段内发生断砂配置侧向输导油气(图3)。这可能是苏仁诺尔地区在大一段底部泥岩盖层上下均找到油气的根本原因。

图1 断砂配置侧向输导油气层段示意图Fig.1 Schematic diagram of lateral transport of oil and gas formation in fault sand configuration

2 断砂配置侧向输导油气层位 的影响因素及其与油气聚集

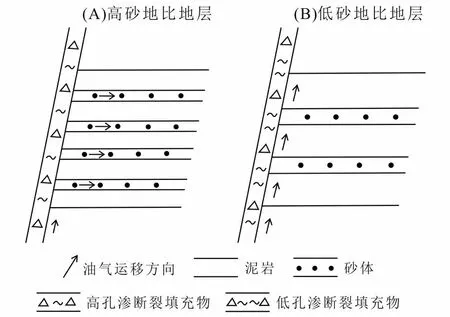

断裂输导油气受到区域性盖层阻挡后,不管是在区域性盖层之下层段内发生断砂配置侧向输导油气,还是在区域性盖层上下层段内发生断砂配置侧向输导油气,其输导层位均主要受到地层砂地比值相对大小的影响。由于高砂地比地层被断裂错断后,落入断裂带中的岩层其砂岩含量也

图2 苏仁诺尔地区大一段底部泥岩盖层封闭区与油气分布关系及盖层厚度分布图Fig.2 Diagram showing the relationship between the sealed area of the K1d1 bottom mudstone cap and the distribution of oil and gas as well as the thickness distribution of the mudstone cap

图3 苏仁诺尔地区大一段底部泥岩盖层封堵油气所需最小断接厚度厘定图Fig.3 Diagram showing the minimum fracture thickness required to seal oil and gas in the K1d1 bottom mudstone cap in Surennuoer area

高,导致高孔渗断裂带侧向封闭性差,油气易侧向输导(图4-A)。相反,对于被断裂错断后断裂填充物泥质成分相对较多的低砂地比地层,由于孔渗性相对较差,断裂侧向封闭性相对较好,不利于油气侧向输导(图4-B)。

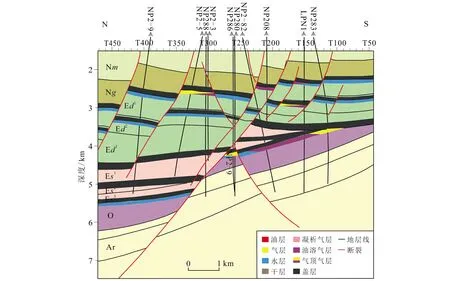

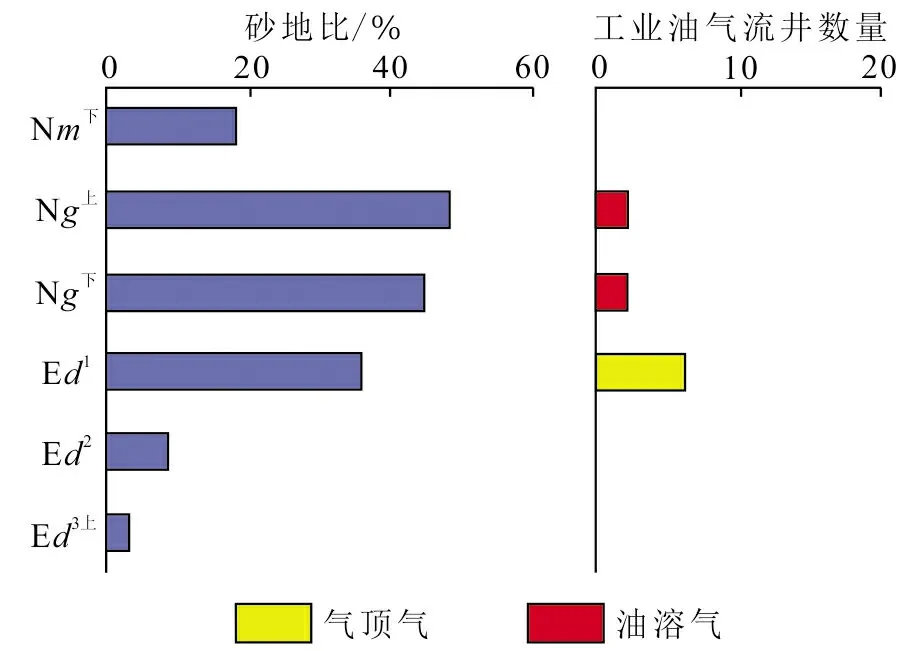

以渤海湾盆地南堡凹陷西南部的南堡2 号构造为例,这是一个被断裂破坏的背斜构造,从下至上发育的地层主要有古近系孔店组、沙河街组、东营组和新近系的馆陶组、明化镇组以及第四系,目前已发现的油气主要分布在东营组和馆陶组。油气源对比结果表明,其油气主要来自于下伏沙三段或沙一段源岩,属于下生上储式生储盖组合[4]。如图5所示,断裂输导沙三段或沙一段源岩生成的油气向上运移的过程中,由于受到东二段泥岩和馆三段火山岩区域性盖层的阻挡,该断砂配置易向东营组、馆陶组和明化镇组砂体中发生侧向输导油气[25]。由图6可以看出,南堡2号构造馆陶组和东一段地层砂地比值相对较高,均大于20%,有利于断砂配置侧向输导油气,目前油气钻探为油气层。而明化镇组和东三段、东二段地层

图4 断砂配置侧向输导油气层位示意图Fig.4 Sketch showing lateral oil and gas transport layer in sand-fault configuration

砂地比值相对较低,均小于20%,不利于断砂配置侧向输导油气,目前油气钻探结果为水层或干层(图5)。

3 断砂配置侧向输导油气数量的 影响因素及其与油气聚集

断砂配置侧向输导油气进入到高砂地比地层中的砂体后,其油气数量多少主要受到断裂和砂体输导油气优势路径耦合关系的控制,二者耦合关系越好,越有利于断砂配置向高砂地比地层砂体中侧向输导油气,油气数量相对越多;反之则相对越少。

由于被断裂错断的地层岩石脆塑性不同,断层面凹凸不平[14,26]。断层凸面脊处因其构造位置较高(图7-A中FR1和FR2),为油气运移的低势区;而凹面脊处因其构造位置相对凸面脊处低(图7-A中FD1和FD2),为油气运移的高势区[17]。油气沿断裂向上运移过程中,会在流体势的作用下向凸面脊处汇聚,因此,断层凸面脊是输导油气的优势部位(图7-A)[14]。同理,由于砂体沉积后受到区域构造活动作用的影响,在构造凸面脊部位的砂体相对于凹陷脊要高(图7-B中SR1、SR2、SR3和SR4),为油气运移的低势区[19,27],构造凹面脊处的砂体(图7-B中SD1、SD2和SD3)为油气运移的高势区,油气在运移过程中,向构造凸面脊处砂体汇聚,构造凸面脊处形成砂体输导油气的优势路径(图7-B)。由图7-C可以看出,当断裂凸面脊(FR1)优势运移路径与构造凸面脊优势运移路径(SR2)相匹配时为最有利的断砂配置侧向输导油气通道;当断层凸面脊优势运移路径(FR1)与构造凹面脊(SR2)相匹配时为较有利的断砂配置侧向输导油气通道,油气通过断层凸面脊到达构造凹面脊处向构造凸面脊运移;当构造凸面脊(SR3)或构造凹面脊(SD1)与断层凹面脊(FD2和FD1)相匹配时,由于没有充足的油气来源,不利于断砂配置输导油气和油气聚集。

图5 南堡2号构造油气藏剖面图Fig.5 Cross section of Nanpu No.2 structural oil and gas reservoir

图6 南堡2号构造地层砂地比与油气之间关系图Fig.6 The relation between sandstone to layer ratio and oil & gas in Nanpu No. 2 structure

例如海拉尔盆地乌尔逊凹陷苏德尔特地区,位于贝尔凹陷中部,构造上包括苏德尔特潜山构造带和贝西洼槽部分地区、霍多莫尔背斜带和敖瑙海洼槽少部分地区。该地区从下至上发育的地层有上侏罗统的基岩布达特群、下白垩统铜钵庙组、南屯组、大磨拐河组、伊敏组和上白垩统青元岗组及新生界[24]。

图7 断裂和砂体输导油气优势路径耦合关系示意图Fig.7 Schematic diagram showing the coupling relation of dominant path of oil and gas transport between fault and sand body

图8 苏德尔特地区南一段断裂和砂体输导油气 优势路径耦合与油气分布关系图Fig.8 Coupling of dominant oil-gas path and oil-gas distribution of faults and sand bodies in the southern section of Suderte area

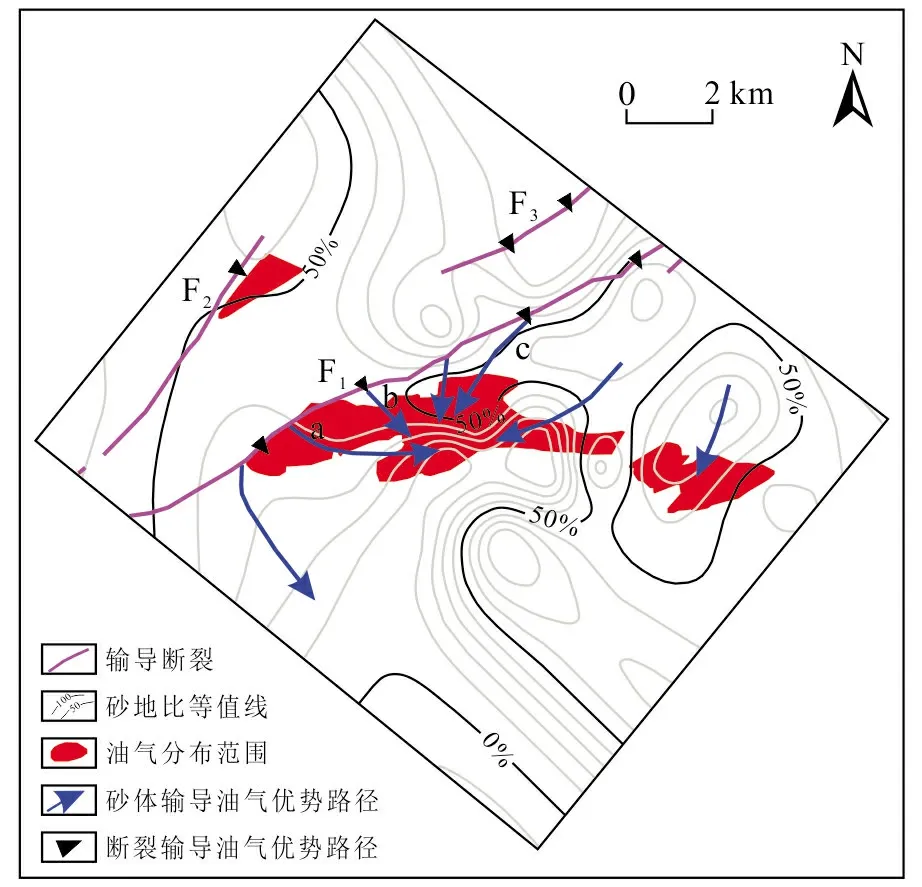

目前该区已发现的油气除了分布在基岩布达特群外,主要分布在南一段和南二段,少量分布在大磨拐河组。南一段油气主要来自其下部发育的暗色泥岩,由于多套泥岩存在于南一段储层与下伏源岩之间,只有通过断裂的沟通,该源岩生成的油气才能运移至南一段储层中。由图8可以看出,苏德尔特地区南一段主要发育3条输导断裂(连接南一段源岩和储层,且在油气生成时期——伊敏组沉积末期活动的断裂):F1输导断裂分布在该区北部地区,延伸长度相对较远;F2输导断裂分布在该区西北部,延伸长度中等;F3输导断裂分布在该区东北部,延伸长度最小。由三维地震资料追踪3条输导断裂的断面空间分布,可以得知其发育7个凸面脊,其中F1号输导断裂发育4个凸面脊,F2输导断裂发育1个凸面脊,F3断裂发育2个凸面脊(图8)。从钻井和地震资料揭示的南一段储层砂体分布(图8)可以看出,苏德尔特地区南一段储层砂体除了在中部及南部局部地区不连通外,其余广大地区南一段储层砂体是连通的,有利于侧向输导油气。苏德尔特地区只有F3输导断裂的东北部两侧砂体不连通,其西南部和F1、F2输导断裂两侧均为连通分布的砂体,有利于南一段断砂配置侧向输导油气。由苏德尔特地区南一段顶面埋深,按照付广等[28]油气势能计算方法,计算其油气势能值,由其油气势能等值线的法线方向便可以得到砂体侧向输导油气优势路径,苏德尔特地区南一段共发育7条砂体输导油气优势路径,主要分布在F1输导断裂南侧(图8)。由图8可以看出,a、b、c共3处断裂和砂体输导油气优势路径耦合关系好,有利于断砂配置侧向输导油气,进入到南一段砂体中的油气数量相对较多,有利于油气聚集与分布,目前此处找到的油藏分布面积相对较大;3条断裂输导油气优势路径与砂体输导油气优势路径耦合关系不好,不利于断砂配置侧向输导油气,进入到南一段砂体中的油气数量相对较少,不利于油气聚集与分布,目前找到的油气分布相对较少(图8)。

4 结 论

a.断砂配置侧向输导油气层段主要受到区域性盖层是否封闭的控制。区域性盖层封闭,断砂配置侧向输导油气发生在区域性盖层之下层段内,油气在区域性盖层之下层段内聚集分布;反之油气在区域性盖层上下层段内分布。

b.断砂配置侧向输导油气层位主要受到地层砂地比值相对大小的影响,主要发生在高砂地比地层中。地层砂地比值大于20%,有利于断砂配置侧向输导油气;砂地比值小于20%,则不利于断砂配置侧向输导油气。

c.断砂配置侧向输导油气数量主要受到断裂和砂体输导油气优势路径耦合关系的控制,二者耦合关系越好,断砂配置侧向输导油气数量相对越多,越有利于油气聚集分布;反之则不利于油气聚集分布。