公路隧道排水系统结晶堵塞机理及处治措施

2021-11-17马文镇张彦龙

马文镇,张 豹, 张彦龙

(1.广东大潮高速公路有限公司,广东 大埔 514200;2.广东华路交通科技有限公司,广州 510420)

0 引言

随着我国公路隧道不断向崇山峻岭和离岸深水区延伸,在施工、运营过程中出现了一系列复杂的病害,尤其是近年来出现的排水系统结晶堵塞问题,导致隧道排水系统失效、衬砌水压力增大、渗漏水加剧以及衬砌结构劣化等,给隧道管养部门带来了较大压力。

隧道排水系统结晶堵塞病害已引起了众多学者的关注,大多数采用理论分析、数值模拟、室内模型试验以及现场试验等方法,对排水管结晶堵塞物来源、影响结晶因素、结晶机理以及结晶预防处治措施等方面进行了研究,然而由于排水系统工程的隐蔽性,许多处治方法工程效果不理想,没有形成经济高效的解决方法,且堵塞结晶现象在隧道建设期就已出现,因而在建设期对隧道排水系统进行可维护设计对隧道安全及后期管养十分重要。

本文结合广东大潮高速公路东溪山隧道工程,对施工期隧道排水系统结晶堵塞进行现场调研和取样分析,并提出针对性的处治措施,供同类工程参考和借鉴。

1 工程概况

大潮高速公路东溪山隧道位于广东省潮州市饶平县新塘镇乌洋村,设计为分离式隧道,左线起止里程ZK61+680~ZK63+480,长度1 800m,右线起止里程YK61+655~YK63+465,长度1 810m,为双向四车道高速公路。隧道最大埋深约162m,隧道纵坡设计采用“人”字坡,进口纵坡1.0%,出口纵坡1.6%。

1.1 工程地质

1.1.1 地形地貌

隧道位于沟谷斜坡-丘陵地貌区,区内最高标高在ZK62+480左侧390m,高365.5m,最低标高在隧道左线进口,高120.8m,相对高差244.7m。隧道进口段山坡坡度10°~30°,中部一般30°~50°。植被发育,水土保持较好。

1.1.2 地质构造

区域地质构造比较复杂,以断裂构造为主,褶皱构造与断裂相伴而生,由于受到多次断裂作用及岩浆侵入破坏多数不完整。断裂构造常成组成带产出,可分为北东向、东西向和北西向三组。隧道区有1条断裂构造(F2断层)通过。ZK62+808,YK62+823附近断裂构造通过,断层产状326°-345°∠76°-83°。该断层为硅化带,长度大于5.0km,宽度约2.0m,断面陡直,构造岩组成物为块状石英脉、强硅化花岗岩、花岗碎裂岩、碎裂岩等,构造岩带内节理裂隙不发育,且多闭合,断层两侧为燕山期花岗岩。大地音频电磁法也表现为斜向低阻异常,裂隙发育,岩石破碎,隧道围岩稳定性差。

1.1.3 地层岩性

隧道区出露地层为侏罗系上统兜岭群中段(J3dlb)熔结凝灰岩和燕山期(γ5)花岗岩,残积(Qel)砂质黏性土、粉质黏土,坡积(Qdl)粉质黏土。

1.2 水文地质

1.2.1 地表水

隧道进口位于雨源型山沟交汇处,水文地质条件复杂。地表水主要为大气降水形成的地表面流,地表径流条件较好,隧道进、出口位于斜坡上,分布标高较高,均有沟谷通过,汇水面积较大,水量多。

1.2.2 地下水

隧道进口段地下水发育,于YK61+880发现一处泉水,为下降泉,雨季流量为0.05L/s,旱季流量为0.01~0.02L/s。隧道地下水为表层坡残积黏性土、碎石土中的孔隙水及基岩风化带内的裂隙水,水量大小受裂隙发育程度及季节变化影响,补给来源主要为大气降水下渗补给。

1.2.3 地下水水质

1.3 排水系统设计

隧道全长在行车道前进方向左右侧边缘设排水边沟与路面排水沟,衬砌背后墙脚外侧设φ110mmPE纵向单边打孔双壁波纹排水管,并用PEφ110mm横向排水管(最小坡度2%)与排水边沟横向连通,设置间距不大于10m,实现洞内消防清洗用水与地下水分开排放的目的。

为了便于对纵向排水管定期采用管道疏通机及时疏通,在二衬墙脚每隔50m设置检查维修孔;为了便于维修行车道边缘排水沟,沿纵向每隔50m设一处沉淀检查井;为防止淤积堵塞,路面下排围岩水边沟设置检查井。

2 排水系统结晶体堵塞病害

2019年7月5日施工期间,在隧道右洞洞口段二次衬砌发现多处渗水,主要位置为预留洞室、施工缝、变形缝等,最高约4m,渗水状态为细股状水,渗水问题较严重,如图1和图2所示。

图1 YK61+800二衬预留洞室渗水

图2 YK61+812二衬渗水

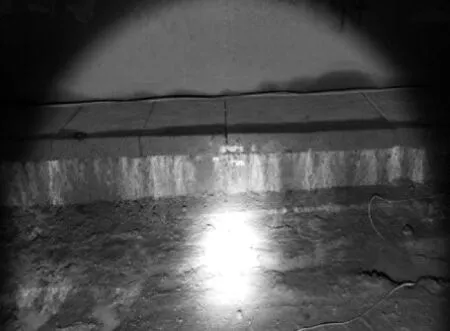

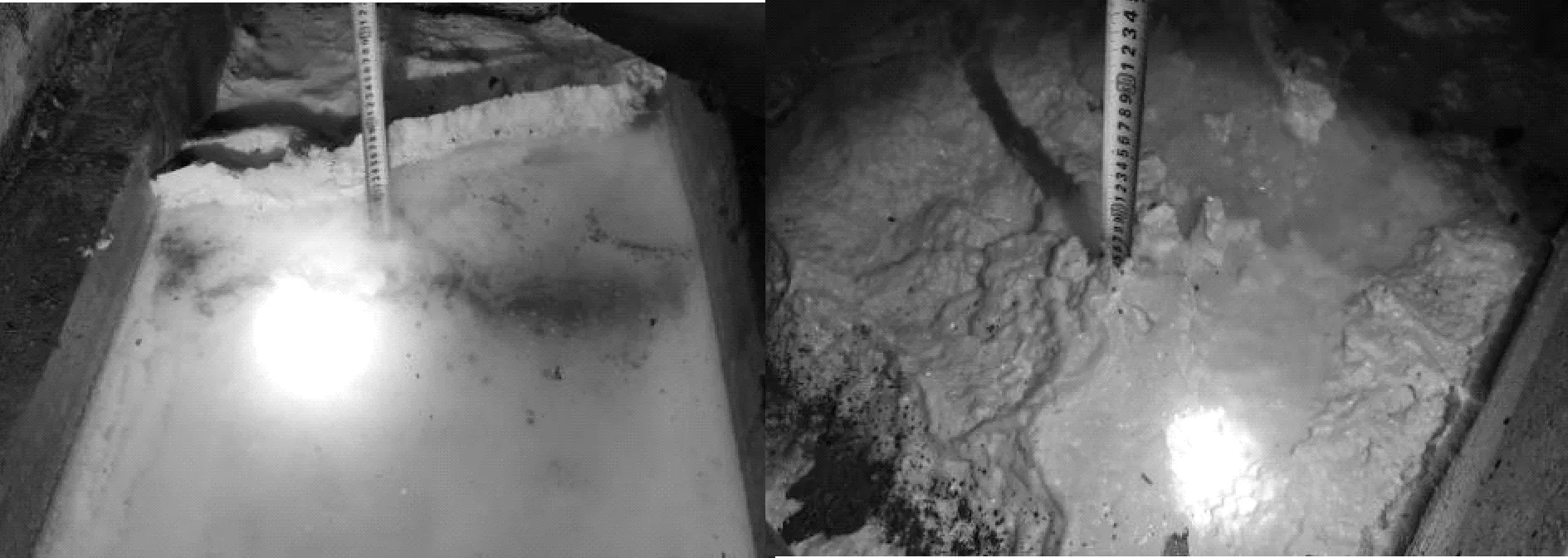

随后,项目部对隧道排水系统进行了全面排查,发现纵向排水暗沟内沉积大量的结晶体(图3),最厚处约25cm,多处横向排水管被白色结晶体堵塞(图4)。

图3 纵向排水暗沟结晶堵塞

图4 横向排水管结晶堵塞

2019年9月8日,发现隧道右洞YK62+720~YK62+840段内侧纵向排水暗沟内有水溢出,打开水沟盖板后发现YK62+810~YK62+840段水沟内大量白色结晶体淤积,结晶体厚度为10~30cm,结晶体大量淤积是导致水沟堵塞、水溢出的主要原因。同时该段落一处检查井内及沟壁有大量结晶体析出,厚约10cm(图5~图7)。通过局部盖板翻开及电缆沟横向排水孔排查,隧道右洞结晶体堵塞严重的段落为:洞口段YK61+655~YK62+100,洞身YK62+400~YK63+080,合计1 125m,其余段落堵塞一般。

图5 右洞水沟内水溢出

图6 右洞检查井白色结晶体

图7 右洞水沟内白色结晶体

2019年11月10日~12月18日,左洞清理水沟结晶体,水沟盖板打开后,发现水沟大部分发生结晶体堵塞现象。结晶体主要为白色、少部分为黄色,横向排水孔堵塞量约半孔或全部堵塞,个别孔水流速较快的未发生堵塞,如图8和图9所示。堵塞严重的段落为:洞口段ZK61+680~ZK62+000,洞身段ZK62+600~ZK63+040严重,合计760m,其余段落堵塞一般。

图8 左洞横向排水管结晶体堵塞

图9 左洞排水暗沟结晶体

3 结晶堵塞机理分析

3.1 结晶堵塞规律及现象

3.1.1 结晶堵塞规律

(1)地下水涌水量大的段落结晶体堵塞现象严重,涌水量小的段落堵塞现象较轻,结晶堵塞具有区段性。

(2)雨季结晶体发展速度快,旱季结晶体发展速度相对较慢。

3.1.2 结晶体形成现象

(1)结晶体颜色主要为白色,其次为黄色,黑色及粉红色较少分布。

(2)结晶体形成初期为大量白色絮状物,后期为粉末状结晶。

(3)结晶体初期颜色为雪白色,后逐渐变黄。

(4)结晶体初期为糊状,后逐渐变硬。

3.2 结晶体来源

根据二衬混凝土开窗及横向排水孔初步得出结晶体主要来源于水与初期支护接触面(图10),分析如下:

图10 隧道洞内开窗

(1)裂隙水经过围岩时,无任何结晶体出现。

(2)裂隙水与初支混凝土接触后,很快出现白色结晶体。

(3)通过横向排水孔观察,结晶体初期支护与二衬接触面、围岩内部并未出现白色结晶体。

3.3 结晶体成分

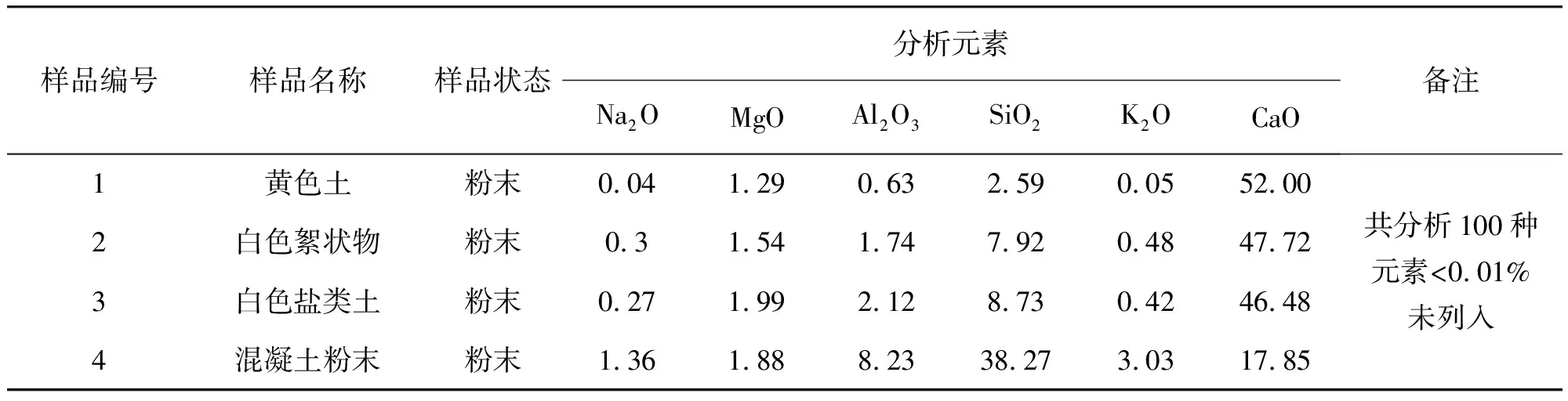

对隧道洞内结晶沉淀物取样,采用XRF法对其成分进行了分析,分析结果见表1。

表1 隧道洞内沉淀物XRF分析 (单位:%)

由表1中结晶体物相分析结果可知,白色和黄色样品中的主要成分为CaO且含量均高于混凝土试样,表明隧道内的结晶物主要是由于地下水在流经混凝土过程中与其发生反应,生成了CaCO3沉淀。

3.4 结晶堵塞机理

4 排水系统改造方案

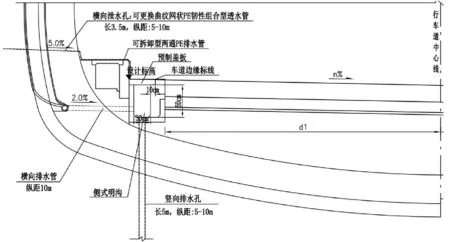

根据本工程所涉及隧道具体的渗漏及排水系统淤堵特征和情况,考虑营运期排水系统淤堵后的可维护性,将隧道暗沟排水改造为明沟排水;考虑到已有的排水系统已堵塞,在隧道边墙墙角增设泄水孔,在明沟沟底增设竖向的井点降水井。

(1)原暗沟断面尺寸为50cm(宽)×30cm(深),改造后的明沟断面尺寸为30cm(宽)×60cm(深),水沟盖板采用厚5cm的UHPC预制块,改造方案增大了边沟的过水断面。明沟断面如图11所示。

图11 隧道明沟排水沟改造

(2)隧道边墙横向泄水孔在电缆沟壁向围岩方向打设,位置在盖板以上高度约50~100cm,沟坡度5%,钻孔深度3.5m,钻孔φ150mm,钻孔内安装3.5m长的曲纹网状PE韧性组合排水管(部分不透型φ110mm外管,全透型φ60mm内管)。混凝土段排水管外包遇水膨胀止水条,严重堵塞段落纵向间距5m/个,一般堵塞段落纵向间距10m/个。排水孔排出的水经φ110mm可拆卸两通PE排水管排至纵向排水明沟。隧道横向排水管如图12所示。

图12 隧道横向排水管

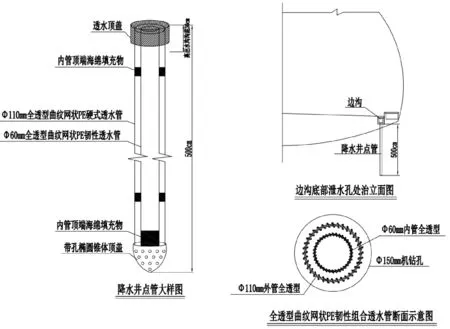

(3)边沟底部采用井点降水,竖向排水孔打设长度5m,钻孔φ150mm,钻孔内安装5m长的曲纹网状PE韧性组合排水管(φ110mm外管,φ60mm内管),严重堵塞段落纵向间距5m/个,一般堵塞段落纵向间距10m/个。边沟底部井点降水如图13所示。

图13 边沟底部井点降水

5 结语

(1)东溪山隧道区域地下水较为发育,洞内多处渗水严重,多处横向排水管结晶堵塞,纵向排水暗沟沉积大量白色结晶体,结晶体厚度10~30cm。隧道洞内结晶堵塞具有区段性,主要与该区域的围岩地下水环境及喷射混凝土有关。

(3)隧道内增加井点降水和边墙泄水孔后,减少了隧道渗漏水的发生。

(4)采用明沟排水方案,便于实现定期养护,可有效预防水沟堵塞。