经验与表达

2021-11-17黄华

文/黄华

中国人的日常生活空间,常常是既生活又艺术的。我们拿起毛笔,我们的姿态就是千百年来中国人一直不曾改变的文化姿态,也是中国人与世界其他民族区分最大、最独特的一种文化姿态。中国人出于自己的生命需要造就了毛笔,也赋予了它生命特征,同时毛笔又强化了中国人这种生命需要和文化性格。

中国人与汉字相遇,产生了一种艺术—书法。若干年书写、学习,进步的同时,我时常会回望来路,回望这种实用的书写工具与艺术创作的工具是如何潜移默化对我产生改变的。

如果没有毛笔,我想,我一定是别的样子。(梁培生)

梁培生:我喜欢书法是从生计开始的,家父是教师,写得一手好字,每逢春节都要给村邻写春联,村邻们都会以不同的方式表达谢意和认可,那个年代,相对于我们家没有杀年猪的能力,一块豆腐都极具诱惑力。与其说是热爱艺术,不如说是换个好的生活。就这样,我在铺纸研墨过程中学会了写春联。后来系统学习中国书法史和书法理论,才明白写字与书法之间还有很大的差距,书法必须临摹大量的经典古迹,否则就是“我字体”,成了墙头芦苇,毫无根基和艺术可言。我真正意义上的学习书法是从2008 年临帖开始,可以说,我是个半路出家的,或许我们这一代书法爱好者大多如此。

学习书法没有迟到者,什么时候都可以开始,这就是中国书法艺术几千年来生生不息的神奇魅力。

我接触爨宝子碑也是很偶然的,审美是要经过培养甚至尝试的,不能按自己的好恶简单地评判。

黄华:随着《曲师二爨培生字库》正式上线,成为了主流设计网站,设计师设计工具集的一部分,每天数千计店铺开张,商标注册,报头题字,海报设计等都会用到您的字体。随着社会影响力越来越大,想请问您做字库的初衷是什么呢?

梁培生:纵观中国书法的演变史,每一种书体的出现、发展到成熟,都是以方便书写为基本动力的。一直到唐楷,没有再出现新的书体,其主要原因还是社会进步对文字的变化没有了新的需求。汉字书写的实用功能逐步离我们远去,更多的是书法家们不断努力地诠释或表达其艺术性。

人们对书体的认识也几乎定格在篆、隶、楷、行、草上,书体演变过程中一些个性鲜明,风格突出,美学价值极高的书法元素往往被束之高阁,仅仅靠书法家们苦苦的追寻,很难引起社会的共鸣。

比如爨宝子碑,其书风虽然是一个时代变迁的代表,但并没有形成爨氏统治时期爨区全社会广泛应用的现象,也没有得到广泛的传承和发展,直到今天,仍然是一只孤单的金丝鸟。

根据表1感官评分结果,工艺B>工艺A>工艺C,即蓝莓打浆添加果胶酶0.1 g/kg,添加白糖150 g/kg并添加酵母0.2 g/kg,经低温预发酵72 h后25℃主发酵30 d,过滤离心后添加偏重亚硫酸钾和果胶酶各0.2 g/kg,然后杀菌灌装成品酒。

今天,人类已经进入了互联网时代,计算机和手机成了人类生活的主要方式,“共享”“智能”已不可阻挡,汉字的实用性不再只是书写。为此,汉字字库也随之成为现代社会赖以生活的基础性资源,字库研发的社会意义和传播意义越来越受到关注和重视。

基于这一思考,我通过十几年的临摹实践,总结提炼了爨宝子碑的基本特点和规律,按照国际标准(GB—6763)书写了6763 个汉字,研发了国内首个爨体字库《曲师二爨培生字库》并上线使用。尘封千年的爨字逐渐进入了人们的视野,这对爨文化的传播是有极大推动意义的,也在鼓励着我,任何时候都要做自己。艺术很具体,影响力也很具体。

黄华:《曲师二爨培生字库》是严谨、规范的,但与书法创作所追求的艺术性似乎是相悖的,您怎样平衡这两者之间的关系?

梁培生:字库,并不是什么新鲜词汇,《淮南子本经训》里写到 “昔者仓颉造字,而天雨粟鬼夜哭”,文字就是一道光芒,它照亮了文明之前的蒙昧与黑暗。

中国书法史,就是一部字库发展史。

两千多年前,秦始皇统一了汉字,实现了世界上唯一一个用文字统一天下的帝国,李斯造就了中国历史上第一个字库——“小篆”,到了盛唐,颜真卿、柳公权、欧阳询,每一个都是“字库”。那时是规范书写,今天是规范电脑。字库的功能是适用,书法的功能是欣赏,二者有联系,内文化外输出,丝毫不会影响艺术家的艺术创造。

书法,文化的象征;科技,国家的进步。

黄华:自清代碑学中兴以来,书学界都把《爨宝子碑》奉为神品第一。但实际上,清代民国时期真正以《爨宝子碑》书风呈现的书家并不多,您怎样看待这一现象?

梁培生:清乾嘉时期,考据学的兴盛带动了文字学、金石学的发展,大量碑版的出土、传拓,拓展了书法家的审美视野,加之帖学式微,进而引起人们对书法源流和取资对象的重新认识和反思。“碑学”应运而生。

《爨宝子碑》正好以独特的书法风貌得到当时碑学运动旗帜性学者和书家的极力推崇,迅速彰显于世。

但这一时期以《爨宝子碑》书风呈现的书家并不多见,原因是,取法于爨的大家都是碑帖融合、楷隶相参,单从作品的外貌上进行判断,对书法家取法的精神却知之甚少。爨碑的出现,为书法创作带来了“朴厚古茂,奇姿百出”的新的审美追求和方向,这种审美追求需要专业的审美素养才能感受或诠释,难免有曲高和寡之嫌,但所谓大师本来就不是大众。

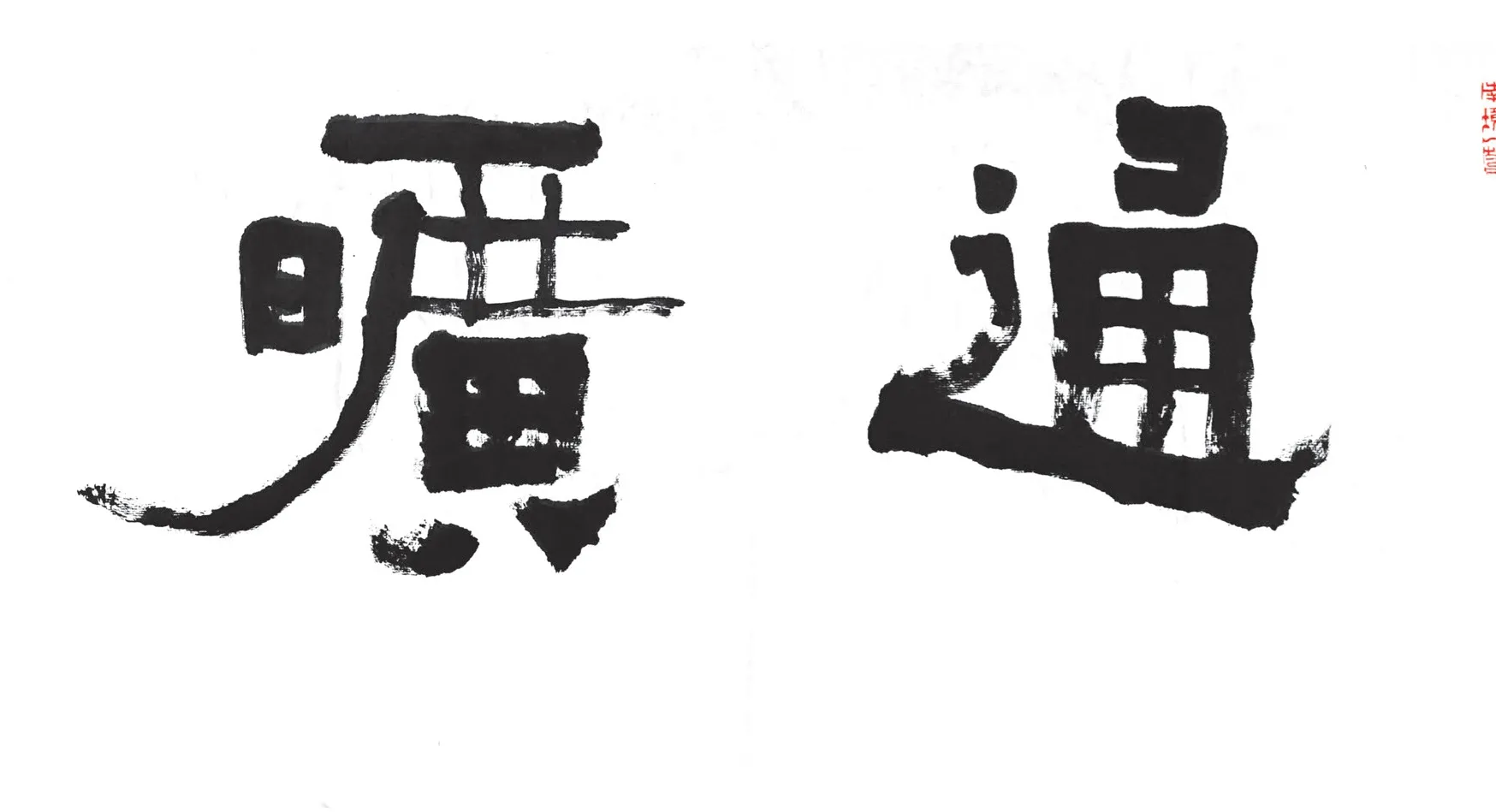

黄华:现阶段,您的爨字金石味十足,已经形成了自己的风格面貌。《爨宝子碑》“奇厚古拙”,风格非常独特,您是如何从里面挖掘新的艺术语言来丰富爨字,使其外延更加广泛?

梁培生:我一直在探索一种自己的表达方式,“奇、古、拙、厚”是我对《爨宝子碑》的理解,也是我现阶段作品的主格调。但碑刻的短板是庄重有余,灵动不足。在“二爨”中求古拙,在“二王”中求流丽,方能不顾此失彼”。为此,我的努力方向还是想在碑学和帖学上相互借鉴,有所突破。

每个书法家都把自成风格作为艺术的终极追求,面对时代所作的取舍是非常矛盾的,甚至是痛苦的。今天是个多元的、快节奏的信息社会,可供选择的书法资源和表达方式相当丰富,要形成一个与众不同的艺术风格是相当困难的。我的选择基于两个方面,一方面是对爨宝子碑美学价值的认识,《爨宝子碑》诠释了“大巧若拙”“大音希声”的艺术魅力;另一方面是对中国书法史的认识,爨宝子碑(405 年)出现之前,篆、隶、楷、行、草,各种书体都已形成了相对完备的书写体系。《爨宝子碑》不是简单的过度,而是一种全新的美学观,一种借鉴了各种书体之后的再创造。

黄华:“爨”一直是曲靖的文化名片,爨体书法在爨文化的发展过程中应如何发挥其作用呢?

梁培生:云南曲靖,是中原文化的一个分支,爨文化的根基就是汉文化。

一条长江流出了灿烂的吴越文化,流出了浪漫的荆楚文化,也流出了厚重的爨文化。有许多因素导致爨文化没有前两者知名,但文化的传播不分先后,先后总要传播,其他文明文化的发展,也为我们爨文化的发展提供了较好的脚本。

书法是中国古典艺术里最富有东方色彩的,集中体现了中国人的美学观与艺术观。如何让书法在爨文化里发挥作用,这不仅是爨体书法的研究命题,也是中国书法的研究命题,现在的书法家多半把理论建设与创作实践分开,导致二者都缺乏第一感性认识,另外一个是如何将古老的书法艺术与科技接轨,将其能从原形到延伸,到衍生,如能在这两个方面做一些深入,会是书法的一个新高。商契周鼎、秦碑汉刻这些历史现象都包含了时代社会的影响痕迹,落实到具体的书家手中,又成了一个特定的色彩,其实这就是文化的一部分。不论社会如何变化,大家做文化的理想一直在,江山代有才人出,今天的个体贡献力量成为了历史,厚重的历史文化就扎根在了血脉之中。

无论时代如何变迁,汉字根植于国人内心的修养没变,中国人自觉书写、寄情水墨的情感没有变,艺术是人作为生命过客中能在世上留下为数不多的痕迹。

有人在,就有文化在。

梁培生,中国书法家协会会员,曲靖师范学院书法导师,“二爨书法研究所”副所长。著有《滇池之珠》《爨体书法字库》。黄华,中国美术学院书法研究生。