针刀神经触激术结合局部穴位注射治疗面肌痉挛临床观察

2021-11-16王文献李永凤

王文献,李永凤,王 丽

[暨南大学附属口腔医院(大良医院)中医康复疼痛科,广东 佛山 528300]

面肌痉挛表现为一侧面部肌肉不自主抽动、阵发性抽动,是一种外周肌张力障碍性疾病,为临床的疑难病、常见病。面肌痉挛者抽动部位多开始于眼轮匝肌,病情严重时半侧面部表情肌抽动,是周围性面瘫地方暂时或永久性后遗症,往往睡眠时消失,而精神紧张、过度疲劳时则会加重[1-2]。针刺配合口服营养神经的药物是传统的治疗方法,能够取得一定疗效,可易发生复发,此外,对于病程较长、病情较严重的患者,传统治疗方法就更加难以获得稳定的效果[3-4]。从针刀松解术发展而来的针刀神经触激术将针刀治疗提高至神经层面,利用针刀触激产生的动作电位,收缩肌肉反射性抽动,松解周围组织与神经根的粘连,起到有效的镇痛作用,解除神经的卡压状态,改善肌肉的痉挛[5]。本研究用针刀神经触激术结合局部穴位注射治疗面肌痉挛效果较好,报道如下。

1 临床资料

共78例,均为2018年2月至2019年2月收治患者,符合面肌痉挛中医诊断标准,签订知情同意书,随机分为两组各39例。对照组男12例、女27例,年龄25~64岁、平均(44.2±3.9)岁,平均病程(5.8±2.0)个月,病位在左侧17例、右侧22例。研究组男10例、女29例,年龄26~65岁,平均(44.6±3.7)岁,平均病程(6.0±2.1)个月,病位在左侧18例、右侧21例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

两组均用针刀神经触激术治疗。针刀从下颌骨髁状突至乳突下面神经干的中心点进入,与身体纵轴平行,针刀线平行刺入1~1.5cm,针刀刺入点与针体呈平面垂直,沿面神经干纵行剥离2~3刀[6]。面口肌痉挛重者加以下两点:①颏唇沟中央的凹陷处左右旁开1寸处,刺入0.3~0.5寸,口轮匝肌的肌纤维与刀口线平行,调转刀口垂直剥离2~3刀。②用针刀从鼻唇沟向内侧向上方刺入0.5~1寸,鼻唇沟与双侧鼻翼外缘中点平齐,刀口线与鼻翼线平行,纵行再横行剥离2~3刀。眼轮匝肌痉挛重者加以下两点:①瞳孔垂直正对拇指掌侧指关节横纹,掌侧向外,眼下与拇指同身寸平行,眼眶下缘中点与横纹上端垂直,眼眶下孔凹陷处(横纹下端)为进针刀点,刺入0.2~0.3寸,针体与针刀刺入点皮肤垂直,刀口线与身体横轴平行,纵行再横行剥离2~3刀[7]。

研究组加用局部穴位注射。取翳风穴、下关穴、夹承浆穴、四白穴。用生理盐水18mL、甲钴胺溶液1mg、复方倍他米松1mL、2%利多卡因5mL,每5天注射1次,共注射3次[8]。

3 观察指标

痉挛强度采用Cohen制定的痉挛强度分级标准评估。4级为重度,对生活和工作产生影响,存在严重功能障碍,严重痉挛;3级为中度,存在轻微功能障碍,有明显痉挛;2级为轻度,无功能障碍,可见颤动;1级为外部刺激引起瞬目反射增多,0级为无痉挛。

痉挛频度采用中国康复医学治疗规范制定的痉挛频度分级标准评估。痉挛每小时发作多于等于10次为4级;痉挛每小时发作1~9次为3级,痉挛每小时发作少于1次为2级,刺激可诱发轻度、中度痉挛为1级,无痉挛为0级。

4 疗效标准

完全缓解:从2~4级降为0级。明显缓解:从3、4级降为1、2级,或从2级降为1级。部分缓解:从4级降为3级。无效:痉挛强度分级无降低。

用SPSS18.0进行分析,计数资料用χ²检验,计量资料用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

5 治疗结果

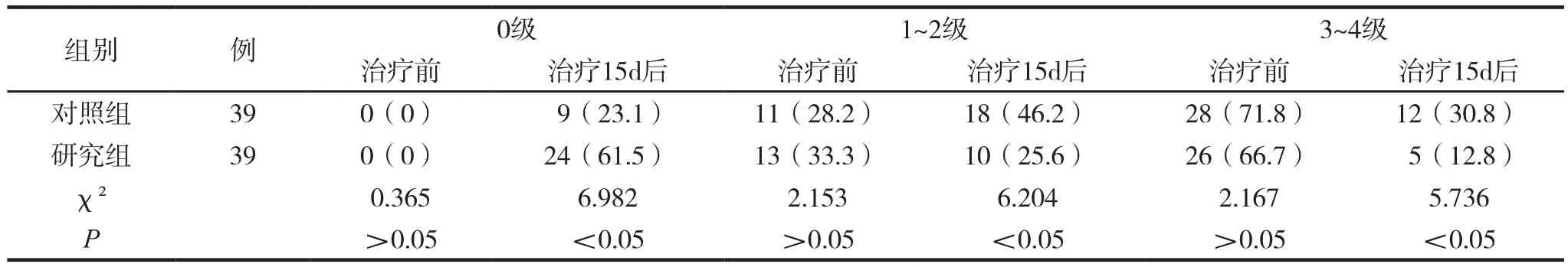

两组治疗前后痉挛强度比较见表1。

表1 两组治疗前后痉挛强度比较 例(%)

两组治疗前后痉挛频度比较见表2。

表2 两组治疗前后痉挛频度比较 例(%)

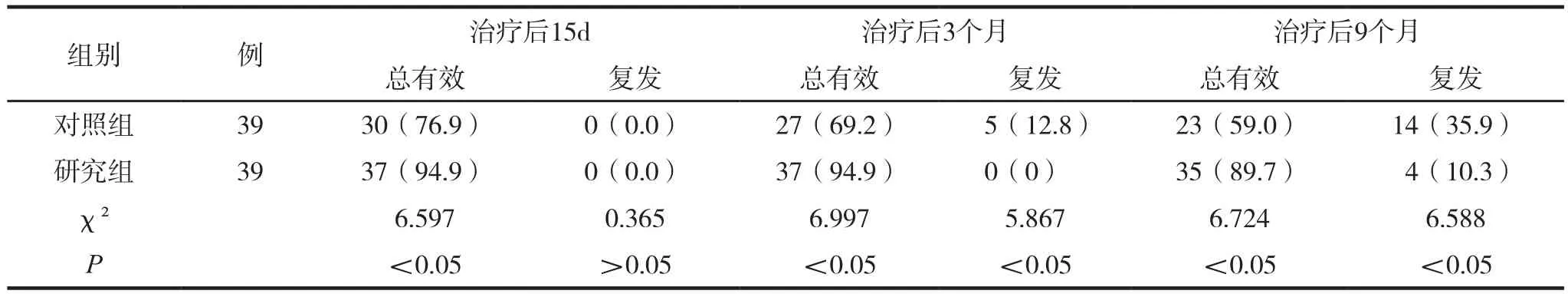

两组术后不同时间疗效比较见表3。

表3 两组术后不同时间疗效比较 例(%)

6 讨 论

针刀神经触激术治疗机制主要是触激诱发的动作电位使肌肉瞬间反射性收缩,神经根鞘膜受针刀刺激产生逃避反应,从而使周围组织与神经根的粘连松解[9-10]。针刀神经触激术可加快病灶周围组织的代谢循环,机体的应激反应可促进合成、释放内源性镇痛物质,对神经根的消肿有极大帮助。触激诱发的动作电位,使运动神经对肌肉的传入冲动受到抑制,加上松解病灶局部组织,消除过高的压力,解除神经的卡压状态,消除或减轻肌肉的痉挛状态[11-12]。

局部穴位注射可提高面部局部组织的新陈代谢能力,加速淋巴循环、血液循环,加快消散、吸收有害代谢产物、炎性物质,消除刺激源,减轻血管对神经组织的卡压,面部神经异常兴奋状态得到进一步降低[13-14]。

针刀神经触激术结合局部穴位注射治疗面肌痉挛效果更好。