电磁辐射式无线电能传输技术的研究综述

2021-11-15苏蒙潘侃李杰

苏蒙,潘侃,李杰

(云南电网有限责任公司电力科学研究院,昆明 650217)

0 前言

无线电能传输(Wireless Power Transmission,简称WPT)技术是通过发射器将电能转换为其他形式的中继能量(如电磁场能、激光、微波及机械波等),隔空传输一段距离后,再通过接收器将中继能量转换为电能,实现电能的无线传输[1]。根据中继能量的类型可将当前主流的WPT技术分为磁场耦合式、电场耦合式和电磁辐射式三个大类[2-3]。其中磁场耦合式又可以分为电磁感应式无线电能传输(Inductively Power Transmission,简称IPT)技术和磁耦合谐振式无线电能传输(Magnetic Resonance Power Transmission,简称MRPT)技术,这两项技术都利用的是电磁感应原理进行电能传输,在传输距离方面MRPT是优于IPT的,但是也仅仅只是达到了数米的距离。电场耦合无线电能传输技术(Capacitive Power Transmission,简称CPT)以交变电场作为能量无线传递的载体,通常以原边和副边的多个板状电极构成的多个耦合电容作为能量传输路径。CPT技术的优点在于耦合机构简单、成本低、空载损耗低以及对周围的金属异物不敏感等,在特定的条件下甚至能够实现穿过金属的无线电能传输。但是,CPT技术也有其局限性,例如电压应力高、传输距离短等。相比较于IPT、MRPT、CPT等技术,电磁辐射式无线电能传输技术在远距离的传输功率和传输效率上有明显优势[4]。

1 电磁辐射式无线电能传输技术

当前,电磁辐射式无线电能传输技术主要有微波无线电能传输(Microwave Power Transmission,简称MWPT)技术和激光无线电能传输技术(Laser Power Transmission,简称LPT)两类技术。

1.1 MWPT技术

MWPT技术利用电磁波中的微波来隔空进行能量传输,MWPT技术示意图如图1所示。微波功率源将直流电转换为微波之后,由发射天线将其发送到自由空间,传输一段距离之后,由接收天线将其接收并通过整流电路还原为直流电能,进行后续的输出。MWPT通过自由空间将电能直接从发射端天线传送到接收端天线,传输过程中损耗相对较小,仅会在遮挡物、大气浮尘等环境作用下产生少量损耗,传输效率较高;同时微波波束的方向和强度更易于控制,功率密度也符合国际安全标准,非常适合中远距离的电能传输[5]。

图1 MWPT技术示意图

1.2 LPT技术

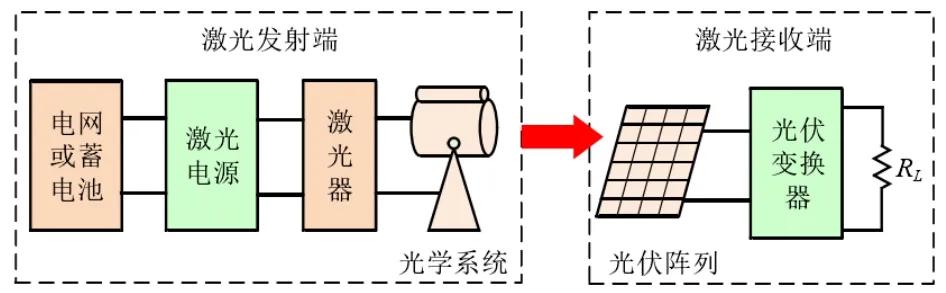

LPT技术依托激光作为能量传输载体,可以在中远距离下进行无线能量传输,LPT技术示意图如图2所示。LPT技术的原理是电源为激光器供电,激光器将电能转换成激光并由光学系统准直并发射,通过瞄准与追踪系统获取目标位置并进行实时跟踪,控制发射机将激光束照射到光伏阵列上,再由光伏变换器将激光光能转换成电能,驱动目标动力装置及电子设备或对目标上的储能装置充电。LPT系统具有收发口径小、灵活性高、能量密度高、方向性好以及无EMI干扰等优势,但是,受跟瞄精度和大气环境等因素的影响,系统整体效率不高[6]。

图2 LPT技术示意图

2 国内外研究现状

2.1 国外研究现状

上世纪60年代开始,国外的科学家就已经开始研究MWPT相关技术。1964年雷神公司斯宾塞实验室就通过MWPT技术实现200 W的直流传输功率,并最终驱动2.38 kg的直升机飞行了10小时。之后,该公司在此基础上不断研究,1975年实现了传输距离1.7 m、直流输出功率495 W、传输效率54%左右的MWPT实验。同年,美国喷气推进实验室在莫哈韦沙漠的金石试验场,通过26 m口径的抛物反射面天线实现了传输距离1.54 km,直流输出功率30k W的MWPT实验。日本、加拿大等国家也在WPT上进行过很多研究。在2015年,日本企业三菱重工公司通过众多相控阵列天线进行微波无线电能传输实验,第一次利用微波能对1.8 kW的电能进行无线传输,传输距离为55 m,而几天后又将电量提升至10 kW,并成功的将约500 m外的接收装置上安装的LED灯点亮[7-9]。

相比较与MWPT技术,科学家对LPT的研究要晚一些。虽然,LPT技术早在1965年就被提出来,但是受限于关键器件的发展,LPT技术的研究进度较慢。直到21世纪,随着高功率激光器等技术的出现,LPT技术的技术研究才取得了巨大进步[10-11]。

表1 21世纪国外LPT技术关键发展历程

2.2 国内研究现状

我国对WMPT技术的研究起步较晚。1994年,电子科技大学林为干院士首次介绍了MWPT技术,从此国内各高校及科研机构的科研人员开始了对无线电能传输技术的深入研究。1999年,上海大学开展了一系列的相关研究,在高效整流天线阵列、微波发射装置的优化等方面的实验研究取得了明显的成果。2009年,四川大学科研组完成了国内首个远距离MWPT实验。该科研组使用的是5.8 GHz的微波,实现了200 m的远距离无线电能传输。2018年,电子科技大学设计了三级功率放大器系统,保障了在输出功率大于30 W的时候,传输效率为30 %[12-13]。2021年1月29日,小米公司公布自己的隔空充电技术,实现了对智能手机的远距离无线充电,该技术实现了同时对多个设备进行无线充电。

相比国外的科学研究,国内对于LPT技术的研究较少,而且大部分还处于理论研究和初期实验阶段。2014年北京理工大学基于优化的GaAs光伏电池搭建了传输距离为100 m的LPT系统,实现了9.7 W的传输功率,整个系统的传输效率大概为40 %。2018年,武汉大学成功实现了200 m范围内使用LPT技术为无人机供能,整个系统的传输效率大概为12%。2019年,山东航天电子技术研究所通过自行设计的无人机激光无线电能传输捕获瞄准跟踪系统,实现在300-500 m范围内精准跟踪无人机,并保持400 W的传输功率。

3 技术特性及未来展望

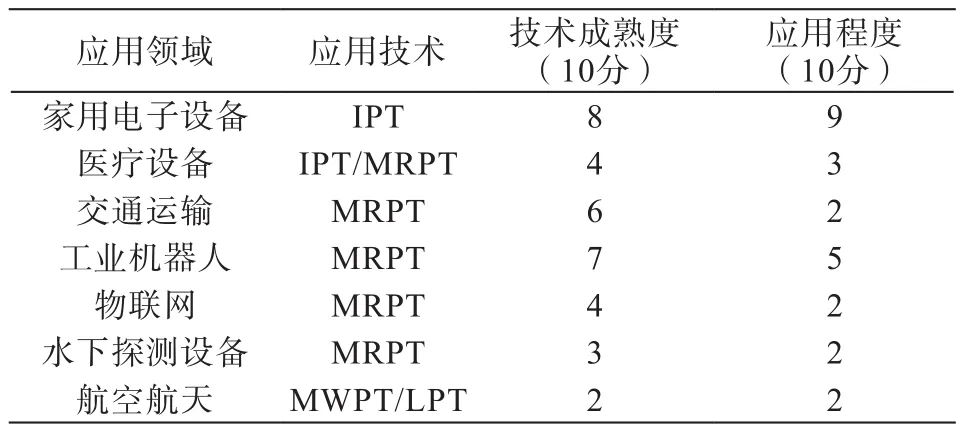

当前各项无线输电技术在各个应用领域的应用情况如表2所示。

表2 不同无线输电技术的应用领域对比

可以看出,IPT和MRPT技术无论是在技术成熟度还是应用领域的广泛程度上都是要优于MWPT和LPT的。这一方面是得益于IPT和MRPT技术发展较早,相关的研究投入较多;另一方面是得益于IPT和MRPT在技术实现难度低以及配套的硬件设备较为成熟(相比较于MWPT和LPT技术)。但是,目前IPT和MRPT技术主要还是应用在一些近距离的充电场景中(IPT主要是接触式的无线电能传输,MRPT的最远应用距离也不超过10m),这是因为IPT和MRPT技术的传输功率会随着距离的增加发生指数级的衰减,一旦超过一定的距离,充电的功率就会急剧衰减至接近于0。虽然MWPT和LPT技术也存在随着距离增加功率衰减的问题,但是,MWPT和LPT仅仅只是对数级别的衰减,在远距离无线电能传输上还是有明显优势的[14-17]。

表3对比了IPT、MRPT、MWPT、LPT等技术在空气中的主要特性区别。包含以下几项:传输效率,传输距离,Rtr——传输距离及接收器直径(即接收器大小)之比,传输最高功率及是否具有潜在危害性[18-22]。

表3 在空气中不同无线输电技术的对比

目前,在远距离无线电能传输方面,主流的研究方向还是MWPT和LPT技术。MWPT技术中,微波和电能的相互转换效率尤其重要,微波发射端的定向发射能力和接收端的整流效率是提高整个系统能量转换效率的关键,目前微波发射装置的天线阵列定向辐射差,接收端整流装置中的二极管存在能量损失等问题都亟待解决。在LPT技术中同样存在能量转化效率低的问题,LPT系统中激光发射器的功率、接收端光伏阵列的光-电转换效率是当前制约LPT技术发展的最大障碍。对于大功率、远距离传送电能的微波或激光输电来说,传输效率是其必须要考虑的重要因素,但是目前由于受到设备、技术以及资金等各方面的限制,传输效率仍然很低。巨大的能量损耗及浪费无疑与传输电能的初衷背道而驰,因此设法提高大功率无线输电传输效率是很有前景的一个研究课题,其对于电力行业的发展以及改善目前全球面临的资源短缺问题都有十分重要的意义。