古代肺系疫病处方用药规律探析

2021-11-15张天宇吴振起任园园杨雯惠苏益麒

张天宇,吴振起,任园园,杨雯惠,苏益麒

1.辽宁中医药大学,辽宁 沈阳 110847;2.辽宁中医药大学附属医院,辽宁 沈阳 110032

疫病是外感疫疠邪气引起的一类急性烈性传染性疾病的总称,《素问·刺法论篇》有“五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似”。肺系疫病病位在肺系,以呼吸道为主要传播途径[1],常有发热、咳嗽,甚则出现斑疹、神昏、谵语等,发病迅速,传染性强。

中医治疗疫病历史悠久且疗效确切。《中国疫病史鉴》记载,我国从西汉至清末至少发生过300余次大型疫病,中医药可在有限的地域和时间内遏制疫情蔓延[2]。明清时期疫病流行,温疫学派的产生深化了中医对疫病的理论认识,丰富了疫病治法[3]。古代医家的治疫验案处方对现代肺系疫病的防治具有重要的借鉴价值。本研究采用数据挖掘方法,对古代医籍中治疗肺系疫病的处方进行统计分析,总结用药规律,为临床治疗肺系疫病提供思路和参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源

以“疫”“瘟疫”“疫疠”“疫病”“时气”为关键词,分别检索国家人口与健康科学数据共享平台(http://dbcenter.cintcm.com/)中国方剂数据库和中医药数据智能分析平台(http://www.tcmdata.net/index),筛选有关肺系疫病的古代处方。在中国方剂数据库中以上述关键词模糊检索全部字段,在中医药数据智能分析平台中以主治功效为主。上述2个数据库全面介绍了方剂信息,并提供了有关方剂药味组成统计信息,能全面反映中医古籍中处方的配伍特点。

1.2 纳入标准

①根据方剂来源判断为古代处方者,即成书时间为清代及清代以前;②在方剂主治或功效中,应明确提及至少1个检索关键词;③根据症状描述判断为肺系疫病者,即病位在肺与大肠及其经络循行处、鼻、咽喉、颜面、皮毛等;④保留可以同时治疗含肺系在内的多系统疫病的处方;⑤剂型不限,汤剂、丸剂、膏剂及散剂均可;⑥方剂同名但组成相差3味及以上者均纳入;⑦方剂同名且组成相差不足3味者,选药物组成较多者纳入。

1.3 排除标准

①单味中药或方剂组成不完整者;②外用方剂;③不同数据库的同一方剂仅取其一;④方剂药物组成相同、名称不同者仅取其一;⑤主要定位在脾胃系统(如“痢疾”)、肝胆系统(如“目黄、身黄”)、心系、肾系的数据;⑥症状描述不完善及以预防为主的数据,如“山岚瘴气,时行温疫”“避一切恶秽邪气”。

1.4 数据规范

由于原始数据中存在诸多药物同物异名或因产地不同而名称不一致、无法确定炮制方法的现象,故参照《中华人民共和国药典》(一部)[4]、《中华本草》[5]和《中药大辞典》[6]对处方药物名称和性味归经予以规范,如“云苓”规范为“茯苓”、“法半夏”规范为“半夏”、“当归尾”规范为“当归”,依据《中药学》[7]规范药物类别,并由另1名研究者核对数据。

1.5 数据分析

利用Excel2019建立肺系疫病处方数据库,字段包括方名、来源、主治病证等,进行用药频次及功效统计;应用古今医案云平台(http://www.yiankb.com/)对药物属性进行分析,包括药性、药味和归经;运用主成分分析法挖掘高频药物的特征值、贡献率和综合得分;采用聚类分析和Pearson相关性分析挖掘处方常用的药物组合;应用关联规则分析中的Apriori算法挖掘处方中的高频药物、药对之间的配伍关系。

2 结果

2.1 药物频次分析

2.1.1 使用频次

共纳入古代肺系疫病处方151首,用药234味,其中甘草与其他药物同时出现的频次过高,故不纳入统计。用药总频次共1 475次,其中桔梗(36.42%)、黄芩(29.80%)、连翘(28.48%)使用频率较高,频次≥24的16味药见表1。

2.1.2 功效类别

频次≥10的50味药物共使用1 029次,功效类别见表2。解表药使用频次最高,共319次(31.00%);清热药使用药物种类最多,为15味,共使用299次(29.06%);化痰止咳平喘药使用130次(12.63%);此外,还有化湿药、理气药、泻下药、补虚药等。可见,肺系疫病处方中解表药、清热药的使用较为集中。

表2 151首古代肺系疫病处方药物功效类别(频次≥10)

2.1.3 性味归经

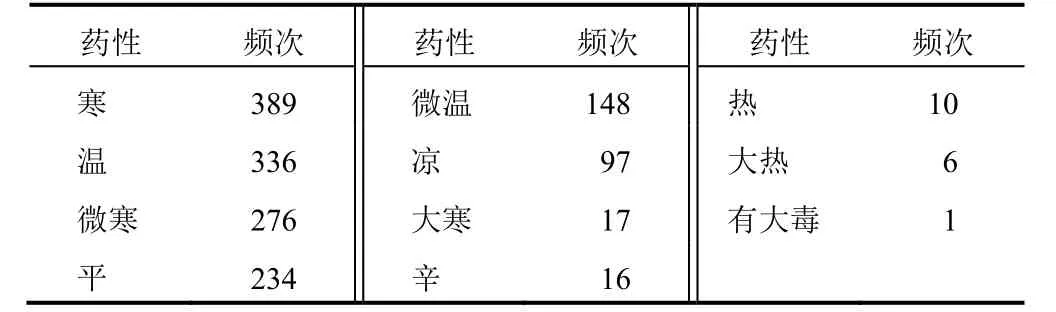

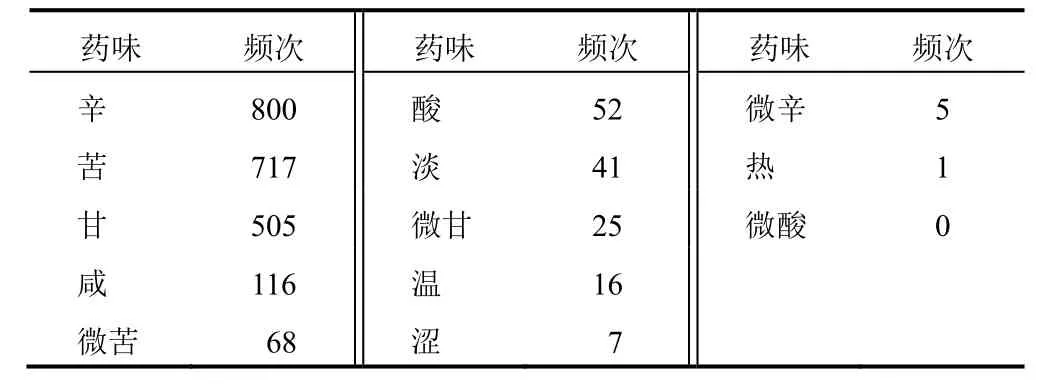

古代肺系疫病处方药物的药性以寒性最多,共使用389次;温性药物次之,共336次;微寒、平性药物分别使用276、234次;大寒、大热药物使用较少。见表3。处方药物的药味以辛味和苦味为主,分别为800、717次;其次是甘味药,使用505次;咸味药和酸味药使用较少。见表4。处方药物的归经以肺经为主,胃经次之,分别为845、620次,见表5。

表3 234味古代肺系疫病用药药性分布

表4 234味古代肺系疫病用药药味分布

表5 234味古代肺系疫病用药归经分布

2.2 主成分分析

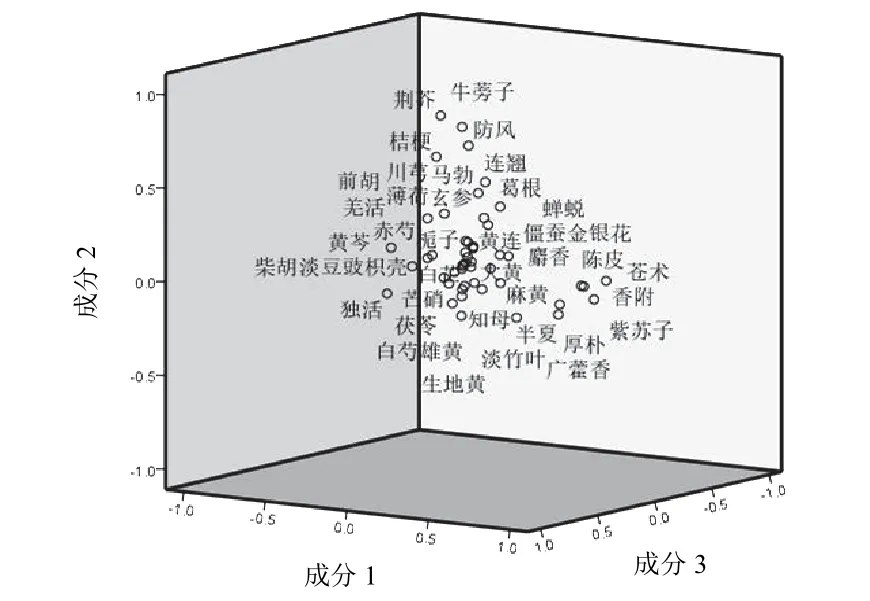

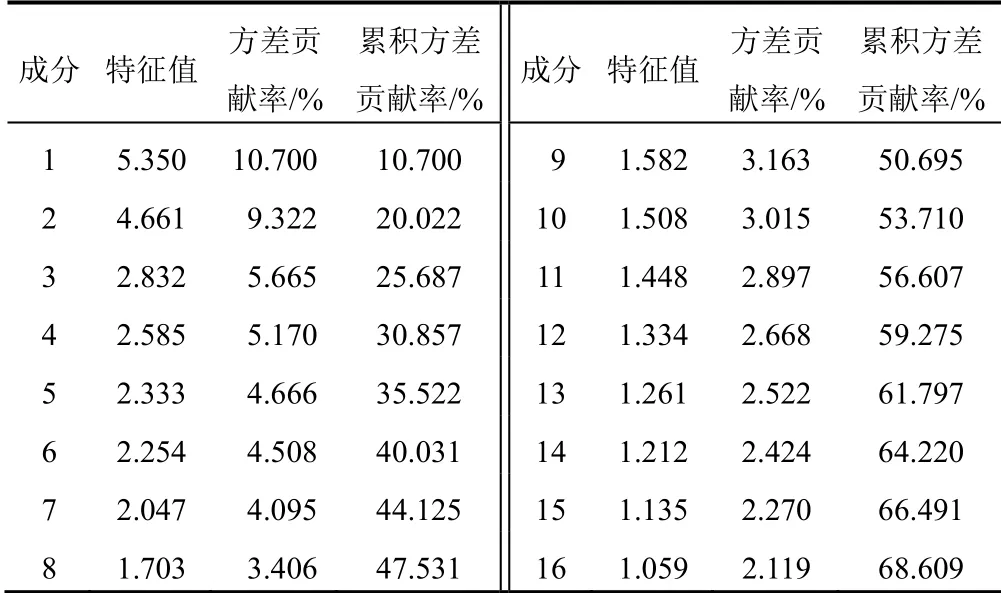

对使用频次≥10的50味药物进行主成分分析。KMO=0.588,表明各药物间有相关性,可用于主成分分析;Bartlett球形检验近似χ2=3 082.519,单侧P<0.001,表明各组成药物不独立,可进行因子分析。在主成分分析的特征值及贡献率分析中,根据特征值>1,共提取16个公因子,累积方差贡献率为68.609%,可以反映频数≥10的50味药物的指标信息,结果见表6。依据主成分中各指标系数,对主成分进行综合评分,结果显示,羌活、葛根、连翘、半夏、蝉蜕、前胡、淡竹叶、川芎、厚朴、玄参、栀子、防风、马勃、大黄、广藿香为其主要成分。主成分分析载荷图见图1。

图1 古代肺系疫病处方药物主成分分析载荷图

表6 古代肺系疫病处方药物主成分分析特征值及贡献率

2.3 相关性聚类分析

对处方药物进行聚类及相关性分析。聚类分析应用层次分析法中的组间平均法,区间采用Euclidean距离,相关性分析采用Pearson相关分析法,依据相关系数构建相关性聚类热图,结果见图2。在聚类分析模型中,将频次≥10的50味药聚为四类:第一类为防风、荆芥、桔梗、牛蒡子、薄荷、连翘;第二类为僵蚕、马勃、栀子、蝉蜕、淡豆豉、玄参、黄连、黄芩、石膏、知母、淡竹叶、金银花、水牛角、生地黄、牡丹皮;第三类为苍术、香附、半夏、广藿香、厚朴、陈皮、紫苏子、大黄、芒硝、雄黄、麝香、朱砂、川贝母、苦杏仁、当归、升麻、白芍、麻黄;第四类为白芷、川芎、葛根、赤芍、天花粉、茯苓、枳壳、柴胡、羌活、独活、前胡。在相关性分析中,相关系数≥0.5的药对有11对,分别为荆芥+防风(0.68)、川芎+白芷(0.63)、荆芥+牛蒡子(0.63)、雄黄+朱砂(0.57)、朱砂+麝香(0.54)、连翘+薄荷(0.54)、广藿香+半夏(0.53)、苍术+香附(0.53)、紫苏子+香附(0.51)、枳壳+茯苓(0.51)、半夏+茯苓(0.50)。相关系数≥0.3的药对有78对,呈弱相关性的药对有245对。

图2 古代肺系疫病处方药物相关性聚类标记热图

2.4 关联规则分析

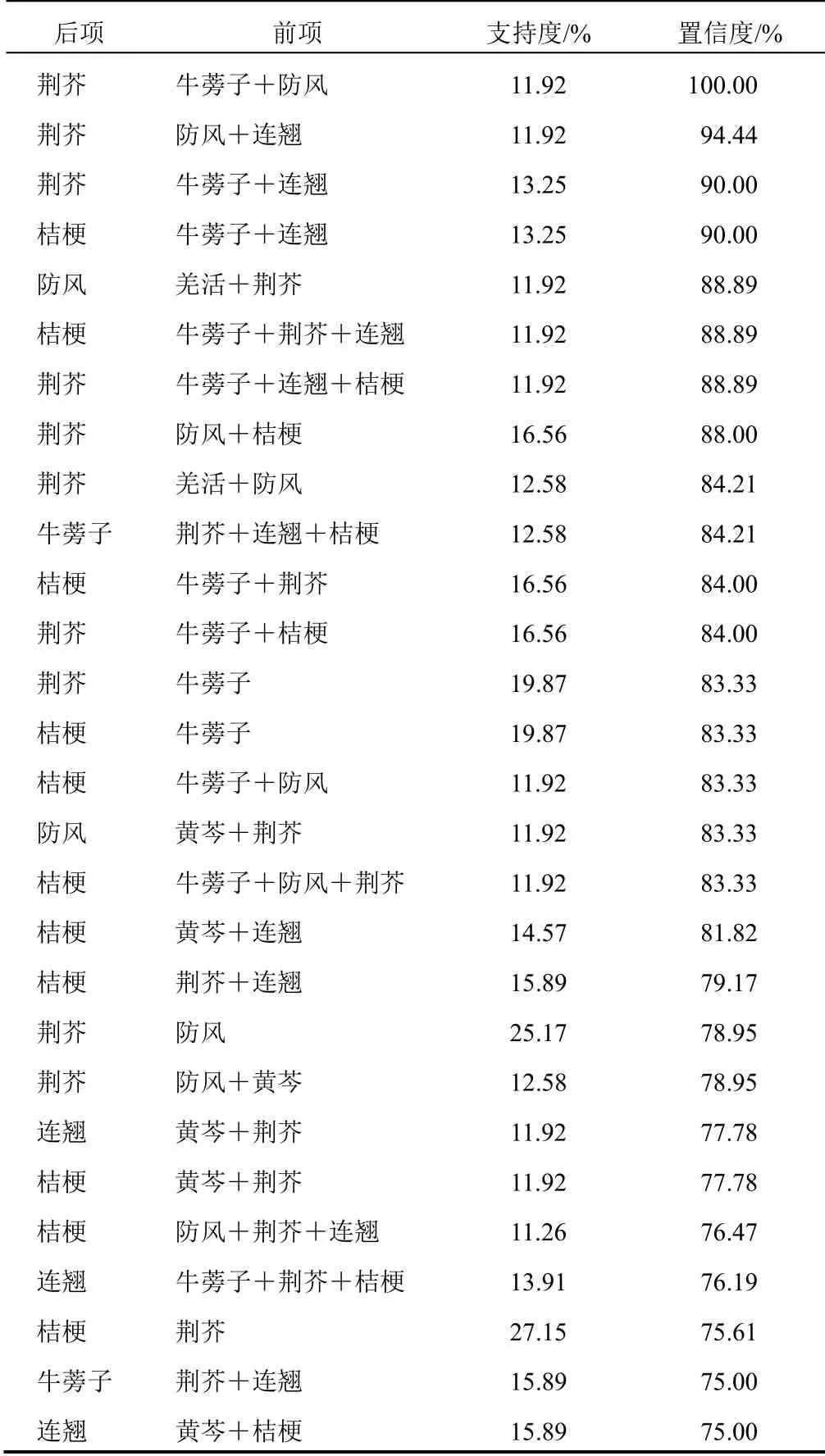

应用SPSS Modeler 18.0进行建模,对频次≥10的50味药运用Apriori算法进行关联规则分析,设置支持度为10%、置信度为75%、最大前项数为5,共得到28项药对和药组的关联规则,其提升度均大于1,结果见表7,药物关联网络见图3。其中,荆芥→牛蒡子+防风、荆芥→防风+连翘置信度最高,分别为100.00%、94.44%;桔梗→荆芥、荆芥→防风支持度最高,分别为27.15%、25.17%。

图3 古代肺系疫病处方药物关联网络(支持度>10%,置信度≥75%)

表7 古代肺系疫病处方药物关联规则分析(支持度>10%,置信度≥75%)

3 讨论

《黄帝内经》将疫病按五行分类,其中“金疫”即为肺系疫病,《素问·刺法论篇》有“避其毒气,天牝从来”,指出疫病以呼吸道为传播途径。《温疫论》描述“疫者,感天行之疠气也”,又有“非风、非寒、非暑、非湿,乃天地间别有一种杂气所感”的记载,可见疫病之病因为“疫戾之气”,而非寻常外邪。从广义来说,肺系疫病属于温病范畴,病性总体以温热为主,可以兼夹他邪,吴鞠通指出“凡病温者,始于上焦,在手太阴”,又因其外因致病,临床症状多见发热,故也属外感热病范畴[1]。《伤寒瘟疫条辨》有“盖温疫热郁自里达表,亦宜解散,但以辛凉为妙”,温病的核心病机为“火热内伏”,故治疗当以辛凉透邪为主。本研究通过中国方剂数据库和中医药数据智能分析平台检索并筛选出151首古代肺系疫病处方,其中桔梗、黄芩和连翘的应用频次最高。桔梗辛散苦泄,有宣降肺气、利咽排脓之功;黄芩苦寒清热、燥湿解毒,善清上焦之火;连翘性苦微寒,功能清热解毒、散结消肿,透达全身之热。

药物功效类别分析显示,古代医家治疗肺系疫病处方以解表药为主,此类药轻扬辛散,可发表透邪,其中既有荆芥、防风、羌活、麻黄等发散风寒药物,也有薄荷、牛蒡子、柴胡、葛根等以发散风热为主的药物,温可祛寒,凉可祛热,偏行肌表,促使表邪由汗而解,体现疫病治疗虽病性及温凉治法不同,但均以辛味宣散之品为要。《景岳全书·疫疠》总结治疫六要,宣散之法寓于诸要之中。其次为清热药,发热是肺系疫病最显著的特征,“疗热以寒药”,故用苦寒之清热药。且在有关抗病毒中药的药性与功效关联性研究中,清热治法在病毒性疾病的防治中占比最高[8]。再者是以桔梗、半夏、川贝母、苦杏仁等为代表的化痰止咳平喘药,功能苦燥化痰、辛宣肺气,兼味甘质润者则与肺脏之喜润恶燥特性相合。还有化湿药、理气药、泻下药、补虚药等,可见古代治疗肺系疫病用药多从发汗解表、清热解毒、止咳化痰、化湿运脾等角度出发。药物性味归经分析表明,药性以寒性为主,药味以辛味和苦味较多,归经以肺经为核心。数据挖掘结果显示,在寒性药中以清热为主要功效的药物频次最高,药理作用系统是呼吸系统[9]。由于热性肺系疫病以发热为主要症状,寒性肺系疫病在疾病发展阶段易化热,湿邪所致肺系疫病在疾病过程中也可郁而化热,故“热者寒之”,以辛散表,以苦泄热。肺为娇脏,不耐寒热,若外邪袭表,易犯肺而致病,故用药以入肺经药为主。

本研究应用主成分分析对高维数据进行降维处理,共提取了16个主成分,结果显示羌活、连翘、半夏、广藿香等为其主成分,与药物功效类别分析结果基本相符,即以解表药、清热药、化痰止咳平喘药、化湿药为主。通过聚类分析发现,第一类为防风、荆芥、桔梗、牛蒡子、薄荷、连翘,除防风外,恰与经典名方银翘散的组成相符,“辛凉甘苦”之银翘散功擅清热解毒、透表散邪,是治疗温病初起、风热袭表之要方[10]。现代研究表明,绿原酸、牛蒡子苷、连翘苷等成分可能是银翘散抗病毒作用的物质基础[11]。第二类包括马勃、栀子、黄芩、黄连、石膏、知母、金银花等,有清热燥湿、泻火解毒等功效。第三类为苍术、半夏、广藿香、厚朴、陈皮、川贝母、苦杏仁等,有芳香化湿、燥湿健脾、止咳化痰等功效。第四类为川芎、葛根、羌活、独活等,有活血行气、通经活络、祛风止痛等功效。相关性分析显示,荆芥+防风、川芎+白芷、荆芥+牛蒡子的相关系数最高。荆芥与防风均辛而微温,温而不燥,长于发表散风,《本草求真》有“用防风必兼荆芥者,以其能入肌肤宣散故耳”。网络药理学研究发现,荆芥-防风药对有防治冠状病毒肺炎的可能性[12]。川芎配伍白芷祛风止痛,可用于外感风寒之头身疼痛等[13]。荆芥与牛蒡子组合常见于银翘散方中,治疗温病初起,发热、咽喉肿痛等症[14]。关联规则分析得到28项关联规则,荆芥→牛蒡子+防风、荆芥→防风+连翘、荆芥→牛蒡子+连翘的置信度较高,桔梗→荆芥、荆芥→防风的支持度较高,可见荆芥与防风、桔梗、连翘、牛蒡子配伍在古代肺系疫病处方中应用较多。现代研究显示,荆芥挥发油可通过TLR/IFN信号通路发挥抗流感病毒的作用[15],荆芥的乙醇提取物能抑制多种促炎细胞因子产生[16];防风中的升麻苷解热、镇痛、抗炎作用较明显[17];桔梗水提物镇咳、祛痰疗效显著,桔梗总皂苷能有效改善肺部炎症[18-19];连翘苯乙醇苷类抑菌效果显著,抑菌谱广,且连翘对多种病毒有抑制作用[20-21];牛蒡苷元可显著减轻大鼠急性肺损伤,发挥抗炎作用[22]。

综上,古代肺系疫病治疗原则为解表清热,在此基础上配合应用化痰、止咳、平喘、化湿、理气等以增强疗效。本研究对古代肺系疫病处方进行数据挖掘,采用多种统计方法分析用药规律,所得结果与古代医家对肺系疫病的病因病机及治法用药的经验总结基本相符,可为临床诊疗提供参考。