卧龙国家级自然保护区食肉动物多样性及部分物种的食性分析

2021-11-14金森龙瞿春茂施小刚邹晓艳邵昕宁何廷美

金森龙 瞿春茂 施小刚 邹晓艳 刘 俊 邵昕宁 姚 蒙 何廷美 李 晟*

(1.四川卧龙国家级自然保护区管理局,汶川,623004;2.北京大学生命科学学院,北京,100871;3.北京大学生态研究中心,北京,100871)

全球范围内的生物多样性快速丧失导致人类面临着严重的生物多样性危机[1]。目前,地球上生物多样性丧失的速率是地质历史上物种丧失速率的100—1 000倍,地球被认为正在经历“第六次生物大灭绝”[2-3]。生物多样性的快速下降,将影响到人类赖以生存的自然环境中的生态过程和生态系统功能,并最终影响人类社会的可持续发展。

中国拥有丰富而独特的生物多样性,陆生物种的多样性水平和特有种数量位于世界前列。在全球34个陆地生物多样性热点地区中,有4个位于中国[4]。自20世纪50年代以来,中国建立起了以自然保护区网络为核心的生物多样性保护体系。截至2019年底,全国以自然保护区为主体的各级、各类保护地数量超过1.18万个,覆盖了全国陆域国土面积的18.0%[5]。然而,我国目前生物多样性监测能力还没有达到能够全面监测生物多样性变化和评价保护成效的要求,还停留在了解生物多样性物种成分,但不了解其结构、分布和动态变化的阶段。经过数十年的努力,中国高等植物、脊椎动物和菌物的物种名录基本清楚,但对这些物种都分布在哪里、状态和变化趋势如何的了解仍不全面[6]。建立标准化方法的监测平台,定期地收集生物多样性现状的数据,是动态更新生物多样性状况和评估保护成效的基础[7]。

卧龙自然保护区位于邛崃山系大熊猫栖息地的核心区域,面积2 000 km2,拥有完整的山地植被类型带谱与广大的海拔跨度,生物多样性极其丰富[5-8]。在保护区成立之后,经过多年的保护与管理,保护区内植被与野生动物种群状况良好。但由于缺乏对野生动物,尤其是对活动隐秘的食肉兽类(Carnivora)的深入调查与长期监测,保护区对区内食肉动物的物种丰富度、种群数量、空间分布均了解较少,严重限制了有针对性的保护策略的开发与制定。如何获得区内食肉兽类量化的、科学的本底数据,探明这些顶级捕食者的分布现状、群落结构和在生态系统中的功能地位,并建立标准化的长期监测平台,是保护区管理部门亟需解决的重要问题之一。

本研究通过有机整合红外相机调查技术、分子生物学技术,在四川省卧龙国家级自然保护区内,开展针对食肉兽类的本底调查与研究,与保护区已经建立的传统野生动物监测体系相结合,通过系统收集的食肉兽类及其猎物种类的一手野外数据,以量化的指标和模型分析来反映保护区内食肉兽类群落的物种组成、种群数量、对栖息地利用的时空动态、食物组成,为今后深入探究这些兽类物种的生态功能以及保护区的保护成效提供基础。

1 研究区域概况

研究区域位于四川卧龙国家级自然保护区(30°45′—31°25′N,102°52′—103°24′E)。野外调查区域包括保护区三江片区的西河,以及邓生片区的梯子沟与木江坪片区的五一棚、老鸦山。调查区域内海拔1 979—4 519 m,植被类型沿海拔从低到高依次分布有针阔混交林、针叶林、高山杜鹃、高山灌丛、高山草甸和高山流石滩。

2 研究方法

2.1 红外相机调查

于2018年3月—2019年1月,在卧龙保护区三江片区完成3轮红外相机野外布设(图1)。调查中共使用20台被动式红外相机(型号:易安卫士L710),在单个调查位点上设置红外相机1台。选择在可能有动物经过的兽径上设置相机,相机位置与预期动物出现位置的间距控制在1—3 m,最多不超过5 m。相机固定在树干或其他牢固的固着物上,距离地面50—100 cm。相机的朝向与兽径走向呈小于45°的夹角。相机前方1—2 m处设置针对食肉动物的气味引诱剂。在每个红外相机调查位点填写1份《红外相机监测野外记录表》[8-9]。同时,与卧龙保护区其他片区协调,在梯子沟、五一棚和老鸦山3个调查样区也开展了红外相机调查[9],共布设红外相机调查位点63个(图1)。

由内业人员对红外相机获得的照片进行判读,确定照片的内容,并鉴定其中的物种。在判读时,把照片内容归为7类:兽类、鸟类、家畜、工作人员、其他人员、空和其他。

2.2 粪便采样与DNA食性分析

在调查区域内,结合红外相机野外布设,采集食肉动物的新鲜粪便样品,用无水乙醇保存在25或50 mL离心管中,并填写《食肉动物粪便样品采集记录表》,包括采集地点经纬度、植被类型、粪便新鲜程度等信息[10]。样品运回实验室保存在-20℃专用冰箱,进行后续DNA分析,包括粪便产生者的物种鉴定与粪便内食物组分分析[10-11]。

在实验室中,从每份样品表面(携带有排粪动物脱落的肠道细胞)提取约100 mg的样品,使用标准的2CTAB/PCI方法从中提取DNA[12],之后参照陆琪等[10]与邵昕宁等[11]的技术方法与流程步骤,先利用16S-F/16S-R引物扩增线粒体DNA 16S rRNA基因片段,进行物种鉴定(即排出粪便的物种);然后,选用脊椎动物通用的12SV5-F/12SV5-R引物,对粪便中食物残渣内的线粒体DNA 12S rRNA V5片段进行扩增,然后基于高通量测序技术进行食性鉴定(即该食肉动物的食物中脊椎动物猎物的物种组成)。

在食性分析部分,由于条形码分辨率及数据库的局限,不是每条序列的识别都能达到物种水平,所以实验室引入分子可操纵分类阶元(molecular operational taxonomic unit,MOTU)的概念,对不同的猎物类群进行区分。

3 结果与分析

3.1 保护区食肉动物多样性

三江片区的3轮相机调查中共布设57个野外调查位点,海拔跨度3 409—4 519 m。由于部分相机出现丢失(2台)、损坏(1台)、故障或设置不当(8台次)等问题,有11个位点未采集到有效数据。因此,3轮调查获得的有效相机位点共计46个。调查位点分布于西河沟尾与梯子沟交界的山梁附近,主要为林线以上的高海拔生境(图1)。同时,在保护区的梯子沟、五一棚、老鸦山3个片区共布设红外相机监测位点63个,其中有效相机位点60个。以上合计,在卧龙保护区内共获得有效相机位点106个,总有效相机日为10 234 d,平均每个位点有效相机工作日为96.5 d。

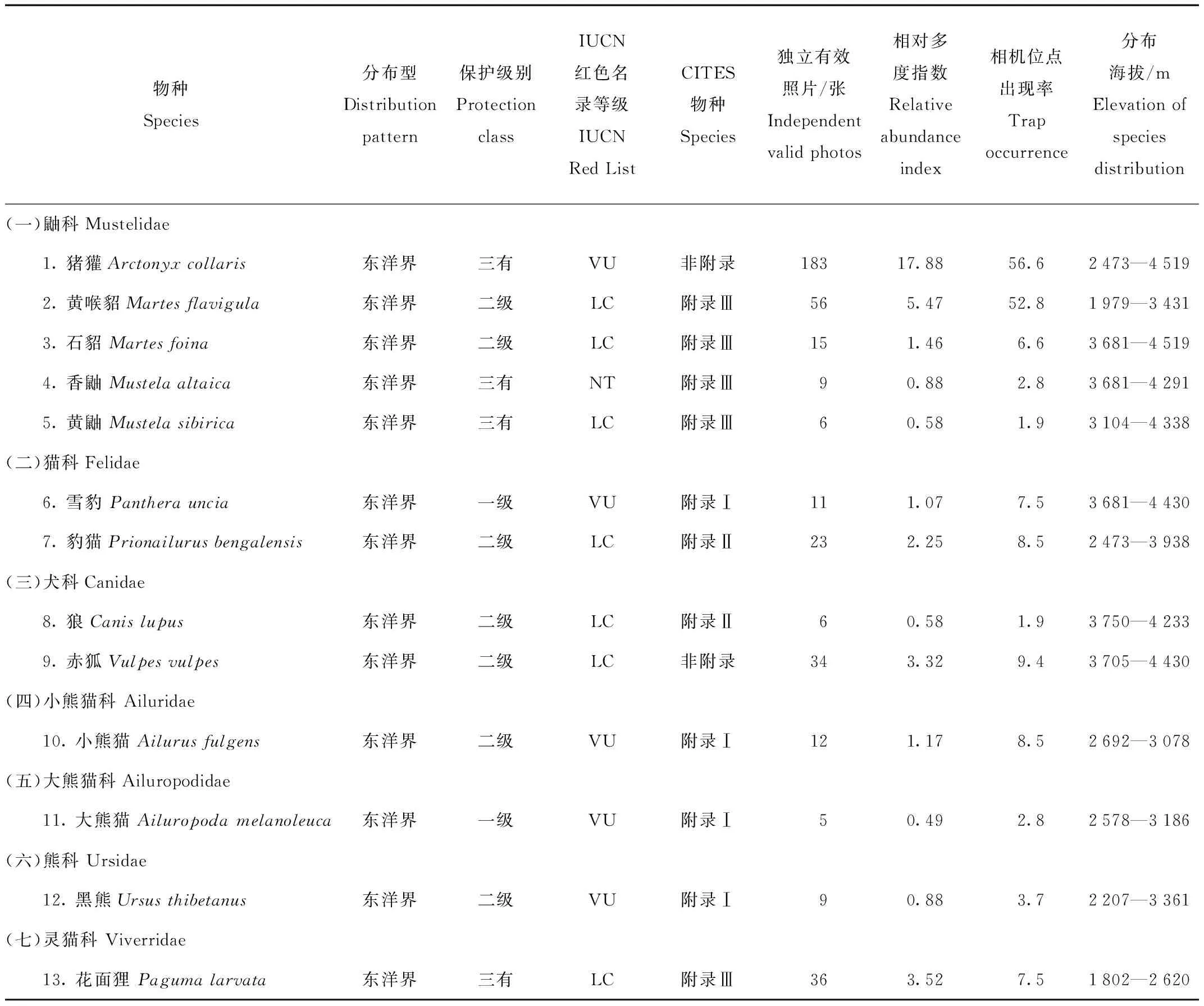

在106个有效相机位点上,共记录到分属7科的13种食肉目哺乳动物(表1)。其中,三江片区共拍摄到9种,其他片区共拍摄到12种。在这13种食肉类物种中,雪豹(Pantherauncia)与大熊猫(Ailuropodamelanoleuca)是国家一级重点保护野生动物,黄喉貂(Martesflavigula)、石貂(M.foina)、豹猫(Prionailurusbengalensis)、狼(Canislupus)、赤狐(Vulpesvulpes)、小熊猫(Ailurusfulgens)、黑熊(Ursusthibetanus)7个物种是国家二级重点保护野生动物。

表1 卧龙国家级保护区红外相机记录的食肉目物种名录Tab.1 The mammalian carnivore species recorded during the camera-trapping survey in Wolong National Nature Reserve

从表1海拔梯度的垂直分布来看,食肉动物中分布海拔跨度最大的物种为猪獾(Arctonyxcollaris),跨度可达2 046 m,其次为豹猫(跨度1 465 m)与黄喉貂(跨度1 452 m);分布海拔跨度最小的物种为小熊猫,跨度仅为386 m,其次为狼(跨度483 m)、大熊猫(跨度608 m)与香鼬(Mustelaaltaica,跨度610 m)。

从群落组成的角度来看,记录到的食肉动物可以大致分为高山食肉动物群落与中低山食肉动物群落。其中,高山食肉动物群落包括猪獾、石貂、香鼬、黄鼬(Mustelasibirica)、雪豹、豹猫、狼与赤狐8个物种,通常分布海拔在3 500—4 500 m;中低山食肉动物群落包括小熊猫、大熊猫、黑熊、花面狸(Pagumalarvata)、黄喉貂5个物种,通常分布海拔在2 000—3 500 m。海拔3 500 m为这2个动物群落的大致分界线。其原因可能是由于3 500 m也是卧龙地区森林林线的大致范围,以此为界,其上为亚高山草甸/草地生态系统,其下为森林生态系统;而高山与中低山的食肉动物群落,则分别适应于这2个生态系统中的栖息地环境。

3.2 粪便DNA

共采集到食肉动物粪便50份,经PCR扩增,其中34份可以被通用引物16S-F/16S-R成功扩增出清晰单一条带,能鉴定出样品来源物种,物种鉴定成功率为68%。在这34份成功扩增的样品中,共鉴定出4种食肉目动物,分别是猫科(Felidae)的雪豹(n=2)、豹猫(n=18),犬科(Canidae)的赤狐(n=13)和熊科(Ursidae)的黑熊(n=1)。

对样本量较大的18份豹猫和13份赤狐样品,用前述方法进行分子食性分析。最终,分别有18份豹猫和10份赤狐样品得到食性数据。结合保护区本底物种信息,对有效单一序列进一步整理获得11个MOTU。

赤狐的样品中共发现5个食物MOTU,主要来自鸡形目(Galliformes)、兔形目(Lagomorpha)和啮齿目(Rodentia),分别是高原松田鼠(Neodonirene)、高原兔(Lepusoiostolus)、血雉(Ithaginiscruentus)、高原鼠兔(Ochotonacurzoniae)和姬鼠属(Apodemus)的动物。各食性组分的出现频率相对均匀,没有优势性食物(图2)。

豹猫样品中共发现9个食物MOTU,分别属于兔形目、啮齿目、偶蹄目(Artiodactyla)、雀形目(Passeriformes)和鸡形目(Galliformes)。鼠兔类动物(粪便样品中出现频率为100%,样品食物组成中各MOTU出现的相对频率为44%)是豹猫最主要的食物(图3),除此之外,豹猫还经常会取食高原松田鼠(相对频率为22%)和岩羊(Pseudoisnayaur,粪便样品中出现频率为50%,相对频率为22%)。根据豹猫与这些猎物物种的体型大小来判断,鼠兔和高原松田鼠应主要来源于豹猫的直接捕食,而岩羊更可能是来自于食腐或捡拾雪豹等大型食肉动物捕食后剩余的猎物残骸。

4 建议

4.1 系统建立长期监测体系

目前,红外相机调查技术[13-14]与粪便DNA分析技术[14]是野生食肉类动物调查与监测的最有效方法。在卧龙保护区和周边其他保护区,这2项技术具有可行性与有效性[15-16],其中红外相机调查已经成为保护区日常监测的组成之一。因此,建议保护区在今后的科研监测规划中,应用这2项成熟有效的方法,有针对性地构建系统的食肉动物监测体系,开展对区内食肉动物的长期监测,以获取其分布、组成、多度、相互作用等方面的一手数据,来对区内食肉动物的长期动态变化、保护区管理成效等进行科学评估。

4.2 开展重点物种专项调查

本项调查及保护区长期监测的结果表明,卧龙保护区内以雪豹、狼为代表的大型食肉动物种群仍在生态系统中存在。这些大型食肉动物在卧龙保护区的生态系统中处于食物链顶端,为最高营养级的动物,通过捕食控制着食物链下游众多食草动物的种群数量和种群增长。如果这些大型食肉动物彻底消失,那么将在整个生态系统中产生影响深远的营养级联效应,导致食草动物种群的快速增长、随之而来的植被结构改变,以及食草动物种群的剧烈周期性波动,对生态系统的稳定性和原有的生态功能带来不利影响。因此,对于这些顶级食肉动物,在保护区今后的科研与管理规划中,建议应作为重点关注对象,有针对性地开展专项监测,以评估其当前的种群状态。

4.3 加强区内人为活动管理

在研究区域内记录到以放牧为主的大量人为活动和干扰因素,对区域内以雪豹为代表的高山食肉动物群落的生存和长期延续构成了严重威胁。雪豹在区域内的高山生态系统中处于食物链顶端。高山生态系统由于自然环境严苛、食物链相对简单,在面临外部威胁时可耐受度不高,极为脆弱。由于放牧区域与雪豹的生境在空间上高度重叠,大量散放家畜的存在,使得雪豹捕食家养动物的可能性较高,大大增加了人与雪豹冲突的风险。根据其他地区类似情况的研究与报道,放牧牧民为了预防性防止家畜被野生食肉动物捕杀,或是在家畜损失后进行报复,可能会采取直接猎杀、投毒等方式捕杀大型食肉动物,对这些野生食肉动物构成严重威胁,甚至可以在短时间内导致其区域性绝灭。此外,大量存在的散放家畜,由于其活动及采食强度极高,会对脆弱的高山草甸、草地、灌丛造成严重的甚至不可逆的影响,并与生态位相近的野生食肉动物竞争资源,对生态系统中的植被、环境与食草动物(雪豹的主要猎物)带来严重负面影响。家畜的活动也会极大地增加疫病在野生动物中传播的风险。区域内高强度的放牧活动,会给这个脆弱的生态系统带来严重的甚至不可逆的影响;除了对野生动物的负面影响之外,高密度家畜的啃食、踩踏还会带来地表植被破坏、水土流失等影响。本区域是下游广大地区,包括成都市及周边各区市的水源汇集区源头,高强度的家畜活动将会对下游水源利用带来潜在的公共卫生、水土流失方面的极高风险。因此,建议区域内各自然保护区与相关政府部门,加强对高山区域内非法人类活动的管理力度,以大大减轻这些干扰因素带来的负面影响与潜在风险。

致谢:感谢卧龙自然保护区三江保护站、木江坪保护站、邓生保护站工作人员在野外数据与样品采集中的鼎力协助。