学科生态网络中的资源获取与知识弥合:教育经济学的学科成长机理

2021-11-10柯忻瑜

【摘要】学科生态网络通过资源获取与知识弥合两种方式为教育经济学提供生长养分。基于资源获取的学科生态位调整及基于知识弥合的学科协同创新为教育经济学的学科发展提供新的逻辑。其中,智力资源的获取通过吸纳多学科研究者加盟,为教育经济学培养能够胜任交叉研究的生力军;理论资源的获取通过加强跨学科理论借鉴的规范性,确保教育经济学学科研究的科学性与严谨性;方法资源的获取通过强化教育学方法的实际应用,正视教育经济学学科研究的最终目的。而知识弥合分别以知识共享作为基础及知识创新作为保障来有效促进教育经济学在学科生态网络中与其他学科之间的协同创新。

【关键词】学科生态网络;资源获取;知识弥合;教育经济学

一、教育经济学的学科缘起与发展

(一)教育经济学的学科缘起:知识综合演化的产物

教育经济学是一门年轻的学科,脱胎于经济学,它的诞生得益于现代经济学研究的不断深入和研究手段的日益进步,其以经济学理论(如人力资本理论)为学科发展基础,是介于经济学、教育学、数学之间的边缘学科、交叉学科。教育经济学形成于上世纪60年代的西方,我国从西方和前苏联引进这一学科已有30余载。30多年来,教育经济学学科在我国得到了迅速的发展,在学术研究、教材建设和人才培养方面成果丰硕。其研究范围主要包括教育在经济和社会发展中的作用、教育投资的有效利用及其经济收益。研究内容主要包括教育的“生产性”、教育的经济效益、教育投资与国民生产总值、财政支出之间的比例关系等,教育经济学研究在推动我国教育政策及教育财政政策的发展与改进方面起着十分重要的作用。[1]

(二)教育经济学的学科发展:“知识鸿沟”弥合的过程

从研究内容上看,大多数教育经济学研究都立足于我国实际,选择了我国教育改革与发展过程中重要而紧迫的教育经济与教育财政问题。例如,80年代关于多元化教育融资和公共教育支出占GDP合理比例的研究,研究范围几乎涵盖了教育经济学的所有问题。[1]

教育经济学教研团队最初由处于起步阶段的师范院校教育学科的学者组成,而后越来越多的经济学家加入了这个团队。自此,研究成果不仅丰富了教育经济学的理论,拓宽了教育经济学的研究范围,而且多数研究成果被中央和地方政府在教育经济决策中所采纳,或者为政府、学校、企业甚至家庭的教育决策提供支持,产生了广泛的社会效益[2]。

然而,教育经济学发展至今仍存在诸多不足。首先,教育经济学的研究边界和对象比较模糊。不同的学者对教育经济学的研究对象有着不同的表述和看法;其次,教育经济学学科缺乏独立的范畴和相对严谨科学的逻辑体系,所使用的范畴多数是从经济学科和教育学科移植而来的;最后,教育经济学没有形成严格的逻辑体系,原因之一在于没有完整独立的理论基础。

二、学科生态网络:教育经济学的学科生长基质

(一)学科生态网络的两个维度:资源获取与知识弥合

学科生态网络即将生态学知识引入学科建设中从而形成的一种网络系统,在这个网络系统中,高校中的众多学科就类似于生存于大自然的人类,其发展需要遵循一定的生态观,不仅学科与学科之间有着竞合机制,同时单个学科的成长与整个学科系统有着密不可分的关系[4]。在这个关系网络中,学科可以通过获取其他学科的“营养”,包括学科资源当中的理论资源、方法资源、智力资源等来发展自身学科,也可以将自身学科所具有的特色资源共享给其他学科,以使得自身和其他学科获得长足发展。共享资源的学科主体们可以从资源的交汇处找到新的知识增长点,也可以通过资源的互通有无实现学科生态位的重新定义。

(二)教育经济学的学科生长基质

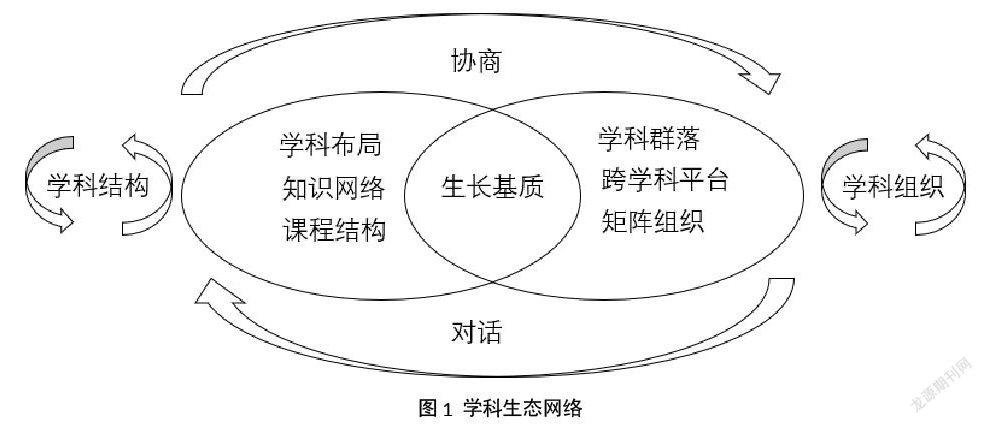

基于组织成长机制的学科生态网络具有一定的科学性。学科的成长如同生物体的新陈代谢,生物系统中的种群、群落、生态位、生态承载力等也隐喻着学科可以像生物群体一般协同共生[5]。学科生态网络中学科结构与学科组织之间通过隐喻的种群、生态位等概念进行协商、对话,基于知识类别的课程结构、知识网络等及基于组织结构的学科群落、跨学科平台等为学科生长提供充足养分,这就是教育经济学的生长基质,如图1所示。

鉴于上述分析,无论从学科个体的发展角度,还是从学科之间的协同共生关系来看,教育经济学的学科发展都需要放置在学科生态网络中进行,需要秉持着科学合理的学科生态发展观念。因此,在学科生态网络中,需要从资源获取知识弥合这两个维度来介入教育经济学学科的成长机理的研究进程。

三、教育经济学的学科成长逻辑

(一)在学科生态网络中进行生态位调整——基于资源获取

生态位(niche)是生态学中的概念,即物种在生物群落或生态系统中的地位和角色。它具有空间和功能的多重含义。这就是說,如果某一生物种群的生态位一旦确定,其就只能生活在确定环境条件的范围内,也只能利用特定的资源,甚至只能在适宜时间里在这一环境中出现。因此,生物个体为了发展想要获得更加多样化的资源就必须着手调整自己的生态位,而生态位的调整又基于资源的获取。[1]

教育经济学学科的成长有赖于各方资源的吸收与获取,生态位的调整是基于生物个体资源的重新获取,这些资源不仅包括以往的基础资源,同时也包括生态位重新调整所必须吸纳的新鲜资源。基于此,教育经济学在学科生态网络生存规则指导下可以做出如下调整:

1、智力资源的获取——吸纳多学科研究者加盟,培养能够胜任交叉研究的生力军

学科的繁荣发展得益于专业的研究团队,同时团队中的研究者从分散到整合再到专业化的过程也是学科不断发展的过程。在教育经济学初期的发展过程中,研究者大多是“半生不熟”的[6]。

面向未来,教育经济学学科研究不仅要加强学科学术队伍建设,同时还要加强本学科专业人才的培养,努力提高研究生招生培养质量[7]。一方面,要继续在教学过程中打开教育学、经济学、管理学、数学等学科的大门,以优化未来研究团队的多学科结构;另一方面,在培养过程中不仅要为学科打下坚实的理论基础,而且要强调多学科研究范式的整合,扎根于跨学科研究,培养能够胜任交叉研究的学生军队不断释放出更多的专业学科成长活力。[8]

2、理论资源的获取——加强跨学科理论借鉴的规范性,确保学科研究的科学性与严谨性

教育经济学相关理论与方法的应用必须严谨、规范,其有助于提高教育经济学实证研究质量的要求,这不仅体现出了研究者严谨的科学精神和学术态度,更是教育经济学研究成果和结论令人信服的前提和依据[9]。过去,许多具有单一学科背景的教育经济学研究者在运用跨学科的理论和方法时,会出现生搬硬套、捉襟见肘的现象,其研究结论难免受到质疑,并被打上“不专业”的标签。因此,今后的研究应加强跨学科理论和方法应用的规范化,注重理论应用的科学性和严谨性,充分发挥跨学科优势。

3、方法资源的获取——强化教育学方法的实际应用

除了基础理论研究外,教育经济学学科的方法应用对其发展也是十分重要的。所有学科研究都离不开方法的支撑[10]。教育经济学的研究对象是教育问题中与经济学方法具有适宜性的问题,这些问题中,有一部分是纯粹的经济问题,另一部分则是受到教育问题特殊性制约的经济问题。就教育经济学的研究目的而言,它固然有促进经济发展的一面,但主要的目的还是要充分利用一定的资源,实现教育发展的最优化。而这种最优化的终极目标需要教育学的参与,因此,教育学应加大对教育经济学理论研究的关注力度,以教育学的参与来实现教育经济学理论的完善。

(二)在学科生态网络中进行协同创新——基于知识弥合

教育经济学作为一门交叉学科,其理论基础及知识体系来源于各个本体学科,交叉学科的性质又决定了教育经济学是一门包容性非常强的学科,交叉学科的许多范畴都是将被交叉的学科范畴加以组合形成其自身的范畴,所以知识体系和基础内容也包含其中。在学科生态网络中,学科之间的知识弥合[11]创新是学科长足发展的又一大机制,对于教育经济学来说,它本身就具有了其他单一学科所不具有的包容性和兼并性,通过与不同学科的协同创新、加强学科之间的知识弥合,发展成自己独有的知识体系和学科逻辑体系是现在教育经济学学科发展所必须重视的事情。

1、弥合基础——知识共享

在学科生态网络中,知识共享是进行知识弥合的基础。共享,是具有良性互动的一种分享机制,即互相分享。它是一种客观的、科学的配置机制,同时其内部也存在一种科学关联机制,没有主动者和被动者,资源动态流动,任何一方都可以同时成为分享者和接收者。在学科生态网络中,共享机制的应用表现为学科群的建设,这个学科群必须秉持着一定的生态平衡观,遵循一定的客观发展规律,表现为群落当中各学科之间的适应和共生以及群落和外部环境的适应。

教育经济学学科本身可以被当作一个小的学科群落,教育学、经济学之间实现知识的互通有无,同时教育学与经济学又可以独自与其他人文学科甚至自然科学进行交流,所产出的丰富成果又可以供教育经济学享用,这个过程中教育经济学作为交叉学科的优势与特性要展现出来,这种共享不能只停留在知识共享的表层,共享的前提是学科作为一个个体具有足够的“资本”去与其他学科之间进行“知识的交流”,因而,教育经济学在进行知识共享的过程中应该时刻明确自身应该建立起区别于其他学科的科学知识体系,那么这种知识体系的建立又有赖于知识获得以后的创新。

2、弥合保障——知识创新

交叉学科知识弥合的第一步是进行知识的共享,在生态系统中,若个体的成长依附于某一个种群或群落之时,个体也需要向相应的种群和群落贡献出自己的力量,因此,在学科生态网络中,学科的成长绝对不是单向的依附于某一个或两个学科,作为独立学科自身必须拥有具有区别性的学科体系,这就需要进行知识的创新。

在教育经济学学科发展过程中,即要从“借有”变成“自有”,在“借”的基础上,根据学科自身发展的特性以及社会发展的需求来进行合理定位,进行知识的重新整合,开展学科性质的“再讨论”,在交叉融合中找到本学科新的知识增长点,实现知识创新并重新调整学科生态位的方向[12]。长期以来,我国教育经济学交叉学科的“多方位优势”并没有充分体现,更多的像是在教育学的学科边缘增添上了一缕经济学的色彩。由此陷入了用单学科体制“旧瓶”装交叉学科“新酒”的局面。这种现象不仅造成学科归属的混乱,而且导致了教育经济学学科专业的边缘化。教育经济学既不在教育学主流,也不在经济学主流,更不在管理学主流,那么在学科生态网络中,教育经济学具体归属于哪一个群落更是无从定位,在此基础上进一步影响了教育经济学学科的“资源共享”。

因此,在学科生态网络中知识共享与知识创新是一个闭路交流圈,二者相互影响共同对知识的弥合产生重要的作用。所以,教育经济学学科的发展在知识弥合部分应该充分的做好在生态网络中的知识共享以及共享以后的知识创新,在此基础上次寻求更加准确的生态位,通过生态位的合理定位,能够进一步促进教育经济学学科形成相对独立,并且具有区别性和科学性的逻辑体系。

参考文献:

[1]王善迈.加强教育经济学学科建设[J].教育与经济,2004(3):1-2

[2]武建鑫.学科生态系统:从理论到方法的可能[J].中国高教研究,2020(2):16-22

[3]武建鑫.学科生态系统:论世界一流学科的生长基质——基于组织生态學的理论建构[J].理论探讨,2018(2):7-14

[4]夏茂林,彭张力.论教育经济学的学科内涵及其研究特质[J].教育经济评论,2017(5):83-92

[5]李桂荣,苏 泽.我国教育经济学研究的演进历程、逻辑及未来展望[J].高等教育管理,2019(5):19-25

[6]范先佐,郭清扬.中国教育经济学研究:成就、问题及趋势[J].中国教育科学,2014(1):49-65

[7]高艳琼,曲绍卫.当前中国教育经济学研究特征与趋势——基于2007—2011年学术成果之检索分析[J].科技管理研究,2013(20):245-250

[8]崔玉平.中国教育经济学学科发展的特点[J].教育与经济,2014(2):3-8

[9]范先佐.理论和方法:教育经济学学科建设的关[J].教育经济评论,2018(1):13-17.

[10]武建鑫. 学科生态系统:核心主张、演化路径与制度保障 ——兼论世界一流学科的生成机理[J].高校教育管理,2017(5):23-29

[11]凌健,王晓蓬. 生态学视野下的大学学科组织成长[J].浙江学刊,2008(1):7-14

[12]闵维方.中国教育经济学的研究成就与面临的发展任务[J].教育经济评论,2020(2):25-30

作者简介:柯忻瑜 1995-陕西安康人,武汉理工大学法学与人文社会学院硕士在读