从大规划到小规划:社区营造新范式

——以北京市海淀区西北旺镇屯佃村人居环境改造为例

2021-11-09佘高红马梓涵

佘高红,马梓涵

(北京交通大学建筑与艺术学院,北京 100044)

0 引言

2011年,我国城市化水平首次突破50%,标志着我国城市化发展进入后半段,城市化的动力、目标和内容相应发生转变。党的“十九大”报告明确指出,要把人民对于“美好生活”的追求放在新时代社会主义建设的核心位置,要求“加强社区治理体系建设”和“形成共建共享共治的社会治理格局”[1]。作为人们日常生活组织和城市空间规划的基本单元,社区是存量提升时期不可或缺的基础平台和中坚力量,其良性发展的重要性日趋提高。社区营造活动成为当前城市内涵式发展的必要手段,这对传统城市规划范式提出了新的挑战。

1 当前城市规划的转型

经30余年持续飞速的城镇建设,我国大中小城市实现了前所未有的扩张。随着城市化进入后半程,城市的投入效率不断下降,大拆大建式的城市开发进入尾声。我国正缓慢步入以城市内部功能单元改造升级为主要形式,以全面提升城市经济、文化、社会和生态服务水平为目标的小规划时代[2]。城市规划面临着一系列转型。

1.1 规划作用发生改变

在计划经济时代,城市规划作为落实国民经济计划的技术工具,主要服务于工业化需要。其主要内容体现在重大生产项目的选址与布局上。规划的形式以工程图纸为主,因长期坚持“先生产后生活”的方针,使当时城市普遍面临生产与生活失调的问题。

改革开放后,随着社会主义市场经济的建立,城市建设的动力突然加速,城市建设的主体日趋多样。尤其是20世纪90年代住房制度的改革和土地市场化改革的出台,极大地释放了城市建设的活力。加入WTO进一步使我国的城市发展融入全球经济体系,城市一方面成为国际资本逐利的舞台,另一方面也成为地方追逐、迎合市场投资的竞争利器。在全球竞争的环境下,经营城市理念成为各地政府普遍的选择。此时的城市规划主要作为地方增长的工具,服务于城市经营的需要,强调战略选择、空间高效利用和城市形象塑造,提升城市竞争力为基本目标。

当前,全球化正进入全新的阶段。英国脱欧,中美2个大国之间的角逐,加上新冠肺炎疫情,标志着全球化无法以过去的形式继续下去,给我国的城市发展带来不确定性。其不确定性与前期城市粗放型增长的遗留问题(如环境问题、社会极化问题、过度投资问题、债务危机问题等)叠加,给我国的城市发展带来空前的挑战,倒逼城市转变发展模式:一方面要补社会、环境方面的短板;另一方面经济需提质增效,其对城市规划提出了全新的求:城市规划必须从增长的工具转变为城市综合治理的工具。

1.2 规划内容发生改变

随着规划角色转变,其内容也随之改变。在宏观尺度上,规划的叙事重点发生转移,从原来的要做什么转向要守住哪些底线。在微观尺度上,规划的技术内容从土地利用与基础设施布局转变为微基建、软基建布局及经营性活动策划。在服务方式上,规划师的服务周期从过去的项目周期向全程陪伴延伸。规划师从技术人员转变为社会行动者。2018年,北京、上海等地陆续推出社区责任规划师制度,正是新时期规划角色、内容和形式转变的体现。

下面以北京市海淀区西北旺镇屯佃村为例,探索小规划的具体内涵与形式,总结其主要特点,为当前我国规划的范式转型提供借鉴。

2 西北旺镇屯佃村情况简介

2.1 社区基本概况

西北旺镇位于北京市海淀区西北部,面积65.3km2。屯佃村位于西北旺镇最西端,位于四镇交界处,村域总面积4.14km2。距镇政府4km,距海淀核心区12km。根据《北京城市总体规划(2016年—2035年)》的要求,北京城乡接合部的乡村发展必须满足非首都功能疏解、生态保护、用地减量的基本目标。屯佃村紧邻海淀重要发展区,属山前风貌控制区。根据规划,村庄的形态和功能不再适应发展要求,已被列入未来搬迁计划。

本次营造规划范围主要以屯佃村的村域行政边界范围为准,致力于解决村庄突出问题,满足居民基本生活需要,实现社区“自主、整洁、有序、安全”的规划目标。

2.2 社区现存营造难点

2.2.1 居民构成复杂,邻里关系淡漠

屯佃村共有本地村民1 289户,共2 552人,其中常住外地人口约4 000人,以青壮年为主,职业集中在周边服务业和务工务农。人口老龄化严重,村民普遍文化素质偏低,生产方式单一落后。本地居民在日常生活中少有互动,对社区缺乏认同感和归属感,对社区事件的关注和参与积极性较低。

2.2.2 用地集中,内部闲置用地不足

屯佃村作为北京区位极其便利的城中村,外来务工人员多在此地租赁房屋以便通勤,当地也形成了村民将自有房屋向外租赁以获得经济来源的模式。但因建成年代久远,村民以聚居模式建立社区,使内部可供腾退及改造的用地较少,停车空间及活动空间短缺,无序停放的私家车、大型通勤车及电动车争夺公共空间,带来极大的安全隐患。

2.2.3 绿化面积少,生活空间品质低下

村内过多的道路和广场硬化面积,导致社区缺少绿化面积且养护不佳,路旁绿化多为村民自发种植的绿化箱,较零散且分布不均。社区中居民的空间分布不合理、社区人口流动性大、不同群体间生活习惯差异、不文明的种植和养犬方式、较落后的社区管理制度等极大降低了社区居民的生活品质。

3 以社区营造的角度破解非保留村社区治理问题

在前期的调查走访中,对当地居民和社区管理组织普遍反映的问题进行深入了解,并在后期进行规划层面的集中改造。但因社区改造可投入的经费有限,以及该社区可能在短时间内进行部分拆迁的实际情况,全面整体改造显然不现实。基于居民和管理部门对改善该社区的生活环境有着迫切愿望,在改造点的选择、改造方案的确定和改造后的维护机制建立等过程中,需激发社区居民的兴趣,动员社区居民参与其中,培养居民社区公共精神和社区共同体的意识,进而实现真正意义上的社区重造。

3.1 多元合作的建设主体

该社区在社区营造的过程中,由当地政府邀请高校设计团队进行改造行动,团队借由自身专业知识和对该地的实际调研情况,结合当地政府的各项要求提出改造方案。方案经过多方协商,在社区管理部门和居民同意后进行落地建设。在对屯佃村的实际情况整体分析后,采用“一带两翼多节点”的改造方式进行节点示范,以纵向屯佃路为轴进行“社区活力”打造,以屯佃西路为轴进行“社区参与”的主题打造,并以村庄横向道路为横向纽带连接2条纵轴,形成“一带两翼”社区活力更新发展结构。对现有存量设施进行整合,形成7大节点,以解决停车问题、改善居民出行、满足绿化建设及提供公共活动空间。7个节点互相支撑,通过彼此间的沟通交流提升社区空间质量。

3.2 公共交往空间和文化传承空间的营造

公共交往空间的营造是激发社区活力必不可少的一环,在屯佃村的改造项目中,屯佃西路的绿化带形状规整、面积较大,沿东北方向有蒲柳人家度假区,拥有较好的空间和市场条件。在前期走访调研时,本地居民有较强烈的种植需求,但是因空间限制和社区环境管理的冲突无法合理实现。通过把现有步道改造成可参与式的社区绿化带景观,其中融入了绿化、休憩、集市、停车等功能,通过“绿化—种菜—买菜”结合的模式,既满足居民对于经济来源和绿化的需求,同时让居民在参与的过程中提高对社区的归属感。

在整合腾退出的空地中根据居民的实际需求,在临近幼儿园和村庄干道的居住区设置了童星广场和社区公园2个节点,结合附近的道路和立面改造共同组成了社区公共交往的物质基础。因屯佃村内有传统的评剧文化环境,为挖掘和展示社区文化,选取部分节点制作评剧主题墙绘。以评剧艺术家和当地爱好者自身为原型,号召居民参与到墙绘的设计和制作中,激发民众对当地特色文化的热情和传承。在改造过程中就经费支出、空间腾退、后期维护等部分邀请居民参与讨论,为社区居民提供便利的交流交往平台。因与自身利益以及日常生活紧密结合,居民对场所建成后的维护自觉性也很高,从而实现“物”为主导到“人”为主导的社区营造。

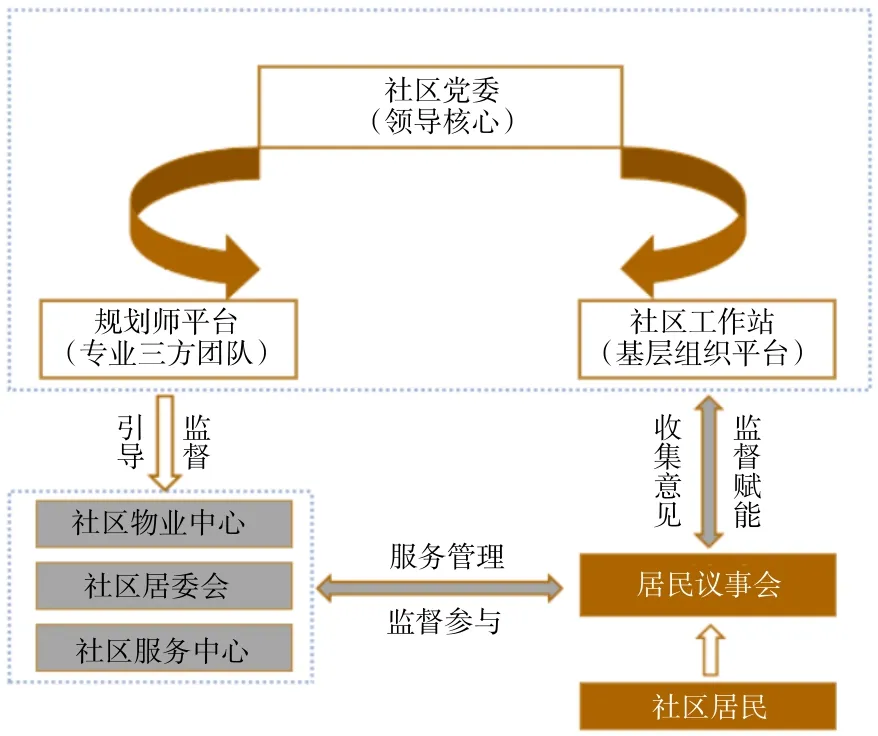

3.3 社区治理模式更新

在前期与社区管理者的沟通过程中,当地的治理模式较老旧,政府的建设需和居民的实际需求有明显的脱节,社区管理者“自说自话”的领导模式导致居民无法参与到社区建设中来。高校团队在改造过程中对各方利益主体的诉求上传下达,最终达成意见统一,通过营造过程参与到后续成果的使用、监督、维护,实现居民在社区治理的过程中由“形式参与”到“实际参与”的本质转变。让居民在社区营造的过程中,在各环节真正地参与进来,由多方利益主体对社区赋能(见图1),拉近社区组织与社区居民的心理距离,使“让我们说”变成“我们要说”,激发居民提高对社区“大事”的关注度和参与度,将整个社区建设为利益和精神的共同体。

图1 社区治理模式更新

4 社区规划发展新范式

4.1 从“大项目”到“小行动”

基于我国目前存量提升的整体背景,大拆大建的整治方式已不再适用。现代都市再生在不新增建设容量的基础上,强调细致而微小的介入措施。由“大”到“小”的社区营造行动应着眼于社区的局部改造和功能置换,杜绝大规模建设,学会由“建设”到“更新”的社区公共空间再造。

粗略化到精细化的社区建设转变,主要体现在社区存量资源的挖掘能力和空间设施的更新能力。在屯佃村旧改项目中,将原有的废弃绿地进行整合,改造为社区内集中停车场;将零散的建筑门前用地改造为地域性文化空间;将社区边缘绿化带和无组织道路重新整合,形成集种植、通行、交往、绿化、买卖为一体的复合空间;将原本单一的建筑立面化整为零,改造为具有地方特色的宣传空间。在社区内分节点打造多功能社区空间,是节约成本、发掘资源潜力的有效营造方式。

4.2 从“改变物”到“改变人”

我国现行的城市规划及社区规划政策大多以政府相关的规划部门主导负责,规划的具体落实部分则依赖于政府管理下的设计研究院及相关企业,部分企业因自身的利益追求和宏观调控要求,缺乏实地勘探和长期调研,无法充分立足于居民的实际需求完成前期规划任务。规划后期缺乏对空间、物品及制度的维护与修缮,使得很多工作内容无以为继,无法实现社区的全面可持续发展。

在存量规划的新时代背景下,城市规划的主导部门及工作者必须转变现有价值观和方式方法,完成从依赖政策和高端技术设计的自上而下的规划方式,逐渐到自下而上培养居民对社区归属感、认同感、参与感的转变。无论是社区公园的营造,还是文化传承空间和新型买卖市场的营造,均给社区居民的交流交往提供了平台,打破居民与社区空间的“次元壁”,居民在社区中参与度、归属感、交往频次的提高,是社区营造体系的重要价值所在。

4.3 从“创造性”到“激发性”

“激发性”公民的自我意识是创造性意识的转化,应在社区内建立广义的社区营造机制,以政企—政校合作为建设核心,在当地政府的政策指导,企业或高校专业团队的统筹规划下,结合民众的广泛需求和群众智慧,针对各地区的实际情况,形成多方参与、共同治理的社区治理模式。考虑到日趋多元化的社区规划主体,在引导过程中应摒弃“自说自话”的社区管理模式,广泛普及社区营造知识,培养居民的社区意识,呼吁社区居民参与到社区的治理和营造中来,强化公众参与,发掘社区人才,增强居民赋能,从而实现以民众为主的自发性社区营造。

在现代社区“自主化”的转变过程中,自我意识发展受制于现代都市“快节奏”和“高流动性”等特点,人们易对所处生活空间产生陌生感,难以对其拥有认同感和归属感。在社区建设中,应让社区空间不继续只作为“物质”存在,而是通过事件的产生,体现个体的独立性和自主选择,使空间可持续赋予居民幸福感。日常生活空间的构建应由突出政府、企业创造性,转为注重居民的参与度,让居民和生活空间互动协调,形成有机的共同体,是公民自我生活方式构建的新路径。

5 结语

当谈到“事物”概念时,通常把它等同于“物”。实际上,事物作为 1 个复合词,它包括“事”(events)和“物”(objects)两部分。就其世界构成意义而言,“事”比“物”更重要。因为一切物由事件产生,一切物的运动皆是由事件推动。“物”往往只是事件的结果与表征。作为规划师,应从作为物质的城市,走向作为事件的城市,达到作为事物的城市。本文旨在根据实践和理论的经验总结,为社区营造的本土性发展提供理论补充。