广州市中心城区人为热排放景观格局的时空变化

2021-11-09孙彩歌张永东樊风雷

彭 婷, 孙彩歌*, 张永东, 樊风雷,2

(1. 华南师范大学地理科学学院, 广州 510631; 2. 西藏大学高原地表遥感监测联合实验室, 拉萨 850000)

城市中的人为热排放是由于人类生产活动过程中对能量的不充分利用,所产生释放到周边环境中的废热[1-2]. 人为热排放使城市成为一个巨大的发热体,加剧了城市与其周边环境的温度差,是引起城市热岛效应加剧的重要因素[3-4],进而影响城市区域气候、大气环境等[5]. 研究人为热排放能够更好理解城市的排热状况,对于缓减和控制城市生态环境问题具有重要的理论和实际意义.

学者们对人为热排放进行定量研究,其研究方法主要有:能源消耗清单法[6]、建筑模型模拟法[7]、地表能量平衡法[8]. 其中,地表能量平衡法是基于热力学第一定律,运用遥感数据和气象数据,反演出地表净辐射、土壤热通量、潜热通量和显热通量等分量对地表能量的贡献度,进而估算人为热排放分量[9]. 通过该方法获取的地表人为热数据具有较高的时空分辨率,且覆盖范围广泛,便于研究时空变化特征.

许多学者基于ASTER、Landsat和HJ-1B等影像,使用地表能量平衡法对城市人为热排放进行了大量的研究. 如:对厦门岛、西咸地区、杭州市等地研究发现,不透水面地表覆盖度、土地利用类型和经济发展程度可以影响人为热的空间分布[10-12];人为热排放的排放量强度与建筑物的密度、高度和下垫面的材料有关,高密度、导热率大的区域的人为热更大[13-15];对北京的研究发现人为热排放与地表温度呈正相关关系,并且夏季人为热排放对地表温度的影响更大[16]. 基于自上而下的能源消耗清单法研究发现,我国各大城市中心城区人为热排放值在60~190 W/m2之间,工业区一般可以观察到最高排放值,是人为热排放的主要贡献者[17-18]. 目前对人为热排放的研究主要聚焦于其影响因素、时空分布特征和强度估算研究等方面,缺乏长时间序列的人为热时空格局变化分析. 而人为热排放空间格局的变化是人类活动、下垫面变化和经济发展等多种因素共同作用的结果,从景观格局的角度探究时空变化特征可以揭示人为热景观演变的规律,对探寻人类活动与城市热环境之间的关系具有重要的意义[19].

广州市作为华南地区的核心城市,快速的经济增长极大地促进了城市化进程的加速发展;伴随着城市人口大量增加,人类活动增强对城市人为热排放的空间格局产生巨大的影响,如热岛效应、环境污染和生态破坏等问题[20-22],严重阻碍了城市的可持续发展. 本研究以广州市中心城区为例,基于Landsat时间序列影像数据,分析2004—2020年城市人为热排放的时空分布及演变特征,探究城市人为热环境演变规律及机制,以期为定量评估人为热排放对城市生态环境的影响提供参考,为城市景观规划和城市可持续发展提供依据.

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

广州市是广东省省会城市,位于广东省的中南部、珠江三角洲的北缘. 广州市的地势为东北高、西南低,东北部以山地为主,中部主要是中低山和丘陵,南部以平原为主,平均海拔为43.4 m. 广州市为亚热带海洋性季风气候,全年水热同期,雨量充沛,夏季长、霜期短,年平均气温为21 ℃左右,1月份的平均气温最低,7月份的平均气温最高. 本文选取广州市中心城区(113°08′00″E~113°36′00″E,23°03′00″N~23°25′00″N)为研究区域,包括白云、荔湾、越秀、海珠、天河、黄埔区(图1).

1.2 数据来源和预处理

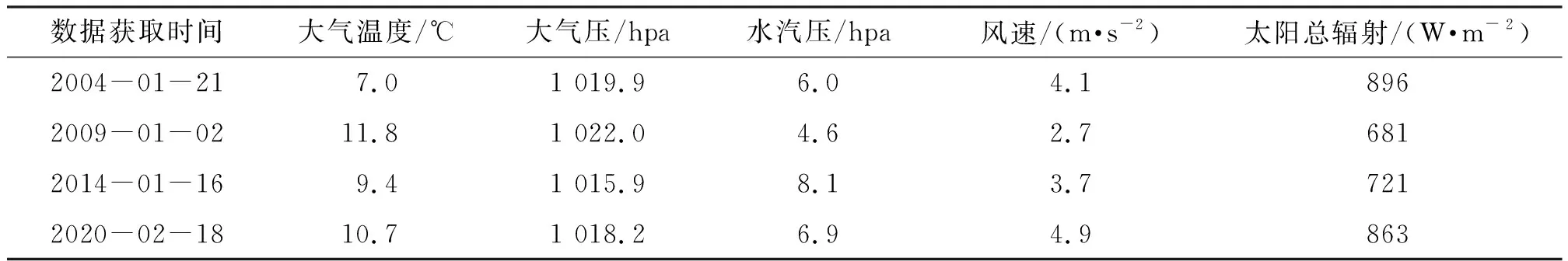

本研究采用的数据包括遥感影像数据和气象数据. 其中,遥感影像数据来源于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台(http:∥www.gscloud.cn),包括研究区的Landsat5 TM影像和Landsat8 OLI/TIRS影像数据,其轨道号为122/44,空间分辨率为30 m;影像的具体获取时间分别为2004-01-21(TM)、2009-01-02(TM)、2014-01-16(OLI/TIRS)和2020-02-18(OLI/TIRS),研究区内晴朗无云,成像质量较好. 对4个时相的遥感影像数据分别进行了辐射定标、大气校正和图像裁剪等预处理,通过土地利用分类将研究区分为建设用地、林地、耕地、草地、水体和裸地6种土地利用类型. 气象数据来源于中国气象数据网(http:∥data.cma.cn/site/index.html),包括水汽压、气温、大气压、风速和太阳总辐射等同期气象数据,所选站点为广州站,其区站号为59278,时间分辨率为日值,数据均经过严格的质量控制和检查,质量良好. 详细数据如表1所示.

表1 广州站同期气象数据Table 1 The meteorological data of Guangzhou

1.3 研究方法

1.3.1 基于地表能量平衡方程的人为热排放估算 地表能量平衡方程[23]为:

Rn+A=G+H+LE,

(1)

其中,Rn为地表净辐射通量,A为人为热,G为土壤热通量,H为感热通量,LE为潜热通量,单位均为W/m2.

由方程(1)可得人为热排放的计算公式为:

A=G+H+LE-Rn.

(2)

方程(1)中各分量详细表述如下:

(1)地表净辐射通量Rn:是到达陆地表面的太阳短波辐射和太阳长波辐射的总和,是地球表面经地表反射后实际接收到的太阳辐射净能量;由地表反照率、比辐射率和地表温度等参数决定. 其计算公式为[24]:

(3)

其中:Rs为太阳辐射总量(W/m2);α为地表反照率;ε为地表比辐射率;εa为大气透过率;σ为斯蒂芬-波尔茨曼常数(5.67×10-8W·K4/m2);Ta为大气温度(K);Ts为地表温度(K),可采用辐射传输方程法进行估算.

(2)土壤热通量G:表征土壤表层和深层的热交换能量. 准确估算土壤热通量,需要了解地表材料的导热系数以及垂直温度分布[13]. 土壤热通量与地表净辐射存在线性关系,其计算公式[13]为:

G=CgRn,

(4)

其中:G为土壤热通量(W/m2);Rn为地表净辐射;Cg为系数,根据土地利用类型、季节等因素变化而变化,与表面材料的热容量及其导热系数有关,热容量越高则导致Cg的值越低,热导率越高则导致Cg值越高[8,11,14]. 参考已有的研究结果[11],本文使用的Cg值如表2所示.

(3)感热通量H:又称为显热通量,是表征地表与大气之间交换的能量,表征加热空气的能量. 其计算公式[13]为:

(5)

其中:ρ为空气密度(kg/m3);CP为空气在恒压下的比热(J/(kg·K));Ts为地表温度(K);Ta为大气温度(K);ra为空气动力学阻力(s/m)[14]:

(6)

其中:zm为风速测量仪的高度,zh为温度传感器的高度,d为位移高度,z0m为动量传输的地表像元粗糙长度,z0h为热量传输的地表像元粗糙长度,单位均为m;k是常数,取值0.41;uz为风速(m/s). 本研究中的z0m、z0h、d的取值均参照现有的研究成果[10-11],具体如表2所示.

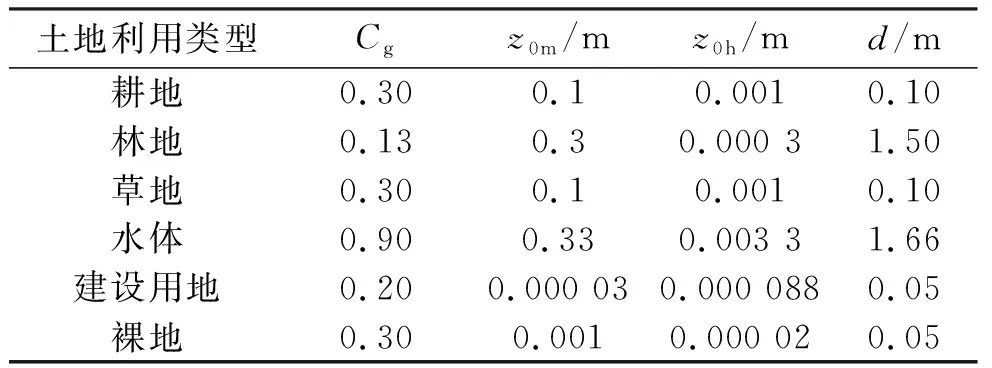

表2 6个土地利用类型的部分参数值Table 2 Some parameters of 6 land use types

(4)潜热通量LE:是指下垫面与大气之间交换的热通量,包括地表水分蒸发和植被蒸腾作用,是水量平衡的重要组成部分[25],与空气密度、下垫面饱和水汽压、空气动力学阻力等参数有关[10]. 其计算公式为[13]:

(7)

其中:ρ为空气密度(kg/m3);CP为空气在恒压下的比热(J/(kg·K));es为饱和水汽压(hPa);ea为空气水汽压;γ为干湿球常数(hPa/K),与空气中水汽压与气温有关;ra为空气动力学阻力(s/m);rs为表面阻抗(s/m),本文使用NOILHAN和LACARRERE[26]提出的计算方法估算.

1.3.2 转移矩阵模型 转移矩阵可以定量反映研究期内各土地利用类型之间的相互转换情况,从而揭示不同类型地物之间的变化方向,预测未来的变化趋势[27].

本研究借助ArcGIS空间分析工具建立2004—2020年的不同等级区的人为热排放变化转移矩阵,并在此基础上统计分析不同等级区人为热排放之间的变化特征和规律. 转移矩阵的数学表达式为[28]:

(8)

其中,Sij为转移前的i类型人为热排放区转换成转移后的j类型人为热排放区的面积,i,j=1,2,…,n;n为人为热排放区类型的个数.

1.3.3 景观格局指数 景观格局分析是通过计算景观格局指数来探究不同景观要素之间的空间配置及其变化的分析方法[29]. 景观格局指数高度浓缩了景观格局信息,建立了景观格局和景观变化过程之间的定量化研究指标,表现了不同景观单元的空间异质性,能够客观反映生态学意义[30-31].

本研究从景观格局指数的角度出发,分析广州市中心城区的人为热排放的景观格局时空变化. 参考相关研究[29],本研究选取了斑块数量(PD)、边缘密度(ED)、景观面积比(PLAND)、景观形状指数(LSI)、聚集指数(AI)、景观聚集度指数(CONTAG)、香农多样性(SHDI)和修正Simpson均匀度指数(MSIEI)8个景观指数来探究研究区各类型人为热排放的破碎程度、面积占比、聚集程度和多样性等时空演变特征. 8个景观格局指数详述如下:

(1)斑块数量(NP):反映景观的空间格局,描述整个景观异质性和破碎度. 值越大,表示景观破碎度越高. 其计算公式为:

NP=Ni,

(9)

其中,Ni为景观类型i的斑块总数量.

(2)边缘密度(ED):表示景观或类型被分割程度. 值越大,表示景观被分割的程度越大,景观破碎度越高. 其计算公式为:

ED=E/A×1 000,

(10)

其中,E为景观的总边缘长度,A表示景观总面积.

(3)景观面积比(PLAND):反映景观中的优势景观元素. 其值趋于0时,表示景观中此类斑块类型较稀少;等于100时,表示整个景观只由一类斑块组成. 其计算公式为:

PLAND=Ai/A,

(11)

其中,Ai为景观类型i的面积.

(4)景观形状指数(LSI):反映斑块边界的形状特征、复杂情况和斑块边缘效应. 值越大,斑块越不规则,斑块类型越复杂. 其计算公式为:

LSI=E/Emin,

(12)

其中,Emin为景观边缘长度的最小可能值.

(5)聚集指数(AI):描述斑块的团聚程度. 当某一斑块的破碎程度达到最大时,指标值为0;指标值随着聚集程度的增加而增大,当板块类型聚集成一个紧实的整体时,指标值为100. 其计算公式为:

(13)

其中,gi、gimax分别为基于单倍法的i类型斑块的结点数、最大结点数,Pi为斑块类型i的面积比重.

(6)景观聚集度指数(CONTAG):描述景观里不同斑块类型的团聚程度和延展趋势. 值越大,说明景观中某种优势斑块类型形成了更好的连接线;反之则表明景观是具有多种要素的密集格局,景观的破碎化程度较高. 其计算公式为:

CONTAG=

(14)

其中,gik为i类型斑块与k类型斑块毗邻的数目.

(7)香农多样性 (SHDI): 反映景观异质性,强调斑块类型对信息的贡献. 值越大,表示斑块类型越丰富,破碎程度越高,其不定性的信息含量也越大. 其计算公式为:

(15)

(8)修正Simpson均匀度指数(MSIEI):描述斑块类型之间的面积分布. 值越大,表示斑块类型之间的面积分布越均匀;值趋于0时,表示斑块类型之间的面积分布越来越受到一种斑块类型的控制. 其计算公式为:

(16)

2 结果与分析

2.1 人为热排放的时空分布特征

基于地表能量平衡方程所计算的人为热排放强度估算结果,提取人为热排放强度大于0的区域来分析人为热排放的时空分布特征.

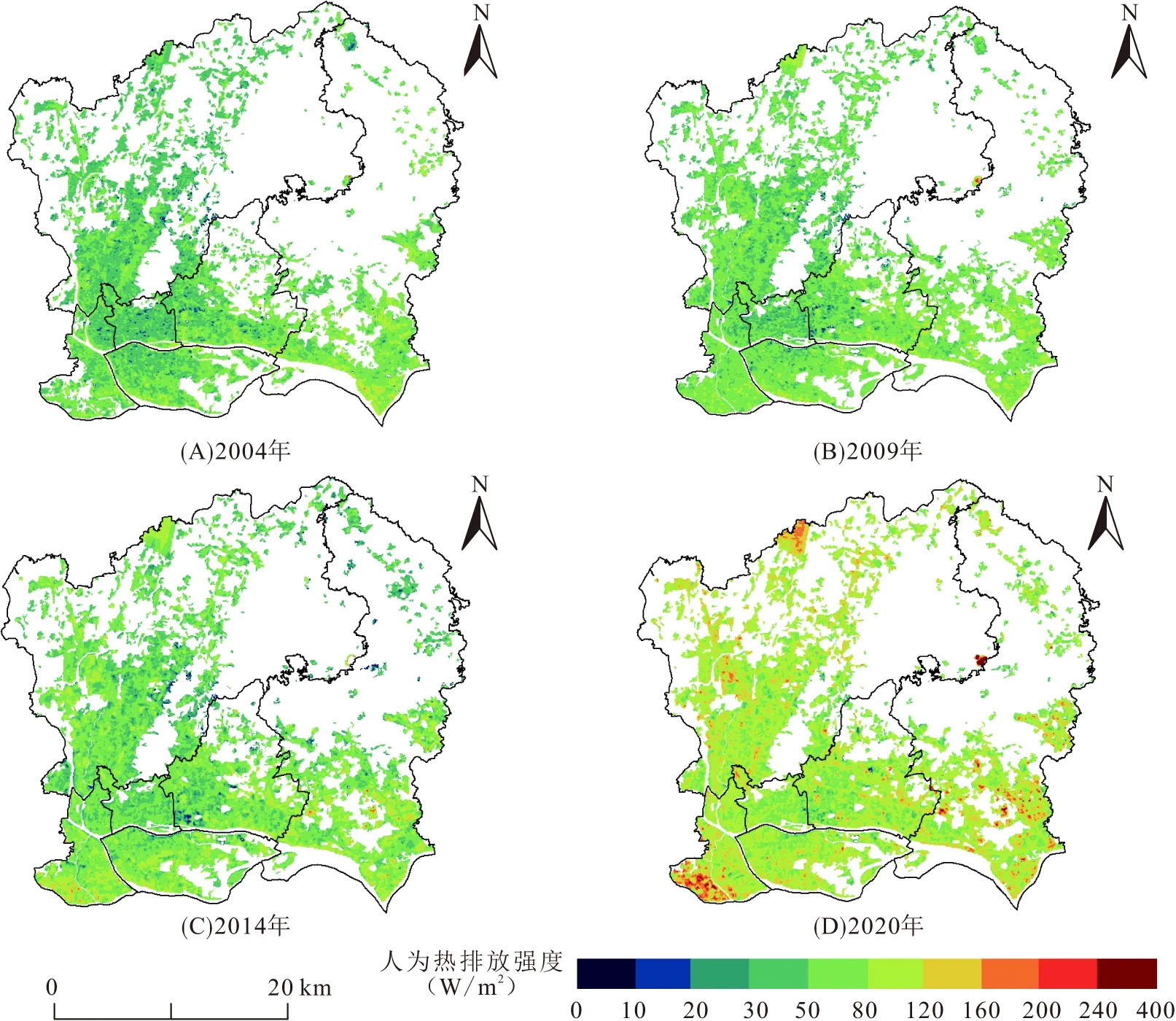

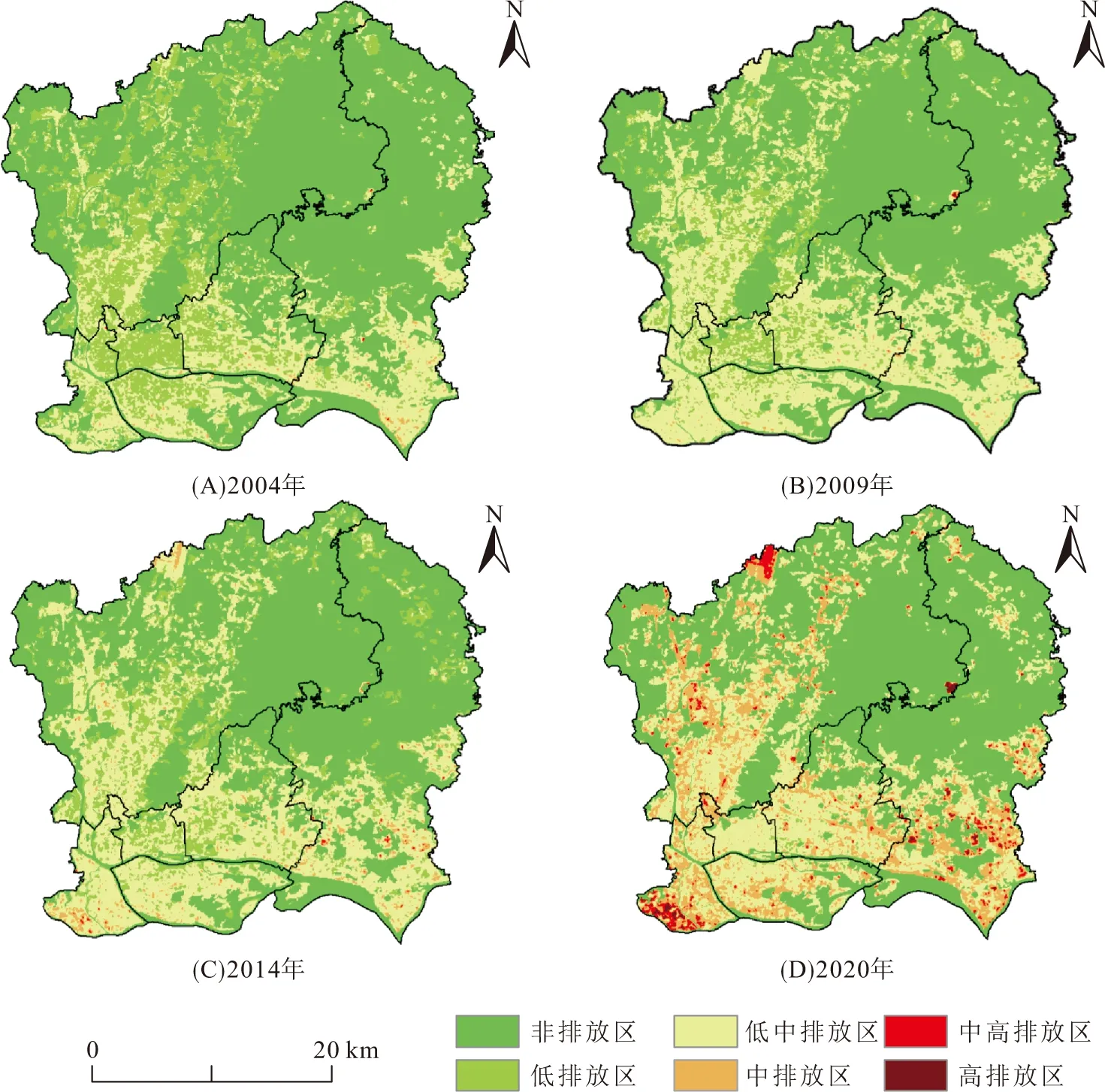

由不同时期广州市中心城区人为热排放的空间分布情况(图2)可知:(1)人为热排放主要分布在建设用地区域,人为热排放高值区分布有着明显的变化,其中:2004年的人为热排放强度高值区集中分布于中心城区的东南部,包括黄埔临港经济区周边以及云埔工业区附近;与2004年相比,2009年的人为热排放高值区分布较分散一些,由中心城区的西南部向北移动,主要分布在黄埔区临港、黄埔客运站、开创大道和龙溪大道周边;2014年的人为热排放高值区较为集中分布在黄埔客运站、开创大道、龙溪大道和锦东国际服装城附近;2020年的人为热排放高值密集区分布于中心城区的东南部和西南部,包括黄埔区的云埔工业区周边、荔湾区的龙溪大道和锦东国际服装城附近. (2)结合4年的人为热排放的空间分布,可以看出广州市中心城区的东南部一直处于人为热排放高值区,主要是东南部属于黄埔区的沿港、沿河地带,分布着广州地区密度最大的制造业和港口码头,因此释放了大量的人为热,形成了人为热高值排放区.

图2 不同时期广州市中心城区人为热排放空间分布状况

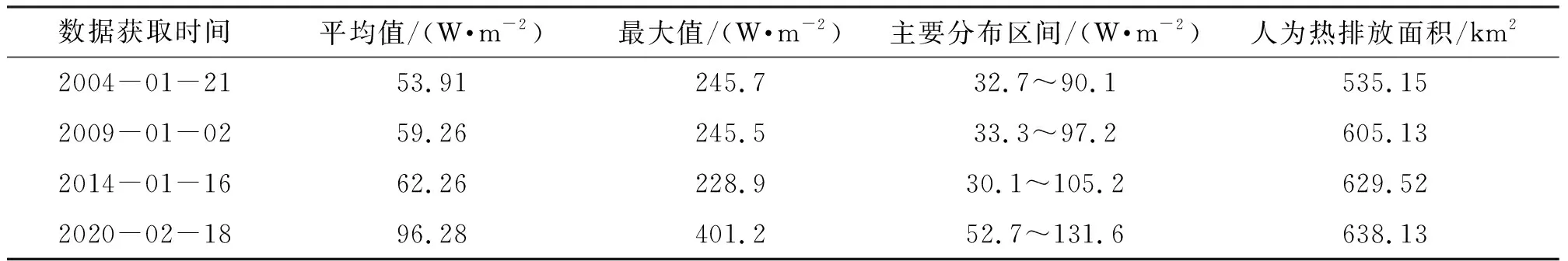

由人为热排放的整体变化情况(表3)可知:(1)广州市中心城区年际间的人为热排放强度逐渐增大,其中4个时期的平均人为热排放强度分别为53.91、59.26、62.26、96.28 W/m2. (2)人为热排放面积不断扩张,从2004年的535.15 km2增加到2020年的638.57 km2,总体增加了203.42 km2. (3)不同时期的人为热排放对应的面积增长速率有所不同,总体增长率为9.40 km2/a,其中,2004—2009年的增长速率达14.00 km2/a,2009—2014年的增长速率降低为4.88 km2/a,2014—2020年的增长速率仅为1.72 km2/a. 由此可见,2014年以前,人为热排放的面积在快速扩张,而人为热排放强度增加较为缓慢;2014年开始,人为热排放强度明显递增,而人为热排放的面积增长速率明显减缓.

表3 不同时期广州市中心城区的人为热排放强度Table 3 The anthropogenic heat emission in the central area of Guangzhou in different periods

2.2 人为热排放强度的时空变化特征

根据人为热排放强度,将研究区划分为6个等级区:零排放区(人为热排放强度<0 W/m2)、低排放区(0 W/m2≤人为热排放强度<50 W/m2)、低中排放区(50 W/m2≤人为热排放强度<100 W/m2)、中排放区(100 W/m2≤人为热排放强度<150 W/m2)、中高排放区(150 W/m2≤人为热排放强度<200 W/m2和高排放区(人为热排放强度≤200 W/m2). 按此等级划分,得到不同时期广州市中心城区的人为热等级区分布图(图3).

图3 不同时期广州市中心城区人为热等级区分布图

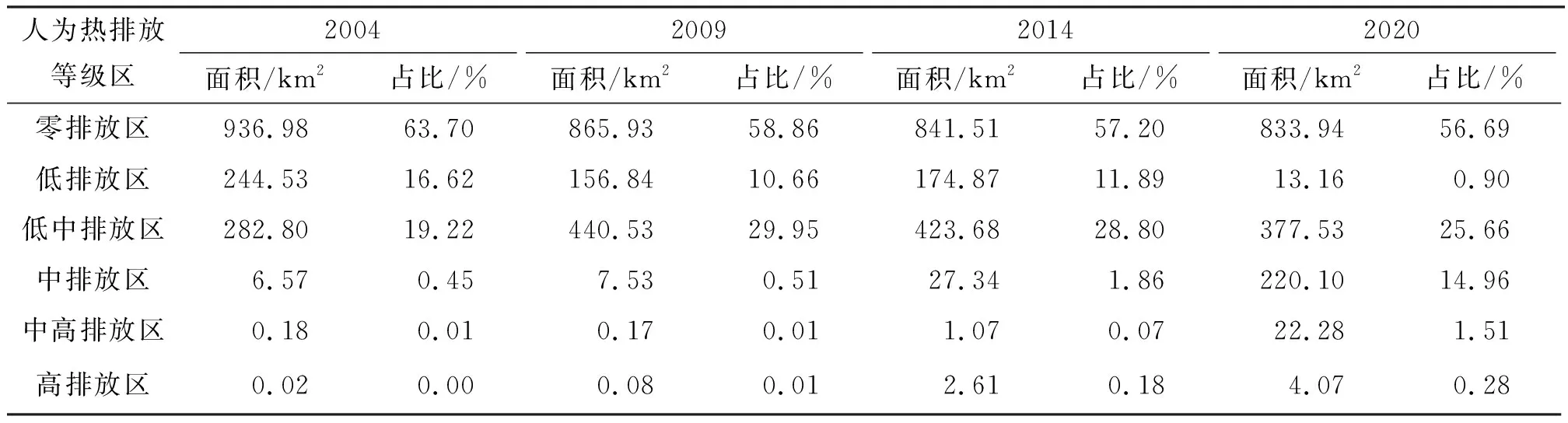

不同等级区人为热排放的面积在不同时期发生了较大改变(表4):(1)与2004年相比,2009年的零排放区、低排放区面积大幅减小,占比分别减少了4.84%、5.96%;低中排放区的面积大幅增加,由19.22%增加到29.95%;中排放区、中高排放区、高排放区的面积变化较平缓,这期间主要是以零排放区、低排放区转出和低中排放区转入为主要形式. (2)与2009年相比,2014年各等级区的面积变化较小,其中变化幅度最大的是零排放区,减小了1.66%;然后是低排放区、中排放区,分别增加了1.23%、1.35%;其次是低中排放区,减小了1.15%,这期间以零排放区、低中排放区小幅转出和低排放区、中排放区小幅增加为主要形式. (3)与2014年相比,2020年的零排放区、低中排放区的面积小幅减小,分别减少了0.51%、3.14%;低排放区的面积大幅减小,减少了10.99%;中排放区的面积大幅增加,增加了 13.10%;中高排放区、高排放区的面积小幅增加,分别增加了1.44%、0.10%. 由此可见,广州市中心城区人为热排放的变化较为显著,整体处于不平稳态,主要变化表现为低排放区减少与中排放区增加.

表4 广州中心城区不同等级区人为热排放情况统计表Table 4 The statistics of zones of different-levle anthropogenic heat emission in the central area of Guangzhou

由2004—2020年间广州市中心城区的各人为热排放等级区的面积转移矩阵(表5)可知:(1)转出面积最多的是低排放区,共转出238.08 km2,转出面积比例高达97.36%,其中分别有72.97%、21.05%的区域转为低中排放区、中排放区;其次是低中排放区,共转出155.53 km2,其中76.97%的区域转为了中排放区;转出面积最少的是高排放区,仅转出0.01 km2. (2)转入面积最多的为低中排放区,共转入250.26 km2,其中有69.42%的面积来自于低排放区;其次是中排放区,共转入216.64 km2,占比高达98.43%;转入面积最少的是高排放区. 由此可以看出,低中排放区的转入面积和转出面积均较大,变化较大;而高排放区的转入面积和转出面积均最小,变化较稳定.

表5 2004—2020年广州市中心城区不同排放类型转移矩阵

2.3 人为热排放景观格局的变化特征

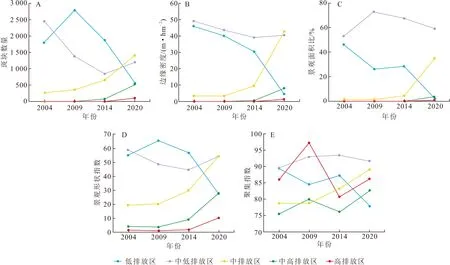

2.3.1 类型水平上的景观格局变化 广州中心城区不同时期的人为热排放在类型水平上具有明显的景观格局变化(图4),具体情况如下:

第一,由人为热排放景观斑块的面积和结构变化特征方面(图4A、B、C)可知:(1)在斑块数量上,低排放区景观类型和低中排放区景观类型的斑块数量变化总体上大幅减少,低排放区景观类型的斑块数量呈现小幅上升、大幅减小的波动趋势,低中排放区呈现大幅减小、小幅增加的波动趋势,其他人为热排放区景观类型均有小幅增加的趋势. (2)低中排放区景观类型的边缘密度呈现小幅下降趋势,低排放区景观类型的边缘密度呈现急剧下降趋势,中排放区景观类型的边缘密度呈现急速上升趋势,中高排放区、高排放区景观类型的边缘密度呈现上升趋势. (3)由景观面积比可以看出,低中排放区景观类型对中心城区处于主要控制作用,平均占比高达50%以上;低排放区景观类型的占比大幅降低,由2004年的45.73%减少到2020年的2.11%;中排放区景观类型在2020年也成为了中心城区的主要景观组分. 斑块数量和边缘密度的变化表明人为热排放强度相对较低的区域的景观破碎度减小,尤其是低排放区的景观破碎度减小较为显著,而人为热排放强度相对较大的区域的景观破碎度增加. 景观百分比的变化表明广州中心城区的人为热排放主导区域是低中排放区,低排放区的景观面积占比逐渐降低,而中排放区的景观面积占比逐渐增加,这也是人为热排放强度增加的主要原因.

第二,由人为热排放景观斑块的聚散性变化特征(图4D、E)可知:(1)低中排放区的景观形状指数呈先上升后下降的趋势,低排放区的景观形状指数呈先下降后上升的趋势且保持高值,其他人为热排放区的景观形状指数均呈现上升的趋势,且中排放区增速较快,因此,从景观形状指数的变化趋势来看,除了低排放区的景观形状指数有所减少,其他人为热排放区的景观形状指数保持高值或不断上升. (2)不同时期的聚集指数变化趋势显示,各景观类型的聚集指数都较大,且处于不稳定的状态,表明景观形态越来越复杂.

图4 广州市中心城区类型水平上的景观格局指数变化(2004—2020年)

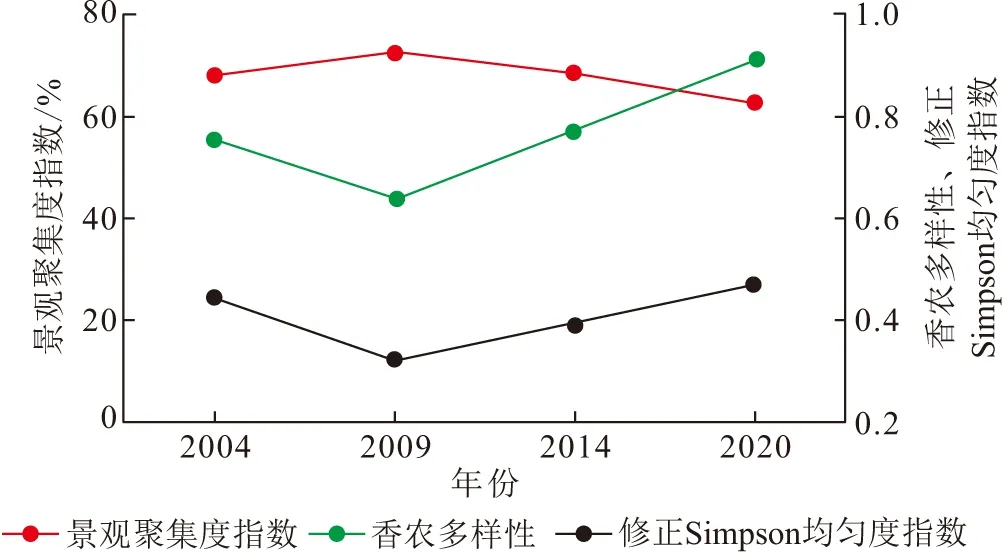

2.3.2 景观水平上的景观格局变化 由广州市中心城区不同时期的人为热排放在景观水平上的变化(图5)可知:(1)2009年以前,景观聚集度呈增加趋势,香农多样性和修正Simpon均匀度呈下降趋势,说明广州中心城区人为热排放的多元景观聚集程度不断加强,各类型所占比例差异呈现增加的趋势,不同人为热排放类型的空间分布不均匀;(2)2009年之后,景观聚集度不断减小,香农多样性和修正Simpon均匀度不断攀升,说明人为热排放景观的连接性不断减弱,破碎化程度不断增加,并且各人为热排放景观类型呈均衡化趋势发展,景观异质性有所增强.

图5 广州市中心城区景观水平上的景观格局指数变化(2004—2020年)

3 结论与讨论

本研究基于2004、2009、2014和2020年4个时相的遥感影像,通过能量平衡方程估算了广州市中心城区不同时期的人为热排放强度,利用转移矩阵模型分析人为热排放的变化特征,并从类型水平和景观水平上分析了人为热排放的景观格局演变特征. 主要结论如下:

(1)人为热排放的强度和面积随着城市发展而不断变化. 2004年以来,广州市中心城区的人为热排放强度逐渐增加,且增加强度逐渐加大,而对应面积也在不断扩张,但扩张速率逐渐减缓. 人为热排放区域扩张与城市建设用地、不透水率具有正相关性,而人为热排放强度的变化取决于人类活动的强度[10]. 2004—2014年,广州市处于城市扩张阶段,一些自然用地被转化成建设用地,工业生产、商业区和住宅区的能源消耗以及车辆排放所产生的热量排放的面积的增加速率较快;2014年,城市扩张到达相对饱和,土地利用类型变化区域稳定,人为热排放面积的增加速率减缓;2014年之后,广州市作为粤港澳大湾区的核心城市,人类的经济活动加强,人为热排放强度快速增加. 在空间分布上,在研究期间,人为热排放强度高值区的分布变化是一个集中—发散—集中的发展过程;总体上看,广州市中心城区南部的人为热排放强度比北部的高,这是因为南部的工业地密集程度、经济发展比北部的高.

(2)随着城市的发展,零排放区和低排放区的面积在逐年递减,中排放区、中高排放区、高排放区的面积在逐年扩张,低中排放区的面积呈现波动性增长的态势;2004—2020年,广州市中心城区人为热排放变化显著,各人为热排放区的变化面积由大到小依次为:低排放区(减少15.72%)、中排放区(增加14.51%)、零排放区(减少7.01%)、低中排放区(增加6.44%)、中高排放区(增加1.5%)、高排放区(增加0.28%). 2004—2020年的人为热排放转移矩阵显示:广州市中心城区的变化以低排放区转出为低中排放区和中排放区为主要形式;低值的排放区(低排放区、低中排放区、中排放区)变化较为激烈,高值的排放区(中高排放区、高排放区)变化相对比较稳定. 2004—2020年,广州市中心城区的城市化发展导致城市能量需求量增加[32],这也是人为热排放区处于单向转换的不平衡状态原因.

(3)从景观格局来看,不同等级区的人为热排放景观具有不同的变化特点:低排放区、低中排放区的景观格局趋于规则化,而中排放区、中高排放区和高排放区的景观格局趋于破碎化、不规则化. 总体上,景观聚集度指数(CONTAG)由2004年的67.94%降低至2020年的62.77%,说明人为热排放景观的联通性变差,破碎化程度提高,整体趋于无序、破碎化和不规则化;人为热的香农多样性指数(SHDI)、修正Simpon均匀度指数(MSIEI)分别由2004年的0.75、0.44上升至2020年的0.91、0.48,说明斑块类型趋于多样化,景观丰富度不断增加,各景观类型占比区域均衡化,中排放区的控制作用增强,景观异质性增强.

随着经济水平的快速发展和城市人口的急剧增加,人类活动影响力的扩大导致城市人为热排放景观格局发生了巨大改变. 本文以广州市中心城区为例分析了人为热排放的时空变化特征,研究发现随着城市发展,人为热排放强度增长剧烈,后续可结合城市结构和功能的演变对人为热排放变化进行精细化研究,进一步探究人为热排放与城市发展之间的内在联系.