大理州非物质文化遗产传承人时空动态研究

2021-11-09刘晓艳刘纹君王冠媛

刘晓艳,肖 文,刘纹君,王冠媛,沐 远

(1.大理大学东喜玛拉雅研究院,云南 大理 671003; 2.滇西北文化生态保护研究中心,云南 大理 671003;3.中国三江并流区域生物多样性协同创新中心,云南 大理 671003;4.大理大学三江并流区域生物多样性保护与利用云南省创新团队,云南 大理 671003)

1 引言

非物质文化遗产(以下简称“非遗”)是一个国家和民族历史文化成就的重要标志,它不仅对于研究人类文明的演化具有重要意义,而且对于世界文化的多样性具有独特作用,并且是人类共同的文化和精神财富。同样,非遗是我国传统文化的杰出代表,是各民族在长期的发展过程中,总结的丰富多彩的生活经验。但随着社会和经济在快速地进步和发展,科技化进程在日益加速,非遗资源在迅速流失,非遗的保护和传承面临着巨大的压力[1]。为了保护非遗资源,国内外组织和学者进行了积极探究。2003年,联合国教科文组织通过了《保护非物质文化遗产公约》(以下简称“《公约》”),各国在该《公约》框架下积极响应和广泛参与国际非物质文化遗产保护工作,极大地推动了非物质文化遗产保护工作的开展。例如:韩国制定了《韩国文化财保护法》[2],并通过非遗认定对非遗进行保护[3];法国的保护意识较强,已有较为悠久的保护历史[4]等。此外,还有现代技术的运用、非遗保护体制的完善、多视角看待非遗、非遗保护的原则、非遗口述史研究等。我国自2004年加入UNESCO《公约》以来,积极开展了各方面的非遗保护工作,例如:建立了较为完善的国家、省、市、县四级非遗名录体系;建立颁布实施《非物质文化遗产保护法》和完善法律体系;确立传承人制度;建立文化生态保护区等重要措施等。

非遗由于其活态性和传承性,是通过口传心授世代相传的无形的、活态流变的文化遗产。其中,传承人作为非遗的重要承载者和传递者,掌握并承载着非遗的知识和精湛技艺,是确保非遗生生不息、世代相传的最为重要的载体。因此,对于非遗保护来说,传承人的现状和保护则是不容忽视的一个重要环节。我国政府和学者对于非遗传承人的认定、保护和传承等,进行颁布了系列措施,并进行相关研究。2020年3月,我国正式颁布实施了《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》,为传承人的认定、管理和保护提供了法律依据。学界对于非遗传承已经展开了一些研究,苑利在其研究中就对非遗的活态传承即非遗传承人做出了细致的表述[5];张慧在研究中对于南平农村地区非遗传承人现状进行了分析,发现地区内的非遗传承人普遍年龄偏大,出现了断代现象[6]。这与近期公布的第五批国家级非遗传承人年龄结构类似,呈现老龄化趋势。刘锡诚在其研究中就对非遗传承人的保护方式做出了讨论,认为非遗保护与传承的关键即是对非遗传承人的保护[7];孙正国提出对于非遗传承人保护应当分为三大类:扶持性保护、引导性保护和开发性保护[8]。

文化生态保护区是以保护非物质文化遗产为核心,对历史文化积淀丰厚、存续状态良好,具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护,并经文化和旅游部同意设立的特定区域(国家级文化生态保护区管理办法, 2019),是我国非遗整体性保护的重要举措。大理州是一个多民族聚居的文化汇集之地,文化和自然生态丰富,民族底蕴浓厚。2011年,经文化部批准,建立了大理文化生态保护实验区。“风花雪月色,山水田园城”,大理少数民族众多,自然环境优美,民族文化多样,是我国具有代表性意义的文化生态保护区。从2005年开始,大理文化生态保护实验区就积极开展非遗传承人的认定工作。截至今年,先后一共公布了5批州级非遗传承人。由于传承人在非遗保护和传承中的重要作用,因此,深入对大理文化生态保护实验区内的非遗传承人进行分析和讨论,可以为该保护区的建设,以及保护区内非遗资源的有效传承提供有力参考。同时,依托该试点传承人体制的建设和研究,形成在全国非遗认证工作背景下地区非遗传承人的一个缩影,以小窥大,为全国非遗工作提供决策和参考。

本研究基于大理州先后公布的五批传承人的数据进行深入分析,通过对非遗传承人类别、年龄结构、民族等不同情况,以及传承人认定的时空变化等情况进行分析。并对于当前大理州非遗传承人现状形成全面的认识,以期为大理州非遗传承人的认定和保护提供积极有利建议,为大理州非遗以及文化生态实验区的保护提供支持。

2 材料方法

2.1 数据来源

本研究所涉及的非遗传承人数据主要来源于“大理州非物质文化遗产数字博物馆”州级传承人一览表(http://www.dlzfy.cn/newsinfo/1484217.html),大理白族自治州人民政府网“大理白族自治州文化和旅游局关于公示大理州第五批州级非物质文化遗产项目代表性传承人推荐名单的公告”(http://www.dali.gov.cn/xxgkml/c100178/202007/fbe7323fb5bb4cf9b6eeea224e5650cf.shtml),以及2016年5月13日“大理日报”。

2.2 分析方法

为便于分析和统计,对提取的数据做了以下处理:①因岁月流逝,有的传承人已经辞世,但文中没有标注,仍然用了他们的数据进行分析;②经多方查找,第一批和第二批大部分传承人的性别、民族、出生年月、年龄数据无法获得(共34人),(五批传承人共314人)。因此,性别、民族、出生年月、年龄的分析结果中不包含数据缺失的这34人;③不考虑与其他级别传承人的重叠情况。

针对获得的传承人类型、年龄、民族等数据,在Excel 2016中进行统计分析。在ArcGIS中,对大理州各县不同批次非遗传承人的时空分布变化进行分析。

3 结果

3.1 每一批次传承人的数量变化概况

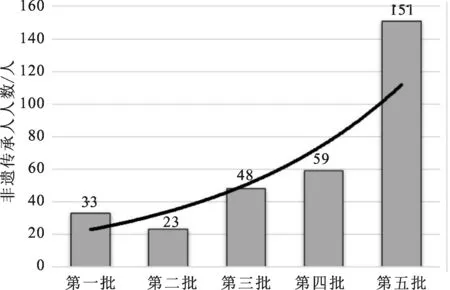

从总体上来看,从第一批到第五批,非遗传承人的认定人数在逐年增加,相较于前四批而言,第五批的传承人数目有一个很大的增加,数量基本上前四批的总数(163人)基本接近了(图1)。

图1 大理州各批次传承人的数量概况

3.2 不同项目类型人数的时间变化

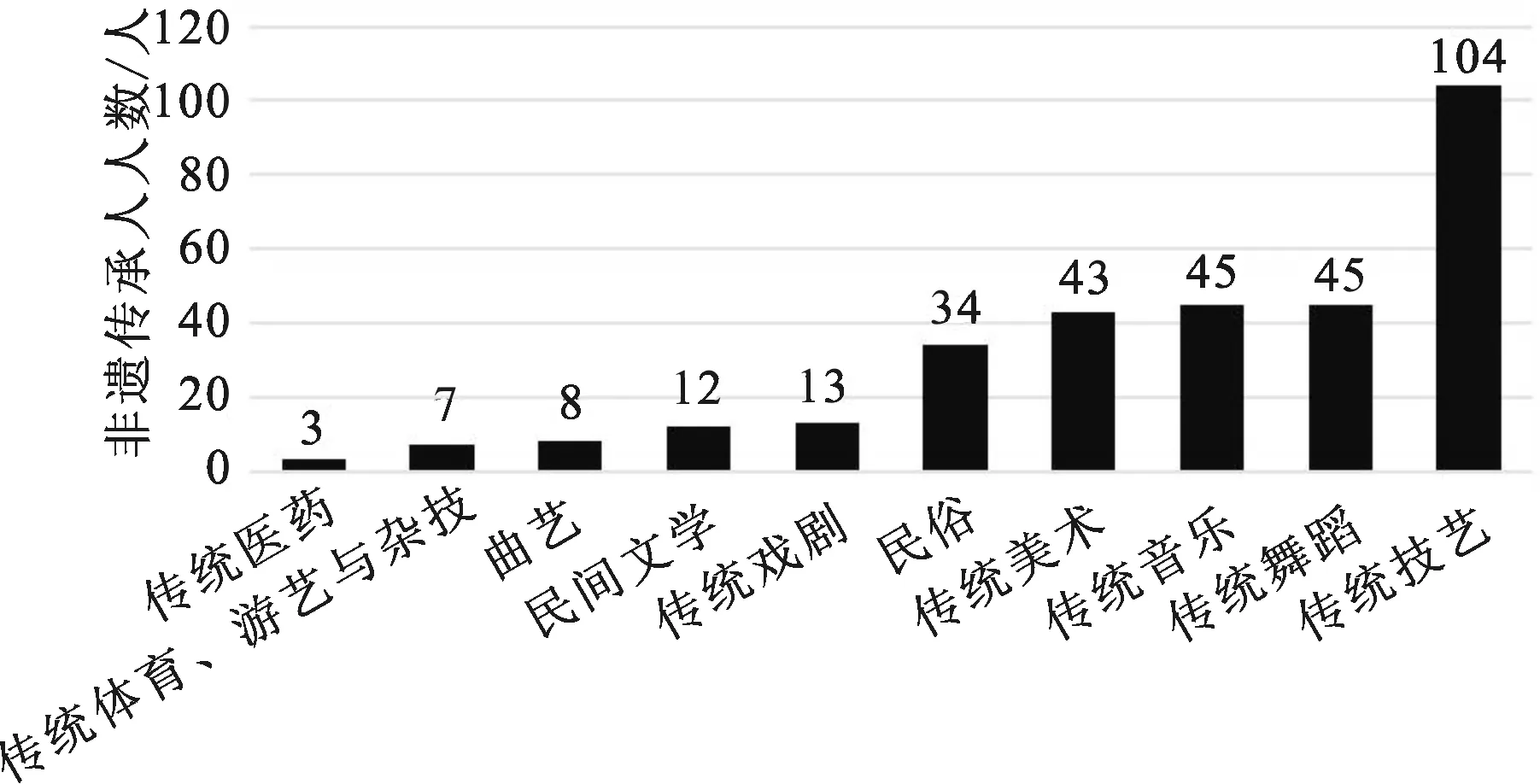

从五批总的非遗项目类别来看,传统技艺的传承人数量总体较多,传统医药的人数较少。各类别数量(图2)分别为:传统技艺104人,传统舞蹈45人,传统音乐45人,传统美术43人,民俗34人,传统戏剧13人,曲艺8人,传统体育、游艺与杂技7人,传统医药3人。

非遗类型图2 不同类型非遗传承人总数

在不同批次中,不同相关类别的传承人增长速量也不同(图3)。其中,传统技艺、传统舞蹈、传统美术、传统音乐、民俗的传承人人数稳步增加,而传统技艺传承人数的增加最为明显,从第一批中的3人到第五批的58人;传统音乐在第三批之后,也逐渐增加(图3虚线)。相反,传统戏剧、民间文学、传统医药以及传统体育、游艺与杂技人数较少,传统医药五批认证后的总人数为3人,总体上都没有增长(图3实线)。

图中虚线表示从不同类型非遗传承人数量稳步上升,实线表示不同类型非遗传承人数量无明显变化图3 不同批次中不同类型非遗传承人数量

3.3 传承人的时空分布格局

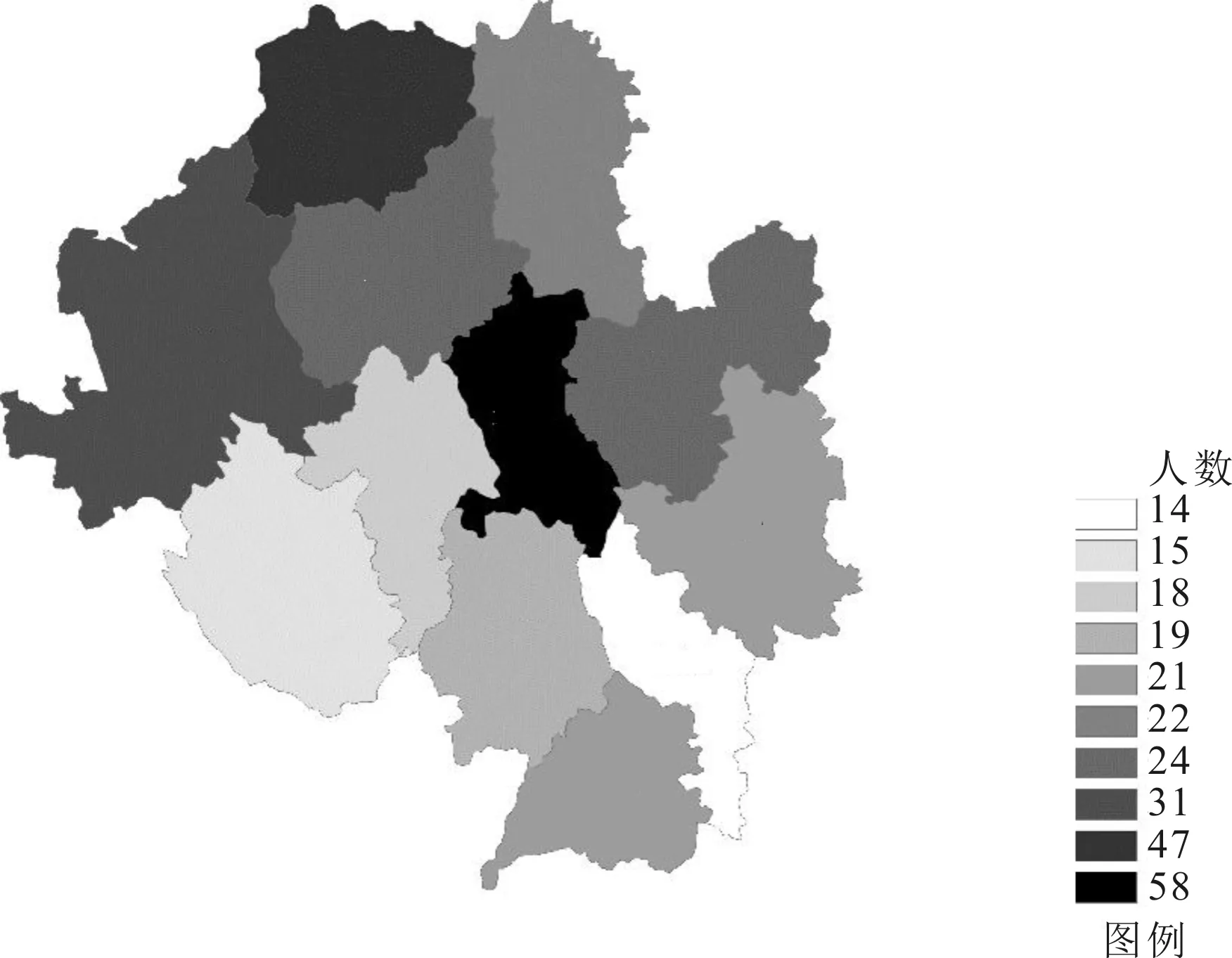

对大理州非遗传承人的所属地区进行整理分析,发现大理市和剑川县的非遗传承人数量明显多于其他地区,大理市非遗传承人数量为58人,剑川县人数为47人。在弥渡县非遗传承人数量最少,人数为14人,永平县次之,有15人,数量相对较少,其他县区的非遗传承人数量在18-31人之间(图4)。从传承人分布的总体情况来看,较多的传承人分布于白族人口较多的县份。

图4 研究区非遗传承人数量分布

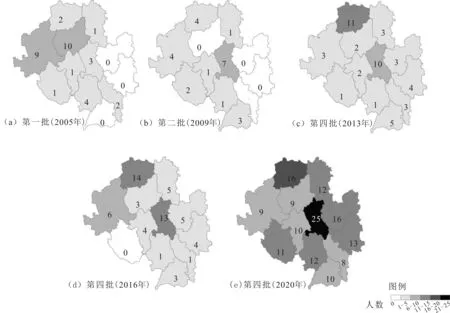

为了更清晰地了解不同批次传承人在各县的分布状况,将不同批次各县认定的传承人数量进行了分析。发现:①传承人认定的范围逐渐扩大,最终覆盖整个大理州地区;②传承人的数量也在变化过程中逐渐增加,其中以第五批传承人认定人数最为明显(图5,图6)。此外,在传承人认证工作中,大理市非遗传承人人数增长最快也最多,剑川次之;弥渡县和洱源县的非遗传承人人数较少。总体上来说,在第五批传承人认定过程中,每个县的非遗传承人数量都有一个较大的增加。

图5 研究区不同批次州级传承人认定数量的时空分布

图中虚线表示从各县的传承人数量第一批到第五批稳步上升,实线表示从第一批到第五批各县的传承人数量有波动图6 大理州不同批次非遗传承人各县数量变化

3.4 年龄分布

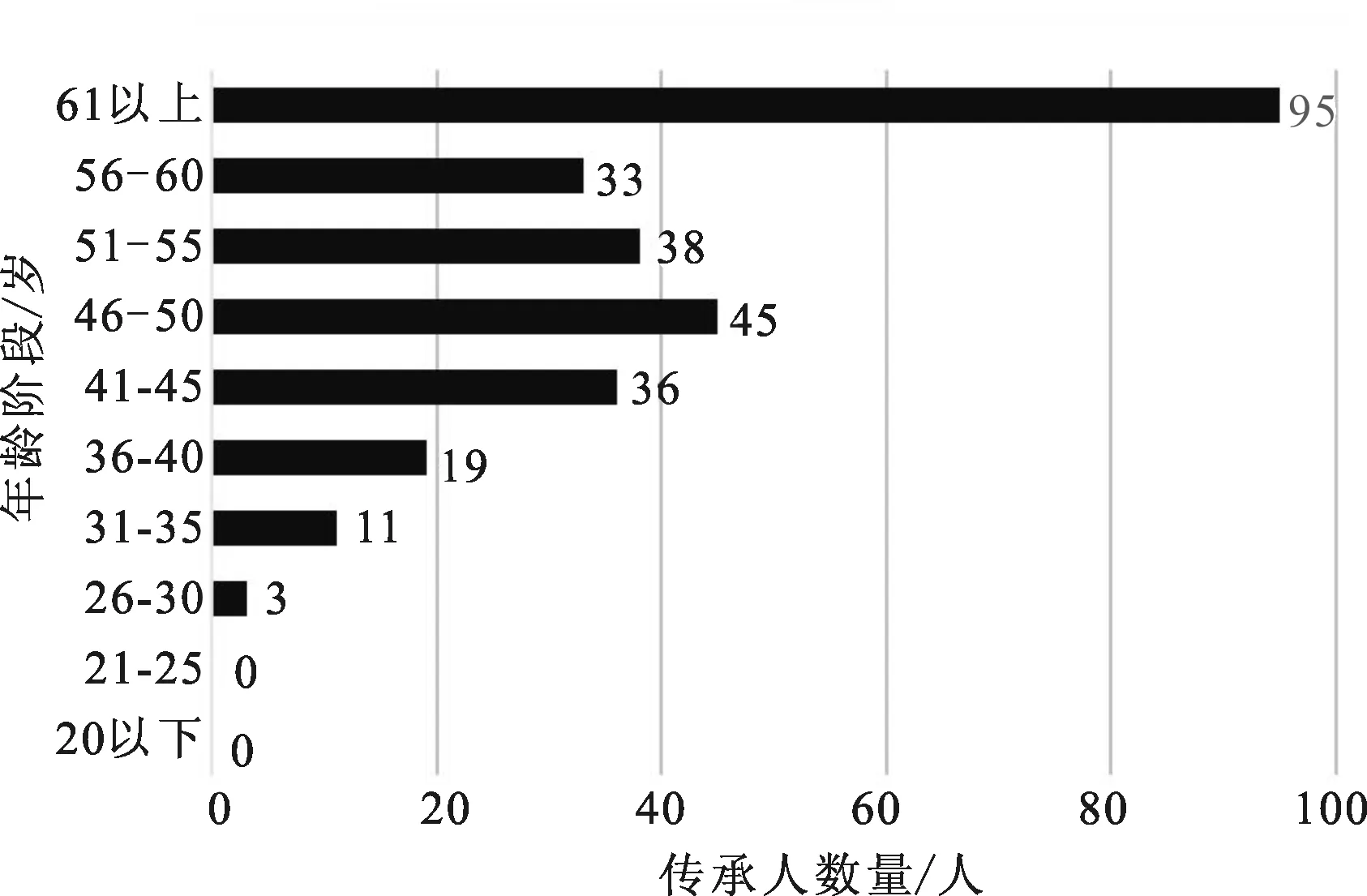

大理州当前非遗传承人的总数为314人,获得有效年龄数据的有280人。其中,60岁以上(含60岁)的人有99人,占总人数的35.36%;其他传承人主要分布于26~60之间,而在25岁以下的非遗传承人人数为0,整体年龄结构呈倒三角形(图7)。

图7 大理州州级非遗传承人年龄分布

3.5 民族与性别

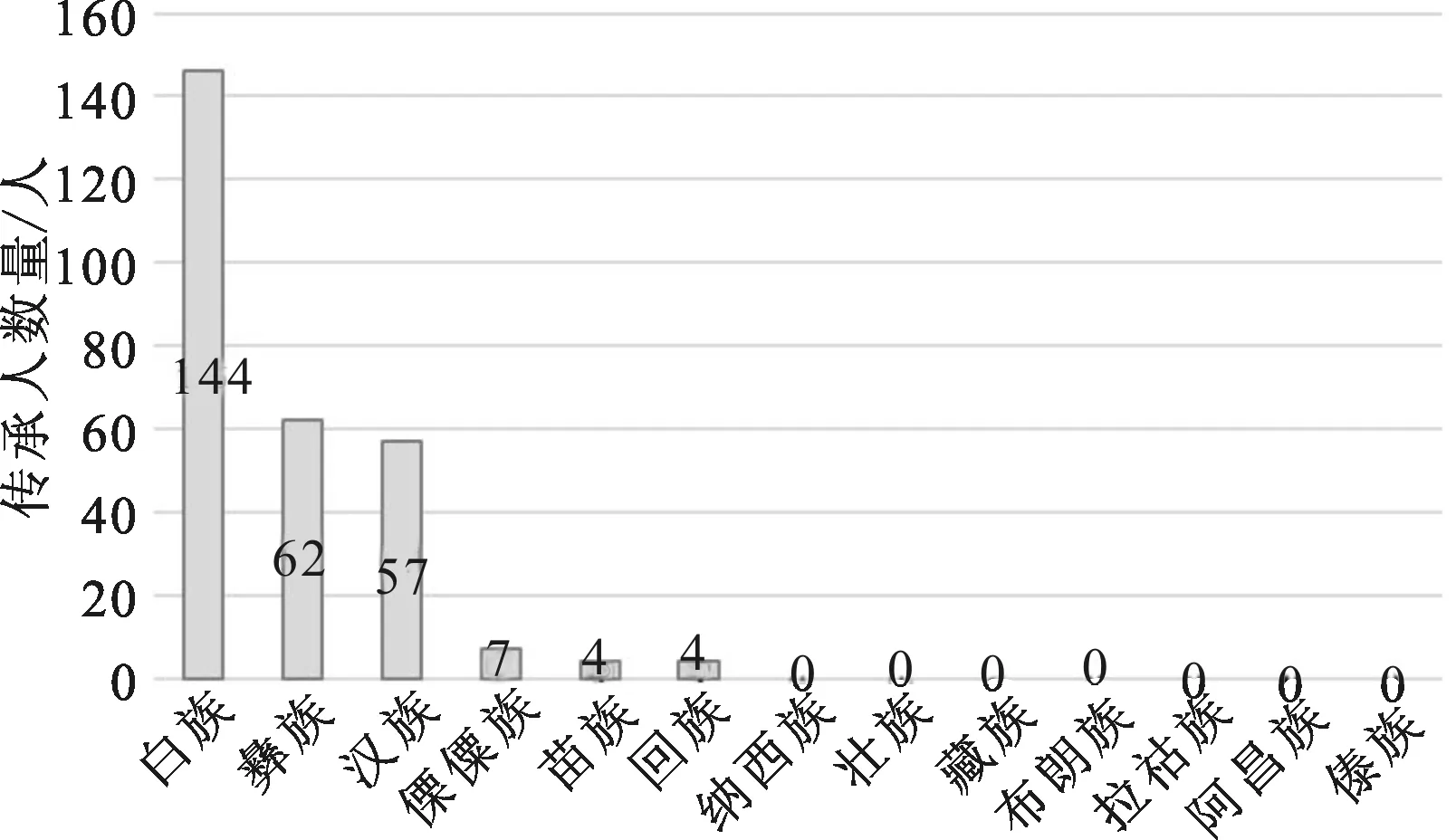

当前大理州五批认定的非遗传承人民族分布(图8)可以看出,白族占非遗传承人总数的比例较高,超过了140人,前三名分别为白族、彝族和汉族,人数分别为146人、62人、57人。回族和苗族人数较少,都在10人以下,而其他7个世居大理的少数民族非遗传承人人数为0。

民族图8 大理州13个世居少数民族传承人分布概况

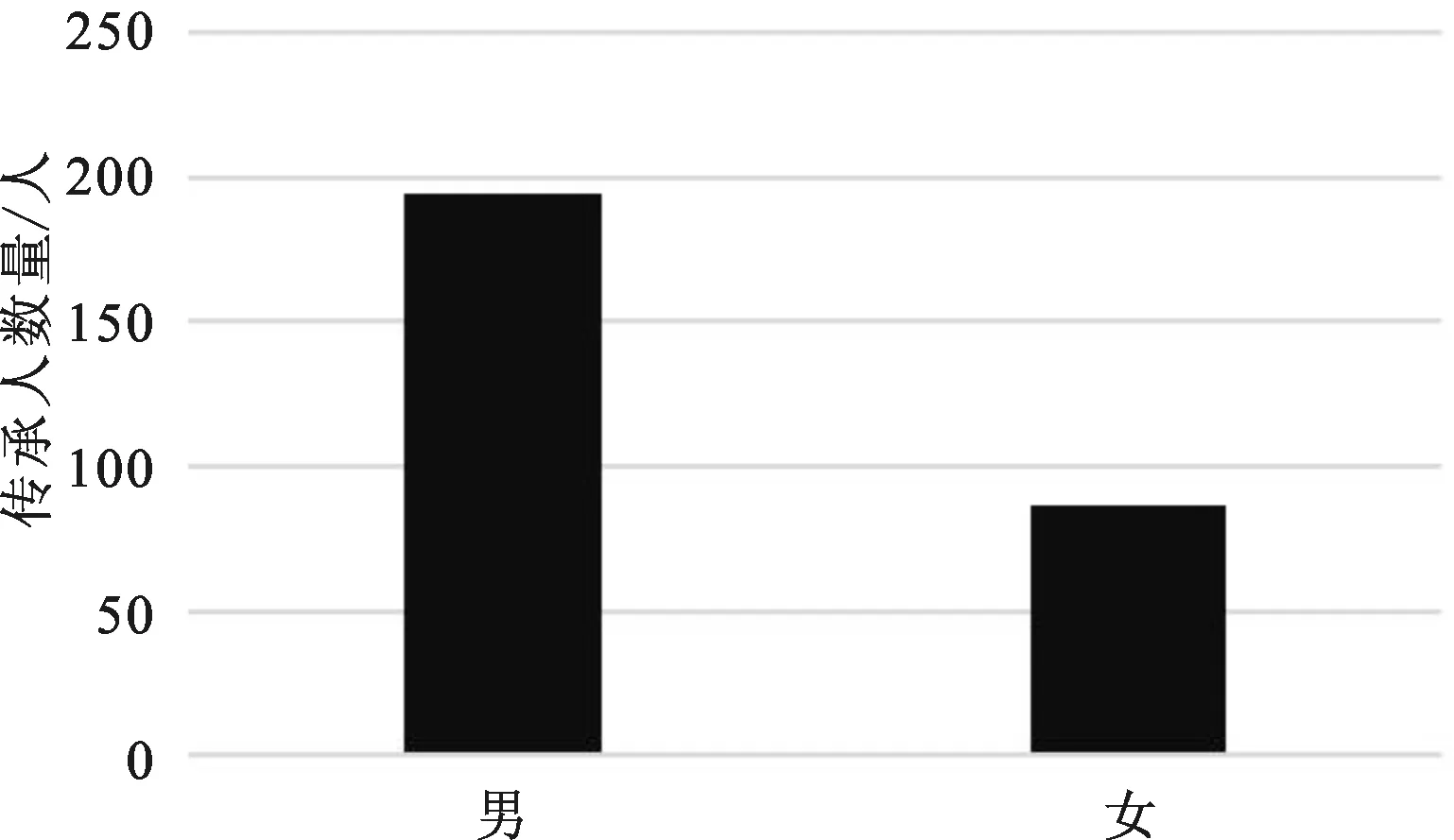

非遗传承人总体男女比例呈现出男多女少的状态(图9)。在不同的非遗类型中,性别比例也出现同样的趋势,如传统舞蹈的男性为28人,女性有13人;传统美术女性17人,男性23人。

性别图9 大理州非遗传承人男女比例

4 结论与讨论

4.1 不同类型非遗传承人的数量差异

国家级名录将非物质文化遗产分为十大门类,其中五个门类的名称在2008年有所调整,并沿用至今。十大门类分别为:民间文学,传统音乐,传统舞蹈,传统戏剧,曲艺,传统体育、游艺与杂技,传统美术,传统技艺,传统医药,民俗。 大理州在非遗保护与传承中对于这些不同类型的非遗项目均有涉及,体现出了对于非遗保护与传承的整体考虑与规划。从大理州非遗传承人不同类型的人数分布看:十大门类非遗都有传承人认定,各个类别人数从3~104人不等。

截至2020年,大理州先后完成了五批州级非遗的认证。总体来看,传统技艺、传统舞蹈、传统音乐、传统美术和民俗项目是代表性传承人最为集中,以传统技艺为最。传统医药、曲艺以及传统体育、游艺与杂技项目上传承人较为缺乏,传承人数量也有限。对于非遗传承人的认定工作,基本都在关注非遗传承人总体情况,而对于各个类型的非遗传承人有所忽略,形成了重整体研究忽略不同类型群体的研究(找找看有无参考文献)。在大理州所进行的五批非遗传承人认定中,传统技艺的人数占比最高,而传统医药的非遗传承人人数较少。不同类型非遗传承人的数量差异明显,传统技艺传承人有104人,而传统医药的人数只有3人,相差34倍之多,这也侧面说明当前非遗保护与传承出现了不均衡的现象,对于部分非遗项目的发掘程度不够,对传统医药的重视程度不够。习近平总书记在致中国中医科学院成立60周年的贺信中强调“切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好,在建设健康中国、实现中国梦的伟大征程中谱写新的篇章”[9]。在大理地区,白族具有较为完善的医学体系,有许多的白族医学、医药传世[10]。此外,其他世居大理的少数民族在长期的生产生活中,也积累了许多丰富的医药文化。但是,由于保护意识的薄弱,有许多传统医药已经绝迹。当前大理州传统医药非遗传承人人数仅为3人,仍有巨大的传统医药文化亟待保护和传承。

由于现代化、城镇化的趋势逐年增加,使得许多传统非遗资源丧失了生存的生态环境。和传统医药一样,曲艺、民间文学、传统戏剧等项目的保护与传承同样面临问题。如今,许多非遗项目重开发轻保护,不考虑项目是否能够得以传承[11]。例如,现在对民间文学的研究只重视田野,并希望“由田野作业获得人类文化的普遍性知识或特别地区的地方性知识”[12]。忽略了其传承的重要意义。总体来看,文学研究应该是立足于作品文本进行分析,“田野作业和语境分析,只能是一种服务于民间文学作品的科学记录、合理阐释手段,而不能成为民间文学研究的本体”[13]。而当下的情况说明当前对于民间文学的挖掘还不够,没有全面充分的对民间文学进行保护与传承,后续还需进行更多的努力和发掘。

4.2 传承人空间格局分布不均

随着社会的发展,公众对非遗文化的诉求也逐渐增加[14,15]。该背景下,非遗资源得到了进一步的保护和传承。从时空分布图看出,无论从数量上还是地域上,大理州各县(市)非遗都有了很大发展(图5),尤其相较于以往的四批传承人,各县第五批传承人数量都有了较大的增加(图6)。但是,在对所有五批非遗传承人的所属地区进行分析后发现,仅大理市、剑川县和云龙县的非遗传承人数量较多,弥渡县、永平县的非遗传承人总数仍然较少(图4),这可能与大理州各县的少数民族分布特征有关。同时,从侧面反映出各个县(市)对于非遗的重视程度存在差异,以及整个大理州对非遗传承人认定时,忽略了整体性的考虑视角。从非遗类型来看,各县(市)的非遗类型也有一定的偏倚。大理市非遗传承人主要集中在传统技艺这一非遗类型,而在剑川县非遗传承人主要是集中于传统美术。从大理州非遗传承人的分布情况以及发展变化的总体情况可以看出,大理州对于整个地区非遗传承的认定出现了区域分布不均的现象,缺少对于一些县区的非遗挖掘和保护,忽视了整个大理州非遗的全面发展。

4.3 年龄分布呈现“崩溃”模式

2018年第五批国家级非遗传承人公布,在入选的1082人中,80岁以上的107人,70~79岁的237人,60~69岁的287人,40~59岁的444人,40岁以下的7人,平均年龄达到了63.29岁(文旅非遗发〔2018〕8号),呈现出明显的老龄化趋势。当前大理州非遗传承人总人数为314人,年龄在60岁以上(含60岁)的人数为99人,占总人数的28.34%,远超过联合国提出的国际老龄化10%的标准[16]。由于传承人的老龄化,很多非遗无法传承,最终走到末路。非遗传承人中缺少年轻力量的加入,缺乏新鲜血液,必将导致非遗传承人出现断代现象,严重的可能使得非遗消失,永久失去这种具有地域特色、民族特色的非物质文化遗产。非遗传承人老龄化问题,对于非遗的保护和传承也是一种挑战。

4.4 民族偏倚与男女比例不协调

现有非遗传承人的所属民族主要在于白族、彝族、汉族,傈僳族、回族、苗族人数较少,大理白族自治州是一个多民族的地区,其中13个世居民族,分别是:汉、白、彝、回、傈僳、苗、纳西、壮、藏、布朗、拉祜、阿昌、傣等民族,而在阿昌族、拉祜族、纳西族等其他7个少数民族中没有非遗传承人分布(图8)。郭大伟指出大理白族非物质文化遗产保护贯彻“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”的保护工作指导方针,坚持“以人为本、活态传承”“整体保护、真实传承”“分级保护、抢救濒危”“保护优先、协调发展”几大原则,确立大理白族群众的文化主体地位[17]。要坚持白族群众的文化主体地位也就势必导致大理州非遗传承人中白族的认定人数占主体,白族非遗传承人更占优势。但在不同民族之间的严重偏倚,不利于大理文化生态保护实验区的对文化多样性保护的长远发展目标。因此,对于其他一些世居少数民族的非遗资源的发掘保护,同样是大理文化生态保护实验区建设和发展所必须考虑的重要议题。

非遗传承人总体男性是女性的2倍之多,在不同类型非遗项目中,男女比例不同。如非遗项目刺绣中女性传承人较多,这是由非遗项目的特殊性所决定的,刺绣对于性别要求相对于其他非遗项目来说较高,也就导致其传承人中女性更多。而在传统技艺,如剑川木雕的传承人中,男性则更多,不同类型的非遗项目影响了传承人的男女比例。而针对当前已经认定的传承人在不同类型非遗项目的占比,也就间接导致了大理州非遗传承人的男女比例的不平衡。

5 建议

5.1 重视部分被忽略非遗类型传承人的发掘

由于地域、民族、价值观等的差异,文化多样性呈现出多样化的特点。而不同的类型的多样化,是非遗文化多样性的重要体现之一。虽然整体上来说,大理州的非遗传承人已覆盖了10个非遗传承人类型,但是很多非遗类型传承人的数量很少,还应进行深层次的挖掘,比如传统体育、游艺与杂技,传统医药,民间文学等都缺少相应的传承人。大理州在今后非遗传承人认定中,应该有一个总体观、大局观。

应偏重于对传统戏剧、民间文学、传统医药以及传统体育、游艺与杂技的考量。对于非遗中不同类型的项目应该共同发展,挖掘其内在价值。通过对相关的非遗项目的挖掘和保护,共同形成大理州全面的非遗保护与传承。

5.2 注重年轻传承人的培养与发掘

大理州州级传承人的年龄结构呈现出明显的老龄化结构,而且显现出了青黄不接的局面。为保证非遗项目的有效传承,大理在非遗扶持的过程中,多注重年轻传承人的培养和发掘。利用不同形式来推动青年群体参与到非遗保护和传承中,增强非遗对青年传承人的影响力,增进社会认同。同时借助非遗对青年群体的影响,吸引更多的人接受非遗、关注非遗、愿意加入传承的队伍,以此实现濒危遗产甚至“断代”遗产的有效传承。同时扩充非遗研习所的人员数量,只有新鲜血液的涌入,才能让非遗传承走向长久,让非遗长存于人们的生活当中。

5.3 积极发掘不同民族非遗资源,改善民族偏倚

对于不同民族不同地区的非遗传承,目前大理州州级非遗传承人的民族比例具有较大的偏倚,很多少数民族的文化没有得到关注。建议对几个世居民族进行非遗项目进行挖掘,并且提高该民族传承人的数量和质量,形成不同民族非遗文化的共同发展。通过对少数民族整体的非遗认定,也可以对于当前非遗空间分布格局不均的情况有所改善。

此外,针对有些项目会同时出现在两个不同类别中,例如:白族刺绣、木雕等既在传统美术中,在传统技艺中同样出现。因都是同一个非遗,可以进行整合。整合之后,该怎么进行分类,可能又涉及到非遗分类的问题探讨。有很多集体性(多人参与)的非遗项目,代表性传承人数目相对较多,但指代不明。例如:绕三灵属于一个“复合型”的非遗文化聚落,需要很多承担不同角色的传承人共同参与完成。而现在的传承人体系中,并没有具体说明某位传承人所具体负责的内容,只是很笼统地归纳在了绕三灵一个大类之中,不利于后期对该项目地整体性保护。后续工作中,应该对于非遗传承人认定和管理进行进一步的思考,对于不同项目非遗分类做出细化与整合。

5.4 整体考量,注重不同县(市)非遗传承人的均衡分布

从大理州州级非遗传承人的总体情况看,在不同的县(市)之间,非遗传承人数量存在很大的差异。大部分非遗传承人主要集中于大理市、剑川县、云龙县、洱源县、宾川县,但是弥渡县、永平县、漾濞县的传承人则较少。建议今后在非遗传承人认定和非遗资源发掘工作中,多注重对这些县份的关注,积极鼓励相关县份进行非遗传承人的申报工作。

致谢

感谢大理大学东喜玛拉雅研究院王荣兴博士帮忙绘制非遗传承人分布地图,感谢大理大学东喜玛拉雅研究院李娜博士对文章的修改。