汾河流域三生空间功能耦合协调研究

2021-11-08苏迎庆冯珍珍郭利刚马小红

李 强, 苏迎庆, 冯珍珍, 周 鑫, 郭利刚, 马小红, 刘 庚†

(1.太原师范学院地理科学学院,030619,山西晋中;2.太原师范学院汾河流域科学发展研究中心,030619,山西晋中;3.郑州大学旅游管理学院,450001,郑州; 4.山东省地质科学研究院,250013,济南)

生产、生活和生态三种功能空间,涵盖生物物理过程、直接和间接生产以及精神、文化、休闲、美学的需求满足等,是自然和社会经济系统协同耦合的产物[1],三生空间的协调发展是协调人地矛盾、促进可持续发展内涵的延伸[2]。改革开放以来,工业化和城镇化带动了我国经济高速发展,目前已进入高质量发展的新阶段,然而随着城市建设用地的不断扩张,生态空间发展受到制约,生产与生活、生态之间的矛盾更加突出[3]。基于此,亟待开展多尺度的生产—生活—生态空间功能之间的协调发展研究。

目前,三生空间的研究主要包括两类:一类是面向国土空间优化的三生空间研究,即三生用地的分类与识别[4-7]、区域三生空间时空分布格局与优化[8-11]、三生空间功能耦合测度[12-13]等,如张红旗等[14]从土地利用的功能角度出发,构建“三生用地”分类体系,初步绘制中国三生用地的空间分布图;王成等[15]利用耦合协调模型对重庆37个县(区)的乡村三生功能耦合协调状况进行时空分析。另一类则是以三生空间的视角对其他热点问题进行研究,如三生视角下空间宜居性评价[16-17]、城市综合承载力评价[18]、生态风险及效应研究[19-20]、三生空间优化的土地整治研究[21-23]及基于三生空间探索乡村振兴路径[10,24]等,研究尺度主要为行政区及城市群等。总体来看,现有成果为三生空间研究提供基本范式,但对生产、生活和生态空间协调发展的定量研究还比较缺乏,且以流域为研究尺度开展的相关研究还较少[25]。流域是集社会、经济、自然于一体的复合系统,兼具生产、生活、生态功能。汾河是山西省的第一大河,也是重要的人口经济集聚区,随着工业化推进过程中的资源过度开采、工业“三废”排放以及城镇建设占用土地资源等人类扰动,流域内水土流失、环境污染及内生性经济发展动力不足等问题激化。为了探究流域三生空间演变机制,识别三生空间低耦合协调地区并找出其主导因子,笔者选取汾河流域2006、2013及2018年数据,对其三生空间耦合协调度进行评价,旨在促进流域生产—生活—生态功能协调发展,为研究区社会经济发展与生态环境保护提供参考。

1 研究区概况

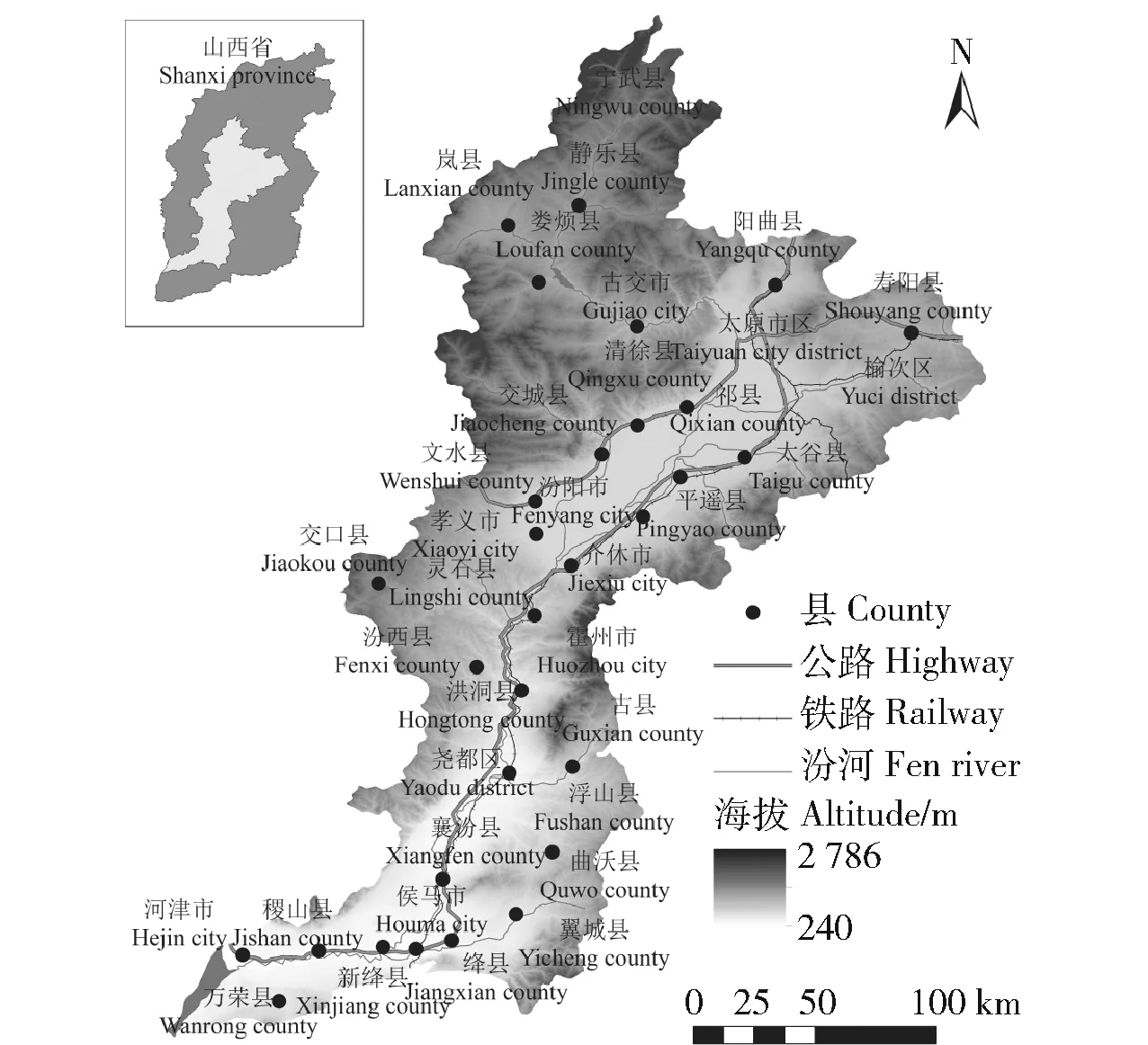

汾河流域(E 110°30′3″~112°50′24″,N 35°22′6″~38°49′24″)地处山西省中部(图1),流域面积约3.95万km2。汾河源于宁武县管涔山,在万荣县注入黄河,全长约713 km。地势由北向南倾斜,并由地堑型纵谷串联太原、临汾等盆地组成,地貌类型以盆地、平川、丘陵为主。属温带大陆性季风气候,年均气温11℃,年均降水量392.8 mm。境内土壤类型包括潮土、褐土、棕壤、粗骨土等8类。包括忻州、太原、晋中、吕梁、运城、临汾6市40县,约占全省40.1%的人口、42.6%的GDP,城镇化水平达60.3%,是全省重要的人口经济聚集区。

图1 汾河流域区位图Fig.1 Location map of Fen river basin

2 研究方法

2.1 指标体系构建及数据来源

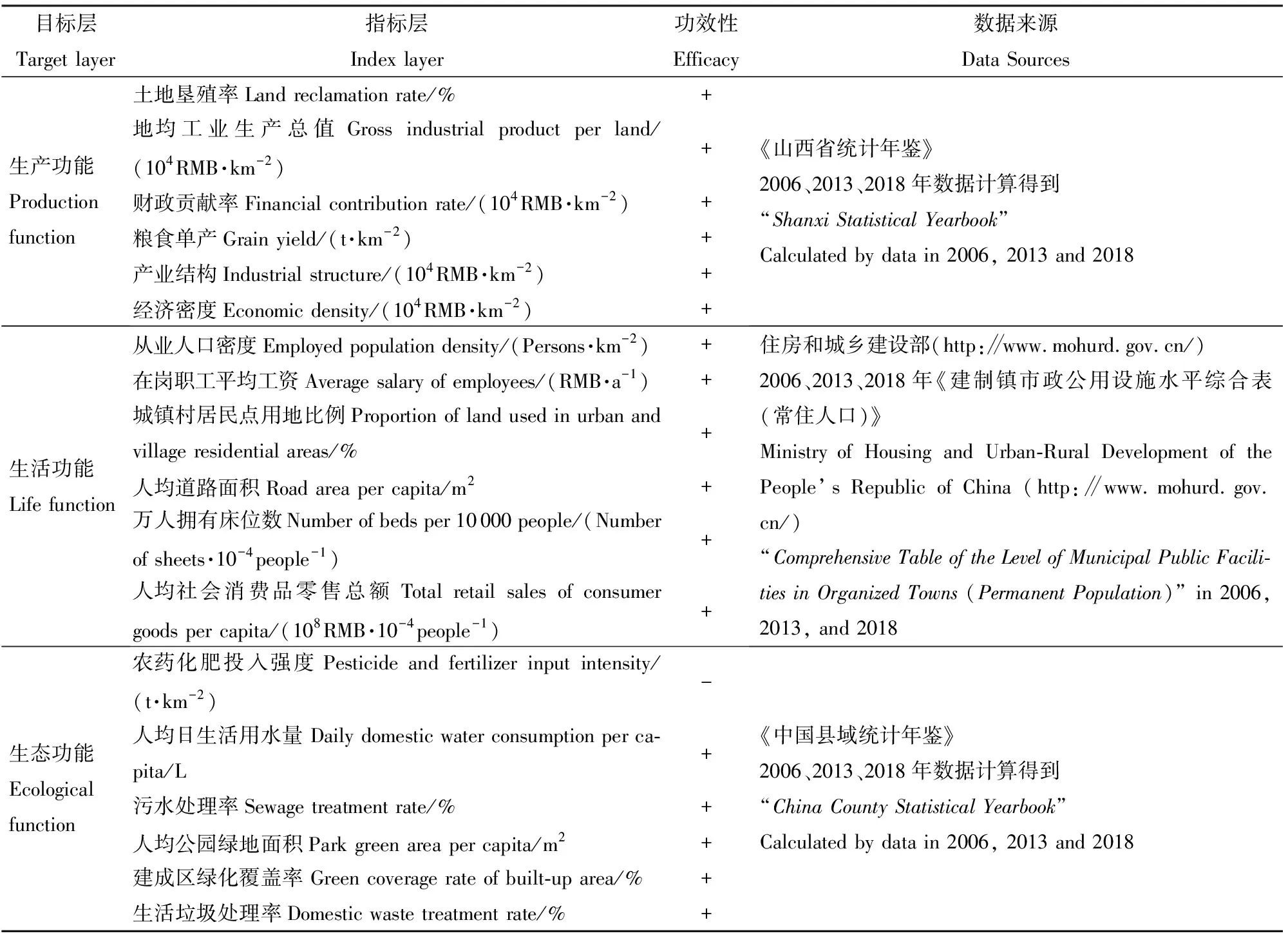

生产功能指空间生产农产品或工业产品以及提供各类服务、增加社会财富的功能;生活功能指为居民提供居住和生活保障功能的能力,能够反映居民的居住、收入、消费、福利状况;生态功能指空间提供生态产品和服务以及应对外界干扰、实现自我修复、维持生态系统稳定的能力[16]。选取2008年《汾河流域生态环境治理修复与保护工程方案》中工程实施开始前(2006年)、中期建设(2013年)及远期建设完成(2018年)的基期节点,比较分析汾河流域三生空间的时空演变。依据研究区本底特征,并参考具有类似区域特征的相关研究成果[8,26-27],从生产、生活、生态功能3方面遴选18个指标构建三生功能评价指标体系。其中,各指标原始数据采用非零变换的标准化方法处理[8],采用熵值法[28]确定权重。本文矢量数据源于中国科学院资源环境科学数据中心 (http:∥www.resdc.cn),指标体系及数据来源见表1。

表1 流域三生空间功能评价指标体系Tab.1 Index system of production-living-ecological space function in river basin

2.2 耦合协调模型

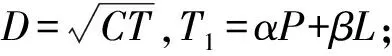

三生空间功能耦合度指生产空间、生活空间和生态空间三者间的相互促进、相互影响、相互胁迫的程度,三生空间功能耦合协调度指三生空间在相互耦合的基础上从无序到有序发展的程度[29],采用耦合协调模型[15,30]可以定量测算三生空间之间的耦合协调度。计算方法如下:

(1)

T=αPi+βLi+δEi;

(2)

(3)

式中:C为三生功能之间的耦合度,取值范围[0,1],值越大说明三者间相互作用越明显;Pi、Li、Ei分别为第i个地区生产、生活、生态功能的综合评价值;T为协调发展综合评价指数,取值范围为[0,1];α、β、δ分别为生产、生活、生态功能权重,在参照前期研究基础上[15,30],将权重确定为α=0.35,β=0.35,δ=0.3;D为三生空间功能的耦合协调度,取值范围[0,1]。

为进一步探究“生产—生活”功能,“生产—生态”功能,“生活—生态”功能两两间相互作用程度,依据式(1)依次可得两两间耦合度模型演化式(4)[15],同理,依据式(3)可得两两间耦合协调度模型演化式(5)[15],计算公式如下:

(4)

(5)

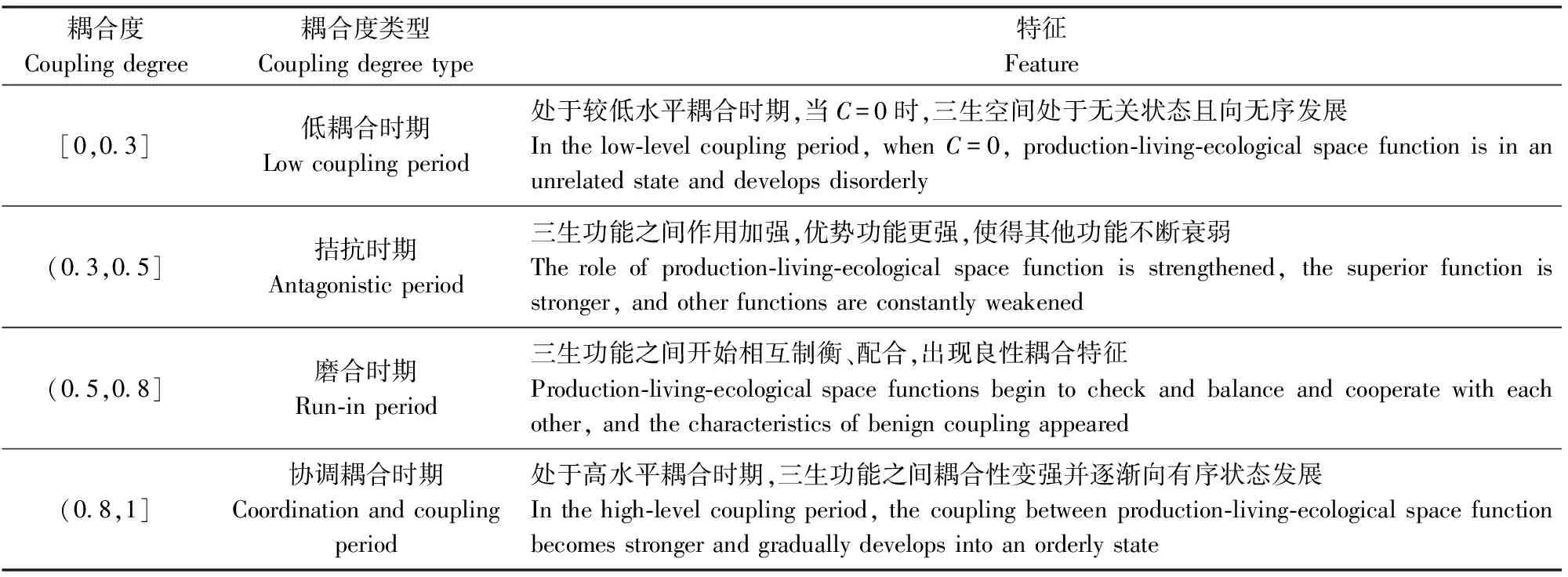

笔者将三生空间功能耦合度划分为4级(表2)[16,30],耦合协调度分为5级(表3)[16,30]。

表2 汾河流域三生空间功能耦合度类型划分Tab.2 Classification of coupling degree of production-living-ecological space function in Fen river basin

表3 汾河流域三生空间功能耦合协调度类型划分Tab.3 Classification of coupling and coordination degree of production-living-ecological space function in Fen river basin

3 结果与分析

3.1 三生空间功能耦合度时空分析

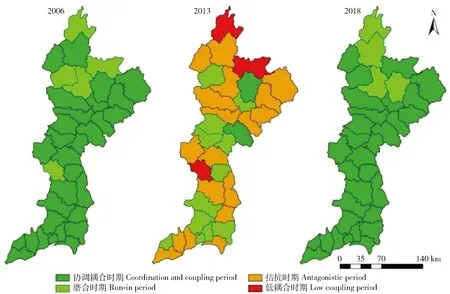

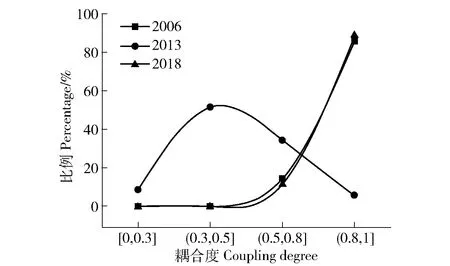

空间维度上(图2),2006、2013和2018年高值耦合区集中分布于流域中下游经济较为发达县区;低值耦合区主要位于流域上游山区经济欠发达县区。三生空间功能耦合度呈现“北低南高”与低值“斑块”嵌入的空间特征。时间维度上,2006—2018年三生空间功能耦合度经历由“协调—拮抗—协调”先降后升的发展态势。结合频数分析,2006—2018年三生空间功能耦合度演变趋势为“向上开口的抛物线”的演变特征(图3),三生空间功能耦合度经历由“增高—降低—增高”过程,总体地域差异缩小,局部差异依然存在。2006年,三生空间功能耦合度曲线呈现“指数型”态势,以协调耦合(占85.71%)及磨合(占14.29%)为主,三生空间功能耦合度整体较高。2013年,生产、生活空间功能分别从25.22%、29.77%扩大到25.64%、32.88%,而生态空间功能由45.01%下降至41.48%,造成该年三生空间功能耦合度演变曲线呈现倒“U”型结构,其中拮抗占51.43%、磨合占34.29%、低耦合占8.57%、协调占5.71%。2018年,耦合度演变曲线回归“指数型”特征,协调耦合、磨合各占88.57%、11.43%。总体来看,对区域经济发展的过度追求,一方面造成生活—生产空间相互竞争性增长,另一方面造成生态空间的萎缩,综合造成三生空间耦合协调度阶段性的下降。当三生空间矛盾突显时,又反向促进区域产业调整、生态修复等使三生空间耦合协调度水平回升。

图2 2006、2013和2018年汾河流域三生空间功能耦合度分布格局Fig.2 Distribution pattern of production-living-ecological space function coupling degree in Fen river basin in 2006, 2013 and 2018

图3 2006、2013和2018年汾河流域三生空间 功能耦合度演变曲线Fig.3 Evolution curve of production-living-ecological space function coupling degree in Fen river basin in 2006, 2013 and 2018

3.2 流域三生空间功能耦合协调度时空分析

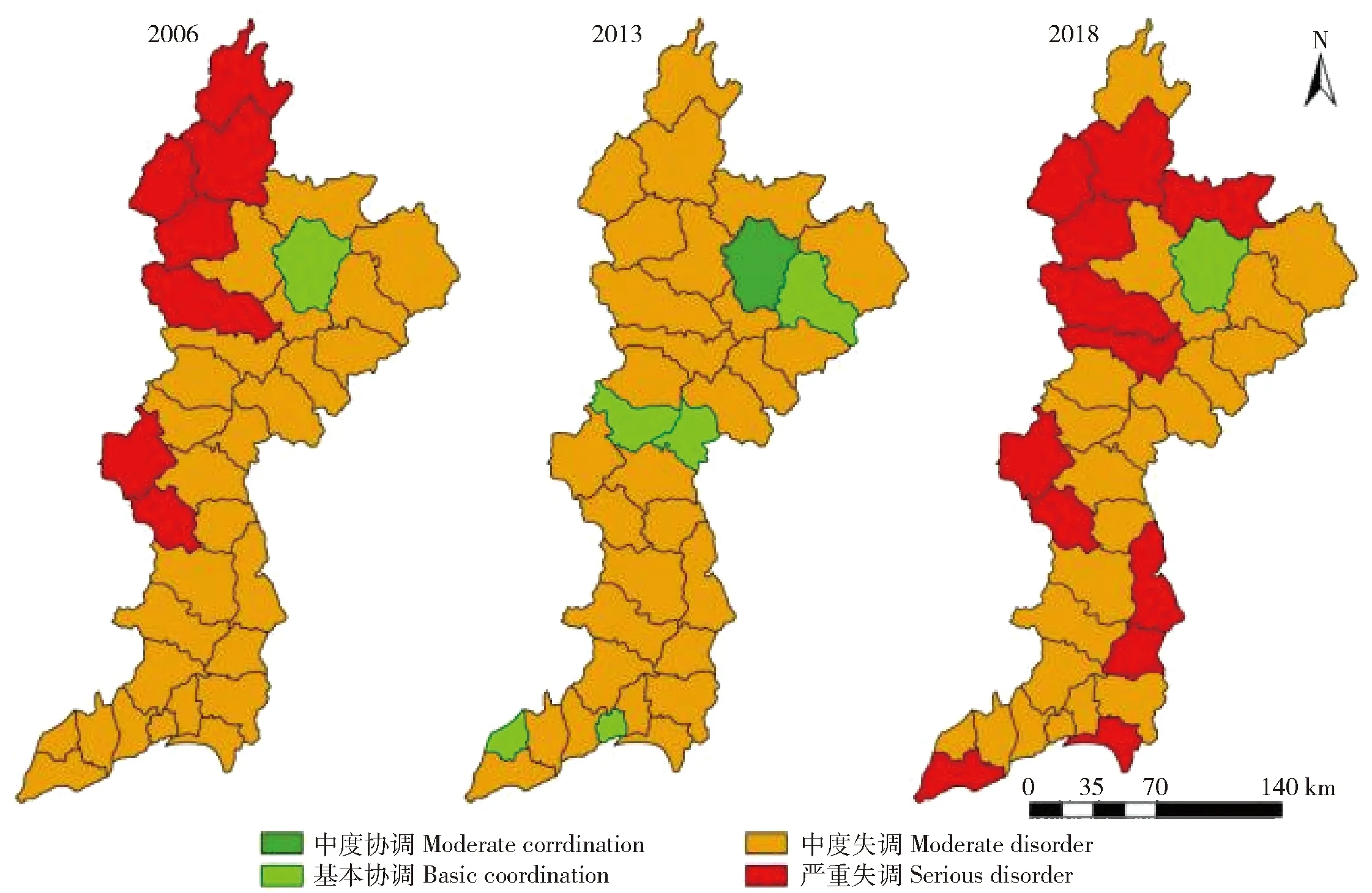

空间维度上(图4),2006、2013和2018年流域三生空间功能耦合协调度与其耦合度空间分布存在一定正相关,与流域高程存在一定负相关,局部地区空间分异明显。

图4 2006、2013和2018年汾河流域三生空间功能耦合协调度分布格局Fig.4 Distribution pattern of production-living-ecological space function coupling and coordination degree in Fen river basin in 2006, 2013 and 2018

时间维度上,2006年除省会太原市辖区耦合协调度为“基本协调”,其他地区以中度失调(占62.86%)、严重失调(占34.29%)为主。耦合协调度介于[0.149,0.482]之间,最低值在静乐县,最高值在太原市辖区,整体耦合协调较低。2013年研究区耦合协调度提高,介于[0.201,0.638]之间,最高值为太原市辖区,最低值为娄烦县。新增“基本协调”占14.29%,其中榆次区、孝义市、介休市等6县区通过转变生产方式,治理生态问题,达到此阶段水平。宁武、静乐等县经历“严重失调—中度失调”协调耦合度改善过程,使“中度协调”水平同比提高31.82%。2018年,协调耦合度介于[0.152,0.411]之间,最高值为太原市辖区,最低值为娄烦县。耦合协调度整体出现“倒退”,其中“严重失调”占20%,“中度失调”占71.11%。由于汾河流域是山西省最重要的人口经济集聚区域,所以生态压力较大,历史“生态欠债”多,短期内实现三生空间功能协调发展仍存在很大挑战。

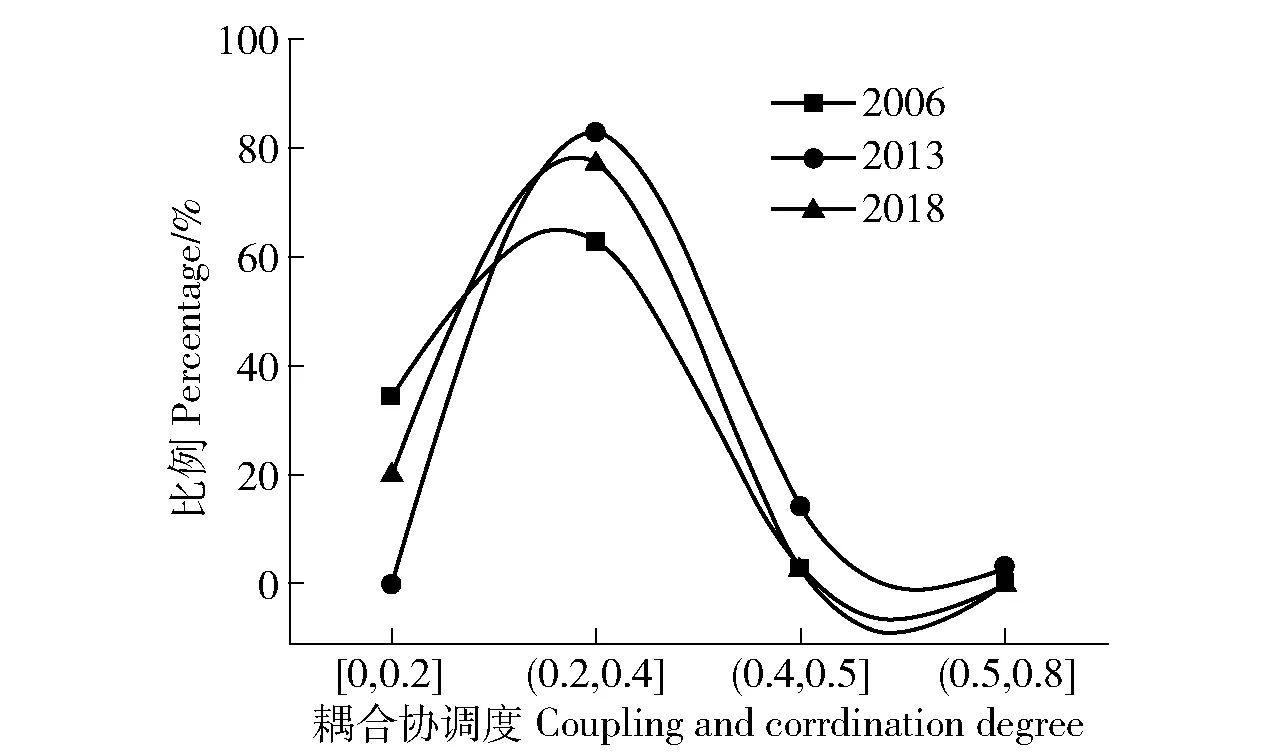

2006—2018年三生空间功能耦合协调度演变具有“波浪式”曲线特征,符合“螺旋式”上升规律(图5)。2018年耦合协调度相比2013年出现“倒退”,与处于耦合协调度的阶段性“拐点”有关联性,进而出现生产、生活、生态空间功能同时提升,但生产空间功能提升幅度高于生活、生态空间功能,短期内出现生活、生态空间受到胁迫现象。

图5 2006、2013及2018年流域三生空间功能 耦合协调度演变曲线Fig.5 Evolution curve of production-living-ecological space function coupling and coordination degree in Fen river basin in 2006, 2013 and 2018

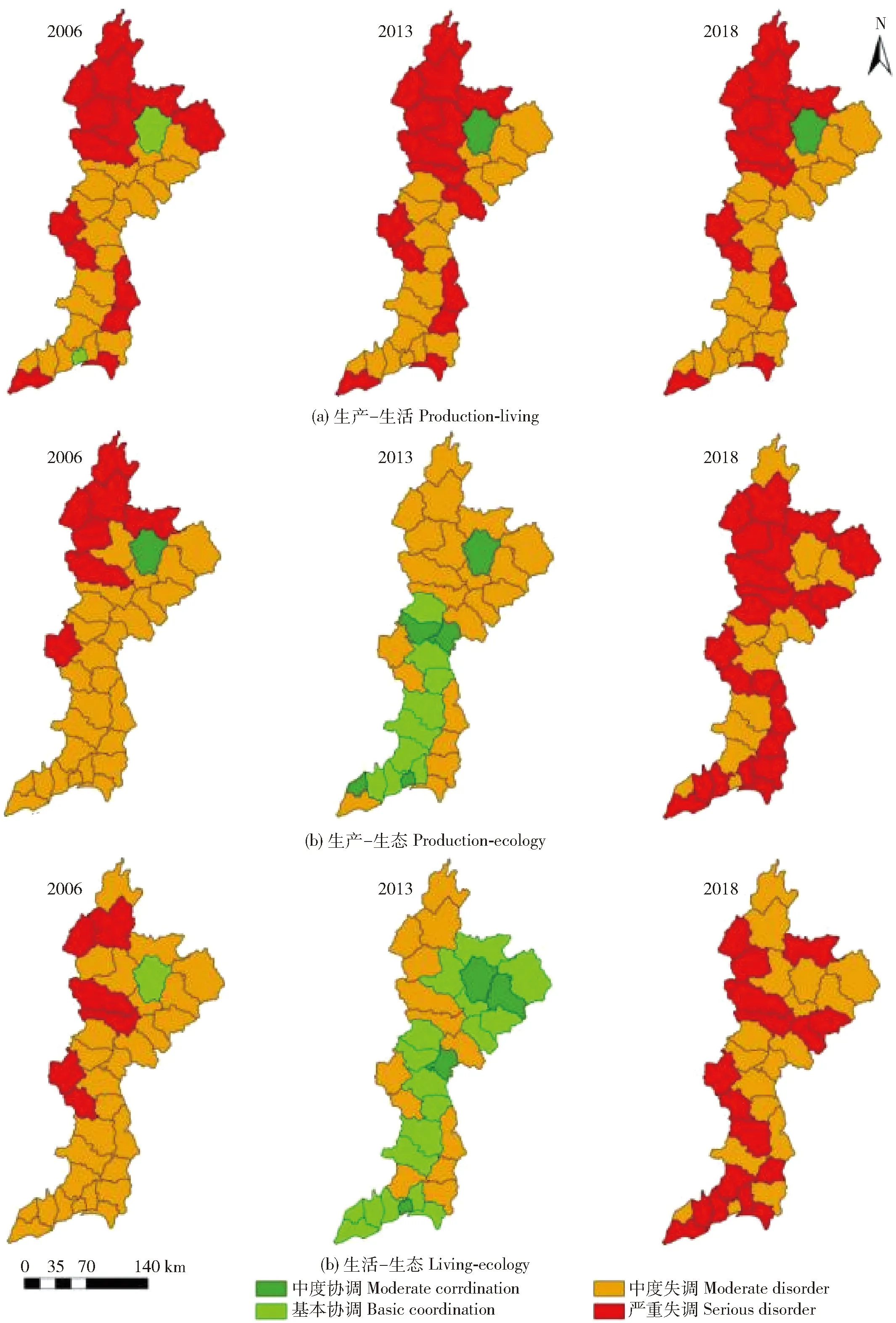

3.3 流域三生空间功能两两耦合协调时空分析

2006、2013和2018年流域“生产—生活”空间功能耦合度高于同期“生产—生态”“生活—生态”空间功能耦合度水平,“生产—生活”空间功能耦合度类型以协调耦合、磨合为主(图6)。“生产—生活”空间功能耦合协调度整体低于同期“生产—生态”“生活—生态”空间功能耦合协调度水平(图7),“生产—生活”空间功能耦合协调度除太原市辖区一直处于较高水平外,其他地区以严重失调、中度失调为主。综合分析,由于生产—生活空间的用地标准基本一致,空间土地转换频繁,耦合度较高;但两者空间用地转换属于博弈竞争型,尤其是生活空间挤占生产空间中农业空间用地,造成生产—生活空间功能耦合协调度总体偏低。

“生产—生态”空间功能耦合度低于同期“生产—生活”“生活—生态”空间功能耦合度水平,从时空序列分析,2006—2018年“生产—生态”空间功能耦合度总体经历由“高—降低—增高”的过程(图6)。“生产—生态”耦合协调度整体略高于同期“生产—生活”空间功能耦合协调度,略低于同期“生活—生态”空间功能耦合协调度(图7)。“生产—生态”空间用地标准差异较大,且本研究区地处黄土高原,地形破碎,可转化为生产空间的生态空间用地较少,所以两两耦合水平比其他空间低。随着产业转型升级,早期流域内以农为主转为以工为主的产业结构造成“生产—生态”空间功能耦合度、耦合协调度水平下降,当工业生产空间继续无序扩张最终导致耦合度增高。

“生活—生态”空间功能耦合度、耦合协调度与“生产—生态”空间功能整体发展趋势保持吻合,耦合度经历“高—降低—增高”的过程(图6和图7)。早期城镇村居民点用地比例中农业村镇比例较高,为保证生产空间用地,将适宜性生态空间区域开发为生活空间,因此“生活—生态”空间功能耦合度较高。随着城镇化进程的加快,生态空间用地满足不了生活空间需求,导致生活空间占用生产空间,引起“生活—生态”空间功能耦合度下降。

图7 2006、2013和2018年汾河流域“生产—生活”“生产—生态”“生活—生态”空间功能耦合协调度分布格局Fig.7 Distribution pattern of space function coupling and coordination degree between production and living, production and ecology, living and ecology in Fen river basin in 2006, 2013, and 2018

4 结论

1)流域三生空间耦合度呈现“北低南高”与低值“斑块”嵌入的格局,演变趋势为“向上开口的抛物线”曲线特征;耦合协调度呈现高值区“斑块”嵌入低值区的格局,演变趋势为“波浪式”曲线特征。

2)“生产—生活”空间功能耦合度高于同期“生产—生态”“生活—生态”空间功能耦合度水平;“生产—生活”空间功能耦合协调度整体低于同期“生产—生态”“生活—生态”空间功能耦合协调度水平。

3)研究区三生空间功能耦合及耦合协调度主要类型、时空特征及演变规律受汾河流域空间异质性特征影响显著,由此表现的三生空间功能相互矛盾突出,历史时期“生态欠债”较多,短期内彻底改善三生空间功能耦合及耦合协调度存在很大挑战。