浅谈县域天气气候事件评选新模式

2021-11-08朱晓翠王武军

郑 健 朱晓翠 沈 艳 王武军 廉 亮

(宁波市奉化区气象局,浙江 宁波 315500)

0 引 言

由中国气象局主办的“国内外十大天气气候事件”评选活动,自2007年首次面向公众启动以来,受到社会各界的持续关注,活动至今已连续举办14届,成为中国气象局对外宣传的一个重要品牌[1]。受此影响,全国各地越来越多的气象部门结合地方实际,广泛开展类似评选活动,在普及宣传气象防灾减灾、气候变化应对等方面取得了较好的效果,但也出现了内容同质化越来越严重的问题。

为了增强活动的新颖性和影响力,国家级、省级、市级气象部门基于各自的大数据和多媒体技术,重点在反映天气气候异常的气象数据挖掘及其可视化展示上不断深化。县级气象机构作为基层气象业务单位,在人才、资金、技术等方面存在相对劣势的情况下,如何打破传统天气气候事件评选的固有模式,有效利用网络和媒体资源,树立自己的品牌,提升当地天气气候事件评选的影响力,值得我们思考研究。

1 开展天气气候事件评选的必要性

天气气候事件评选活动属于气象科普活动,主要目的是提高全社会气象防灾减灾意识和能力,最大程度地预防和降低气象灾害造成的损失。随着全球气候变暖,极端气象灾害多发、频发、重发态势日趋严重,社会各界对气候变化科普知识的需求越来越多,相关科普工作的开展也迎来了新的挑战[2]。举办天气气候事件评选活动,有助于提升政府部门、社会公众对气象灾害和极端天气气候事件的认知水平,进一步增强防御气象灾害的主动性。

各级气象部门在组织评选、发布当地天气气候事件的过程中,能够更好地增强自身政务平台的传播力、引导力、影响力、公信力。通过积累大批活跃的用户,扩大知名度,帮助气象部门争取财政支持和社会资金,建立稳定多元的气象科普经费投入机制[3],形成正向循环,这对于基层气象部门具有非常重要的意义。

2 宁波天气气候事件评选活动现状

2.1 市级评选活动基本情况

宁波市开展天气气候事件评选活动的时间较早,2006年宁波市气象局首次对外发布“年均气温异常偏高”等七大天气气候事件,从2009年起每年发布的天气气候事件增加到10件。早期天气气候事件评选以气象专家独立评选为主,主要突出专业性,缺少公众参与。近年来,随着互联网技术的蓬勃发展,公众参与投票评选的技术门槛降低,宁波市在开展天气气候事件评选过程中,除了继续突出评选的专业性,也注重加入公众参与的环节,目前已形成了“部门主导、专家评审、社会参与”的基本模式。评选工作坚持的主要原则包含4个方面,即天气气候事件的极端性、灾害的影响程度和范围、社会公众对天气气候事件的关注度和同类事件的代表性。

对2011—2020年宁波市发布的历年十大天气气候事件进行分类统计发现,过去10 a评选出的100个天气气候事件,按属性可分为灾害性天气过程类和统计评估类。灾害性天气过程类的占比为68%,其中台风、梅雨和阴雨寡照成为前3个热门关键词,其他关键词为暴雨、强对流、高温、干旱、寒潮、雨雪冰冻、大风和大雾。统计评估类主要包括气候年景评价、气温和降水异常变化及年度空气质量状况分析等,占所有天气气候事件的比例相对较少。

2.2 县级评选活动存在的问题

2014年,随着县级气象部门“政务双微”的陆续开通,依托微博微信等新媒体平台,宁波各区(县、市)也开展了不同形式的当地天气气候事件评选活动,在丰富气象科普内容和提升部门影响力方面取得了一定的成绩,但也存在不足和困难。一方面县域天气气候事件评选活动起步时间较省市级的起步时间明显落后,社会公众的知晓度不高;另一方面,县域面积小,天气系统和气候变化影响范围广,县域天气气候事件往往和省市级评选的结果雷同,公众关注度不高,社会影响力不高。

解决上述问题需要不断开拓思路、加强创新。首先,大量公众气象服务的经验表明,单纯的气象数据分析并不一定能引起阅读者的兴趣,但从人们的认知、感知或身边的事物入手,则较容易引发读者阅读的欲望[4]。其次,省市级天气气候事件评选关注点主要集中在气象避害信息,而县域天气气候事件评选内容可以进一步扩展到气象趋利信息,宣传良好的天气气候在人民美好生活中扮演的重要角色。最后,县域天气气候事件评选需要形成具有当地特色的品牌,利用品牌效应提升评选活动的内涵和吸引力。

3 天气气候事件评选的新模式探索

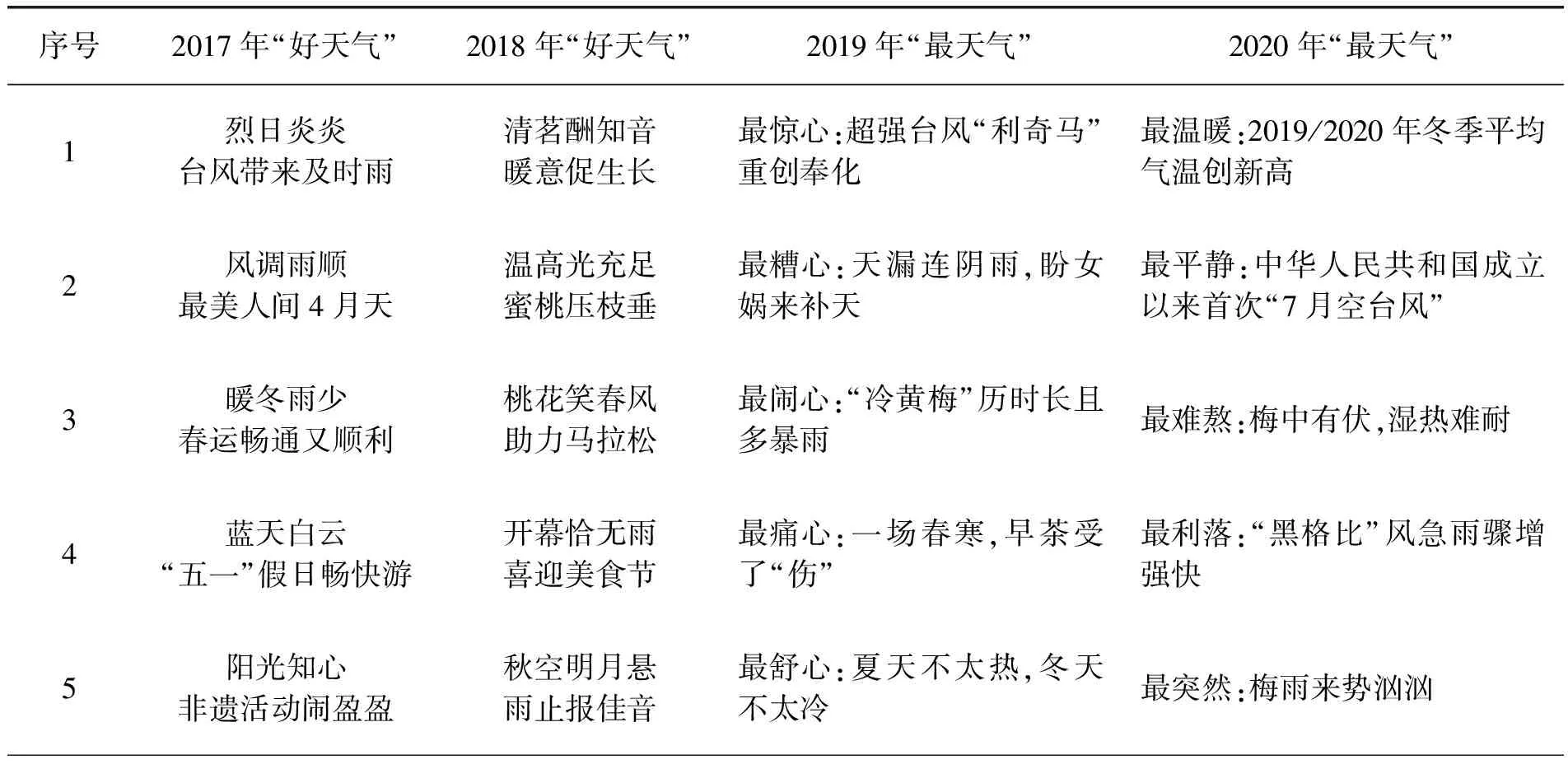

为了更好地普及气象科普知识,引导公众关心气象,宁波市奉化区在2017—2020年相继尝试开展“好天气”“最天气”评选活动(表1),努力贴近群众衣食住行,打造具有当地特色的天气气候事件评选品牌。评选活动在延续传统评选模式的基础上,充分发挥媒体在天气气候事件评选和发布中的重要作用,形成了“部门主导、专家评审、社会参与、媒体助推”的新模式,同时新模式将关注点从灾害性或极端天气气候事件延伸扩展到发现美丽天气时刻,通过挖掘天气气候“正能量”宣传奉化“最美最好”,鼓励公众关注气象工作,取得了良好的社会效益。

表1 2017—2020年奉化“好天气”“最天气”评选结果

表1 (续)

3.1 从避害到趋利,转变评选角度

传统的天气气候事件评选与“好天气”评选,最本质的不同是评选角度的转变。传统的天气气候事件评选从增强公众气象防灾减灾意识的角度出发,重点突出极端性和灾害性,主要是给社会经济发展和人民生命财产安全造成严重威胁的天气和气候事件的评选,关键字是“坏”。“好天气”评选打破常规,从逆向思维的角度出发,引导公众去发现身边天气气候之美,强调给当地群众带来幸福感或对生产生活有益的好天气的评选。

“最天气”评选进一步做到了趋利与避害的统一结合,通过突出不同天气气候事件自身的特点及其带给人们不同的内心感受,评选出惊心动魄的灾害性天气和温暖贴心的美好天气。例如,2019年夏季高温少、冬季无严寒的气候特点,让公众倍感冬暖夏凉的“最舒心”;而同年4月初的一场倒春寒致使奉化早春名优茶绝收,让茶农和品茶客们“最痛心”。这类从公众的认知、感知角度出发评选的天气气候事件,更能引发大家的共鸣。

3.2 结合衣食住行,彰显当地特色

奉化“好天气”“最天气”评选着眼于天气气候对衣食住行各个方面的影响,并抓住公众对特定节日和在重大活动期间的天气敏感性强、关注度高的特点,将奉化发生的重要事件或关键节庆活动等与当时天气气候特点相结合,评选出具有地方特色的天气气候事件,达到与众不同的效果。

2018年评选的“好天气”“桃花笑春风,助力马拉松”以及2019年评选的最欢心天气“天高云淡风和畅,弥勒文化节引人往”,就是将好天气与家喻户晓的奉化水蜜桃文化节和雪窦山弥勒文化节进行关联。在2020年“最天气”评选中,又以奉化被继续授予“中国天然氧吧”称号这一事件为背景,结合年内PM2.5浓度、空气质量优良率和空气清新度等指标再创佳绩的实际情况,推选出“最清新”天气,得到地方媒体广泛报道。

3.3 媒体全程助力,提升宣传效果

天气气候事件评选活动传递的气象科普信息是社会信息的一种,受社会信息系统传播规律的制约[5]。专业媒体拥有成熟的新闻传播理念和运作机制,并且对热点天气气候事件敏感性更高。在奉化每年的“好天气”“最天气”评选中,除了有气象专家和社会公众的参与,专业媒体专家也受邀作为评审专家,从传播学的角度,给出对不同天气气候事件新闻传播的分析和解读。在评选结果发布环节中,奉化气象部门通过主动对接主流媒体,借助其品牌知名度高和受众广泛的优势,达到较好的传播宣传效果。

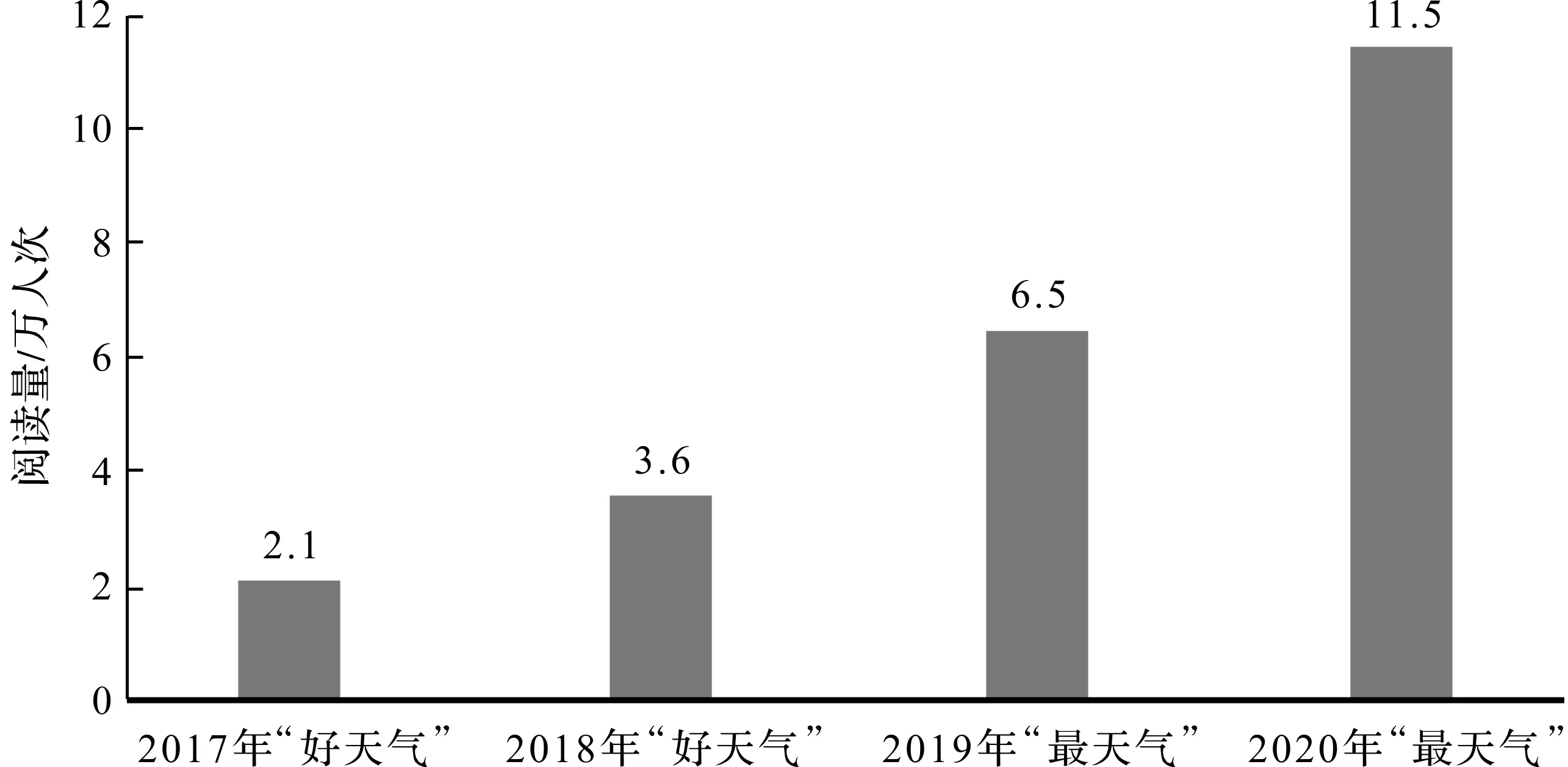

近年来,先后有《宁波晚报》、《奉化日报》、“宁波甬派”等23家传统媒体及新媒体参与奉化“好天气”“最天气”评选活动的报道和转载。“宁波甬派”报道的用户阅读量呈逐年上升趋势(图1),2020年创纪录达11.5万人次,在一定程度上表明评选活动影响力不断提高,科普受众持续增加。同时,评选活动也带动了奉化气象部门政务双微的粉丝数量,在前期宣传、组织投票和结果公布的过程中,“奉化气象”微信公众号作为主要活动载体,粉丝人数增加显著,2020年年底达到了37286人次。

图1 “宁波甬派”报道的奉化天气气候事件评选活动用户阅读量(单位:万人次)

4 结 语

针对县域天气气候事件评选中存在的知晓度不高、影响力不大的问题,本文结合奉化“好天气”“最天气”评选案例经验,在传统天气气候事件评选模式的基础上,总结提出如下3个方面的改进。

(1)从“避害”和“趋利”两个角度开展天气气候事件评选,让公众在增强气象防灾减灾意识的同时,关注不同天气气候对经济活动和人民美好生活的积极作用。

(2)对天气气候事件的评选,宜从公众的认知、感知角度出发,贴近公众衣食住行和熟悉的身边事物、活动节日等,这更易引发共鸣,提升关注兴趣。

(3)充分发挥媒体在天气气候事件评选和发布两个环节中的重要作用,借助专业媒体对热点事件敏感性更高、拥有成熟的新闻传播理念和运作机制的优势,推动气象科普在广度和深度上不断发展。

在各类天气气候事件评选遍地开花的形势下,打造接地气的地方特色评选品牌,进而成为群众看得懂、记得住、想参与的活动,才能充分发挥天气气候事件评选活动在气象科普宣传中的重要作用,不断提升基层气象部门的社会影响力,形成气象科普工作的良性机制。