发展战略、创新结构与自生能力

——以133家汽车制造业上市公司数据为例

2021-11-08熊德斌

熊德斌 王 松

一、问题的提出

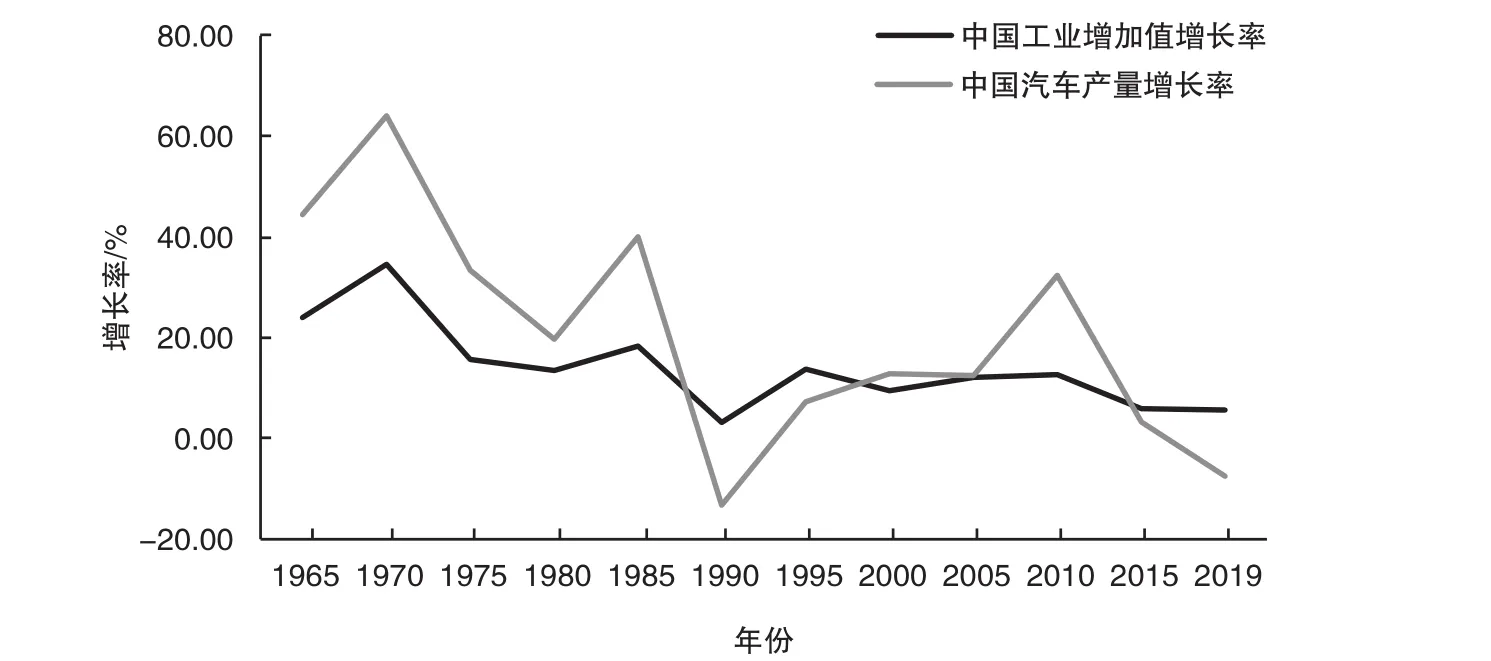

中国不断探索适合自身实际的经济发展模式,成为世界上唯一具备完整工业体系的国家。新中国成立初期,由于比较优势发展战略门槛限制等客观原因,中国共产党选取了优先发展重工业的战略措施①邓宏图、徐宝亮、邹洋:《中国工业化的经济逻辑:从重工业优先到比较优势战略》,《经济研究》2018年第11期,第17—31页。,经过“一五”计划、国民经济调整等阶段,党带领全国人民建立起独立的、比较完整的工业体系②张乾元:《独立的比较完整的工业体系和国民经济体系的建立及其意义》,《思想理论教育导刊》2009年第11期,第31—36页。。这一时期,由于实行计划经济体制,工业发展比例关系严重失调。1978年后,党和国家逐步将工作重心转移到经济建设上,同时重工业和轻工业平衡发展①王骏:《中共中央三代领导集体与中国工业化》,《当代中国史研究》2003年第1期,第66—75+127—128页。,逐步建立起社会主义市场经济体制,积极引进国外先进技术,提升工业生产效率,极大地促进了工业的发展。汽车工业上下游关联众多,具有较强的连锁效应。由图1可见,中国汽车工业与整个工业发展趋势高度契合,是中国工业发展的一个缩影,其转型升级具有典型性和代表性。

图1 中国工业与汽车工业发展缩影

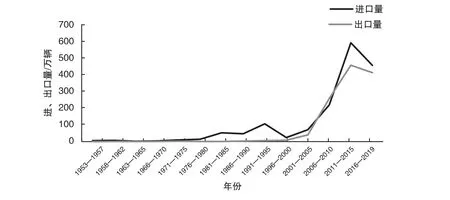

始于1953年的中国汽车制造业历经以引进前苏联技术为起点的自力更生阶段到改革开放后吸收国外先进技术、资本与我国丰富劳动力资源比较优势结合并不断转型升级的发展历程。1978年我国汽车年产量14.9万辆,仅占当时世界总产量的0.4%,在“四五”时期,我国汽车进口9.79万辆,出口0.44万辆。改革开放后,到1998年,我国汽车年产量162.79万辆,比1980年增长近8倍。2019年我国汽车产量达到2 572.1万辆,连续10年位于世界第一。如图2所示,进入21世纪中国汽车外贸快速发展,“十二五”期间进口589.33万辆,出口455.77万辆,形成汽车进出口并行发展模式。中国汽车工业变迁反映了国家发展战略适时调整,把中国劳动力比较优势与国外技术以及资本不断融合增强企业自生能力的发展过程。

图2 中国汽车外贸发展情况

汽车企业自生能力是产业升级的微观基础。在市场竞争环境下,国家战略决定汽车产业政策,企业战略上升为汽车工业发展主导战略,从而影响企业自生能力,故本文选取2010—2019年汽车制造业上市公司数据进行研究。图3显示了最近10年我国汽车工业上市公司自生能力(企业利润率-行业平均利润率)分布差异较大的特征。为什么汽车工业内部企业利润率出现如此大的波动?汽车企业采取不同的发展战略和创新结构,对企业自生能力产生巨大影响。本文正是在这种背景下研究企业发展战略与创新结构影响其自生能力机制的。

图3 2010—2019年汽车工业上市公司自生能力分布图

本文结构安排如下:第二部分对现有文献进行梳理和分析;第三部分进行理论分析和假设;第四和第五部分利用133家汽车制造业上市公司数据进行计量检验;第六部分是研究结论。

二、文献综述

产业发展一方面受到国家发展战略和产业政策的影响,另一方面也受到企业发展战略的影响。徐朝阳和林毅夫认为国家战略偏离要素禀赋结构优先发展重工业,导致资源配置的扭曲和经济发展的低效。①徐朝阳、林毅夫:《发展战略与经济增长》,《中国社会科学》2010年第3期,第94—108+222页。林毅夫等发现国家发展战略对经济发展产生深刻影响,尤其体现在产业发展中,如果遵循比较优势的发展战略,对技术知识加以吸收,可以缩小与发达国家差距。②林毅夫:《发展战略、自生能力和经济收敛》,《经济学(季刊)》2002年第1期,第269—300页;潘士远、林毅夫:《中国的就业问题及其对策》,《理论参考》2006年第11期,第4—7页;李飞跃,林毅夫:《发展战略、自生能力与发展中国家经济制度扭曲》,《南开经济研究》2011年第5期,第3—19页。企业是发展产业的微观主体,中国大多数产业发展可以分为幼稚期、成熟期和强壮期,企业发展战略可以推动产业发展向第三阶段拓展。①金碚:《中国产业发展的道路和战略选择》,《中国工业经济》2004年第7期,第5—13页。一方面,企业发展战略决定资源配置,从而决定要素禀赋结构。不同资源的丰裕程度是决定一国比较优势的基础,也是衡量一国发展水平的标志②俞建国、王岳平、王亚平等:《中国小企业发展战略研究》,《管理世界》2001年第2期,第157—166+205页。,我国企业要实行符合比较优势的发展战略,加大研发投入, 实现创新、模仿并举从而增强技术优势,提高企业核心竞争力③张蕊、田澎:《生物制药产业现状分析及我国企业的发展战略》,《工业工程与管理》2005年第5期,第107—111+117页。。另一方面,企业发展战略决定融资规模,企业在生命周期中的不同阶段采取不同的融资战略,在整个发展过程可以采取企业兼并,让积累资金得到充分利用。④钱海章:《高新技术企业的生命周期及融资战略》,《金融研究》1999年第8期,第61—66页。

企业的生存与发展决定于自生能力。企业自生能力的概念最早是由林毅夫和谭国富提出的。⑤林毅夫、谭国富:《自生能力、政策性负担、责任归属和预算软约束》,《经济社会体制比较》2000年第4期,第54—58页。林毅夫等指出国企改革的根本问题是企业缺乏自生能力,一个企业是否具有自生能力视其产业、产品、技术选择是否与经济的要素禀赋结构所决定的比较优势一致而定,并强调股票市场的诸多问题的根源是企业缺乏自生能力。⑥林毅夫、刘培林:《国企改革下一步:剥离政策性负担、提高企业的自生能力》,《中国国情国力》2001年第Z1期,第27页; 林毅夫、刘明兴、章奇:《政策性负担与企业的预算软约束:来自中国的实证研究》,《管理世界》2004年第8期,第81—89+127—156页;林毅夫:《新结构经济学视角下的国有企业改革》,《社会科学战线》2019年第1期,第41—48页。要解决企业自生能力问题,仅仅依靠消除企业政策性约束是不够的,关键是通过“国退民进”的产权改革消除竞争性行业国有企业的盈利软约束。⑦刘明宇、赵守国:《竞争性行业国有企业的盈利软约束与自生能力》,《中国软科学》2004年第1期,第79—84页。廖国民和王永钦认为尽管一国有资源禀赋的比较优势,但若缺乏技术优势,该国企业就不可能有自生能力;但如果一国存在交易效率的比较优势和规模经济,则尽管不存在资源禀赋的比较优势,该国企业也具有比较优势。⑧廖国民、王永钦:《论比较优势与自生能力的关系》,《经济研究》2003年第9期,第32—39+48+93页。申广军使用工业企业数据库研究发现,不符合比较优势的企业生产效率低、盈利能力差,最终只能通过政府补贴等方式生存。⑨申广军:《比较优势与僵尸企业:基于新结构经济学视角的研究》,《管理世界》2016年第12期,第13—24+187页。易荣华经由微观分析发现,绝大多数公司在上市初具有自生能力,但产业技术选择未随其要素禀赋结构水平的提高而适时升级是公司上市后缺乏自生能力的根本原因。⑩易荣华:《上市公司的自生能力——来自沪深股市的经验证据》,《工业技术经济》2004年第4期,第121—125页。

产业内部升级是具有自生能力的企业不断促进要素禀赋结构升级,进而促进内部分工和技术进步,从而增强企业自生能力的循环累计升级过程。日本经济学家赤松要提出“雁行模式”,认为后发国家借助劳动力和资源等要素禀赋结构的比较优势,并依靠规模经济和劳动力优势,可以实现产业结构的转型和升级。①李旭轩:《雁行理论在西部产业结构升级中的应用探讨——以粤桂合作特别试验区为例》,《技术经济与管理研究》2013年第5期,第99—103页。这种重要观点同样适用于中国汽车工业变迁,柳岩等认为,改革开放激发了中国经济发展的活力,开放国内市场引进外资,以及对外合作,促进了轿车生产技术的提升,但也形成了国有大企业相对垄断的产业格局,其缺乏创新活力;中国加入WTO后,进入合资开发与自主研发并争阶段,更大规模引进资本、技术,进一步改善禀赋结构。②柳岩、管晓方、宋玉泉:《中国轿车发展的三个阶段》,《吉林大学学报(工学版)》2009年第1期,第259—265页。崔剑峰和李斯萌分析发现我国汽车工业前景广阔,提出发展战略要集中于提高产业集中度、提升自主创新能力等。③崔剑峰、李斯萌:《后金融危机时期我国汽车产业发展战略研究》,《经济纵横》2010年第4期,第27—29页。

发展中国家企业技术能力发展的基本轨迹是从仿制能力到创造性模仿能力,再到自主创新能力的过程④赵晓庆、许庆瑞:《企业技术能力演化的轨迹》,《科研管理》2002年第1期,第70—76页。,部分学者认为中国能够通过对外的技术引进,缩小与部分发达国家之间的技术差距⑤袁江、张成思:《强制性技术变迁、不平衡增长与中国经济周期模型》,《经济研究》2009年12期,第17—29页。。唐未兵等的研究表明,技术创新与经济增长集约化水平呈负相关,而外资技术溢出和模仿效应有利于经济增长集约化水平的提升。⑥唐未兵、傅元海、王展祥:《技术创新、技术引进与经济增长方式转变》,《经济研究》2014年第7期,第31—43页。赵建吉等同样认为,在经济全球化背景下,企业技术学习是企业自生能力的重要支撑。⑦赵建吉、王艳华、苗长虹:《基于资源禀赋、技术学习的企业自生能力构建》,《商业研究》2008年第11期,第67—69页。中国地区发展差异化较大,吴延兵研究发现自主研发只对东部和中部地区的生产率有显著正效应,而国外技术引进只对西部地区的生产率有显著正效应。⑧吴延兵:《自主研发、技术引进与生产率——基于中国地区工业的实证研究》,《经济研究》2008年第8期,第51—64页。

自生能力是企业生存之基,已积淀了丰硕的研究成果。但现有关于发展战略对自生能力影响的文献大多聚焦于国家宏观层面,从企业微观层面进行分析的文献较少。更加开放和竞争的市场环境条件下,国家发展战略、企业发展战略与自生能力的关系值得去探讨。同时,从创新理论层面探究自生能力的文献,大多将技术引进和自主创新分开研究,更多突出技术引进在我国企业发展中的作用,缺少从技术引进和自主创新相结合的创新结构角度分析企业自生能力的研究。

相比已有文献,本文可能会有的贡献:(1)从微观层面分析企业发展战略对汽车制造企业自生能力的影响,通过5个维度构建企业发展战略差异度指标,进而构建企业战略偏离度指标,考察企业发展战略对自生能力的影响;(2)构建创新结构指标,分析我国汽车制造企业中是否存在最优创新结构,分析自主创新和技术引进对企业自生能力的影响;(3)构建企业发展战略与创新能力叠加作用机制,分析这一叠加对自生能力的影响。

三、理论分析和研究假设

(一)企业发展战略与自生能力

国家发展战略与企业发展战略存在较大差异,国家发展战略更多是通过社会性负担或者战略性负担影响企业自生能力。计划经济时期中国偏离了要素禀赋所确定的比较优势,在封闭的市场环境下,优先发展战略产业,导致优先确保发展的汽车制造企业缺乏自生能力,只有靠各种补贴才能生存。同时,被过度保护的汽车制造企业无法在国际市场竞争环境下生存,失去了企业的竞争力。林毅夫等在《中国的奇迹:发展战略与经济改革》中作了一个深刻的回答:国家重工业的赶超战略扭曲了宏观政策环境、高度集中的经济资源计划配置制度和没有自主权的微观经营机制,导致三位一体内生性问题。①林毅夫、蔡昉、李周:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海:上海人民出版社,1999年。从赶超战略逐渐向符合要素禀赋比较优势的发展战略转变,再到成为汽车制造业大国,是一个市场机制发挥作用、企业自主权得到解放的过程,从国家发展战略转向企业发展战略,从技术学习到技术创新,中国汽车工业逐渐做大做强。所以,研究中国汽车企业自生能力的内生机制,有助于理解中国工业发展微观机制。

本文认为,在国家发展战略逐渐走向符合要素禀赋结构的比较优势时,企业发展战略主要影响企业的资源配置,进而影响企业的生产方式,从而决定企业的生产成本,最后影响企业的自生能力。所以汽车制造企业发展战略只有符合行业比较优势,才能促进企业自生能力的提高,不符合比较优势的发展战略无法满足企业的可持续发展,故提出如下假设。

假设1:企业战略偏离行业比较优势程度与企业自生能力之间具有负相关性,即企业越违背行业比较优势,企业的自生能力越差。

(二)创新结构与自生能力

在任意时点上,创新不但内生于要素禀赋结构所决定的产业和技术特性,而且是有结构的,最优的创新水平和结构的成本最低,产生经济剩余最多,进行创新的积极性最高,可以带动创新所需要的要素禀赋结构的升级;要素禀赋结构升级之后,创新水平及其结构也随之升级,这是一个累计循环的动态因果过程。②林毅夫、付才辉:《新结构经济学导论》,北京:高等教育出版社,2019年,第463—464页。创新包括先进技术的发明创新和对已有技术进行产品模仿的模仿创新。在要素禀赋结构水平比较低的阶段,发明创新对投入要素禀赋结构要求较高,而此时要素禀赋结构供给较低,会导致要素禀赋结构的相对价格较高,这时候的发明创新的利润不高甚至为负,即这种创新结构没有自生能力。相反,在这一阶段对模仿创新的需求较高,同时模仿创新对要素禀赋结构需求较低,会导致要素禀赋结构的相对价格较低,这时候的模仿创新的利润较高,这种创新结构反而具备自生能力。

我国汽车工业要素禀赋结构发生了巨大变化,需要不断优化自主创新和技术引进之间的结构。本文从新结构创新理论的角度,探讨创新结构与自生能力的关系,不同的产业需要不同的要素禀赋结构,自主创新和技术引进会改善要素禀赋结构,提升产业的技术水平,从而推动要素禀赋结构升级。根据以上论述,提出如下假设。

假设2a:创新结构要符合要素禀赋结构所决定的比较优势,否则会阻碍自生能力提升。

假设2b:最优创新结构内生于一定时点的要素禀赋结构,并伴随要素禀赋结构的升级而动态变迁。

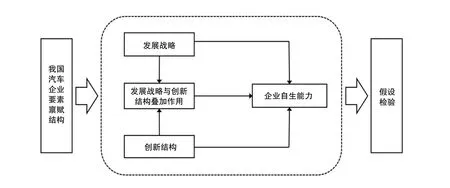

(三)企业战略偏离度和创新结构叠加作用与自生能力

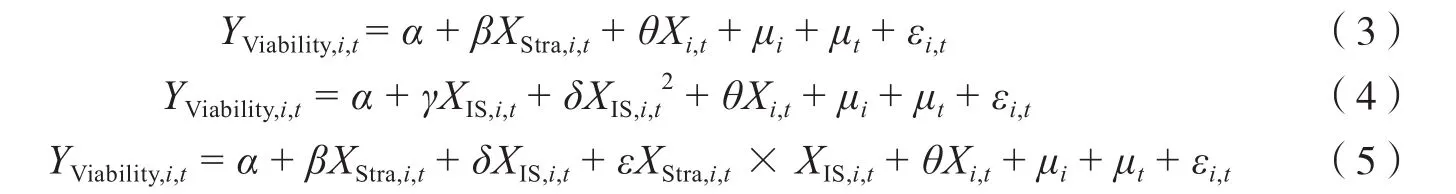

企业战略偏离度与创新结构影响着企业的自生能力,但是两者之间却存在不同组合模式,如图4所示。我们可以将企业发展战略与创新结构构建的企业自生能力作用机制划分为4种模式:①赶超型发展战略与自主创新为主的创新结构;②赶超型发展战略与技术引进为主的创新结构;③追赶型发展战略与自主创新为主的创新结构;④追赶型发展战略与技术引进为主的创新结构。不同的机制组合对自生能力的影响程度不同,根据上述理论分析,提出如下假设。

图4 发展战略、创新结构与企业自生能力作用机制

假设3:不符合比较优势的企业发展战略与创新结构叠加阻碍企业自生能力的提高。

四、研究设计

(一)样本选取

本文选取沪深两地汽车制造业上市公司为样本,以2010—2019年的财务报表统计数据为研究对象,经过搜集、筛选、整理程序后,实际选取133家上市公司,其中ST公司共7家。数据来源于Choice软件、上市公司财务报表,采用的软件是Stata15.1。

(二)变量界定

1. 被解释变量

自生能力(YViability)。基于林毅夫提出的自生能力概念,结合数据的可获得性,用企业的营业利润与营业总收入的比值表示企业的利润率,再减去行业平均利润率,差值越大,其行业内的自生能力就越强。

2. 核心解释变量

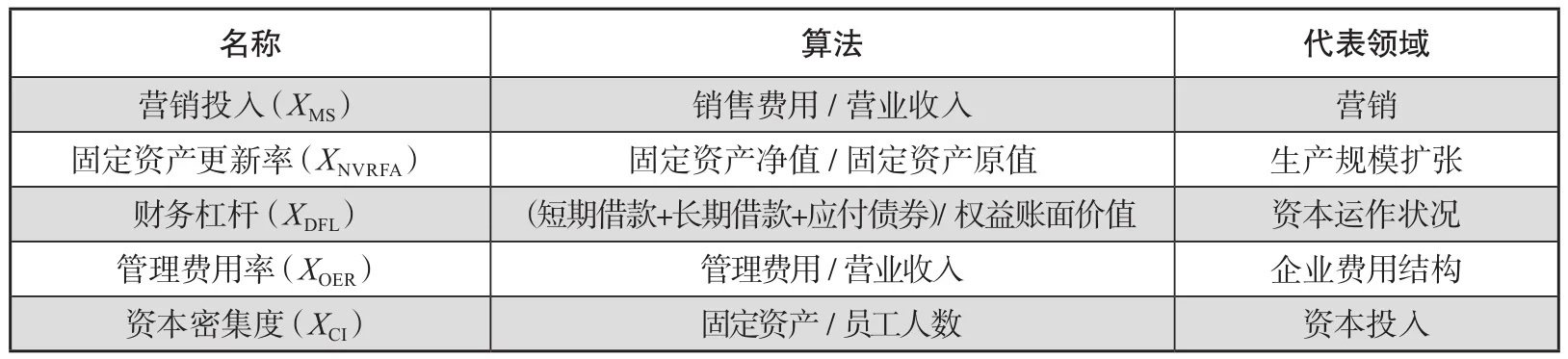

(1)企业战略偏离度(XStra)。首先得到发展战略差异度(XDS),本文借鉴叶康涛等人对企业战略差异度的衡量方法①叶康涛、张姗姗、张艺馨:《企业战略差异与会计信息的价值相关性》,《会计研究》2014年第5期,第44—51页。,采用5个发展战略维度刻画企业资源在重要领域的分布情况,进而反映企业的整体发展战略部署,如表1所示。对于这5个衡量发展战略差异度的指标,首先按照企业、年度计算其均值和标准差,再分别进行标准化处理,然后将5个经标准化处理的发展战略差异指标取绝对值,最后计算各自的算术平均值,即得到反映企业战略差异程度的综合性指标XDS。该指标越大,表明企业发展战略上与同一时期的其他企业差别越大,即发展战略差异度越大。

表1 发展战略差异度相关指标

式中:i表示企业;t表示年度;σ表示标准差。

参考林毅夫对发展战略的测度②林毅夫:《我国城市发展和农村现代化问题》,《政策》2002年第7期,第20—21页。,设置遵循最优发展战略差异度,这里的设置为企业所属行业发展战略差异度XDS的中位数,则企业战略偏离度测度如下:

如果企业采取遵循行业比较优势的发展战略,那么XStra=1;如果企业采取违背行业比较优势的发展战略,那么XStra≠1。其中:XStra>1,表示企业采取赶超战略;XStra<1,则表示企业采取追赶战略。

(2)创新结构(XIS)。本文采用自主创新与技术引进的比值来表示创新结构。自主创新采用会计科目中的无形资产扣除土地使用权,技术引进采用会计科目中的固定资产与在建工程的和。

3. 解释变量

(1)创新结构平方项(XIS2)。这项指标用来度量创新结构和自生能力之间的非线性关系:如果创新结果平方项的系数大于0,则创新结构和自生能力之间存在“U”型关系,即不存在最优创新结构;如果创新结构平方项的系数小于0,则创新结构和自生能力之间存在倒“U”型关系,若同时创新结构的系数大于0,则存在最优创新结构。

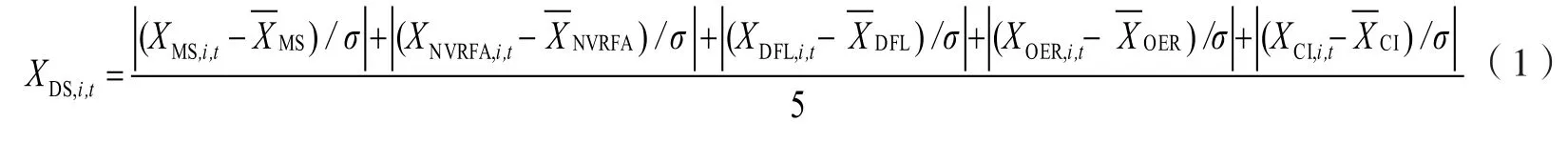

(2)企业战略偏离度与创新结构交互项(XStra×XIS)。这项指标用来考察在企业生产过程中,企业发展战略和创新结构的叠加是否对自生能力产生影响。首先以XStra=1为横轴,XIS的中位数(XIS*)为纵轴,构建企业发展战略和创新结构叠加作用体系,根据企业战略偏离度与创新结构交互项的系数正负性来判断作用机制:在Ⅰ区域采用赶超型发展战略与自主创新为主的创新结构,在Ⅱ区域采用赶超型发展战略与技术引进为主的创新结构,在Ⅲ区域采用追赶型发展战略与技术引进为主的创新结构,在Ⅳ区域采用追赶型发展战略与自主创新为主的创新结构,如图5所示。

图5 发展战略偏离度与创新结构叠加作用机制

4. 控制变量

(1)资产负债率(XLev)。资产负债率一方面能够反映企业的长期负债水平,另一方面也能够反映企业的资本结构。企业长期保持较高的资产负债率,会使该企业未来承受较大的还本付息压力,增加其财务风险,同时资产负债率太高,也会影响企业研发等方面的投入,故将其引入模型。

(2)公司年龄(XAge)。通常认为,新成立的企业会更加具有创新活力,相应的研发投入占比也更高。但成立时间更长的企业研发条件更加成熟,技术累计程度高,相应的研发投入也更多。由此可以看出,公司年龄也会对企业自生能力产生一定的影响,故将其作为控制变量引入模型中。

(3)股权性质(XSOE)。国有控股企业赋值为1,非国有控股企业赋值为0。从企业性质来看,国有企业发展更偏向保守,而非国有企业更注重提高自生能力。

(4)董事长学历(XDegree)。决策层也是影响企业发展的重要方面,企业高层管理人员受教育程度越高,对企业决策越偏向科学化。由于我国企业中两权合一现象较为普遍,故采用董事长学历作为一项指标。

(5)政府补助(XSub)。目前国内外学者对于政府补贴的衡量方式主要有如下两种:政府补助与总资产的比值,政府补助与营业收入的比值。两种衡量方式的目的都是去规模化,这是因为政府补贴的绝对数不具有可比性。本文借鉴国内外学者常用的衡量方式,用政府补助与营业收入的比值来衡量企业获得政府补助的强度。

所有变量汇总见表2。

表2 主要变量定义与度量

(三)模型设计

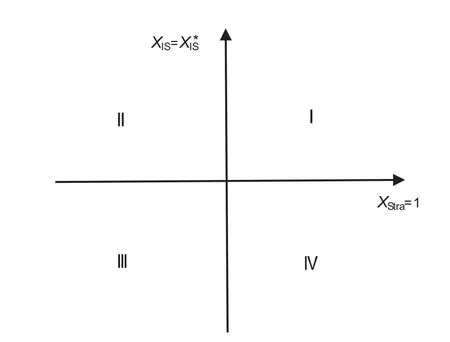

为研究汽车制造业上市公司发展战略、创新结构与自生能力之间的关系,本文使用多元回归的方式构建模型:

式中:i表示企业;t表示年份;βj(j=0,1,…,9)为待估参数,XStra,i,t×XIS,i,t是企业战略偏离度和创新结构的交叉项;Xi,t是其他控制变量;μi代表个体固定效应;μt代表时间固定效应,εi,t是在i企业t年份对应的随机扰动项。

股票特别处理制度(ST制度)是我国独有的一项金融监管制度,ST公司是指连续两年亏损,被进行退市风险警示的上市公司,这类上市公司的股票简称前冠以“ST”字样。一个企业如果不按照本身要素禀赋结构决定的比较优势发展,会增加企业风险,包括技术创新风险、产品创新风险、企业家风险,本文研究对象中包含了ST公司,所以有必要对全样本、剔除ST样本、ST样本3类进行研究。

五、实证部分

(一)描述性统计

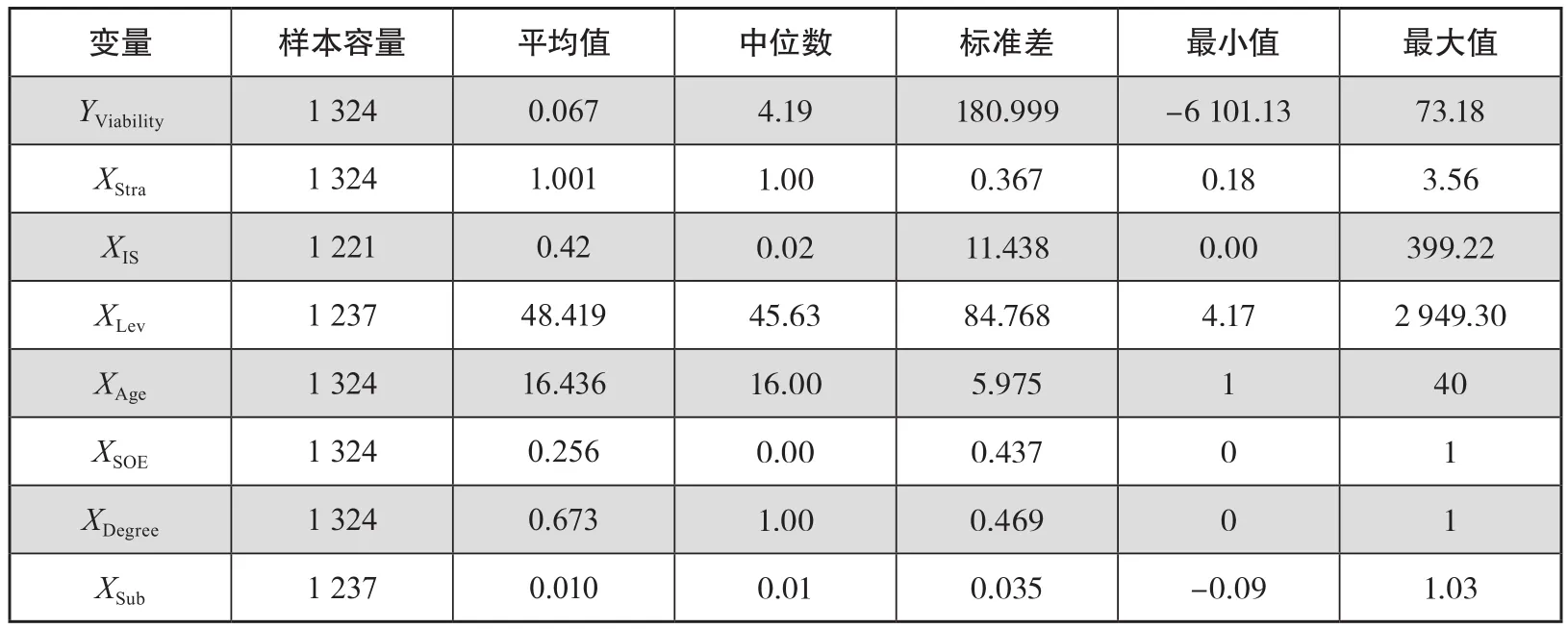

表3是对2010—2019年总样本所有数据进行的描述性统计,可见自生能力平均值为0.067,中位数为4.19,标准差为180.999,最小值为-6 101.13,最大值为73.18,说明样本的观测值之间存在较大差异,多数样本在均值以下。这表明,在汽车制造业中,确实存在自生能力差异较大的现象,本文具有研究意义,自生能力最小值由2011年富奥股份录得。发展战略偏离度的平均值和中位数分别是1.001和1.00,标准差为0.367,最小值为0.18,最大值为3.56,说明大部分企业发展战略差异较小,最大值和最小值的偏离较大。

表3 总体研究样本描述性统计

进一步分析企业战略偏离度和自生能力之间的关系,先将企业战略偏离度按照中位数分为2组,小于中位数的一组自生能力平均值为11.53,大于中位数的一组自生能力平均值为-10.69。可以得出,企业自生能力的平均值随着企业战略偏离度的增大而降低。初步印证前文假设1,即企业战略偏离度与企业自生能力呈负相关。

从创新结构来看,平均值和中位数分别为0.42和0.02,标准差为11.438,最小值为0.00,最大值为399.22,说明不同企业之间创新能力差距很大,个别企业创新能力较强,从最大值和最小值可以看出这一点。对于资产负债率和公司年龄而言,平均值和中位数差异较小,但标准差较大,前者达到84.768,后者达到5.975,表明企业资产差异度较大,成立时间相对分散,资产负债率最大值2 949.3由2010年富奥股份录得。从政府补贴来看,标准差为 0.035,说明政府对汽车制造业的补贴差异较小。

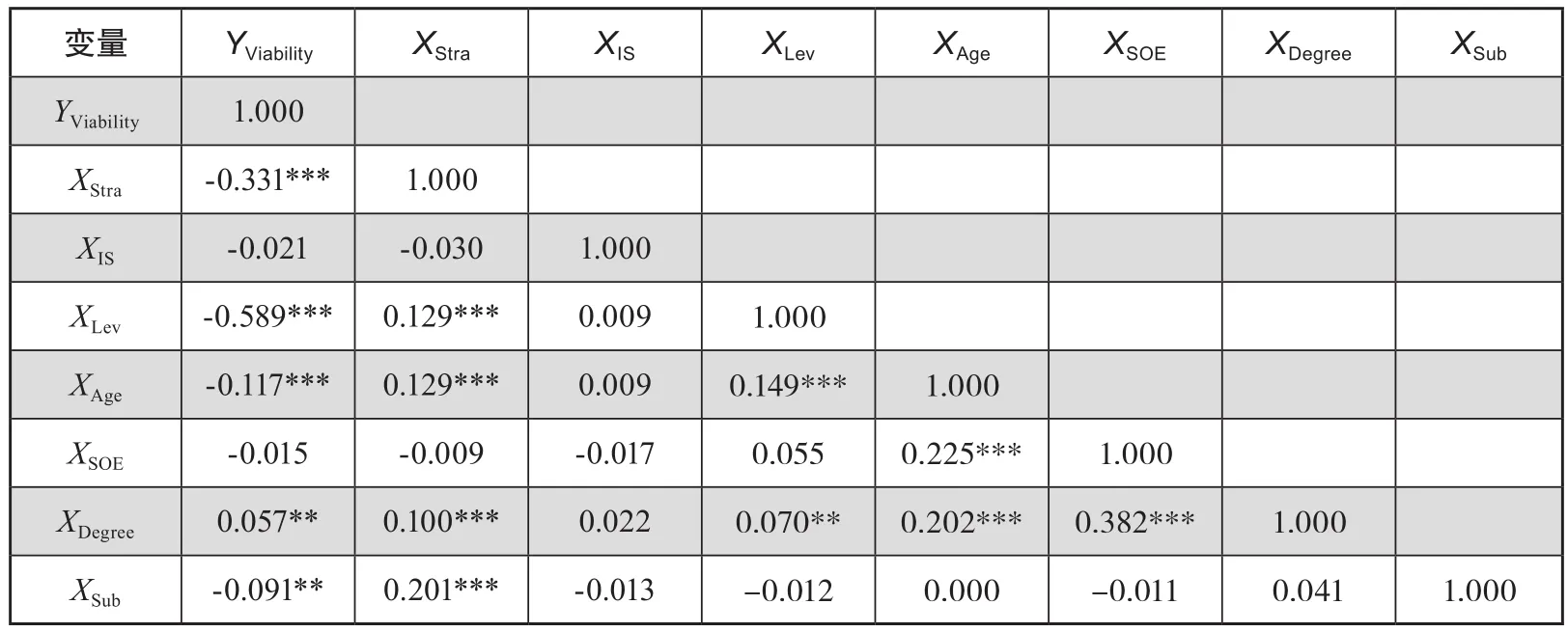

(二)相关性分析

表4给出了主要变量的Pearson相关系数。一般而言,变量间相关系数的绝对值大于0.8会影响变量之间的独立性,从而影响相关性分析结果的准确性。由表4可见,所有变量间相关系数的绝对值都没有超过0.6,说明变量之间不存在严重的多重共线性问题。

从表4可以看出,企业战略偏离度与企业自生能力之间具有显著的负相关性,相关系数为-0.331,在1%的水平显著,符合假设1的预期。创新结构与自生能力之间呈现负相关性,显著性不明显,但表4的结果只是一种不控制其他变量的简单相关关系,是一种单变量的检验结果,并不能准确反映企业战略偏离度、创新结构对于自生能力的影响。为了获得更加准确的结果,需对相关变量进行回归分析。此外,从表4可知,企业的资产负债率、公司年龄、股权性质等都与自生能力呈显著负相关。

表4 Pearson相关系数矩阵

(三)回归分析

面板数据采用固定效应还是随机效应需要进行豪斯曼检验。经检验,P值为0.001,故应该使用固定效应模型,而不是随机效应模型。并且本文是对所有个体样本进行回归检验,也应当使用固定效应模型。

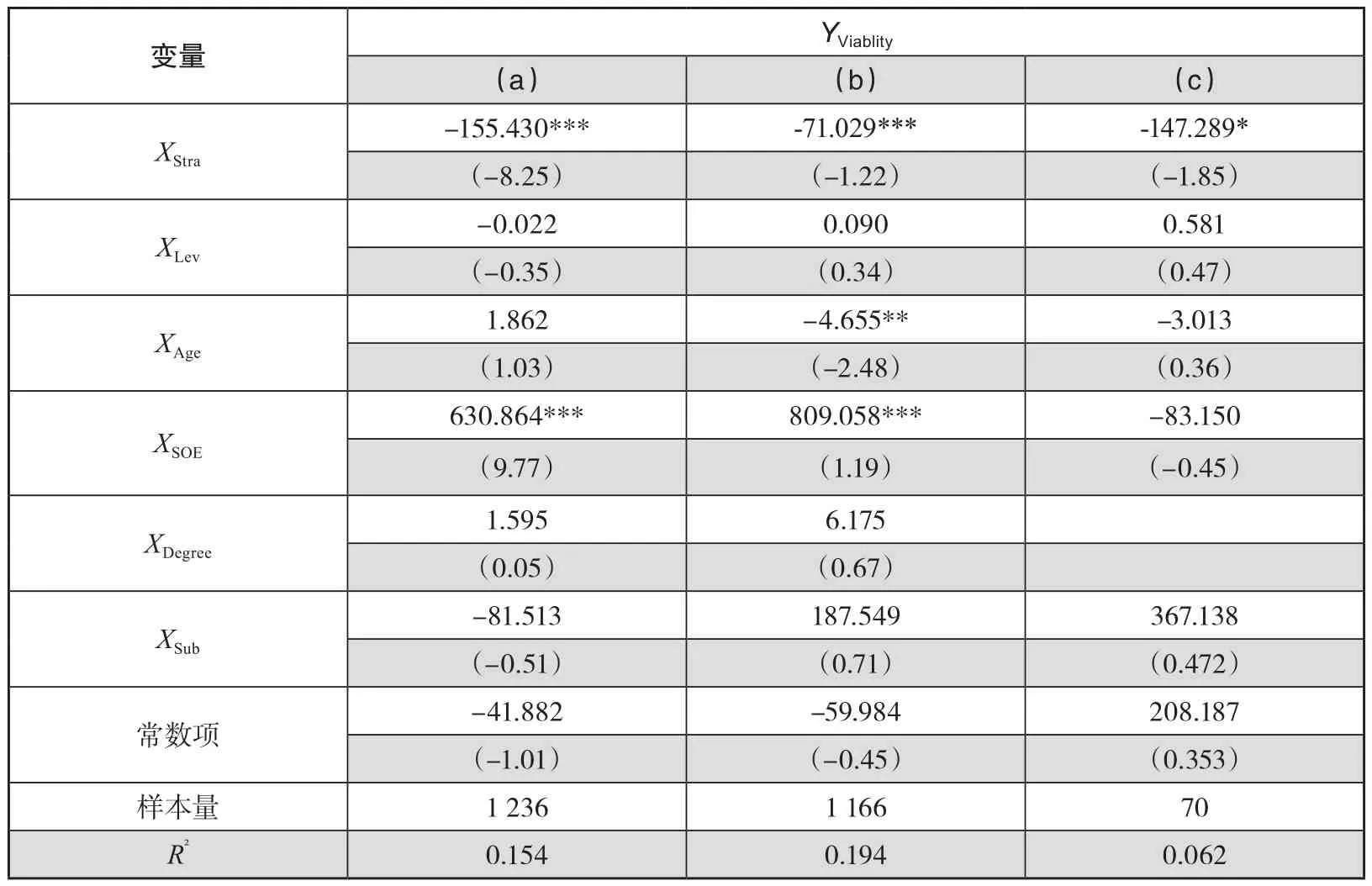

1.企业战略偏离度与自生能力的回归分析

表5的模型一[即式(1)]用于检验企业战略偏离度是否与企业自生能力出现负相关关系,列(a)~(c)分别是全样本、剔除ST样本和ST样本的回归分析结果。列(a)回归结果显示,企业战略偏离度(XStra)对于企业自生能力(YViability)的影响显著为负,回归系数为-155.430,在1%的水平显著。列(b)和列(c)回归结果显示,企业战略偏离度与自生能力显著负相关,回归系数分别为-71.029和-147.289。由此说明,企业战略偏离主流趋势的程度越大,企业自生能力越弱。这可能是由于企业采取了违背行业要素禀赋结构所决定的比较优势的发展战略,导致企业风险增高,从而增加了企业成功或失败的可能性。此外,ST公司相较于普通公司,企业战略偏离度对于自生能力的敏感度更强。假设1得到证实。

表5 企业战略偏离度与自生能力回归结果

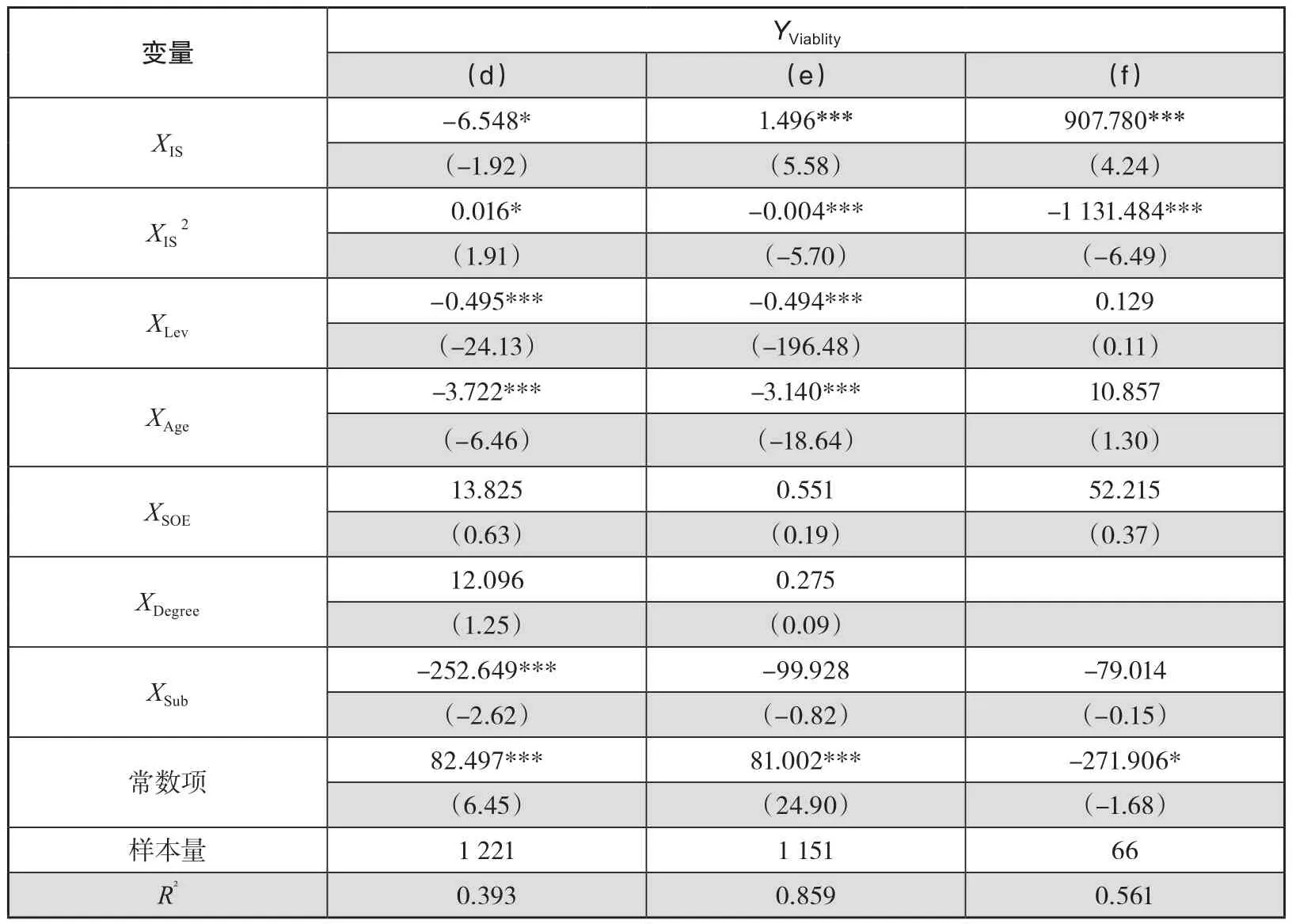

2. 创新结构与自生能力的回归分析

表6的模型二[即式(2)]用于检验企业创新结构是否与企业自生能力呈现负相关关系。首先在列(d)中对全样本进行检验,检验结果是创新结构在10%的水平显著为负,相关系数为-6.548,表明创新结构阻碍了自生能力提高,即自主创新为主的创新结构阻碍了自生能力提高,创新结构每增加1个单位,自生能力下降654.8%。模型中添加了创新结构的平方项,该项用来检验创新结构和自生能力之间的非线性关系,列(d)显示,创新结构平方项在10%的水平显著为正,相关系数为0.016,同时创新结构的相关系数为-6.548,表明创新结构和自生能力存在“U”型关系,即相对于自生能力而言,不存在最优创新结构。这种“U”型关系表明,随着创新结构的不断提高,创新结构会阻碍自生能力提升,在到达拐点204.625(采用极值法计算得到)时,自生能力达最小值,当创新结构超过拐点时,自生能力又不断提高。我国汽车制造业还处于全球技术前沿的内部,技术引进对投入的禀赋结构需求较低,在禀赋结构供给较低的阶段,要素禀赋相对价格较低,而发明创新投入较大,创新产出不确定性高,易言之,在汽车制造业要素禀赋结构较低的阶段,发明创新会导致较高的禀赋结构相对价格,往往造成企业利润率不高,因此假设2a得以证实。

表6 创新结构与自生能力回归结果

列(e)是剔除ST样本的回归结果。列(e)显示,创新结构在1%的水平显著为正,回归系数为1.496,创新结构每增加1个单位,自生能力提高149.6%,自主创新为主的创新结构促进自生能力提高。创新结构的平方项回归系数为-0.004,在1%的水平显著,说明存在倒“U”型关系,即创新结构与自生能力存在着最优关系,创新结构与创新结构平方项拐点为187(采用极值法计算得到)。这表明,随着创新结构的不断提高,创新结构会促进自生能力的提高。当创新结构的数值达到187时,创新结构促使自生能力达到最高。

列(f)是ST样本的回归结果。列(f)显示,创新结构在1%的水平显著为正,回归系数为907.780,创新结构的平方项回归系数为-1 131.484,在1%的水平显著,说明存在倒“U”型关系,即存在最优创新结构。创新结构与创新结构平方项拐点为0.40(采用极值法计算得到),较列(e)的拐点有较大幅度的降低,表明ST公司创新结构中更多依靠技术引进来推动自生能力的提高。

对比列(e)和列(f)可以看出,正常盈利的公司和ST公司都存在最优创新结构。正常盈利公司经营情况良好,其禀赋结构和生产结构水平都比较高,创新结构更倾向于自主创新。相反,ST公司近两年财务状况较差,其禀赋结构和技术水平较低,创新结构更倾向于技术引进。所以最优创新结构是内生于一定时点要素禀赋结构的,是随着要素禀赋结构的变化而动态变迁的,假设2b得到证实。

3.企业战略偏离度与创新结构叠加对自生能力的影响

表7的模型三[即式(3)]检验了企业战略偏离度与创新结构叠加对企业自生能力的影响。表7中列(g)和列(i)企业战略偏离度与创新结构的交互项在1%的水平显著为负,回归系数分别为-15.041和-1 448.562,表明企业战略偏离度与创新结构的叠加阻碍了企业自生能力的提高。下面具体分析企业战略偏离度与创新结构叠加对自生能力的作用机制。

表7 企业战略偏离度与创新结构叠加对自生能力的回归结果

以XStra=1为横轴,XIS=XIS*(XIS*为XIS中位数)为纵轴,建立企业发展战略和创新结构叠加作用体系,如图6所示,由于交互项回归系数为负,所以XStra×XIS为Ⅱ区域或者Ⅳ区域。在Ⅱ区域中,企业战略偏离度大于1,表示企业采取赶超型发展战略,创新结构小于XIS*,表示企业更加注重技术引进。在Ⅳ区域中,企业战略偏离度小于1,表示企业采取追赶型的发展战略,创新结构大于XIS*,表示企业更加偏向自主创新。这两个区域的企业发展模式不符合行业比较优势,阻碍了企业自生能力的提高,假设3得到证实。

图6 企业发展战略和创新结构叠加作用体系

4.稳健性检验

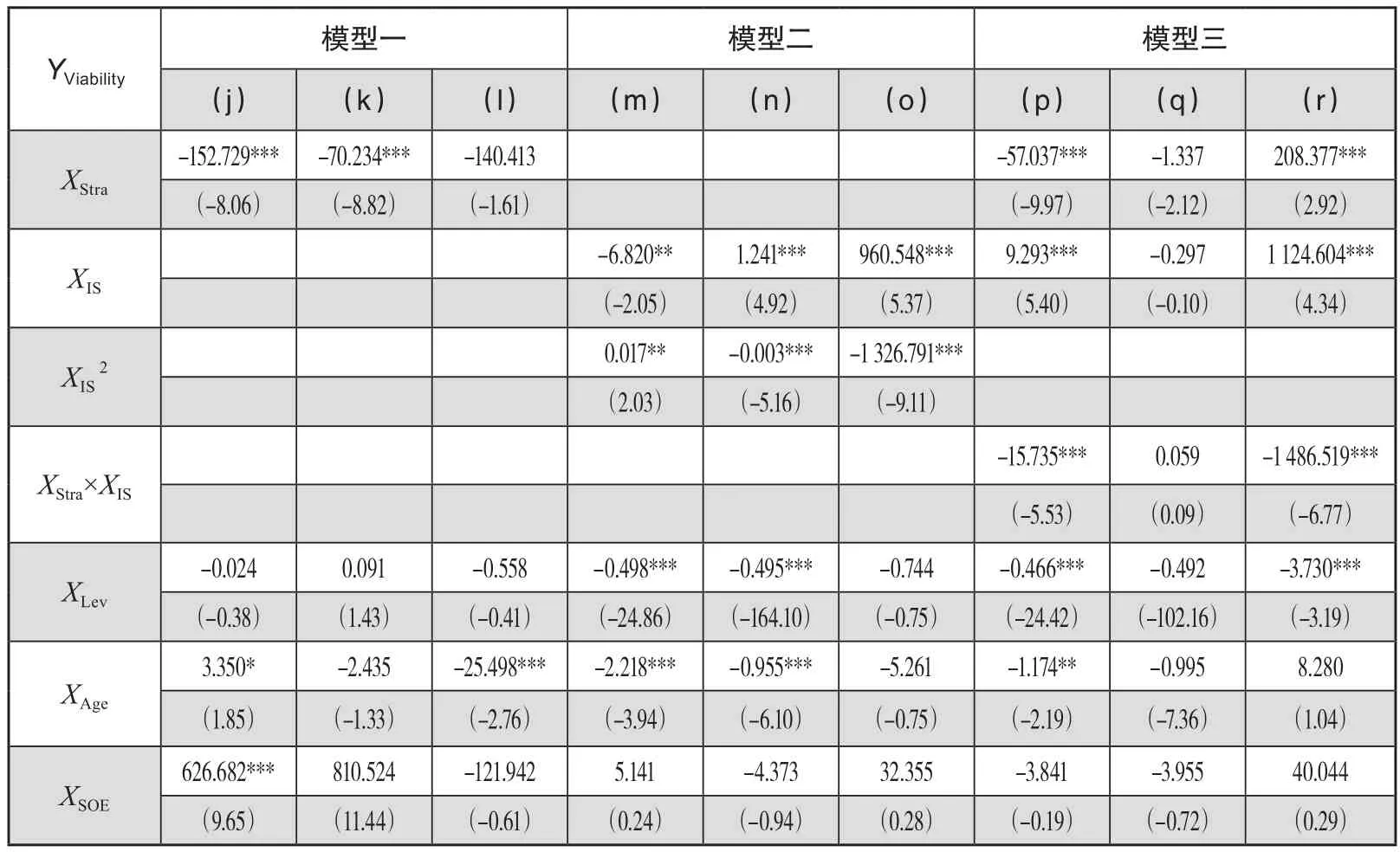

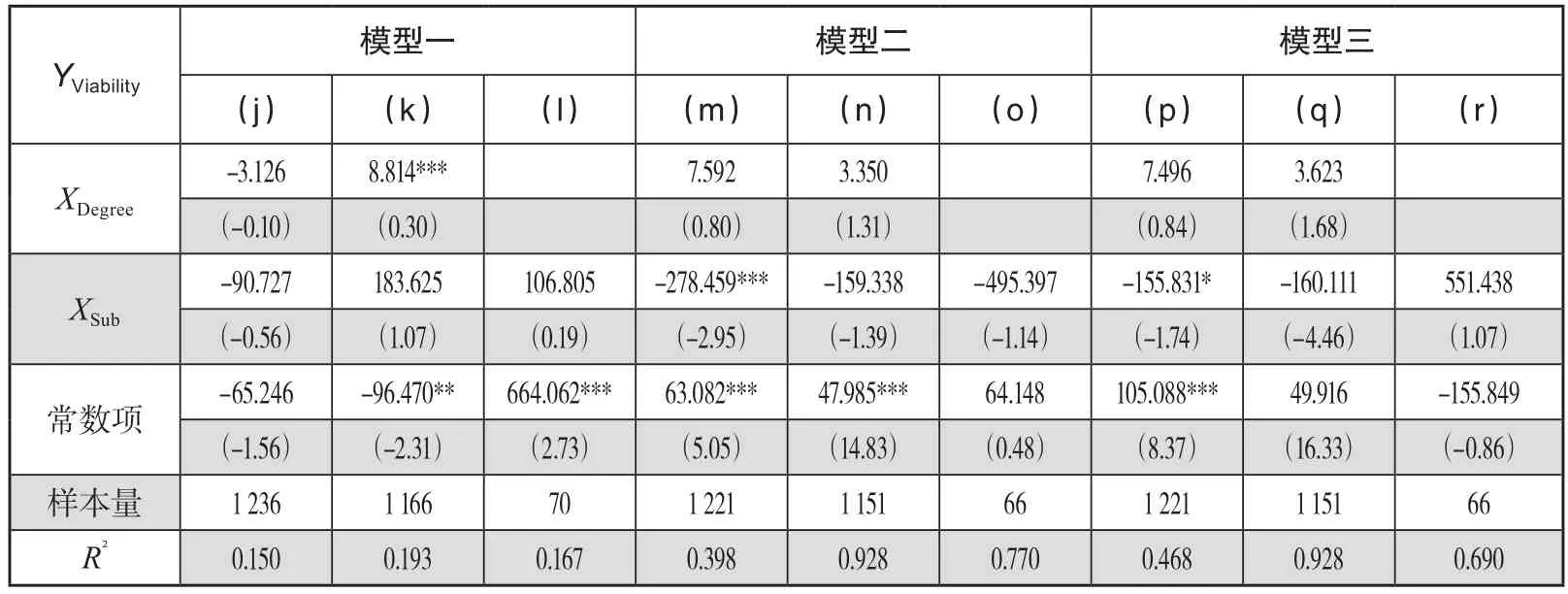

为验证上述检验是否准确可靠,分别对3个模型进行了稳健性检验,采取企业利润率来代替企业利润率与行业平均利润率的差值,以此作为被解释变量自生能力,再一次分别进行回归分析,如果新的回归结果与上述结果相似,表明上述实证研究稳健可靠。新的回归结果如表8所示。

表8 稳健性检验回归结果

(续表8)

由表8可知,选取企业利润率作为自生能力的替代变量,可以得出与前述研究相似的结论:企业战略偏离度与自生能力有非常显著的负相关性;最优创新结构是内生于一定时点要素禀赋结构的,是随着要素禀赋结构的变化而动态变迁的;企业发展战略偏离与创新结构的叠加与自生能力有显著的负相关性。对比表8和前述研究结果还可见,两者的相关系数相差不大,因此上文的回归结果是较为可信和准确的。

六、结论及建议

基于新结构经济学发展战略和创新理论的思想,本文选取我国133家汽车制造业上市公司2010—2019年的数据为样本,研究了发展战略、创新结构与自生能力的关系和影响机制,以及发展战略和创新结构对自生能力的叠加作用机制。根据以往学者的研究,提出了4项理论假说,并对此进行了实证检验。最后为确保实证检验的可靠性和真实性,进行了稳健性检验,结果表明实证过程较为可靠,实证结果验证了理论假设。本文的主要结论有:

第一,违背比较优势的发展战略阻碍企业自生能力的提升。研究表明,企业战略偏离度与企业自生能力呈现负相关关系,即企业战略偏离主流趋势的程度越大,企业自生能力越弱。并且ST公司相较于普通公司,企业战略偏离度对于自生能力的敏感度更强。自生能力要建立在符合要素禀赋结构的比较优势上,即企业在发展过程中没有按照要素禀赋结构决定的比较优势发展,企业风险会更高,从而增加企业失败的可能性。

第二,最优创新结构内生于要素禀赋结构,并随着要素禀赋结构的变化而动态变迁。研究表明,正常盈利的上市公司和ST公司的创新结构和自生能力都存在倒“U”型关系,即存在最优创新结构。正常盈利的上市公司通常禀赋结构和生产水平较高,创新结构更倾向于自主创新;而ST公司禀赋结构和技术水平较低,创新结构更倾向于技术引进。

第三,不符合比较优势的发展战略和创新结构叠加阻碍了企业自生能力的提高。研究表明,在汽车制造行业,采取赶超型发展战略和更加注重技术引进的发展模式,及采取追赶型发展战略和更加注重自主创新的发展模式与自生能力呈现负相关关系,即不利于自生能力提高。在某一时点,不同的发展战略和创新结构组合对于自生能力的影响是不同的,发展战略和创新结构需要遵循要素禀赋结构所决定的比较优势。

我国经济步入“新常态”,经济结构和产业结构不断优化升级,汽车制造企业从传统的模仿创新向发明创新转变,与之相应的企业风险也在加剧。本文认为,汽车制造企业要从自身和行业的要素禀赋水平和结构出发,采取与由要素禀赋结构决定的比较优势相适应的发展战略和创新结构。最优创新结构是动态变迁的,正常盈利的上市公司和ST公司都具备最优创新结构。汽车制造企业应该根据自身特点制定未来发展的长期规划,拥抱政府产业结构调整方案,适应市场的发展需求,不断推动要素禀赋结构升级,制定符合要素禀赋结构决定的比较优势的发展战略和创新结构,提高企业的核心竞争力。