环境工程

2021-11-08

青藏高原冰川反照率降低加速冰川消融

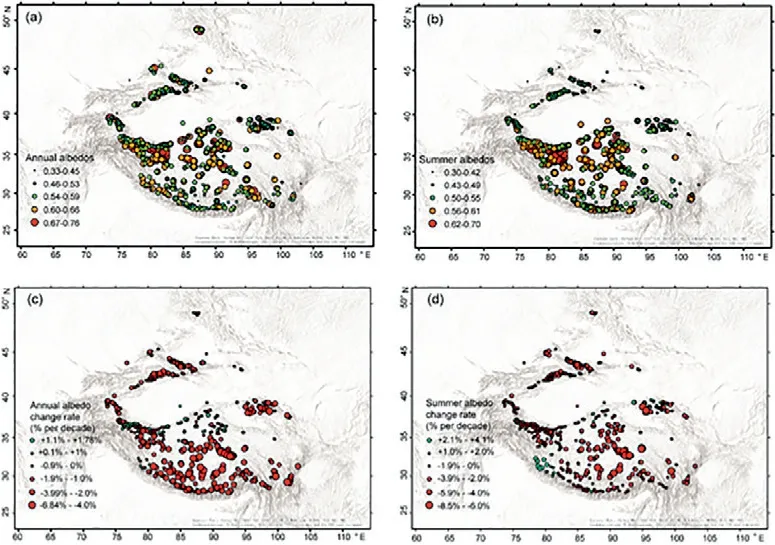

中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室研究员康世昌团队及其合作者探究了冰川表面反照率变化与冰川物质平衡的关系,并利用模型估算了反照率降低导致的冰川消融量,评估了冰川中黑碳对反照率降低的贡献。相关成果发表于Earth-Science Reviews。研究表明,在青藏高原东南部和喜马拉雅山地区,利用MODIS数据反演的冰川表面反照率相对较低,尤其是在夏季冰川消融期。基于冰川表面夏季反照率和度日模型的估算进一步表明,夏季冰川表面反照率降低对冰川消融量的贡献约30%~60%。由于其强烈的光吸收,冰川中黑碳是反照率降低的重要因素,可使得夏季青藏高原冰川消融增加约15%。

青藏高原冰川中黑碳浓度及其对地表雪反照率降低的影响(图片来源于中国科学院网站)

利用MODIS数据反演的2001—2018年期间青藏高原及其周围地区冰川表面年平均反照率(a)和夏季平均反照率(b),以及(c)年均和(d)夏季冰川表面反照率变化率(每十年的百分比)。(图片来源于中国科学院网站)

芬顿技术在环境污染控制领域新研究

华东理工大学邢明阳教授等人通过揭示芬顿催化剂表面微环境对芬顿反应的作用机制,证实了多相催化剂表面“酸性微环境”的存在,使得非均相芬顿反应真正摆脱了pH的限制。相关成果发表于Angew. Chem. Int. Ed.。Fenton(芬顿)反应是以人名命名的无机化学反应,在环境、生命科学等领域发挥着重要作用。对于非均相芬顿反应,催化剂表面铁离子的循环是决定其活性的关键因素。研究发现,“表面酸性微环境”的构建使得催化剂表面Fe-O等化学键更容易断裂,促进了“Stern层”和“剪切面”处的铁离子循环。催化剂表面铁离子循环效率的提高,抑制了铁泥的生成,使得催化剂表面一直暴露“新鲜的”发生芬顿反应的“活性位点”。

公众环保投诉大数据挖掘研究

中国科学院城市环境研究所的科研人员采用文本挖掘方法建立环保投诉中文文本分析框架,分析了广州市两年的环保投诉数据。相关成果发表于Applied Sciences。研究发现,关键词能够有效揭示不同类型环保投诉的主题,为环保管理部门开展环保投诉管理提供了准确切入点。环境投诉的情绪(Sentiment of Environmental Complaints)分析,光污染投诉(中位数-0.19)和电磁辐射投诉(中位数-0.10)较其他投诉类型最为消极;而电磁辐射投诉情感差异最大(标准差0.30),这可能与公众认知有关。语义网络分析表明,污染源和污染受体的关系最受公众关注,同时污染受体和污染行为、污染受体和感官特征等关系也引起了公众重视。

火灾对非洲森林边缘退化的影响

清华大学地学系李伟课题组发现火灾增强了非洲森林边缘地区的森林退化。相关成果发表于Nature Geoscience。通过高空间分辨率的地上生物量和森林覆盖数据,发现对于非洲地区的干森林和湿森林,边缘效应能够影响的距离分别为0.11和0.15km,造成的总碳亏缺为4.06PgC。火灾加剧了森林的边缘效应,所引起的碳亏缺比非火边缘高0.9PgC。火灾主要通过直接效应(森林直接烧进森林)影响干森林的边缘效应;同时通过直接效应和间接效应(改变局地环流从而降低森林空气湿度)增强湿森林的边缘效应。对未来的预测表明,2015年至2100年间,持续增长的森林砍伐会新增森林边缘面积,这些边缘森林的退化将会造成0.54~4.6PgC的碳损失。

融合水环境模拟与图像分析的水体浊度新型监测方法

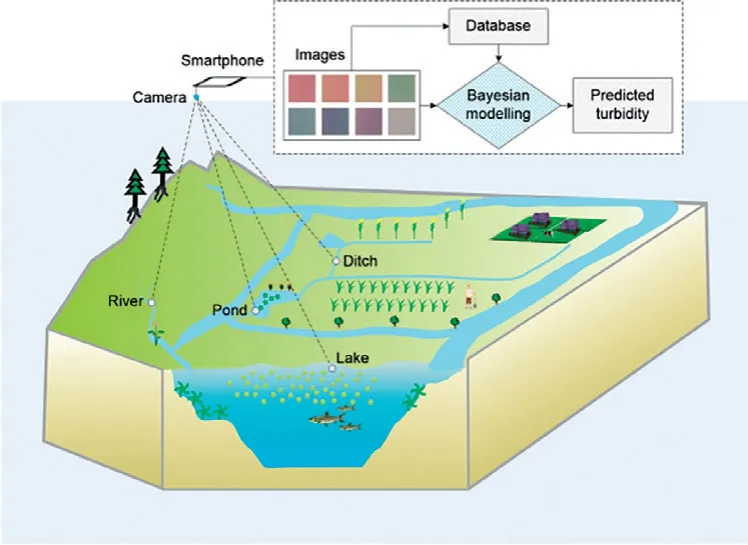

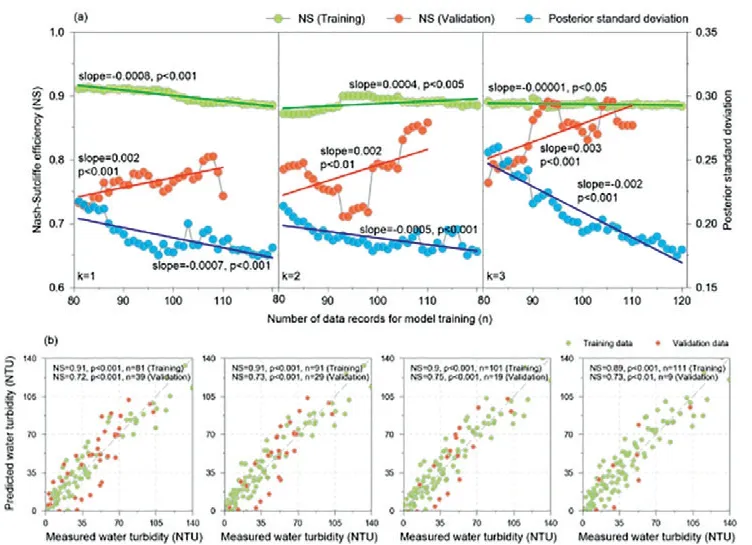

中国科学院南京地理与湖泊研究所黄佳聪副研究员、高俊峰研究员等人开发了一种针对河湖水体浊度的新型监测方法。相关成果发表于Water Research。水体浊度/透明度是影响河湖水生态系统健康的重要因素,其高效快捷监测是水环境管理的迫切需求。新方法深度融合了贝叶斯实时建模与图像分析等交叉学科的研究技术,构建了基于后台数据库实时提升浊度监测可靠性的创新模式,实现了基于不同型号手机图像的水体浊度高效快捷监测,拓展了水环境模拟技术在水质监测领域的应用。长江、黄河、珠江、太湖等河湖的野外现场校验结果表明:该方法可有效监测河流、湖泊、沟塘等自然水体的浊度。

融合贝叶斯建模与图像分析的水体浊度新型监测方法(图片来源于中国科学院南京地理与湖泊研究所网站)

后台数据积累提升了水体浊度监测精度(图片来源于中国科学院南京地理与湖泊研究所网站)

国际高关注化学品短链和中链氯化石蜡在中国产品中的分布、排放与环境归趋

北京大学环境科学与工程学院刘建国研究员等人开展了短链和中链氯化石蜡(SCCPs和MCCPs)在产品中的分布状态及其排放模式与环境归趋研究。相关成果发表于Environmental Science & Technology。该研究揭示了SCCPs和MCCPs在中国产品中的分布状态、产生规模、排放清单和环境归趋,指出了中国不同于欧洲等国际其他地区的SCCPs和MCCPs产品分布模式,揭示了中国SCCPs和MCCPs的主要排放及环境风险来源,为中国及全球SCCPs和MCCPs的风险科学研究与风险管理决策,尤其是《斯德哥尔摩公约》关于新增MCCPs作为受控持久性有机污染物(POPs)的评估审议,提供了科学依据。

整体成型的碳纳米催化剂脱硫

中国科学院大连化学物理研究所电镜技术研究组(DNL2002组)刘岳峰副研究员等设计并制备了整体成型的碳纳米复合催化材料,用于连续式工况条件下高效催化转化工业气中高含量硫化氢。相关成果发表于ACS Catalysis。该研究对氮掺杂的整体式碳材料进行磷酸盐表面修饰,在保证原有转化率(>97%)的基础上,显著提高了产物的选择性。结合XPS、程序升温等表征手段,以及动力学分析和理论计算,团队发现引入的磷基团与作为反应活性中心的吡啶氮位点之间存在相互作用,这种作用能够抑制氧分子在活性位点上的吸附和活性,从而避免了过度氧化的发生,并提高了产物选择性。

青藏高原高寒草地碳水交换研究

中国科学院西北高原生物研究所张法伟、李英年等人分析了碳水交换的环境驱动和生态格局。相关成果发表于Science of The Total Environment。高寒草甸、高寒灌丛和高寒草甸草原表现为碳汇,高寒泥炭湿地和高寒草原均表现为碳源。高寒草地蒸散发的空间格局主要受下垫面冠层导度及土壤水分状况影响。高寒草甸、高寒灌丛、草甸草原及高寒草原的系统蒸散发均受净辐射控制,年均蒸散发收敛于550mm,和降水的耦合程度较弱,揭示了高寒草地水分耗散为能量限制系统。高寒草地蒸散发的空间格局主要受下垫面冠层导度及土壤水分状况影响。因此,高寒草地碳水交换的空间变异主要受大气水分和土壤水分的综合调控。