写生灵万物 寓家国时代

——读徐悲鸿的动物花卉题材中国画创作

2021-11-06于洋

◇ 于洋

对于自然生命、造化万物的表现,本是美术创作最为原初和素朴的目的。动物花卉题材在20世纪中国伟大的画家、美术教育家徐悲鸿的艺术创作中,无疑占据着重要而特别的位置。这不仅源于在求“真”求“美”的艺术意志影响下,他在写实与写意之间寻求“惟妙惟肖”的形神表达,更根植于在近现代中国社会特殊的时代背景下,艺术家个体艺术语言的探索与家国民族命运沉浮的自觉契合,同时也为畜兽花鸟画科这一看起来外在于人际社会、相对“出世”的传统母题,在新的社会语境下平添了新的时代寓涵。

生灵造物的诗与真

“美术之大道,在追索自然。”早在20世纪20年代,徐悲鸿对于自身绘画创作的路向就已经有了清晰的思考。“吾所法者,造物而已。碧云之松吾师也,栖霞之岩吾师也,田野牛马、篱外鸡犬、南京之驴、江北老妈子,亦皆吾所习师也。”尤其是表现动物题材,“观”与“写”是他最初面对大千世界的入手点。早在幼年时代,他便自得其乐地描画故园河畔的鸡鸭鹅狗,心手追摹卷烟画片上的动物形象,这也为他日后对于自然界生灵万物的朴素兴趣和由衷热爱埋下了种子。直至1915年20岁那年,其发表平生第一件画作,即在高剑父、高奇峰兄弟的赞赏下由上海审美书馆刊印的《马》。对此徐悲鸿曾言:“我爱画动物,皆对实物用过极长的时间的功。即以马论,速写稿不下千幅,并学过马的解剖,熟悉马的骨架、肌肉、组织,又详审其动态及神情,乃能有得。”在1921年起留法学习的两年中,徐悲鸿曾在德国、法国动物园内写生,那段经历为他的动物画创作奠定了坚实基础。他这样回忆那段痴迷画动物的往事:“旋旅欧洲。凡名都之动物园,靡不涉及流连。既居德京,以其囿之布置完善,饲狮虎时,且得入观 其动物奔腾坐卧之状,尤得伫视,详览无遗。故手一册,日速写之,积稿殆千百纸,而以猛兽特多。”〔1〕

在世人的印象中,徐悲鸿偏爱表现威武雄健的动物。事实上,徐悲鸿画动物,不仅描绘奔马、狮子、苍鹰、灵鹫等猛兽雄禽,以喻抗战时代民族精神的奋勇雄起,也表现花猫、水牛、黑猪、白鹅、群鸭等家畜家禽,以呈现社会万象与日常生趣,还展现喜鹊、麻雀、鸽子、仙鹤等鸣鸟飞禽,以象征喜悦、祥瑞的伦理韵致与社会寓意。

1917年,在徐悲鸿东渡日本前,康有为题赠“写真入神”作为赞勉。“写真”以“入神”,亦成为徐悲鸿动物花卉题材中国画创作的重要旨归。在1932年11月19日给中央大学的学生授课时,徐悲鸿曾讲过这样一段话:“要了解上帝意旨的全体系,实不是我的力量所能及的,可是要去做他在我良心所描绘的旨意,却是我的力量所能及的,这是我确切知道的事。而当我实行我应做的事的时候,我便可得到安慰愉快而满足。那时候太阳高高的照着,植物鸟兽儿童真很高兴,但是成年的大人们却不住地骗人骗己。世人以神圣而重要的不是阳春的早晨,也不是造福万物的自然界的美 为和平协调和爱情而安排的美,都是他们自己朝夕所构成怎样制服别人的思想。艺术家应该是纯朴热爱自己所喜的天然的美和生命的韵律,不和世界斗争的自己努力的世界,去生活去工作。”〔2〕在这段话里,徐悲鸿对于自然造化万物生灵的朴素的热爱之情溢于言表。在他看来,在功利社会以“骗人骗己”的世俗之眼,往往看不到“植物鸟兽”的欣悦和“造福万物的自然界的美”;艺术之眼应该是“出世”的、去功利性的、自适而自足的,同时又应具有一种普世性的、反思性的、能够引发观者共鸣的能量。

徐悲鸿的花鸟畜兽题材创作多以诗词题跋表达社会寓意和现实关切。他笔下的奔马、群狮、雄鸡、鹰鹫都超越了动物原型的形神习性,而与家国命运和民族精神紧密相连。他在创作这类题材时往往结合时局的变迁,将历史事件与画面物象相勾连,也将时代背景的寓意“嵌入”画面。如他在一幅《奔马图》上题:“长沙、台儿庄大捷。”又一幅《奔马》画作上题写“辛巳八月十日,第二次长沙会战,忧心如焚,或者仍有前次之结果也,企予望之”。另几幅《奔马》以诗句描述场景,直抒胸臆:“直须此世非长夜,漠漠穷荒有尽头”“山河百战归民主,铲尽崎岖大道平”“哀鸣思战斗,迥立向苍苍”“秋风万里频回首,认识当年旧战场”“百载沉疴终自起,首之瞻处即光明”。他借马的意象喻世抒情,并赋予其强烈的时代色彩,令人过目难忘。

他亦喜作雄鸡。1932年上海发生“一·二八事变”,徐悲鸿深为十九路军抗敌英雄事迹感动,遂作《雄鸡》,题曰“雄鸡一声天下白”;另一幅《壮烈之回忆》则题曰:“廿六年一月二十八日,距壮烈之民族斗争又五年矣,抚今追昔,曷胜感叹。”著名的《风雨鸡鸣》引“风雨如晦,鸡鸣不已,既见君子,云胡不喜”句,此为《诗经》所收郑国民歌《风雨》中最末四句,原写一女子在风雨交加之中,忽见意中人的来到而感欣喜。画中以此暗喻他所见的“君子”,即领导中华民族英勇抗日的中国共产党人,其寓意之深妙恰切令人赞叹。据说后来周恩来总理看了这幅画后,认为这是徐悲鸿最优秀的中国画创作之一。据艾中信回忆,在一次出国展览中,周总理见没有徐先生这幅画,便问:“为什么没有那幅画?那是一幅反映时代脉搏的画,它很能代表当时重庆的政治气氛。”〔3〕徐悲鸿所画的鸡已然远远超越了传统中国画中的家禽题材,而将厚重的时代寓意和强烈的爱国热忱冶于一炉。

1934年,他画的跃狮原题为“飞将军从天而下”,后改题为“新生命活跃起来”,并记“甲戌岁阑,危亡益亟,愤气塞胸,写此自遣”,鼓舞激励爱国军人奋起抗日。1938年作《负伤之狮》,题曰:“国难孔亟,时与麟若先生同客重庆。相顾不怿,写此聊抒忧怀。”1943年作《会师东京》,更以谐音为征喻示中华民族抗战必将胜利的决心与信心,感染鼓舞了一代代热血青年的爱国激情。不仅有表现猛兽雄禽的正面赞颂,还有借慵懒的家宠形象对社会作辛辣的讽喻,如1934年画的《颟顸》,题诗曰:“颟顸最上策,浑沌贵天成。生小嬉憨惯,安危不动心。”对当时不关心国事的有闲阶级进行了痛快淋漓的讽刺。1935年画的《墨猪》作于国忧家忿交集之际,以豪放的泼墨画一正面站立的猪,画上的题句“少小也曾锥刺股,不徒白手走江湖。乞灵无着张皇甚,沐浴薰香画墨猪”亦寄托了已过不惑之年的悲鸿,人到中年回顾往昔,带着些许自嘲的人生感慨。

写真尚意的形神观

在动物题材创作的画法上,徐悲鸿既延展了传统笔墨含蓄高妙的写意手法,又将写真意趣通过造型语言的契合融入画面,形成自己的一套独特方法。其一,在笔法的收放、虚实处理上,他主张“大胆落笔,细心收拾”。如画雄鸡的尾部或是狮子和马的须毫鬃毛,多以率真放逸的飞白笔意,以少胜多、以虚胜实地表现那种既茸厚又爽利的质感。同时在表现它们的眼、嘴、蹄、爪和关节等部位时,又以相对严谨准确的笔法来表现,强化了虚与实、刚与柔的对比变化。其二,他的动物画在用墨、用色上充分展现了表现对象的性情特点,往往以相对浓重的笔墨、色彩和刚劲雄健的笔法相配合,尤其是在猛兽雄禽题材的表现上凸显了崇高壮美的神态。他将中国古法的勾勒填色与欧西古典绘画的光影写实相融合,用笔水分干湿、运速疾徐、节奏顿挫、墨色浓淡的丰富变化,又能与物象造型相吻,生动展现了动物形貌的体感与质感。其三,他对于动物造型的准确性与形神关系的把握,充分尊重中国传统花鸟画笔墨传统的艺术语言,坚持将面向传统的师法造化与面向西方经典的写实主义相结合。他在1932年编撰的《画范》序中提出“新七法”〔4〕,其中“位置得宜”“比例正确”“动态天然”“传神阿堵”等都指向了以“真”写“神”的表现路向,而这不仅适用于人物题材,也适用于动物花卉题材的描绘。其四,他注重以环境烘托意境,配合展现动物形象的性灵神气。“他画黑马常配以赭黄的秋草或是新绿的柳丝,画狮与鹰配以灰赭的岩石、苍翠的松枝,画鸡、猫等衬上温茂的绿叶,既是以墨色为主,又充分发挥了色彩的作用,使画面在单纯中有变化,使作品的情趣更丰富。”〔5〕画面结构中大色块的协调搭配,亦使徐悲鸿动物题材绘画在笔墨与色彩的调和之间充盈着一种现代情韵。

悲鸿以画马闻名天下,在20世纪真正开创了“一洗万古凡马空”的独特风格,更展现了一个家国民族划时代的英姿气概。悲鸿画马风格的成熟演进,主要经历了三个阶段:他早期画的马相对工谨精细,更接近于写实油画或全因素素描的表现,从1919年创作、现为徐悲鸿纪念馆收藏的《三马》即可以看到郎世宁画风的影响。而到了20世纪20年代在巴黎国立高等美术学校学习期间,徐悲鸿在掌握人体素描技法的同时,即开始研究马的骨骼、经络等形体结构,对马写生的速写稿达千余幅。留法回国后,他笔下的马在形体结构上更下功夫,且注重以简写繁,以写意或工写兼备的手法展现马的神态性灵。到了1939年末,徐悲鸿应邀到印度国际大学讲学并举办画展。次年,他应泰戈尔邀请游历了喜马拉雅山大吉岭,在那里看到了许多未曾见过的“高头、长腿、宽胸、皮毛闪光的骏马”,并逐渐了解了它们勇猛、耐劳、忠实的性格。访问期间,他画了大量写生,进一步掌握了马的神气和姿态。徐悲鸿自己也认为,他画马真正有成就、形成独特的风格样式是在1940年访问印度之后,这一年他在一幅《群马》图上题道:“昔有狂人为诗云:‘一得从千虑,狂愚辄自夸。以为真不恶,古人莫之加。悲鸿时客喜马拉雅之大吉岭。”〔6〕

叶浅予在评论徐悲鸿所画的马时,曾深入谈及了形和神、解剖结构与神气意态的关系:“徐先生因为有近代科学的写实基础,善于观察生活,所以能掌握造型的科学性。徐先生鉴于近代中国画,忽视物象的解剖、透视、结构、体积等多面关系,在创造形象和处理画面时,严格尺寸比例和透视关系。这可以拿马腿骨的强调处理作为一个例子。但是单纯地追求科学性,也很容易把形象表现得像标本模型,失去形象的生动性。”“他所画的马,除了形象的真实,同时也传达出一种英俊的气概,使看画的人对那匹马发生爱慕之心。”〔7〕将科学写实的理念与写真尚意的韵致相结合,是悲鸿画马引人入胜、动人心魄的根源。

重审悲鸿与传统之关系

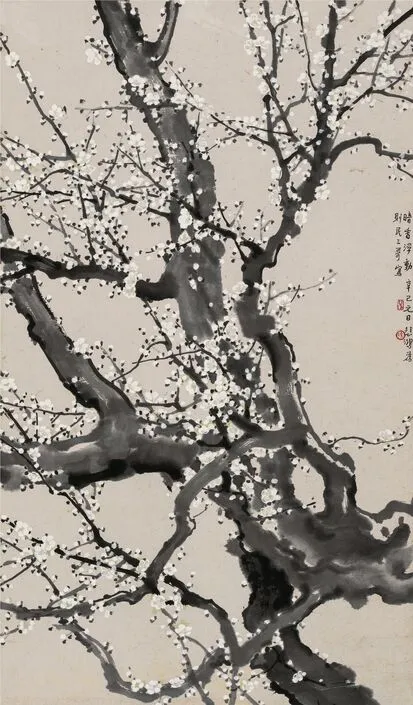

世人多以徐悲鸿笔下的马和其他动物形象闻其大名,其实他的植物花卉画亦颇多佳作。他画梅竹、松柏、芭蕉、紫兰、葵花,画枇杷蔬果、草药葛花,皆既得笔精墨妙,又兼得生趣真意。如其画“南国之芳兰,着花之桃树,尤善用浅灰黄色之皮纸,以白粉或稍加石绿点画素梅。笔笔珠圆,繁枝茁壮,如有清芬溢于画外”〔8〕。他突破了古代文人画家画梅的手法,花多以颜色点出正侧、向背,枝干以苍老沉雄为佳。他笔下的桃李梅树、苍松古柏气势雄健,既发挥了中国传统笔墨的性能,又各有实景出处,取自然造化之真。

面对徐悲鸿的写意花卉,可以让我们看到徐悲鸿的另一面,也关涉到我们到底应该如何理解徐悲鸿与中国画传统之间的关系。一方面,实际上徐悲鸿与诸多传统型花鸟画家的交游深为密切。他与齐白石之间的交往一直是20世纪中国画坛和美术教育史上的佳话。徐曾三次去西城跨车胡同聘请齐任教授,“深感沉寂守旧的北平有齐白石的创新突破,犹如石抛死潭之中激起一阵波澜,更如一枝奇葩独领风骚”。二人惺惺相惜,当徐悲鸿辞别北平南下时,齐白石作《月下寻归图》相赠,题诗曰:“草庐三顾不容辞,何况雕虫老画师。海上清风明月满,杖藜扶梦访徐熙。”〔9〕此外,花鸟画大家李苦禅、郭味蕖、田世光等都曾受到徐悲鸿的赞赏和提携。另一方面,他对于写意花卉的理解和表现,对于“求真”与“尚意”的融汇表达,在很大程度上与传统画学精义相互暗合。宗白华曾这样评述徐悲鸿之观物取象的绘画手法:“认定一切艺术当以造化为师,故观照万物,临摹自然,求目与手之准确精练”“有时或太求形似,但自谓‘因心惊造化之奇,终不愿牺牲自然形貌,而强之就吾体式,宁屈吾体式而曲全造化之妙 。斯真中国绘画传统之真诣。盖中国古代绘画,实先由形似之极致而超入神奇之妙境者也。”〔10〕面对形神关系的取舍,面对写真与写意的选择,展现了悲鸿博而能约、取精用宏的智慧。

以往对于徐悲鸿的认知与评价,多流于“以西润中”一脉的定论,也因其早年的“中国画改良论”而将之全然划入批判旧学与改造传统一派。然观悲鸿写意花卉,兼赏其书法笔意,真可以重新评述其在传统延展的笔墨路向上做出的贡献,当然也足以就此对徐悲鸿学派后来在中国画创作与教学上的发展路向进行深入而客观的反思。广而言之,徐悲鸿在艺术上的成功,与其早年家学沉潜传统、青年留法开阔视野是分不开的,即一方面得益于其少年时代随其父徐达章私塾临摹画谱、读经习书的童子功,另一方面也源自他遍览欧西画坛、深入研习西方学院派古典绘画后返归中国笔墨传统的反思与自觉。没有前面“旧学”底子的积淀和体悟,也就没有后来深入本体层面的画学改良,即无“旧”亦没有后来的“新” 如果只在形式上一味逐潮趋新,只在造型上强调写实,而没有早期笔墨、线条基础的深入研习,没有对于中国画笔墨程式的解悟与拓展,就没有后来的徐悲鸿,甚至也没有今天中国画创作与教学的学院体系。无论对于一个时代还是对于艺术家个体,片面的、武断的、标签式的判定实不足取,回到原初的、立体的、完整全面的视角,有助于我们在今天更好地发展悲鸿学派、承传悲鸿精神。

悲鸿有“放怀今古”“吞吐大荒”“真宰上诉”等印,多钤于写奔马雄狮、苍松古柏雄姿之作。他笔下的动物花卉之所以能够形神兼备、自创一格,能够寄情寓兴、喻射时代,离不开他对造化之妙与文心之思的深潜探索。面对动物花卉题材,他以表现生命的观念进入创作,又以深掘时代寓意的思考将其升华,赋予生灵万物和自然对象以人格的寓兴含义,将家国命运与时代沉浮的况味融入艺术的表现。悲鸿笔下的生灵万物,源自自然、社会和时代,又已然超越了天地、

人世与历史。这些纸上的生命早已穿越百年的风云烟霾,凝结为永恒的精神意象。

注释:

〔1〕 此段引文均出自徐悲鸿:《述学之一》,《悲鸿画集》第一册,上海艺苑真赏1929 年出版。

〔2〕 徐悲鸿:《中大谈艺录》,王震编《徐悲鸿文集》,上海画报出版社2005 年,第55 页。

〔3〕 刘长久:《谈抗战时期徐悲鸿的绘画兼及美学观》,《抗战文艺研究》1982 年,第2 期。

〔4〕 徐悲鸿:《画范序•新七法》,《中国画研究》第4 期,人民美术出版社1983 年,第33 页。

〔5〕 安紫:《徐悲鸿的动物画》,《北京日报》1957 年1 月10 日。

〔6〕 韩其楼:《徐悲鸿与他的水墨奔马图》,《宜兴文史资料》第三辑,1982 年11 月。

〔7〕 叶浅予:《徐悲鸿画马》,《文汇报》1954 年8月31日。〔8〕 张安治:《徐悲鸿师与中国画》,《中国画研究》第4 期,1983 年6 月。

〔9〕 杨先让:《徐悲鸿》,广西师范大学出版社2018年1 月,第81 页。

〔10〕 宗白华:《徐悲鸿与中国绘画》,《国风》半月刊第4 期,1932 年10 月1 日。

徐悲鸿 印度牛 89cm×59cm 纸本设色 1942年 北京徐悲鸿纪念馆藏款识:壬午大暑,追写印度之牛,于良(凉)风也。悲鸿。钤印:悲(朱)

徐悲鸿 牛浴 130cm×75cm 纸本设色 1938年 北京徐悲鸿纪念馆藏款识:廿七年夏,在桂林近郊写所见。悲鸿。钤印:东海王孙(白)

徐悲鸿 蕉雀 143cm×39cm 纸本设色 1938年 重庆中国三峡博物馆藏款识:廿七年大暑,怀故园,悲鸿。钤印:东海王孙(白)

徐悲鸿 双鸭 113cm×33cm 纸本设色 1935年 北京徐悲鸿纪念馆藏款识:廿四年春日,悲鸿戏笔。钤印:悲鸿(白)

徐悲鸿 暗香浮动 102.3cm×60cm 纸本设色 1941年款识:暗香浮动。辛巳元日,悲鸿为则民三哥写。钤印:悲鸿(朱)徐(朱)

徐悲鸿 松鹰 130.5cm×77.5cm 纸本设色 1936年款识:长翮如刀剑,人寰可超越。乾坤空峥嵘,粉墨且萧瑟。丙子岁阑,悲鸿录老杜句。芸樵先生雅正。悲鸿敬赠。钤印:徐悲鸿(白)悲鸿之印(白)长颇颔亦何伤(白)

徐悲鸿 鹅 107.3cm×73cm 纸本设色 1935年 中国美术馆藏款识:悲鸿,乙亥大寒。钤印:徐悲鸿(白)

徐悲鸿 凤仙双鸡 101cm×39cm 纸本设色 1934年 北京徐悲鸿纪念馆藏款识:廿三年秋,悲鸿。钤印:悲鸿(朱)