气候变化背景下江苏省水稻气候适宜性区划研究

2021-11-03吴洪颜张佩

吴洪颜,张佩

(1.江苏省气象台,江苏 南京 210008;2.江苏省气候中心,江苏 南京 210009)

引言

江苏地处亚热带和温带季风过渡区,农业气候资源优越,稻麦(油)两熟制是主要种植制度,适栽水稻品种类型也很多,尤其是20世纪90年代以来,江苏实施“籼改粳”工程,水稻品种和布局有了很大调整,粳稻的种植面积、育种和产量稳居国内外领先水平[1-2]。然而,由于品种更替频繁,种植方式改变,加之气候条件[3]、病虫害以及政策和市场因素的影响,江苏水稻种植效益在上升趋势中仍存在着许多不确定因素[4-6]。因此,在全球气候变暖背景下,如何选择品种并配套与之相适应的播种时间和方式,以便最佳利用当地温光资源,充分发挥水稻生产潜力,实现水稻高产、稳产、优质和高效,是新形势下需解决的问题。

有关气候条件对水稻生长、产量及品质形成的影响,前人已做了大量工作。高亮之等[7-8]在研究了多种类型水稻品种的产量形成与气候条件的关系基础上,建立了国内水稻生长的一系列模型,并将其应用于产量预测和灾害监测。姚克敏和王志南[9]根据杂交稻在不同温光条件下干物质积累及分配规律将其划分为三种生长类型。沙国栋和李林[10]比较了水稻在不同气候环境条件下的产量特性。赵强基等[11]对四类水稻代表品种的生产力与气候生态特性的演进趋向进行了有关分析。贺志康等[12]明确了一些南方中稻品种产量与温光条件的关系。谢光辉等[13]对湘西山区单季稻干物质生产与不同海拔地区气候条件的关系进行了研究。在明确了气候条件与水稻种植的关系后,一些学者[14-15]又进一步开展了如何有效利用气候资源开展水稻气候区划的研究。李林和高亮之[16]基于对耕作制度影响最大的气候因素,对江苏的耕作模式进行了划分。杜东升等[17]以水稻生长期的活动积温和日照时数作为区划指标,完成了湖南双季超级稻的气候区划。魏丽等[18]结合江西地形、地貌特征,通过GIS的空间分析和多层复合方法,融合农业和气象专家的思想,利用10~20 ℃的有效积温、t≥27 ℃的日数作为区划指标,对江西省优质早稻适宜种植区进行了划分和评价。秦鹏程等[19]利用t≥10 ℃的活动积温、水稻生长期长度、安全生育期天数作为区划指标,对湖北水稻布局进行气候适宜性区划。由以上研究可看出,影响水稻品种布局的主要气候因素为生长季积温和生长季的长度。然而伴随着全球气候变暖,江苏水稻主要生育期的积温不断增加,水稻生长季也在延长,这些因素一方面为水稻生长提供了丰裕的热量资源[20-21],同时,也带来高温、干旱及秋季阴雨等诸多气象灾害[22-23],不同程度地增加了水稻安全生产的隐患。因此,开展气候适宜性区划,合理调整品种布局,适当规避不利气候条件,对水稻稳产、丰产显得尤为重要。

1 数据来源与方法

1.1 数据来源

气象资料来自江苏省气象局(67个国家级气象观测站)及周边省份(山东省、安徽省及浙江省)气象局共计85个国家级气象观测站,主要气象要素为:逐日平均气温、降水量、日照时数。统计年限为1961—2019年。赣榆、徐州等8个站的水稻生育期资料来自江苏省气象局,1981—2015年县级水稻产量数据来自江苏省统计局。

1.2 区划指标筛选

本文以江苏省为研究区,选择日平均气温稳定通过t≥10 ℃和t≥20 ℃的初终日、t≥10 ℃的活动积温、适宜生长期、降水量以及日照时数为主导评价指标。

1.3 区划方法

采用模糊数学理论[24-26]中的加权平均模型进行综合评判F,

(1)

其中,qi为第i项水稻气候适宜性评价指标的分值,wi为第i项水稻气候适宜性评价指标的权重系数。F值在0.1~4.0之间,其值越大,表明气候适宜性越好。

各指标的wi则利用变异系数[27]cvi来获取:

(2)

(3)

1.4 分析方法

首先利用Mann-Kendall(M-K)非参数检验,对1961—2019年t≥10 ℃的活动积温、降水量等气候要素进行时间序列的趋势分析和突变检验[28-29],对水稻气候适宜性(10 a、30 a)和区划结果(30 a)按不同的位相进行分析,分别以20世纪60年代、20世纪70年代、20世纪80年代、20世纪90年代、21世纪00年代、21世纪10年代、1961—1990年、1971—2000年、1981—2010年及1991—2019年的不同时段来考察不同年代际背景下数值的时空分布特征。

试验采用的输电塔原型为100kV双回路角钢塔,塔高89.6m,呼高66m,基底宽度为17.315m,塔身顶部宽度为2.5m,在塔顶段23.6m范围内设置有三层横担,如图3所示。输电塔气弹模型缩尺比为1∶50,模型材料为铝材。为了尽量减小输电塔模型各杆件节点处胶接导致的阻尼问题,采用线切割方式沿高度方向分段整体雕刻输电塔的主杆及斜直杆,而后沿各杆件轴线弯折为∟型模拟角钢横断面,最后采用高强粘结剂连接模型各段,输电塔模型的横担和塔腿也采用类似的制作方式。

2 结果与分析

2.1 气候适宜性分析

2.1.1 温度适宜性分析

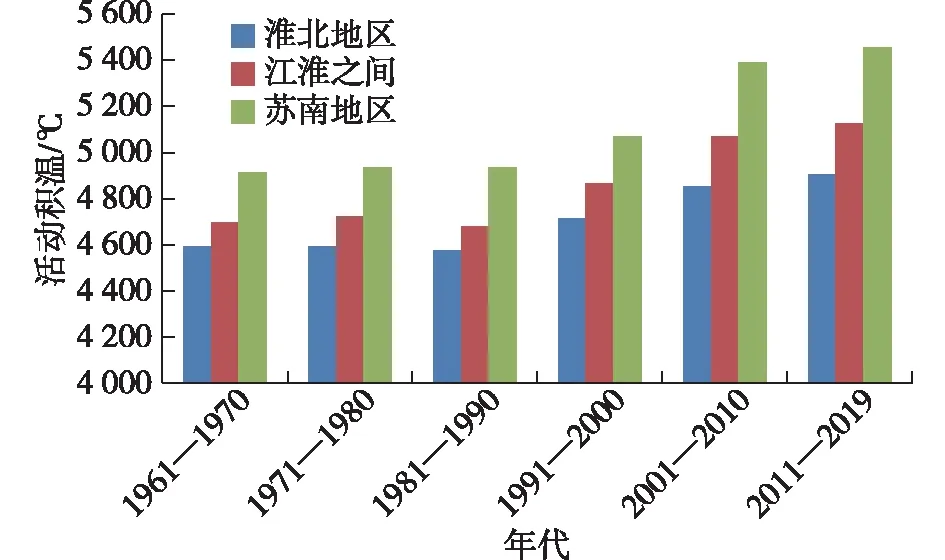

日平均气温稳定通过10 ℃是水稻、玉米等喜温作物进入生长期的标志。1961年以来,随着江苏年平均气温的升高(气候倾向率0.3 ℃·(10 a)-1),t≥10 ℃的活动积温也随之上升。年代际分析(图1)可见,江苏自南向北t≥10 ℃的活动积温一致增加,以苏南地区最显著,t≥10 ℃的活动积温由20世纪60年代的4 914.4 ℃上升到5 455.9 ℃(2011—2019年),气候倾向率为119.1 ℃·(10 a)-1。对1961—2019年t≥10 ℃的活动积温进行Mann-Kendall方法检验发现,各地t≥10 ℃的活动积温呈显著上升趋势,突变拐点自北向南发生在1997—2000年间。

图1 江苏省1961—2019年t≥10 ℃的活动积温年际变化

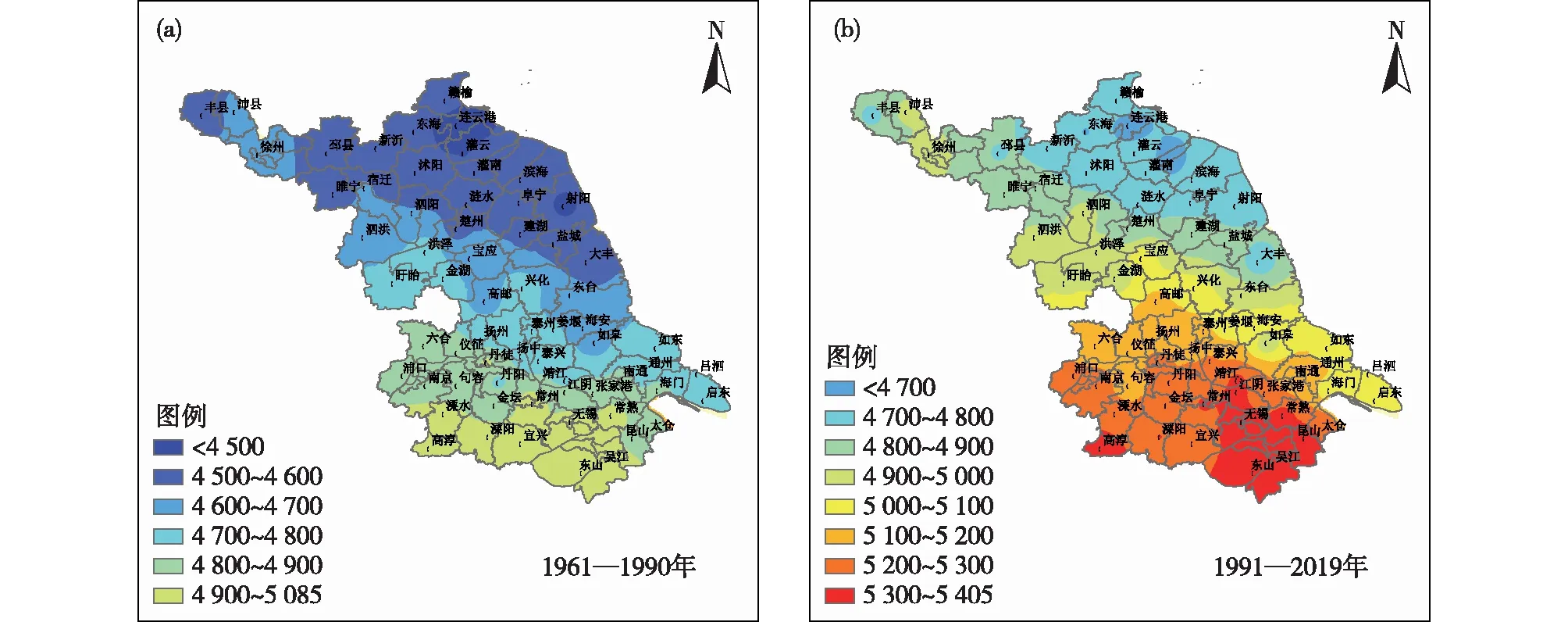

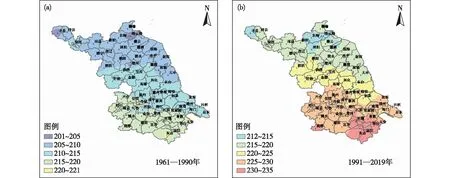

对1961—1990年及1991—2019年等2个30 a尺度的t≥10 ℃的活动积温进行空间分析(图2)发现,t≥10 ℃的活动积温在不同年代际均呈现由西南向东北递减。随着年代际推移,全省各地t≥10 ℃的活动积温均呈增加趋势。1961—1990年全省大部分地区t≥10 ℃的活动积温普遍高于4 500 ℃,其中沿江苏南高于4 800 ℃;1991—2019年全省大部分地区t≥10 ℃的活动积温普遍高于4 700 ℃,其中沿江苏南地区高于5 100 ℃。与1961—1990年相比,1991—2019年t≥10 ℃的活动积温增幅全省平均达311.8 ℃·(30 a)-1。

图2 江苏省t≥10 ℃的活动积温(色阶,单位:℃)空间分布(a.1961—1990年,b.1991—2019年)

与积温的空间分布相似,江苏春季日平均气温稳定通过t≥10 ℃的初日也是自西南—东北逐渐推迟,前后一般相差9~10 d。1961—1990年,西南部最早在3月29日稳定升温到10 ℃以上,江淮之间和淮北西部地区在4月2—5日,东部沿海要推迟到4月6—7日。1991—2019年,苏南西南部春季日平均气温于3月24—26日即稳定通过10 ℃,到4月2—3日,全省日平均气温均稳定通过10 ℃,春季升温平均提前3~4 d。

秋季降温的时空分布特征与春季升温不同,常年日平均气温稳定通过t≥20 ℃的终日是由西北—东南逐渐开始,淮北地区9月20日之前日平均气温最早降到20 ℃以下,沿江苏南东部则可推迟到10月初,南北相差达13 d以上。对比1961—1990年,1991—2019年淮北地区日平均气温稳定通过t≥20 ℃的终日推迟了3 d左右,沿江和苏南地区则推迟一周以上。

2.1.2 日照适宜性分析

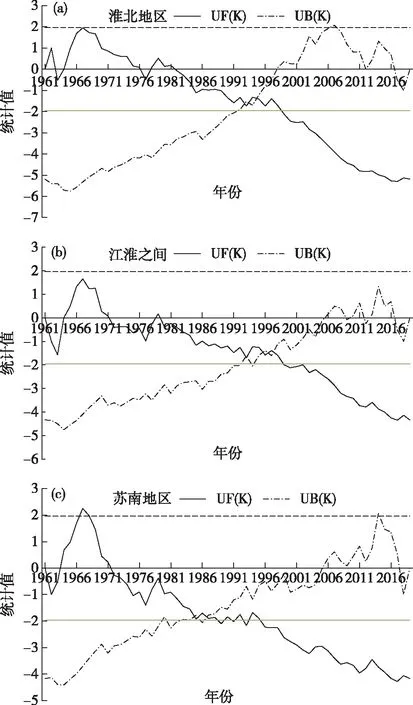

多年实践发现,江苏水稻主要生育期在5—10月。统计1961—2019年5—10月的日照时数发现,沿江和苏南大部分地区在1 000~1 150 h之间,江淮北部和沿淮地区在1 150~1 200 h之间,淮北北部在1 200 h以上、局部超过1 250 h。由年代际的分析来看,全省5—10月的日照时数一致性下降,20世纪60年代最高,普遍在1 200 h以上,之后开始下降,20世纪90年代以后下降趋势显著,全省大部分地区不足1 100 h。对1961—2019年5—10月的日照时数进行Mann-Kendall方法检验(图3)发现:苏南地区5—10月的日照时数在1987年左右发生显著突变,之后开始明显减少;而北部地区的突变滞后于苏南地区,出现在20世纪90年代中期。此外,在突变拐点出现前,淮河以南地区5—10月的日照时数的年际波动趋势比较一致,仅幅度上存在差异。

图3 江苏省1961—2019年5—10月日照时数的Mann-Kendall检验(a.淮北地区,b.江淮之间,c.苏南地区)

2.1.3 降水适宜性分析

研究表明,水稻全生育期需水量为600~900 mm,以生长中期(孕穗—抽穗期)需水量最大。统计江苏1961—2019年5—10月水稻主生育期的降水量发现,除淮北西部降水量较少,不足650 mm外,全省大部分地区降水量在700~800 mm之间,多数年份能满足水稻生长需求。通过年代际分析发现,淮河以南地区的降水有增加趋势,1961—2019年5—10月的降水量平均在700 mm以上;而淮北地区则略有减少,在700 mm上下波动,该地区由于处在南北气候过渡带、黄淮海平原的南缘,春夏之际干旱频发,常常会影响水稻的育苗和移栽。对1961—2019年5—10月的降水量进行Mann-Kendall方法检验发现,江苏水稻主生育期内降水量自1961年以来趋势变化并不明显,UF(K)和UB(K)曲线有多次震荡相交,年际波动较大。

2.1.4 水稻适宜生长期分析

粳稻齐穗—成熟一般需要40 d左右,即日平均气温稳定通过t≥20 ℃的终日后40 d为水稻的安全成熟期。水稻适宜生长期是指安全播期—安全成熟期,即日平均气温稳定通过t≥10 ℃的初日和稳定通过t≥20 ℃的终日后延40 d间的时段。统计1961—2019年资料(图4)发现,全省水稻适宜生长期均超过200 d,且增加趋势显著,平均每10 a增加3 d左右。其中,1991—2019年间苏南地区平均超过230 d。由年代际分析来看,与1961—1990年相比,1991—2019年淮北地区水稻适宜生长期增加了7~9 d,淮河以南地区则延长了10 d以上。对1961—2019年各地水稻适宜生长期进行Mann-Kendall方法检验发现,20世纪80年代末—20世纪90年代初江苏水稻适宜生长期自北向南先后出现突变。

图4 江苏省水稻适宜生长期(色阶,单位:d)分布(a. 1961—1990年,b. 1991—2019年)

2.2 气候适宜性区划

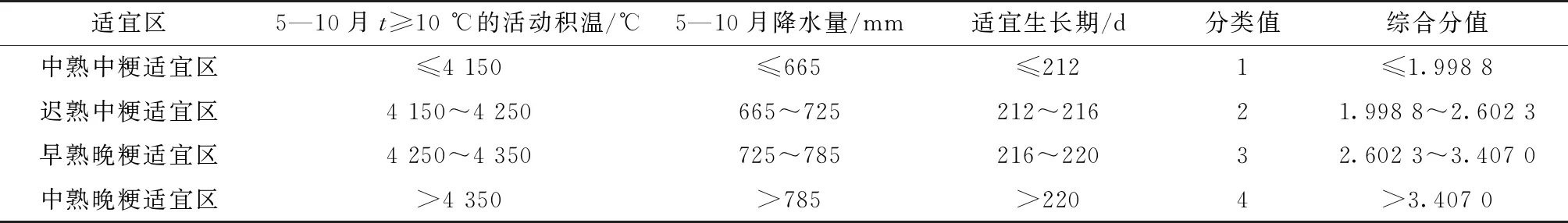

根据研究区域内温、光、水资源特征和水稻对温光条件的反应来明确不同品种水稻的适宜区,从而实现水稻品种的优化布局。通过对水稻生长季光、温、水条件分析,结合前人研究成果[30]和现有稻麦(油)两熟的耕作制度,选择5—10月t≥10 ℃的活动积温、降水量以及适宜生长期的日数作为江苏水稻气候适宜性区划的指标,具体分级如表1。

表1 江苏水稻气候适宜性区划因子和分级阈值

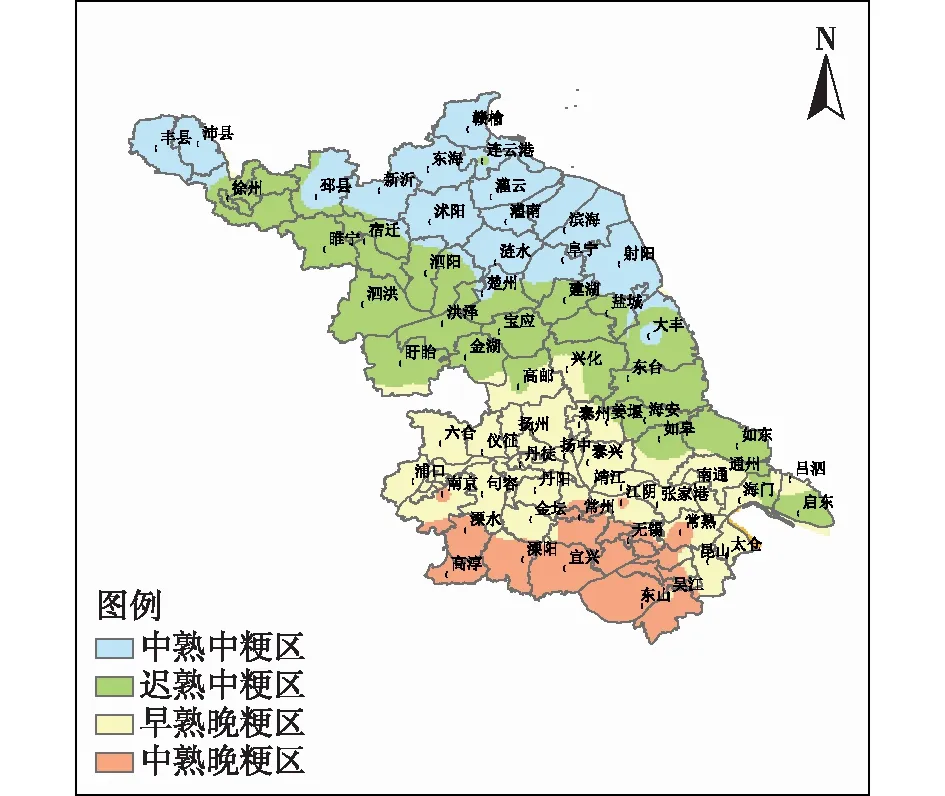

利用ArcGIS的重分类功能对所选气候区划指标进行分级赋值,再结合不同权重进行叠加分析,综合考虑水稻早、中、晚品种光温特性采用自然断点法进行分级,将江苏水稻种植划分为4个气候适宜区:中熟中粳适宜区、迟熟中粳适宜区、早熟晚粳适宜区、中熟晚粳适宜区,如图5所示。

图5 1961—2019年江苏水稻种植气候适宜性区划

1)中熟中粳适宜区:位于沿淮淮北东部和淮北西北部,包括徐州北部、宿迁北部、连云港及盐城北部。大部分地区春季升温较慢,日平均温度稳定通过t≥10 ℃的初日出现在4月初,适宜生长期少于210 d,5—10月t≥10 ℃的活动积温平均不足4 200 ℃,大部分地区降水量少于700 mm,春、夏季干旱风险较大,但日照充足。该区域以中熟中粳水稻品种为主,西北部地区秋季降温偏早,可搭配种植早熟中粳品种。

2)迟熟中粳适宜区:位于淮北西南部、沿淮西部和江淮之间南部沿海地区,包括徐州南部、宿迁西部、淮安南部、泰州、盐城南部及南通沿海。春季升温略早,日平均温度稳定通过t≥10 ℃的初日出现在4月1—5日,水稻适宜生长期接近220 d,5—10月t≥10 ℃的活动积温平均为4 200~4 300 ℃,降水分布不均,大部分地区为700~800 mm,水资源相对丰富、日照充裕。该区域以迟熟中粳水稻品种为主,江淮西部地区降温略早,适当种植中熟中粳品种更安全。

3)早熟晚粳适宜区:主要位于沿江地区,包括南京、扬州、镇江、泰州、苏州、常州和南通部分地区。日平均气温稳定通过t≥10 ℃的初日在4月1日前后,安全齐穗期在9月下旬至10月初,水稻适宜生长期超过220 d,5—10月t≥10 ℃的活动积温大于4 300 ℃,降水量在750~800 mm之间,水资源丰富、温度适宜、适宜生长期长。该区域适宜种植早熟晚粳水稻品种,长江以北地区可穿插种植迟熟中粳品种,保障稳产。

4)中熟晚粳适宜区:主要位于苏南南部地区,包括南京、苏州、无锡和常州的南部地区。日平均气温稳定通过t≥10 ℃的初日在3月下旬,安全齐穗期在9月下旬末至10月初,水稻适宜生长期超过220 d、局部可达230 d以上,5—10月t≥10 ℃的活动积温接近4 400 ℃,5—10月降水量在750~800 mm之间,水资源丰富、热量充足、适宜生长期长,但夏季高温较多。近30 a来,由于适宜生长期变长,热量充裕,该区域完全可以种植中熟晚粳水稻品种,但在东部升温偏晚区域,应适当迟播,或选择种植早熟晚粳品种。

2.3 区划的年代际分析

将水稻气候适宜性区划模型按照1961—1990年、1971—2000年、1981—2010年及1991—2019年4个时间段进行计算分区(图6),结果发现年代际特征非常显著,江苏因气温升高、水稻适宜生长期变长,水稻种植分区的界线出现明显北移。其中,1961—1990年,沿淮淮北地区和东部沿海都是中熟中粳稻种植区,范围最大,几乎占了江苏一半的面积;剩下的区域被江淮之间西部和沿江地区的迟熟中粳稻区、苏南南部地区的早熟晚粳稻均分,面积相当;而随着全球气温开始上升,尤其是20世纪80年代后期明显加速,导致1971—2000年间江苏水稻种植区相应界线出现不同程度的北移,苏南西部地区可以种植一些中熟晚粳品种,沿江和苏南地区则主要成为早熟晚粳稻种植区;1981年之后的30 a间,中熟晚粳种植区继续扩大,几乎整个苏南地区均可栽培,早熟晚粳品种适宜区则北移到沿江地区,江淮之间南部的热量条件也基本满足其生长需求;1991—2019年,中熟晚粳品种可由苏南地区北扩到沿江地带甚至江淮之间南部地区,早熟晚粳则可在除沿淮东部外的淮河以南大部分地区安全生长,沿淮和淮北大部分地区都能满足迟熟中粳品种生长,应用范围很广,仅淮北西部地区还需种植中熟中粳品种,以求稳产。

3 结论与讨论

结合不同品种水稻生长的光、温、水特性,对江苏水稻主要生长季的热量、降水和日照等资源进行趋势分析和检验。在此基础上,构建了气候适宜性综合评价模型,基于模型计算结果对江苏水稻气候适宜性进行区划。结论如下:

1)江苏日平均温度稳定通过t≥10 ℃的初日出现在3月底—4月初,南北相差9~10 d,近10 a的平均初日较20世纪60年代提前一周左右;日平均温度稳定通过t≥20 ℃的终日南北相差超过13 d,与20世纪60年代相比,近10 a淮北地区平均终日推迟3 d左右,沿江和苏南地区则在一周以上;全省t≥10 ℃的活动积温呈上升趋势,突变始于20世纪90年代,活动积温的气候倾向率为80.8 ℃·(10 a)-1。

2)根据水稻品种特性及气象要素空间差异原则,选择水稻适宜生长期、5—10月日照时数、降水量及t≥10 ℃的活动积温作为指标,综合评价江苏省水稻气候适宜性,并将其自北向南划分为中熟中粳、迟熟中粳、早熟晚粳、中熟晚粳4个气候适宜区。通过30 a尺度下的年代际分析发现,随着气候变暖,水稻气候分区的界线年际间明显向北调整,晚粳品种适宜区可向北推进到淮河以南。迟熟中粳品种应用范围明显扩大,长江以北地区的气候条件均能满足。因此,在充分考虑产量和气候资源利用率的前提下,种植中熟中粳适宜区应相应缩减,以获得最大的种植效益。

3)受气候变化影响江苏水稻适宜生长期变长、积温明显增加,与30 a前相比,省内多数地区都可以进一步优化配置,选择生长期更长的品种,以提升稻米品质。然而,由于文中采用30 a平均值,与80%保证率的结果相比,各区域界线过于偏北。因此,为确保水稻安全生产,在进行品种布局时,应在本区划基础上略微南调较为稳妥,可在一定程度上避开夏季高温、秋季低温、连阴雨等灾害的影响。