中建南盆地北部海底麻坑地貌特征及成因机制

2021-11-02汪灵王彬李健喻凯琦赵芳

汪灵, 王彬, 李健, 喻凯琦, 赵芳

1. 中国科学院边缘海与大洋地质重点实验室, 南海海洋研究所, 广东 广州 510301;

2. 中国科学院南海生态环境工程创新研究院, 广东 广州 511458;

3. 中国科学院大学, 北京 100049;

4. 中国石油天然气股份有限公司杭州地质研究院, 浙江 杭州 310023

海底麻坑是地层中流体和气体沿着运移通道向上渗漏, 侵蚀海底表面沉积物形成的一种海底负地形(Judd et al, 2007; 罗敏 等, 2012; Hovland et al,2012; Riboulot et al, 2013; Andreassen et al, 2017)。King和Maclean于1970年首次在加拿大新斯科舍省陆架边缘发现海底麻坑(King et al, 1970)。随着海洋探测技术发展, 在全球不同海域观测到越来越多的海底麻坑, 如白令海、北海、黑海、加拿大西部陆架、非洲西部大陆边缘、南海等(Nelson et al, 1979;Çifçi et al, 2003; Sultan et al, 2010; 邸鹏飞 等, 2012;Mazzini et al, 2017; Böttner et al, 2019; 杨志力 等,2020)。Hovland等(2002)根据海底麻坑的平面形态和规模, 将海底麻坑分为单元麻坑、正常麻坑、拉长形麻坑、眼状麻坑、链状麻坑和复合麻坑6种样式。海底麻坑深度和直径变化较大, 单个海底麻坑的深度通常为1~100m, 其直径范围在1~1000m之间(Hovland et al, 2002; Pilcher et al, 2007; Judd et al,2007)。海底麻坑的形态和规模主要受到其所在海洋环境以及不同地质营力(如底流、滑塌等)的共同影响(Hovland et al, 2002; Pilcher et al, 2007; Dandapath et al, 2010)。

海底麻坑研究是近年来海洋地球科学领域的热点问题之一, 海底构造运动、地质灾害发生、生物群落发展、海底工程设施建设等均与流体活动和海底麻坑的分布密切相关(Hovland et al, 2002; Paull et al, 2008)。目前对海底麻坑的成因机制及演化过程的认识主要经历了两个阶段。在研究初期, 学者普遍认为海底麻坑的形成与地震、海啸、冰川携带大块碎屑物质撞击海底以及人类活动等相关(Nelson et al,1984; Hasiotis et al, 1996; Soter, 1999; Baraza et al,1999)。近年来随着高分辨率海底多波束测深和二维/三维多道地震数据的普及与应用, 大量研究表明构造或成岩断裂(Waghorn et al, 2018)、地下水通量(Hillman et al, 2015)、盐构造(Geletti et al, 2008;Andresen et al, 2011)、天然气水合物分解(Sultan et al,2010)等因素也可导致海底麻坑的发育。海底麻坑的形成过程可以概括为: 地层中的流体(烃类气体、地下水、孔隙流体等)不断聚集, 当其产生的压力大于上覆地层重力与静水压力时, 流体将沿着断层、裂隙、气烟囱、不整合面等逸散通道向上渗漏至海底表面, 松散沉积物被侵蚀搬运形成大小不一的海底麻坑。

南海西部区域流体活动强烈, 且断层、气烟囱等流体逸散通道广泛分布, 导致该区域海底发育了大量的海底麻坑(Chen et al, 2011; Sun et al, 2012;Ye et al, 2019)。Sun等(2011)在南海西沙隆起附近发现众多直径达千米级别的巨型麻坑, 通过精细刻画麻坑下部的流体逸散通道, 将该区域的麻坑分为与气烟囱相关、沉积边界相关、断层相关以及气烟囱和倾斜构造相关的4种麻坑类型, 并且这4种类型麻坑的形成与流体侧向迁移的强弱有关。Chen等(2015)在中建南盆地北部发现两个区域的海底麻坑,根据其平面形状、规模和组合模式也提出了海底麻坑的分类方案, 并提出了新月形麻坑的演化模型。Geng等(2017)研究了中建南盆地北部冲沟和巨型麻坑的地貌特征、分布规律和形成机制, 结果表明离散的麻坑在重力流的作用下可合并发育成冲沟, 揭示了冲沟与巨型麻坑的形成存在密切联系。前人对中建南盆地海底麻坑的研究主要集中在描述海底麻坑的发育特征, 侧重从整体上对该区域海底麻坑的形成机制进行探讨, 而中建南盆地北部的海底麻坑在地貌上呈现出明显的差异性, 存在多种不同的平面形态, 目前还缺少针对这些不同类型海底麻坑成因机制的分类讨论及分析。本文基于高分辨率海底多波束测深数据和多道地震资料, 对研究区内海底麻坑地形地貌特征和内部地质结构进行了精细刻画,识别出4种不同类型的海底麻坑, 并结合研究区的地质背景对不同类型海底麻坑的成因机制进行了详细的讨论和分析, 建立了中建南盆地北部不同类型海底麻坑的形成演化模式。

1 地质背景

南海位于太平洋、印度洋两大洋和太平洋板块、亚欧板块、印度-澳大利亚板块接壤处。南海的演化过程和沉积填充受到板块和大洋间相互作用的影响,历经了主动大陆边缘向被动大陆边缘过渡的过程(李家彪, 2005; 李家彪 等, 2011)。南海经历了复杂的新生代构造活动和热演化, 形成众多新生代沉积盆地, 包括莺歌海盆地、琼东南盆地、珠江口盆地和中建南盆地等(姚伯初 等, 2005; 李家彪 等,2011)。

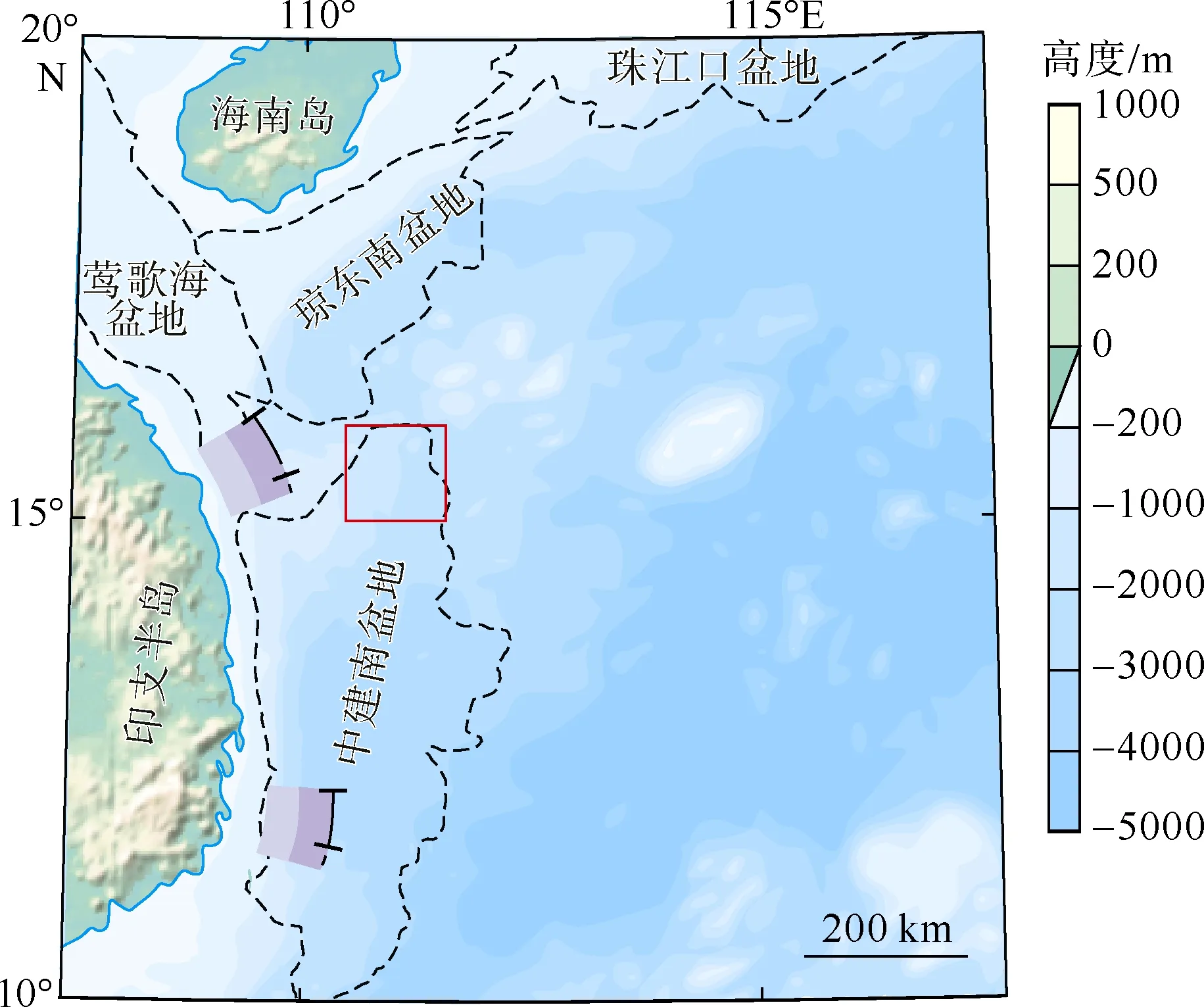

研究区域位于南海西部陆缘的中建南盆地北部,该盆地面积超过1.1×105m2, 水深50~4000m, 横跨陆架和陆坡区域, 整体呈NNW展布(图1)。盆地地处北部凹陷, 分别由3个正负构造单元组成, 新生代沉积厚度2500~6500m, 包括沼泽相、湖相、浅水相和深海相, 厚层细粒沉积物覆盖了整个盆地(高红芳 等, 2000; 钟广见 等, 2005; 张功成 等, 2013)。厚层新生代沉积物中具有丰富的有机质, 多种烃源岩类型, 热流值通常在70~120mW·m-2, 高热流可提高烃源岩转化效率, 且其局部存在圈闭结构, 有利于形成源-储层-密封组合(何丽娟 等, 1998; 姚伯初 等, 2004; 徐行 等, 2015)。

图1 研究区域位置图中红色方框为研究区域。该图基于标准地图服务网页中的中国地势图制作, 审图号为GS(2016)1609, 底图无修改Fig. 1 Location of the study area

中建南盆地的发育与演化是印支边缘断裂的走滑活动和南海地区南北向伸展共同作用的结果(刘金萍 等, 2020)。在南海西缘断裂走滑拉张与南海扩张的联合作用下, 该盆地具有走滑-拉张性质(陈玲,2006; 高红芳 等, 2007)。中建南盆地的构造演化可划分为4个阶段: 早始新世—中始新世的伸展断裂、晚始新世—晚渐新世的走滑拉张、早中新世—晚中新世的稳定沉降以及上新世—第四纪的快速沉降(刘金萍 等, 2020)。

2 研究数据及方法

研究区海底多波束测深数据由SeaBeam 2112多波束回声测深系统采集, 其主频率为12kHz, 脉冲长度为3~20ms。采集的原始数据经导航过滤、参数校准、换能器吃水校正、声速校正、纵摇校正、横摇校正、艏向校正、数据过滤和插值等过程处理。该数据密度适合制作约100m分辨率(单元大小)的栅格网格, 可呈现研究区域海底地貌的详细特征,能够满足对该区域内海底麻坑地貌的识别和统计。

高分辨率三维地震数据由中国石油天然气集团有限公司提供。海上作业参数: 船载8条平行线缆,线缆沉放深度为海平面以下7~9m, 每条拖缆960道,道间距6.25m, 最小偏移距为150m。横向分辨率和纵向分辨率分别为12.5m和25m, 高精度的三维地震数据能够满足对海底麻坑详细的内部地质结构及地层内部流体渗漏特征的识别。

3 海底麻坑地貌形态特征

研究区水深100~1500m, 海底麻坑主要分布在广乐隆起东南部、中建北海台南部和中建岛南部海域(图1和图2)。根据多波束测深数据在研究区内共识别出330个规模不等的海底麻坑, 直径在1500~7900m范围之间, 最大深度可达175m。基于海底麻坑的地貌形态特征可将其分为圆形、椭圆形、长条形、新月形麻坑4种类型, 其中圆形麻坑79个,椭圆形麻坑88个, 长条形麻坑64个, 新月形麻坑99个(图2)。

图2 研究区海底麻坑分布等深线图图中红色线段代表地震测线位置, 红色方框代表麻坑链, 蓝色方框代表复合麻坑Fig. 2 Isobath map of submarine pockmark distribution in the study area. The red lines represent the location of seismic profiles, the red box represents the pockmark train,and the small blue box represents the composite pockmarks

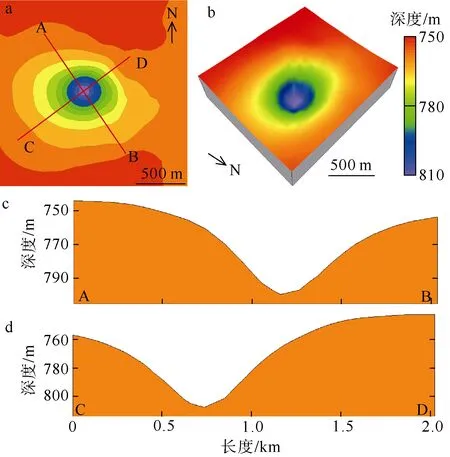

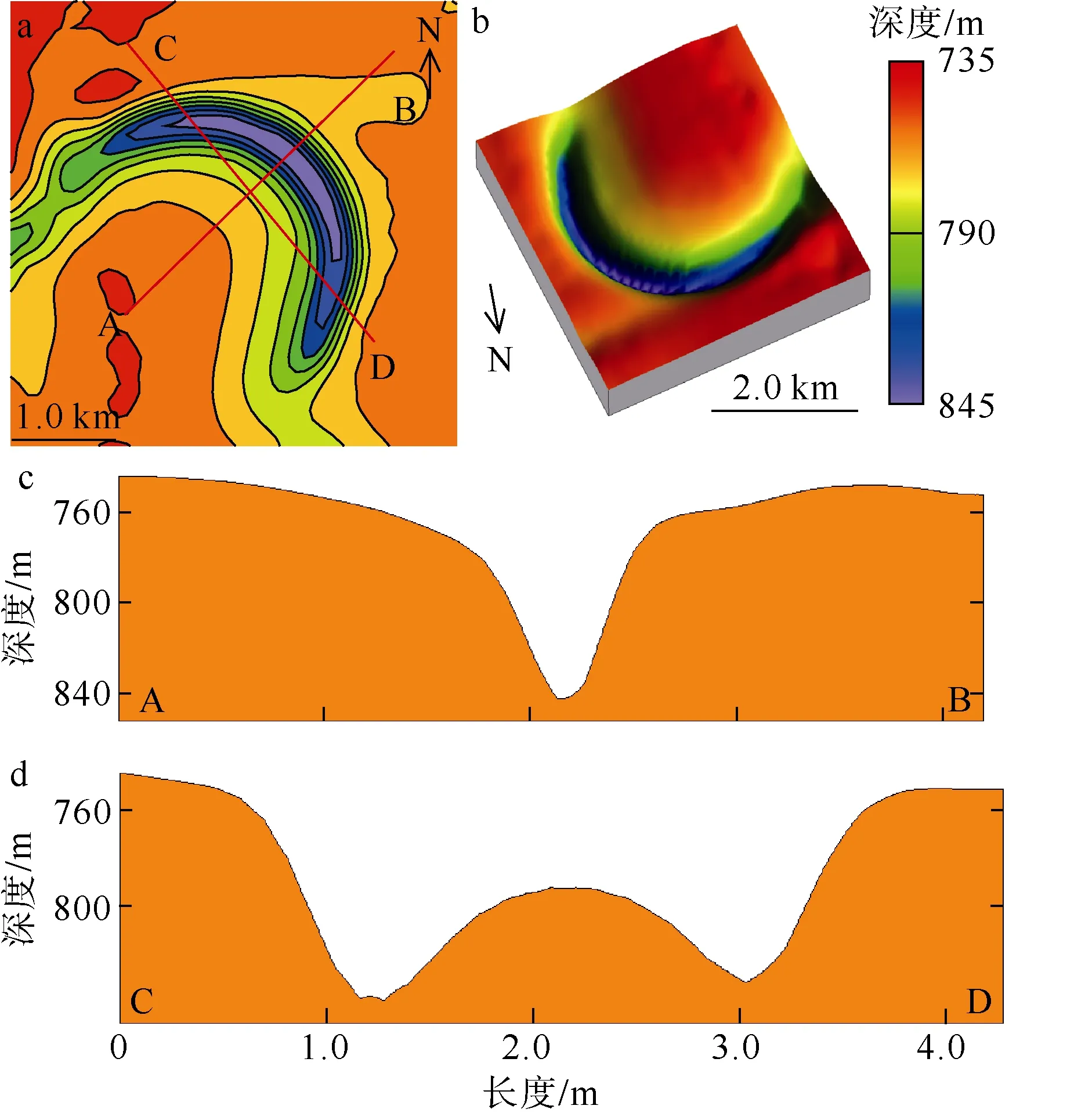

圆形麻坑在研究区内分布范围较广, 直径变化范围1.5~2.3km, 深度为28~55m, 无明显长轴与短轴, 长宽比为1~1.5 (图2和图3)。在平面图中, 就单个圆形麻坑而言, 从外缘到中心, 圆形麻坑的长宽比由1.5逐渐趋于1, 且深度逐渐加深(图3)。在三维地形图中, 圆形麻坑呈现出明显的圆形或近圆形的凹陷地形, 其横向剖面形态表现为非对称的“V”字形, NW、NE两侧坡度明显大于SE、SW两侧坡度(图3)。

图3 圆形海底麻坑地貌及剖面图a. 二维等深线图; b. 三维等深线图; c和d. 剖面图。图a中红色线段AB、CD为剖面位置Fig. 3 Morphologies of the circular submarine pockmark.(a) 2D isobathic map; (b) 3D isobathic map; (c) and (d)profile maps. The red line AB and CD indicate the locations of the profiles

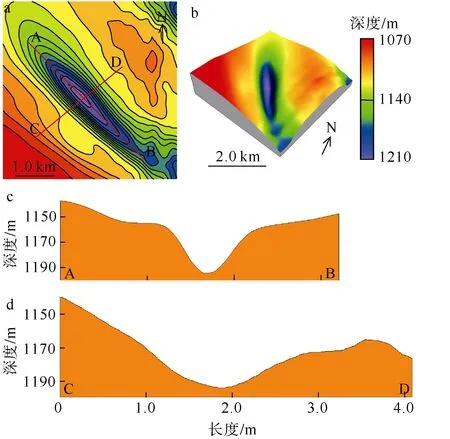

椭圆形麻坑主要发育在研究区水深800~1100m的海域, 该区域海底地形平缓且坡度较小(图2)。椭圆形麻坑长轴与短轴的长宽比为1.5~2, 麻坑深度为20~160m, 平均深度为60m。长轴长度在900~3000m之间, 平均长度为1500m; 短轴长度在500~2000m之间, 平均长度为1000m。长轴横切剖面形态表现为非对称的“V”字形, 短轴横切剖面两翼坡度相差较大, NE侧坡度明显大于SW侧, 呈现非对称的“U”字形(图4)。

图4 椭圆形海底麻坑地貌及剖面图a. 二维等深线图; b. 三维等深线图; c和d. 剖面图。图a中红色线段AB、CD为剖面位置Fig. 4 Morphologies of the elliptical submarine pockmark.(a) 2D isobathic map; (b) 3D isobathic map; (c) and (d)profile maps. The red lines AB and CD indicate the locations of the profiles

长条形麻坑主要发育在中建岛的东侧和广乐隆起的东南侧海域, 多数呈NW—SE向展布(图2和图5)。长条形麻坑相对于椭圆形麻坑具有更明显的长轴, 并且长轴长度远大于短轴长度, 长宽比大于2.5, 这种更具狭长形态的海底麻坑, 也被称为线性麻坑。长条形麻坑的长轴长度在2000~4000m之间,平均长度为2500m; 短轴长度在650~1800m之间,平均长度为900m。长轴与短轴的交点处深度最大,深度在25~200m之间, 平均深度为80m。长轴与短轴的剖面形态均表现为非对称的“U”字形, 但两侧坡度差异较小(图5)。

图5 长条形海底麻坑地貌及剖面图a. 二维等深线图; b. 三维等深线图; c和d. 剖面图。图a中红色线段AB、CD为剖面位置Fig. 5 Morphologies of the elongated submarine pockmark.(a) 2D isobathic map; (b) 3D isobathic map; (c) and (d)profile maps. The red lines AB and CD indicate the locations of the profiles

新月形麻坑主要分布在研究区的中部与南部区域, 其中位于研究区东南部的新月形麻坑规模较大, 呈现出簇状分布的特征, 开口朝向西南,该方向为新月形麻坑的走向或短轴方向(图2和图6)。新月形麻坑最深处位于曲率最大处的中心位置,绝大多数新月形麻坑的短轴剖面呈现出近非对称的“V”形, 长轴剖面通常呈现出“W”形结构特征(图6)。

图6 新月形海底麻坑地貌及剖面图a. 二维等深线图; b. 三维等深线图; c和d. 剖面图。图a中红色线段AB、CD为剖面位置Fig. 6 Morphologies of the crescentic submarine pockmark. (a) 2D isobathic map; (b) 3D isobathic map; (c)and (d) profile maps. The red lines AB and CD represents the locations of the profiles

4 海底麻坑地震特征

研究区内海底麻坑的下部地层虽然通常存在着声空白、杂乱反射、亮点等异常反射特征以及断层、裂隙、气烟囱等流体逸散通道(图7), 然而由于不同类型海底麻坑所处的地质环境差异较显著, 从而导致不同类型麻坑内部地质结构存在着明显不同。本研究利用高分辨率的三维地震资料, 对中建南盆地北部不同类型海底麻坑的内部地质结构进行了精细刻画, 测线布设位置如图2红色线段所示。

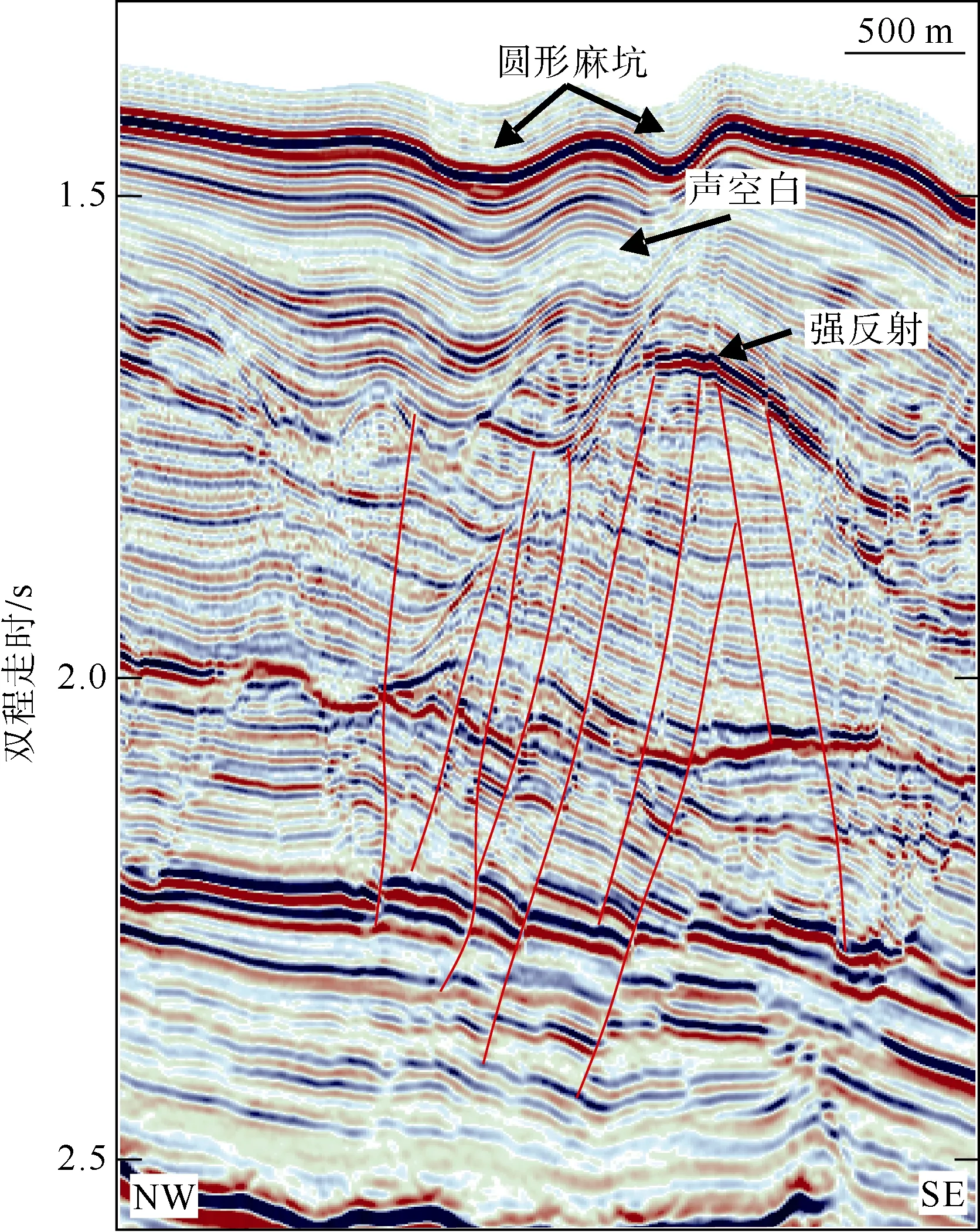

图7 圆形海底麻坑地震剖面图图中红线表示断层发育位置Fig. 7 Seismic profiles of the circular pockmarks. The red line represents the fault

三维地震剖面显示圆形麻坑下伏地层中存在着大量反射衰减的声空白带(图7)。在两个声空白带之间发育有大量的断层, 多数断层起始于地层2.2s (双程旅行时)处, 终止于地层1.65s, 断层作为运移通道连接着两个声空白带(图7)。在1.6~1.7s处存在明显的似海底反射层(Bottom Simulating Reflector,BSR)结构, 该结构在剖面上表现为高振幅反射特征,近平行于海底表面且具有与海底表面相反的极性(图7)。

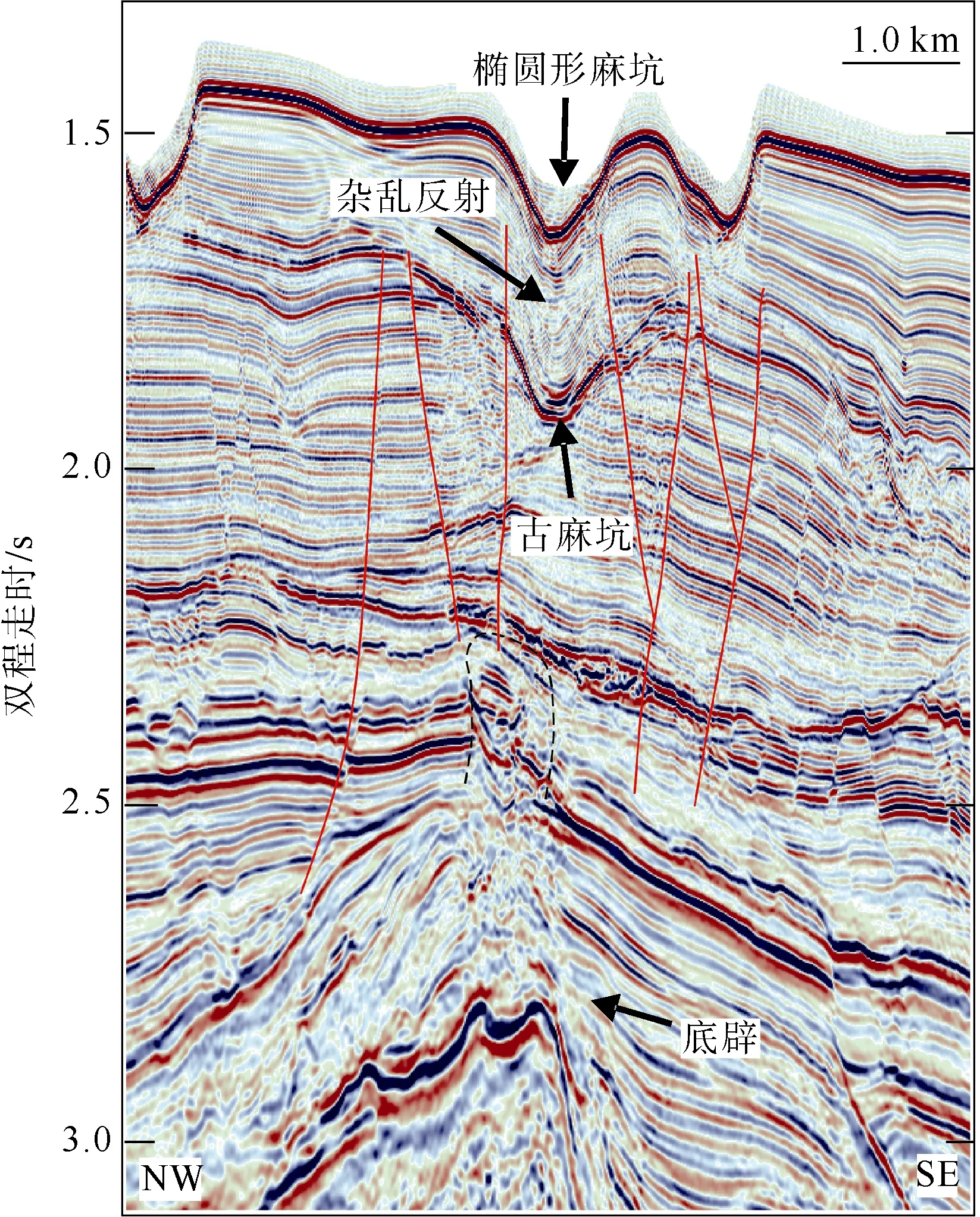

椭圆形麻坑的下方可识别出古麻坑构造, 在地震剖面上显示为波阻抗差大、强反射的特征(图8)。多条断层穿过古麻坑构造, 并且延伸至椭圆形麻坑两侧翼地层或下方, 部分断层间的地层呈现出弱连续的地震反射特征(图8)。在麻坑的下伏地层中还可识别出弱振幅、弱连续性特征的气烟囱构造, 其形状多呈柱状(图8)。气烟囱构造直接发育在底辟之上,底辟向上隆起幅度较大, 造成其上覆及周围地层发生变形(图8)。

图8 椭圆形海底麻坑地震剖面图图中红线表示断层发育位置, 黑色虚曲线表示气烟囱Fig. 8 Seismic profiles of the elliptical pockmarks. The red line represents the fault, and the black dashed line represents the gas chimney

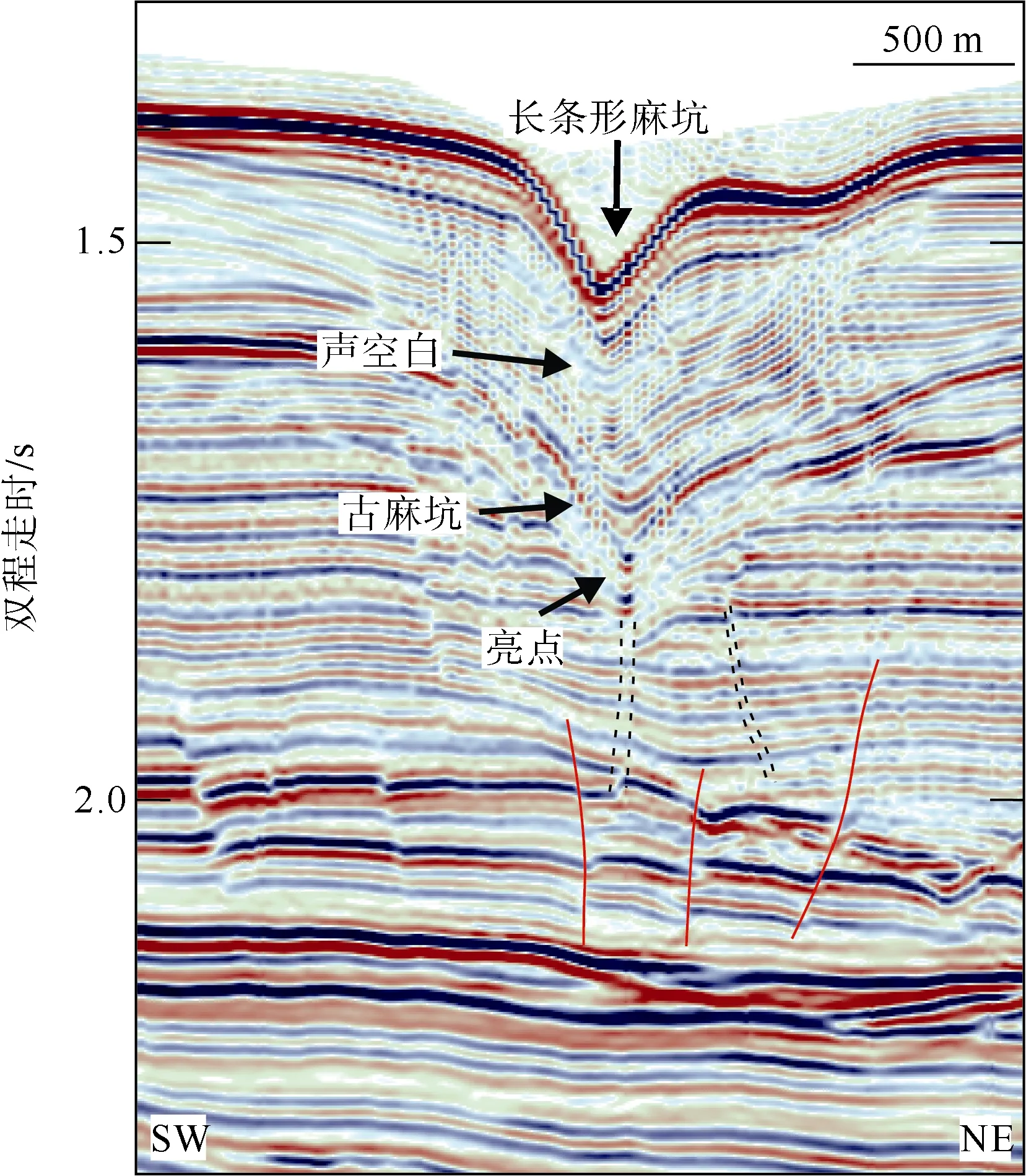

长条形麻坑下伏地层1.6~1.8s处也发育有古麻坑构造, 但古麻坑的侧翼反射强度相对海底表面的长条形麻坑较弱, 西南侧侧翼沉积厚度明显小于东北侧(图9)。古麻坑上覆地层出现声空白反射特征,而古麻坑的下伏地层中高振幅异常亮点结构发育,亮点紧连着裂隙结构(图9)。深部地层流体沿着1.9~2.1s存在的断层和裂隙与上覆地层相连, 发育裂隙的周围地层反射强度明显减弱(图9)。

图9 长条形海底麻坑地震剖面图图中红线表示断层发育位置, 黑色虚线表示裂隙Fig. 9 Seismic profiles of the elongated pockmarks. The red line represents the fault, and the black dashed curve represents the fracture

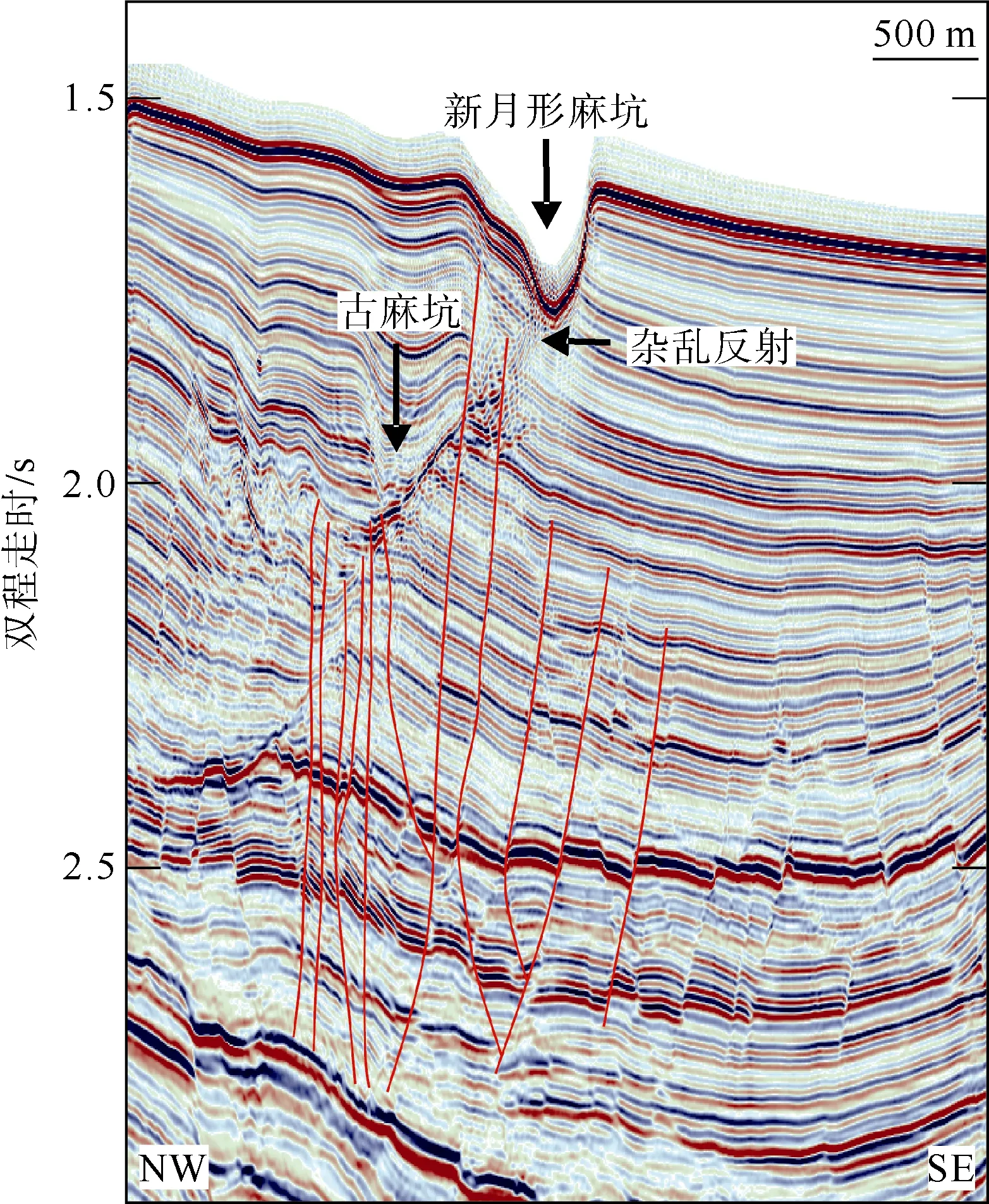

三维地震资料显示, 新月形麻坑西北向侧翼的坡度明显小于东南翼(图10)。新月形麻坑的下伏地

图10 新月形海底麻坑地震剖面图图中红线表示断层发育位置Fig. 10 Seismic profiles of the crescentic pockmarks. The red line represents the fault

层中也可识别出古麻坑构造, 在古麻坑下部地层2.0~2.7s之间发育多边形断层(图10)。在深部地层2.5~2.7s处存在弱反射的声空白带, 断层从深部声空白带底部开始发育, 贯穿地层2.0s处的古麻坑,其中两条断层与海底表面的新月形麻坑直接连接(图10)。古麻坑东南侧翼反射增强, 气体穿过古麻坑侧翼在新月形麻坑下方聚集, 地震剖面上表现为杂乱反射(图10)。

5 讨论

海底麻坑的成因机制和形成过程与其所受的地质营力作用密切相关, 虽然海底麻坑的成因机制和形成演化过程存在较大争议, 但已有研究普遍认为海底麻坑是欠压实沉积地层中的流体(甲烷、地下水等)沿着断层或其他渗漏结构向海底表面快速喷发或缓慢渗透形成类似火山口的凹陷(Kelley et al,1994; Hovland et al, 2002; Wei et al, 2015; Goff,2019)。中建南盆地北部海底麻坑分布范围广、数量多、密度大、类型多, 不同区域的海底麻坑需结合相应的地质环境对其成因机制和演化过程进行更为细致的分析和探究。

5.1 海底麻坑的成因机制

5.1.1 流体来源

在麻坑的形成过程中, 流体渗漏起着至关重要的作用。形成海底麻坑最为常见的流体来源包括水和气体, 其中水包括孔隙水和地下水等(Harrington,1985; Cathles et al, 2010; Goff, 2019), 气体则包括生物成因气体和热成因气体(Sultan et al, 2010; Serié et al, 2012; Riboulot et al, 2014; Chen et al, 2015)。研究区内海底麻坑直径在1500~7900m范围之间, 其规模远大于其他海域的海底麻坑规模, 例如西非刚果盆地和西南巴伦支海域的海底麻坑直径仅为20~1000m (Pilcher et al, 2007; Chand et al, 2012;Andreassen et al, 2017), 大规模的海底麻坑表明研究区内具有丰富的流体来源。基于三维地震剖面资料, 在研究区海底麻坑下伏地层中识别出具有声空白、杂乱反射、强反射、亮点等反射特征, 表明地层中存在着大量的流体对地震波的反射造成了扰动作用(图7~图10)。

中建南盆地存在着3套厚层烃源岩, 古新世—中始新世为湖相泥岩、沼泽相泥岩与炭质泥岩, 晚始新世—渐新世烃源岩为潟湖相和浅湖、半深湖-深湖相泥岩, 下中新世—中中新世为浅海-半深海相泥岩, 储集层主要为渐新世的砂岩和中新世的碳酸盐岩复合体, 盆地内区域泥岩盖层厚度可达300~1000m, 具有良好的生烃和储集潜力(高红芳等, 2000, 2007; 姚伯初 等, 2004)。大量烃类的聚集和泥岩盖层有效的密封作用, 使得地层孔隙压力不断累积, 易形成超压。当地层内流体压力超过上覆盖层的封盖压力时, 流体将沿着运移通道向浅部地层运移, 为麻坑的形成提供条件。

椭圆形麻坑下伏地层中存在底辟构造, 该底辟上隆拱起改变周围地层形态(图8), 表明底辟在形成过程中受到高温高压的作用, 底辟顶部伴生的气烟囱结构突显出强烈的热流体活动现象(何家雄 等,2006)。中建南盆地岩浆活动活跃, 岩浆侵入体未延伸到海底表面, 而是在麻坑下伏地层中停止活动形成底辟构造(图8), 这是造成地层中热流体活动强烈的主要原因(何家雄 等, 2006)。

5.1.2 逸散通道

逸散通道包括断层、裂隙、气烟囱及古麻坑等结构, 其能够连接深部地层与浅部地层, 是形成海底麻坑的必要条件之一(Løseth et al, 2011; Andresen et al, 2011; Morgan et al, 2015; Ho et al, 2018)。基于三维地震剖面资料, 在研究区可识别出多种与流体逸散通道相关的指示特征(图7~图10), 下文针对不同类型的逸散通道如何影响海底麻坑进行详细的分析与讨论。

断层作为流体纵向迁移的重要途径之一, 是流体运移所受阻力最小的运移通道(Hustoft et al, 2007;Faulkner et al, 2010; Sultan et al, 2011)。研究区4种类型的海底麻坑下伏地层中均发育有大量的断层,并且断层周缘常伴生着裂隙的发育, 断层与裂隙具有破坏地层连续性的能力, 使得麻坑下伏地层的密封能力失效(图7~图10)。新月形麻坑下伏地层发育有多边形断层(图10), 在多边形断层发育过程中受早期成岩作用压实脱水, 伴随大量流体排出(吴时国等, 2008; 陈端新 等, 2012)。中建南盆地自中新世以来岩浆活动强烈(钟广见 等, 2005; 高红芳 等,2006; 夏少红 等, 2017), 规模较大的岩体常与断裂伴生, 大量烃类等流体向断裂处聚集。断层作为逸散通道, 流体将沿着裂隙或断层向浅部地层运移。

椭圆形麻坑地层中发育的气烟囱结构也是一种常见的逸散通道。形成气烟囱的控制因素众多, 但必须具备3个条件: 1) 地层深部的成熟烃源岩; 2)地层中存在构造薄弱带, 如小裂隙; 3) 具有良好的盖层结构(梁全胜 等, 2006)。中建南盆地富含成熟烃源岩和储集层, 烃源岩产生的气体不断聚集形成超压(po), 在盖层的密封作用下孔隙压力(pp)逐渐增大, 当孔隙压力超过盖层的密封压力(即上覆地层总压力p)时, 发生幕式泄压(公式1和公式2), 气体将沿着裂隙等地层薄弱带渗漏形成气烟囱(杨涛涛 等,2013)。随着气体的释放, 下伏地层孔隙压力降低,地层薄弱带将会封闭, 孔隙压力再次累积, 直到下次幕式泄压。气烟囱顶部与上覆地层相连通, 内部流体向上逸散, 流体供给充足时可引发海底浅地层发生变形, 从而形成椭圆形麻坑(图8)。

式中,p为任一孔隙介质承受的上覆地层总压力(单位: Pa);σ为骨架有效应力;pp为孔隙(流体)压力(单位: Pa);ph为静水压力(单位: Pa);po为异常超压(单位: Pa)。

在椭圆形麻坑、长条形麻坑和新月形麻坑下伏地层中均存在古麻坑构造, 并且多条断层穿过古麻坑延伸至海底麻坑的两翼或者底部(图8~图10)。古麻坑早期所处的地质环境并不稳定, 其内部沉积物压实程度低, 孔隙度较大, 有利于气体或流体的储存。古麻坑的存在说明研究区曾发生过古流体的逸散,当古流体活动减弱或者停止逸散之后, 麻坑容易遭受剥蚀并接受新的沉积, 从而被沉积物所充填产生被掩埋的古麻坑。然而一旦古麻坑下部流体再次聚集,导致其压力超过了上覆地层压力时, 加之古麻坑周围地层沉积物松散, 受到断层活动或其他构造因素的影响, 流体会沿着断层再次运移, 并且穿过古麻坑,为新的海底麻坑的形成创造条件(Andresen et al,2011; Moss et al, 2012; Morgan et al, 2015)。

5.1.3 底流活动

海底麻坑的发育与演化不仅受到强烈的流体逸散活动的控制, 同时也受到底流冲刷、搬运作用的影响(Bulat et al, 2001; Betzler et al, 2011)。海底麻坑形成过程中流体逸散至浅部地层, 剥蚀海底松散沉积物, 较细粒的沉积物悬浮于水体中, 在强烈的底流作用下被快速冲刷搬运, 而部分粗粒沉积物残留在地层流体逸散不活跃的麻坑内壁(Paull et al,1999)。底流活动能够阻止麻坑被其他沉积物填塞堆积而消失, 对维持麻坑形态起到一定作用。若底流作用与流体逸散活动减弱到一定程度后, 海底麻坑则会被随后的沉积物掩埋形成古麻坑(Andresen et al,2008; Hovland et al, 2012; Michel et al, 2017)。长条形麻坑和新月形麻坑通常发育在底流活动强烈的区域, 底流作用可以侵蚀早期形成的麻坑内壁, 从而扩大麻坑的规模, 改变麻坑的地貌形态(Andresen et al, 2008; Hovland et al, 2012; Michel et al, 2017)。

在广乐隆起的东部发育着宽而深的底流水道(Sun et al, 2011; Chen et al, 2018), 主干水道整体由北至南呈现出NNW—SSE向, 在广乐隆起东北角转为NNE—SSW向, 分支水道多数呈现NW—SE向,底流水道由西南至东北向逐渐加深变宽(图2)。底流水道的存在表明研究区内底流活动强烈, 这可能是由于广乐隆起和中建岛形成的狭窄空间所致(Sun et al, 2011)。研究区内相邻海底麻坑之间排列紧密(图2),在强烈的底流作用下, 海底麻坑形态发生改变, 紧密排列的麻坑, 其壁垒被冲破, 合并形成复合麻坑(图2)。长条形麻坑具有明显的长轴, 大多数长条形麻坑的长轴走向与周围分支水道流向大致吻合, 呈现为NW—SE走向。在水道最南端发现多条麻坑链,麻坑链由多个千米级的椭圆形和长条形麻坑呈链状紧密排列组成, 椭圆形麻坑和长条形麻坑长轴的方向与分支水道的走向一致(图2)。虽然麻坑链内椭圆形麻坑的长宽比小于长条形麻坑, 但它们沿分支水道整齐的链状走向排列, 表明部分椭圆形麻坑已在底流改造作用下深度加深、长度加长, 并逐渐向长条形麻坑演化。椭圆形麻坑和长条形麻坑线性排列成麻坑链, 并在底流作用下逐渐演化成底流水道(图2)。

南海存在独特的三层气旋-反气旋-气旋环流(上层环流<750m, 中层环流750~1500m, 深部环流>1500m)(Gan et al, 2016)。在研究区内新月形麻坑主要分布的水深范围为750~1100m, 处于中层环流影响范围内, 中层环流由西南流向东北(孙启良, 2011;Gan et al, 2016)。Zhang等(2014)利用潜标观测发现中层环流引起的强流对深海沉积物具有搬运作用。在没有持续流体逸散的情况下, 海底麻坑依旧能维持向下凹陷的原因是底流在麻坑内区域性偏转的结果(Hammer et al, 2009)。研究区内新月形麻坑普遍发育, 大多数新月形麻坑开口朝向西南, 少数开口朝向西北和东北(图2)。根据Hammer等(2009)的模拟结果表明当底流流经海底麻坑时, 麻坑上游侧沉积速率增大, 下游侧沉积速率低甚至被侵蚀。结合研究区中层环流的流向为西南流向东北, 故海底麻坑西南侧沉积速率要明显大于东北侧, 从而导致研究区内新月形麻坑的形成, 并且大多数新月形麻坑开口朝向西南。

5.2 海底麻坑的演化过程

深部储层的流体由于盖层的阻碍作用不断聚集,当流体产生的压力大于盖层束缚压力和重力时, 流体可能会打破盖层的封闭作用沿着裂隙或断层向上覆地层逸散, 并在浅部地层聚集(Kelley et al, 1994;Cathles et al, 2010), 如图7和图11a所示。强反射振幅的BSR可能会起到密封作用, 流体聚集并散布在BSR下方, 阻止来自深部储层的流体进一步上升(Sultan et al, 2010; Lu et al, 2017)。随着BSR下方地层流体不断的累积, 可能会聚集更多的游离气和热能, 并形成热梯度高值和超压, 高热量使BSR融化,超压密封失效(Lu et al, 2017)。聚集的流体不断沿着逸散通道向上逸散至海底, 受流体影响海底表面地层变得松散, 地层向下塌陷, 海底表面的完整性遭到破坏, 从而形成圆形麻坑(图11a)。在规模上, 圆形麻坑相对于其他类型麻坑属于小麻坑, 绝大多数以孤立麻坑的形式出现(图2), 通常指示着海底麻坑发育的早期阶段(Hovland et al, 2002; Sun et al, 2011;Chen et al, 2015)。

图11 不同类型海底麻坑演化图a. 圆形麻坑演化图; b. 椭圆形麻坑演化图; c. 长条形麻坑演化图; d. 新月形麻坑演化图Fig. 11 Evolution of different types of submarine pockmarks. (a) Evolution of circular pockmark, (b)evolution of elliptical pockmark, (c) evolution of elongated pockmark, and (d) evolution of crescent pockmark

椭圆形麻坑下伏深部地层底辟上侵活动导致围岩及上覆地层隆起, 且在底辟体侧翼、顶部伴生断层和气烟囱(图8), 表明该底辟活动强烈(张伟 等,2017)。底辟发育伴随着较强热流体活动, 大量热液流体沿着顶部气烟囱和侧翼断层不断侵入地层薄弱带, 断层穿越古麻坑直接向椭圆形麻坑内壁供给流体(图8)。古麻坑发育的地层沉积物细粒松散, 游离气容易在古麻坑内聚集, 当聚集的游离气供给量充足时, 则可在古麻坑的上覆地层形成规模较小的圆形麻坑。随后, 圆形麻坑接受深部流体供给, 在流体作用下其侧壁变得松散、坍塌, 且直径拉长、深度加深, 成为圆形麻坑逐渐演化形成椭圆形麻坑的主要原因。虽然椭圆形麻坑也发育在底流活动强烈的区域, 但由于椭圆形麻坑处于底流活动影响的早期阶段, 其受底流活动的改造作用较弱(图11b)。

长条形麻坑下伏深部储层与断层、裂隙和古麻坑等运移通道相连, 流体沿着运移通道向上运移,并在上覆地层聚集形成浅层气带(图9)。当不断聚集的流体累积到一定程度时, 在海底表面首先形成圆形麻坑。圆形麻坑形成后, 在底流活动影响的早期阶段, 圆形麻坑被略微拉长形成椭圆形麻坑, 受后期持续性底流活动强烈的侵蚀作用, 其内壁逐渐坍塌, 这通常导致麻坑的横截面由对称转变为非对称(图5和图9)。浅层气带的持续供给使得圆形麻坑底部细粒沉积物松散, 松散的细粒沉积物在强烈的底流作用下冲刷搬运, 麻坑底部逐渐加深。紧密排列的圆形或椭圆形麻坑内壁坍塌、底部加深逐渐演化成有明显走向的长条形麻坑, 其走向与底流水道方向一致(图11c)。

孤立的圆形麻坑也可演化成新月形麻坑。多边形断层作为深部流体储层的逸散通道, 将大量的流体向上运移。多数断层在古麻坑底部终止发育, 部分断层直接与海底表面新月形麻坑内壁相连(图10和图11d)。古麻坑作为一个卸压口, 流体将继续沿着古麻坑侧壁及断层向海底表面迁移形成圆形麻坑。由于地层内的断层密集, 且个别与圆形麻坑直接相连, 因此初期发育的圆形麻坑规模较大。在底流活动的作用下, 孤立的圆形麻坑上游侧沉积速率增大, 沉积物在该侧内壁沉积, 导致上游侧内壁被掩埋; 而该麻坑下游侧底流活动强烈, 沉积速率低甚至具有侵蚀作用, 从而形成新月形麻坑(图11d)。

6 结论

1) 基于多波束测深数据和三维地震资料在南海中建南盆地北部可识别出330个海底麻坑, 其中圆形麻坑79个, 椭圆形麻坑88个, 长条形麻坑64个, 新月形麻坑99个。麻坑直径长度可达1500~7900m, 最大深度可达175m。海底麻坑的横向剖面形态多数为“U”字形和“V”字形, 个别为“W”字形。

2) 中建南盆地发育有良好的生储盖组合, 岩浆活动侵入海底麻坑下伏地层, 造成强烈的热液流体活动, 为海底麻坑提供丰富的流体来源。大量流体供给导致该区域内海底麻坑比其它区域规模和密度更大。

3) 逸散通道是形成海底麻坑的必要条件之一。研究区内海底麻坑下伏地层存在多种与流体逸散通道相关的指示特征, 如断层、裂隙、气烟囱、古麻坑等构造。深部地层中的流体可沿着逸散通道运移至浅部地层, 为海底麻坑的形成创造有利条件。

4) 底流活动对海底麻坑具有改造作用, 能够导致圆形麻坑演化为椭圆形、长条形及新月形麻坑。当圆形麻坑处于底流活动影响的早期阶段, 其内壁接受强烈的热液流体活动直接供给, 从而演化成椭圆形麻坑; 受后期持续性底流活动的侵蚀作用, 紧密排列的圆形或椭圆形麻坑逐渐演化成有明显走向的长条形麻坑, 其走向与底流水道方向一致; 孤立的圆形麻坑在底流作用下, 在底流活动上游侧沉积速率增加, 麻坑在该侧接受沉积被掩埋, 从而形成新月形麻坑。