“战神”粟裕:在战争中学习战争

2021-10-31

《东周列国志》记载:“史臣论秦事,以为千军易得,一将难求。”诚然,在人类的千百年战争史上,有千万人都在残酷的军事博弈中留下了浓墨重彩的一笔,他们冲锋陷阵、运筹帷幄,他们可能一将功成万骨枯,也可能出师未捷身先死。但名将,自古以来都是风云人物,每一位名将都历经千锤百炼,如同神兵利器,靠辉煌的战绩才能名垂青史。粟裕就是当之无愧的名将,淮海战役便是其得意之作。不过与别的名将不同的是,作为共和国十大大将之首,粟裕的起点很低,属于大器晚成的军事天才。

粟裕在我军八一南昌起义时只是班长,在红军时期是红4军、红10军团参谋长,新四军时期是苏中、苏浙军区司令,直到解放战争,粟裕才崭露头角、屡立战功。1974年,粟裕在《老兵乐》一诗中写道,“得从战争学战争,江淮河汉往复返。”确实,粟裕没有黄埔军校的经历,也没在苏联伏龙芝军事学院学习过,他没有上过正式的军校,也没有参加过长征,但中央苏区的四次反围剿战争就是他的“军校”,三年艰苦卓绝的南方游击战便是他的“长征”。他能成为《人民日报》笔下的“常胜将军”,靠的就是在战争中学习战争。

险中求胜

林彪曾这样评价他和粟裕:“从南征路上开始,及至井冈山时期,就数我们两个打得好。长期以来,我肩负保卫党中央的重任,担子很重,打仗较为慎重。一般情况下,有了七成把握才打,只有五六成把握,风险太大,不能打,等到有了八九成把握,又会失去战机,无仗可打!而粟裕同志,长期远离中央,长期孤军作战,一般情况都是在敌人包围的态势下打的仗,不冒险就无法生存,养成了他敢于冒险的特点。”由此可见,粟裕的风格是奇字当先,险中求胜,兵势诡异莫测,很多看似凶险异常的局面总是能化险为夷。

1934年夏,我军第五次反围剿失败已成定局,以李德为首的决策团决定让大部队转移。当时中央红军的作战部队与敌人悬殊巨大,于是决定先派出一支部队向东进攻,以吸引敌人注意力,这个任务落在了红7军团身上。1934年7月,红7军团组成了北上长征先遣支队,寻淮洲任军团团长,粟裕任参谋长。打着北上抗日先遣队的旗号,从江西瑞金出发向东挺进,目的是牵制敌人的主力,为中央红军突破敌人封锁线创造机会。

红7军团的武器装备非常简陋,全军6000余人只有1200支长短枪和6门迫击炮,一大部分战士的武器还是梭镖、大刀,加上非战斗人员,全军可战兵力只有4000人。对于一支要执行长途奔袭任务的军队来说,这样的配置似乎决定了全军覆没的结局,但这支孤军在寻淮洲、粟裕的英明指挥下,从江西瑞金一路打到福州城下,四个月内转战闽浙赣皖四省,行程1600多公里,成功吸引了敌人大部队的火力,掩护中央红军突破三道封锁线。1934年11月,红7军团抵达闽浙赣苏区,与方志敏等人会师,整编成红10军团,方志敏任司令,刘畴西任军团长,粟裕任参谋长,寻淮洲被下放至19师任师长。

朱德后来评价红10军团称“不编不垮,一编就垮”,可以说,红10军团从编成的那一天起注定了覆灭的结局。从军事角度考虑,刘畴西不适合担任军团长。刘畴西是黄埔一期毕业生,参加过南昌起义,曾到苏联进修,但缺乏大兵团作战经验。寻淮洲、粟裕是新班子里最具指挥能力的人,但他们一个是师长、一个是参谋长,在军事指挥上没有最终决定权。红10军团编成后,刘畴西改变了此前红7军团快速机动的作战风格,以大兵团形式与敌人作战,结果被敌人的大兵团咬上。

1934年底,在谭家桥战斗中,红10军团战斗不利,损失惨重,寻淮洲牺牲。1935年初,红10军团在撤往闽浙赣苏区途中,遭到敌人优势兵力的围追堵截。粟裕坚持特种游击战和运动战,主张快走快打,带领先头部队趁敌人未完成合围时快速突围,首先进入闽浙赣苏区;后面的主力部队,因为军团长刘畴西优柔寡断,错失战机,在怀玉山被围剿导致惨败。至此,红10军团除了粟裕带领的先头部队,全军覆没。死里逃.生,这一仗,练就了他后来敢于冒险的作战风格。

游击岁月

1935年春天,粟裕带着仅存的400多人来到浙东南,组成挺进师。浙江是蒋介石的“老巢”,本戒备森严,但因为抽调兵力堵截红军主力北上长征,造成了浙南兵力的空虚。粟裕决定利用这一机会,挺进浙西南闽浙边界。但因闽北军分区司令李德胜叛变,粟裕的挺进师作战计划被泄露,没有汇合到闽北红军,挺进师只能孤军作战。浙西南是敌人统治的腹心地区,无时无刻不遭到敌人的重兵围剿,且群众基础差,但好在这里属于“三不管地带”,苦心经营下,粟裕在这里站稳了脚跟。1935年-1938年,粟裕在这里打了整整三年游击,是他人生中最艰苦的一段时光。.

1935年5月,粟裕在江西省东部打仗。部队攻打一个山头,久攻不下。粟裕前往阵地指挥进攻。山头很快被拿下,乘胜猛追。意外发生了:敌人从后‘面打了过来,而粟裕手上已经没有兵力了。眼看着自己的队伍被敌人包围,粟裕决定带领身边的警卫人员冲上去!狭路相逢勇者胜,军人胆气在这一刻提升到极限。以小博大、以虚博实,粟裕赢了。然而粟裕的左臂被打中,动脉血管被打破,鲜血喷出一米多远,粟裕当场昏死。

粟裕不仅会打仗,政治建军素养也极高。粟裕在浙西南发起了“打土豪,开仓济贫”的运动,浙西南的星星之火开始燎原。1935年9月,粟裕的挺进师已经发展到近千人,地方武装和地方党员共有近两千人。游击区发展到方圆百余公里,逼近浙赣公路和浙闽边界。

蒋介石看到自己“老巢”起火,调动了中央军主力.18军进入浙西南围剿。18军是后来国民党军五天主力之一,这个军装备精良、训练有素、人员充足、战斗力很强。18军进入浙西南苏区后,立刻对中央苏区进行围剿。作为新建立的根据地,浙西南的红军在粟裕领导下,牵制了国民党王牌18军,间接支持了中央红军北上长征。

1936年底,国民党对浙南进行第二次围剿。这一时期,是粟裕游擊战最频繁的时期,也是他运用特种游击战特别成熟的阶段。粟裕总是反其道而行事,敌进我退、敌集我散、敌大我避、敌小我欺,在敌人的后方侧翼声东击西、避免被合围,作战动作迅猛,注意使用白刃袭击,从不犹豫迟疑。在行军过程中,善于兜圈、走回马枪,让敌人摸不到行军规律。

粟裕后来在回忆录里写到:“我们在浙赣路以南,天台山以西,浙闽边以北,差不多大小山头都走遍了,而且很少走大路,多走羊肠小路,有时根本不走路,走山埂或水沟,使敌人看不到我们的脚印,无法追踪。吃饭的问题很严重,一连几顿饭吃不上是常事。有时候,敌人的‘围剿稍微松一点,我们可以在树林里烧饭吃,但又苦于没有炊具。那时,我们每人有一只搪瓷缸子,既当锅又当碗。到了宿营地,放半缸子米,半缸子水,用草枝一盖,烧起火来。大家围着火烤一烤衣服,有的就倒在篝火旁睡一睡。睡醒起来,饭已熟了,就开饭。但有时怕暴露目标,不能举火,只好吃生谷子。”

三年坚苦卓绝的游击战争,是对粟裕个人的历练。他在三年游击战中总结出一整套作战经验,形成了大开大合、不拘一格、敢于冒险的用兵风格,往往能在绝境中寻找一线生机,或抓住敌人破绽以致命一击。

神仙战役

粟裕真正的崛起是从解放战争开始的。解放战争给了这位军事天才巨大的发挥空间。1946年6月,蒋介石撕毁“双十协定”,国共决战大幕拉开,苏中战役爆发。处于弱势的粟裕没有被动等待,而是选择抢先进攻!这是典型的粟裕风格,总是能从意想不到的角度切入。粟裕不但先下手为强,而且选择从敌军实力强劲的整编第83师开始击破。粟裕用两天时间就把83师一举歼灭。之后马不停蹄,在皋南战斗、海安战斗、李堡战斗、丁林战斗、如黄战斗、邵乔战役中接连胜利,史称“七战七捷”。苏中战役中,粟裕指挥3万多新四军将士,对敌十多万。战争结束,灭敌五万多。战争结果震惊了全军。

弱势一方的粟裕在每一场战斗中,都能集中优势兵力变成强势一方。虽然总体弱势,但总能在局部以多打少。这个风格贯穿了粟裕一生,最标志性的一战,便是孟良崮战役。这一战是典型的“神仙仗”,有着深深的粟裕烙印。这也是粟裕一生中指挥的最凶险的战役之一,战斗异常激烈。

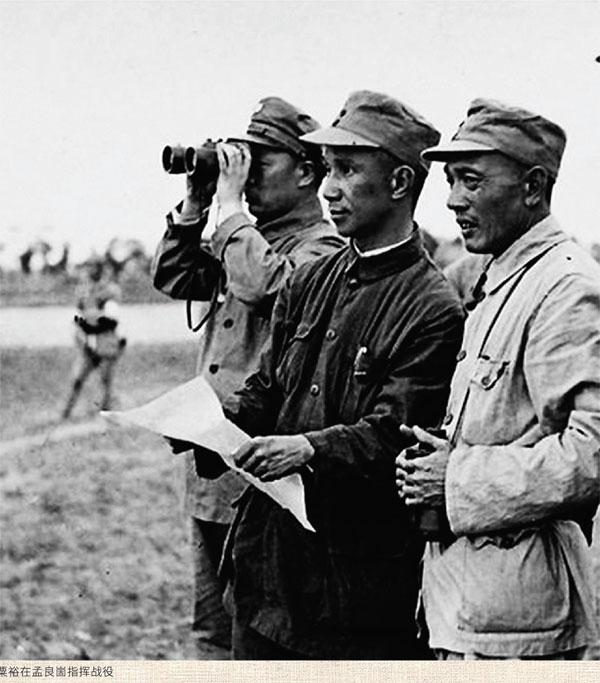

1947年春,国民党军集中了24个整编师、60个旅,约45万人向山东解放区发起进攻,企图以一场决战来消灭华东野战军(以下简称华野),进而解除华野对上海和南京构成的威胁。中央军委命令华野“聚精会神选择比较好打之一路,不失时机发起歼击”。根据指示,粟裕率领华野决定采取“猛虎掏心”战法,在山东省临沂市蒙阴县东南孟良崮地区,集中主力部队歼灭猖狂冒进的国民党整编第74四师。

张灵甫任敌军74师师长,企图对我军实施中央突破,矛头直指华东野战军前线指挥部所在地坦埠。粟裕及时发现敌74师位置稍显突出,而且与左右邻军空隙较大,果断决定抓住这一稍纵即逝的战机,大胆进行穿插分割,将其从敌人的重兵集团中“挖”出来,进而集中优势兵力围歼该敌。1947年5月13日晚,粟裕命4纵、9纵从正面发起攻击,1纵、8纵从两侧迂回穿插,6纵兼程北上断敌后路,2纵、3纵、7纵和10纵分别阻击敌援军,在孟良崮地区形成了对74师的四面合围。国民党军企图以74师为“磨心”吸引我军主力,从外围调集10个整编师(军)的强大兵力对我军进行反包围,以求突围。

5月14日夜,粟裕命5个纵队从几个方向向74师盘踞的山头发起攻击,各级指挥员靠前指挥,各部队在强大炮火掩护下组织波浪式的连续攻击,像潮水一般涌向敌人阵地。敌人竭力顽抗,每一个阵地都反复争夺、几易其手,经过数次乃至十几次冲锋和反冲锋。激战至5月16日下午,我军5个纵队会师于孟良崮、芦山山顶,战斗基本结束。在清查上报毙伤俘虏敌军数字时,粟裕发现各纵队所报歼敌数字与74师编制数相差较大,经过仔细搜索,发现约有7000余残敌隐藏在孟良崮、雕窝之间的山谷中,当即将其包围全歼。至此,孟良崮戰役大获全胜,国民党“王牌军”整编第74师全军覆灭,师长张灵甫被击毙,蒋介石惊呼:“这是我军剿匪以来,最可痛心、最可惋惜的一件事。”孟良崮战役的胜利,打击了蒋介石最精锐的部队。这一打击又出现于解放区举行全面进攻的前夕,为解放战争的全面胜利作.出突出贡献,而这一切得益于粟裕的果断指挥。

新中国成立后,粟裕在《粟裕战争回忆录》一书中感慨到:“我欣喜自己扛起了枪,当了革命战士。教导队军事训练十分严格,但只能算是养成教育。在我以后的战斗生涯中,也没有机会进学校专门学习革命战争的理论,我的学习道路是从战争中学习战争。”此时的粟裕已70岁有余,作为最勇猛的战将,他笔下的文字如他的战争岁月一样,有“气吞方里如虎”之势。“半世生涯戎马间,征骑倥偬未下鞍。爆炸轰鸣如击鼓,枪弹呼啸若琴弹。疆场纵横任驰骋,歼敌何计百万千。对镜不须叹白发,白发犹能再挥鞭”,这是粟裕战争生涯最生动的写照。

本刊综合