红外光谱分析在花鼠体毛鉴定中的应用

2021-10-30周思宇杨文建苏航于成文姜明明金志民

周思宇 杨文建 苏航 于成文 姜明明 金志民

摘 要:为得到花鼠(Tamiassibiricus)体毛的特征性图谱,使用傅立叶变换红外光谱技术(FTIR)对花鼠的背毛和腹毛进行检测和分析。经过对各组数据二阶导数红外光谱图分析,结果表明,花鼠背毛及腹毛数据最强峰的位置均在781 cm-1附近处,次强峰的位置707 cm-1附近处,波谷的位置在786 cm-1附近处。综合说明红外光谱分析法在鼠类体毛的识别鉴定中能够起到一定的作用,可为鼠类种类鉴定提供了新的探索方法及依据,同时能够为鸮形目等进行食性分析提供更加快捷、简便的方法,并为鼠类种类鉴定提供了一定的依据。

关键词:花鼠;背毛;腹毛;红外光谱分析

中图分类号:Q95-336 文献标识码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2021.10.017

Application of Infrared Spectroscopy in the Identification of Chipmunk Body Hair

ZHOU Siyu1, YANG Wenjian1, SU Hang1, YU Chengwen1, JIANG Mingming2, JIN Zhimin1

(1.Faculty of Life Science Technology, Mudanjiang Normal University, Mudanjiang, Heilongjiang 157011, China;2.Heilongjiang Agricultural Economics Vocational College,Mudanjiang,Heilongjiang 157041,China)

Abstract: In order to obtain the characteristic map of the body hair of the chipmunk (Tamias sibiricus), fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) was used to detect and analyze the back hair and abdominal hair of chipmunk. After analyzing the second derivative infrared spectrogram of each group of data, the results showed that the strongest peak, the second strongest peak and the trough of each group data both in chipmunk's back hair and abdominal hair were around 781, 707, 786 cm-1, respectively. Therefore, it is inferred that infrared spectroscopy could play a certain role in the identification of rat hair and has a good application prospect, which provides a new exploration method and basis for the identification of rat species, and at the same time, it can speed up the analysis of food habits of owl.

Key words: chipmunk; backhair; body hair; infrared spectrum analysis

花鼠(Eutamias sibiricus)別名五道眉,属啮齿目松鼠科花鼠属(Eutamias)的一种小型哺乳动物,其身体背部具有四条明色和五条暗色相间的平行纵纹,面部具颊囊,能够用来储藏食物,其尾长几乎与身体等长,主要栖息于山地针叶林、针叶-阔叶混交林[1],其食性广,在农业上主要危害果蔬、谷物桑蚕,对林业及果蔬业有一定的危害,是一种农林害鼠[2],以草食性为主,具有贮存食物和冬眠的习性[3];主要在我国黑龙江、吉林、内蒙古、北京、山西等地分布[4],且该物种数量多,遇见率较高[5],是一类重要的啮齿动物类群[6]。在目前的研究中,对花鼠的贮食行为[7]、食性分析[8]及分子生物学[9]方面的研究较多,但对花鼠体毛鉴定方面的研究较少。

傅立叶变换红外光谱技术是以400~4 000 cm-1连续波数的红外光对测定的对象进行照射,通过采集透过或由测定对象表面反射的光谱,经傅立叶转换得到各波数光谱透过或被吸收的量,进而分析得到相应结果的一种分析方法,由于其检测具有快速无损伤等特点,使得这项技术在生物学科中被广泛应用[10],且现已有研究表明可以利用傅立叶变化红外光谱技术对体毛进行鉴别鉴定[11-13]。经过研究分析,一般情况下在400~1 300 cm-1范围内红外光谱的特征性强[13-15],因此笔者在这个范围内对光谱图进行分析,且二阶导数图谱能够明显加强光谱分辨率,从而可以区分一维红外光谱图中的细小差异,进而获得更多的信息并辨别出细微的差异[13]。以鸮形目为例,鸮形目以鼠类为食,且花鼠能够作为其捕食种类中的一种[16-17]。经研究发现,鸮形目具有吐食团的行为[18],可以通过其食团中的未消化的毛发来对其进行食性分析,在采集食团中未消化的体毛时,花鼠的背毛和腹毛都可能会被采集,因此对背毛和腹毛各组数据的二阶导数红外光谱图进行分析。本试验运用傅立叶变化红外光谱技术对花鼠的背毛及腹毛进行初步分析,以探索快速进行种类鉴定的新方法,同时在对以花鼠为食的鸟类及其他动物进行食性分析时提供新的技术手段。

1 材料和方法

1.1 试验动物

花鼠于2019年10月中旬至11月初捕于黑龙江牡丹江三道关林场,三道关林场中心坐标为129°41'E,44°20'N,位于黑龙经省牡丹江市西北部,张广才岭安纺山脉之末,是以红松和云杉为主要树种的针叶混交林,具有丰富的动植物资源。

1.2 试验仪器

Thermo傅立叶变换红外光谱仪(上海天呈医流科技股份有限公司)、FW-5A粉末压片机(天津博天胜达科技发展有限公司)、DHG-9070电热鼓风干燥箱(上海一恒科学仪器有限公司、SB-5200DT数控超声波清洗器(宁波新芝生物科技股份有限公司)。

1.3 试验方法

用镊子分别将花鼠的背毛和腹毛进行采集,将采集的背毛及腹毛置于离心管中,并将待检测花鼠的背毛及腹毛分别置于无水乙醇中,超声波清洗器清洗10 min,每次清洗后更换无水乙醇,重复5次;清洗结束后将无水乙醇更换为蒸馏水,再次在超声波清洗器中10 min,重复3次,干燥后备用。

分别将清洗干燥后的背毛及腹毛置于2个研钵中,利用液氮研磨法将毛发样本磨成粉末状。将样品与溴化钾按1∶100的比例混合,压片,利用傅立叶红外光谱仪进行分析,扫描波数400~4 000 cm-1,每个样本重复5次,得到红外光谱,并通过Origin 2018软件进行绘图。

2 结果与分析

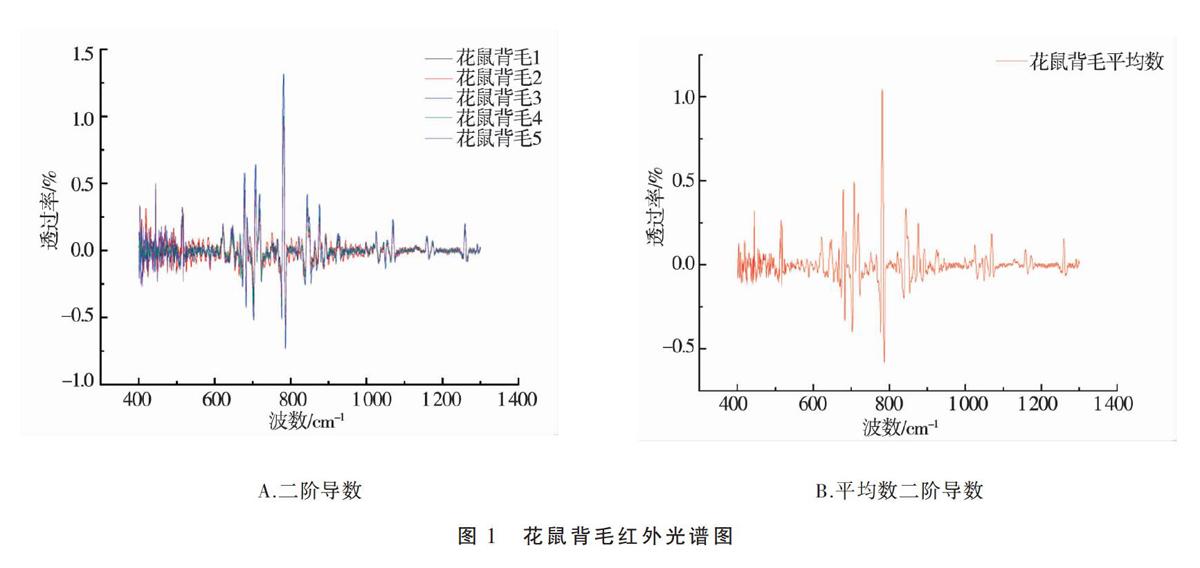

2.1 花鼠背毛二阶导数红外光谱分析

由图1-A可知,在背毛1中,781 cm-1处可观察到有一明显的波峰,在786 cm-1处有一明显波谷,同时在707 cm-1处附近有一次强峰;在背毛2中781 cm-1处有一明显波峰,在786 cm-1处有一明显波谷,而在707 cm-1附近有一次强峰;在背毛3中,781 cm-1处有一明显的波峰,在786 cm-1处有一明显的波谷,而在706 cm-1处附近有一次强峰;在背毛4中781 cm-1处有一明显波峰,在786 cm-1处有一明显的波谷,而在706 cm-1处附近有一次强峰;在背毛5中781 cm-1处有一明显的波峰,在786 cm-1处有一明显的波谷,而在707 cm-1附近处有一次强峰。经过分析,五组二阶导数红外光谱图中均在781 cm-1处有一最强峰,在786 cm-1处附近有一明显波谷;但在第三组及第四组数据中,次强峰的位置在706 cm-1处附近,与其他三组次强峰的位置有所不同。因此,将5组数据进行统计,并求出各个位置五组数据的平均数,再次进行作图,得到图1-B,在图中最大的吸收峰在781 cm-1附近处,波谷的位置在786 cm-1处附近,次强峰的位置707 cm-1附近处。

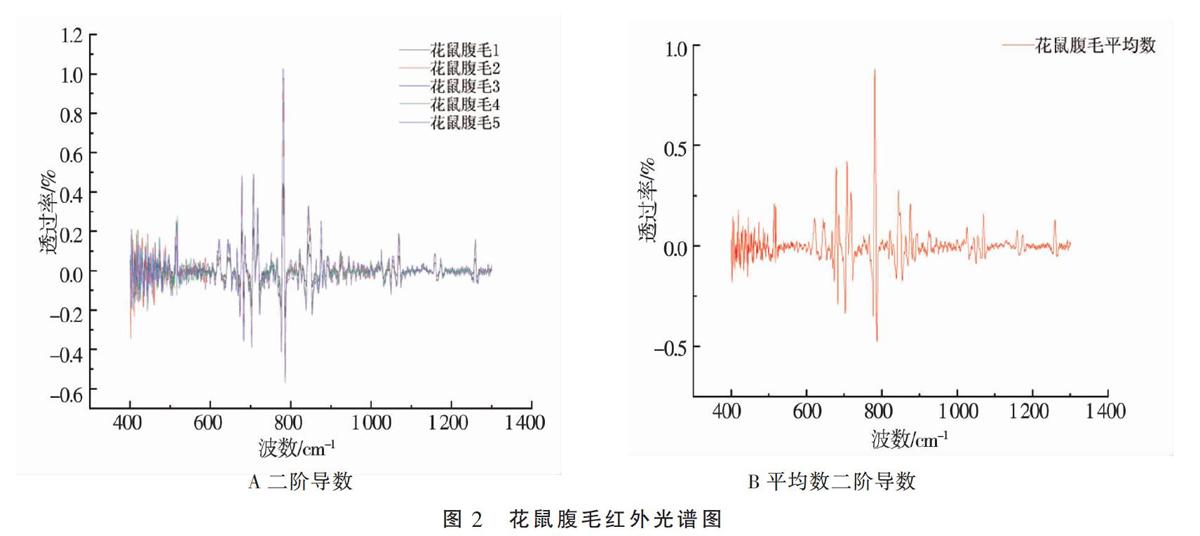

2.2 花鼠腹毛二阶导数红外光谱分析

由图2-A可知,在腹毛1中781 cm-1处有一明显波峰,在786 cm-1处有一明显波谷,而在707 cm-1处有一次強峰;在腹毛2中781 cm-1处有一明显波峰,在786 cm-1处有一波谷,而在707 cm-1附近处有一次强峰;在腹毛3中781 cm-1处有一明显波峰,在786 cm-1处有一波谷,而在707 cm-1处附近有一次强峰;在腹毛4中781 cm-1处有一明显波峰,在786 cm-1处有一波谷,而在707 cm-1处附近有一次强峰;在腹毛5中781 cm-1处有一明显波峰,在786 cm-1处有一波谷,而在707 cm-1处附近有一次强峰。将5组数据进行平均数处理,将所得到的各个位置的平均数进行重新作图如图2-B所示,波峰的位置在781 cm-1附近处,在786 cm-1处附近有一波谷,次强峰的位置707 cm-1附近处。

3 结论与讨论

本试验中,利用傅立叶变换红外光谱对花鼠的背毛及腹毛的样本进行分析,具有简便、快速、高效等优点,很大程度上解决了检测难度大等难题,避免了通过破碎的肢骨和头骨来确定物种的种类,减小了误差,从而使得判断鼠类种类的过程变得更加准确、便捷。通过将花鼠背毛及腹毛的五组数据进行比较分析,可以得到背毛及腹毛在傅立叶变换红外光谱上的二阶导数特征性图谱。在该图谱中,花鼠各组数据都有一明显的吸收峰,且无论背毛还是腹毛最强吸收峰的位置与次强峰的位置都几乎相同,但是仍有个别数据有细微差异,且在研究中发现,花鼠背毛及腹毛的二阶导数红外光谱图最强峰及2个次强峰的位置几乎相同,因此推断在通过体毛鉴定鼠类种类过程中,可以采用背毛及腹毛中的一种,而不需要分别进行采集。且已有文献表明,鼠类可作为鸮形目等的食物,在对鸮形目进行食物组成的研究[14-15]中,鼠类占比最大,因此在帮助鸮形目生存及越冬过程中有着非常重要的作用,该试验得出的红外光谱二阶导数特征性图谱能够更好的反映并体现出花鼠体毛的特征,能够通过比对花鼠体毛的特征性红外光谱图来确定是否为同一物种。但该试验仍然存在一定的局限性,在本试验中,只对一个地区的花鼠进行了分析,应该选择更多地区的同类物种进行红外光谱分析,再将其结果进行比较,若得到的结果与该试验中结果相同,则能够更好地证明该二阶导数红外光谱图为花鼠的特征性图谱,为以后的相关研究提出更有力的依据,且由于不同地区能够使花鼠生活的栖息环境、条件及捕食种类有所差异,各地气候条件也有所不同,且在花鼠攀爬的过程中其腹部与地面等磨损的情况及花鼠自身的健康状况等诸多因素都可能会对花鼠的体毛产生一定的影响类种类鉴定及对某些以花鼠为食的种类进行食性分析时都有一定的研究意义。通过本试验结果可以推断通过动物体毛鉴定物种能够作为一种新的探究方法,为今后研究中的动物种类进行鉴定,以及对动物进行食性分析时都提供了一种更加快捷的方法,但仍然需要更加具体的研究,且需要更多不同种类动物体毛的红外光谱分析图谱来证实该方法的准确性、有效性、可行性。

综合而言,花鼠的背毛及腹毛二阶导数红外光谱图对比分析发现,花鼠背毛及腹毛波峰最强峰及次强峰的位置几乎相同,推断其背毛及腹毛的成分几乎相同,研究结果可为鼠类种类鉴定提供了新的探索方法及依据,同时能够为鸮形目等进行食性分析提供更加快捷、简便的方法。

参考文献:

[1] 常桂英. 花鼠的生态习性及应用[J]. 特种经济动植物, 1998(4): 10.

[2] 王廷正, 许文贤. 陕西啮齿动物志[M]. 西安: 陕西师范大学出版社, 1993: 79-82.

[3] 徐春雨, 安玉鑫, 杨常玉, 等. 食物充足条件下花鼠贮藏行为的研究[J]. 生物技术世界, 2016(3): 44.

[4] 张克勤, 陈玉梅, 冯军, 等. 次生阔叶林花鼠的种群生态[J]. 东北林业大学学报, 2008, 36(11): 77-79.

[5] THORING R W, KOPROWSKI J L, STEELE M A, et al. Squirrels of the world[M]. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2012.

[6] 鲁长虎. 动物与红松天然更新关系的研究综述[J]. 生态学杂志, 2003, 22(1): 49-53.

[7] 牛可坤, 焦广强, 于飞, 等. 围栏条件下花鼠找寻种子的途径和方式[J]. 动物学杂志, 2011, 46(1): 45-51.

[8] 朴忠万, 金志民, 杨春文, 等. 实验室条件下花鼠的耐饥性研究[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(8): 4103-4104.

[9] 王瑶, 张博, 周宏凤, 等. 花鼠尿液中挥发性成分分析[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版), 2016, 44(5): 82-88.

[10] 王晨, 胡昌勤. 傅立叶变换红外光谱技术在生物技术领域中的应用[J]. 中国药事, 2013, 27(9): 986-988, 1001.

[11] 王颖, 张国宝. 用红外显微镜鉴别棉,麻,毛,丝,化纤制品的研究[J]. 河南科学, 2000, 18(2): 170-172.

[12] 吴桂芳, 朱登胜, 何勇. 可见-近红外光谱用于鉴别山羊绒与细支绵羊毛的研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2008, 28(6): 1260-1263.

[13] 郭海濤, 薛晓明, 侯森林. 红外光谱分析在野生动物毛发鉴定中的应用[J]. 江苏农业科学, 2011, 39(6): 495-497.

[14] 魏峰, 狄蕊. 青根貂、水貂、紫貂毛皮的红外光谱分析[J]. 染整技术, 2019, 41(2): 60-63.

[15] 魏峰, 杜锋, 黄轩, 等. 红外光谱法鉴别动物毛纤维[J]. 毛纺科技, 2017, 45(11): 65-69.

[16] 李晓京, 鲍伟东, 孙来胜. 北京市区越冬长耳鸮的食性分析[J]. 动物学杂志, 2007, 42(2): 52-55.

[17] 张逦嘉, 王安梦, 鲍伟东, 等. 不同栖居地和越冬时期长耳鸮的食物组成[J]. 生态学杂志, 2009, 28(8): 1664-1667.

[18] 胡鴻兴. 武昌珞珈山长耳鸮的越冬习性及食性分析[J]. 动物学杂志, 1965(6): 258-260.