容庚“考古学家”与“文字学家”身份献疑

2021-10-29□祝帅

□ 祝 帅

时下,多种介绍容庚的场合,均称其为“考古学家”和“文字学家”。如中华书局在《容庚学术著作全集出版说明》中所说:“容庚(1894-1983),原名肇庚,字希白,号颂斋,广东东莞人,我国当代著名的古文字学家、考古学家、书法篆刻家、书画鉴赏家、收藏家。”①然而,从现代学术制度来衡量容庚这样一位传统学人,这里的头两个主要头衔却都是有欠准确的。

先说“考古学家”。容庚虽然研究的是考据一类的古学,但与现代意义上的“考古学(Archaeology)”风马牛不相及,甚至二者在很多方面是互相抵牾的。在现代学术中,考古学已经成为专门的学科,容庚并未经过专门的现代考古学训练,其学术训练以文献和实物为主,虽然他曾经进行过“访碑”一类的田野工作,但并未亲身参与过考古发掘(即俗称的“下工地”)。更何况,容庚作为一位收藏大家,这更是与现代考古学的工作性质互相冲突。从学术训练来看,他所接受的学术训练,大抵相当于旧时的“小学”,主要是文字学、金石学,可以称之为“古物学家”或“文博专家”。他之重视实物有罗振玉、王国维的影响在,可以看作是对文献研究的证据补充。如果严格按照现代学科的分类,“罗王之学”当属于“历史学家”,而非考古学家。

考之学术史,容庚之“考古学家”称谓,是沿袭了时人对于罗振玉、王国维的定位。在发表于《燕京学报》的《王国维先生考古学上之贡献》一文中,他也把师叔王国维称之为“考古学家”,并把王国维的“关于考古学之著作”分为“金石、甲骨、杂著”三类②。毫无疑问,王国维的“二重证据法”对于容庚有很大的影响,但这里的金石、甲骨等,都是传统学术范畴,并非现代考古学的核心议题。可以看出,容庚所谓的“考古学”,大抵等同于以考证的方法来研究古物之学,他在燕京大学发起的“考古学社”亦当作如是观。查燕京大学考古学社编辑出版的《考古》期刊,所刊载议题也以文字学、器物研究为主,并不见考古发掘报告。这种兴趣,也能够从容庚发表在《考古社刊》第一期上的《考古学社之成立及愿望》中加以证实③。该社简章中说:“本社以我国古器物学之研究、纂辑,及其重要材料之流通为主旨。”1936年,容庚在《记考古学社》中如此说:“民国十一二年,北京大学有考古学会之设,困于经费,未能进行。闻上海有中华考古会,询之友人,答书谓惜乎欠一学字。”④

司徒乔 容庚像 素描 莞城美术馆藏

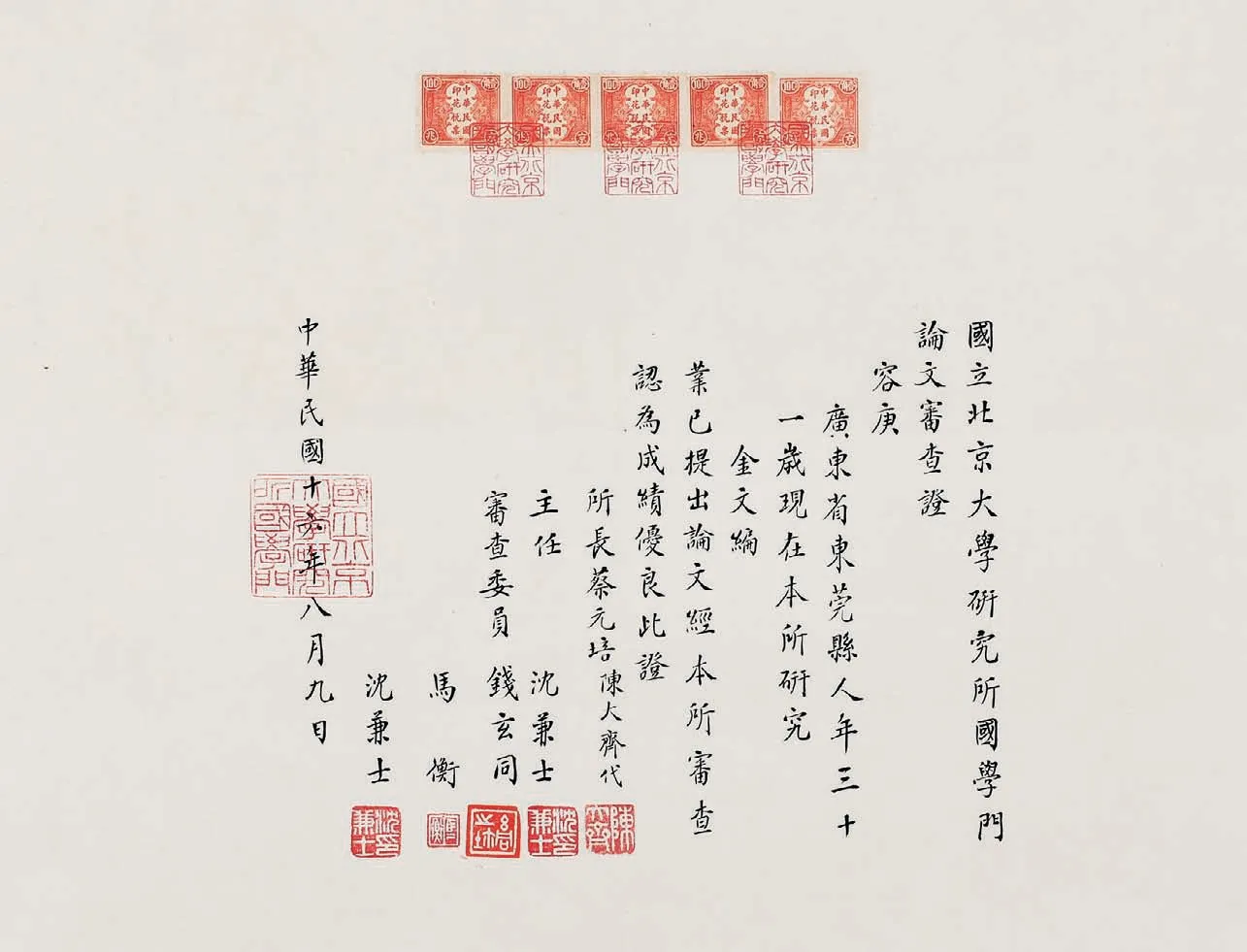

1927年,容庚国立北京大学研究所国学门论文审查证 东莞市博物馆藏

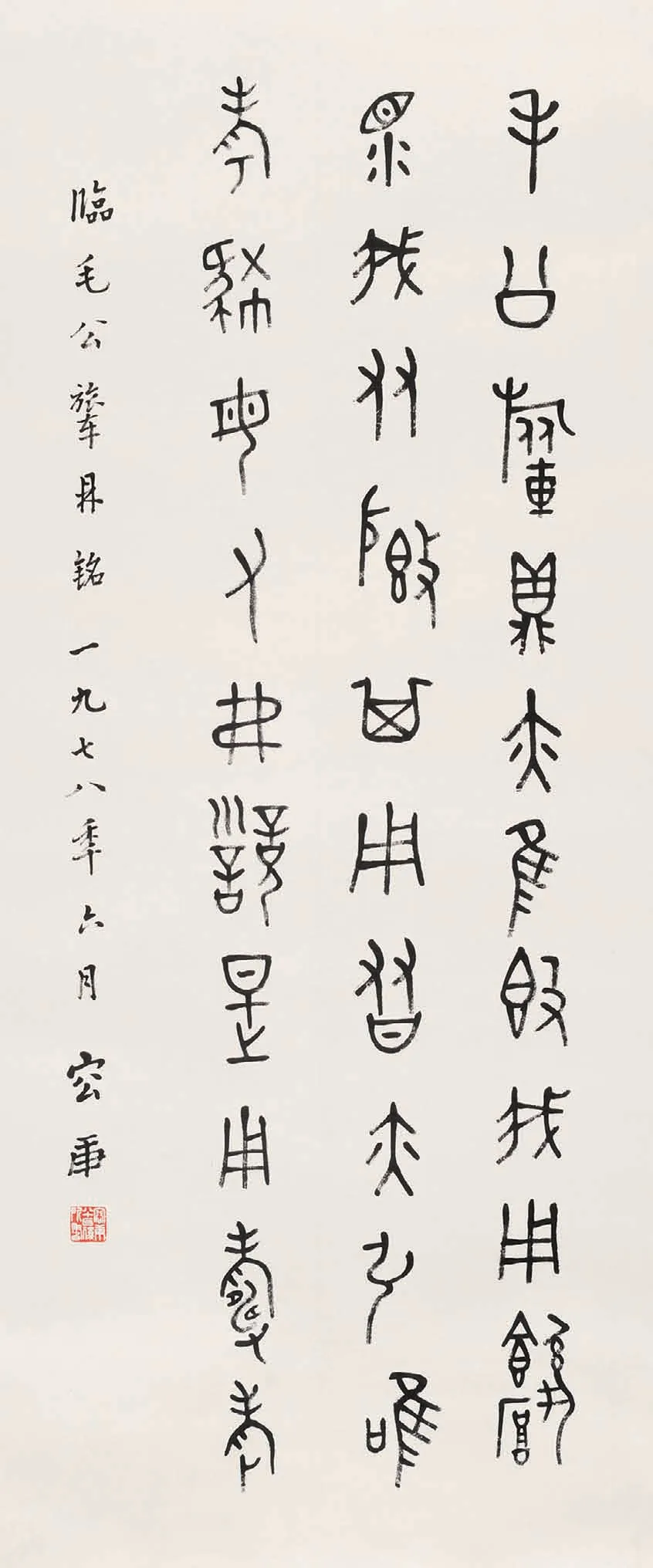

容庚 临毛公旅鼎铭 纸本 1978年 广州艺术博物院藏

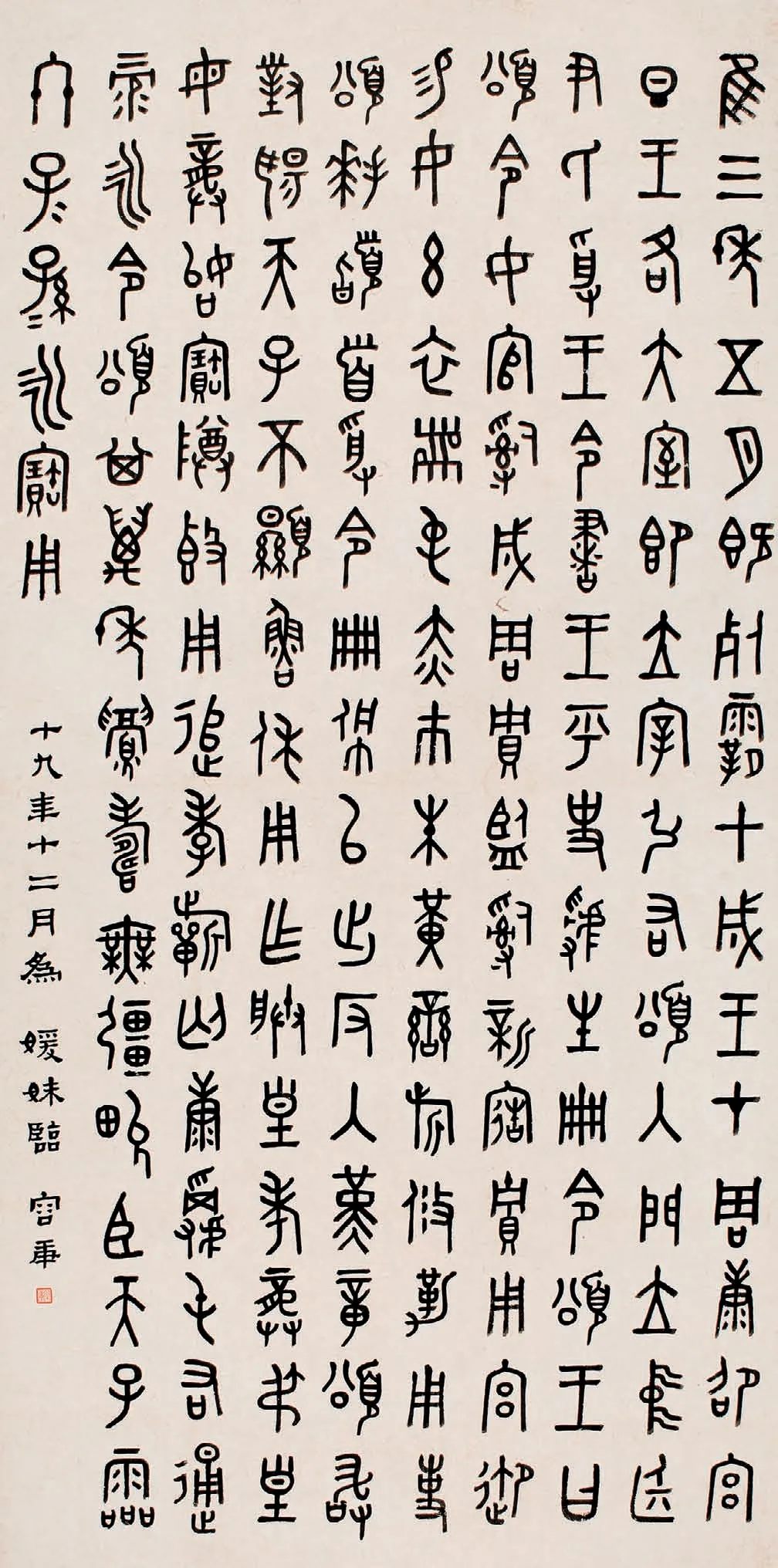

容庚 临金文颂簋铭(赠八妹容媛) 纸本 1930年 莞城美术馆藏

因此,容庚所谓的“考古学”是一种约定俗成的说法而不是现代学科概念,它涵盖了传统学术中的诸多门类,但并不能够直接等同于现代考古学科⑤。他所研究的文字、器物、碑帖等,一部分当然是考古发掘的对象,但更多数则是流传有序的传世之物。王国维所谓的“二重证据法”,是一种通过考古发掘的实物来研究历史的历史学研究方法,而恰恰不是考古学研究方法。更何况,考古学者不做收藏,至今也是考古学科所约定俗成的一条底线。在某种意义上,与其说容庚是一位接受现代学术训练的学者,不如说他是一位生活在20世纪且任教于现代学府的传统文人。

然而,否认容庚的考古学家身份并非对于前辈学者的不恭,相反,这种“正名”更容易让我们看清楚容庚的学术特点以及当下学术体制的一些弊端。事实上,从罗振玉、王国维到容庚、商承祚等人“罗王之学”的学术研究传统,乃至容庚跟随马衡学习并在故宫博物院、琉璃厂等地深度接触古物的学术实践,本身都与现代考古学也有着相当密切的联系。可以说,容庚的学术背景,反过来也对今天的考古学者形成积极的启示。这主要体现在以下三点:

首先,容庚的研究实践,提示我们现代历史研究与考古研究之间有密切的联系,在学科建设中无法过分拉大两门学科之间的距离。众所周知,目前国内的一些考古文博学院,最早始于历史系中的考古专业,后来独立建成院系。由于独立建院,就必须与以往的母体拉开距离,否则容易有“名不正则言不顺”之感。今天的考古学,有越来越技术化的倾向。一些考古学者热衷于考古发掘,但缺乏相应的文献背景;还有更多的考古学走向了科技考古等自然科学的发展路径,而疏于人文学科的传统学术训练。其实,考古学毕竟是一门人文学科,在这个过程中,科技当然能够在具体判断方面提供许多便利,也因而吸引了越来越多的关注目光,但毕竟不能解决全部问题。一如现在一些人文学者所倡导的“数字人文”概念,无论怎样强调“数字”,最终解决的问题仍然是“人文”问题,应该是人文学者而非技术专家最有发言权,否则就是本末倒置。在这一点上,目前国内的一些高校中的考古系科并没有简单地成为“考古系”或“考古学院”,而是冠之以“考古文博学院”,即把“文博”作为考古学的一个重要补充部分,是有其积极意义的。

容庚 仿张宏《秋山无尽图》 纸本设色 莞城美术馆藏

其次,容庚把传统历史学的学术训练从“文献”引向“实物”。单一的历史学者,由于学术训练集中在文献领域,因此往往容易“纸上谈兵”,对所谈论的一些问题缺乏形象的观念。如果说这一点对于研究政治史、经济史等领域还体现不出太大的影响的话,那么在文化史特别是艺术史等领域中,就暴露出很大的问题。并且,所谓的“二重证据法”在研究实践中也并非简单的对比,既然解读文献常常需要一些专门的方法,那么研究实物常常也需要经过专门的训练。在这一点上,已经有许多艺术史家着意于把解读图像的方法打造为专门的“图像学”学科,从而与解释经典文献的“解释学”相对应。可以说,无论是解读器物、碑帖还是书画、建筑,都已经形成专门的学问,如果没有进行相应的学术训练,往往会在面对实物的时候形成错误的判断。这些年由于文物市场的兴起,许多传统收藏类别的实物鱼龙混杂,真伪莫辨。对此现象,历史研究者常常把话语权拱手让给鉴定专家,这样做虽然无可厚非,但细想之下,其实存在很大的问题。当然,历史学者是否可以收藏是一个见仁见智的问题,但无论自己收藏与否,至少需要有与容庚类似的“目鉴”经验,才不至于陷入越来越细碎的学术考辨。

最后,容庚在现代高校中的研究经历,让我们认真思考一些传统的“小学”在现代学术学科中的位置问题。我们现代的学术体制,基本上移植自西方的学科分类。对于自然科学乃至社会科学,这种学科建制的移植无可厚非,然而对于人文学科而言,也使得很多传统的学术方法在现代学科分类中无法找到自己的归位。以容庚所从事的研究实践来看,他所求学和从事的文字学研究,庶几可以放入中文系的“语言学”或者“文献学”;而钟鼎彝器研究,则勉强可以放在历史系的“古代史”或“艺术史”;至于碑帖等“金石学”研究,则至多只能跻身书法专业所在的“美术学”。然而,对于容庚这样的教授来说,同时从事这几样传统学问本身并不冲突,只是在现代学术制度中,他显然只能选择厕身于其中一个院系。对此容庚选择的是中文系。这使得容庚在其身后成为中山大学文字学“掌门人”的同时,也失去了在“美术学”或者“艺术史”领域中当有的位置。无论如何,容庚还是成功进入了现代学术体制,对于更多的从事传统学术如金石学、文字学等研究的人来说,现代学术体制已经成为一条难以逾越的鸿沟,这种生态对于已然远去的传统学术的发展境况来说无疑是雪上加霜。

再说“文字学家”或“古文字学家”。用这个头衔来界定容庚,似乎是名副其实的,但也不够准确和全面。仅仅把容庚看作是一位“文字学家”(更遑论“古文字学家”)也是远远不够的。2011年,中华书局编辑出版《容庚学术著作全集》,共收入著作25种,其中纯粹属于文字学的,仅有《殷契卜辞》《卜辞研究》《金文编》《金文续编》《秦汉金文录》《中国文字学形篇》《中国文字学义篇》《简体字典》8种,尚不足三分之一。

一方面,从研究目的来看,容庚从事文字的研究,与其他进入现代学术体制的众多文字学家大异其趣。容庚的文字学研究,并非“回字有四种写法”的为研究而研究,而是与传统文字的当下应用特别是个人的兴趣紧密相关的。这一点从容庚学术研究的起点便可以看出,他得以起家进而获得北大研究所入学资格的文字学研究,并非是“形”与“义”之变,甚至不是为“证经补史”,而大抵是为章太炎所说的“资篆刻”⑥。说到底,从事艺术创作(书法、篆刻)才是容庚文字学研究的起点和归宿。众所周知,文字,尤其是古文字,与书法有着密切的关系。容庚所从事的《金文编》等编写工作,最初也是为书法篆刻工作者提供的一份字典类的工具书。这是一种典型的应用性的研究。甚至可以说在应用于书法篆刻这一点上,容庚甚至比商承祚更为自觉。毕竟,商承祚所主攻的甲骨文,并不像容庚的金文这样更易于进行书法和篆刻的艺术表现。即便如此,在晚清民国时期接受教育的文字学家,无论是出自“章黄”还是“罗王”,如容庚、商承祚、于省吾、董作宾、唐兰、蒋维崧等人,均擅长书法,虽然个人创作水准有高低之别,但均可跻身专业书家队列。然而今日之文字学,越来越成为一种专家之学,其学既不为书法篆刻家所掌握,文字学家更是莫能将之应用于书法篆刻实践。就连一些国际顶尖的文字学家也未必以书法见长,甚至可能完全不通书法篆刻创作实践,这在过去是不可想象的。

另一方面,容庚在推行简化字方面功劳胜过其他同辈文字学家,因此仅仅称其为“古文字学家”似乎也有欠准确。文字改革是民国以降文化界共同关心的话题,许多著名人士都参与过讨论,并提供自己的方案。除了一些新文化运动人士提出的“拉丁化”或“世界语”方案外,书法家于右任曾提出“标准草书”作为普及性的汉字书写方案,卓定谋还在国立北平研究院设立“字体研究会”,语言学家赵元任则从字音的角度提出了“通字方案”,不一而足。在这个过程中,文字学家虽然不同程度上表示了关注,甚至承认汉字简化是一种历史趋势,但却并没有都拿出完整的方案。然而,容庚不仅在著作《中国文字学》中重点关注了“今后文字之改革”,明确提出“天下事物,无一成不变之理;然其变也,皆有迹辙可循”⑦;还身体力行地编辑了一部《简体字典》。该书系容庚在燕京大学国文系开设“简笔字”一课与修课学生的共同成果,将重点放在偏旁部首的简化,以确定汉字简化的标准化原则。其中,作为书法家的容庚所使用的一个重要简化方法,就是“草书楷化”,即“用连笔而实际上未尽减”⑧。这一方案不同于根据六书的全新创造,既符合汉字书写的规则,又避免了“标准草书”那样辨识度低且不易规范统一的弊端,且能够直接用于毛笔书写(容庚很多书画作品中的签名即与其《简体字典》里的“容”“庚”二字完全一致,后期其署名中的“庚”字又有所调整)。新中国成立后,草书楷化的简化字方案得到毛泽东的支持。1950年,教育部制定《常用简体字登记表》时,其中一个主要的参考资料就是容庚的《简体字典》⑨。至1956年,我国正式公布《汉字简化方案》,就包含大量通过“草书楷化”形式确定的简体字,其中采纳了《简体字典》中的众多原字。虽然汉字简化不是集一人之力就可以完成的重大工程,但无疑容庚对于汉字简化做出了重大的贡献。

容庚作为一位生活在20世纪,进入新式教育制度的传统文人,是民国时期在国内接受教育并成为顶尖学者中的杰出代表。他毕生的学术经历,可以看作是传统文人进入现代学院过程中的一些积极调试和转型,对现代学术制度弊端的自觉反思和批判具有积极的意义。与此同时,作为一位在波谲云诡的时代潮流中兼顾学术和生活的知识分子,容庚的个人经历也是大时代的一个缩影。常言道“知人论世”,对于前辈学者不溢美,不睥睨,才有可能加强我们对于学术史全面而丰满的认识。所幸的是,近年来,越来越丰赡的史料为我们还原一个真实的容庚提供了前所未有的条件。故做此文,权作抛砖引玉,以期正本清源,共同推动容庚研究的发展。

注释:

①《容庚学术著作全集出版说明》,容庚《中国文字学》,中华书局,2012年,第1页。

②容庚《王国维先生考古学上之贡献》,《燕京学报》1927年第2期。

③容庚《考古学社之成立及愿望》,《考古社刊》1934年第1期。

④容庚《记考古学社》,《东方杂志》1936年第33卷第1期。

⑤关于传统考古学的学科称谓,北京大学考古文博学院教授孙华通过短信向笔者垂告:“学术界称容先生为考古学家,这是沿袭古人的习惯说法。我国金石学开山之作,北宋吕大临的《考古图》,即将著录古物之书名之为‘考古’;南宋程大昌考证经史的著作《考古编》,内容更与近现代的‘考古’完全不同。中国传统的‘考古’,是根据文献资料考证古代名物制度,故近现代学者也沿用此称呼,来概括学者的专业属性。王力先生在《汉语音韵学》自序中称颂王国维和赵元任说:‘静安师考古之确,元任师审音之精,非所敢冀。’(见王力《汉语音韵学》自序,中华书局,1956年,第8页)这里也是将罗王之学称作‘考古’。而王力先生称王国维考证古音的论著为‘考古’,是由于古音韵学分为‘考古’和‘审音’二派,前者好外证类比,后者为内证分析。”特此补充,并申谢忱。

⑥祝帅《现代书法学术史上的章太炎》,《书法研究》2016年第3期。

⑦容庚《中国文字学》,中华书局,2012年,第18页。

⑧容庚《简体字典序》,容庚《颂斋述林》,中华书局,2012年,第837-838页。

⑨容庚《轮廓字序》,容庚《颂斋述林》,第839页。