“湘西会战”中美空军作战研究

——基于抗战后期国民政府对日反攻战略调整之视角

2021-10-29田燕飞

田燕飞

(南京大学 中华民国史研究中心,江苏 南京 210023)

自近代飞机发明以来,空军便逐步发展成为独立的军种,杜黑认为“掌握制空权就是胜利。没有制空权,就注定要失败”[1]。抗战期间,压制日方空军,夺取制空权,配合其他军种作战或单独作战,是中国空军战役战术的重要目标。蒋介石对空军作战寄予厚望,认为“空军之成败,关系国家前途”[2]。抗战后期,1945年4月9日至6月7日,中日在正面战场进行了最后一次大会战,史称“湘西会战”或“雪峰山会战”(以下均简称“会战”),也称正面战场的“最后一战”。该会战既凸显日军颓势日甚,也拉开了中国军队反攻桂柳等地的序幕,标志着国民政府迫于形势,仓促提前实施了对日反攻战略。由此可见,湘西会战在抗日战争中具有重要的历史地位。中美混合团,尤其是空军第五大队(中美混合团于1943年10月—1945年9月为重整中国空军而建,隶属驻华美军第14航空队,下辖1、3、5等3个大队,其中第3、5大队为战斗大队。第3大队负责华北作战,第5大队负责长江以南作战。每大队辖4个中队,各大队美军派驻7至10名主管人员,主要为管理人员或正副大队长,后增加部分美籍飞行员、后勤等人员;主要战斗人员为中国在美国训练回国的飞行员,也有部分空军军官学校训练的本土飞行员[3]。此次会战,空军主要参战力量为第五大队,本文谨以中美空军代指中美混合团第五大队及其他参战空军力量)在会战中,始终掌握制空权,在挫败日寇图谋、保证会战胜利、促使国民政府调整对日反攻战略等方面发挥了关键性的作用。

关于对全面抗战期间中方空军的研究,一直是抗日战争史、军事史关注的重点。抗战初期,就有时人分析中国空军作战的优缺点[4]。周至柔认为,战时的中国空军具有技术国际性和精神民族性的特征[5]。也有人关注到太平洋战争爆发后中国空军的战绩及其战略问题[6]。随着时间推移,学界对抗战期间中国空军的研究范围逐步扩展。有人认为抗战初期的中国空军在华东战场发挥了较大作用,但也存在集中使用,丧失华北、华南制空权等失误[7]。其中,有不少学者从抗战的国际合作视角,考察分析了苏联空军援华及其作用,以及中美空军在战时的联合作战及其影响等[8-18]。也有研究者从具体战役角度,以湘西会战为例,围绕芷江机场的战时作用和历史地位展开论述[19-21]。相关研究中,有的直接论述湘西会战中中国空军的表现,如对空军第五大队的参战历程予以记录[22];有的从宏观方面对中美空军参战的概况进行考察分析[23];此外,还有部分著作和回忆录涉及战时中国空军及中美空军联合作战的内容[24-25]。

既有研究极大地丰富了对全面抗战时期中方空军的研究,但大多侧重对空军作战本身的概述,也较少利用到原始档案史料。对于抗战后期中美空军在湘西会战中如何作战,取得哪些战果,以及其对国民政府对日战略产生何种影响等问题,都有待深入。鉴于此,笔者拟以中国第二历史档案馆所藏有关中国空军档案为基础,结合其他材料,考察湘西会战中的中美空军与对日反攻战略的关系,以期深化对抗战后期中美空军作战与战略战局变化关系的认识。

一 民间及国民政府对对日反攻的关注与思考

抗战中后期,随着战争进程的不断向前推进,国际局势进一步朝着有利于同盟国的方向发展,对日反攻也日益成为中国各阶层关注的重要问题之一。

实际上,关于对日反攻问题的讨论,自日本全面侵华开始,从民间至政府,始终不绝于耳。在抗战的战略防御阶段,一方面,有舆论表达了其与反攻具有重要关系,称“我们有反攻的军队,有反攻的政府及领袖,有反攻的民众,我们应有反攻的舆论,鼓励反攻的勇气,坚定反攻的决心”,而且“反攻会把中华民族锻炼成钢铁的民族”[26]。还有人指出“我们只有积极地从事反攻,从事于各种零星的,不断的反攻,发动国民反攻的精神,充实全国反攻的经济建设,展开全面的反攻的军事……在宣传上,也不应有消极毒气的散播”[27]。另一方面,社会舆论也从正面战场和敌后战场的角度热烈讨论反攻事宜,如有舆论从正面战场对反攻的重要性、方式、时机等进行了讨论[28];也有人从敌后游击战的角度鼓动总反攻的进行[29]。不可否认,该阶段的社会舆论对抗战初期凝聚民心和士气具有积极作用,但其多带有速胜论的色彩,容易将民众引向认知误区。

抗战进入相持阶段之后,社会舆论对反攻的讨论热情愈趋高涨,大家盼望抗战早日胜利。1939年,在南昌会战期间,中国军队主动进行反攻作战,与先前的被动防守应战形成鲜明对比,让民众“在漫漫长夜中看到了曙光”,社会上一时“关于总反攻的报道,总是不断的流传着”[30]。有议论认为“照目前的情势观察,日军将不得不暂时再陷于休止的状态,但华军当局则已决定了各战场同时总反攻的计划”[31]。另外,有人对战争过程予以分析,指出“从积极抵抗,到各路突击,从各路突击,到全线的总反攻,这就是胜利必经的过程”[32]。随着国际形势演变,有人呼吁“‘假如美日战争爆发’了,我们就要趁着这个机会展开‘总反攻’”[33]。也有人从世界战争的角度,以反法西斯战争敌我实力变化态势为前提,论述对法西斯国家的反攻问题,指出争取持久作战仍为一种明智的作战战略[34]。还有人从具体战役出发分析对日反攻的问题,如从中国军队收复福州的胜利的角度来讨论该问题[35]。甚至还有人从“西南总反攻之整备”的角度,分析中美合作、中原三路反攻的路线、军事机构设置的准备情况等问题[36]。凡此种种,表达了社会各界对中国对日总反攻的热切期盼。

此外,还有士兵、官员就对日总反攻的问题向国民政府高层进言。如1945年3月20日,万县塞班江山炮营测量员王天池上书军令部,指出“同盟国对日之决战时机,将在德国失败后三个月,我之对日反攻,必须改编作战军之编组,配合盟军登陆,判断登陆地点在杭州湾香港,并准备多量火焰放射器,以制压敌窑式工事,策动伪军等项”,并据此提出反攻路线、兵力配备等建议;再有该年6月,汪扬初拟具全面反攻计划书,认为“全面反攻之三大据点及其准备以厉害论,华北重于华南,以形势论华南重于华北”;当年6月30日,驻瑞士大使馆武官彭克定指出“谣传中国预计六七月间有总反攻消息,无论此项谣传是否属实,未敢断言,但以职见,总反攻似嫌过早,此种动向,用为宣传则可,用为实际举动,似有考虑之余地”,建议“中国反攻之时,须待日本本土被轰击,至是可动摇侵华日军军心之际,方为成熟”;少将高级参谋吴光傑从反攻的角度,拟就“我军配合美军登陆对日作战计划之建议”,提出“我军配合盟军登陆实施反攻应有之准备:甲、规定配合反攻之区分;乙、整理补给路线;丙、鼓励沦陷区民众待机灭敌;丁、使用天兵协同登陆部队作战;戌、整训部队增建机场”等建议[37]。以上政府内部人员关于对日总反攻的观点,从中下层发出的声音,丰富了时人对反攻问题的认识,也一定程度引起了政府高层的关注,如对王天池的进言,军令部批拟意见为“此文有关国军总反攻,拟移交第一处参考”[37]。

社会舆论虽然很难全面真实地体现出战争态势,但也反映了中国民众乃至政府内部人员对反侵略战争取得胜利的热切期望。与社会舆论相对应的是,国民政府也就对日反攻战略问题进行了长时段的思考。

因太平洋战争爆发,早在1942年年初,重庆军事委员会就要求各战区呈阅各有关总反攻的计划,包括对敌人兵力、装备、优缺点等进行全面考察分析[38]。其中,第七战区呈阅的计划认为“敌寇此时正竭力进攻南洋各地,觅取军事新根据地,攫取资源以作侵华长期战费,我军正当乘此敌寇急攻南洋,无心在华恋战之时,乘其空虚首尾不能相顾之际,急速下令全面总反攻”[39]。该计划已认识到世界战争加强了相关国家与中国战场的关系,但其出台时尚处于各战区各自为战的阶段,且所呈内容仅为应付军事委员会的要求,所以该计划呈阅之后便被搁置。

1943年9月8日,国民党第五届中央执行委员会第十一次全体会议对二战进程作出推测,“自魁北克会议以后,对于太平洋方面之反攻,业有确定步骤,今后我与盟国军事行动若能互相配合,彼此策应,即最后胜利之获得,不难实现于最近之将来”,认为“惟当此最后胜利在望之际,尤应迅速大量利用国外供应物资,积极充实战力,而对于空军及机械化部队之建设,更宜不遗余力,及早完成,以求获得最大之战果,达成抗战建国之伟业”[40]843。其强调中国军队与盟军的配合,但未提出具体反攻计划。至该年11月,在何应钦主持下,国民政府拟具《国军总反攻作战指导计划大纲》(甲)(乙)两方案。在(乙)案中指出,总反攻的时机为“1、依全般态势之变化,倭寇有总奔溃之征兆时;2、宜沙收复以后,各战区国军主力均已补训完成时;3、盟军已将菲律宾台湾攻略,并将东南海运打通,国军得适量之补充与支援时”[41]。与该大纲一起制定的还有其他各部门配合实施反攻的方案多种[42]。看得出,这是国民政府一份系统性的总反攻方案。

1944年年初,蒋介石认为,“明年年内或可如麦克阿塞之所期,彼可由非列滨(即菲律宾)与我军在华南相会,对倭寇共同作战也”[43]。这里,蒋介石对与美军联合对日作战的胜利前景进行了预测,此时,国民政府对日作战尚处战略守势。1月7日,蒋介石指示何应钦、白崇禧,“对于今年整军之计划与将来建军之方案,以及各军事学校,充实教育之办法,希即悉心研究,拟具具体计划,于二月底以前呈报为要”;1月19日,继续强调,“本年敌之动向,多在粤汉路南段,应特加注意,其次浙赣路与昆明防务亦应加强”[44]。5月25日,国民党第五届中央执行委员会第十二次全体会议认为,战争形态已由防守转为反攻。会议提出了大规模反攻的概念:“此集体战争,又已由防守时期进至大规模反攻时期。”[40]883该年8月20日,陈诚在《电呈谨拟非常之举三项敬乞裁核》中认为,“德国失败,为期当不在远”,希望“目前应即争取时间,集中全国人力物力财力,作最后之努力,以求发挥最高之战果”[45]。他从欧亚战场的联动性来思考对日反攻战略,但仍未提出具体的反攻作战计划。

1944年冬天,国民政府为准备对日反攻,开始设立作战统筹机构,“为联系盟军,对敌转移攻势,国军乃于三十三年冬设立陆军总司令部于昆明,负西南各战区指挥及整训之责”[46]。此时,国民政府已经着手实施真正意义上的反攻作战战略,并于次年春制定了与美军联合作战的总反攻计划:“中方战区最高统帅为适应全般军事情势之发展,期与邻接战区密切协调作战,经策定战区总反攻计划,代名为冰人或白塔计划。决定于是年秋间,开始对盘踞中国大陆之日军断行总反攻。”[47](该计划实际主要由美军制定,预计当年8月1日正式施行,后改称“卡波內多”计划)

可见,一方面,国民政府结合国内外情势,经过对战争态势长时段的观察和思考,不断修正战略判断,其对日战略反攻计划经历了动态的制定和调整过程。另一方面,国民政府所拟计划在实施层面具有了越来越多的可能性,但其多数时段将目光瞄向国外,将反攻的希望寄托于国际形势的演变和盟军的援助,尤其是依赖美国的输血和支持,其最后的反攻计划即“白塔计划”亦主要由美军制定。争取国际援助本无可厚非,但某种层面破坏了国民政府在军事上、外交上的独立性[48-49],遏制了国民党高层的积极抗战思想,束缚了其广泛团结一切抗战力量的手脚,阻遏了中国人民抗战的创造性与能动性;且国民党不断推行消极抗日积极反共的错误政策,妨害了全民族的统一抗战。

二 中美空军在湘西会战中的对日作战经过

前述民间与国民政府对对日反攻战略的关注与思考,也是中国方面对抗战中后期正面战场反攻总态势反映的结果。当然,从实施层面而言,对日反攻的相关设想与期望均须通过具体实践呈现出来。每一场大的战役,都有可能对战争走向产生重要影响,“湘西会战”即为分析这种影响提供了典型案例。其中,中美空军又在该战役中发挥了重要的积极作用。

1945年4月初,法西斯德国行将无条件投降,第二次世界大战的结局愈发明朗,但日军尚作垂死挣扎,纠集了多个师团,直扑湖南湘西地区。日军发动湘西会战,主要有以下意图:首先,夺取芷江机场。芷江地处战略要冲,是重庆的重要屏障,蒋梦麟曾说“芷江雄踞水上游,绾毂滇黔孔道”[50]。长沙、衡阳失陷后,其战略地位更为突出。1945年芷江机场已成为西南最重要的中美空军基地及物资集散、转运中心,“驻芷美军官兵达4730人,最多时达6000余人,其中飞行员254人”[51]。中美空军从此地频频出击,掌握了制空权,严重制约日军行动。其次,压迫国民政府屈服,避免日后陷入多线作战。此时,在敌后战场,1944年中共领导下的抗日军队和武装已发动局部反攻[52];“雅尔塔会议”召开,预示苏联对日作战已成定数[53];在太平洋战场,美军已在莱特湾登陆[54],进而可能在中国沿海登陆。再次,转移桂柳等地军队,将其调至华北和长江中下游等地,避免被各个击破,以期长久顽抗,配合其本土防卫作战[55]。综上,日军发动会战,一是企图覆灭芷江机场,这是其作战的直接目的;二是如顺利撕开西进的口子,则纵深推进,迫使国民政府屈服,谋求解除日后被中美苏夹击之威胁;三是牵制延缓中国军队换装美械之进度,为两广等地兵力撤退、转移争取时间。这三者彼此关联,前两者呈递进关系;第三与前两者可协同进行,也可自成作战体系,具有战术实施的灵活性;其最终目的是服务于防卫其本土的总战略。

国民政府战前已初步探明日军动向。1945年3月20日,戴笠向军令部转呈情报说“(日)对华仍采取局部攻势,以争取战略要地,并限令派遣军总部于四月底前完成中国大陆决战态势,以应付我军反攻及盟军登陆”[56],但此时对敌情还缺乏细致了解。4月4日,国民政府已掌握日军进攻方向,并拟定应敌之策,“迭据报衡阳及其以北等集敌三个师团以上,二厅判断各将抽走部队即将进犯湘西,一厅已整理对敌进犯计划”[57]64。

根据敌情,中美空军作了详细的战斗部署。首先,对敌空军兵力进行了分析判断。会战之初,认为“敌空军使用兵力仍为豫西鄂北会战时原有数量加以补充,计轻轰炸机十八架,战斗机四十八架,侦察机四十架,综计一百零六架,其机种与数量或略有增减”[58],鉴于此时敌空军大部用于防范及抵抗太平洋美军的进攻,其在中国大陆的实力已遭挤压,并不突出[59]。相反,中美混合团在抗战中后期逐渐增强了实力,“从1942年到1945年,美国陆军部在中国建立了一支美国空军,为中国空军提供美国飞机,并培训了中国飞行员和技术人员”[60],中美空军力量在会战中居于主导、优势地位。“我空军以优势兵力控制前方各战场及敌后重要基地之上空,几使敌空军无活动余地”[58],这也决定了中美空军在作战中处于战术进攻的姿态。

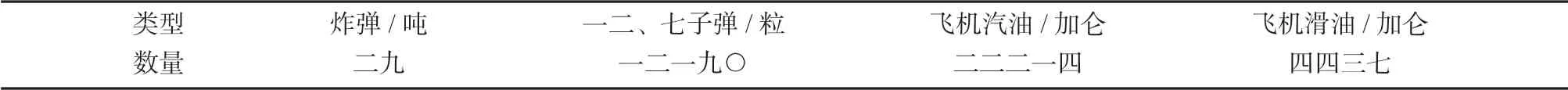

其次,在兵力、武器弹药供给、通信保障与陆空协同方面审慎谋划、整体考量、合理应对。空军的弹药补给大部依赖于盟军运输,“本会战我空军部队油弹之补充,大部分系由美国空军担任供给,本军自行补给者仅一部分而已”。芷江机场是西南地区最大的空中运输物资集散中心,其对中国空军弹药的补充十分有利,此次会战空军弹药、油料充足(见表1[58]);兵力方面,“第二大队B-25一个轰炸队驻云南陆良,其一部以芷江为前进机场,中美混合团第一大队B-25轰炸队,一部驻梁山南郑,一部进驻芷江。第五大队P-51及P-40驱逐队,全部驻芷江,是为我空军参与此一战役之主力,此外,则以驻安康第三大队P-51及P-40驱逐队之一部助攻敌后方要地”。根据编制配备看,中美空军总的参战飞机数量约与日军相当,但质量占优。机场方面,围绕芷江机场展开部署,“本会战我空军部队使用之机场,为梁山、南郑、芷江、陆良及安康等,其中以芷江为空军主要基地”。中方机场在空间上呈南北纵线分布,离前沿阵地近,有利于空军对敌快速打击。通信保障方面,添设设备,增加电台数量,以恩施为电台指挥中心、情报中继中心。“本会战关于通信部署,系于恩施设置地区电台以为指挥中心……旋因作战需要,又增设甲种电台一座。”此外,还在恩施加设电话班,作为指挥中心内部联系与防范敌人窃取情报之用。“各级电台在会战期中,凡平面对空定向等工作,均能联络畅达,未遇阻碍而完成任务”[58]。

表1 湘西会战期间中国空军各部队油弹消耗量(民国三十四年四月九日至五月十五日止)

另外,战术上注重陆空协同作战,派专人至陆军前沿阵地,协调空军对敌打击。“我方更派飞行军官至前线重要地区,距敌千余码处,设置游动对空电台,指示我空军轰炸扫射目标及其弹着偏差而修正之,故陆空联络迅速,确实收效甚宏。”[58]据参战人员回忆,“整个山炮营就是负责与空军、陆军联络。芷江飞机场起飞的,我要摆白布,与空军联络,我们那时候还有无线电,是先进的美式装备,可以直接通话”[61]。

三 中美空军在湘西会战中的地位和作用

湘西会战以日军的彻底失败而告终。会战并未达到日军发动战役的目的,反而加强了国民政府对对日反攻问题的思考与判断的准确性,会战某种程度上也是对日总反攻作战的一次成功预演,中美空军在会战中发挥了重要的作用。

湘西会战中美空军取得了丰硕的战绩,其不仅大量杀伤当面之敌,也迟滞日军后方部队的行动,比如,其极大影响了日军在长衡线上摩托化部队的行动[62]。架次方面,“综合此次战役,自四月十日至五月二十九日共计五十日之作战起见,我空军第五大队出动共九四二次,使用P-40驱逐机共达二六七二架,其出动数量及架数之多,为历次战役所未见。又第一大队出动共二十七次,使用B-25轰炸机共一一三架。第二大队出动共一一次,使用B-25轰炸机共五十八架。第三大队共出动四次,使用P-51及P-40驱逐机共十八架”[57]。其中,第五大队表现尤佳,“从4月10日至5月23日,43天内第五大队就出动P-40、P-51式战斗机2500架次(在战事最紧张时,一天最多曾出动250架次),投弹100万余磅,发射机枪弹80多万发,歼灭大量日军”[63]。据战后统计,中美空军(以第五大队为主)“共出动了1131架次。计:B-25轰炸机171架次(开战之前,先对敌人轮番轰炸),P-40、P-51型驱逐机961次,它们的战绩是歼敌6024人,毁敌304辆,大小船只1600多艘,敌炮兵阵地37处,阵地多处”[64]。战绩放在整个会战中考量,格外亮眼。湘西会战中,中国军队“共击毙日军12 498人,击伤22 307人”[65],空军歼敌人数约占总毙敌数的50%;如算上被击伤的日军人数,则空军杀伤敌人人数占会战杀伤敌人总数的比例约为17%。这足以彰显空军作战之效能。更重要的是,空军作战是保证会战取得胜利的关键性力量,显示出在与美军合作的前提下,国民政府重整中国空军的目标取得了阶段性进展。

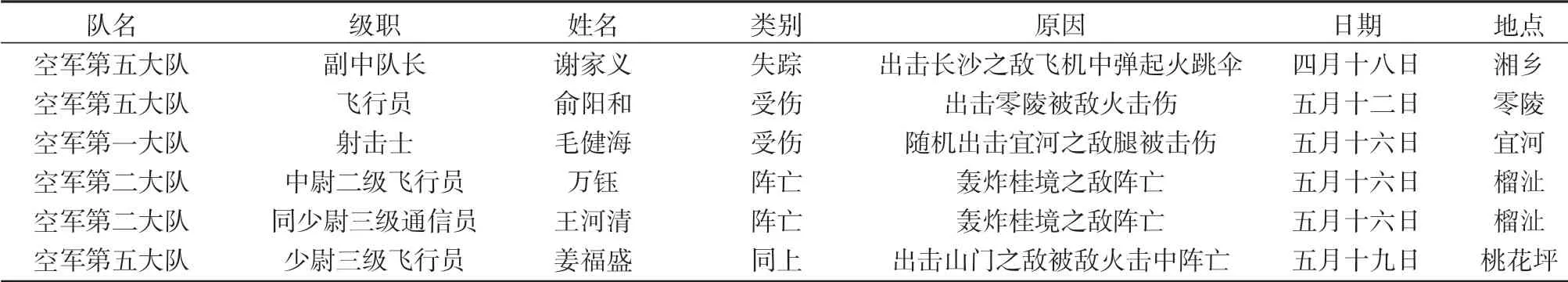

虽然中美空军在会战中成绩突出,但也有不少方面尚待改进。首先,在陆空协同作战上,出现了误炸我方人员的情况(见表2[45])。“我轰炸机群误炸湘潭,民间损失甚重。”[66]其次,空军有3人阵亡,1人失踪,两人受伤[45]。再次,会战后期,日军虽陷重围,但尚有部分人员侥幸逃离。这虽是政府高层战略决策变化的结果,但对空军而言,其未彻底封锁日军撤退及补给线,也是其成功脱逃的原因之一。尽管这些不足制约了会战战果的扩大,反映出此时中国军队空地协同作战体系尚未真正建立,需进一步锤炼与发展,但显然,空军作战在中国对日反攻的战略进程上占据了重要地位。

表2 民国三十四年湘西会战我空军伤亡失踪人员统计表

当时,国民党高层十分关注湘西会战的情况。王世杰言及“湘西之战,我军继续告捷,敌占芷江机场之企图,已被完全粉碎”[67];蒋介石经常听取有关会战的战报,于日记中多有记录[68];徐永昌几乎每隔几天就要听取关于会战的报告[57]87-101。会战结束前后,正值国民党召开第六次代表大会。会议认为,空军作战是会战取得胜利的重要原因之一。“湘西会战初胜的原因:一是统帅部判断的正确,将主力布置在敌人的左翼……五是空军协助作战的能配合”[69],会议充分肯定了空军的贡献。大会通过《对军事报告之决议案》,何应钦将会战情况向大会作了详尽汇报。“又聆听何兼总司令报告中国陆军总司令部成立经过及此次湘西会战概况,备悉中美合作极为密切,而湘西之捷,亦适盟军在各战场之胜利相辉映,尤觉兴奋。”大会对会战提振抗战信心给予高度肯定,并以大会名义对参战将士进行嘉慰。“军事委员会转前方全体将士公鉴:暴敌侵凌于兹八载,我将士英勇卫国,血肉为城,艰难百战,寸土必争……中国国民党第六次全国代表大会辰 印。”[70]可见,国民党高层及国民党六大对会战中中国军队的表现非常满意,大家对会战对中日战局调整的意义也有了新的认识。

会战胜利标志国民政府拉开对日总反攻的序幕。会战前,中日双方1944年4月至12月爆发“豫湘桂战役”,此战国民政府丢失国土面积达20余万平方公里,抗战精神受到沉重打击。陈谦平认为,此役直接致使中国的国际地位受损,“促使美国政府看轻中国战场的主要因素是豫湘桂溃败与史迪威事件”[71];并且时有外人质疑中国是否有能力继续坚持抗战,有人说“今天中国的基本和紧迫的问题是,是否要进行新的战争动员以适应对日作战”[72]。与该战形成对比的是,湘西会战中国军队在部分换装美械装备的情形下,战斗力得以提升,一扫先前颓势之阴霾;反观日军,其势凸显疲软之态。鉴于中国军队在会战中的良好表现以及敌我实力的转变,国民政府高层认为对日总反攻的时机正在临近。国民党六大提出,“发挥一切国力,加紧对日作战,争取胜利,必使敌人无条件投降,并彻底解除敌人军事经济武装,消灭其侵略异想。”[73]白崇禧回忆说,“敌自湘西会战后,自知战力日减……我军委会乘敌战志衰退之际,乃令陆军总部转饬所部二、三方面军迅速反攻桂柳,收复广西,以为反攻广州之张本,进而实行总反攻计划。”[74]何应钦也指出:“我最高统帅部鉴于湘西会战中,我军士气高昂,表现良好,而敌军则已成强弩之末,战志消沉,此种彼消我长之表征,于是决定乘桂境敌寇空虚之际……进军广西,迅速收复桂柳,以拓展总反攻之机运。”[75]正是看到会战中日军战力衰退及其战略上的退却意图,加之中国军队整军效果初显,国民政府遂在会战后,作出了拉开战略总反攻序幕的决定。可见,湘西会战的胜利促使国民政府适时调整了对日反攻计划,其对日战略亦由相持向局部反攻以至积极酝酿总反攻方向发展,会战强化了国民政府对日反攻战略的准备和实施,也使日军从中国大陆退却的速度加快。

其实,国共双方自1944年起就已在局部地区实施了对日反攻作战。一方面,中共早在1944年就指示八路军等武装力量在敌后进行普遍的局部反攻。“遵照中共中央的指示,华北、华中、华南敌后抗日根据地军民,抓紧有利战机,从 1944 年开始,对日伪军普遍展开局部反攻”[76],给日军造成极大压力。至当年7月,这种情况更为普遍,“近来共产军力量越来越大,治安警备的困难也越大”[77]。另一方面,湘西会战前,国民政府与美军制定的对日总反攻计划全面实施的时间为1945年秋,会战胜利使得国民政府高层对该计划予以修正,使之提前至6月份实施。会战一经结束,中国军队便毅然对盘踞桂柳地区的日军进行了反攻作战。当时一度有外媒认为,会战是中日战争的转折点[78]。桂柳反攻作战标志中国军队对日总反攻的开始,湘西会战则毋庸置疑成为对日总反攻的序曲,极大地提升了中国人民的抗战热情和必胜信心。正如其时《大公报》的报道那样,“大清算日寇日子已到,今天大家在战场上协力打垮日本,明天大家还要在战场上协力奠立亚洲的和平”[69]。

湘西会战之后,日军步步退缩,再也没有发起大规模的攻势作战。当年8月,日军向盟军无条件投降,中国人民终于取得抗战的最后胜利。作为彰显抗战胜利的最重要的仪式是日军向中国战区缴械投降,进行投降签字典礼。协调洽降事宜成为战后对日军事的重中之重,关于洽降地点的选择自然万众瞩目。国民政府最初预想的洽降地点为江西玉山,但由于天气原因,玉山机场无法起降飞机。在中方要求下,日方洽降人员今井武夫等改飞至芷江机场,接受中方洽降之安排。芷江一时中外记者云集,热闹非凡,再次成为世界关注之焦点。芷江成为洽降之地,有一定的偶然性,但更多的是必然性:由于湘西会战的胜利,芷江机场得以稳如磐石,继续成为中美空军最重要的军事前进基地。“在战争的最后阶段,中国空军的实力大大增强”[79],地位更显重要。“湘西会战胜利后,国民党正面战场转入全面反攻,芷江便成了国民党能迅速从后方调集兵员、物资增援前线的中转站,及训练战略反攻军队的基地……湘西会战及其胜利,使芷江境内云集了数十万国民党军队和中美高级军事指挥机关及首脑人物,为中日双方代表洽谈提供了便利条件和安全保障。”[80]

“湘西会战”是日军妄图达到摧毁中美空军基地、压迫国民政府屈服、防止日后被中美苏夹击、转移兵力等目的,从而为其本土防卫总战略服务的军事冒险的产物,以日军的狂热冒进开始,以其受挫及至狼狈溃败而终。会战期间,中美空军较好执行了最高统帅部的作战方针。中美空军仔细分析敌情,沉着应战,始终掌握对敌制空权,强化与陆军协同作战,努力构筑陆空协同作战体系,积极进攻,是会战取得胜利的关键保证。湘西会战后,中美空军在对日总反攻的进程中继续发挥重要作用,为取得抗日战争的最后胜利作出了应有贡献。从湘西会战中中国空军的表现看,国民政府在美国的帮助下向重整中国空军的目标迈进了一大步,其对抗战胜利后国民政府空军的独立发展具有积极作用。

对日总反攻作战一直是国内各阶层关注的重要议题,尤其是在太平洋战争爆发后,大家对其关注度不断上涨。国民政府在湘西会战前,已经就对日总反攻作战计划进行了长时段的动态制定和修正,表现出计划制定过程中的连续性和相对的稳定性,但其着眼点很长时间内强调以拖待变,将反攻的注意力和希望很大程度上寄予他国援助和国际形势的演变。这在一定程度上束缚住了自身手脚,遏制了其领导层的进取思想。加之,国民政府不断推行消极抗日积极反共的错误政策,使其不可能动员并团结全民族力量统一抗战。湘西会战后,国民政府综合多方因素作出了对日总反攻战略调整的决定,即会战结束后进行桂柳反攻作战。这打破了国民政府早先制定的对日总反攻的计划,显示了湘西会战在抗战后期的历史地位,体现了中美空军在具体的战役中撬动整体战局变动的战略价值。关于湘西会战中中美空军的作用与地位问题,值得学界进一步关注与重视。