太阳活动及古气候变化对东周战争的可能影响*

2021-10-26尹志强韩延本马利华

尹志强,韩延本,马利华

(中国科学院国家天文台, 北京 100101)

全球气候变化不仅是一个科学命题,也因为它与人类的生存环境密切相关,近代以来成为社会、政治、经济领域关注的内容。从科学角度讲,要深入理解古代气候变化,一个不可或缺的重要方面,是获得过去气候变化的事实和规律。器测资料和历史记载大多只有几百或上千年的时间跨度,要获取更长时间的古气候变化信息则有赖于地质、生物等记录。为此,人们研究冰芯、黄土、海洋、湖泊沉积物和珊瑚、树轮、石笋等地质、生物载体,获取气候代用资料,用于考察古代气候变化的特征以及与人类历史发展之间的关系[1-3]。中国在近年获得了丰富的多时间尺度的古气候信息,为开展气候变化研究提供了丰富的资料[4]。

中国几千年的历史为开展气候变化与人类历史社会发展之间的关系提供了难得的参照。文[5]首次根据中国历史文献中自然物候与灾害记载资料建立了过去5 000年中国东部地区的温度变化序列,之后有很多学者开展了丰富的研究。文[6]利用过去1 000年的古气候记录,对中国唐末至清朝的战争、社会动乱和社会变迁进行了系统的对比分析,结果发现冷期的战争率显著高于暖期的,70%~80%的战争高峰期、大多数的朝代变迁和全国范围动乱发生在气候的冷期。研究表明,由于冷期温度下降导致土地生产力下降,从而引起生活资料短缺。在这种生态压力和一定的社会背景下,战争高峰期和全国范围内的社会动乱随之产生。文[7]对历史时期气候变迁与2 000年以来的中国战争关系进行了研究,发现气候变冷期与中国各政权的衰落和分裂基本重合;通过对 《中国军事史》 的统计发现,气温变化与中国战争的数目总体呈负相关关系,不同地区气温变化对战争的影响有所不同。文[8]通过对湖光岩玛珥湖钛(Ti)含量、总有机碳和磁化率的研究重建了16 000年以来冬季季风序列,认为东亚季风是地球气候变化的重要部分,影响了社会和经济的变化。文[9]运用古气候重建数据、中国历史上的米价、自然灾害、人口等具有一定间隔的时间序列数据,实证检验了气候变化与过去2 000年农业经济社会不稳定之间的关系。研究发现,温度的升高(降低)倾向于减少(增加)社会不稳定程度,降雪异常对社会不稳定的作用是结构性的,且两者对社会不稳定均具有较长期的影响。文[10]归纳得到了历史时期气候变化对中国社会发展影响的若干认识,认为历史气候变化影响的总体特征是 “冷抑暖扬”,但影响与响应存在区域差异;社会经济的衰落与百年尺度的气候由暖转冷呈现同期性,与暖期相伴的社会快速发展会增加社会对资源、环境需求的压力,导致社会脆弱性加大。文[11]总结了2 000年气候变化对中国经济波动、社会稳定性、朝代更替与社会兴衰的影响,认为中国历史社会经济与气候变化的时序共振现象中可能蕴含着内在的关联机制;暖期气候总体有助于社会经济的健康发展,而气候转冷引发的社会经济效应可能与社会发展本身有关,且被社会放大。文[12]整理研究了中国古文献记载中自然灾害导致 “死者万计” 事件发生的频次,认为气候的寒冷与异常、季节变化、灾害结构、人口规模、社会动荡、朝代更替等是灾难发生的主要原因。文[3]利用长时段历史数据构建了一个包括中国古代17个王朝的数据集,研究气候变迁与政府能力对王朝兴衰的影响。他们认为温度与降水变化均对王朝兴衰有显著影响,气候冲击主要通过影响粮食丰歉而作用于国家财政能力,进而影响社会经济发展。文[13]利用高分辨率重建的温度和降水气候序列,以及耕地、战争、人口和区域行政系统变化的历史记录,定量评估了过去2 000年间气候变化、古代社会发展和政治应对策略的相互作用。结果表明,在河西走廊开垦土地的过程中,湿度条件比温度起着更重要的作用;战争频率与走廊耕地面积之间呈负相关,人口增长与耕地面积呈显著正相关。气候导致的农业生产力下降以及随之而来的人口波动可能引发社会动荡。

中国关于气候变化和社会发展的研究时段多集中在东汉以来2 000年的时间。由于历史和地质资料的缺乏,更早的研究相对较少。在 《东周战争与儒法国家的诞生》 一书中,作者用历史的方法探讨中国的传统政治,认为春秋战国时期的封建制度导致诸侯国之间频繁而输赢不定的局部战争,竞争促进了军事、政治、经济和意识形态的交融,为社会各领域的演变提供了动力[14]。根据 《左传》、《史记》 和 《中国军事史》 等的资料统计,文[14]定量计算了春秋战国时期500年(公元前722年—前221年)的战争行军年度平均距离,这一数据从侧面反映了春秋战国时期的军事、政治、经济状况。本文对这一数据进行了分析,并结合东周时期的地质气候资料和太阳活动资料,在几十至百年时间尺度上讨论中国古代气候变化与春秋战国时期战争的可能关系。

1 数 据

本文的分析工作选取了下列9个时间序列:

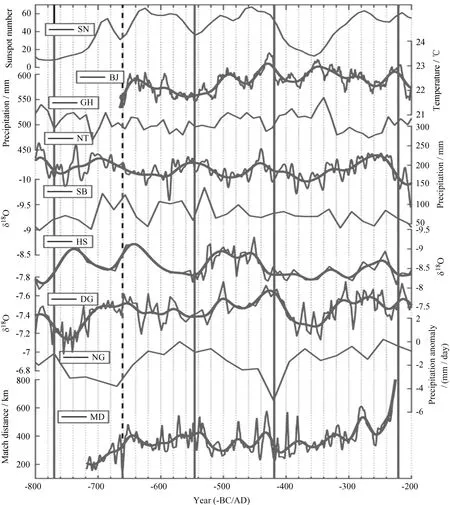

历史记录资料选取文[14]根据统计得到的我国春秋战国时期战争行军年度平均距离(简称MD)。东周时期我国的地质资料相对较少,我们搜集了这一时期国内利用湖泊、石笋、树轮等研究得到的7个气候资料,包括:文[15]对藏南昂仁湖(Ngamring Tso,29.3°N, 87.2°E)沉积物研究重建的4 100年该地区的夏季降水(简称NG);文[16]对董哥洞(25°17′N, 108°5′E)石笋进行研究得到的9 000年来反映亚洲季风强弱的δ18O序列(简称DG);文[17]对和尚洞(30°27′N, 110°25′E)石笋进行研究重建的9 000年来反映亚洲季风强弱的δ18O序列(简称HS);文[18]对三宝洞(31°40′N, 110°26′E)石笋进行研究得到的万年以来反映东亚夏季风的δ18O记录(简称SB);文[19]利用青藏高原东北祁连山地区(约37~38.7°N,97~100°E)17个位置的树轮资料重建的该地区3 500年来的降水序列(简称NT);文[20]利用公海湖(38°54′N, 112°14′E)花粉等沉积物重建的万年以来该地区的降水序列(简称GH);文[21]利用北京石花洞(39°47′N,115°56′E)的石笋资料重建的2 650年来北京的气温序列(简称BJ)。另外选取文[22]利用10B和14C重建的9 000年以来太阳黑子变化的时间序列(简称SN)。为便于比较分析,上述数据统一绘制于图1中。

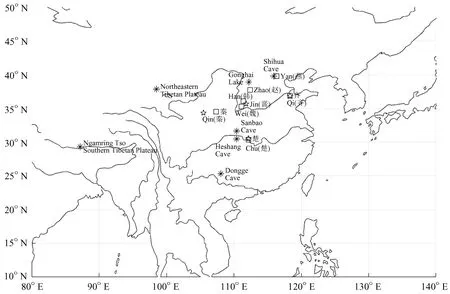

为清楚起见,我们将7个气候数据序列的地理位置绘于图2,并标注了春秋、战国时期诸侯国都城的示意位置,我们采用文[23]标注 “1” 的位置示意历史上有迁都的大国。

图2 气候代用资料的采集地理位置及春秋战国时期诸侯国都城位置示意图

2 分 析

学术界对春秋和战国的划分说法不一,一般以公元前476年为界。文[14]为更好地探讨东周社会转型过程及内在机制,提出关于东周历史的三阶段分期说,将其依次划分为:霸主期(公元前770—前546年)、转型期(公元前546—前419年)和全民战争期(公元前419—前221年)。本文将这3个时段用竖实线在图1中标出。文[14]同时指出,在春秋早期诸侯国国力都非常弱小,绝大多数国家没有常备军,公元前661年之前,大多是在邻国之间进行短距离战争。因此公元前661年作为参考线在图1中用虚竖线标出。

图1 气候代用资料、太阳黑子及春秋战国战争行军距离的变化

图1中9个序列的时间分辨率不一致,高频变化部分的影响因素较多。为了便于比较,我们用Vondrak方法[24]对MD,DG,HS,NG和BJ序列进行了ε=0.01的平滑,滤掉高频波动部分,展示几十至百年尺度上大的周期及变化趋势。

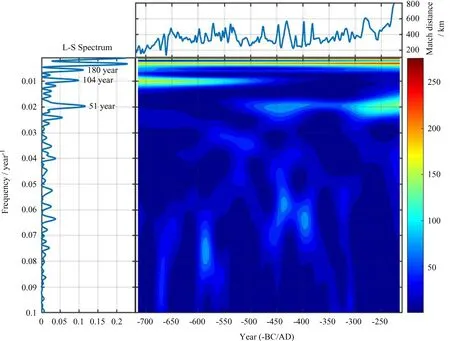

为了获取MD这一不等采样间隔序列的周期和准周期变化,我们对其进行了加权小波(Weight Wavelet Z-transform, WWZ)分析[25],结果见图3。

对选定的3个时间点,图1显示了上述指标的变化状态:公元前661年,MD急剧下降,NG,HS,BJ和SN序列也处于相对低点或者波动的谷值附近;前546年,MD处于下降阶段并在5年内达到相对的低值,NG,NT和GH序列向下波动,DG,HS,SB,BJ和SN序列则处于相对低点或者谷值位置;前419年, MD急剧下降,是前后200年的最低点,NG位于最低值,DG处于最高值并在之后下降,HS和SB处于相对低值,BJ急剧下降,SN处于下降阶段。

从变化趋势来看,公元前661年以前,MD处于较低值且一直呈上升趋势,NG,HS和NT呈下降趋势,DG,SB和SN位于上升段;公元前661年~前546年,MD 的均值为373 km,在500年的时段内处于相对高值。从图3的小波分析结果可以看出,MD序列在几十至百年的时间尺度上有约50年、约100年和约180年的周期性波动,这一时段的主要波动周期约为100年。NG,HS,SB和SN序列处于500年历史上的相对高值,NT,GH和BJ序列处于历史上的相对低值。对SN序列做周期分析可以得到主要波动周期约为180年。

公元前546年~前419年,MD 的均值为359 km,在公元前661年后的400多年内处于相对低值,图3显示主要波动周期从约100年变为约50年,NG处于下降段,达到500年间的最低值,DG,HS和SB序列在此时间段有两个波峰,且峰值出现的时间在地理位置上由北向南依次延迟,BJ和SN序列也有两个波动峰值,且在大的时间尺度上BJ与SN同步变化,BJ的变化滞后于SN。

图3 MD序列的加权小波分析。其中,左侧为Lomb-Scargle分析谱,右侧为小波分析谱

公元前419年~前221年,MD的均值处于较低水平,至前290年其平均值为351 km,之后迅速上升,NG在此时段呈现上升趋势。DG,HS和SB序列处于500年间的较低水平,也表现出与转型期类似的峰谷值变化由北向南依次延迟的滞后关系。NT和GH呈负相关关系,在公元前280年前后,GH由高值变为低值,而NT正好相反。公元前380年后,BJ和SN的趋势呈反向变化,SN在10年内降至前两次谷值的水平,在60年后降至前两次谷值的1/3,峰值的1/6。

在图2可以看出,HS和SB序列采集地位于楚国附近,GH序列采集地与春秋的晋国和战国分裂后的赵、魏、韩国接近,产生BJ数据的北京房山石花洞位于燕国都城附近,与产生NT序列的位置最近的诸侯国是秦国。另外现代器测资料显示,DG,HS和SB序列处于东亚夏季风系统内的区域,GH序列位于东亚夏季风的边界内并同时受西风带的影响,NG序列则主要受印度夏季风的影响,NT序列位于东亚夏季风的边界外边缘[17,19-20]。

3 讨 论

MD序列表征的战争强度与各侯国霸主的才能,侯国的政治架构、人口、人才、经济状况、地理环境等诸多社会及自然因素相关。例如,齐国的进军能力在齐桓公逝世后便从顶峰时的约500 km下降到约300 km[14]。但各国的战争强度此消彼长,MD序列作为整体的统计可以在一定程度上反映春秋战国时期诸侯国整体国力的强弱。

石笋中δ18O的富集程度常用于表征地区的季风、气温、降水等气候指标的变化,但受洞穴温度、滴水δ18O变化的影响,地表水的δ18O值受气温、降水量、雨季变化、水汽来源等诸多因素的影响[26]。在1~10年尺度上探讨气候变化与社会间的相互作用影响,涉及的因素太多,确定性不强。但根据文[26]和文[4]的讨论,我们认为当地的地质资料对局部地区来说,在几十至百年时间尺度上季风增强(变弱)导致降雨增加(减少)这一因果关系是可以接受的。过去千年来的气候变化研究还表明,大时间尺度的太阳活动对中国不同区域的气温和旱涝变化有调制作用[27-29]。

基于上述认识,我们可以看到文[14]从历史学角度讨论给出的公元前661年、前546年和前419年等特殊时间分界点,没有考虑自然因素变化的影响,但在地质气候资料中却能找到如下文讨论的相应的波动变化。

公元前661年以前的春秋早期,诸侯国因国力所限都无法进行长距离的跨国战争。MD以比较低的数值波动,在公元前661年前后有一个急剧下降的谷值。此前的太阳活动(SN)处在较低的水平,公元前800年前后50多年的 “西周中晚冷期” 更被认为是过去6 000年来太阳活动非常显著的极小之一,在全球地质资料中能找到相应的证据,这一冷期也被认为是西周衰亡的重要因素[30]。SN波动整体上从极小缓慢上升又下降,并在前660年左右达到局部的谷值,此时重建的北京地区气温(BJ)也达到了此后500年内的最低值~21.4 ℃。

文[14]将公元前546年作为霸权期和转型期的分界线,因为当时两个霸主国家晋国和楚国同另外十余个小国在商丘协议停战,史称 “弭兵大会”,中国南北方的战争暂时停止。巧合的是太阳活动在此时间点达到另一谷值,同时北京地区的气温也达到相对的低值。此时楚国地区季风相对较弱(见SB、HS序列),我们认为此时季风影响下的降水也相对较少,可能气候的变冷和干旱削弱了国力,促成了各国之间罢兵而转入内部调整。在之后的转型期,MD平均值处于较霸主期低的水平。

霸主期和转型期大致属于史称的 “春秋暖期”(前770~前476),此时太阳活动属于相对活跃的阶段(见SN),各地降水相对适中(见NG,DG,HS,SB,NT和GH),没有长时间或者剧烈的波动。此时诸侯纷争,群雄并起,中国南北方地区共同得以发展,MD的平均水平也相对较高,并逐渐形成了齐、楚、晋、秦为区域性霸主的东、南、北、西四大战区。

文[14]将前419年作为春秋战国时期第2与第3阶段的分界点,是因为魏国在这一年开始向西扩张,并与秦国结下宿仇。值得注意的是,魏国自 “三家分晋” 以来,首先于前453年由法家发起了政治改革,之后国力大增,迫使其他国家跟进改革。秦国改革较晚,由商鞅在前356年和前350年进行。魏国在前342年马陵之战中败于齐国,并于前340年在西线被秦国击败,从此在战国格局中失去支配性的优势地位。秦国则在前320年之后向魏国以外的国家发起进攻,并且战争规模进一步扩大[14]。

从地质资料中我们可以看到,太阳活动强度在公元前419年前后开始下降,并在60年内降低到 “西周中晚冷期” 的水平。此时南方的降水也迅速下降(见DG,HS和SB),并在 “全民战争时期” 的200年内维持在平均值较低的水平。GH序列显示的降水在前340~前320年剧烈下降,从之前稳定的高水平降至此后百年的低水平。与之相反,祁连山附近记录的降水(见NT)却在前320年之后持续上升并维持了百年的高值。这些变化与魏国失势和秦国崛起并最终统一中国的时间段几乎一致。历史学者认为,商鞅变法后秦国实力大增,最终在群雄角逐中一统天下。从地质记录中我们却能看到,秦似乎也得其 “天时”,与深度的体制改革一起为后来秦统一中国提供了坚实的经济基础。

4 结 论

本文分析采用的春秋战国时期战争行军距离(MD)序列,其价值在于它的发生时间在周秦之变前的东周(公元前770~前221年),还处于封建社会,与中国在公元前221年秦统一之后进入2 000年循环往复的帝制时代在政治体制上有根本的不同,也不同于受西方文明冲击后进入全球化的现代。春秋战国时期频繁的战争,也为我们研究自然因素变化与社会变革的关系提供了高分辨率的长达500年的样本。

文[14]认为,春秋战国时期的封建制度导致诸侯国之间频繁而输赢不定的局部战争,正是在这类特殊的战争中形成的竞争,促进了效率导向型的工具理性文化在军事、政治、经济和意识形态等领域的扩展,从而为春秋战国时期社会各领域的演变提供了根本动力。

中国古代文明的核心主要分布在中东部地区,具有典型的季风性气候,气候变化受季风和温度影响,南方、北方、西部等地区的地理差异较大,随时间的波动也较为复杂。本文分析认为,在几十至百年尺度上,太阳活动以及降水、气温等自然环境的变化间接或直接影响了东周战争至秦统一中国的历史过程,是史学研究中值得关注的因素。与2 000年的帝制统治时期总体上的气候干冷导致饥荒而引发战争的情形不同,春秋战国时期战争的性质导致其强度大多与温度和降水正相关,与诸侯国国力的强弱直接关联。也就是说,大的寒冷、干旱往往导致各国休兵,暖期和湿润时期却能激发国家争霸、开疆拓土。古代中国以农业为本,对气候敏感的农业决定了国家的经济基础,直接影响着国力,甚至影响了政治体制的演进和变革。

分析研究太阳活动等某些自然因素的变化对古代生态环境的影响,以及进而对社会经济的盛衰及社会变革的影响,对自然科学和社会科学的研究工作都是有意义的。由于分析所用的古代资料欠丰富,以及古代不同地区经济发展和社会变革的复杂性,同时因年代久远一些资料和数据没能很好地流传下来,本文的分析和论证还不够充分,角度也显得单一,因此结果还是初步的,有待更多地质、历史资料的收集和发掘,进行更深入的讨论和研究。