武广高铁运行对沿线城市经济增长的实证研究

——以武汉市为例

2021-10-25陈贵词

张 丽,马 倩,陈贵词

(1.武汉城市学院 数理中心,湖北 武汉 430083;2.武汉科技大学 冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室,湖北 武汉 430081)

铁路是国民经济发展的大动脉,是国家经济和社会发展的重要交通设施,铁路运输业的发展对经济社会发展起着重大作用和深远影响。[1]尤其是我国地域广阔,人口众多,资源分布不均衡,产业布局不尽合理,铁路的运输作用与其他运输方式比较就显得尤为重要。近几年,面对运输市场的机遇和挑战,中国铁路迈入崭新的发展阶段,开启了“高铁时代”。

高速铁路作为一种新型的交通方式,具有运能大、速度快、舒适正点、能耗低等优点。[2]继2008年8月1日中国第一条真正意义上的高速铁路京津城际高速开通,2009年12月9日,武广高速铁路试运行成功,全线路运行于湖北、湖南和广州三省境内,全程长1068.8公里。武广高铁的开通,有效缓解了京广线路的铁路运输压力,解决了客货争流的运输矛盾。武广专线实现了短时间、长距离的高效运输模式,武广两地从此可以实现当天往返,花费的时间由原来的11小时缩短到了3小时左右,长沙到广州由8小时缩短到2小时,而武汉到长沙也只需1个小时。随着武广高铁的延伸,武汉到深圳的时间也缩短到3.5小时。据报道,武广高铁开通后的首个春节“黄金周”,武汉的旅游市场迎来满堂红,全市接待旅游团队同比增长160%,广东来汉的游客突破3万人次。黄鹤楼、辛亥革命纪念馆等景区接待游客量同比分别增长95%和79%,高铁游客数量占景区接待总量的65%-75%。

本文以研究高速铁路的开通对沿线城市经济增长的贡献指数与程度为目的,以武广高铁为例,构建高速铁路运行指标体系,通过主成分分析法对高铁运行情况进行综合测度,以人均国内生产总值指标反映经济增长情况,通过定性和定量实证分析研究高铁对武汉市经济增长的影响。

一、武广高铁运行的主成分测度分析

高铁属于交通运输行业,其运行状况主要体现在固定资产投资、铁路旅客运输量、铁路旅客周转量、铁路货物运输量及铁路货物周转量等指标上。[3-7]如果在上述指标中选取一个指标代表高铁运行状况也不失一种客观、合理的评价,为了能充分挖掘利用高铁运行信息,本文将以上指标用主成分法综合测度为一个指标作为高铁运行指标进行与经济增长的实证研究。

1.数据来源与指标体系建立。本文选取武广高铁沿线的三个省会城市武汉、长沙、广州进行主成分分析法,搜集了三个城市2005—2015年高铁运行的面板数据,数据来源于《武汉统计年鉴》(2006—2016)、《长沙统计年鉴》(2009—2015)、《2005—2015年长沙市国民经济和社会发展统计公报》、《广州统计年鉴》(2006—2016)。选取表1的指标体系对高铁运行状况进行综合测度。

表1 高铁运行测度指标体系

2.主成分分析。在SPSS 17.0软件中,计算出三城市指标体系中的克朗巴哈系数都大于0.6,且指标数据之间的相关系数都大于0.3,基本都在0.7以上,说明本次测度结果是可靠的。

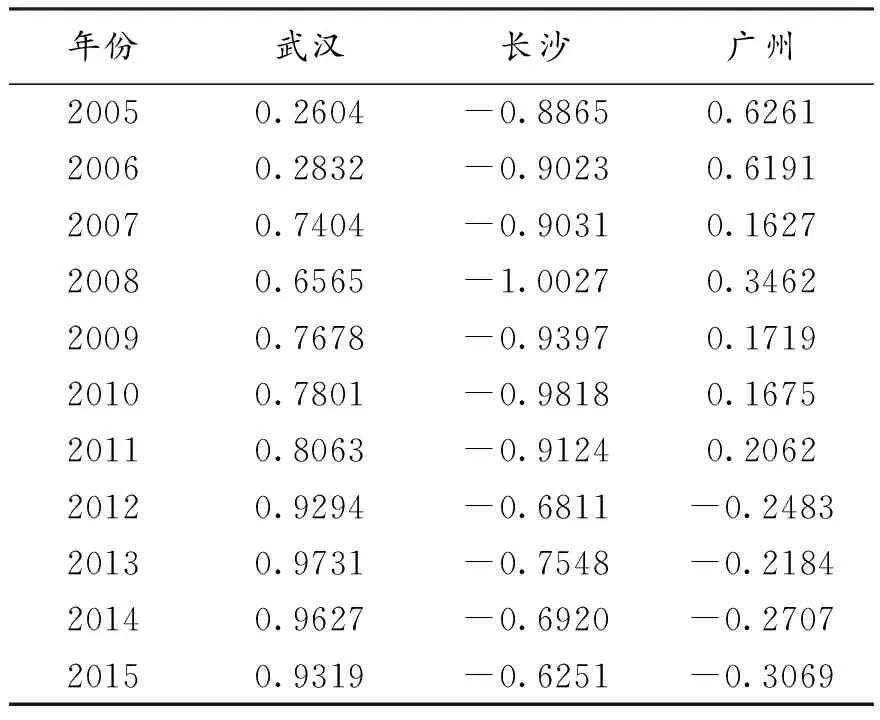

利用主成分降维的思想,将反映高铁运行的几个指标剔除重叠性,综合为一个测度指标,以此指标作为评价高铁运行的定量指标。在SPSS17软件中,分别对2005—2015年这11年的数据进行主成分分析,每年提取两个主成分,方差的累计贡献率都已达到100%。并利用回归法计算出各主成分得分,构建高铁运行的综合测度函数:F=λ1f1+λ2f2,其中,λ1、λ2分别为第一、二主成分的方差贡献率,f1、f2分别为第一、二主成分得分。计算得到武汉、长沙、广州三个城市各相应年份高铁运行的综合测度得分F,如表2所示。

由表2结果可以看出,2009年高铁开通后,武汉、长沙铁路运行指数处于增长趋势,尤其是武汉增势很大,广州的铁路运行指数较前几年呈现下降态势。可见,高铁对后进城市的拉动效应更为明显。武汉作为中部城市,积极响应中央“中部崛起”战略,在国家推进高铁建设这几年,抓住机遇,顺势而为,国家中心城市的枢纽地位日益凸显。2013年武汉铁路客运量首次超过北京和广州,从图1可以清晰地看到,武汉铁路旅客周转量从2009年高铁开通后急剧上升,广州在开通高铁后两年铁路旅客周转量有所下降。武汉连接南北、东西,中部枢纽优势得以体现,通过查询12306铁路官方网站,武汉可高铁直达的城市有21个,仅比北京少一个,比上海、广州多5个。武汉已形成了到长沙、南昌、合肥等长江中游城市2小时左右,到长三角、珠三角、京津冀、关中城市群等地6到7小时辐射全国的快速客运交通圈。

表2 2005—2015年高铁运行综合测度得分

图1 2005—2015年铁路旅客周转量

二、高铁运行对武汉市经济增长的实证研究

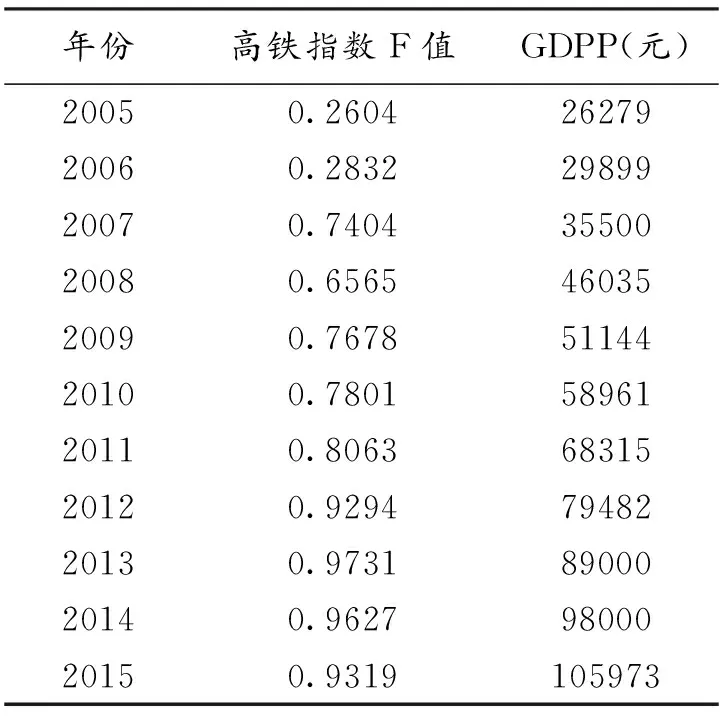

1.数据说明。经济增长是衡量经济发展的主要指标,是一个国家国力增长和人民生活水平提高的重要体现,研究经济增长最常用的指标就是国内生产总值。[2]这里采用2005—2015年武汉高铁运行指数和武汉市人均GDP数据,人均GDP是武汉市地区生产总值除以武汉市常住人口数得到的,用GDPP表示。高铁运行指数是本文第二部分用主成分分析法测度得到的武汉高铁运行综合评价指数F值。具体数据见表3。

表3 2008—2015年武汉高铁运行指数和人均GDP

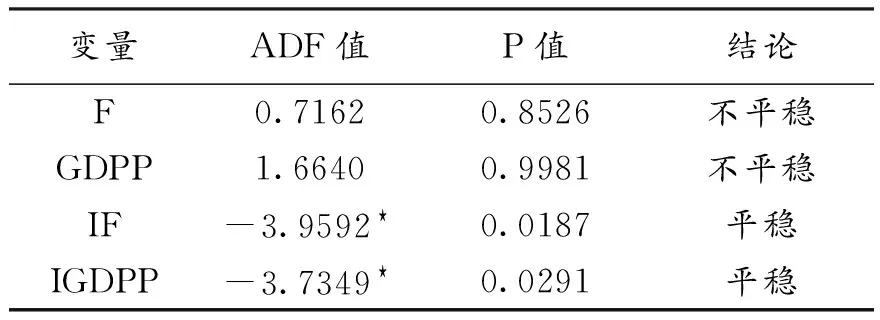

2.数据平稳性检验。首先检验武汉高铁运行指数与人均GDP是否为两个平稳序列。用EVIEWS6软件,进行ADF单位根检验,结果见表4。

表4 F和GDPP单位根检验结果

由结果看到,F和GDPP不平稳,将两个变量一阶差分后IF和 IGDPP都是平稳序列。

3.协整检验。Ft和GDPPt均为I(1)序列,建立协整回归方程GDPPt=α+βFt+εt,用OLS法计算得:

GDPP=-6655+94143F(-0.44)(4.86)

其中,括号内的数字分别是原假设H0:α=0和H0:β=0成立时的t值。结果中,斜率系数的T值为4.86,该系数显著异于零,表明F对GDPP有显著影响。同时,看到高铁运行指数F每增加1%,人均国民生产总值GDPP就增加941.43%。

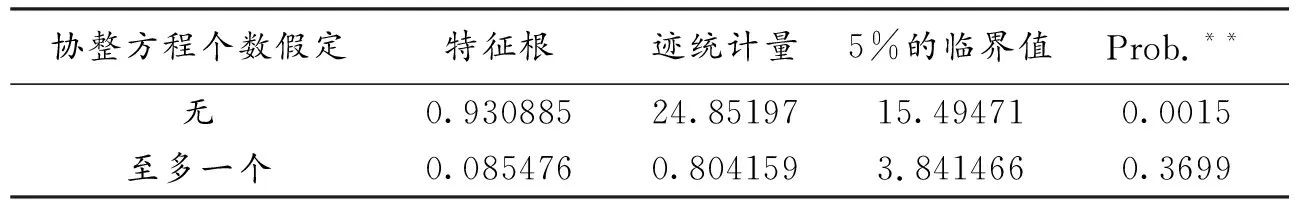

高铁运行指数F和人均国民生产总值GDPP不是平稳序列,下面检验这两组变量是否伪回归,协整检验结果如表5。

表5 协整检验结果

分析结果得到存在一个协整方程,本文建立的高铁运行指数与人均国内生产总值GDPP回归模型是有效的,这两个指标具有长期稳定关系。

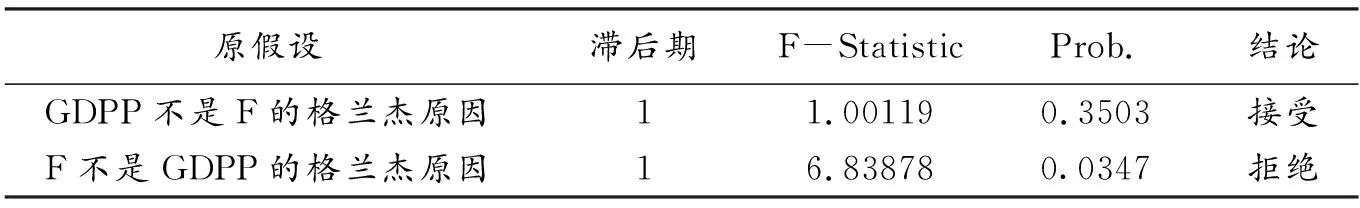

4.格兰杰因果关系检验。对F和GDPP两个指标进行格兰杰因果检验,结果如表6。在5%的显著水平下,滞后期为1时,F是GDPP的格兰杰原因,GDPP不是F的格兰杰原因,即表明高铁运行是经济增长的格兰杰原因,高铁开通对武汉市的经济增长有带动效应。

表6 格兰杰因果检验结果

三、结论与建议

在现代经济的增长过程中,高速铁路的发展起到了重要推动作用。武广高铁的开通加强了中部地区与沿海地区的联系,带动沿线城市经济增长,加速了珠三角、长三角产业转移和集聚的步伐,促进区域经济的协调发展。[8-10]本文通过构建高铁运行指标体系,客观测度了武广高铁沿线武汉、长沙、广州三市的高铁运行状况,通过面板数据,以武汉市为例,建立计量模型,实证分析了高铁运行对经济增长的产出弹性。

高铁效应是把“双刃剑”,在给经济发展带来积极影响的同时,也会产生负面效应。如一些中小城市会面临竞争劣势,人才、资金流失的“虹吸”效应;在进行区域产业优化重组的过程中,一些产业会受到冲击等不利影响。高铁对经济的促进作用也因地而异,如果城市自身没有相应的产业优势,一味依靠高铁带动是起不到很好的促进作用。武汉市依托两江三镇,是我国中部地区的水、陆、空交通枢纽,是华中地区重要的工业、金融、交通、文化中心城市,具有一定的经济基础和发展潜力。武汉作为高铁网络上一个重要节点城市,高铁效应为武汉城市经济的发展带来了契机,也带来了挑战。高铁对武汉经济的影响是多方位的,既有交通影响、产业影响,也有投资、旅游、房地产等诸多方面的影响。本文针对武汉市高铁经济的发展,提出以下几点建议:

1.抓住机遇,融入区域经济,承接产业转移,提升综合实力。武汉应借助高铁效应,加强与珠三角、长三角、京津冀等周边经济体的联系和合作,积极融入,主动对接,发挥自身的产业优势,实现优势互补,将武汉的汽车业、钢铁业、金融业、高新技术产业等与上海、广州形成互补。抓住高铁加快各种生产和消费要素快速流通的机遇,改善投资环境,引入外资,推进武汉工业园区建设,加快产业的承接、转移、优化和升级。

2.推进武汉“1+8”城市圈经济建设,努力推进城市圈的都市网络化和圈层化,推进一体化建设进程。充分发挥武咸、武冈、武黄、汉孝城际铁路及汉宜专线高铁优势,加快以武汉为核心,黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、天门、潜江构成的城市圈建设步伐,体现武汉作为城市圈中心城市的集聚和扩散效应,提升武汉及周边城市的经济实力,促进中部崛起。

3.充分利用高铁枢纽优势,提升城市形象,打造旅游品牌。继续发挥高铁对武汉市旅游业的带动效应,做好旅游产品的质量与品牌,保证武汉旅游市场良性持续发展。武汉九省通衢,交通便利,大江大湖大武汉,旅游资源丰富,有黄鹤楼、东湖风景旅游区、木兰生态文化旅游区3个5A级景区。武大的樱花、武汉的梅花、荷花、杜鹃都享有盛誉,武汉小吃独树一帜,楚河汉街、武汉欢乐谷、汉秀等都是武汉不可错过的都市旅游精品。武汉应整合城市旅游资源,包括武汉城市圈旅游,完善旅游设施建设,加强旅游市场管理,提高旅游服务的质量和效率,维护好武汉旅游产业形象,吸引更多的游客到汉休闲度假。

4.建设好支撑高铁站的市内交通配套设施。高铁建设离不开周边的配套设施建设,一座城市高铁车站建设再发达,市内的交通配套设施跟不上也同样阻碍城市的发展。武汉作为全国大的铁路客运中转站,需要大量地铁、公交、出租等基础交通工具相配套。目前武汉地铁2号线、4号线及相应公交能够实现武汉、武昌、汉口三大火车站旅客转乘,但遇到节假日、黄金周仍显得运力不足。近几年,武汉经济快速增长,航空高铁四通八达,市内交通建设由于起步较晚,运力配套能力目前仍捉襟见肘,武汉市应与时俱进,加大力度,转换观念,按照科学发展城市公共交通的要求,构建以地铁为骨干,公交为主体,轮渡、出租为补充的客运体系,解决城市交通滞后问题,以满足高铁经济发展需求。