『独上高楼,望尽天涯路』

——少年王国维

2021-10-25王增宝

王增宝

东北师范大学文学院

“文艺工作者要志存高远,就要有‘望尽天涯路’的追求,耐得住‘昨夜西风凋碧树’的清冷和‘独上高楼’的寂寞,即便是‘衣带渐宽’也‘终不悔’,即便是‘人憔悴’也心甘情愿,最后达到‘众里寻他千百度’,‘蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处’的领悟。”

这是习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》(2014年10月15日)中的一段话。这段话化用了王国维《人间词话》中的经典段落:“古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:‘昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路’,此第一境界也。‘衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴’,此第二境界也。‘众里寻他千百度,回头蓦见,那人正在灯火阑珊处’,此第三境界也。”此三种境界说,在王国维的《文学小言》中就已经出现,在《人间词话》的不同版本中,其语句又有斟酌损益,但其内在精神一以贯之,即以“摘句”方式比拟成就大事业、大学问的三重进阶。具体而言,即从栖惶问道、发愤学习到豁然开朗的精神历程。习近平总书记用此三种境界来描述伟大艺术家之渐进、渐悟、渐成的过程,而其中第一种境界的状态是:志存高远,在清冷寂寞中忍耐、追寻。

从反复的修改、淬化过程可见,王国维对自己的三种境界说颇为重视。

王国维的学术研究曾经历过一个较为清晰的转变过程,即从哲学到文学,从文学到国学。如果说史地、文字等研究是其学术历程的“灯火阑珊处”,那么“望尽天涯路”的阶段,则未必是其哲学、文学阶段,即使王国维后来甚为讳言早年对于康德、叔本华哲学的喜爱,即使学术界流传着他摧烧《静安文集》的美谈。因为早年行实资料的缺乏,1898年王国维到上海就馆于《时务报》,就成为后来研究者叙述其人生的一个重要转捩。而实际上,王国维对于人生道路的探索,在他到上海之前就已经开始了。

“导夫先路”

少年王国维志向之高远,觅道问路之栖惶,精神世界之孤寂,与世情俗务之格格不入,即使他获得了“海宁四才子”的美名,仍未避免他与父亲王乃誉之间的矛盾。王乃誉,这位于孤贫之境“克自树立”的老人,常常以一种忧虑的目光注视着其长子。在一个列强环伺、风雨飘摇的时代,在一个贫病交加的国家,儿辈如何自立持家、名利双收,是王乃誉最为关心的事情。

光绪二十四年(1898)正月初二,在清朝担任海关总税务司的英国人赫德在一封信中说:“昨天,中国新年这一天的日蚀使人们的心情普遍是忧郁和沮丧的。”一年之初,本应新桃换旧符,而日食的阴影却给正处于多事之秋的大清王朝上空笼罩上一种不祥的氛围。正月初一,户部侍郎张荫恒日记中有如下记载:“未正二刻,赴礼部救护日食,到班者六部各一堂。筠丈以借英款为亟。酉初二刻,日入地平,复行一跪三叩礼,各散。余访赫德商借款事。”张荫恒的生活经验已经发生了一种微妙而奇特的分裂。源自敬天传统的国家礼制力量仍在延续,作为户部堂官,他要去礼部参加日食救护之礼——日食乃凶象,其发生意味着帝王失德,因此必须履行一种国家礼仪以挽回错误,以“救护”天子威望,维持王权合法性。实际上,张荫恒未必不知道西方的天文历法知识,未必不知道日食不过是极为平常、可精确预测的自然现象,但国家法制如此,他不得不行礼如仪。我们无法揣测他是怀着怎样的心情“行一跪三叩礼”,是满心虔诚,还是无奈敷衍?会不会如赫德所说,充满了“忧郁和沮丧”?不过,有一点可以确定,其内心肯定无比焦急,日食救护礼一结束,他马上就去找赫德商量借款事了。不过,此事可不是私人借贷,而是清政府为偿付甲午战争对日赔款而向列强举借的巨额债款。“筠丈”即许应骙,时任总理各国事务衙门大臣,他主张向英国借款。

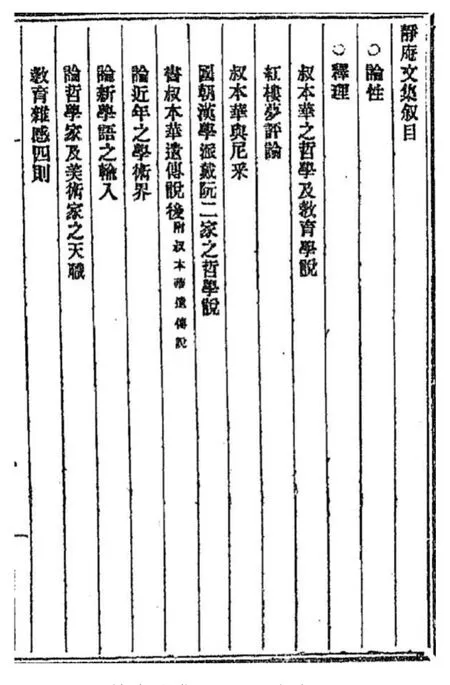

《静安文集》1905年版目录

大年初一,本是中国人一年中最为重要的日子。当天,远在浙江海宁盐官的王乃誉,也在日记中记录了日食事件,但不过是轻描淡写而已:“传云是日日蚀,然中人本有所忌讳,西国久知此无关祥瑞。”王乃誉思想开通,喜读报纸和新学书,常以乡人陋俗为愚昧,以旧例为可笑。西学在其知识结构中占据相当大的比例,有时乡人遇到奇异天象,也向他请教,而他则往往以天文、大气等现代自然科学知识进行解释。中国人对于日食的种种忌讳、习俗,已经从他的心理和日常生活经验中排除了。

和北京的朝廷高官张荫恒一样,大年初一这一天,王乃誉的内心中也纠缠搅扰着令他伤怀落寞的种种情绪。一是回首前程,怅惘失意,他感慨自己多年来如急水行舟,而岸上观者以为迅疾平稳,生活悠裕如飞翔天上,却不知舟中之人吃力地扭转拖拉、彷徨无地,甚至撑篙之人的手指已经缰裂,其中艰辛,外人何能知?另一种情绪即后顾之忧,静儿(王国维)、健儿(王国华)将来如何治产谋生、自立立家?尤其是长子王国维,时年已经22岁,自从光绪十八年(1892)入州学,历经光绪十九年(1893)恩科、二十年(1894)、二十三年(1897)三次应乡试不售,已经决定摒绝帖括之学,放弃举业之途。而在此期间,发生了甲午海战,中国败于蕞尔岛国,举国震惊。在以“力”为民族国家关系之基础的近代世界秩序中,地处东亚的日本能够跻身列强,相较于大清的洋务运动,明治维新提供了何种成功的经验?政界、学界都在寻找挽救时艰的方案,在政治、军事、实业、教育、道德等社会领域“欲新国,必先……”的激情呼号层出不穷。中日文化交流的方向至是一变。正是在这种社会氛围中,王国维方知世上有所谓真正的知识和学问,甚至有了加入游学潮流的念头。王国维曾回忆当时景况,因家贫无钱供其游学,“居恒怏怏”。而彼时王乃誉为之焦虑的问题却实际得多:儿辈如此无能为,将来如何在世上安身立命?至于成就更大的什么事业,更不敢奢望。总之,为人父者看不到一点希望,居恒“恨恨”。

王国维故居,位于浙江省海宁市盐官镇西门内的周家兜

光绪二十四年(1898)正月廿四日,夜饭后,王国维在父亲的陪同下,乘船离开家乡海宁盐官,前往上海。在此之前,许家惺已经为之“导夫先路”,推荐王国维接替其《时务报》的职务。二十六日清晨,经过一天两夜的航行,轮船终于停在了吴淞江自来水桥王升记码头。两辆东洋车,先将二人送至后马路永保客栈,卸下父亲的行李,再至泥城桥堍的《时务报》馆报到。王国维一生中重要的上海时期开始了。

少年习气

这一年的年初,大清的国运似乎仍看不出什么好转迹象,英俄正为了争取向中国贷款的权利而明争暗斗。有识之士们正试图通过制度变革扭转乾坤,《国闻报》连载严复《拟上皇帝书》,力陈变法自强、谋时救国之道。康有为在正月初一日为其《孔子改制考》作序,并竭力通过各种渠道吁请光绪帝统筹全局变法,终于得到了面见王大臣的机会。正月初六,清廷发布上谕,准贵州学政严修请设经济特科折,特科包括内政、外交、理财、经武、格物、考工六门。

晚清面临三千年未有之变局,时事维艰,需才孔亟。设立经济特科,以破格之举行非常之事,不管其后来实行实效如何,毕竟也是不拘一格求人才的政策,既可拓宽士人登进之途,又可开风气以鼓舞人心。这对于绝意于科举正途的王国维,对于望子成龙的王乃誉而言,肯定是一个好消息,生活的道路似乎变得宽阔了一些。

“哲学专攻者社员王国维君”,刊于《教育世界》1906年7月第129号

或许就是带着这种宽慰与期待,父子二人来到了上海。对于父亲,此行乃故地重游,昔时爪印犹在。而对于王国维,眼前这个现代器物琳琅满目、维新思想活跃流行的大都市,无疑是个全新的天地,而这个世界将给他带来何种思想冲击,并一步一步形塑他的人生呢?王国维后来的人生轨迹,我们都已经很熟悉了:东文学社、湖北农务学堂、日本东京留学、通州师范学校及江苏师范学堂任教、北京学部任职、辛亥东渡、重回上海、溥仪“南书房行走”、清华国学院导师。而他在哲学、文学、史学、地理、古文字学等领域取得的成就,更是得到公认。在既有的王国维研究尤其是其传记书写中,上海时期成为王国维一生的重要转折点,而其国学大师的形象也伴随着“黑海东头望大秦”的典故、清华“四大导师”之一的名头、颐和园昆明湖自沉之惊世骇俗、“独立之精神,自由之思想”、《人间词话》的当下流行等因素持续建构、传播。然而,即使天才也不是凭空诞生的,我们不禁要问:上海之前的王国维是什么样的?22岁之前的王国维,在家乡海宁经历了什么样的生活环境、家庭条件、教育经历?这些早期经验如何影响了他的知识结构、情感方式和思想视野?

“体素羸弱,性复忧郁”,这是王国维对自己的评价,而他留给后人的基本印象也是如此:瓜皮帽下面拖着小辫子,沉默寡言,谦逊恭谨。或谓之沉静如“古鼎”,或谓之老实似“火腿”,总之——人如其名:静而且安。然而,实际情况或许有些令人吃惊,少年王国维是个叛逆的孩子,至少在其父亲眼中是如此。虽然乡试屡试不中,但王国维对于自己的学问和才华是相当自许的。“海宁四才子”的名头或非友朋辈推崇之虚名。光绪二十年(1894)五月初一,王乃誉“见静条驳俞氏《群经平议》。太率直,既自是,又责备人。至论笔墨,若果有确见,宜含蓄谦退以出,否则所言非是,徒自取妄。即是,亦自尊太过,必至招尤集忌,故应痛戒此习,若仍不改,难免招祸耳”。

我们现在无法得知王国维如何驳俞氏,王乃誉计较的也不仅是观点是否真知灼见,更重要的是担忧其行事方法不够含蓄,未免给人妄自尊大之感。俞樾乃经学大家,王国维一乡间生员而对前辈宿儒进行率直批评,可见其初生牛犊不怕虎的自信。实际上,这并非偶然事件,王国维后来也写过类似的驳议文章,如最初发表于《教育世界》的《书辜氏汤生英译〈中庸〉后》(1906),此文对清末怪杰辜鸿铭的翻译进行批评,毫不客气地指出辜氏执近世哲学以述中国古人之说,但又不懂哲学,尤其不懂康德的知识论。其批评可谓如当年一般“直率”。不过,1925年当这篇文章再刊于《学衡》杂志时,王国维特意加了按语,认为“此文对辜君批评颇酷,少年习气,殊堪自哂”。20年时光的距离,使得王国维能够不无温情地笑对自己的“少年习气”。实际上,这种自信甚至有些狂妄的性格基因并非仅是少不更事,而一直存在于王国维的情感结构当中,如同潜意识一般隐藏在其日常人格的深处。“一事能狂便少年”“人间何地著疏狂”,这都是王国维曾写下的句子。他自信南宋以后词人,除一二人外没有能及他的;自信其“境界”说直达问题根本,而前人所谓“兴趣”“神韵”不过道其面目;自信其《流沙坠简》于地理、制度名物研究上的创获,即使让“一代儒宗”钱大昕来操觚研究,恐怕也不过如此而已。其自信如此,离人们所熟悉的“古鼎”“火腿”形象已经很远了。

这种性格或许有其父亲的影响。王国维与禇嘉猷、叶宜春、陈守谦并称“海宁四才子”,而王乃誉也被誉为“城中三绝”。王乃誉同样自信满满,认为自己的书法无愧于近代作手,画则能综国初诸老之长,得范宽、李成等宋人之法,“少再进,似可称海内巨擘”,其自视可谓高矣!性格相近的父子凑在一起,难免冲突。尤其在前半生历经坎坷的父亲眼中,“静儿”不长进处实在太多了。

为人父者

为避太平天国之乱,王乃誉13岁时随家人流寓上海,在茶漆店做学徒。太平军被清军平息后,随店搬至海宁硖石。后到江苏溧阳县衙充幕僚,在一次打官司的诉状上,王乃誉自称“五品衔候选布政司照磨”,或即此时之职务。1887年,王乃誉奔丧回到盐官,从此居家不出,操劳持家之余,潜心于书画金石以自娱。

为了一家人的生计,王乃誉可谓多种经营:开广生店,养蚕栽桑,出租市屋和田地。这就是王国维所谓“中人之产”,一岁所入,略足以给衣食。少年王国维多少也能够体会到父亲操持家业的艰辛,但在父亲看来,这个孩子太不济事:不但体素羸弱,又散漫懒惰,不懂事理,不听话,将来如何谋生作事?

或许是责子之心过苛,或许是真的在长子身上看不到将来的希望,王乃誉常为一些琐屑小事而生气,而从这些日常生活细节,我们也能看出王国维的独特个性。如这一天,王乃誉又因为两个儿子不能够早起洒扫庭除而生气,并上升到“一屋不扫,何以扫天下”的高度:“早刷尘扫地,屡饬二儿每早作此,竟如风过耳,可恨。此辈不知稼穑之艰,懒惰成性,即此小事尚不能如命,不独将后无望成业,即如今日决不可得。思之愤恨,几废寝食。”而且,这一天王乃誉到妻兄叶桐家闲坐聊天时,余怒未消,谈起今世觅钱处世之方,二人对于将来都有点悲观,觉得自己的儿子阅历不足,希望渺茫,“名为高,实则懒;名为有学不苟且,实则无作为”。叶桐之子即叶宜春(号绿成),“海宁四才子”之一,他听了两位老人的评价,有悻然之意。王国维如在场,恐怕也会如此。

八月初十,王乃誉又为王国维擅作主张而生气。早上,王乃誉刚与岳丈商量好王国维的婚事,何时请酒,多少定礼,正在感叹如何为儿孙辈作马牛,王国维辞馆的坏消息就传来了:

静归,云馆中大不洽。沈东出言,谓诸徒无状,且当衣作债,责之于三桃,连累及师,此大谬也。师仅主教读,他非所闻,即有闻,学不协,亦应各责子弟。静中无主,以为责三桃乃伊所附,遂将辞去。不知正礼,一也。不顾家贫而教辞之,前修已少,无望无着,二也。既不以馆为重,且欲他出以就别项,意或之秣,则谁为援手?况出行旅资、住下、火食而不图谋先见,及此真是无筹计、无识见、无才用。余大恨,谴责之,胸中磊磊若是,安望成家,吾复何望?

光绪二十二年(1896)正月十九,王国维应海防守备沈裕增(字楚斋)所请,到其家坐馆授徒。两天后,王乃誉又托人恳请沈楚斋答应王国维住馆,并推荐一个名叫三桃的学生附馆。这两件事都办成了,可这个学生“三桃”似乎不太令人省心,小小年纪当衣作债,扰乱学堂。东家沈楚斋批评了学生,并追究责任,连累至教师王国维。王国维早就有辞馆之意,此次终于成真,这令王乃誉十分愤怒、失望,认为此子内心无主见无定识,又不肯茹苦受冤,而人生在世,只有忍心刻厉,死生度外,然后才可能成龙麟角。像王国维这般不顾家贫又瞢于世情者,如何指望将来成家成材呢?王乃誉从持家谋衣食的角度深虑以思,且忧且叹,甚至对自己的老年生活保障失去了希望。王乃誉认为,作为教师只管教读就够了,其他非所闻。而王国维却有自己的主见:学生犯错,教师就要主动辞职。这既是一种负责的态度,同时也是对东家沈楚斋的有力抗议。延之为师而不信任,清高孤傲的王国维或许感受到了人格的侮辱。不肯为生计而失掉尊严,不肯受侮辱而仍苟且以存,这或许能让我们想起多年后“经此世变,义无再辱”的遗言吧!

王乃誉思想开通,每天读书写字,雅好书画金石。不过,生存的重担时时压倒了精神自娱的神经,是否有益于维持家庭生计,往往成为他衡量问题的标准,这不免又导致和儿子的志存高远形成冲突。有一次,王国维将家里的条凳和饭斗借给了老师陈寿田,王乃誉知道后,又开始了“碎碎念”:此饭斗是新作的,自己尚未用过,连家里的仆人用都千叮咛万嘱咐要小心,怎能擅自借人?静儿实在是太不知道置物维艰,不当家不知柴米贵。一番批评唠叨之后,王乃誉居然回复陈寿田:不借了。要知道,陈寿田可是王国维的老师,而且出身不凡,是京师同文馆天文算学总教习李善兰的学生。对于这位老师,王乃誉平日还是相当尊敬的,但涉及家计财物事项,就另当别论了。不光条凳和饭斗,甚至连“读书人的事”——书,也不能随便借:光绪二十二年(1896)十月初十,王国维又自作主张,将《三国史》一书借给了陈寿田,王乃誉又大发脾气,历数此书来之不易:四年前到南京,在书市以7元高价买得楚北局本史书几种,艰难携归,十分累赘。后将《史记》送给陈守谦,“两汉”贱卖给内侄濂溪,只剩下《三国史》,陈守谦屡次来借都未获允,可谓仅存之至宝,而王国维居然擅取借给陈师,实在令人愤恨。王乃誉不由地又勾连起诸多不如意事,如令其洒扫则违拗,令其讨租则足不移。这样的儿子如今还得为之娶妻成家,将来出门,肯定被人将衣物尽行骗去,成为乞丐。总之,此子全不懂得治生居世之法,称为“败类”亦不为过。

称儿子为“败类”,可谓创巨痛深!王乃誉恨不得离开家,以解脱烦恼。他曾计划自己再次出门,留下王国维在家支撑。因为对自己的书画水平相当自负,他也曾设想到沪苏宁扬一带做画师。在为生计而左顾右难迄无定计之时,他甚至想逃入山林,如光绪二十年(1894)五月二十日日记记载:

余力近今若是,而洋已用罄,来路乏计设想,中心正在踌蹰,结郁莫解,而旁夜内子以余语多剌剌,遂数数诟谇。处此境界,恨不飞翅入山,与猿鸟翱翔于深林邃谷,饿食芝草,无人世事,但能健翮逸足,无为潇洒,真神仙也。

王国维(左)与罗振玉

有时半夜不寐,想到王国维弃绝八股正途,而又无力资生顾家,谋名求利无一是处,不由得为之长太息以至痛哭流涕。他偶尔也会产生不切实际的幻想:“安得仙术,骤进数千金,半留布置于家,半携之沪,作经纪卖书画以自给,则烦恼尽而名利并至也。”他有时甚至想逃入空门。

但抱怨归抱怨,毕竟不能真的逃入空门,王乃誉还要继续生活操心劳顿。光绪二十二年(1896)十月二十四日,王国维的夫人莫氏来归。经历了之前几个月的置衣、备礼种种预筹,一对新人终于拜堂、合卺、入房。王乃誉送佛,入席,细雨惺松中忙乱送客,可谓忙碌。婚后6天,王乃誉又开始为儿子的将来担忧,唯恐他沉溺于新婚后安逸,却耽误了前程。在父亲看来,婚后的王国维仍然梦梦如初,不思振作。这对年经的夫妇皆茫茫糊涂,不能肩任家累。对于长子一房,王乃誉本想秉持“不痴聋,不作阿家翁”之古训,但自己做到半作痴聋,王国维夫妇却不能主动持家担责,不懂得“敬慎信勤”,不得不为之浩叹。

像大多数父亲一样,王乃誉也会羡慕“别人家的孩子”。有一次,他与内兄叶桐谈及朱姓某子,特别善于作事取利,极其艳羡,而自家子弟不思振作,远远不如。他回到家里,与两个儿子说起此人此事,二子“虽有会悟处,终格格焉”。之所以“格格”,是对于父亲一味从生计角度来思考问题,来评价、安排自己人生的态度,王国维并不认同。当他从沈楚斋家里辞馆时,内心就有了到南京去的想法,他要走异路,逃异地,去寻找不同于父辈的别样人生。位于南京的江南储材学堂,就寄寓了他的这种对于将来的想象。这是由时任两江总督张之洞奏请开设的新式学堂,旨在培养交涉、农政、工艺、商务等实用性专业人才。王乃誉得知王国维有可能荐成储材学堂的消息后,多次致信其族叔王豫熙(号欣甫)打听消息,请其留意嘘拂,唯恐他人捷足先登。最接近成功的一次消息是:共有三人荐成储材馆,一陈姓者,一陆闰生(即陆宗舆),第三个即王国维。但不知为何,此事最后不果而终。

学问立身

在1898年去上海之前,王国维为了谋得安身立命的位置,还进行了许多努力。他曾到硖石参加“双山厘局委员特试”,亦不成功。王乃誉也曾写信托人推荐王国维到硖石坐馆。还有一次,陈守谦上海来信,说上海的戴青来太守要请西席,月修五元,询问王国维有否有意。王国维还在犹豫,王乃誉则当机立断,请陈守谦速定此事。王国维还一心想着入江南储材馆的事,王乃誉毕竟社会经验更丰富些,他觉得储材馆的事恐怕未必能成。狡兔尚且三窟,如果二事都成了,那上海就又多了一块立足之地,而西席馆事可另找庖代之人。更重要的是,上海乃风云际会之地,王国维如果有志于西学,则有诸多名师可从;如果志力于经济,则可到报馆工作,二者都可名利双收。

名利双收——确实,在慢慢接受了王国维绝意科举的选择之后,王乃誉对儿子未来的想象一直依维于官、商之间。将王国维送到江南储材馆,其目的是希望他通达中西要务,以至于自立。西席一事,后来也没有了下文。王国维最终来到了上海《时务报》。两个月后的一封家书中,王乃誉谈到了对儿子将来的想象:“汝将来东文学成,终必以商而进至于仕。或吾华货可坐售于东而利者,则业建而宦亦可达。东西人每每由此出者不少。”

“以商而进至于仕”,这是王乃誉对儿子的期望。在他的想象中,王国维到东文学社学日语,将来在中日之间从事商业贸易,最终出路仍是做官。王国维曾自述,甲午之后始知有所谓新学,如今从盐官小镇到了繁华的上海,又是在闻名天下的《时务报》工作,同时入东文学社学外语。一时间,王国维在给朋友的信里谈瓜分,谈变法,谈合群,计划在家乡海宁开办师范学堂,俨然一踌躇满志的维新少年形象,或许真向着“通达中西要务”的方向去了。不过,他也在给许家惺的信里,多次抱怨杂事过多,于学问丝毫无益。以学问而终其身,还是“以商而进至于仕”,王国维显然更倾向于前者。

但是,为人父者总在担忧。狂妄不羁、一味自是,是王乃誉对王国维的惯常评价。王国维自视甚高,其文章不肯入时派范围,又无意科举,不喜欢读《十三经注疏》,而喜读《史记》《汉书》等史书,这或是他将来从事史地研究的基础。而父亲则对此不以为然,认为年纪轻轻,不应走上考据之途。少年王国维在八股、经书之外发现了可以终身从事的学问。这些学问当然不止是考据,更有各式新学。在王乃誉日记中,我们可以发现许多王国维借阅实学新书的记载:如薛福成《出使英法意比四国日记》、郑观应《盛世危言》、陈虬《治平通议》、汪凤藻译《富国策》、林乐知等译《四裔编年表》、傅兰雅《格致汇编》(刊物)等,王乃誉更是曾经手抄《英字入门》给儿子,这或许是王国维最早的英文启蒙。而且,在到上海之前,父子二人都已是维新派刊物《时务报》的老读者了,王乃誉日记中多次相关记载,如光绪二十二年(1896)九月初五,“静持《时务报》第一、第三册,上海新设,七月初一开设,总理为汪穰卿(钱塘进士),执笔新会梁启超”。两天后的九月初七,“静携来《时务报》四册,汪穰卿时务论三通,文虽不及梁而理则是。”另如《申报》《新闻报》《万国公报》等,阅读来自上海的各种报纸,是王乃誉、王国维父子共同的生活习惯。

王国维治学,不仅重视新材料的发现,更有“取外来之观念与固有之材料互相参证”等科学方法,这种新旧中西结合的视野,应与其少年时的考据癖好与新学氛围有紧密联系。不过,翻阅着《时务报》第一期的王国维大概不会想到,两年之后,他会成为《时务报》总理汪康年的下属并多承其照顾;他也不会预料到30年后,因为自己的学问和成就,他会和《时务报》主笔梁启超一起,成为清华国学院的“四大导师”之一。30年后,王国维不但已经能够立身持家,而且已是学界公认的国学大师,而其父之墓木拱矣!为儿辈操心忧虑一生而“年不跻于中寿,名不出于乡里”的王乃誉,在九泉之下应该会感到十分的欣慰吧。

注释:

[1][2]清华大学历史系编:《戊戌变法文献资料系日》,上海书店1998年版,第482页,第480页。

[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13]海宁史志办编:《王乃誉日记》,中华书局2014年版,第811页,第344—345页,第836页,第696页,第697页,第365页,第698页,第736—737页,第872页,第707—708页。

[5]谢维扬、房鑫亮主编:《王国维全集》第14卷,浙江教育出版社2009年版,第83页。