基于大数据的中国土壤背景值与基准值及其变化特征研究

——写在《中国土壤地球化学参数》出版之际

2021-10-23奚小环侯青叶杨忠芳叶家瑜余涛夏学齐成杭新周国华姚岚

奚小环,侯青叶,杨忠芳,叶家瑜,余涛,夏学齐,成杭新,周国华,姚岚

(1.中国地质调查局,北京 100037; 2.中国地质大学(北京) 地球科学与资源学院,北京 100083; 3.湖北省地质实验研究所,湖北 武汉 430022; 4.中国地质科学院 地球物理地球化学勘查研究所,河北 廊坊 065000)

0 引言

土壤地球化学背景值与基准值系列参数研究是地球科学领域重要的基础性工作。《中国土壤地球化学参数》[1]依据全国多目标区域地球化学调查高密度、高质量与高精度大数据资料,历经多年努力,终于完成了对于包括土壤学、生态学、环境学、生物学在内的地球科学领域具有重要学术价值和现实意义的巨著。本文基于这项研究成果试图从宏观尺度上探讨中国土壤地球化学系列参数的若干规律性特征,特别结合当前全国土壤污染调查评价、土地资源开发利用及自然资源调查评价、整体保护、系统修复及综合治理工作,揭示土壤系统存在的重要科学问题,以期引起更多学者关注,进行更为深入的研究。

背景值问题最早应归功于20世纪初美国科学家克拉克关于地壳元素平均含量的研究[2-3],即地壳丰度值。随后费尔斯曼、戈尔德施密特、维诺格拉多夫、泰勒、波德瓦尔特等诸多西方学者与我国黎彤等相继进行探索,在研究方法、元素指标及测试精度等方面不断取得新进展,使元素丰度逐步逼近真实的地壳平均值,建立起地壳背景值系列参数。这项研究揭示出地球物质的一系列重要地球化学变化规律,证实地壳、地球与太阳系天体物质的演化关系。元素丰度制约整个地球系统的地球化学变化特征,支配元素分布与分配及其迁移转化过程。地壳丰度作为全球背景值,是研究元素分散与富集,阐释地球化学域与地球化学省,以及评价成矿区带、矿田与矿床地球化学规模特征等方面的重要参数。地壳丰度研究所作出的卓越贡献,在地球化学理论与应用上都具有开拓性和奠基性意义,克拉克因此成为地球化学主要创始人,地壳元素丰度值也被誉为克拉克值。关于地壳平均化学成分的研究历经长达一个世纪的艰辛努力,已经提出当前科技条件下关于地壳丰度的最佳估算值。然而,由于岩石圈结构复杂,壳幔物质分布不均及技术条件限制等原因,地壳丰度依然存在诸多不确定因素,至今仍然不断有学者构思各种方法进行研究。相对于全球背景值研究,在区域背景值研究方面主要有加拿大地盾、中国东部地区[4]等,各地区还有更多的为发现和评价各类矿产资源而进行的局部背景值研究,显示地壳元素背景值研究的层次性、级次性及其相对性特征。总之,地壳丰度研究对于地球化学及至地球科学领域的发展产生了深远影响。

20世纪60年代人类面对日益突出的环境问题,欧美、苏联等开始研究环境背景值问题,进行较大规模的土壤背景值调查,发表一系列土壤背景值数据[5]。中国于20世纪70~80年代开始由国家规划及农业、环保等部门参加的土壤背景值调查,陆续发表土壤背景值数据。与地壳丰度研究方式不同,土壤背景值可以按照一定规则采集土壤样品进行测试和计算获得。但是,以往各部门在土壤调查工作方法方面存在采样密度稀疏、采样物质难求一致及缺乏代表性等问题,在样品分析指标、标准及测试精度等方面也不尽一致,分析数据精度较低,缺乏可比性。地球化学背景值在地学领域定义为不受矿化作用影响区域内的元素含量,引入环境领域则定义为不受人类活动影响区域内的元素含量。由于土壤环境污染问题无处不在,即使地球极地亦难避免,认为目前所取得数据还不是理想意义上的土壤背景值。

全国多目标区域地球化学调查实行双层网格化采样布局方式,分别采集深层土壤样品与表层土壤样品,以大数据信息优势成功解决了土壤背景值与基准值的研究方法问题,为科学获取土壤地球化学系列参数奠定了前所未有的大数据基础[5]。其中深层土壤物质代表基本无人类影响的属于自然本底的第一环境,取得深层土壤元素平均值,也即第一环境土壤地球化学背景值。表层土壤代表人类深度影响的第二环境,取得表层土壤元素平均值,即第二环境土壤地球化学背景值。双层网格化土壤地球化学测量方法首次系统地取得第一环境与第二环境土壤背景值系列参数,具有重要理论价值与应用价值。在全国范围取得第一环境土壤背景值系列参数,为系统研究自然环境土壤丰度特征提供极为重要的大数据信息资料,为研究全国不同自然景观、地理环境及地质背景提供衡量标准。以第一环境土壤地球化学背景值为基准含量,建立国家土壤地球化学基准值系列参数,研究人类作用深度影响下土壤第二环境元素地球化学富集与贫化特征,深刻揭示表生条件下元素地球化学循环规律及可能产生的生态效应,特别是发现大量土壤环境与土地质量问题,提出经济社会健康和可持续发展面临的重大生态环境问题,成为国家制定土壤环境质量标准和实施土壤污染管控的主要依据,推动自然资源与生态环境调查评价、监测监控、修复治理及风险评估等各项工作进入全面、科学和依法实施阶段。

1 野外调查工作方法与实验室样品测试要求

1.1 野外调查工作方法

全国多目标区域地球化学调查采用双层网格化土壤测量方法[6],河流湖泊、沼泽湿地及近岸海域分别采用河流沉积物测量、湖泊沉积物测量、沼泽沉积物测量与海底沉积物测量等方法,要求同时采集表层土壤与深层土壤物质。其中表层土壤测量要求采样深度为0~20 cm,基本采样密度为1~2个点/km2,沿海滩涂、森林草原、湖泊湿地、荒漠戈壁及险峻山区等特殊地理景观区可放稀至为1~2个点/4 km2。深层土壤测量,要求平原盆地、黄土高原及近海滩涂采样深度达到150 cm以下,东、中部山地丘陵区采样深度一般应达到120 cm以下,西部及边远森林沼泽、高寒山区、干旱荒漠、岩溶景观区等地区,采样深度一般应达到100 cm以下,具体采样深度均以土壤平均厚度确定,各类景观区采样深度保持相对一致。深层土壤基本采样密度为1个点/4 km2,沿海滩涂、森林草原、湖泊湿地、荒漠戈壁及险峻山区等特殊景观区,采样密度可放稀为1~2个点/16 km2。采样点一般布设在平原、平坝或谷地等土壤层较厚部位。近岸海域与大陆紧密相连,延续大陆物质分布的区域,按照双层网格化方法,要求在退潮线10 m水深以浅范围采集海底沉积物样品。近岸海域按网格化均匀布设采样点位,一般布置在网格中间部位,海湾交汇处、河流入海口等适当加密。近岸海域岛屿分布地区,按照网格密度采样要求在岛屿采集土壤样品。采用双层网格化正确合理布局与布设采样点位是获得土壤地球化学大数据信息的基本原则[7]。

土壤采样物质方面,规定采集普遍分布的化学风化强烈、发育成熟的黏土质物质,大江大河、湖泊湿地采集水底沉积物或河漫滩沉积物采样物质为黏土质沉积物,避免采集沙质沉积物。要求深层土壤与表层土壤为源于同一成因类型的土壤物质。最大限度保持全国范围采样物质的一致性,也就是确保大数据性质在空间意义上的一致性。

样品采集以代表性为主要原则,即采样物质能够代表网格内土壤物质及各类沉积物元素指标的平均含量,反映表生地球化学各类参数特征。为此要求采样布局和布设同时符合均匀性与合理性原则,即按照采样网格与采样密度在全国各地区均匀分布,以最大限度地控制调查面积;要求采样点位按照合理性原则选择恰当采样部位或位置[7],一般平原地区选择在采样网格中间部位,丘陵山地、黄土沟壑等选择在土壤易于汇集的山间谷地、坡地等,河流、湖泊、沼泽等布设在水流较缓处,尽量避开人类影响部位。野外工作全过程实行野外作业组、项目承担部门及项目主管单位三级质量检查和验收制度。一般野外采样工作达到优秀水平后,才可送实验室进行样品测试。

1.2 实验室样品加工与测试

样品加工与处理。样品经干燥、加工后过20目(<0.84 mm)尼龙筛,充分混匀,其中500 g样品装瓶长期保留。另部分样品,表层土壤样品按4 km2网格等量均匀组合,深层土壤样品按16 km2网格等量均匀组合,样品质量≥200 g,送实验室进行分析测试。表层与深层样品采集及加工、组合、包装、运输过程防止沾污、霉烂等问题发生。

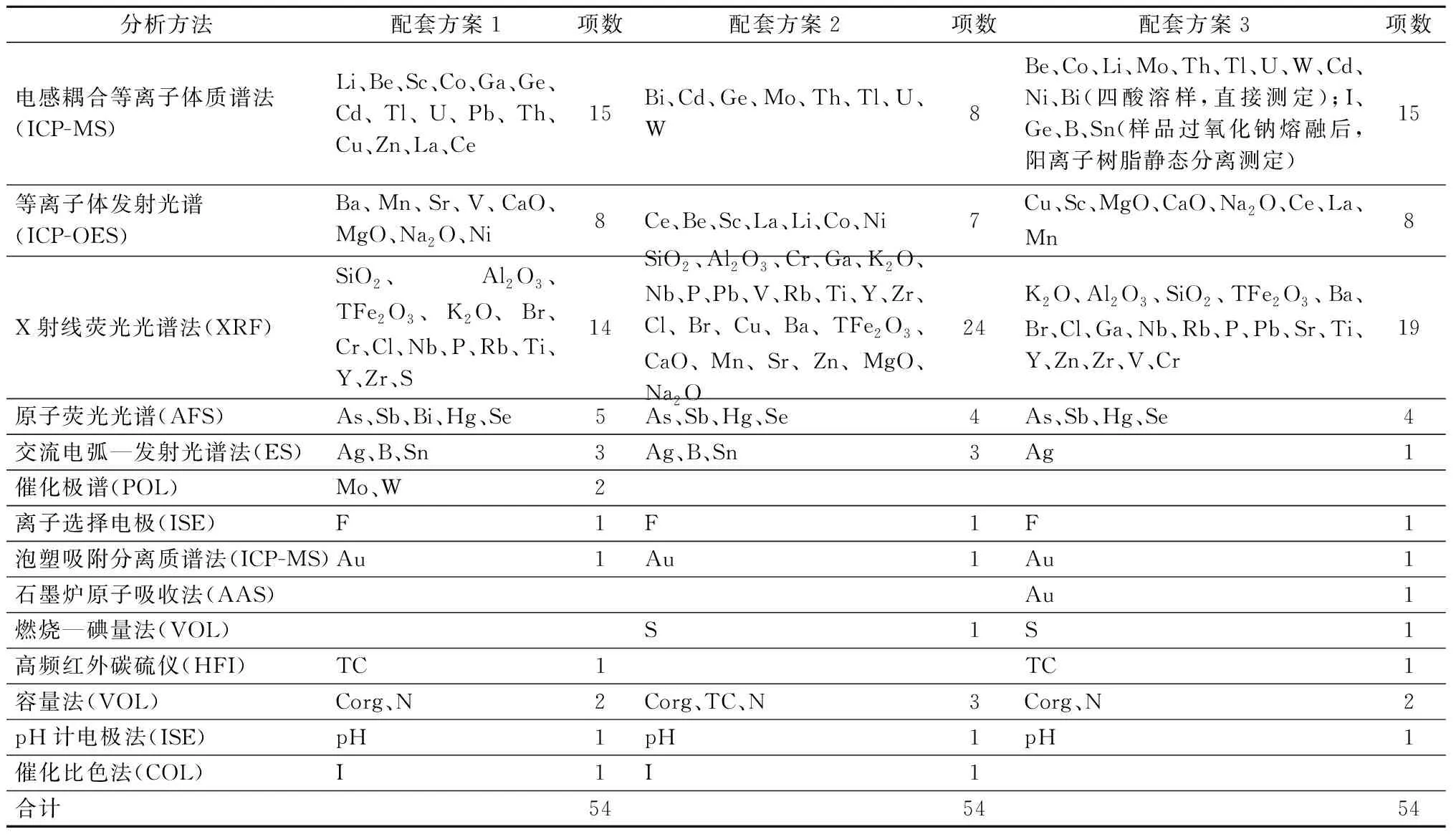

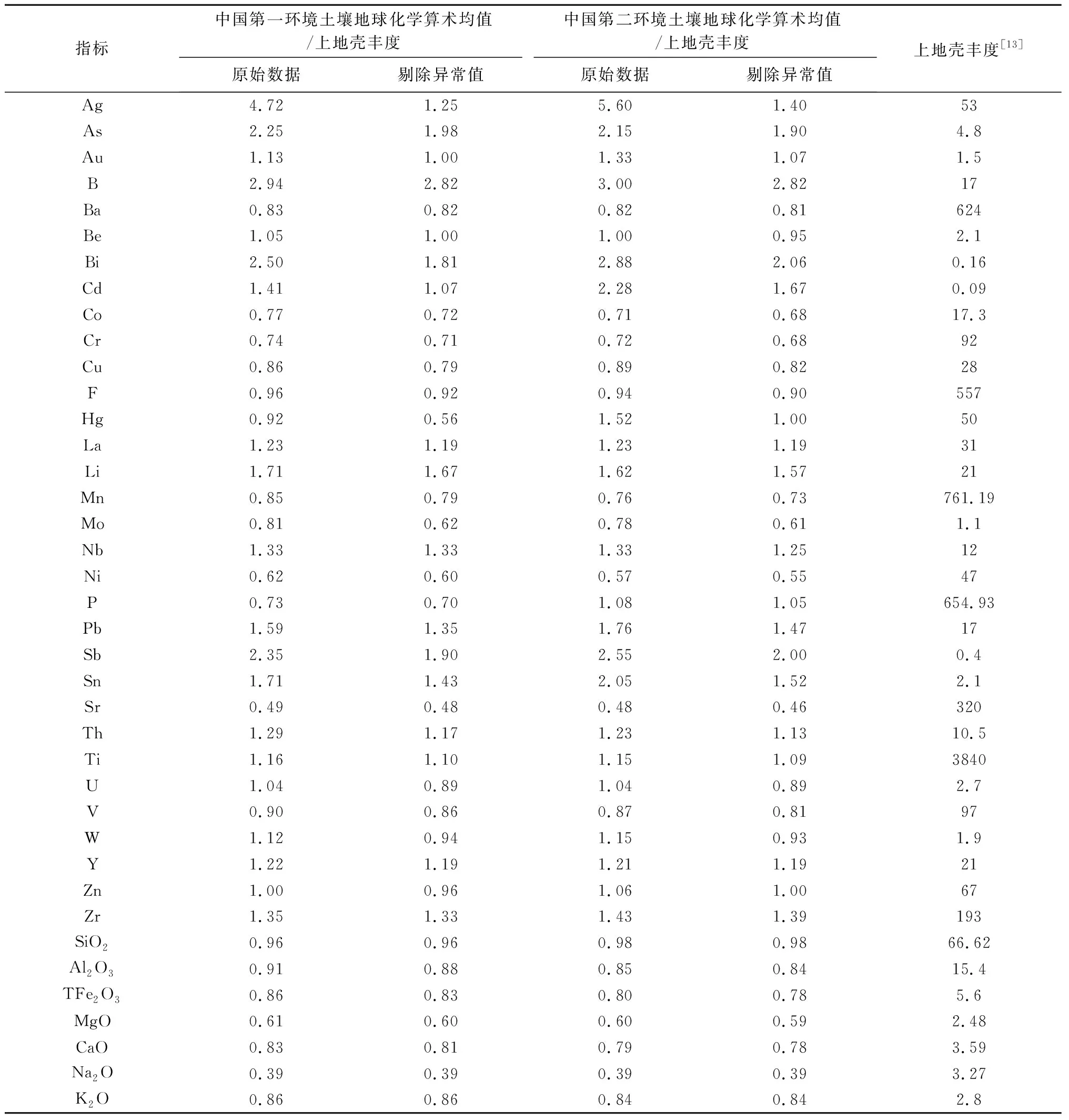

样品测试方面,采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、等离子体发射光谱(ICP-OES)、X射线荧光光谱法(XRF)为主,原子荧光光谱(AFS)、交流电弧—发射光谱法(ES)为辅的配套分析方案,主要分析Ag、As、Au、B、Br、Cl、F、Ge、Hg、I、N、S、Se、Sn、TOC、pH等共54项元素指标[8-9],依据仪器功能特性与方法优势选择最佳的配套分析方案(表1)。样品分析规定所选择的分析方法与所提供的分析数据必须符合现代测试水准的检出限、准确度与精密度要求,即分析方法检出限要求达到或低于地壳元素丰度值(表2),分析方法准确度与分析方法精密度达到表2、表3各项指标[10-12]。某些元素若采用其他分析方法进行分析时,应经过试验证实各项分析指标达到规定的精度指标要求时方可用于样品分析。

表1 分析方法配套方案

表2 元素指标分析方法检出限、准确度、精密度

表3 分析方法的准确度、精密度要求

为确保全国多目标区域地球化学调查分析方法与分析数据达到上述各项质量指标要求,以监控全国不同分析实验室、不同方法、不同批次、不同地区或不同时期间可能存在的系统偏倚,实现各地区、各省区之间及至全国地球化学图的无缝拼接,使分析数据逼近客观真实的地球化学分布,元素地球化学数据在全省区和全国范围的对比研究,样品分析质量控制采用实验室内部和外部相结合的双重控制方法[10-12]。

实验室内部质量控制包括分析方法与分析方法各项质量指标控制。① 准确度控制指控制试样测定值与真值的符合程度,同时控制不同实验室、不同分析方法及不同地区间可能存在的系统偏倚。要求采用分析国家一级标准物质,具体做法是每500件样品中密码插入12个GBW标准物质进行分析,计算每种元素每次分析结果测定值与标准值对数差(ΔlgC),分析质量合格率达到100%。② 精密度控制指控制试样多次测定相互间的符合程度,同时控制不同地区、不同分析批次及不同图幅间可能存在的系统偏倚。具体做法是选择4个不同的国家一级标准物质,密码插入每一分析批中(50个号码),与试样一起分析后对每个标准物质计算测定值与监控值对数偏差(ΔlgC),用以衡量样品分析精密度,分析质量合格率100%。准确度与精密度控制允许限见表4。③ 报出率控制指实验室分析能够报出元素含量大于或等于分析方法检出限的数据样品数(N)占样品总数(M)百分比(P=N/M),要求各类元素报出率均应高于95%,总报出率≥99%。④ 样品重复性检验合格率达到90%。⑤ 异常值抽查检查合格率达到85%。

表4 日常分析准确度、精密度要求

实验室外部质量控制由全国区域性地球化学样品测试质量检查验收专家组负责,对各地区实验室实行分析质量全程监控及对全部样品分析质量进行考核。具体方法是利用若干国家土壤一级标准物质按照不同比例配制成数千个不同的标准控制样,其元素含量标准值由样品配制比例计算取得试用值,经高精度测试方法检验后定值,编制成密码标准控制样。全国区域性地球化学样品测试质量检查验收专家组通过密码标准控制样对全国各地区实验室进行分析质量监控。全国质量检查验收专家组负责将密码标准控制样编入实验室各批次分析样品中,与样品同时分析,要求:① 统计标准控制样单元素合格率达到90%;② 标准监控样标准值与测量值相关系数≥0.90;③ 标准监控样标准值与测量值方差检验的F测量值≤F临界值;④ 虚拟相似度图判别合格;⑤ 元素地球化学图与实际地质特征一致,且与周边元素地球化学图无缝拼接。

全国区域性地球化学样品测试质量检查验收专家组负有全权管理之责任,包括对实验室进行资格论证、考核分析方法与配套方案、检查质量标准质量体系运行状况、检查样品存放及加工处理与测试各环节流程、进行过程检查与最终验收、调查处理质量问题与质量事故、提出监控方法与监控指标意见及对测试结果进行评分与定级等。在实验室样品分析数据资料分析质量审查与验收环节,首先要求各地区实验室依据分析质量对所报出的分析数据进行质量评估,包括分析方案与分析方法、各项分析质量指标及内部质量管理机制等方面,提交分析质量评估报告。专家组对实验室提交的分析质量评估报告进行全面审查和综合评价,对测试过程及形成的原始资料(包括所采用测试仪器设备、分析方法技术及原始数据、测试记录等)进行审阅与审核,对全部分析数据质量进行评定与验收,在确认全部数据资料达到前述实验室内部与外部各项质量指标后方可予以验收(对未达到优秀级质量水平的元素指标进行重新分析,直至符合要求),正式提交地质调查部门,进入数据整理、图件绘制及报告编写等工作阶段。

全国多目标区域地球化学调查工作分布面积之广大,采样网度之密集,测试质量之精准,信息资料之丰富,均达到目前国内外前所未有的高度与水平,这是中国勘查地球化学发展史上具有里程碑意义的巨大成功,是对世界应用地球化学领域作出的卓越贡献。同时,也就为建立全国土壤地球化学背景值与基准值系列参数提供高精确度的大数据信息基础。

2 中国土壤背景值与基准值系列参数及其变化特征

全国多目标区域地球化学调查在1999~2019年20年期间完成调查面积约260万km2。本文依据《中国土壤地球化学参数》[1]研究成果,主要指在1999~2012年期间全国多目标区域地球化学调查取得的数据资料,覆盖国土面积150万km2,如图1所示,包括全国主要平原盆地、湖泊湿地、近海滩涂、森林草原、丘陵山区及黄土高原等第四系发育地区。

图1 全国多目标区域地球化学调查程度(1999~2012)Fig.1 Areas covered by multi-target regional geochemical survey in China(1999~2012)(审图号:GS(2021)3113)

全国多目标区域地球化学调查按照双层网格化采样布局方式,总计采集样品约200万件,测试表层与深层土壤组合样品约47万件,每件样品分析54项元素指标,测试元素指标数据总量达2 550万个。依据土壤地球化学背景值与基准值参数统计方法,对全国范围,以及按照土壤类型、土地利用类型、成土母质、大地构造单元、成矿区带、行政区、江河流域、地理景观及温度带等9大类统计单元,分别统计算术平均值、几何平均值、算术标准偏差、几何标准偏差、变异系数、众值、中位数、最大值、最小值、累积频率分段值以及统计样本数、分布面积等,进行大数据综合集成研究与分类统计应用。本文主要从全国层面概要地研究土壤地球化学系列参数及其变化特征。

中国第一环境与第二环境土壤地球化学背景值系列参数,分别采用原始数据与原始数据剔除异常值两种统计方法计算,如表5所示。

表5 中国土壤地球化学背景值

研究中国土壤地球化学背景值与全球地壳丰度比值,一般比值≥1.20的元素指标为显著高于丰度值,介于1.10~1.20之间为高于丰度值,介于0.90~1.10为相对稳定,介于0.80~0.90为低于丰度值,小于0.80为显著低于丰度值。由表6看出:① 与全球丰度值近似的元素指标,比值为1或接近1,如Au(1.00~1.33)、Be(0.95~1.05)、F(0.90~0.96)、Ti(1.09~1.16)、W(0.93~1.15)、SiO2(0.96~0.98)等;② 高于或显著高于全球丰度值,依次为B(2.82~3.00)、Sb(1.90~2.55)、As(1.90~2.25)、Bi(1.81~2.88)、Li(1.57~1.71)、Sn(1.43~2.05)、Ag(1.40~5.60)、Cd(1.07~2.28)、Pb(1.35~1.76)、Zr(1.33~1.43)、Nb(1.25~1.33)、La(1.19~1.23)等;③ 低于或显著低于全球丰度值,依次为Sr(0.46~0.49)、Ni(0.55~0.62)、Mo(0.61~0.81)、Mn(0.73~0.85)、Ba(0.81~0.83)等;④ 氧化物与全球丰度比值由较低至较高依次为Na2O(0.39)、 MgO(0.59~0.61)、CaO(0.78~0.83)、TFe2O3(0.78~0.86)、 K2O(0.84~0.86)、 Al2O3(0.84~0.91)、SiO2(0.96~0.98);⑤ 相同元素(氧化物)第一环境与第二环境比值变化幅度一般在相同级次上,表明全球尺度上元素(氧化物)的共性特征,仅Hg在土壤第一环境明显低于丰度值(0.92~0.56),而在第二环境明显高于丰度值(1.00~1.52)。以上反映中国土壤元素(氧化物)与全球地壳丰度的总体特征和基本规律,隐含丰富的地球化学内涵,值得深入研究。

表6 中国土壤地球化学背景值与地壳丰度比值

但是,中国地域辽阔,纵跨多级纬度带,地质背景与地理景观截然不同,表生作用方式、特点及程度存在巨大差异,因此,还必须以全球丰度与中国背景为依据衡量全国各类自然景观地区土壤地球化学背景特征,以具体分析和研究这些地区表生地球化学的变化规律。如表7所示,由北方至南方分别选择辽河流域、黄河流域、长江流域与珠江流域等典型地区,采用各流域第一环境土壤背景值(选择原始数据剔除异常值数据),分别与地壳丰度值和中国第一环境土壤背景值进行对比,以研究各大流域与全球及全国背景值的变化特征。看出,各大流域元素氧化物相对于地壳丰度与中国土壤背景值变化幅度较大。与地壳丰度相比,辽河流域高于丰度值元素依次为Ag、As、B、Bi、Li、Sb、Pb等,黄河流域依次为Ag、As、B、Sb、Bi、Cd、Li、Sn、Pb等,长江流域为Ag、As、Bi、Cd、Li、Sb、Sn、Pb、Th、Nb等,珠江流域为Ag、As、Bi、B、Hg、Sb、Sn、Pb、Th、W、U、Y、Zr、La、Nb、Li、Mo等。看出,各大流域在强度、组成等方面均有不同,其中南方较北方元素组成复杂,含量强度高。值得注意,长江流域重金属Cd背景值与地壳丰度比值为1.39,黄河流域为1.26,显著高于辽河流域与珠江流域。低于丰度值方面,辽河流域主要为Au、Co、Cr、Cu、F、Hg、Mn、Mo、Ni、P、Sr、U、V、W、Zn等,黄河流域为Ba、Be、Co、Cr、Cu、F、Hg、Mn、Mo、Ni、P、Sr、U、V、W、Zn等,长江流域为Ba、Cr、F、Mo、Ni、P、Sr等,珠江流域为Ba、Co、Cr、Cu、F、Mn、Ni、P、Sr、V、Zn等。比较各大流域氧化物变化特征,辽河流域TFe2O3、CaO、MgO、Na2O显著低于丰度值。黄河流域CaO显著高于丰度值,TFe2O3、Al2O3、Na2O显著低于丰度值。长江流域CaO、MgO、Na2O显著低于丰度值。珠江流域特点最为突出,Al2O3显著高于丰度值,而CaO、Na2O、MgO、K2O显著低于丰度值。

各大流域元素(氧化物)与全国土壤背景比值反映各大流域在全国总背景中的相对贡献率。如表7所示,仅以Cd元素为例,长江流域Cd(1.30)比值最高,依次为黄河流域(1.18)、辽河流域(0.68)、珠江流域(0.56)。中国第二环境土壤表生作用更为强烈,且在自然背景基础上叠加人类活动影响因数,比值特征更为复杂,本文限于篇幅原因,未作论述。

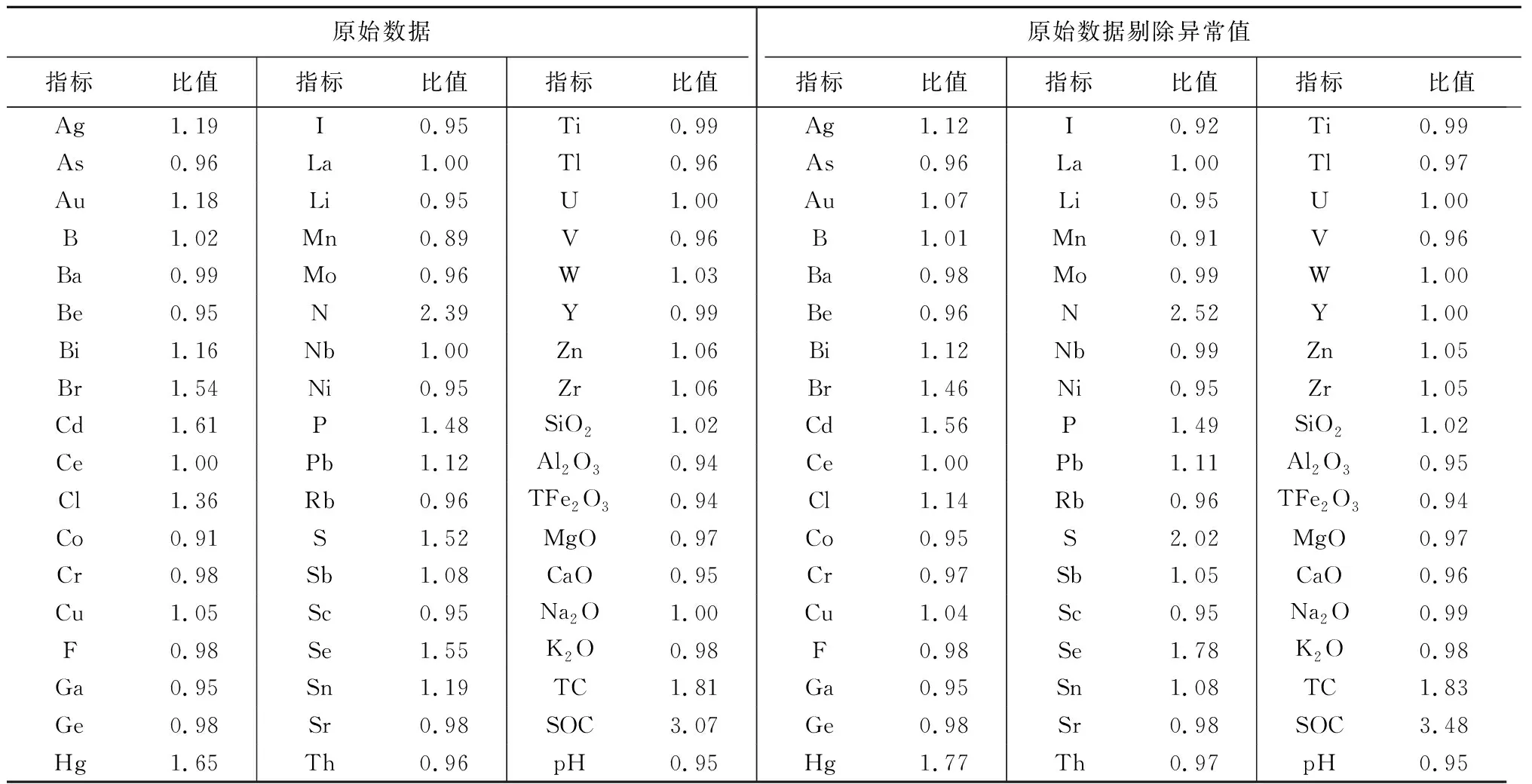

土壤元素(氧化物)富集与贫化状态深度影响生态系统和环境质量。以中国第一环境土壤背景值为基准,研究第二环境土壤地球化学富集特征,由表8看出,依据原始数据统计,显著富集元素指标为SOC(3.07)、N(2.39)、TC(1.81)、Hg(1.65)、Cd(1.61)、Se(1.55)、Br(1.54)、S(1.52)、P(1.48)、Cl(1.36)等;富集元素指标为Sn(1.19)、Ag(1.18)、Au(1.18)、Bi(1.16)、Pb(1.12)等。依据原始数据剔除异常值进行统计,显著富集元素指标为TC(1.83)、SOC(3.48)、Br(1.46)、Cd(1.56)、Hg(1.77)、N(2.52)、P(1.49)、S(2.02)、Se(1.78)等;富集元素指标为Bi(1.12)、Cl(1.14)、Pb(1.11)等。元素富集特征总体受自然环境与成土母质等因素控制,Hg、Cd、S、N、P等富集与人类活动有关,有些与有机碳吸附作用有关,如Se、Br、Cl、Hg等。其中Cd、Hg、S等富集问题与pH值对于生态环境尤应关注。表层土壤与深层土壤pH中位数比值为0.95,土壤中[H]+浓度增加了2.5倍,表明我国表层土壤总体趋于酸化,可能促使重金属元素活化转移。

表8 中国土壤第二环境背景值与第一环境背景值(基准值)比值特征

全国各地区在地理景观、气候环境、地质背景、物理化学条件及人类影响强烈程度等方面存在较多差异,土壤物质来源、风化程度及地球化学特征也有所不同,因而各地区元素指标第二环境与第一环境土壤背景值比值呈现流域性、区域性富集或贫化特征。采用原始数据具体分析国内各大流域或地区土壤地球化学背景比值特征,由表9所示,元素指标富集特征方面,全国性元素指标富集与显著富集元素指标为Cd、Hg、Pb、Ag、Br、N、P、Se、S及TC、SOC等,基本反映全国各流域各地区的普遍特征。贫化特征方面,中国北方与南方地区变化较大。长江流域及其以北地区仅B、Mo、I等元素贫化,而珠江流域及其以南地区Mo、Zn、Cu等多达20余种类微量元素贫化或显著贫化,珠江流域、广西地区K2O、MgO等常量元素显著贫化,海南岛MgO显著贫化。各流域地区富集或贫化的元素指标组成特征也存在较大变化,反映全国由北向南纵跨寒温带、温带、亚热带至热带气候变迁、自然景观及地质背景对于地球化学行为的深度影响。即使同为南方地区也有所不同,如珠江流域、广西地区S显著富集,而海南岛地区显著贫化,I则相反,存在大量值得深入研究的地球化学现象。

表9 全国和各主要流域地区第二环境与第一环境土壤背景值(基准值)比值特征

3 结语

《中国土壤地球化学参数》作为一项基础性研究工作,以其大数据优势建立土壤地球化学背景值与基准值系列参数,为土壤学、生态学、环境学、生物学及地球科学领域提供基础信息,为全球变化、全球环境、全球治理重大科学问题研究提供重要依据,为国家自然资源、生态环保、农业农村及卫生健康等行业部门科学管理与科学决策提供评价标准,具有重要科学价值和应用价值。

《中国土壤地球化学参数》研究建立在地球化学大数据基础上,信息量巨大,内涵极为丰富。本文研究仅仅触及宏观层面的某些方面,就已经涌流出大量生态信息、自然规律与科学问题需要深化研究和应用实践。土壤污染问题及其对生态系统影响是目前世界各国高度关注的现实问题,建立国家与地方土壤环境标准势在必行。中国依据全国土壤地球化学背景值与基准值研究及全国性生态环境问题建立全国土壤环境质量标准,为全国土壤环境质量等级划分及进行土壤环境质量评价提供依据,推动生态环境领域土壤环境调查评价、预测预警、治理修复及风险防治等各项工作全面实施。依据全国各地区土壤地球化学背景值与基准值研究及区域性生态环境问题建立地方土壤环境质量标准,针对不同地理景观、地质背景、物理化学条件及表生作用,具体研究各地区土壤地球化学背景与异常变化幅度,深化研究土壤环境容量、土壤环境质量及评价土壤污染程度与生态风险,形成以国家标准为指导性标准、地方标准为执行标准的规范体系,使国家土壤环境质量标准更加科学合理,切合全国及各地区经济社会发展实际。与此同时,依据全国土壤地球化学系列参数研究各类有益元素组分及其生态效应,建立土壤有益元素质量标准,进行有益元素组分等级划分,科学合理规划开发土地资源,取得丰硕经济社会效益。

全球变化使世界各国面临前所未有的生存危机,成为全世界经济社会可持续发展必须面对的重大科学问题和现实问题。中国作为负责任大国在碳达峰与碳中和方面作出重大战略决策,在节能减排与构建清洁低碳能源体系同时,大力提升生态碳汇能力,充分发挥包括土壤在内森林、草原、湿地、冻土固碳作用。土壤生态系统具有碳源与碳汇的双重效应,担负实现碳达峰与碳中和的双重责任。自然资源领域负有遏制碳排放与提升生态系统碳汇增量的重要职责,有必要在自然资源开发利用、保护监督与生态修复等方面制定土壤减排增汇指标标准体系,监测监控全国各地区土壤碳源/汇变化趋势,指导土地规划利用,为强化国土空间规划与用途管控提供政策依据与对策措施。在出版《中国土壤地球化学参数》著作之前,特别出版《中国土壤碳密度系列参数》专著[14],详细统计全国土壤及不同土壤类型、土地利用类型、植被类型及流域、行政区划等碳含量及碳密度参数,为土地利用、农业耕作、城镇建设等行业领域,以及平原盆地、黄土高原、森林草原、湖泊湿地、冰川冻土等自然景观提供土壤生态系统评价准则,推动土壤碳密度、碳循环及其变化速率研究,增强土壤系统碳汇作用与固碳储碳能力,治理修复土壤碳排放源区,促进形成土壤系统碳排放交易与碳补偿市场机制,为有效应对全球变化作出贡献。

《中国土壤地球化学参数》是我国地球化学史上空前规模的具有里程碑意义的学术成就。这项研究工作在自然资源部中国地质调查局主导下,由中国地质大学(北京)精心设计与组织,各省、自治区、直辖市地质调查部门按照全国统一的规范要求与质量标准参与实施;与此同时,《中华人民共和国多目标区域地球化学图集》编制工作在中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所主持下,在全国各省、自治区、直辖市及重要经济区带全面开展和陆续出版,客观、精确地展示出各地区元素(化合物)地球化学分布状况及参数特征。这两项重大成果凝聚了广大地学工作者的辛劳和智慧,展现出严谨的科学精神和崇高的事业心与责任心,展示中国质量和中国精度,代表中国地学领域高质量发展方向。本书特将相关地质调查与分析测试部门名称列于其附录中。可以预见,随着中国土壤地球化学参数值的深入研究与广泛应用,逐步建立以地球化学大数据为基础,生态地球化学理论为指导的信息化、模式化、智能化应用科学体系,将促使地球化学更加深度融入国家经济社会发展,在国家发展大格局中发挥积极作用,国家经济社会发展也将会更加关注地球化学问题。