胶东地区早白垩世崂山期花岗岩

2021-10-22陶有兵王来明黄永波陈磊任天龙刘汉栋侯建华

陶有兵,王来明,黄永波,陈磊,任天龙,刘汉栋,侯建华

(山东省地质调查院,山东 济南 250013)

0 引言

胶东地区在大地构造上具有特殊重要的位置,即华北板块东南缘与扬子板块东北缘相互碰撞的拼合部位,中生代岩浆活动频繁且强烈,侵入岩十分发育,是我省中生代花岗岩最发育、最典型的地区。普遍认为胶东地区在早中生代经历了扬子和华北陆块的俯冲碰撞作用,而后进入了中国东部古太平洋板块构造域作用时期,并经历了岩石圈的减薄作用[1-9],同位素年代学表明[10-14],胶东花岗岩主要形成于晚三叠世、晚侏罗世和早白垩世,以早白垩世花岗岩最为发育。近年来,许多学者对崂山期花岗岩已有不少研究[15-22],本文基于新近获得的实验数据,对早白垩世晚期崂山期花岗岩的岩石地球化学、同位素年代学及岩石成因等进一步探讨。

1 地质特征

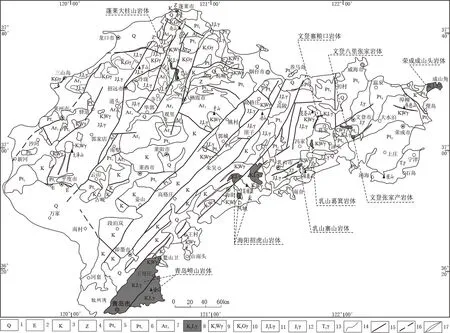

胶东地区崂山期花岗岩集中分布于鲁东沿海地区青岛崂山—鳌山卫、海阳—乳山—文登、荣成成山头及蓬莱大柱山一带。岩性主要为一套含晶洞的二长花岗岩-正长花岗岩-碱长花岗岩类侵入岩组成,另见正长花岗斑岩和碱长花岗斑岩脉,总面积约1100km2。总体呈NE向展布的复式岩基、岩株状、岩枝状及岩脉状产出,多分布于区域性断裂带内及两侧。该期岩体总体展布方向与构造带展布方向基本一致,呈NE向。

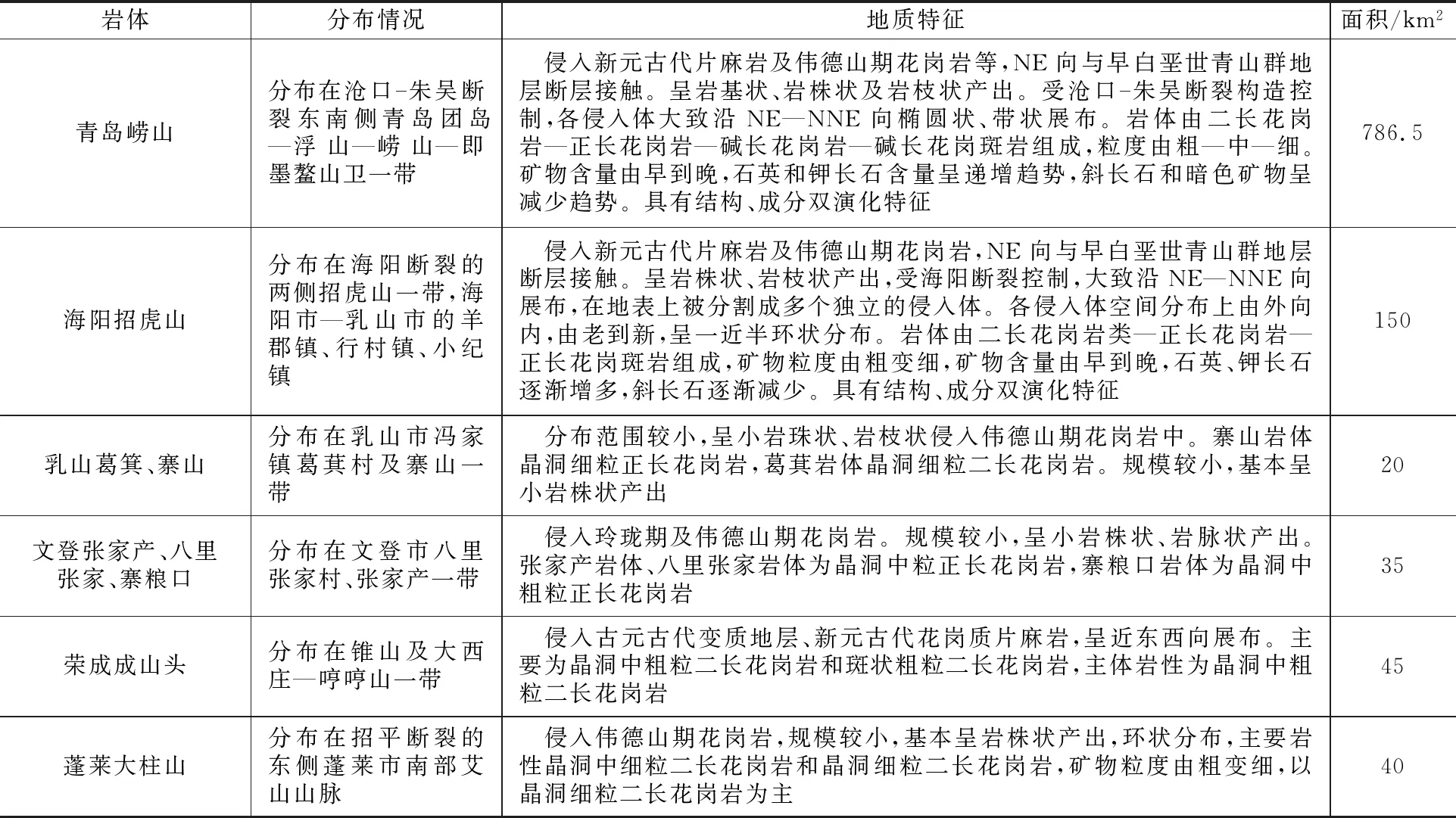

崂山期花岗岩可详细划分为青岛崂山岩体,海阳招虎山岩体,乳山葛箕岩体、寨山岩体,文登张家产岩体、八里张家岩体、寨粮口岩体,荣成成山头岩体及蓬莱大柱山岩体,共9个岩体(图1,表1)。以青岛崂山岩体出露最全,规模最大,也最具代表性;其次为招虎山岩体、成山头岩体、大柱山岩体等,各岩体呈长轴近EW向或NE向的椭圆状、带状产出,各岩体呈不规则同心环带分布。除上述岩体外,其他岩体主要为单一岩体。主要岩体地质特征见表2。

1—第四系;2—古近系;3—白垩系;4—震旦系;5—新元古代地层;6—古元古代地层;7—新太古代地层;8—崂山期花岗岩;9—伟德山期花岗岩;10—郭家岭期花岗岩;11—玲珑期花岗岩;12—晚侏罗世花岗岩;13—晚侏罗世花岗闪长岩;14—地质界线;15—断层;16—推测断裂;17—脉岩图1 胶东地区早白垩世崂山期花岗岩分布图

2 岩石学特征

崂山期花岗岩典型的岩石学特征为发育有不均匀分布的晶洞构造,直径多在2.8cm,大者可达10cm,小者仅为0.2~0.5cm左右。据露头尺度统计,晶洞构造的面积最多可占主体岩石面积的12%左右,多为自形—半自形长石和他形石英充填,局部为自形的石英、钾长石,粒度大小不等,呈云朵状、斑杂状构造,不等粒花岗结构,块状构造。

2.1 二长花岗岩

包括晶洞斑状粗粒二长花岗岩(K1Lcηγ)、晶洞中粗粒二长花岗岩(K1Lmcηγ)、晶洞中粒二长花岗岩(K1Lmηγ)、晶洞中细粒二长花岗岩(K1Lmfηγ)和晶洞细粒二长花岗岩(K1Lfηγ)。岩石风化面呈灰白色,新鲜面呈浅肉红色、肉红色。呈粗粒—细粒花岗结构,块状构造、晶洞构造。

局部含有少量的钾长石斑晶,主要矿物成分为钾长石(30%~35%)、斜长石(25%~30%)、石英(25%~30%)、黑云母(<2%),副矿物有不透明矿物、磷灰石、锆石,次生矿物有高岭石、绢云母、绿泥石、绿帘石。岩石未见明显变质;未见明显变形;蚀变中等。矿物粒度0.5~8mm为主。岩石中晶洞发育,大小一般为(0.5~1mm)×(2~3mm),大者达10mm×4mm,晶洞约1%~4%,呈不规则状,晶洞见钾长石晶簇或沿洞边部一周为浅肉红色钾长石,中心为梳状石英晶簇,有的晶洞内发育着完好的石英晶簇。晶洞斑状粗粒二长花岗岩,岩石为斑状构造,块状结构。斑晶含量10%~20%,局部达40%。斑晶主要为钾长石,也见少量斜长石和石英,基质主要由斜长石、石英、黑云母构成。

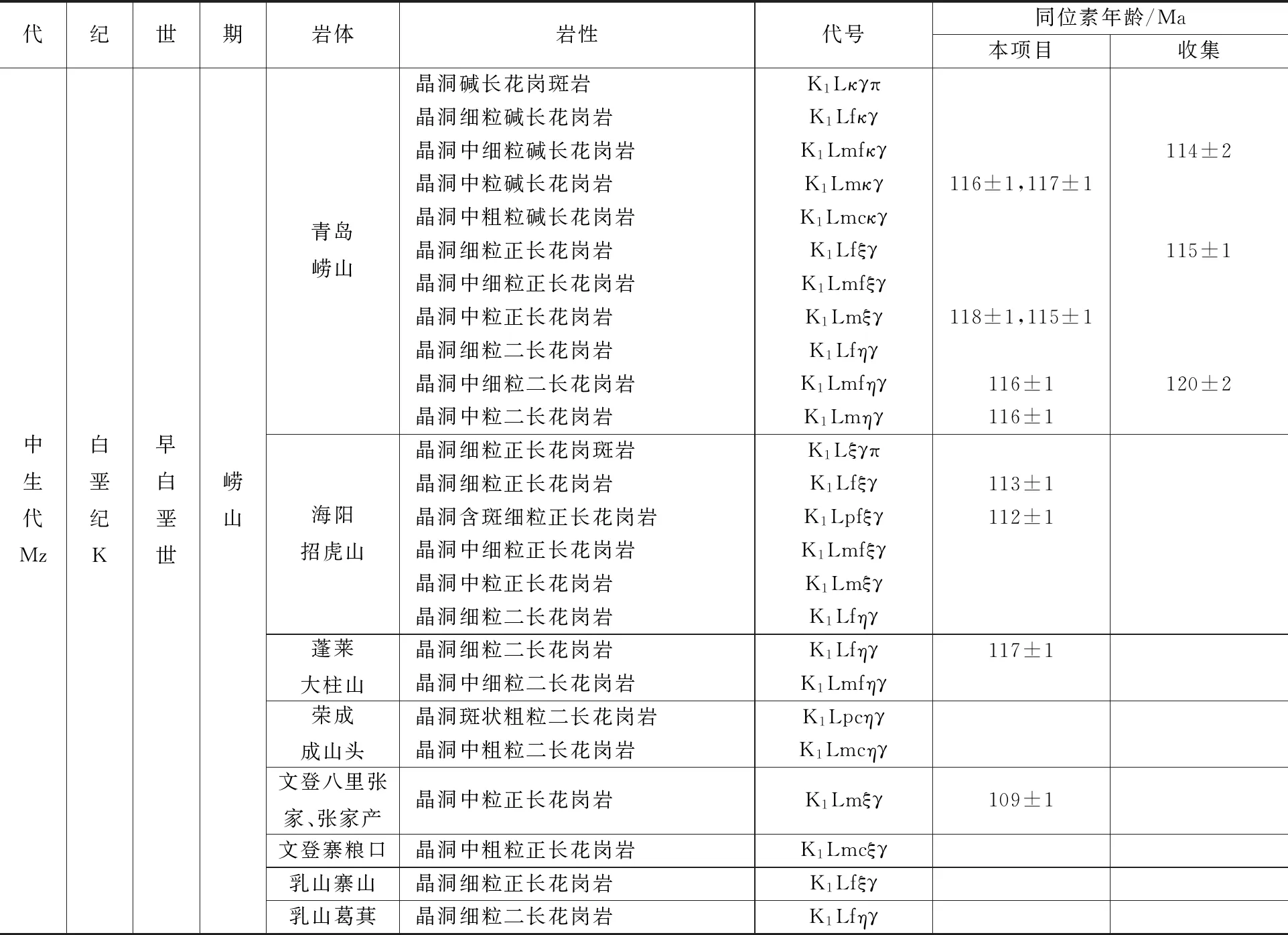

表1 胶东地区中生代早白垩世崂山期花岗岩岩体、岩性划分表

表2 胶东地区中生代早白垩世崂山期花岗岩主要岩体地质特征一览表

钾长石多为条纹长石和微斜长石,呈他形粒状至半自形板柱状,粒径0.5~8mm为主。低负突起,干涉色Ⅰ级灰,充填于“晶洞构造”者为自形板状,格子双晶发育,部分为卡氏双晶,条纹结构发育,条纹呈细条带状或脉状等,粗颗粒内常嵌有少量斜长石和石英等矿物。部分与石英呈文象结构,见石英,斜长石包体。蚀变较强,高岭土化和绢云母化严重,呈土褐色。部分粒内可见包嵌少量斜长石、石英等。以基质形式产出的粒度为2~6mm,以斑晶形式产出的自形程度高,粒度8~15mm之间,斑晶内含有斜长石板状小晶体。

斜长石:半自形板柱状,聚片双晶发育,正低突起,干涉色Ⅰ级灰—灰白,蚀变较强,多为绢云母化和黏土化,粒径多在0.5~6mm之间,大者可达10mm。有的具环带构造和蠕英结构,少量嵌于钾长石之中,部分与钾长石呈交代缝合线结构,具高岭土化、绢云母化,使其表面浑浊不清。部分见黑云母细粒包体。

石英:他形粒状、不规则粒状,零散或相对聚集呈集合体分布,粒间不规则状接触,粒径平均为0.5~3mm。粒内可见波状、带状消光,与长石呈镶嵌状分布,另有呈细粒包体分布于长石中。

黑云母:片状,零星分布,呈棕色—黄绿色,多色性明显,具一组极完全解理,平行消光,正中—正高突起,最高干涉色为Ⅲ级以上,黑云母部分被绿泥石交代,常与不透明矿物伴生。粒径0.2~3mm,于长石、石英间呈镶状分布。

2.2 正长花岗岩

包括晶洞中粒正长花岗岩(K1Lmξγ)、晶洞中细粒正长花岗岩(K1Lmfξγ)、晶洞斑状细粒正长花岗岩(K1Lpfξγ)和晶洞细粒正长花岗岩(K1Lfξγ)。岩石风化面呈灰白色,新鲜面呈浅肉红色、肉红色,似斑状结构,中粒—细粒花岗结构,块状构造、晶洞构造。主要矿物为钾长石(45%~55%)、斜长石(15%~25%)、石英(25%~35%)、黑云母(<2%),副矿物有不透明矿物、榍石、磷灰石、锆石,次生矿物有高岭石、绢云母、绿泥石。岩石未见明显变质;未见明显变形;蚀变强。矿物粒度0.5~4mm为主,其中钾长石粒度相对较粗,石英和斜长石次之。晶洞斑状细粒正长花岗岩。风化面呈灰白色,新鲜面呈浅肉红色、肉红色,斑状结构,块状构造,晶洞构造。斑晶含量30%~35%,主要有钾长石,也见斜长石、石英。基质含量约65%~70%,基本由微晶钾长石、斜长石、石英、黑云母组成。

钾长石:主体为条纹长石,呈半自形—自形板柱状,卡氏双晶发育,杂乱或相对聚集似堆状分布,粒径一般0.5~4mm。蚀变较强,高岭土化和绢云母化,呈土褐色。部分粒内可见包嵌少量斜长石、石英等有的晶体被钠质交代,呈条纹状。负低突起,干涉色Ⅰ级灰—灰白。

斜长石:呈半自形—自形板柱状,粒径一般0.5~3mm,具高岭土化、绢云母化,聚片双晶发育,可见环带结构。正低突起,干涉色Ⅰ级灰白。

石英:呈他形粒状,零散分布或相对聚集似堆状分布,粒间不规则状接触,大小一般0.5~3mm。低正突起,干涉色Ⅰ级灰白—黄白,表面较干净,粒内可见波状、带状消光。

黑云母:片状,粒径约0.2~1mm,呈褐—红褐色,多色性明显,具一组极完全解理,平行消光,正中—正高突起,最高干涉色为Ⅱ级以上,黑云母部分被绿泥石交代,常与不透明矿物伴生。

2.3 正长花岗斑岩

为晶洞细粒正长花岗斑岩(K1Lξγπ),岩石风化面灰白色,新鲜面呈肉红色,斑状结构,基质为微粒结构,块状构造、晶洞构造。斑晶约15%,其中石英10%,钾长石4%,斜长石1%;基质85%,其中石英22%,钾长石53%,斜长石10%。

钾长石呈板柱状,斑晶d=1~2mm,基质d<0.1mm,负低突起,干涉色Ⅰ级灰,见卡氏双晶。

斜长石呈柱状、板状,多分布于基质中,d<0.1mm,低正突起,干涉色Ⅰ级灰—灰白,聚片双晶发育。

石英呈他形粒状,斑晶中d=1~2mm,基质d<0.1mm,干涉色Ⅰ级灰白—黄白。

2.4 碱长花岗岩

包括晶洞中粗粒碱长花岗岩(K1Lmcκγ)、晶洞中粒碱长花岗岩(K1Lmκγ)、晶洞中细粒碱长花岗岩(K1Lmfκγ)、晶洞细粒碱长花岗岩(K1Lfκγ)。岩石风化面灰白色,新鲜面呈肉红色,中粗粒—细粒花岗结构,文象结构,块状构造,晶洞构造。岩石主要由钾长石(60%~65%)、斜长石(2%~4%)、黑云母(<2%)、石英(25%~35%)等矿物组成,副矿物有不透明矿物、磷灰石、锆石,次生矿物有高岭石、绢云母。岩石未见明显变质,未见明显变形,蚀变强。

钾长石:主体为条纹长石、微斜长石,条纹呈细密条带状、细脉状等,半自形—他形粒状,可见杂乱或相对聚集似堆状分布,粒径一般1~7mm。可见格子双晶,卡氏双晶,蚀变较强,高岭土化和绢云母化严重,呈半透明土状。部分粒内可见包嵌少量长石、石英等。低突起,Ⅰ级灰—白干涉色,可见卡氏双晶,部分颗粒蚀变较强

斜长石:呈半自形板状,杂乱分布,粒径一般0.2~5mm,具高岭土化、绢云母化。聚片双晶发育。

黑云母:半自形—他形鳞片状,粒径0.2~0.5mm,呈褐—红褐色,多色性明显,具一组极完全解理,平行消光,正中—正高突起,最高干涉色为III级以上,黑云母部分被绿泥石交代,常与不透明矿物伴生。

石英:呈他形粒状,零散或相对聚集似堆状分布,粒间接触边界较平滑,大小一般0.2~5mm。表面较干净,粒内可见波状、带状消光。

2.5 碱长花岗斑岩

晶洞碱长花岗斑岩(K1Lκγπ),岩石风化面灰白色,新鲜面呈肉红色,斑状结构,基质为显微花岗结构及文象结构,块状构造,发育晶洞构造,岩石主要由:条纹长石65%、石英28%、黑云母7%,基本上不含斜长石,钾长石的有序度较高,δ=0.55~0.715,为中微—最大微斜长石。另外,岩石中可含有少量钠闪石或霓石,呈填隙状分布于长石、石英间隙,反映其结晶时间较晚。部分碱质角闪石或霓石充填在晶洞之中。含微量磁铁矿、磷灰石、锆石及萤石。该岩石的斑晶含量约15%,主要是钾长石,其次为石英和黑云母,基质中的长石和石英多为显微交相状结构。

钾长石斑晶为自形晶,板柱状,d=0.5~3mm,聚斑为7mm;基质为半自形粒状,d=0.1~0.2mm,并与石英呈交象状,普遍有高岭石化。石英斑晶粒径为0.5~1.5mm,基质粒径为0.05~0.1mm,多数石英与钾长石呈显微交象状。黑云母:板片状,斑晶粒径为0.5~1mm,基质粒径为0.05~0.1mm,具褐色多色性,有轻微的绿泥石化。

3 岩石化学及地球化学特征

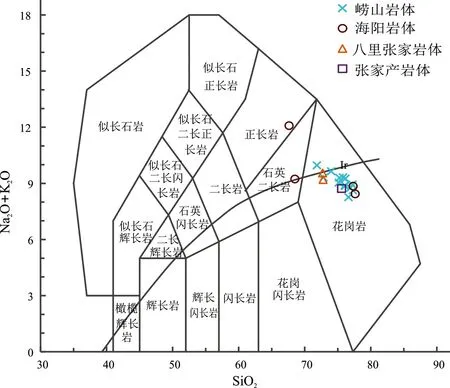

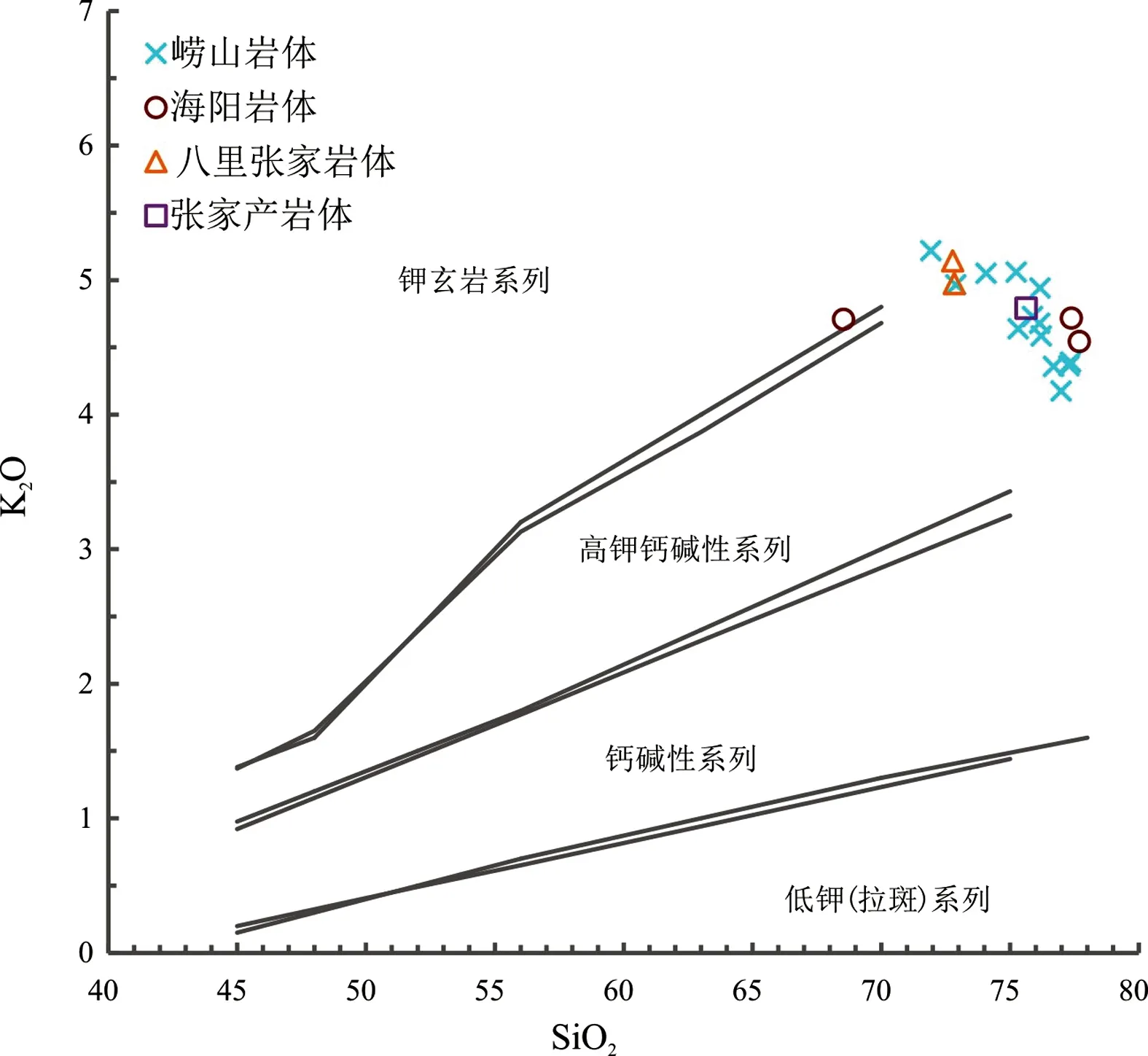

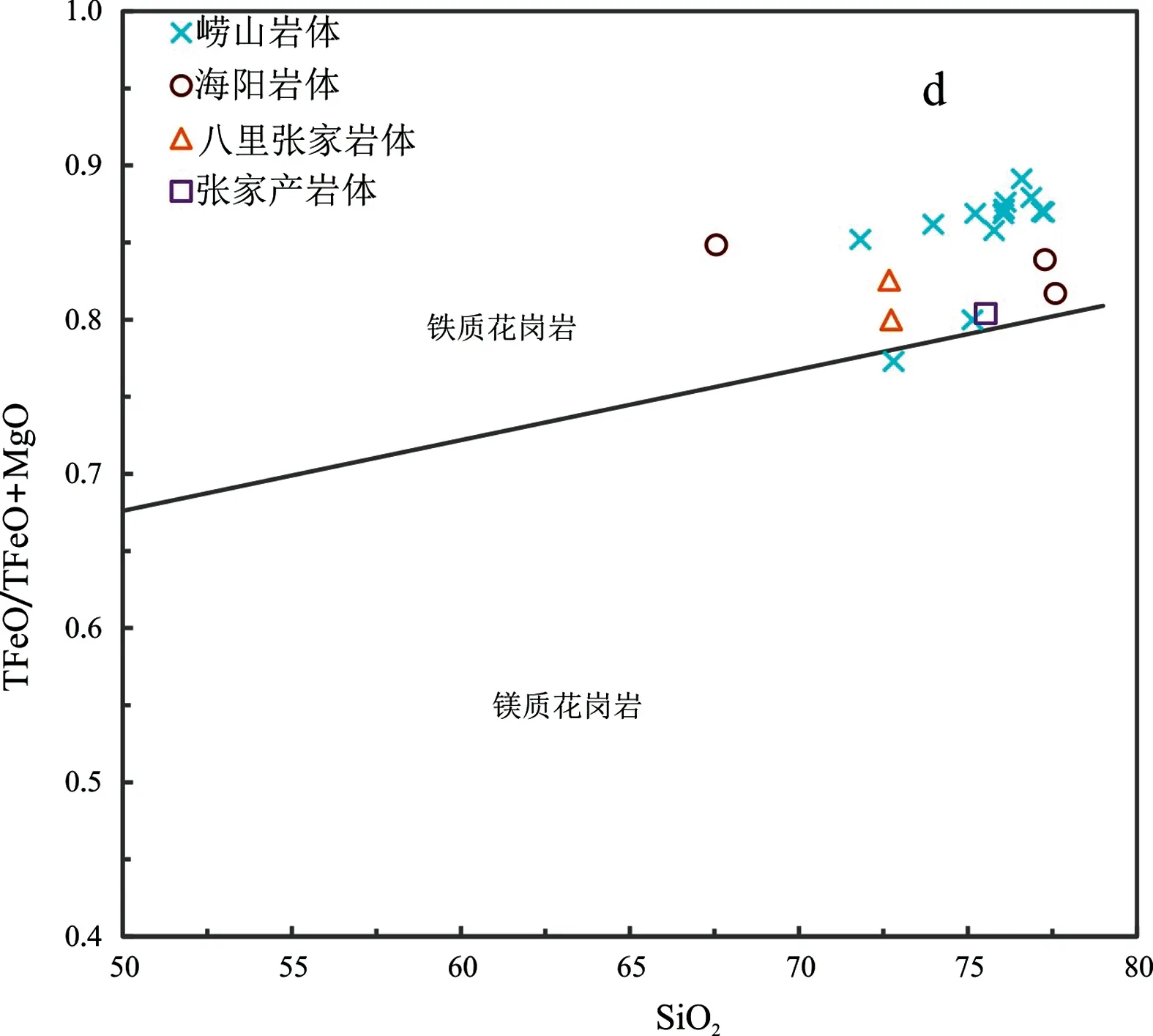

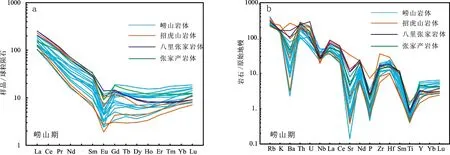

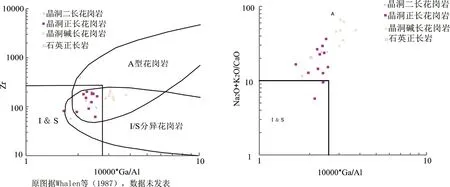

主、微量及稀土元素分析结果显示,崂山期花岗岩属于花岗岩类(图2),为弱过铝质高钾钙碱性岩性,属铁质花岗岩(图3、图4、图5),里特曼指数σ值显示为碱性—钙碱性岩类。崂山期岩体在稀土配分曲线总体为右倾曲线,呈略倾斜的“V”字状,轻稀土富集,重稀土亏损,轻重稀土分异明显,Eu弱负异常(图6a)。在微量元素蛛网图上,Ba、Sr、P、Ti强烈亏损,Nb弱负异常,Zr,Hf正异常,δEu多为0.17~0.61(图6b)。Zr/Hf为20.37~35.51,Nb/Ta为11.25~19.52,具有高分异花岗岩特征,在A型花岗岩的判别图上投点位于A型花岗岩与高分异花岗岩重叠区域(图7)及A型花岗岩区域(图8)。

图2 崂山期岩体TAS图解

图3 崂山期岩体A/CNK-A/NK图解

图4 崂山期岩体SiO2-K2O图解

图5 崂山期岩体SiO2-TFeO/(TFeO+MgO)图解

图6 崂山期花岗岩稀土元素配分曲线(a)及微量元素蛛网图(b)(数据来源为本项目自测)

图7 10000*Ga/Al-Ce图解 图8 10000*Ga/Al-(Na2O+K2O)/CaO图解

4 岩石成因及侵位机制

4.1 岩石成因

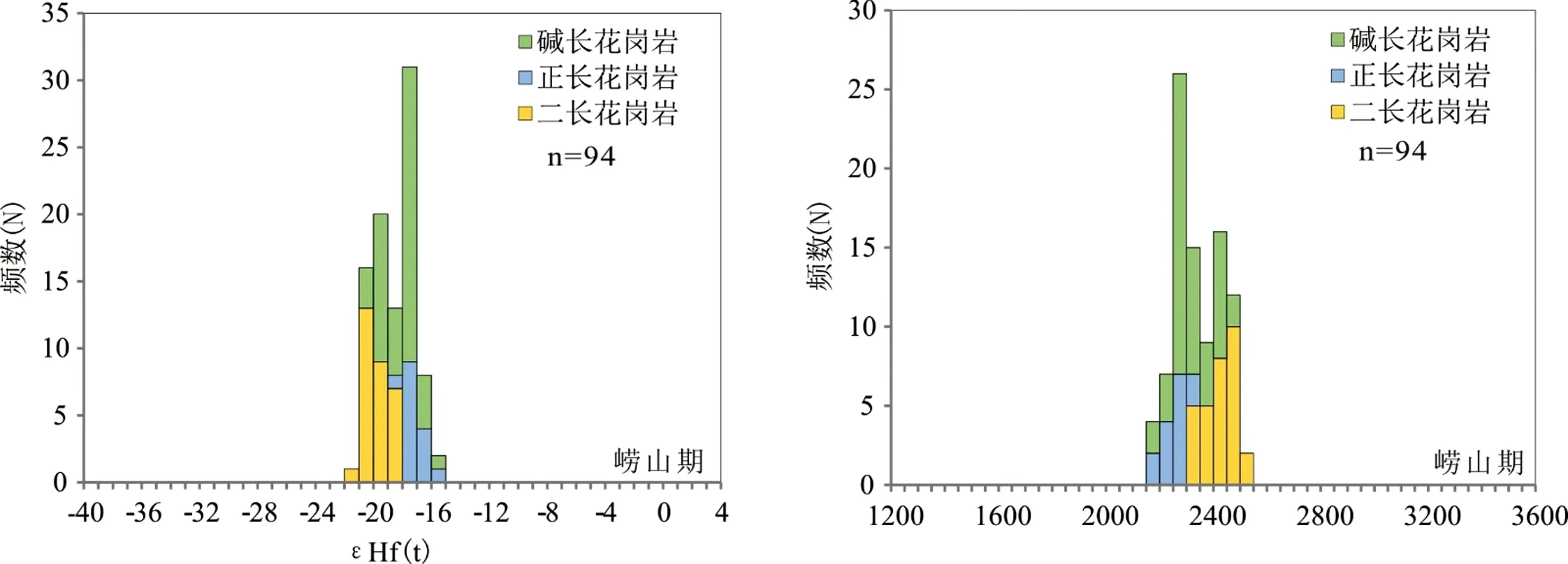

崂山期花岗岩具有高硅、富碱,贫Fe、Mg,贫Al、Sr、Eu、Ba、Ti、P等特征,为典型的A型花岗岩,而A型花岗岩形成于低压环境,产于地壳伸展减薄的构造环境,是地壳部分熔融的产物[23-36]。崂山期二长花岗岩、正长花岗岩、碱长花岗岩岩的ISr值分别为0.7077,0.7067~0.7080,0.7129~0.7146,碱长花岗岩偏高,可能指示了地壳物质的混染或者源区组成的差异。崂山期花岗岩同岩浆期单颗粒锆石Lu-Hf同位素εHf(t)值为-21.05~-15.52,TDM2年龄集中在2100~2500Ma(图9),指示岩浆源区物质可能为新太古代晚期的TTG片麻岩及古元古代荆山群、粉子山群变质地层等,Creaser等认为英云闪长质或花岗闪长质的地壳火成岩通过部分熔融可以派生出A型花岗岩,暗示了崂山花岗岩成与新太古代TTG片麻岩的重熔相关。

图9 崂山期花岗岩锆石Hf同位素特征统计图(数据来源为本项目自测)

4.2 侵位机制

崂山期花岗岩的主要展布特点及组构特征是:①分布于NE向大断裂旁侧且受断裂控制,各岩体构成NE向串球状分布,单岩体和断裂一般成大角度斜交。各岩株的长轴方向大致与NE向断裂一致,显示出沿大断裂旁侧张裂隙侵位的特点。②各岩体的平面形态不规则,斜切围岩构造,与围岩具锯齿状的接触边界,围岩中有较多的岩体岩枝贯入。③岩体边部常有围岩棱角状捕虏体,侵入体内很少见围岩捕虏体,内外接触带均无岩浆侵位引起的塑性变形现象。④普遍认为中生代燕山晚期侵入岩侵位和大规模的火山喷发都与古太平洋板块俯冲引发的岩石圈拆沉有关[34-47]。受太平洋板块和欧亚板块俯冲碰撞的影响,地壳受近SN向的右行扭应力作用,产生NNE向的张扭性断裂,岩浆沿裂隙多次脉动上侵扩张。

综上所述,崂山期侵入岩主期以气球膨胀模式定位,晚期在区域拉张环境下被动定位的,拉张的方向主体呈NE向。

5 演化特征

崂山期花岗岩自早到晚有3次岩浆活动,空间上显示明显由外向内的同源岩浆演化规律。早期为不同粒度的晶洞二长花岗岩类,包括崂山岩体、招虎山岩体、大柱山岩体、成山头岩体、葛萁岩体;中期为不同粒度的晶洞正长花岗岩类,包括崂山岩体、招虎山岩体、张家产岩体、八里张家岩体、寨粮口岩体、寨山岩体;晚期为不同粒度含钠闪石碱性矿物的晶洞碱长花岗岩类。早期二长花岗岩类和中期正长花岗岩类大致沿北东向断裂带状、不规则椭圆状呈复式岩株、岩基、岩脉状产出,晚期碱性花岗岩只分布在崂山岩体东部,呈北北东向环状复式岩基产出。崂山期花岗岩中二长花岗岩分布最广,面积最大;其次为正长花岗岩、碱长花岗岩,呈单斜式排列或在早期二长花岗岩内穿切出现。

5.1 岩浆演化的连续性

崂山岩体从早期至晚期的演化,在岩性上由二长花岗岩—正长花岗岩—碱长花岗岩,具连续的成分演化规律,逐渐由酸性—偏碱性—碱性过渡;结构演化方面,二长花岗岩类为中粒—粗中粒—中细粒—细粒呈韵律式演化,正长花岗岩类由中粗粒-中粒-细中粒-细粒演化,碱长花岗岩类岩体呈粗中粒—中粒—细粒演化;矿物成分方面:石英和钾长石含量呈递增趋势,斜长石和暗色矿物(黑云母)呈减少趋势,斜长石牌号降低,由中长石—奥长石—钠长石,至晚期出现碱性暗色矿物。上述特征说明崂山期花岗岩具有以成分演化为主,结构演化为辅的结构、成分双演化特征。

5.2 岩浆演化的阶段性特点

岩浆演化在总趋势一致的特点下,又具有阶段性演化的特点,即3个岩石类型又具有独立的演化特征,指示了岩浆演化的阶段性。不同阶段侵入岩矿物成分也有差异性,二长花岗岩实际矿物成分的特点是石英含量的变化幅度与二种长石的变化幅度相近;正长花岗岩和碱长花岗岩石英含量的变化幅度明显大于长石含量的变化幅度,钾长石含量也明显大于斜长石。各岩石类型的矿物成分范围均具有一定的间隔。

6 构造环境讨论

地质学家普遍认为,自印支晚期至燕山期,胶东乃至中国东部地区发生巨大的地质构造变革。尤其是中生代晚侏罗纪至白垩纪时期更具有其独特的发展历史,即胶东地区在中生代经历了岩石圈减薄的一个重要发展过程,突出表现在软流圈抬升、岩石圈减薄、地壳拉伸、大量的断陷盆地形成以及强烈构造—岩浆活动的发生[35]。

然而胶东地区自古生代以来所经历的地质构造发展进程与其邻区又存在明显差异性。胶东地区岩石圈减薄主要与库拉-太平洋板块向欧亚大陆的俯冲有关,基本构造格局是以非常发育的断裂构造为其显著的特征,并且主要断裂构造带均以NE向和NNE向为主。

前人对崂山期花岗岩的成因与演化进行了大量研究[16-22],幔源岩类源区地球化学研究和地球物理揭示了减薄中心在环渤海地区,崂山期花岗岩靠近该减薄中心分布,形成时代处于地壳减薄发生的结束时段(118~108Ma),崂山期高钾钙碱性岩浆作用产生于岩石圈减薄阶段[1-7,35-36]。通过野外地质信息、岩石学、矿物学及地球化学特征等多方面研究,结合区域构造演化并综合多种判别分析模式认为:崂山期花岗岩是太平洋板块与欧亚板块陆构造运动发展演化特定阶段的产物,崂山期的二长花岗岩是下地壳部分熔融的产物,正长花岗岩与碱长花岗岩的形成分别与裂谷环境和造山后的张裂环境有关,属于大陆边缘弧及板内环境,具有板内裂谷型拉张环境下的A型花岗岩特征。

7 形成时代

崂山期花岗岩侵入早白垩世莱阳群、青山群及伟德山期岩体等,指示其形成于燕山晚期或其后。根据岩体结构,本次工作对崂山期各种岩性分别取样,进行了锆石LA-ICP-MS U-Pb和SHRIMP U-Pb年龄测定,收集样品多件。崂山期花岗岩锆石年龄见表3。从年龄组成可以看出,岩体主体形成时代为108~118Ma,属于早白垩世晚期。

表3 崂山岩体锆石年龄一览表

8 结论

(1)崂山期花岗岩的母岩浆是在板内构造环境中,由岩石圈地幔来源的玄武质熔体引发下地壳部分熔融形成的,而后经历不同程度的分离结晶,使早白垩世崂山期花岗岩的地球化学组成有明显的区别。崂山期花岗岩是中国东部中生代早白垩世晚期较典型的裂解型花岗岩-A型花岗岩。

(2)崂山期花岗岩岩浆源区物质为新太古代晚期的TTG片麻岩及古元古代荆山群、粉子山群变质地层等,崂山期花岗岩成与新太古代TTG片麻岩的重熔相关,为地壳不同程度的熔融形成的同熔型花岗岩。侵位于太平洋板块—欧亚板块构造运动地壳裂解或者地壳减薄的背景之下,崂山期岩浆事件代表了构造体制转换的结束期,明显受NE构造控制。