中美英基层医疗服务质量评价框架及“两病”质量指标对比研究

2021-10-21黄艳丽叶静雪刘鸿源

黄艳丽,叶静雪,刘鸿源

什么是质量,以及如何衡量质量,是国际上正在辩论的主题。2016年8月,世界银行、世界卫生组织和中国财政部、原国家卫生计生委、人力资源和社会保障部共同发布的《深化中国医药卫生体制改革-建立有价值的医疗服务体系》咨询报告(简称三方五家报告)提出,卫生服务“质量”的概念可表述为“提供给个体和人群的卫生服务能够增加其取得所期望的健康结果的可能性的程度”。确保服务质量意味着所有患者能在正确的时间、正确的地点获得正确的医疗服务[1]。另一方面,以患者需求和最终获得为基础的价值医疗概念也正在提出。“价值医疗”提出医疗体系应以“价值”为核心,即关注每单位的医疗开支所获得的医疗效果,而非医疗服务量[2]。目前,国际上开展了一系列对质量内涵和监测指标的研究和探索。三方五家报告发现,目前中国医疗质量低与基层医疗服务水平低有关,卫生服务质量的标准和信息、在机构层面改进质量的实践及支持质量持续改进是中国医疗质量改进领域3个重要的挑战[1]。采用“医疗/卫生质量指标、基层/初级、PDCA/改进/持续改进/品管圈”作为主题词进行组合检索,限定发表时间为2017—2020年。在检索到的5 073篇与医疗/卫生质量指标有关的文献中,仅有0.32%(双人审阅摘要后确认16篇[3-19])与国内基层非住院服务质量指标有关;3 952篇与医疗质量改进有关的文献中,仅有0.15%(6篇[18-23])与国内基层非住院服务质量改进有关。汪洋等[24]的研究发现,2017—2019年可以检索到的关于基层保健质量改进的研究仅有3个,且均未使用有质量改进理论依据支持的质量改进方法。为了进一步理解基层医疗的“质量”内涵,本文拟通过中国、英国、美国对基层医疗/初级卫生保健服务的质量评价指标,理解其质量监测框架和设计思路;同时通过质量指标中糖尿病、高血压两类慢性病(简称“两病”)患者人群的具体要求,来理解三国对于疾病管理质量的认知,发现其中的差异及可能的影响因素,从而为从事基层医疗卫生服务、管理及付费的各方人员提供基层医疗卫生服务整体或单病种质量管理的指标参考。为统一名词理解,下文在横向比较时采用国际上比较通行的“初级卫生保健(primary care)”一词指代基层医疗/基层健康管理/初级医疗内涵。

1 资料与方法

1.1 研究方法 Donabedian模型由于结构灵活,注重对医疗机构服务质量进行考核,且无须考虑长期结果等特点,评价的客观性和实用性较强[25]。本文尝试以Donabedian医疗卫生评估经典框架——结构、过程和结果框架为基线进行分析。在Donabedian模型中,结构维度是指医疗机构中各类资源的静态配置关系与效率,为平衡对比维度,本文主要以全科(初级)医生及其所在服务团队(即初级卫生保健的核心服务者)的人力资源配置情况代表服务结构指标,以下用“人力资源结构”代表。过程和结果维度的指标来源于各案例国家采用的质量监测指标。本研究拟进行指标结构(一、二级目录)和“两病”人群相关具体指标(三级目录)两大部分的对比。

1.2 研究案例资料介绍

1.2.1 中国 研究对象为国家基本公共卫生服务项目(简称基公服项目)质量考核指标。基公服项目及相关规范[26]自2009年在全国开始实施,并配套有相应的考核及拨款方案,逐步成为全国各地对基层医疗卫生机构基公服项目考核的重要参考依据,并影响了后续一系列社区卫生服务中心服务能力、优质服务基层行等方面的国家级评价和评估指南,是国内对基层医疗服务机构考核时的重要参考依据。质量指标资源:各级对基公服项目考核内容分为组织管理、资金管理、项目执行和效果部分。本文采用项目执行和效果板块内容。人力资源结构数据资源:采用2019年原国家卫生计生委卫生年鉴[27]和国家统计局官网年度数据查询模块[28]的基层医疗人力资源数据。

1.2.2 英国 研究对象为英国国家医疗服务体系(NHS),其创建于1948年7月,是英国社会福利制度中最重要的部分之一,是国际上具有代表性的公益性医疗服务体系。其全科医疗仅以10%的NHS总支出,解决了接近95%的医疗问题[29]。英国质量与效果框架(Quality and Outcomes Framework,QOF)自2004年开始建设,是NHS按照全科医疗服务(General Medical Services,GMS)合同绩效,付费给全科医生的重要考核依据。质量指标资源:QOF自2014年开始基本固定为临床指标和公共卫生指标两大领域[30],2019/2020版新增了质量改进指标[31]。本研究以2019/2020版QOF为主。人力资源结构数据资源:采用NHS数据中心2019年12月底人力资源数据和2018/2019年度QOF服务评估年报数据[32]。

1.2.3 美国 研究对象为美国采用的以市场化为主的医疗保障模式。虽然在高度竞争下,医疗服务质量得到保障,但根据美国医疗保险和救助总局(Centers for Medicare & Medicaid Services,CMS)2019年度的分析报告,到2027年,美国卫生费用占国内生产总值(GDP)比重将由2017年的17.9%上升为19.4%[33]。而以患者为中心的医疗之家(patient-centered medical home,PCMH)服务模式呈现出了一种脱离此境况的可能性[34]。2008年,美国国家质量保证委员会(National Committee for Quality Assurance,NCQA)联合美国联合委员会和急救医疗认证协会发起了以诊所为基础的PCMH认证项目[35]。该认证已成为CMS的《医疗保障和儿童健康保险重新授权法案》(MACRA)官方奖励计划的一部分,是全美25个州PCMH初级卫生保健质量认证及大量权威医学协会的重要合作伙伴。第三方调查发现,诊所在通过PCMH认证后,获得了2%~20%的收入增幅[35]。2020年,已有13 000个初级医疗机构和67 000个临床医生通过PCMH等级认证。质量指标资源:PCMH认证从2008年,经历了2011、2014、2017年三次改版。本研究以2017年版为主[36]。人力资源结构数据资源:采用引入PCMH服务模式[37]的全美最大规模公益性医疗服务体系——美国退伍军人医疗服务体系(VHA)官方网站[38]及公开文献数据[39]。

1.2.4 研究资料纳入标准 (1)专项针对基层或初级卫生服务进行考核或评估;(2)可代表国家级,或在全国范围内覆盖度高;(3)该质量或认证指标主体框架运行实施10年以上。

2 结果

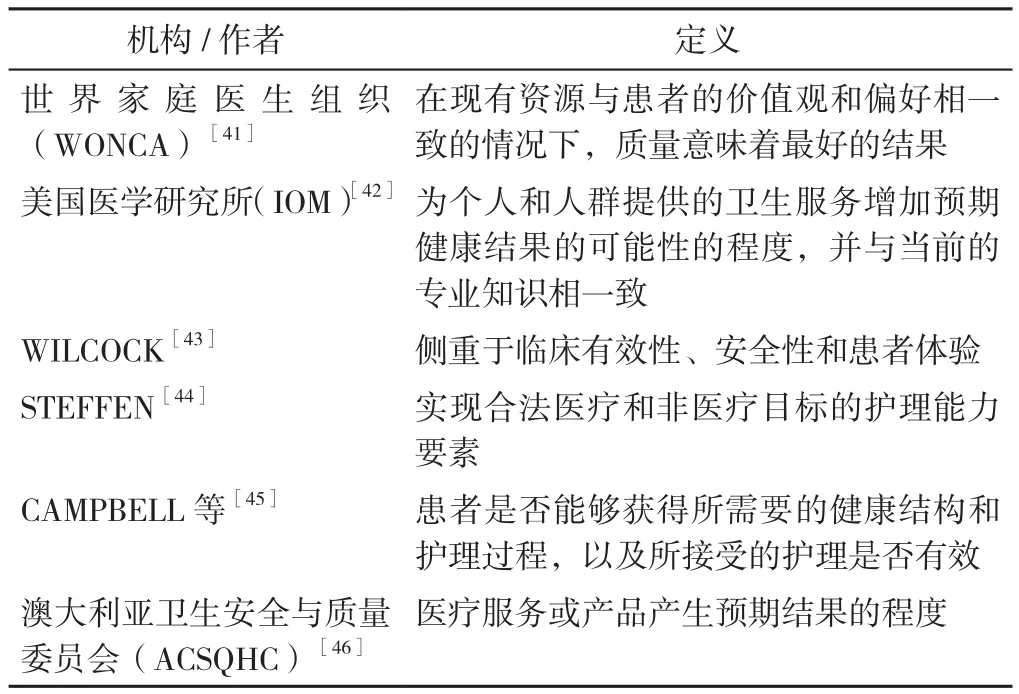

2.1 初级卫生保健质量指标的国际共识和定义 初级卫生保健应该呈现什么“质量”内涵尚无明确、统一的国际共识。在全科和初级卫生保健方面,GARDNER等[40]研究对比了新西兰、英国、德国和澳大利亚等国家关于实施全科医疗质量指标的经验,展示了表1所列的各国和权威组织的定义,发现并没有统一的定义,但较为公认的内涵是“以患者为中心”和“有效”[41-46]。

表1 关于全科医疗质量的定义Table 1 Six authoritative definitions of general practice quality

2.2 核心服务者——人力资源

2.2.1 指标数据对比 人力资源结构是决定服务供给过程和结果质量水平的重要因素,是从下而上分析现阶段可以获得什么样的服务质量水平,或从上而下分析在目标管理要求下有多少人力资源数量和能力缺口的重要影响因子。三国案例中人力资源结构案例数据见表2,在配置、负荷和结构占比上均存在较大差异,总体来说,中国案例中人力资源缺口最多。

表2 中国、英国、美国初级卫生保健服务者指标对比Table 2 Human resource configuration indicators for primary health care provider system in China,the US and the UK

2.2.2 全科医生数量和服务负荷 英、美案例中,每万建档人群拥有的全科医生数分别是中国(2.14名)的2.75倍(5.88名)和2.92(6.25名)倍。就注册入医疗服务体系的人群数量来看,中国的全科医生实际需要服务的人数达到4 662人(健康注册人数指按全国人口139 538万,2016年底电子化建档率76.9%[47]测算),是英、美案例的2~3倍。近年来中国加大全科医生培养力度,每万人口全科医生拥有量从2015年的1.38名快速提升到2.22名[9],但值得注意的是,2018年公报显示注册在医院(非基层)的全科医生有51 071名,占了当年全科医生总数(28.12万名)的16.54%[27]。

2.2.3 服务团队结构 美国PCMH从2008年确定的6项服务原则中推荐用团队式的服务方式开展初级卫生保健服务,后续的认证指标中均纳入了团队化管理的内容进行引导,其团队化工作方式非常成熟。比较典型的案例是美国退伍军人组织,自2009年在全美所属的医疗体系内启动转型为PCMH服务模式过程中,以打造“与患者结盟的照护团队(PACT)”作为整个转型的抓手,并以此命名整个转型项目[37]。国内各地均有一些关于“家庭医生团队”的特色做法,但尚未形成全国统一的对团队内角色和岗位的功能定位、配置、培养、内部协同、团队内管理等实践型共识。英国随着对全科医生定位认识的加深和人力资源的压力,在2019年发布的《NHS10年长期计划(NHS longterm plan)》中提出了解决团队化服务实践问题的一些思路和计划[48]。英、美的核心思路都是通过培养更适宜的人群、更合理高效的分工协作,来分担全科医生在健康管理中的非直接医疗类工作,让团队内部每个人都“发挥能力高限(on the top of license)”。

2.2.4 基层服务团队能力和培养战略 人力资源结构和培养战略总是随着服务模式变化而调整,需根据具体的功能定位、服务负荷、管理体系及团队配置对能力提出要求,才能发挥团队能力,高效、高质完成服务。

英国《NHS 10年长期计划》中,用题为“NHS员工将获得他们所需的支持”一章,专项分析并设计了员工能力需求、如何构建团队并进行支持等8大行动计划[48]。着力解决全科医生“通科”和“专科”的平衡、以团队为单位在初级卫生中提供服务这两大问题。沈士立等[29]对英国《全科医学发展规划》中的人才制度改良方法进行了详细描述,主要包括扩宽全科医生来源和减少全科医生工作量两大内容。

美国单独开业的医生和小型诊所依旧是初级卫生保健的重要力量[49],不受国家统一安排。美国卫生部一方面通过对一定地区所需医疗量和所需适当基层医务人员的估算,划分了基层医务人员短缺地区(health professional shortage area,HPSA)和医疗服务短缺地区(medical underserved area,MUA)[50],在联邦政府分配财务补贴和资助时优先考虑。另一方面,美国各级政府提供很大比例的医生培养费用资助,从而调控每年医学院毕业的学生数。这样的人力资源调控方式,与其市场化的医疗供给方式相匹配。

中国2018年发布的《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)为行政文件,虽提出了“建立健全适应行业特点的全科医生培养制度、全面提高全科医生职业吸引力、加强贫困地区全科医生队伍建设、完善保障措施”等制度框架,但目前尚未成体系配套全科或初级卫生保健人才培养、使用、在岗支持等详细实施计划或行动报告。

2.3 质量指标框架

2.3.1 中国 2019年基公服项目在原12大类服务项目基础上,将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共卫生服务,但新增的大部分相关工作不限于在基层医疗卫生机构开展[51]。本文后文提及的基公服项目均为原基公服项目,分别为居民健康档案健康管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病(高血压和2型糖尿病)健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务。本节仅用基公服项目考核模块中的过程和服务类指标进行对比。

各地方政府会根据本地实际对基公服项目内容、分值结构和得分要求进行调整,暂无法对结构占比进行分析。比如成都市的“中医药健康管理服务”板块,在国家对儿童、老年人的中医药干预服务指标基础上,增加了对“两病”的中医药干预指标[52]。

2.3.2 英国 2014/2015年度至2018/2019年度的QOF指标较为一致,均由临床领域和公共卫生领域两部分构成,总分559分[53]。但2019/2020版出现较大变化,新增了质量考核领域-质量改进(74分,在总分中占13.23%)部分。同时根据英国国家卫生与临床优化研究所(NICE)规则在原临床和公共卫生领域中淘汰了29个指标(减少175分,临床领域从435分降至379分,公共卫生领域从124分降至106分),新增了15个指标(101分),调整后的结构框架见表3。

表3 英国2019/2020年度QOF指标领域和项目Table 3 2019/2020 QOF domains and indicators in the UK

2.3.3 美国 2008—2014年版PCMH认证中,总分均为100分,分为3个等级。通过满足患者可及性、团队化服务、人群健康管理、医疗服务管理和支持、协同转诊、质量改进6个领域中6个必要要素和172个可选要素的综合得分情况判定,85~100分可认证为最高级(三级)。诊所可自行提供3种慢性病或急性疾病的管理和监测数据。2017年版认证指标调整为总指标100个,分为40个必要要素和60个可选要素(赋分1~3分,可选部分总分83分)。通过40个必要要素并获得25个可选得分即可通过PCMH认证,不再进行分级。机构通过认证后可通过每年复审维持PCMH认证。2017年指标结构重心集中在了解患者、质量持续改进和以患者为中心的可及性上,见表4。

表4 2017年版美国PCMH认证指标领域和要素Table 4 Domains and items of the 2017 NCQA's PCMH Recognition program

2.3.4 质量框架结构对比 英国NHS以项目为单位,以病种或重点人群为分类进行组合,侧重循证医疗在单病种或重点人群中的应用质量;美国PCMH认证以服务实践的过程为线条,以6个影响服务效果的实践过程为单位进行组合,侧重服务实施过程的质量;中国基公服项目以公共卫生覆盖为导向,将其过程中所需要的普适性任务及病种或重点人群所需要的单独的健康管理要求组合形成质量评估框架,侧重基本健康管理服务的均等化、广覆盖。

2.4 “两病”具体质量指标

2.4.1 “两病”质量指标结构对比 本研究将健康管理过程分为共性的筛查、建档和评估、持续管理3个部分,作为对比框架,分别对应三国案例指标框架中的具体指标。监测所取相关数值如“末次测量值”均为过去1年内产生的数据;“某某情况的患者所占比例”的分母均指已注册(建档)管理的患者人数。在对比“两病”质量指标中,针对全人群均适用的注册或建档的相关要求不纳入对比。其中,中国基公服项目案例指标全部来自“慢性病患者健康管理服务(高血压和2型糖尿病)模块”;英国NHS案例指标来自临床领域“高血压”“糖尿病”模块及公共卫生领域“血压监测”“高血压患者心血管风险评估指标”;美国PCMH认证案例指标未按病种分类,“两病”学术性指标要求来自NCQA对标美国权威的行业组织或支付项目考核指标。本研究选择NCQA公布的关于血压控制、综合糖尿病管理、他汀类药物在糖尿病患者中使用的质量报告要求[54]。详细对比见表5~6。

表5 中国、英国、美国高血压患者相关健康管理指标对比Table 5 Indicators for hypertension management in primary care in China,the UK and the US

2.4.2 “两病”质量指标对比 3个国家均有的独立指标包括“为患者建立(或标注)专案”“血压控制率”“血糖(糖化)控制率”,并在糖尿病患者的年度或日常体检中关注到“眼底”“足部”“肾病”的检查动作。

3个国家有差异的独立指标主要为血脂和他汀类药物治疗。虽然各国“两病”相关循证指南均提出血脂异常对“两病”预后的影响,但对血脂管理和他汀类药物治疗的要求不同。QOF和NCQA都在新版指南指标中删除了对糖尿病患者血脂控制水平的要求,改为在高风险人群中是否使用他汀类药物的管理指标要求,强调进行药物干预。NCQA甚至要求将“他汀类药物在心血管疾病或糖尿病患者中的使用”作为与“糖尿病综合管理”“控制高血压”并列的疾病项目进行报告。中国案例在年度常规体检中提及需要记录血脂和长期用药情况,但在考核中未对用药和控制结果做出要求。

2.4.3 “两病”质量达标率要求 关于疾病控制水平和范围要求,中、英两国在每个指标中均提出了控制状态要求和该状态需要覆盖的人群范围要求两层含义。比如QOF“末次糖化血红蛋白≤58 mmol/mol的人群比在35%~75%”,其中“≤58 mmol/mol”是糖化血红蛋白的控制状态要求,符合该状态的人群占比为35%~75%。比较科学的是,QOF设置了控制人群范围区间,其中较高值称之为“理想阈值”,考核得分=实际值/理想阈值×指标当量[31]。QOF没有“理想阈值”100%的指标,也就是说QOF认为落实到某个指标上,根据疾病的流行病特性,不可能100%的人群都能得到理想的控制,从人群整体数据来看,会落在一个合理的区间。如果有全科医生提供的数据超过“理想阈值”,体系内的专员须再次审核数据并联系该全科医生提供与流行病学数据不符的说明[31]。基公服项目虽然采用了类似实际值/要求值×指标当量的得分计算方式,但并未提供可对标的人群占比区间。美国案例虽然也提出了建议控制的指标水平(如80岁以下成年人应控制在140/90 mm Hg以下,1 mm Hg=0.133 kPa),但对需要在此范围的人群比例并未提出明确指标,而是以参与认证和医疗有效性数据与信息报告(HEDIS)的诊所的上一年度平均控制比例为参考。同时将未达到理想状态的指标关联到“质量持续改进”认证模块(20分),督促服务者朝着理想状态持续改进,重在引导诊所有质量持续改进的意识和行动。

表6 中国、英国、美国糖尿病患者健康管理指标对比Table 6 Indicators for diabetes management in primary care in China,the US and the UK

关于人群分层达标和综合达标的循证应用。英、美案例在高血压患者管理中均重视在建档环节即进行心血管风险分层,并在此基础上关联相应的管理干预要求。在高血压患者管理效果要求上,三国目前都采用了按年龄分层的方式(中国于2017年版规范中细化[26])。在糖尿病患者管理效果要求上,中国案例仍未做分层要求,采用了较为单一的达标要求“空腹血糖<7.0 mmol/L”,虽然简单、容易掌握,但未考虑单次(末次)空腹血糖(英美案例均采用糖化血红蛋白作为管理性效果指标)的波动是否具有管理效果代表性的问题,同时通过对比《2型糖尿病基层诊疗指南(实践版·2019)》[55]综合控制目标及糖化血红蛋白分层目标中的指标建议,这样单一和单次的控制要求容易在实践中引导和强化全科医生片面追求单一达标水平而忽略综合控制和个体差异。

2.5 质量指标管理

2.5.1 指标来源和解读 从2009年国家实施基公服项目开始,国家卫生健康委同步发布了与基公服项目配套的《国家基本公共卫生服务规范》作为服务指引,目前已更新到2017年的第三版,是基层提供服务过程和考核中重要的解读依据。在各项服务规范中,分别对基公服项目的服务对象、内容、流程、要求、考核指标及服务记录表等做出了规定。服务规范两次改版更新的内容主要与新增的服务内容和项目挂钩。“两病”质量指标主要在“慢性病患者健康管理服务(高血压和2型糖尿病)”模块,但目前未检索到官方公布的对指标选择、设定值和调整依据的说明和解释。

英国QOF除个别指标外,均来自NICE提供的新版循证指南,并明确标注所引用的NICE指南编号。例如“NICE:2012目录编号:NM61”。每个考核年度之初,QOF都会更新每个指标下所引用的最新NICE指南。所以在2019/2020年度QOF指标中,可以看到所引用的NICE指南包括2011—2017年度。每年由NHS雇主和英国医学协会(BMA)全科医生专员会(GPC)协商每年GMS合同内容的变更[31]。针对全民健康问题,QOF与公共卫生部门牵头的项目要求保持一致。比如针对公共卫生领域指标“血压BP 002:45岁或45岁以上的患者,有5年之内的血压记录的比例”,QOF就是结合公共卫生独立健康筛查专项[56]进行的设计,并在说明中提供如下指标解释:

“BP002.1基本原理:监测血压是否升高并根据指示进行治疗,被认为是一种有效的健康干预措施。血压升高是常见的,但如果只是临时一次性测量,在重复测量时血压往往会下降。在决定是否治疗升高的血压时,医生应遵循高血压诊断和治疗的指导建议(CG127:NICE.成人高血压:诊断与治疗. 2016. http://www.nice.org.uk/guidance/cg127)。年龄限制在45岁或以上,是由于绝大多数患者在这个年龄后出现高血压,这也符合NHS的健康检查方案。还应将指标与血管检查方案和为支持该方案而进行的成本效益模型更密切地结合起来。年龄范围为45岁或45岁以上,再加上5年的参考期,是为了确保在一个人达到45岁时进行血压测量。预计服务者将有机会检查所有成年患者的血压。”

同时,QOF对于每个指标的调整都给出了具体的基于证据的理由和思考,包括需要“替换更合适的临床靶点、减少潜在的过度治疗”或者“患者量少导致考核可靠性问题”等因素,都是以循证为基础,以考核的实践优化为目标进行的调整。

美国PCMH认证项目设置有“PCMH咨询委员会”和“临床项目委员会”,共同根据诊所的当前数据、来自现场的反馈和委员会的集体专业知识制定标准和与标准相匹配的PCMH认证指导原则。比如在2017年版的指标设定过程中,NCQA充分考虑到标准和认证评估的操作性之间的平衡,并与当前公共和个性化的各类服务项目保持一致,比如与MACRA提倡的服务举措相一致。值得注意的是,作为以市场化医疗保障方式为主的美国,在PCMH 2017年改版过程中,正在积极引导将公共卫生与初级卫生保健的优势、社区与初级卫生保健资源互补融合起来。比较明显的一个变化就是大幅度修改“人群管理”模块为“了解您的患者”,从人群角度具象化了“以人为中心”,还将“人群管理”的其他工作与其他模块,比如“以患者为中心的访问和连续性”“绩效监测和质量改进”更加实际地融合起来。与英国一样,NCQA对于要求报告的认证指标的排除和新增也附有循证证据说明。同时借助其他临床项目及时更新的疾病循证证据报告要求,同步完成对疾病循证管理的要求。比如,NCQA因2017年学术界对于阿司匹林在一级预防中的应用争议,删除了“阿司匹林的使用和讨论”指标要求[57]。

2.5.2 行业协会支持 英、美的认证/考核方都很重视与更广泛的行业协会合作[31,35]。英国QOF作为国家级考核指标,在完善质量指标过程中高度系统化地整合了信息化建设、支付、反馈、政策、学术等各类资源,在保障指标权威性的同时,也考虑了指标实施的组织保障方式。PCMH认证通过权威认可的行业组织提供的循证指标意见,由诊所自行提供相关证据,同时通过年度报告中的统计学数据,反馈更合理的指标水平范围。同时PCMH认证项目设立了一个“合作伙伴”机制,参与“合作伙伴”的行业协会有义务免费指导申报该类项目的诊所,与之相对应的是“合作伙伴”行业协会所推荐的诊所在申报认证过程中可获得申报费用折扣[35]。中国目前以社区卫生协会为基公服项目相关业务设计的主要组织和参与机构,但未查询到具体的组织方式。有研究认为基公服项目目前尚缺乏独立的第三方技术支持机构来制定服务的标准化工具和绩效评估政策工具,也缺乏以初级卫生保健为对象的行业研究组织或机构[58]。

2.6 质量指标的收集和应用方式

2.6.1 考核/认证方式 中国案例因为没有实时的群体数据支持,各级考核多在行政部门的组织下临时组建考核专家组,通过现场查阅当地信息系统资料,结合抽取10~30名患者信息的方式收集相关考核数据。近年来各地也在逐步建设线上考核平台,以更充分利用各地信息化工具。但由于各地最终采用的基公服项目不同,采集数据方式不同,采集和考核方式并不对社会公开,导致目前并没有一个全国通行和认可的标准化考核细则。

英、美采用诊所主动报告的方式进行考核/认证,与数据标准化行业协会或项目组联合,提供初级卫生保健及其考核相关的标准化数据报告要求。据研究报道,一个5名医生执业规模的诊所通过HEDIS报告数据首次获得PCMH三级认证需要额外支出10 669美元(含上传数据过程医生工时成本),获得延续认证需额外支持4 957美元[59]。在界定需报告的人群管理数据时,英、美案例均提供了例外报告(exception reporting)这一功能〔QOF在2019/2020年度将名称替换为“个性化医疗服务调整”(personalized care adjustment,PCA)〕,允许全科医生按照给出的例外标准标注该患者,从而不纳入考核分母或分子,最大限度尊重临床治疗过程中的差异情况。以英国QOF为例,如下情况将患者从指标分母中移除:(1)不适合患者,如药物不耐受或过敏,或存在多重用药禁忌;(2)在进行共同决策对话后,患者进行的选择;(3)患者没有对护理邀请做出反应;(4)具体服务不可用(仅针对数量有限的指标);(5)根据现有规则,新诊断或新登记的患者。

2.6.2 数据采集方式 英国QOF主要依靠完善的疾病登记系统(disease registers)和全科医生绩效提取服务系统(GPES)[60],借助国际系统医学术语全集(the systematized nomenclature of human and veterinary medicine,SNOMED)自动收集绩效指标。美国PCMH认证主要借助NCQA的HEDIS[61],公布标准化字段和各认证内容,由诊所自行、自费改造内部信息系统接口并上传认证所需的数据。中国尚未采用基层医疗卫生机构自行上传考核数据的方式,原因包括:(1)中国在大健康数据标准化工作上起步较晚,以最核心的疾病分类与代码标准为例,2016年我国在国际疾病分类(ICD)-9发布23年后,才更新编制了第二版国家标准ICD-10[62];(2)其他与医疗场景有关的标准也远滞后于医疗机构信息化建设,与病种和重点人群有关的数据采集和关联分析未能实现。目前中国仍采用专家组现场抽查信息系统并记录的方式采集考核数据。

2.6.3 结果反馈方式 3个国家都有评估后的反馈环节,但反馈的目的、对象、评估分析的深度均有不同。英、美两国案例的评估结果和年度分析都会在官方网站[32,63]面向社会公示。英国案例在评估考核后,会由评估组组长撰写被考核诊所的评估报告,其中包括与全科医生协商后确定其绩效得分[53,58]。每年的评估和结果分析还将为QOF进行指标调整提供参考,常规的分析维度包括基层人力资源、注册患者结构、纳入的考核病种在NHS注册患者中的流行病数据、例外报告比例等[32]。美国案例在诊所提交认证数据过程中,可选择是否公开此数据。如果选择公开,则默认为该数据具有准确性和真实性,并获得额外加分[61]。年度报告中各病种相关指标的平均数值将会成为下一年度各项目达标人群比例的参考值。中国案例尚未有面向社会的官方考核结果和年度分析公示,目前更侧重在行政体系内反馈,反馈对象主要为行政管理部门。

2.6.4 结果应用方式 中、英两国由行政部门牵头其管理范围(公益性医疗服务体系)内的考核,其结果直接与最后拨付给医疗机构的服务绩效费用挂钩。提供直接服务的当量是其考核设计得分的核心,管理部门通过调整当量,调整在总拨付金额中各服务项目的比重。QOF每年根据管理人群和服务者多少,对得分的赋值进行调整,2019/2020年度每分价值187.74英镑。基公服项目每年项目总分对应的拨款金额也在逐年上升,但各地最后总筹资金额不同,服务内容不同,实际每分分值对应的金额也不同。2012年英国诊所QOF绩效收入占诊所总收入(没有药品)的20%~25%[64-65]。中国大部分地区的基层医疗卫生机构的服务类收入更多是依靠基公服项目考核收入。以成都市武侯区为例,在高价值服务(基公服、有偿签约服务包、诊疗服务类)收入中,13家社区卫生服务中心的基公服项目收入平均占比为56.34%,最高的机构达到了74.64%。这一比重决定了基公服项目内容和考核指标的设计对于基层医疗卫生机构发展方向的影响力较其他国家的考核体系更为明显。

美国并没有一个国家级的针对初级卫生保健机构(以诊所为主)的统一行政管理体系,而是通过各类认证来肯定诊所的服务能力,从而进入各类国家医疗保险和商业医疗保险支付方购买的范围。诊所通过了认证这一环节,更多地代表诊所已经有能力通过各支付方认可的质量要求。所以认证主体在美国对各支付方的影响力至关重要。三方五家报告也建议中国未来要考虑建设以人为中心的整合式医疗服务体系(PCIC)的认证体系。

2.7 案例中质量指标对该国医疗服务效果的影响

2.7.1 初级卫生保健质量效果横向比较 2018年,Lancet参考全球2016年疾病负担研究结果发布了《全球195个国家和地区的医疗质量与可及性排名报告》(Healthcare Access and Quality Index,HAQ)[66]。 该报告中将各国的医疗质量与可及性贡献更多地归因于初级卫生保健服务。在195个国家或地区中,中国首次进入排名前50,位于第48名,英、美两国分别位于第23名和第29名。英、美、中三国的高血压HAQ得分分别是84、55、47分,糖尿病HAQ得分分别是93、62、85分。

2.7.2 初级卫生保健质量指标在该国的效果及影响(1)英国。国内外多项研究结果显示,NHS在世界发达国家卫生体系排名中总分第一,服务过程和医疗公平都位居榜首[29],提高了基层服务的成本效果,提高了居民公共卫生服务公平性。但相关研究也同时总结了NHS中诸如QOF对激励服务者的效果和服务实施的直接效果等问题[60],这一问题的直接现象是英国NHS体系内初级卫生保健人员的流失。激励指标的局限性也开始出现,FORBES等[67]的一项研究表明,QOF与急症住院人数、重性精神疾病(SMI)咨询人数增加放缓及糖尿病护理改善有关,但无法证明其因果关系。同时未发现QOF对病死率的明显影响,在医疗服务整合、全人护理、自我护理和患者体验上甚至毫无影响[68]。同时指出,QOF在考核中过于注重考核指标和经济激励,造成医务人员不得不花费很多时间填写档案、编写数据应对监管部门的考核,产生服务行为与激励机制设计初衷背离等问题[60]。(2)美国。PCMH认证的主要目标是帮助诊所有目的地实现服务实践在质量和效率方面的改进。虽然PCMH认证可以帮助诊所提高医疗服务质量,降低医疗成本,改善患者就诊体验[69-70],也可以在财务上帮助诊所增加收益[35],但NCQA发现了诊所在转变为PCMH模式中存在5种不同阶段,所以认为PCMH最好的实践方法尚在创造、形成和整理中,PCMH认证这一手段目前还没有达到简单化地为诊所提供转型动机和方向,并且认识到其发展中的变化轨迹的作用[34]。(3)中国。HAQ报告认为中国的医疗服务质量是提升最快的国家之一,但癌症和心血管疾病的HAQ得分仍然差强人意。基公服项目中不同服务人群对象 HAQ 得分和质量提升的变化程度存在差异,提示基公服项目对不同人群的质量影响存在差异。国内对初级卫生保健卫生服务在“两病”领域的服务效果研究结论还存在着需要解释的矛盾。比如中国社区卫生协会2016年发布的《国家基本公共卫生服务项目阶段性评估结果报告(2009—2015年)》[71](简称《基公服评估报告》)中指出“46个监测点63 374名高血压患者中血压控制率为78.1%”,还有研究发现2014—2016年全国基公服项目中“两病”患者血压和血糖控制率保持在63%(50%~60%)和57%(50%~70%)[72-73]。但类似结论与国内部分流行病学调查研究数据,即在治高血压控制率21%~36%[74-75]差异较大。丹麦Steno-2强化治疗组糖化血红蛋白控制在7.9%,糖化血红蛋白<6.5%的患者不足15%[76]。2003年,亚洲糖尿病治疗现状调查研究选取了我国30家三级甲等医院2 729例在治12个月以上的患者,结果显示仅有11.5%的患者糖化血红蛋白<6.5%[77]。结合《基公服评估报告》指出的“城乡居民对国家基本公共卫生服务项目总体认知率为39.15%,总体利用率为49.18%”这一数据,需要进一步识别“两病”控制达标率的对比口径和录入数据来源的真实性,为基公服项目在慢性病健康管理领域调整引导方向提供依据。

3 讨论

3.1 指标反映的质量内涵差异 通过三国质量框架对比可以发现,提供高质量的保健服务是所有纳入本文调查的质量框架的共同目标,但对这一目标的理解差异和对初级卫生保健所承载功能的定位差异,导致了各国对基层服务质量管理应用方式各不相同。各国现阶段对于初级卫生保健服务质量的定义也各有侧重,这些倾向反映的核心是各国对初级卫生保健现阶段在整个国家医疗体系中的功能定位不同。但对于初级卫生保健服务质量的持续讨论,正在引发世界各国更多维度的共识。比如PCMH虽然起源于美国,但可能就是由于其在抓住初级卫生保健服务核心基础上的应用灵活性,加上美国市场化的“政产学研用联合推广”模式,如以人为中心的初级卫生保健联盟(PCPCC)联合创新合作方式(https://www.pcpcc.org/),让其极具其他地区的本地可复制性。2016年澳大利亚皇家全科医生学院(RACGP)也出台了本地化的PCMH评估标准并进行试点[78]。

3.1.1 指标导向差异 英国QOF指标的绝对重心在于与疾病相关的技术指标(如关键临床指标控制率、药物使用合理性等)。2019/2020年版一个重大的调整是大幅度降低“疾病”领域分值,增加了“质量改进”领域在处方安全和临终关怀两种业务场景中的尝试。在人均管理约1 700名注册人群的负荷下,英国将基于循证的疾病管理质量作为关注重点,并逐步意识到持续质量改进的重要性。有一些学者注意到指标设计和考核方式的问题,比如有结果导向而非价值导向(value based)、忽略患者需求和感受、激励范围局限[79-80]。

美国PCMH认证指标更早(2011年)关注到机构的服务是否能实现“以患者为中心”(如患者获得服务的可及性、支持患者进行自我管理等),以及能及时对这些服务的实践过程进行持续的质量改进。“质量改进”模块从2011年进入指标,分值和必要指标占比保持在19%~20%。在资源有限的情况下,追求服务质量的持续改进和满足患者个性化需求的同时,弱化了对覆盖人群的指标要求,这可能是美国案例是三国中人均管理负荷最低(人均管理1 430名注册人群)的原因。

中国基公服项目考核指标除了有三个案例中相对最为严格的人群管理/疾病控制达标覆盖率要求外,还包括了“组织和资金管理”“患者满意度”等英、美两国案例中未包括的模块。英、美实际上都有一些专项的管理和患者感受类评估,但这些评估基本用于研究需求和改进实践,不与服务质量考核或认证直接挂钩。这可能与英、美患者高度自由的签约服务者选择机制、为签约结果付费机制及机构内生的优化组织管理提高服务效率从而保持良性运营发展的动力有关。总之,有其他针对初级卫生保健的管理机制做配合,英、美两国可以在初级卫生保健卫生服务的质量考核方面,更聚焦服务本身是否拥有足够的学术和服务实践质量。

3.1.2 “疾病”和“公共卫生”管理领域的定义和内涵

英国最早在质量指标中明确初级卫生保健机构对“疾病”和“公共卫生”的管理责任,“疾病领域”的绝对分值占比也提示了其对初级卫生保健机构的功能侧重。“公共卫生”领域包含了对高疾病风险人群的一级预防工作(如全人群血压筛查),QOF指标整合疾控中心独立的专项公共卫生行动资源,通过该领域的指标导向和两部门的激励叠加,引导初级卫生保健机构在高质量完成基本医疗的同时,以项目为单位承担针对非疾病人群的公共卫生服务。

美国PCMH认证在2014版中才明确将人群健康管理纳入,指标对管理好具有共同特征的个体从而服务于大人群的策略和导向十分明确。但这一貌似“公共卫生”领域的健康管理内容,实际上最初是为了改进团队在大量人群管理负荷下的效率。直到2017年版,PCMH才第一次提出初级卫生保健和公共卫生的紧密关系。

中国基公服项目虽然名为“基本公共卫生”,但整合了对象人群的疾病和公共卫生健康管理需求,以单病种/重点人群的社区卫生适宜技术为线条,贯穿三级预防和诊疗相关内容。但在考核指标中,公共卫生领域的标准化特质和医疗领域的个性化特质产生的管理要求的矛盾,特别是在“两病”甚至“重性精神病患者健康管理”之类疾病人群上尤为突出地体现了出来。“达到控制人群的范围比例”和“分层的达标水平要求”这两个指标在流行病学数据上的支持缺失,加上通过抽样取数的考核方法,可能会诱导全科医生为了在项目考核中达标,对每个“两病”患者都设置严格的以考核指标为目标的血压、血糖控制目标,或者在人力资源服务供给不足的情况下,采用其他方式来保障个体手工记录的血压、血糖值达标。虽然绩效的诱导获得了项目内更高的“两病”控制达标率数据,但一定程度上忽略了个性化控制目标的重要性,也忽略了疾病发生、发展特征。绩效考核比循证医学对医生的影响力更为巨大。对大部分基层医疗卫生机构来说,遵循基公服项目考核的标准化要求是获取业务收入的核心方法,从而逐步给社会留下了基层医疗机构“重公卫、轻医疗”“诊疗能力差”等印象。

3.2 学术性行业协会的合作与支持 由于各国在全科医学和基层卫生领域学术性行业协会的发展历史、管理方式和与政府协同方式不同,英、美可以更充分和便利地利用学术性行业协会资源。相比英国NICE在QOF指标制定上的唯一地位,美国的学术性行业协会对NCQA支持的方式更为灵活。NCQA在尊重行业协会权威性的基础上,一方面采用更为自由灵活的自举证方式,另一方面提供基于真实世界数据的质量改进导向,另外还通过“合作伙伴机制”绑定更多学术性行业协会的智力支持,更多尊重了医务人员和基层医疗卫生机构管理者在学术和机构运营策略上的自由,将质量的目标从一个固定的数值变为持续改进的动态目标。整个认证体系灵活性强,虽然未特意强调某一种或具体几种疾病,但流行病学背景和医疗服务购买方的医疗费用控制需求,都极强地引导诊所提供患者需求最大的疾病管理领域。中国案例虽然与英国采用了类似的指标结构,但缺乏行业支持,加上相对其他两国更为单一的考核指标和落实到居民个体上的考核方式,有可能带来与英国类似的背离行为与激励机制设计初衷的问题。

3.3 实现质量需求的人力资源匹配程度

3.3.1 服务团队负荷 中国全科医生除了面临需管理的人群数量压力、团队其他角色支持等问题外,还面临着部分基层医疗卫生机构中基本医疗与公共卫生中的健康管理服务割裂问题。这种割裂管理的方式,会导致全科医生不能与居民建立医防融合的稳定服务关系,服务签约居民的基公服项目之外,仍有大量非本团队签约居民的医疗服务任务,在计算服务负荷的时候需要统一考虑。英美对于单病种个体的管理,都采用“care”一词,对应中国“照护、健康管理”的语义,其内涵包括了在“健康管理”服务过程中所用的所有手段,包括诊疗手段。调整对比口径后,可以发现中国全科医生要实现真正高质量的健康管理服务,所面临的服务负荷压力十分沉重。

3.3.2 服务能力认定和培养 如三方五家报告所示,新的服务模式意味着对服务内容及不同类别医务人员职能的重新界定、服务团队新的专业构成、医务人员在不同层级之间的均衡分配及岗前和在职培训的转型。中国目前没有一个对于在岗全科医生及所需核心团队成员的能力认定体系,一定程度上影响了对核心服务者们的能力培养设计。比如家庭医生团队内部角色的特殊属性和服务供给方式,美国PACT团队和成都市武侯区PCAC团队中的医务助理、质量促进师等角色,分别承担了事务管理、签约人群服务质量改进等职责,其能力的认定和培养方式自成一套体系;比如团队长的团队管理能力。这些重要的能力都在传统的临床培养计划之外。目前全科医生临床规范化培训工作主要由综合医院设计并承担主要培训内容,但规范化培训考核结果与实际服务能力仍有较大差距,这也是中国2018年仍有16.54%的全科医生留在医院类医疗机构工作的一个重要原因。

3.4 信息化支持与质量考核和持续改进

3.4.1 信息化对于考核和质量改进的影响 要完成服务数据的自动化采集,满足基于人群的绩效考核的真实性、及时性、完整性需求,记录真实的健康管理服务行为是基础。虽然健康信息及时同步给患者、增强个人身份识别等方法也是促进真实性的手段之一,但在实践中,真实性保障的核心在于不增加额外的信息录入工作,在服务过程中自然记录服务和患者健康信息。同样,质量改进的第一个步骤是为改进设计制定改进目标和具体计划。数据对于目标、现状,可实施的路径和可干预的人群选择至关重要。但一方面目前中国基层医疗卫生机构提供健康管理的服务场景尚未统一,大部分仍然采用医院信息管理系统加上随访功能,或者单独建设基公服信息系统作为健康管理的记录工具,与完成健康管理有关的签约注册、首诊评估、干预目标和计划制定、团队内部健康管理任务分配、协同外部资源、医患互动、人群数据分析等功能无法在一个信息系统内完成,容易导致服务提供和服务记录“两张皮”;另一方面区域化健康大数据中心并未普及,且基于基层需求的标准化数据库建设程度不高,无法通过整合各个信息系统完成健康管理全过程。英、美都通过与医疗数据标准化行业协会合作,不断研发、更新适合包括初级卫生保健在内的相关业务场景的数据标准合集,指导基层医疗卫生机构信息化支持和数据汇总的建设,从而为实现包括绩效/认证在内的各类需求提供保障。

3.4.2 基层信息化建设障碍 目前一方面中国基层健康管理业务场景还未形成统一标准,医疗和公共卫生尚未在健康管理场景中完全融合,尚没有一个能获得大范围认可的支持基层完整健康管理的信息系统(目前该类信息系统创新研发和推广成本极高);另一方面,区别于医院相对来说更有实力按自我意愿建设信息系统,大部分中国公益性基层医疗卫生机构没有信息化建设的设计和管理能力,也没有相应的资金投入水平。但随着中国信息化发展,近来各地以区域为单位的医疗云数据安全及整合式健康管理软件即服务(SAAS)产品的出现,为基层医疗卫生机构集约信息化建设提供了可行性。

4 结论

4.1 帮助初级卫生保健服务获得理想的质量需要政策和机制联动的支持 医疗服务体系的发展虽然在各国自有特点,但仍有其不受政策影响的行业发展规律,即各国都需要通过发挥最经济适宜的初级卫生保健的作用,优化整个医疗服务体系的供给效率与质量。针对基层的服务质量评估指标代表了各国对基层医疗卫生机构的定位要求,人力资源结构会影响该要求实现的可能性,质量评估和考核方法会影响该要求是否被满足的判断,信息化工具和实践改进方案会影响人力资源的配置,管理和经济激励方式会影响该要求是否被重视。英、美两国的质量考核体系都与应用场景和支持场景紧密挂钩,比如指标设计的多方讨论机制、学科支持的合作机制、连续考核和服务数据的多方反馈与分析机制、信息化支持机制、实践改进的指导机制等。

中国通过实施基公服项目在有限的资源下快速建立起了强大的公共卫生服务“网底”,在部分重点人群上快速实现了初级卫生保健服务均等化,完成了上一阶段的使命。下一阶段中国要通过政策和机制联动,才能解决“重公卫、轻医疗”的考核和管理方式下遗留的基本医疗服务能力“短板”问题。国家卫生健康委从2018年开始,通过完善“社区医院”建设,来调查基层医疗卫生机构过度偏重于公共卫生服务的倾向。但补医疗能力“短板”并不能直接解决医防融合问题。如果缺少真正结合业务场景的医防融合质量考核指标引导和其他行动支持,“社区医院”的建设行动有可能使初级卫生保健的服务方向从一个极端走向另一个极端,甚至有可能仍然存在一个基层医疗卫生机构内医疗和公共卫生分由两个部门管理的情况。

三方五家报告为中国实现“持续医疗质量改进”提出了一些联动的实践路径和计划。比如健全必要的组织框架来领导有关质量信息的收集和制定质量改进战略;对卫生服务质量数据进行系统评估,并不断将结果应用于促进质量改善;开发旨在提高医疗服务质量的工具,并促进其应用等行动计划。同时质量改进结果还与其他包括患者激活、人才队伍培养等7个战略相互关联,无法割裂开来单独实施质量改进行动计划[1]。因此,中国在现阶段有必要设立一个专门针对初级卫生保健的质量组织框架,进一步厘清在中国国情下,初级卫生保健应该分步骤或分发展阶段实现什么样的功能,并以此设定发展质量目标,各部门配合调整所需的政策,设计相应的支持行动计划。

4.2 借鉴国际经验调整对中国初级卫生保健服务的考核指标和方式 中国基公服项目本身的定位,虽然与基层医疗卫生机构的服务定位并不完全重合,但其地位和影响力都超出了项目本身。近年来各方有将原渠道公益性医疗服务内容均纳入基公服项目的集中趋势,更是强化了基公服项目在中国初级卫生保健中的影响力。庞大的项目内容体量,给项目考核指标设计、考核方式和项目经费管理方式都带来了更为复杂的实施障碍。

国外的医疗与预防保健服务常为一个整体,对于在基层医疗卫生机构提供的基本公共卫生和基本医疗服务,大多在同一体系内进行考核[58]。在本文纳入的案例中,英、美两国均通过同一指标体系明确界定其理解的初级卫生保健质量特征,比如英国对疾病诊治水平的关注,美国对患者获得和质量改进的关注。同时,在实现这一关注上,其均有相应的可供借鉴的实施经验。比如英国特别强调NICE和流行病学数据特征对指标设计的支持;美国特别强调质量持续改进的策略和方法概念。同时,针对全国各地初级卫生保健服务意识、业务场景、团队结构、当地可用资源、服务能力等不同,在各地医疗资源数据、服务数据、慢性病患者流行病学数据暂无统一标准和收集的情况下,还可借鉴美国退伍军人组织健康部门在全国各地所属医疗服务体系内同时启动转型的推动策略,培养各地在基层对质量改进的专业领导能力——“自适应”能力[81]。可以借鉴其设置灵活的指标,关注当地适宜的改进方式,而不是“一刀切”的达标标准。从根本上说,一个有用的质量框架必须为服务和结构提供信心和路径,而不是对其进行规范或制裁。

4.3 重视信息化建设对质量改进的支持作用 良好的数据平台基础、持续的数据采集、深入的数据分析及指导运营优化是医疗质量落地的基础。在很多国家的价值医疗战略中,采集数据、衡量疗效和信息技术的应用已成为重要环节[2]。从健康管理对数据应用的需求场景出发,倒逼在记录数据过程中的真实性、完整性提升是中国成都市武侯区等部分地区已经开始的成功尝试[82]。各地在建设基层医疗卫生机构用信息系统过程中,一方面加大政府对公益性基层医疗卫生机构信息化建设的投入,另一方面需要充分借助各类技术资源,克服基层信息化投入分散、健康管理业务场景尚未标准化等障碍。与此同时,还需要强化初级卫生保健人员,甚至学科专家对签约患者的人群分层管理概念,学会利用数据管理人群和个体,才能真正发挥信息化建设的作用。

本研究的局限和不足:(1)因人力资源有限,虽然还有包括澳大利亚、德国品管圈等在内的基层质量指标体系,但限于研究深度和完整性,本文未纳入对比范围。(2)部分引用的英文内容,尚无国内研究文献,在首次翻译上可能存在命名不准确的地方;(3)中国相关文献公开度不足,受限于收集到的资料,有可能存在以偏概全的情况。

作者贡献:黄艳丽负责文章的构思与设计、研究的实施与可行性分析、结果的分析与解释、论文撰写、文章的质量控制及审校,并对文章整体负责,监督管理;黄艳丽、叶静雪、刘鸿源负责数据收集;黄艳丽、叶静雪负责数据整理、论文的修订;刘鸿源负责英文的修订。

本文无利益冲突。