基于地理探测器的人口空间格局与自然因子关系研究

——以桂西南喀斯特—北部湾海岸带为例

2021-10-21丘海红胡宝清

张 泽,丘海红,胡宝清

(1.南宁师范大学北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室,广西 南宁 530001)(2.南宁师范大学广西地表过程与智能模拟重点实验室,广西 南宁 530001)(3.南宁师范大学地理科学与规划学院,广西 南宁 530001)

人口与资源环境的发展是当代全球性问题,人口不断增加,资源短缺,使得人地关系越来越紧张. 人口的空间格局反映了区域自然资源情况和经济水平状况. 因此,揭示人口空间格局与自然因子的关系对缓和人地关系具有重要意义[1]. 我国人口空间格局问题在改革开放后成为了研究的热点[2]. 目前学者们对人口的空间格局研究取得了重要进展,包括研究尺度、研究方法、影响因素和研究区选择等. 在研究尺度上,涉及全球[3]、全国[4-5]、大区域[6-7]、省市级、县级[8-10]. 在研究方法上,有地理加权回归[11-12]、空间统计分析法[13]、洛伦兹曲线法[14]等方法. 在影响因素方面,有自然因素、经济因素,自然因素有高程[15]、坡度[16]、水资源[17]等,经济因素有人均GDP[18]、公共服务设施[19]、交通可达性[20]等. 在研究区选择上,有高原山区[21]也有城市[2]等区域. 尽管人口空间格局研究在许多方面取得了新进展,但在研究区的选择上有一定的局限性,影响因子探测方面需进一步的研究. 如针对喀斯特和北部湾进行单独人口空间分布的研究颇为丰富,研究内容分别以喀斯特地区和北部湾地区人口分布和自然因素的关系为主,而探究过渡性空间各类自然因子对人口空间格局的差异和各类自然因子叠加后对人口分布的影响强度的研究相对匮乏. 地理探测器是揭示驱动力的一种解释方法,在应用方面没有过多的假设条件,可以克服处理变量的局限性,很好地探测山江海过渡性空间的影响因素.

山江海过渡性空间源于山地-流域-近海综合过渡体,始于喀斯特和北部湾区域共轭发展的简称,目的是构筑山-江-海发展新格局,科学合理地利用各地区的有力优势,形成山江海联动综合发展的形式,改变现在发展的不均衡,缩小发展差距. 其非单一的自然地理空间,也非单一的人文地理空间,是人与自然相互作用的渐变过渡带,表现出人地关系的复杂性和不确定性[22-23]. 桂西南喀斯特-北部湾海岸带既是喀斯特岩溶治理区也是大西南沿海发达的黄金地区,是推进西部大开发形成新格局的重要区域. 本研究以桂西南喀斯特-北部湾海岸带为研究区,以县(区)为研究单元,采用空间自相关的方法研究该区域的人口空间分布特征,选取影响该区域人口空间分布的主要自然影响因子,采用地理探测器模型,揭示山江海过渡性地理空间的人口空间格局与自然因子的差异及各因子叠加后对人口空间分布的影响强度,以期为该区域的生态可持续发展、生态移民安置与城镇体系优化布局提供科学参考.

1 研究区概况

桂西南喀斯特-北部湾海岸带位于广西壮族自治区的西南部,地理坐标:104°28′~109°56′E,20°26′~25°07′N,桂西南喀斯特地区(百色市、崇左市),共有19个县(区);北部湾经济区(南宁市、北海市、钦州市、防城港市),共有24个县(区),总面积96 386 km2. 研究区地势从西北沿云贵高原山麓向东南北部湾海岸带整体逐渐降低. 气候有:亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季温和少雨,热量充沛,气温2.8~33.4 ℃,平均气温20.4 ℃,降水量837.6~1 734.89 mm;还有热带海洋性季风性气候,全年高温,有明显的旱雨两季,气温5~40.4 ℃,平均气温23.5 ℃,降水量1 745.6~3 111.9 mm,雨量充沛,水资源丰富. 有时会有极端天气发生,如台风、干旱和洪涝等. 截止到2018年底,桂西南喀斯特地区人口总数672.66万,北部湾经济区人口总数1 105.28万.

随着城市化加快推进,桂西南喀斯特-北部湾海岸带面临的生态环境问题日益严峻,主要为石漠化区水土流失、暴雨洪涝、热带气旋、土壤肥力下降. 2018年,该区域43个县(区)的人口有不同程度的增长,人口数量增多将增加生态环境压力. 此外,该区域地处中国西南边境,对边境地理的研究有推动作用,同时该区域是西部陆海新通道,对推动“一带一路”建设实现可持续发展,以及对生态环境可持续发展都具有一定的现实意义.

2 研究数据与方法

2.1 影响因子选取与数据处理

借鉴已有人口空间分布和自然因子关系的指标选取情况[1-2],根据数据的可获取性,选取影响该区域人口空间分布的主要自然因子. 各自然因子选取依据及数据处理方法如下:

(1)高程:高程可以影响人类生活的舒适性. 数据来源于国家基础地理信息中心,分辨率30 m×30 m. 通过ArcGIS软件分区计算各县(区)矢量斑块覆盖下的栅格数平均值. (2)坡度:坡度是影响城市建设成本和人类便利度的重要指标. 数据由高程数据通过ArcGIS软件获得栅格值,分区计算各县(区)坡度平均值. (3)土壤类型面积:适合人类居住土壤类型面积是影响人类生产生活的重要指标. 数据来源于《1∶100 万中华人民共和国土壤图》[24]. (4)地貌类型面积:适合人类生产生活的地貌类型是影响人类居住的重要指标. 数据来源于《中华人民共和国地貌图集(1∶100万)》[25]. (5)平均气温:气温对人类生产生活、健康等具有重要的影响. 数据来源于国家气象科学数据中心,通过ArcGIS软件的空间分析模块对数据进行反比距离权重法(IDW)插值. (6)河网密度:人类具有居住亲水性,河网是影响人口空间格局的重要因素. 将土地利用数据重分类并提取河网,河网密度=各县(区)的河网总面积/对应县(区)的总面积. (7)植被覆盖指数(NDVI):植被覆盖的高低影响着人类氧含量和人居温度等. 数据来源于美国地质调查局陆地产品,对所获得的陆地产品采用最大合成法(MVC)合成为年NDVI数据,并去除异常. (8)湿润指数:人类适宜在湿润指数适中的区域生活,太低或太高对人类的健康和生活等都有不利的影响. 数据来源于中国科学院资源环境数据中心,对获得的数据利用ArcGIS软件的空间分析模块进行反比距离权重法(IDW)插值.

各县(区)的人口数据主要来源于广西统计局. 本研究将常住人口数据导入到ArcGIS软件中,进行可视化处理.

2.2 研究方法

2.2.1 空间自相关

空间自相关是解析某一位置的要素观测值与相邻位置上观测值的关联程度,分为全局空间自相关和局部空间自相关.

(1)全局空间自相关

全局空间自相关是某一要素的属性值在整个空间的特征,用莫兰指数(Global Moran’sI)表示. 取值范围为[-1,1],莫兰指数为负,表示空间负相关,数值越小空间差异性越大;莫兰指数为正,表示空间正相关,数值越大空间相关性越好;莫兰指数为0表示无空间相关性[1]. 公式如下:

(1)

式中,n为要素的总数,S0为空间权重的集合,wi,j为要素i和j之间的空间权重,Zi是i属性与其平均值的偏差,Zj是j属性与其平均值的偏差.

(2)局部空间自相关

局部空间自相关是判断要素的属性是否有聚集和异常特征,揭示其局部空间单元的分布情况[1].公式如下:

(2)

(3)

式中,S2是要素单元xq方差,m为要素单元的总数目,wpq是要素p和q的权重.Ip>0表示该区域某要素周围相似值在空间上集聚,反之Ip<0表示非相似在空间上集聚.

2.2.2 地理探测器

本研究采用地理探测器[26]对桂西南喀斯特-北部湾海岸带的人口空间格局与自然因子的关系进行分析.

(1)因子探测

因子探测是探测某因子多大程度上解释变量的空间分异.将人口密度图层与自然因子图层叠加,探测自然因子(具体自然因子如表1所示)间的重要性,公式如下:

表1 2018年桂西南喀斯特-北部湾海岸带自然因子指标Table 1 Indicators of natural factors of Karst-Beibu Gulf Coastal Zone in Southwest Guangxi in 2018

(4)

(2)生态探测

生态探测用于探测比较自然因子A和B对人口密度空间分布的影响是否显著,以F统计量来衡量,公式如下:

(5)

(6)

式中,nX1和nX2分别为A和B的样本量,SSWX1和SSWX2分别是X1和X2形成层的层内方差之和,L1和L2分别为A和B分层数目.

(3)交互作用探测

交互作用探测用于探测自然因子A、B相互作用后是否会强化或弱化人口密度的影响,主要有以下5种类型(见表2):

表2 交互探测类型Table 2 Interaction probe types

3 结果分析

3.1 人口空间格局特征

根据图1可知,2018年桂西南喀斯特-北部湾海岸带的县(区)人口总量和人口密度在空间分布上有一定的差异.人口总量超过100万人有宾阳县、横县、灵山县和合浦县,其中灵山县人口最多,达到176.73万人;人口总量在60~100万人的地区主要分布在超过100万人口总量地区的周围;人口总量在40~60万人的地区主要分布在该区域的中部,共有11个县(区)在此等级中;人口总量在25~40万人的有10个县(区),主要分布在西北地区和中部;人口总量<25万人的地区零星地分布在该区域的周围,凭祥市的人口最少,11.61万人.人口密度最高的地区在该区域的东南部,分布比较集中,在超过4 000人/km2的地区中海城区的人口密度最高,达4 760人/km2;人口密度在2 000~4 000人/km2的地区主要分布在超过4 000人/km2地区的周围,在超过 4 000 人/km2地区的西侧;人口密度在1 000~2 000人/km2的地区主要分布在该区域的中部,分布也比较集中;人口密度在500~1 000人/km2的地区主要分布在西北部和西南部;人口密度<500人/km2的地区主要分布在西北部和中南部,其中人口密度最小的是田林县,为98人/km2.总体而言,桂西南喀斯特-北部湾海岸带的人口总量分布与人口密度分布的趋势大体相同,西北地区人口密度在1 000人/km2以下、人口总量较少,东南地区人口密度在2 000人/km2以上、人口总量较多,呈现出“西北少,东南多,中部居中”的特征;从西北部向东南部有逐渐增多的空间格局,呈阶梯式过渡性分布.

图1 2018年桂西南喀斯特-北部湾海岸带人口总量和人口密度分布Fig.1 Total population and population density distribution of Karst-Beibu Gulf Coastal Zone in Southwest Guangxi in 2018

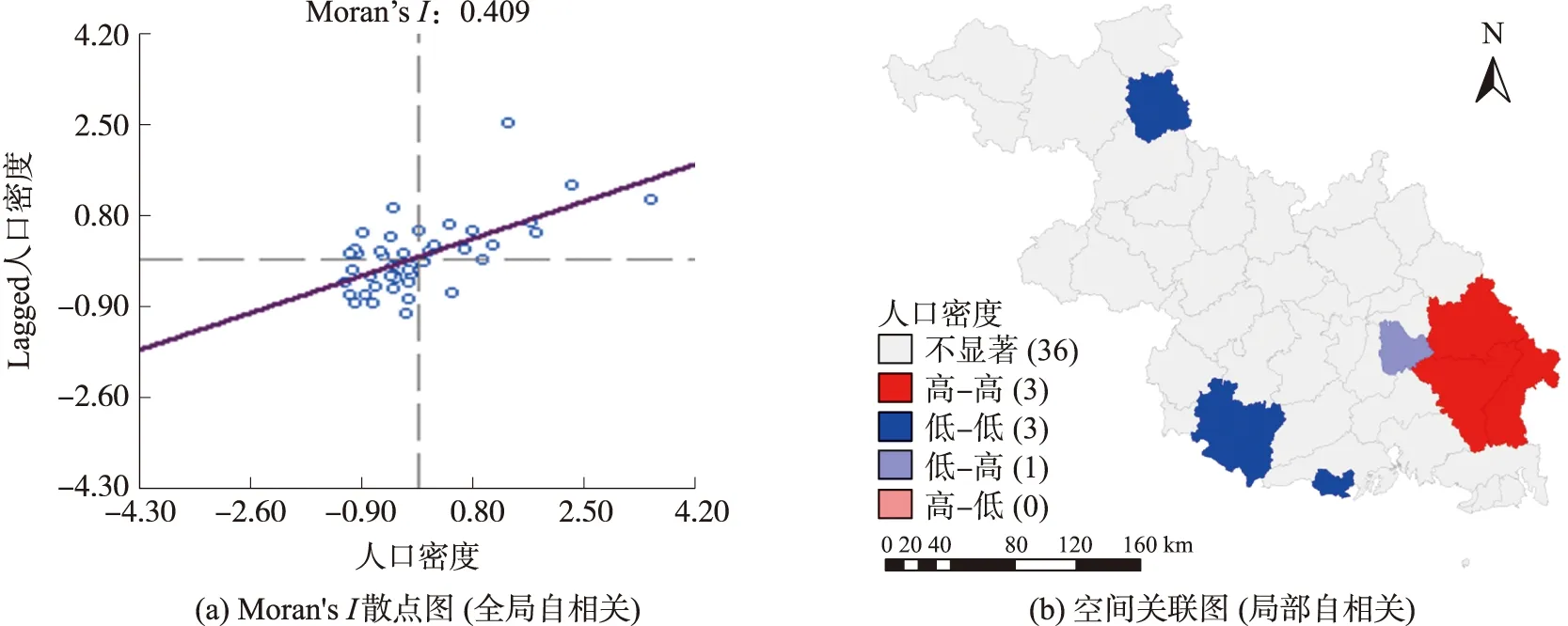

3.2 人口分布的空间自相关

根据图2可以分析2018年桂西南喀斯特-北部湾海岸带人口密度的空间自相关,该区域人口密度的莫兰指数(Moran’sI)为0.409,为正值,表明不是随机分布的,经显著性检验z值为3.922 2,p值为0.003,小于0.05,置信区间大于95%,说明该区域呈现出空间正相关关系.该区域人口密度的局部空间自相关不显著的县(区)较多,共有36个;人口密度的高-高聚集区有3个县,集中分布在该区域的东南部,有横县、灵山县和浦北县,这3个县的人口密度也是最高的,并且该区域的地势平坦,自然条件较好,与海域距离适中,水路交通便利;人口密度的低-低聚集区也有3个市(县),分布在该区域的西南部和北部,分别是凌云县、宁明县和东兴市,凌云县是喀斯特石山区,自然条件差,区域人口数量少,宁明县和东兴市均是边境区域,远离中心城镇,而且宁明县的喀斯特山地也相对较多;人口密度的低-高聚集区只有1个区,是南宁市的邕宁区,该区是南宁市新区,还处于刚发展的状态,远离南宁市市中心,人口相对较少;无高-低集聚区.

图2 2018年桂西南喀斯特-北部湾海岸带人口密度的空间自相关关系图Fig.2 Spatial autocorrelation diagram of population density of Karst-Beibu Gulf Coastal Zone in Southwest Guangxi in 2018

3.3 自然因子与人口密度分布关系

不同的高程之间的人口密度差异显著.高程在150m以下的人口密度最大,为4 760 人/km2,主要分布在该区域中南部的北部湾区域,约为高程超过600m的48倍、高程400~600m的9.5倍、高程150~200m的2.3倍.整体上,人口密度随高程的增高逐渐降低,呈现出低高程聚集的特点(图3(a)).

不同的坡度对人口密度有不同程度的影响,人口密度随坡度的空间分布情况与随高程的空间分布情况相似.坡度在12°以下的人口密度居高,为2 047~4 760人/km2,但坡度6°以下并不是人口密度最高区.人口密度最高区在6°~12°,分布在该区域的中部,约是坡度12°~15°的2.3倍、15°~20°的4.7倍、20°以上的32倍.坡度对人口密度的空间分布具有显著的影响(图3(b)).

该区域有一部分是喀斯特山区,土壤类型面积对人口密度的分布有一定的影响.喀斯特土壤类型面积超过400km2的主要分布在西北部,200~400km2在其周围分布,此处人口密度较低,土壤类型面积平均为223km2.喀斯特土壤类型面积在25km2以下的主要分布在中部,并且是人口密度分布较高区域.整体上,随着喀斯特土壤类型面积的增加人口密度逐渐减少(图3(c)).

图3 2018年桂西南喀斯特-北部湾海岸带各自然因子与人口密度关系图Fig.3 The relationship between each natural factor and population density of Karst-Beibu Gulf Coastal Zone in Southwest Guangxi in 2018

该区域的地貌类型喀斯特山地居多,其余的地貌类型还有丘陵、台地和平原.喀斯特山地主要分布在西北和西南部,人口密度较小,约为304人/km2,没有喀斯特山地的地区主要分布在中部和南部,人口密度相对较大,约为3 611人/km2.整体上,仅有喀斯特山地人口密度最小,人口密度随着喀斯特地貌类型面积的增加呈现减小趋势,其中影响最大的地貌类型为喀斯特山地(图3(d)).

气温的变化对人口密度的空间分布有不同程度的影响.平均气温18~23 ℃时,人口密度最高,约 3 699 人/km2,主要分布在该区域的中部和东部,是气温18 ℃以下的10.3倍.气温18 ℃以下的地区主要分布在西北部.部分沿海县(区)气温达到25 ℃以上,人口密度依旧很大.整体上,人口密度随着气温的升高而增大(图3(e)).

湿润指数偏高的区域主要在北部湾的沿海地区,此处的人口密度相对较大,约是3 032人/km2.该区域的中部人口密度也较大,但湿润指数偏低,在西北区域人口密度偏小,湿润指数也同样较小.整体上,湿润指数对人口密度的分布有一定的影响,会随着湿润指数的增大而增大(图3(f)).

植被覆盖情况对人口密度的空间分布有一定的影响.植被覆盖指数0.9以上的区域均是人口密度在500人/km2以下的地区,主要分布在西北部的喀斯特山区,说明政府及相关部门在近几年提出的封山育林控制人类活动取得了一定的成效.而人口密度较大的集中区是植被覆盖指数0.3以下的区域,约是 2 917 人/km2,主要分布在该区域的中南部的城镇区.整体上,人口密度随着植被覆盖指数的增大而降低(图3(g)).

河网密度对人口密度的影响是比较显著的.该区域的河网密度呈现出两极分化的情况,西北部除右江区以外的河网密度较小,同时人口密度也较小,约是941人/km2,东南部除兴宁区以外的河网密度较大,人口密度也较大,约是3 011人/km2.整体上,河网密度越大,人口密度越大(图3(h)).

3.4 自然因子对人口分布影响力分析

地理探测器可以很清晰系统地分析自然因子对人口分布的影响,各自然因子对人口密度的作用强度不同,同一自然因子对不同地区的人口密度的影响强度也存在差异,不同的自然因子叠加后影响强度有增减作用,将8个自然因子分等级后离散化处理进行地理探测.

因子探测器揭示各因子对人口密度的影响力,通过计算自然因子的PD,H值,提取8个自然因子对人口密度的影响,排序是:高程>河网密度>坡度>平均气温>湿润指数>植被覆盖指数>地貌类型面积>土壤类型面积. 根据探测结果发现,高程的影响力最大,PD,H值为0.768且解释力在75%以上,所以高程是主要的自然因子;河网密度和坡度的PD,H值分别为0.644和0.541,解释力在50%以上;平均气温和湿润指数的PD,H值分别为0.337和0.301,解释力均超过了30%;植被覆盖指数、地貌类型面积和土壤类型面积的PD,H值分别为0.281、0.270和0.212,解释力均超过20%,且土壤类型面积对人口密度的空间分布解释力是最小的.

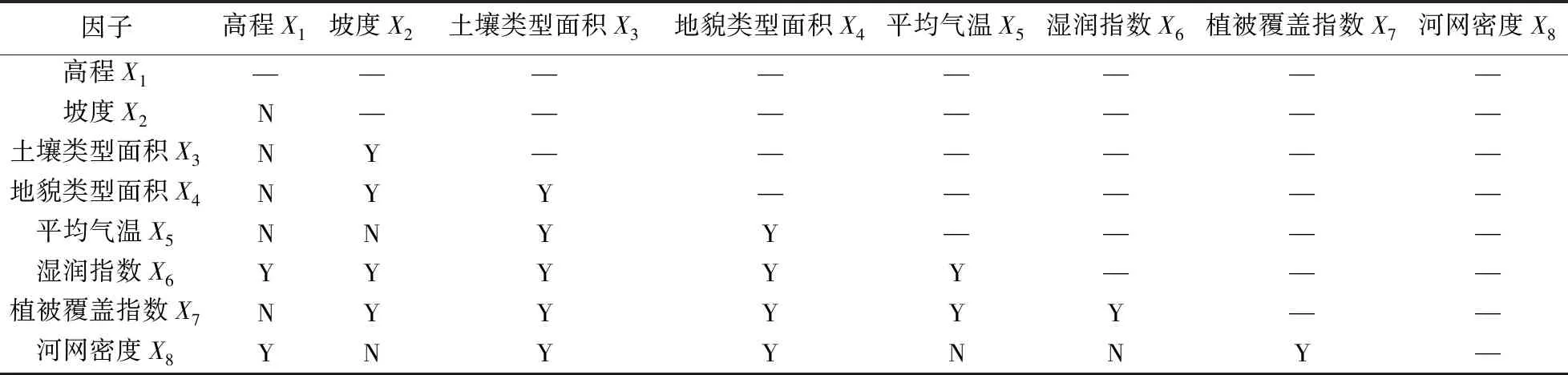

生态探测器反应自然因子对人口密度空间分布的影响是否显著,每两个自然因子之间是否有显著差异.由表3可知:高程与河网密度和湿润指数对人口密度空间分布有显著差异,与植被覆盖指数、土壤类型面积、地貌类型面积、坡度、平均气温对人口密度空间分布无显著差异;坡度与土壤类型面积、地貌类型面积、湿润指数、植被覆盖指数对人口密度空间分布有显著差异,与平均气温和河网密度对人口密度空间分布无显著差异;土壤类型面积与地貌类型面积、河网密度、坡度、平均气温、湿润指数和植被覆盖指数对人口密度空间分布有显著差异;地貌类型面积与河网密度、平均气温、湿润指数和植被覆盖指数对人口密度空间分布有显著差异;平均气温与湿润指数和植被覆盖指数对人口密度空间分布有显著差异,与河网密度对人口密度空间分布无显著差异;湿润指数与植被覆盖指数对人口密度空间分布有显著差异,与河网密度对人口密度空间分布无显著差异;植被覆盖指数与河网密度对人口密度空间分布有显著差异.

表3 2018年桂西南喀斯特-北部湾海岸带各自然探测因子的显著性检验Table 3 The significance test of each natural detection factor of Karst-Beibu Gulf Coastal Zone in Southwest Guangxi in 2018

交互作用探测器反应自然因子两两交互作用下对人口密度空间分布的解释力是增强、减弱或相互独立. 利用该探测器探测驱动因子之间和人口密度空间分布的相互关系,得到表4.

表4 2018年桂西南喀斯特-北部湾海岸带各自然探测因子交互作用情况Table 4 The interaction of various natural detection factors of Karst-Beibu Gulf Coastal Zone in Southwest Guangxi in 2018

研究发现自然因子对人口密度空间分布的交互作用结果只有双线性增强和非线性增强,不存在减弱作用和相互独立. 交互作用探测结果显示,自然因子高程X1、土壤类型面积X3、地貌类型面积X4、植被覆盖指数X7与其他自然因子均呈双线性增强;坡度X2与平均气温X5、湿润指数X6呈非线性增强;平均气温X5与湿润指数X6、河网密度X8呈非线性增强. 其中高程因子与其他自然因子两两叠加后的作用较强,尤其与坡度因子的交互作用最强,解释力超过90%,主要是该区域山地较多,海拔落差大,其他因子不能避免受高程的影响. 土壤类型面积和地貌类型面积与其他因子叠加时,解释力一般,因为该区域地处亚热带,气候条件较好,水量充沛,具备适宜人类居住的自然条件,所以土壤类型面积和地貌类型面积在单独作用时对人口密度空间分布的解释力不强. 各类自然因子交互探测结果显示,当两类自然因子适合人类居住时,交互作用结果表现为增强. 自然因子对人口密度空间分布的影响不是相互独立的,任何因子的改变都可能影响人口空间分布的变化.

4 结论

(1)桂西南喀斯特-北部湾海岸带的人口分布不平衡,西北地区人口密度小、人口总量较少,东南地区人口密度大、人口总量较多,呈现出“西北少,东南多,中部居中”的特征;从西北部向东南部呈逐渐增多的状态,人口分布呈现了显著正相关和一定聚集性,而且高值区和低值区不是随机分布.

(2)桂西南喀斯特-北部湾海岸带的人口空间格局随自然因子的不同而不同. 整体上,人口密度随适宜人类居住的自然因子的增加而增加. 高程较低、坡度、湿润指数和植被覆盖指数较小、土壤类型多样且溶蚀性较弱的区域人口密度较高;平均气温较高、河网密度较大的区域人口密度较低.

(3)单因子对人口密度空间分布影响最大的是高程,影响最小的是土壤类型面积,所有探测因子解释力超过20%. 任意两因子叠加作用后都能增强对人口空间分布的影响,强化方式为双线性增强和非线性增强. 高程因子与其他自然因子两两叠加后的作用较强,尤其与坡度因子的交互作用最强,解释力超过90%. 各类自然因子交互探测结果显示,适合人类居住的两类自然因子交互作用结果表现为增强.