冼星海后期音乐创作与中华民族意识

2021-10-20李昊朗

李昊朗

(沈阳音乐学院 戏剧影视学院,辽宁 沈阳110000)

冼星海在鲁迅艺术学院任教和创作的时间虽然不足两年,但是为冼星海的创作深深地注入了民族的血液,为他后期的音乐创作①奠定了民族基调。周恩来总理为冼星海题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声!星海同志”,足以看出冼星海音乐创作中体现的强烈的民族意识。“他一生创作了二百多首群众歌曲,四部大合唱,两部歌剧(其中一部未完成),两部交响乐,四部交响组曲(其中两部仅完成钢琴谱,未及配器),一部交响诗(钢琴谱),一部大型管弦乐曲,以及许多器乐独奏、重奏和声乐独唱曲。”[1]这些音乐作品不仅能够表现冼星海音乐创作数量之多,而且可以展示他涉及的广泛的音乐体裁和全面的创作领域。1940年,为了给电影《延安与八路军》进行后期配音,冼星海踏上了去往异国他乡的路,直到1945年病逝,都未能回到延安这片土地。冼星海的音乐创作受延安时期思想情感的影响而得到再一次升华,留下了充满民族精神的宝贵音乐财富。冼星海创作了《第一交响乐·民族解放》(也称《民族解放交响乐》)、《神圣之战》、交响诗《阿曼该尔达》、四部管弦乐组曲、管弦乐《中国狂想曲》等音乐作品,我们从中不仅能够看到他对音乐创作的思考,而且可以从作品中体察一位音乐家的民族自豪感和对祖国的深厚情谊。冼星海的创作将“民族化”这一创作定位作为毕生的追求,开启了中西音乐结合的探索之路。最重要的是,他不遗余力地给音乐赋予斗争性,使原本仅具有艺术功能的音乐增加了“武器”属性,配合革命唤醒了一大批仁人志士,为中国的解放发挥了积极作用。

一、冼星海1940年后的音乐作品概述

冼星海在1940年抵达苏联,率先完成了交响乐《第一交响乐·民族解放》的创作。这部音乐作品是中国第一部真正的交响乐,对这种体裁的音乐作品创作具有非常重要的开拓性意义。冼星海是一位革命音乐家,这部作品是根据他的个人经历和所处的时代背景进行创作的。

冼星海从法国留学归来后,他的音乐作品没有得到人们的赏识,事业的挫败感让他更想通过音乐唤醒大众。国内抗战的情形,使文艺的发展到了刻不容缓的阶段,冼星海希望通过《第一交响乐·民族解放》反映社会现实,实现自己用音乐救国的愿望。冼星海抵达莫斯科以后才全部完成了国内暂停创作的《第一交响乐·民族解放》,作品的名称就是冼星海想表达的主题——为实现民族解放而斗争。

管弦乐《第二交响曲·神圣之战》是一部单乐章的交响乐,也是与战争相关的音乐作品。这部作品较为特殊,创作于卫国战争期间。法西斯猖獗的年代,苏联也遭受了德国法西斯的侵袭,这一背景与中国相近:“在卫国战争的严峻日子里,苏联人民忍受了极度困苦的生活……在这样的生活条件下,星海仍旧拿起他的笔投入战斗。他接受季米特洛夫同志的建议写了《神圣之战》(第二交响乐),表达了对苏联卫国战争的支持和对法西斯分子的仇恨。”[2]中国红军和苏联红军奋起抵抗,是为了完成抗战的神圣使命,因此这部作品能够在很大程度上突出冼星海即使身在异国他乡也要用音乐来表现同法西斯抗战到底的决心。

《中国狂想曲》是冼星海音乐创作生涯的最后一部作品,这部作品的配器十分丰富,包括西方的管弦乐队和中国的民族乐器;冼星海在采用西方作曲技法的同时,又力求让作品具有中国的民族特色,是对这种体裁作品的伟大尝试。

这几部大型音乐作品是冼星海在苏联时创作的比较重要的作品,他还创作了四部管弦乐组曲:《第一组曲——后方》《第二组曲——牧马词》《第三组曲——敕勒歌》《第四组曲——满江红》。这四部作品的共同点是围绕着一个主题,即表现自由、争取自由,坚信中华民族在抗战中一定能取得胜利。冼星海在这四部组曲中都运用了民族元素,《后方》的四个乐段中采用了多个省份的民间小曲和民歌,这些民间音乐作品通过管弦乐组曲的形式展现,不仅保留了原作品的地方韵味,而且更加适合普适性传播和时代要求;《牧马词》是根据蒙古当地的民歌来创作的,作品气势磅礴且富有律动感,将内蒙古地区民歌厚重绵长音色特征展露无遗,呈现出人们在广袤草原策马驰骋的画面;《敕勒歌》取材于古代鲜卑族的民歌,鲜卑族是魏晋南北朝时期对中国影响最大的少数游牧民族。在创作上,冼星海对这一部分的创作主要集中在对乌兰巴托风光的描写:“(1)小行板。用蒙古民歌表现辽阔草原的壮丽景色;(2)快板。用蒙古歌曲《我们的党》表现蒙古工人劳动新生活;(3)中板。用东方牧歌描写蒙古牧民踊跃支援前线;(4)谐谑曲。用蒙古歌曲《新女性》和《儿童歌》歌唱蒙古欣欣向荣;(5)慢板。用乌兰巴托民歌《树阴之下》描写乌兰巴托傍晚即景。”[3]这几个乐段,抒发了作者对祖国的思念以及对和平生活的向往与深刻理解。冼星海创作《第二组曲——牧马词》和《第三组曲——敕勒歌》,更多的是出于对生活的感悟:“我为什么写呢? 因为我每天都忘记不了要动笔写曲,在这个时候,我换了另一环境到了乌兰巴托……又听到每天早晨的飞鸟歌唱,牛羊遍野,在此使我想念到祖国和世界之大,自己的渺小和正漂流着客途的心情;……这样就使我动了笔写了!我连续地写了六个星期。”[4]鲜卑族的早期统治中心是阴山脚下的盛乐,在今内蒙古和林格尔县的西北方。冼星海的音乐中不仅有对祖国的思念,而且是触景生情在一种无法归国的情景下抒发自己的情感。《满江红》“全曲主题选自中国二十年代杨荫浏改配之词牌曲——岳飞《满江红》,音乐豪壮,气势恢宏。”[3]除此之外,冼星海还修订了《黄河大合唱》,创作了二部合唱《贺新年》、管弦乐《音画·中国生活》、艺术歌曲《天净沙·秋思》等多部作品。冼星海已经对民族化的创作概念有了较为深刻的理解,不仅体现在将中华民族优秀的音乐元素作为核心应用于创作,而且精准细化地聚焦少数民族的特色音乐语言,全面且深入地展示中国多民族共荣的音乐包容性,让作品永远能够给人以“家”的慰藉和创新思考。

二、音乐创作与“民族意识”

音乐创作方面,本文仅对冼星海在苏联时期创作的第一部作品《第一交响乐·民族解放》和最后一部作品《中国狂想曲》展开分析,尝试总结这两首作品体现的民族特征和民族创作意识。

(一)《第一交响乐·民族解放》

古典主义时期,奥地利音乐家弗朗茨·约瑟夫·海顿(Franz Joseph Haydn)确立了交响乐的结构形式。冼星海创作《第一交响乐·民族解放》时,距古典主义时期已经有两个多世纪之久,这是中国交响乐的一次伟大尝试。《第一交响乐·民族解放》根据交响乐的结构特点创作,包括四个乐章,按照“快板—慢板—中板或小快板—快板”的速度进行。

《第一交响乐·民族解放》的第一乐章名为“锦绣山河”,冼星海以民间音乐作为创作的素材,这是他音乐创作的特点之一,在很多作品中都得到了体现。《第一交响乐·民族解放》的第一乐章主要展现祖国的大好河山,这一乐章保留了多个主题,在演奏过程中不断“再现”,不断增强内部联系:“呈示部的主部主题在辽阔、美丽的意境中奏出,这个主题在发展部经过扩展、调性变化,多次在曲中出现,并以铜管的全奏再现。副部主题带有奋进精神,在全体弦乐的G弦上呈示,再现时有明显的调性回到主调的古典奏鸣曲式的特点。”[5]

《第一交响乐·民族解放》的第二乐章名为“历史国难”,是带有引子的三段体结构,这一乐章共有两个主题,冼星海使用了小军鼓、小号、铜管等节奏和音色都有特点的乐器,反复表现“争取自由”“争取平等”这两个主题。

《第一交响乐·民族解放》的第三乐章名为“保卫祖国”,这一乐章的创作有两个特点:首先,乐章由三段舞曲组成,分别是“龙舟舞”“纸鹤舞”“狮子舞”;其次,三段舞蹈均取自民间,与冼星海个人的成长经历和他对民间音乐的了解有紧密关系。

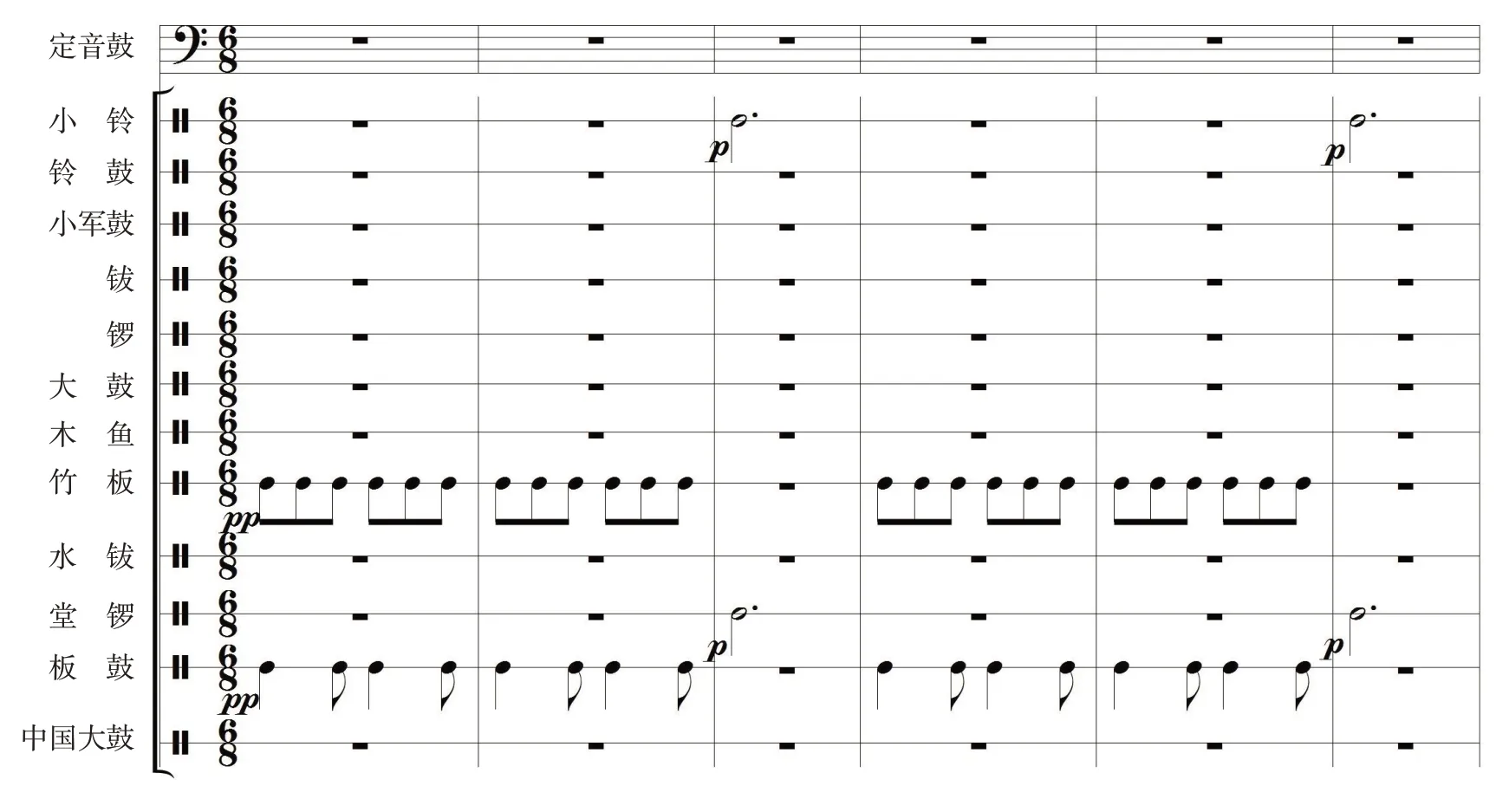

《第一交响乐·民族解放》的第四乐章名为“建立新民主主义的新中国”,旋律中融入《国际歌》的主题,代表着人民终将取得抗战的胜利。《第一交响乐·民族解放》第四乐章中的《国际歌》旋律,由小号单独进行演奏,见谱例1。

谱例1 《第一交响乐·民族解放》第四乐章中的《国际歌》旋律

《第一交响乐·民族解放》各乐章的名称呈递进关系,是根据历史发展的脉络书写的。冼星海在《第一交响乐·民族解放》的创作和个人情感方面都付出了巨大的努力,他对音乐创作的执念和对国家人民的情感,在这部作品中显露无遗。

(二)《中国狂想曲》

“《中国狂想曲》是冼星海旅苏期间的又一重要作品,也是冼星海的绝笔之作。全曲选取五首中国民歌作为主调,运用变奏手法展开成五个乐段。(一)情歌;(二)五月鲜;(三)下山虎;(四)观灯;(五)秧歌。由于其具有鲜明的民族特色,建国后曾被大型民族乐队多次移植演奏,深受听众欢迎。”[3]《中国狂想曲》具有突破意义,可以视为中国第一首狂想曲作品。狂想曲是指以民歌曲调为主题发展而成的器乐作品,多以民歌曲调为基础进行变奏。《中国狂想曲》进行了很明显的狂想曲创作尝试,五个乐段的主题旋律选取了山西、广东、陕西等地的民歌,这些民歌的曲调多为流畅优美的五声调式。冼星海考虑到西方音乐作品以七声调式为创作基础,就在和声的创作上进行了一定的调整。为了兼顾本作品中的民族元素,冼星海使用了大量的调式和声,根据旋律音的不同省略某些音,但是仍然围绕着“do-re-mi-sol-la”五个音来创作和声。

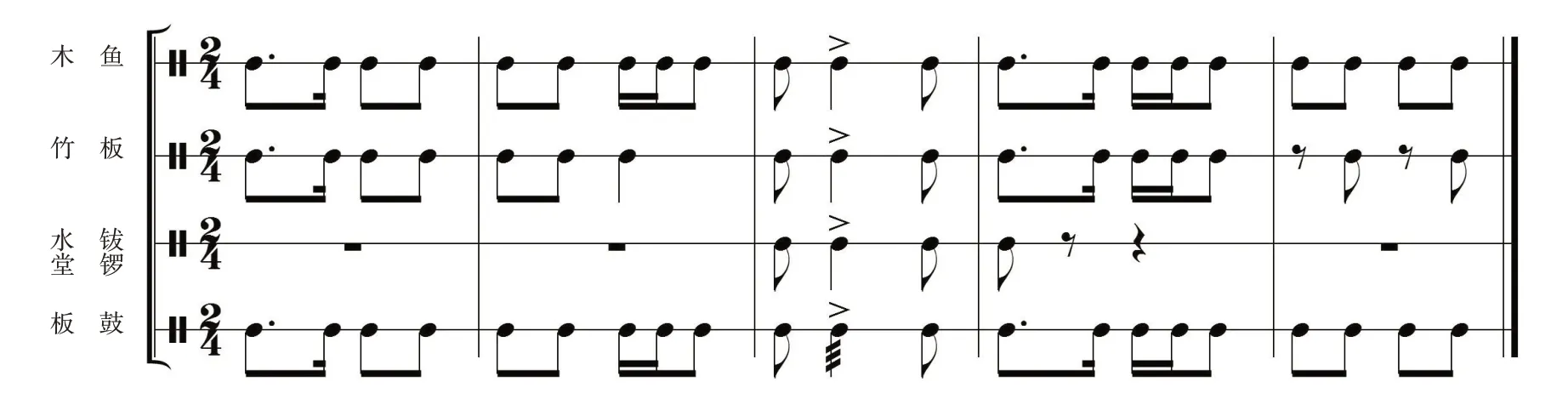

《中国狂想曲》作为一部大型的管弦乐作品,使用了十分丰富的配器。冼星海在作品中运用了三十一种乐器,包括中国传统乐器钹、锣、大鼓、木鱼、竹板、水钹、堂锣、板鼓、中国大鼓,既丰富了作品的音响,又突出了民间色彩。这种现在比较常见配器运用,在当时是冼星海的一种创新性尝试,既可以营造出和完全的西方作品不一样的音响效果,也可以增加作品的整体感觉,使之更有趣味。

《中国狂想曲》开篇对中国传统乐器的使用,见谱例2。

谱例2 《中国狂想曲》开篇对中国传统乐器的使用

冼星海在《中国狂想曲》中对木鱼、锣、板鼓等几种乐器使用较多,这样能够更好地表现节奏和情感,见谱例3。

谱例3 冼星海在《中国狂想曲》中对木鱼、锣、板鼓等乐器的使用

我们从这些作品中可以发现,冼星海的音乐创作具有以下几个特点:

第一,冼星海对民族音乐的运用十分广泛。当时,创作大型器乐作品是一种非常普遍的现象,在20世纪20至30年代专业音乐发展之初就已经存在,但是由于各方面条件都不成熟,作品也存在一定的问题。抗战期间音乐创作涉及比较多的主题是“民族化”,音乐创作如何结合民族化,成为对作曲家的考验。冼星海在他的作品中融入了民歌和民间小曲,或者根据词牌曲的主题进行改编创作,这是他对音乐创作的实践,也是他对民族音乐的探索。

第二,冼星海注重中国音乐同西方音乐的结合,对大型器乐体裁进行了丰富的实践和创作。这个特点在《中国狂想曲》中体现得十分明显,冼星海用西方的管弦乐队和中国传统的民族乐器来表现中国的民族风格。可以说,这一点也同样体现在当时的作曲家的创作之中,西洋文化对中国来说是一种舶来品,是需要人们学习和实践的。

第三,冼星海的创作主要表现与时代背景相结合的现实社会生活,这是特殊历史背景下的必然结果。一位具有历史使命感的音乐家,在民族危亡之际,在个人生命的最后阶段依然奋斗在音乐事业的最前线,这也是冼星海对音乐救国最好的诠释。

三、对音乐创作及“民族化”的思考

1940年既是抗日战争激烈进行的时刻,也是中国专业音乐逐步发展起来的阶段,创作出具有民族精神并且能够代表人民大众呼声的作品刻不容缓。相比于西方国家,我国专业音乐起步较晚,20世纪初学堂乐歌的出现和普及逐步让人们对音乐有了更清楚的认知,尤其是大众对音乐教育产生了普遍性的需求,从海外留学归来的音乐家开始着手构建中国的专业音乐架构。如何创作出体现中华民族血统和灵魂的音乐,成为当时音乐家们着力思考的问题。

在此背景下让当时的中国音乐创作快速成熟起来并且彰显出民族特色,是具有一定困难的。冼星海的作品是时代社会背景下文艺创作的分支,可以反映当时音乐创作的一个侧面,同时在很大程度上也暴露出当时音乐发展中存在的问题。

第一,根据地的社会环境较为艰苦,专业音乐的发展速度相对较慢。

鲁迅艺术学院成立于1938年,下设音乐系、美术系、戏剧系、文学系,音乐系为抗战音乐的发展作出了不可磨灭的贡献。这一时期的音乐创作主要围绕歌曲作品创作了大量的民歌、军歌、儿歌等等,大型声乐作品和器乐作品数量较少,既同当时时局动荡、缺乏良好的创作和演出环境有关,也与当时缺乏对大型器乐作品的创作经验有关。

第二,人们需要时间来学习专业音乐理论。

中国专业音乐的发展时间较短,20世纪20年代至30年代的作曲家也按照西洋音乐的各类体裁创作音乐作品,一部分这类音乐作品如今已经销声匿迹,这些作品与冼星海创作的部分作品存在相同的问题。作曲家创作民族风格的器乐音乐不仅需要理论的支撑,而且需要具有成熟的作曲技术,这在当时的时代背景下较难实现。冼星海这些作品的创作技法趋于保守,同时还需要体现中国的民族特色,这也是在作曲家创作中需要不断思考和修改的内容。抗战时期的音乐基本围绕“民族化”和“大众化”进行创作,鲁迅艺术学院的音乐家在这一时期的刊物和书籍中阐述了许多关于这两方面的理论,例如贺绿汀《抗战音乐的历程及音乐的民族形式》、光未然《向着民族新音乐的道路前进》等,我们从这些作曲家的作品中也不难发现一些线索,他们的音乐作品就是要围绕“民族化”和“大众化”展开,受创作技法的限制,音乐作品会出现技术理论方面的问题。

冼星海的音乐生涯比较曲折,在北京大学音乐传习所和上海国立音专学习之后,踏上了去法国求学的道路,回国后加入抗日救亡队伍,所处的环境较为复杂。冼星海这些年的学习时间不足以熟练掌握西方作曲技术,复杂的“民族化”的大型音乐作品一直是作曲家们进行尝试但是欠缺理论指导和作曲技术支持的体裁。

总体来说,冼星海音乐作品的民族化探索更多地建立在他对中国音乐和西方音乐深入了解和通过音乐救国救民的思想情怀基础上。这些作品在今天来看尽管具有一定的局限性,但是冼星海让当时和后世作曲家们获得了更准确的认知启迪,他的创作之路和作品经验甚至弊端能够为后来的作曲家的创作提供范本和参考,笔者将这些经验和弊端总结为以下四个方面。

首先,从冼星海后期的音乐创作来看,冼星海在苏联学习期间虽然接受全盘的西方音乐教育,但是借由西方科学先进的创作方式来填充中国音乐的民族元素,通过西方的音乐制式舒展中国情怀,使用西方和中国各具特色的乐器组合获得新颖的音响效果,均是冼星海对民族化的内化理解和外化探索。这种主张彰显了他对音乐的包容性和中西音乐融合的独特理解,尤其是在艰苦的生存环境和政治斗争压力下,成为支撑他持续创作具有典型民族特性作品的原生动力。

其次,长期处于革命的第一线从事大量民间音乐活动,冼星海比同期很多音乐家更“接地气”,他精准地把握了人民的所思所想,能够用合理的音乐语言进行抽象化表达,进而创作出可以被人民听懂、可以被人民感受、可以被人民诠释的音乐作品。这在看似虚无的音乐语境内是需要大量积淀的,每一个音符、每一声歌唱反映的是对作为人民、代表人民的革命理解,走通了一条既满足国人审美习惯又符合时代进步需求的创作之路。

再次,冼星海是一个清醒的音乐家,中西矛盾冲突不断发生的忧乱时代并未阻碍冼星海表达对优秀西方音乐元素的向往,他始终保持着清醒的创作思路,全盘的西化势必加剧文化差异,更不符合音乐可被理解和接受的漫长周期。这条民族化的探索之路实际上更像是一场发扬民族音乐优势、剔除封建思想、吸纳先进模式的运动。冼星海用自己擅长的方式不断寻找可以配合革命传播、可以唤醒人们内心沉睡的思想、可以作为打击敌人的有力武器的艺术路径。令人欣慰的是,冼星海成果显著,收效明显。

最后,冼星海晚期的作品在各个方面还处于领域真空的探索和尝试阶段,这种从无到有的创作勇气值得所有人学习,同时代和后世的作曲家们也是如此实践的。冼星海就音乐本体关乎的民族音乐创作技法、表达方式、表达思维等对西乐东渐的融合和再探索发挥了重要的承上启下作用,给中国的民族音乐元素提供了更加广阔、更具时代性的展示舞台,在满足人民普遍审美的同时,拓展了音乐人和普通人的文化视野和审视角度,加速推动了西方音乐在中国被接受、被正视、被理解、被喜爱的进程。

冼星海在1940年后创作的音乐作品是他音乐生涯中非常重要的一部分,饱含着他对祖国、对民族深沉的感情。同时,音乐创作存在的问题值得人们深思,这些问题使后人在聆听和学习音乐的过程中,可以发现时代的局限性对文艺创作的阻碍。历史是偶然的也是必然的,音乐作品往往蕴含作曲家的灵感和想象,冼星海在1940年后音乐创作的大胆尝试和技术的不够成熟代表了当时音乐家的一种普遍状态,对“民族化”创作的渴望值得后人进行更加详细的推敲和研究。

四、结语

冼星海的经历和音乐创作生涯十分丰富,在有限的四十年生命中把对祖国和人民的热爱全部投入到他的音乐作品之中:“冼星海的音乐作品有着强烈的时代风格,鲜亮的民族风格和显露个性的技术风格。这些构成了作曲家那些成功作品的独特魅力,使它们流传至今。”[6]从早期参加抗日救亡歌咏运动,之后进入鲁迅艺术学院开展教学和创作,到后期为祖国的音乐事业奔赴异国他乡,足以显出他的音乐同国家和民族紧密联系在一起。

冼星海在1940年后创作的大型器乐作品,在技术上虽然不够成熟,甚至存在缺陷,但是在一定程度上弥补了当时中国专业音乐在西方作曲技法影响之下的创作空白。从另一个角度来说,他的音乐创作可以反映出当时中国专业音乐发展过程中存在的问题。冼星海站在革命者的角度进行创作,而且大部分创作题材取材于当时的现实生活和政治背景,尤其是大众最能够接触到的群众歌曲、抒情歌曲,这也是他生活的社会环境决定的,具有深刻意义的题材才能够唤醒大众对民族存亡的认识,从而加入反法西斯战争和抗战的队伍。因此,冼星海的音乐作品基本都带有抗日救亡、爱国主义、民族精神、反对斗争的标签。

除此之外,冼星海在音乐理论和评论方面也具有一定建树,《普遍的音乐》《论中国音乐的民族形式》《民歌与中国新兴音乐》等文章反映出冼星海对当时音乐的看法和思考。他的创作具有时代性,同时,1940年至1945年整个创作阶段,冼星海的健康情况越来越不容乐观,音乐创作也是在这样的状态下完成的,足以看出冼星海对音乐的执着是建立在坚强的意志和民族情感之上。

综上所述,冼星海的音乐作品和理论研究为后来的音乐家提供了继续深入探讨和研究的空间,也为后人留下了宝贵的音乐财富,让我们在欣赏音乐的同时能够“进入”到当时的时代,对音乐创作的发展轨迹一探究竟。

[注 释]

①本文中所指冼星海的“后期音乐创作”主要是指1940年至1945年的创作。