中国跳水队的“水花消失术”

2021-10-20大虎

◎大虎

在第32届夏季奥林匹克运动会上,中国运动健儿以88枚奖牌的成绩完美收官,中国国家跳水队不负众望,延续了“梦之队”的辉煌。

年仅14岁的全红婵是此次东京奥运会中国体育代表团中年龄最小的运动员。这个7岁才第一次接触跳水的女孩,在人生第一场国际大赛上,用“零水花、三跳满分”的成绩惊艳全场,一举夺得本届奥运会女子10米台跳水冠军。

图1 2021年8月5日,在东京奥运会跳水项目女子10米跳台决赛中,中国选手全红婵夺得冠军(图/新华社 丁旭 摄)

同样是入水,有的人溅起千层浪,而中国队队员入水时的水花却比下饺子还小,其中究竟有什么诀窍?

传说中的“水花消失术”

中国跳水队的压水花技术并非一蹴而就。最早我国运动员的入水动作多采用使肢体成尖锐状的技术:如果手先入水,就要双手合拢,手臂伸直,使身体成楔形插入水中;如果脚先入水,就要脚面绷直,脚尖插入水中。这种“双手合十”或“脚面绷直”的方法能有效减少入水时人体所受到的冲击力,但压水花的效果全凭个人“修炼”。

一次偶然的“失误”,中国队队员发现如果不是绷直脚面而是勾着脚尖入水,水花反倒会变小,于是形成了如今“平掌撞水”的压水花技术。

让“逃脱的水”少点

压水花是人与水面的较量,跳水运动员入水时,人为固体,水为液体,如何使两者相互碰撞时溅起的水花最小?这是一门学问,与流体力学相关。

根据研究可知,当固体与流体相撞时,原本平静的液体受到固体的冲撞,一部分撞击能量传递到部分液体上,使这部分液体运动,形成水花。

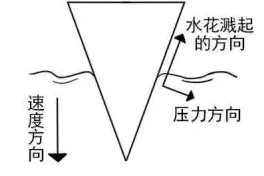

当采用“双手合十”的姿势入水时,人体呈楔形,手部形成尖锐端向下撞入水面。这时,最靠近撞入物体的水受挤压后,会沿着受力方向运动,处于斜面和水面交界点的水会沿斜面向上运动,这个方向没有其他水的反挤压力,便成了水“最舒适”的“逃脱”方向,从而形成巨大水花。也就是说,下落速度越快,冲击力越大,溅起的水花也就越大。

图2 楔形物体入水时,水的“逃脱方向”

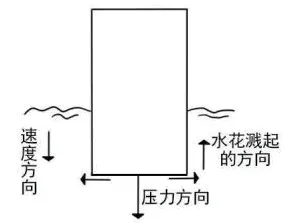

然而采用“平掌撞水”的姿势入水时,人体呈方形,水受到的压力是垂直向下的。水受挤压后向四周扩散,四周又存在着相邻水的反挤压力,因此,水不容易“逃脱”,只有一小部分的水沿着方形的垂直面向上运动,形成很小的水花。

图3 方形物体入水时,水的“逃脱”方向

夺金要诀

中国跳水队一直领跑世界主要取决于以下几个因素:一是硬件基础好,二是技术过硬,三是持之以恒的训练和良好的心态。

1.硬件基础

根据阿基米德原理可知,入水物体会排出与其体积相同的水,而这些水会呈水花状溅起,因此“水花的大小”与运动员自身的体积呈正比,身形越小的运动员产生的水花越小。此外,入水时,身体与水面的接触面越小,水花越小;入水速度越快,水花越小。

中国跳水队队员长期严格控制体重,大多身形纤细,肌肉匀称。入水时,身体保持流线型,这样就能增加身体与水面的粘滞力,使其以最小接触面入水。

2.技术

入水时,运动员保持头部正直,脖子伸展,双腿并拢,背部挺直,收腹,手臂贴耳伸直上举,两手叠成平面,确保入水角度垂直于水面。

3.训练和心态

只有用精益求精的态度对待日常训练,不怕输、不服输,才能不断提高跳水技术。在这一点上,中国跳水队无疑做到了极致。

如今,跳水比赛中水花的大小已成为观众关注的焦点,也是竞争的赛点。下次我们在看中国跳水队的赛事时,一定要仔细地盯着水面,不然一眨眼就什么都看不到了。