补中益气汤联合穴位刺激治疗中气下陷型产后盆底功能障碍的临床研究

2021-10-20郭青戈陈思超陈蕾

郭青戈 陈思超 陈蕾

杭州市妇产科医院 杭州 310008

女性盆底功能障碍(female pelvic floor dysfunction,FPFD)是指因损伤、衰老等原因造成盆底组织结构发生病理改变,最终导致相应器官功能障碍的系列疾患[1]。其临床表现为尿失禁等下尿路症状,盆腔器官脱垂、大便失禁等下消化道症状,性功能障碍及盆腔疼痛等。FPFD是影响女性身心健康及生活质量的一个重要公共卫生问题,许多临床研究表明妊娠和分娩会对盆底造成影响[2]。盆底组织在妊娠过程中经历生理变化,在分娩过程中遭受损伤,这些都可能是产后出现FPFD的原因。据调查显示,我国已生育女性中40%伴有不同程度的FPFD[3]。贺玲等[4]对408例女性压力性尿失禁病例的初始发病时间进行回顾性分析,发现分娩后12个月内占40.69%,是第1个集中发病期也是高峰期。马乐等[1]发现产后42d开始到产后3个月是盆底组织及肌肉康复关键时期。闫梅等[5]关于产后治疗时间的研究表明,产后42d~3个月进行产后盆底康复锻炼治疗能有效改善产妇盆底肌力,降低尿失禁和脏器脱垂发生率,与国内外文献结果一致[6-8]。

目前产后FPFD的临床治疗主要采用盆底电刺激生物反馈治疗,治疗范围局限于盆底肌肉结构,且很多患者不能正确地收缩盆底肌群,影响治疗效果。中医重视人体自身的完整性和统一性[9],越来越多学者遵循中医理论,运用中药和针刺对产后FPFD进行整体治疗,但如何在辨证分型基础上使用中医综合治疗,其方案还需进一步研究。近年来国内学者对产后FPFD患者的中医证候特点进行研究,发现虚性证素如气虚、气陷等累计构成比73.05%[10]。因此本研究在辨证分型的基础上,首次将补中益气汤联合穴位电刺激引入到对中气下陷型产后FPFD的治疗中,研究并观察其临床效果,现将结果报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料 选择本院2019年9月至2020年9月在我院进行产后常规检查的女性,在辨证分型的基础上,运用随机区组设计方差分析的实验设计方法,共选取中气下陷型产后FPFD的患者140例,以中气下陷证证候量化评分最接近的4例作为一个区组,随机分配至A组(补中益气汤组)、B组(穴位刺激组)、C组(补中益气汤联合穴位刺激组)、D组(电刺激生物反馈组),进行不同方案治疗,每组35例即35个区组。随访过程中5个区组中有病例脱落,最终纳入统计30个区组,共计120例患者。本研究经杭州市妇产科医院伦理委员会批准(批准文号:[2018]医伦审第(008)号-01)。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 FPFD应符合盆腔器官脱垂和(或)压力性尿失禁诊断,两者中确诊一者即为FPFD。采用国际尿控学会公布的盆腔器官脱垂定量分期法评分(Pelvic Organ Prolapse Quantitation,POP-Q)[11]进行盆腔器官脱垂诊断。安静环境下,受试者排空膀胱后取膀胱截石位,做Valsalva动作即屏气用力进行测定。POP-Q评分:平处女膜缘为0,在其上方为负值,下方为正值,单位为cm。 各点<-1cm为Ⅰ期,-1cm~+1cm为Ⅱ期,>+1cm~<阴道全长-2cm为Ⅲ期,≥阴道全长-2cm为Ⅳ期。参照《女性压力性尿失禁诊断和治疗指南(2017)》[12]对压力性尿失禁进行诊断,即喷嚏、咳嗽、大笑或运动等腹压增高时出现不自主地尿液自尿道口漏出。

1.2.2 中医诊断标准 参照《中医妇科学》[13]制定中医辨证标准:子宫下移或脱出于阴道口外,阴道壁松弛膨出,劳则加重,小腹下坠;神倦懒言,面色不华,四肢乏力,小便频数,带下量多,质稀色淡;舌淡苔薄,脉缓弱,辨证属中气下陷证。

1.3 纳入标准 患者需满足以下各条纳入标准:(1)入院诊断均符合盆腔器官脱垂和(或)压力性尿失禁诊断;(2)均为首次足月单胎顺产,在生产过程中均未使用阴道助产;(3)妇科常规检查示阴道前后壁存在轻中度脱垂、处女膜缘距宫颈外口位置距离均<4cm,盆底三维B超提示宫内未见异常组织残留;(4)本研究方案均经患者本人同意,并签署知情同意书。

1.4 排除标准 患者只要存在以下情况之一,就予排除:(1)继发于泌尿系统感染、肿瘤或周围组织增生压迫及神经系统疾病等原因者;(2)合并急、慢性盆腔炎、严重阴道感染和妇科肿瘤者;(3)合并严重心肝肾功能障碍和不能坚持治疗者;(4)合并严重心理功能障碍和无感知功能障碍性疾病者;(5)资料不完整及不能坚持治疗者;(6)拒绝签署知情同意书者。

1.5 脱落标准 (1)因失访造成临床观察资料不全者;(2)擅自中断治疗,或自行加用其他任何治疗药物者;(3)存在其他合并疾病,研究者认为不宜继续研究者。

1.6 治疗方法 4组均行产妇产后科普宣教,开展产后FPFD防治知识的健康教育,提高患者对产后FPFD的认知度,内容包括产后FPFD发病概况、临床表现、防治常识等。指导产妇进行日常盆底自我适应性康复锻炼即凯格尔训练,每次收紧不少于3s,然后放松,持续15~30min,每日2~3次,为后续盆底康复治疗做准备。建立产后盆底康复微信群,给予产后恢复健康手册,督促患者日常锻炼打卡。

1.6.1 A组 产后42d开始,服用补中益气汤。药物组成:黄芪18g,太子参10g,白术9g,柴胡6g,升麻10g,当归10g,陈皮6g,炙甘草9g。随症加减:如带下量多清稀加茯苓、车前子、莲子;小便频数加益智仁、乌药、桑螵蛸;腰痛加菟丝子、桑寄生;小腹胀痛加香附、小茴香;阴中痛加白芍、郁金、川楝子。所有中药均来自浙江惠松制药有限公司,水煎服,每袋200mL,每日早晚口服1次,5周为一个疗程。

1.6.2 B组 产后42d开始,依据体表解剖标志定位法,定位子宫、关元、会阳、中髎,使用吸附式点刺激低频治疗仪,选择混合模式,设定吸引压为20kpa,持续时间30min。每周2次,5周为一个疗程。

1.6.3 C组 产后42d开始,服用补中益气汤,并且予以穴位刺激。具体方法分别同A组、B组。

1.6.4 D组 产后42d开始,通过Phenix USB4神经肌肉刺激治疗仪(法国Electronic Concept Lignon Innovation公司制造)对患者进行电刺激生物反馈治疗。患者选取仰卧截石位,将肌电位探头置于产妇阴道,以产妇无疼痛感最为适宜,给予电刺激治疗,促进肌肉的被动收缩、本体感受的恢复,进行收缩会阴动作,锻炼1类和2类肌肌力。每周2次,5周为一个疗程。

1.7 检测方法及评价指标

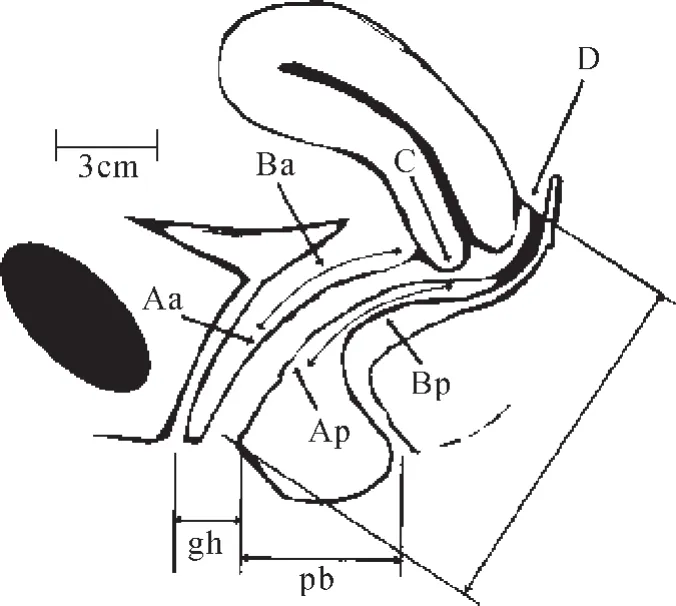

1.7.1 POP-Q POP-Q标准参考文献[14],以处女膜为参考(0点),以阴道前壁、后壁和顶部的6个点为指示点,包括前壁两点Aa、Ba,后壁两点Ap、Bp和顶部两点C、D,其中Aa与Ba反映前盆腔脱垂的情况,C和D点反映中盆腔脱垂情况,Ap与Bp代表后盆腔脱垂情况。记录这6个点相对于处女膜的位置变化,对脱垂进行量化评价,指示点位于处女膜缘内侧记为负数,位于处女膜缘外侧记为正数。同时记录阴道全长(total vaginal length,tvl)、生殖道裂孔(genital hiatus,gh)长度、会阴体(perneal body,pb)长度。 POP-Q分度法各测量点及径线示意图见图1。

图1 POP-Q分度法各测量点及径线示意图Fig.1 Schematic diagram of each measuring point and diameter line of POP-Q graduation method

1.7.2 盆底肌力检查 采用分类型盆底肌力测试法,根据盆底肌收缩强度及持续时间来测定盆底肌力,即盆底肌1类肌的持久收缩能力和2类肌在一定时间内的快速重复收缩能力[15]。盆底肌力评分标准:根据盆底收缩时间、缩肛完成次数进行评估,0分即1类肌力、2类肌力均无法持续收缩;1分即1类肌力持续收缩1s、2类肌力持续收缩1次;2分则为2s、2次;3分则为3s、3次;4分则为4s、4次;5分则至少5s、至少5次。 总分0~5分,得分越高,盆底肌力越强。

1.7.3 阴道动态压力检测 通过神经肌肉刺激治疗仪采集数据,用无油避孕套包裹压力球囊,蘸取石蜡油,轻柔放入阴道中部。向球囊内注入适量气体,使球囊与阴道壁充分接触。嘱患者用最大力量收缩盆底肌肉,此时阴道盆底肌肉对球囊产生的压力即为阴道动态压力[16]。正常值为80~150cmH2O,阴道动态压力下降提示盆底肌肉控尿功能异常、性功能障碍可能[17]。

1.7.4 超声检查 采用GE Voluson E8彩色多普勒超声诊断仪,配置RE-6-10型三维容积探头,频率6~10MHz。受检者排空直肠及膀胱后(膀胱残余尿<50mL),取截石位,髋关节屈曲外展。探头外罩探头套,涂抹无菌耦合剂,放置并且紧贴在两侧大阴唇之间观察盆腔脏器位置,以耻骨联合后下缘为观察参照点,测量受检者最大Vasalva动作时的三组盆腔脏器数据:(1)膀胱位置:即最大Valsalva动作时膀胱颈至耻骨联合下缘的垂直距离(bladder neck-symphyseal distance,BSD),正常应位于参考线上,位于参考线水平以下者可诊断为膀胱膨出;(2)子宫位置:即最大Valsalva动作时子宫最下缘至耻骨联合下缘的垂直距离(distance between lowest point of uterus and lower edge of pubic symphysis,C-VD),正常高于参考线水平1.5cm以上,低于1.5cm即可诊断为轻度子宫脱垂;(3)直肠位置:即最大Valsalva动作时直肠壶腹部至耻骨联合下缘的垂直距离 (distance between rectal ampulla and lower edge of pubic symphysis,RAVD),正常应高于参考线水平,低于参考线水平并见直肠壶腹部前壁及壶腹部内容物向阴道下端膨出即可诊断为直肠膨出[18]。以上数据均测量3次,取得平均值。

1.7.5 尿失禁程度评估 采用国际尿失禁咨询委员会尿失禁问卷表简表(International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form,ICI-Q-SF)评分,评价尿失禁量、次数以及对患者生活的影响[19]。总分0~21分,分值越高,说明尿失禁的程度越严重。△ICI-Q-SF评分(分)=(治疗前ICI-Q-SF评分)-(治疗后ICI-Q-SF评分),代表患者经治疗以后ICI-Q-SF评分改善的情况。分值越高,表明改善程度越大;分值越小,表明改善程度较小。

1.7.6 中医证候量化评分 根据《中药新药临床研究指导原则》[20]对受试者进行中医证候量化评分,主要症状有神倦懒言、面色少华、四肢乏力及小便频数等4种,症状较轻者计2分,中等计4分,较重者计6分。

1.8 统计学分析 应用SPSS 22.0统计软件进行统计学分析。计数资料以百分比表示,组间比较采用行×列的χ2检验或非参数检验;计量资料以±s表示,治疗前后比较采用配对样本t检验或配对样本的非参数检验,组间比较采用随机区组设计的方差分析或随机区组设计多个样本比较的非参数检验,组间两两比较采用最小显著差异 (least significant difference,LSD)法。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组患者一般资料比较 随访期间,因5个区组分别有病例脱落,统计时剔除5个区组,最终纳入30个区组,共计120例患者,4组患者年龄、文化水平、身体质量指数(body mass index,BMI)、产后天数方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 各组患者一般资料比较Tab.1 Comparison of basic data in each group

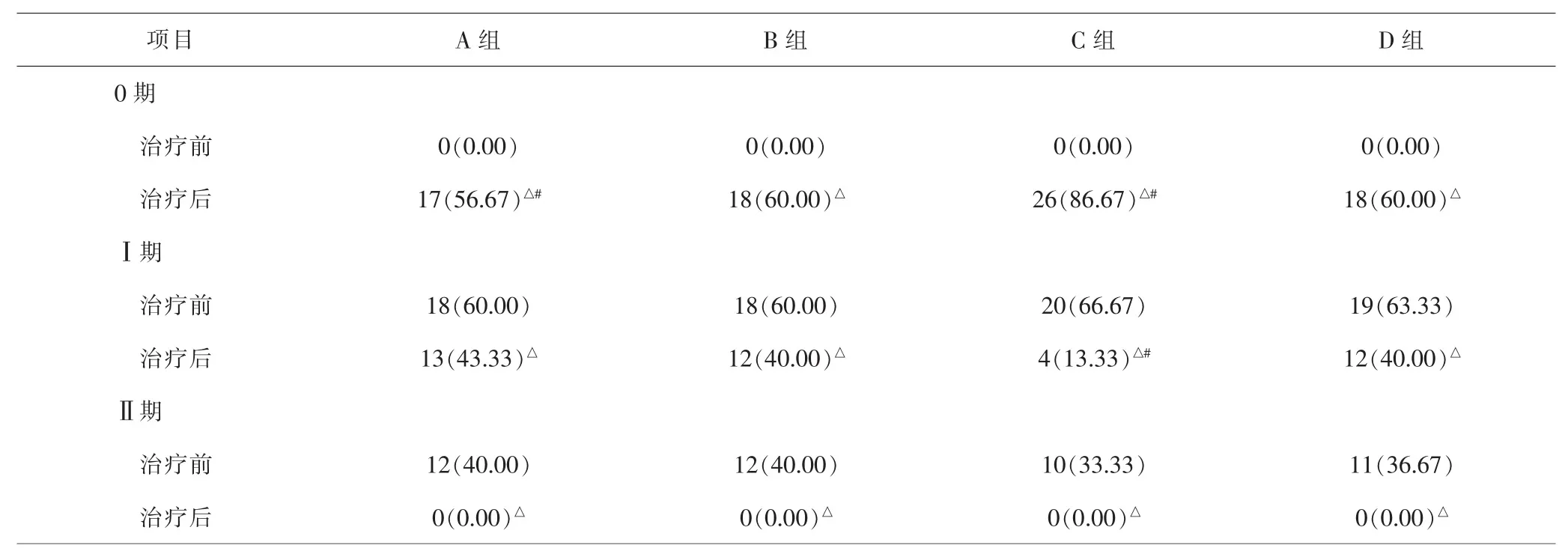

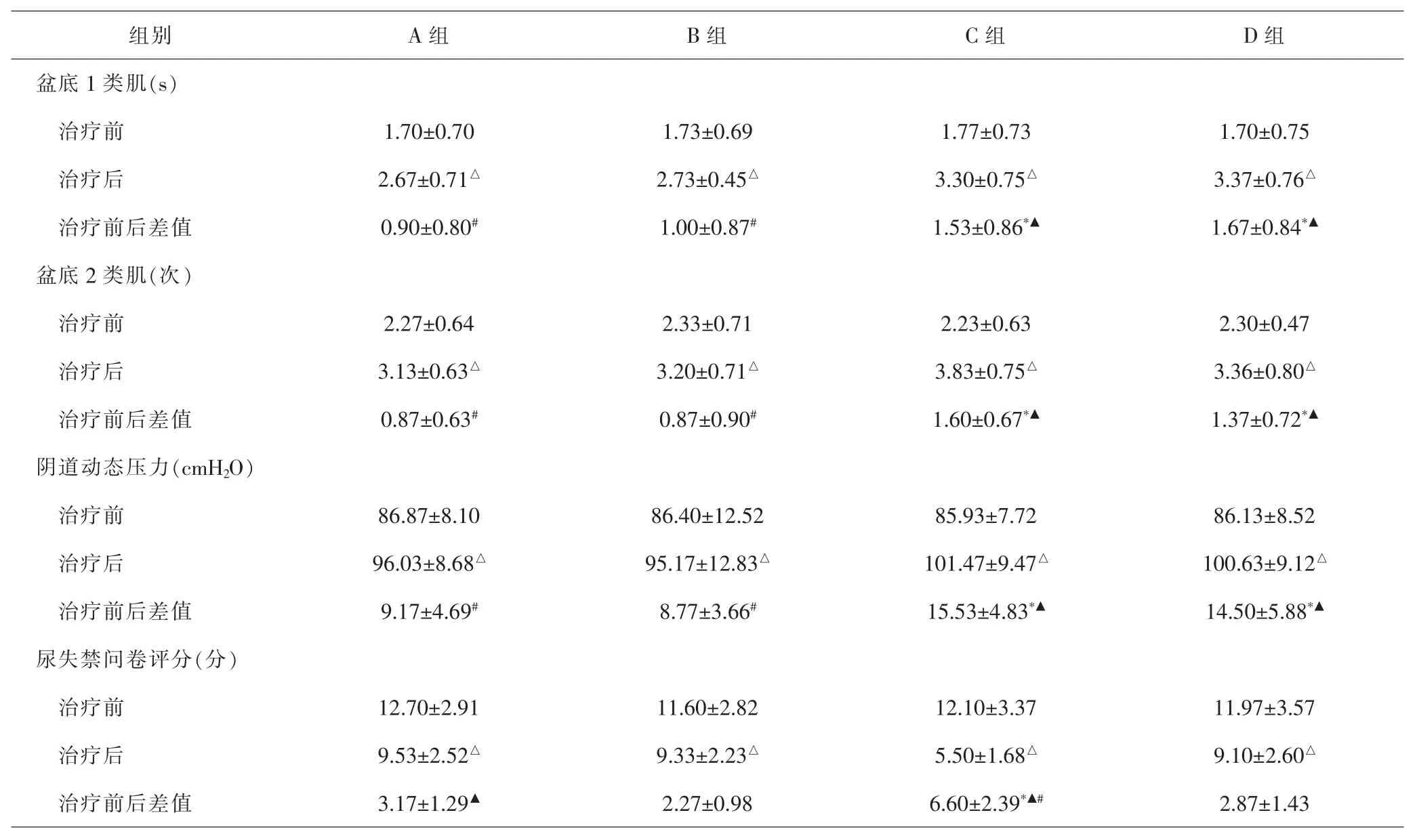

2.2 各组患者POP-Q评分、盆底肌力、阴道动态压力及尿失禁评分比较 治疗前各组患者的POP-Q量化分期、阴道动态压力、盆底肌力及尿失禁评分比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗后,与D组比较,A组和C组的POP-Q分期改善明显,差异有统计学意义(P<0.05)。与A组和B组比较,C组和D组的1类肌肌力、2类肌肌力及阴道动态压力值的差值提高更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。与其他治疗组比较,C组的尿失禁症状评分差值改变优于另外3组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2、3。

表2 各组患者治疗前后POP-Q量化分期比较[例(%)]Tab.2 Comparison of POP-Q quantitative staging of patients in each group[cases(%)]

表3 各组患者盆底肌肌力、阴道动态压力和尿失禁评分比较(±s,分)Tab.3 Comparison of pelvic floor muscle strength,vaginal dynamic pressure and urinary incontinence questionnaire scores in each group(±s,scores)

表3 各组患者盆底肌肌力、阴道动态压力和尿失禁评分比较(±s,分)Tab.3 Comparison of pelvic floor muscle strength,vaginal dynamic pressure and urinary incontinence questionnaire scores in each group(±s,scores)

注:与同组治疗前比较,ΔP<0.05;与A组比较,*P<0.05;与B组比较,▲P<0.05;与D组比较,#P<0.05Note:Compared with the same group before treatment,ΔP<0.05;compared with group A,*P<0.05;compared with group B,▲P<0.05;compared with group D,#P<0.05

组别 A组 B组 C组 D组盆底1类肌(s)治疗前 1.70±0.70 1.73±0.69 1.77±0.73 1.70±0.75治疗后 2.67±0.71△ 2.73±0.45△ 3.30±0.75△ 3.37±0.76△治疗前后差值 0.90±0.80# 1.00±0.87# 1.53±0.86*▲ 1.67±0.84*▲盆底2类肌(次)治疗前 2.27±0.64 2.33±0.71 2.23±0.63 2.30±0.47治疗后 3.13±0.63△ 3.20±0.71△ 3.83±0.75△ 3.36±0.80△治疗前后差值 0.87±0.63# 0.87±0.90# 1.60±0.67*▲ 1.37±0.72*▲阴道动态压力(cmH2O)治疗前 86.87±8.10 86.40±12.52 85.93±7.72 86.13±8.52治疗后 96.03±8.68△ 95.17±12.83△ 101.47±9.47△ 100.63±9.12△治疗前后差值 9.17±4.69# 8.77±3.66# 15.53±4.83*▲ 14.50±5.88*▲尿失禁问卷评分(分)治疗前 12.70±2.91 11.60±2.82 12.10±3.37 11.97±3.57治疗后 9.53±2.52△ 9.33±2.23△ 5.50±1.68△ 9.10±2.60△治疗前后差值 3.17±1.29▲ 2.27±0.98 6.60±2.39*▲# 2.87±1.43

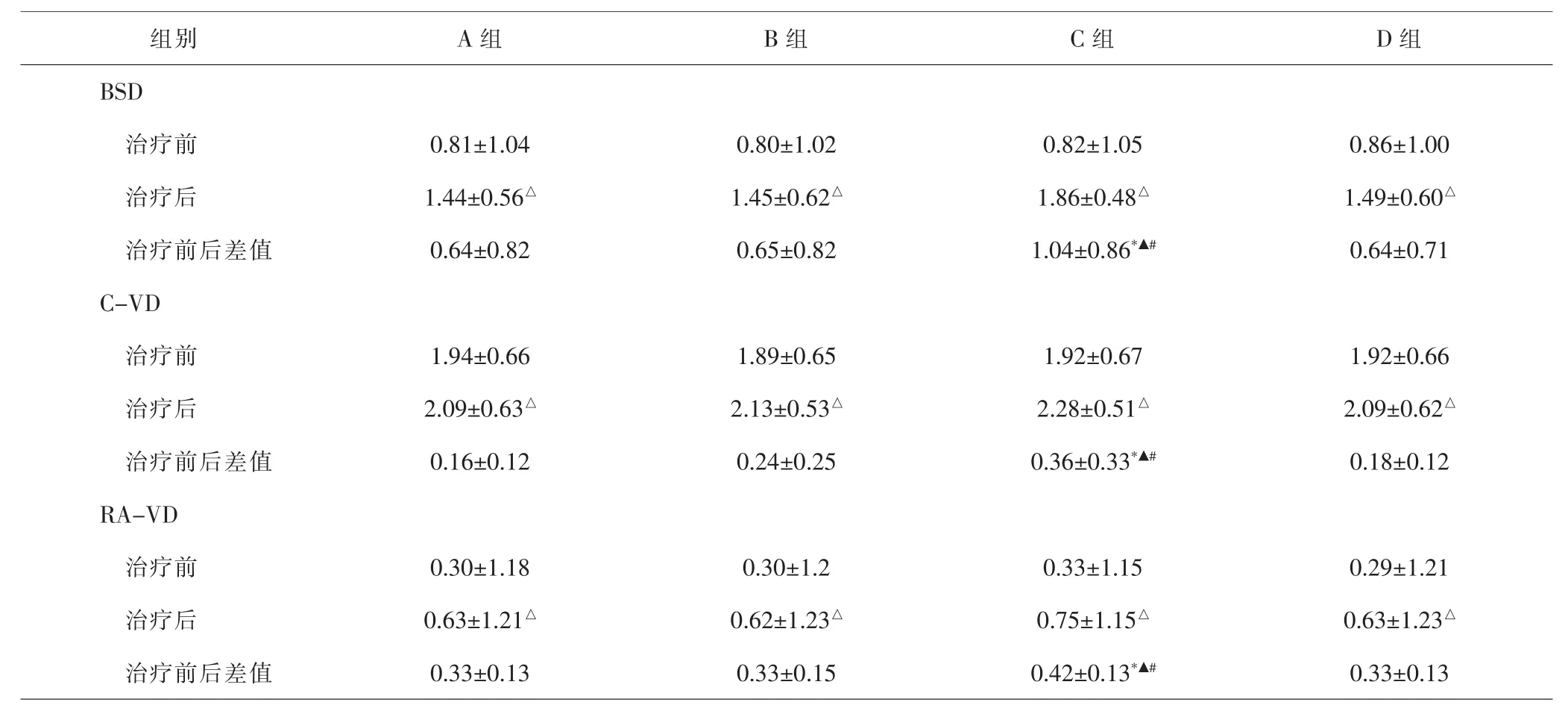

2.3 各组患者盆腔脏器位置比较 治疗前各组患者在最大Vasalva动作时的BSD、C-VD、RA-VD比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗后,各组的BSD、C-VD、RA-VD都比治疗前提高,差异均有统计学意义(P<0.05)。与其余3组比较,C组的BSD、CVD、RA-VD距离增加更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表4。

表4 各组患者盆腔脏器位置比较(±s,cm)Tab.4 Comparison of the position of pelvic organs in each group(±s,cm)

表4 各组患者盆腔脏器位置比较(±s,cm)Tab.4 Comparison of the position of pelvic organs in each group(±s,cm)

注:与同组治疗前比较,ΔP<0.05;与A组比较,*P<0.05;与B组比较,▲P<0.05;与D组比较,#P<0.05Note:Compared with the same group before treatment,ΔP<0.05;compared with group A,*P<0.05;compared with group B,▲P<0.05;compared with group D,#P<0.05

组别 A组 B组 C组 D组BSD治疗前 0.81±1.04 0.80±1.02 0.82±1.05 0.86±1.00治疗后 1.44±0.56△ 1.45±0.62△ 1.86±0.48△ 1.49±0.60△治疗前后差值 0.64±0.82 0.65±0.82 1.04±0.86*▲# 0.64±0.71 C-VD治疗前 1.94±0.66 1.89±0.65 1.92±0.67 1.92±0.66治疗后 2.09±0.63△ 2.13±0.53△ 2.28±0.51△ 2.09±0.62△治疗前后差值 0.16±0.12 0.24±0.25 0.36±0.33*▲# 0.18±0.12 RA-VD治疗前 0.30±1.18 0.30±1.2 0.33±1.15 0.29±1.21治疗后 0.63±1.21△ 0.62±1.23△ 0.75±1.15△ 0.63±1.23△治疗前后差值 0.33±0.13 0.33±0.15 0.42±0.13*▲# 0.33±0.13

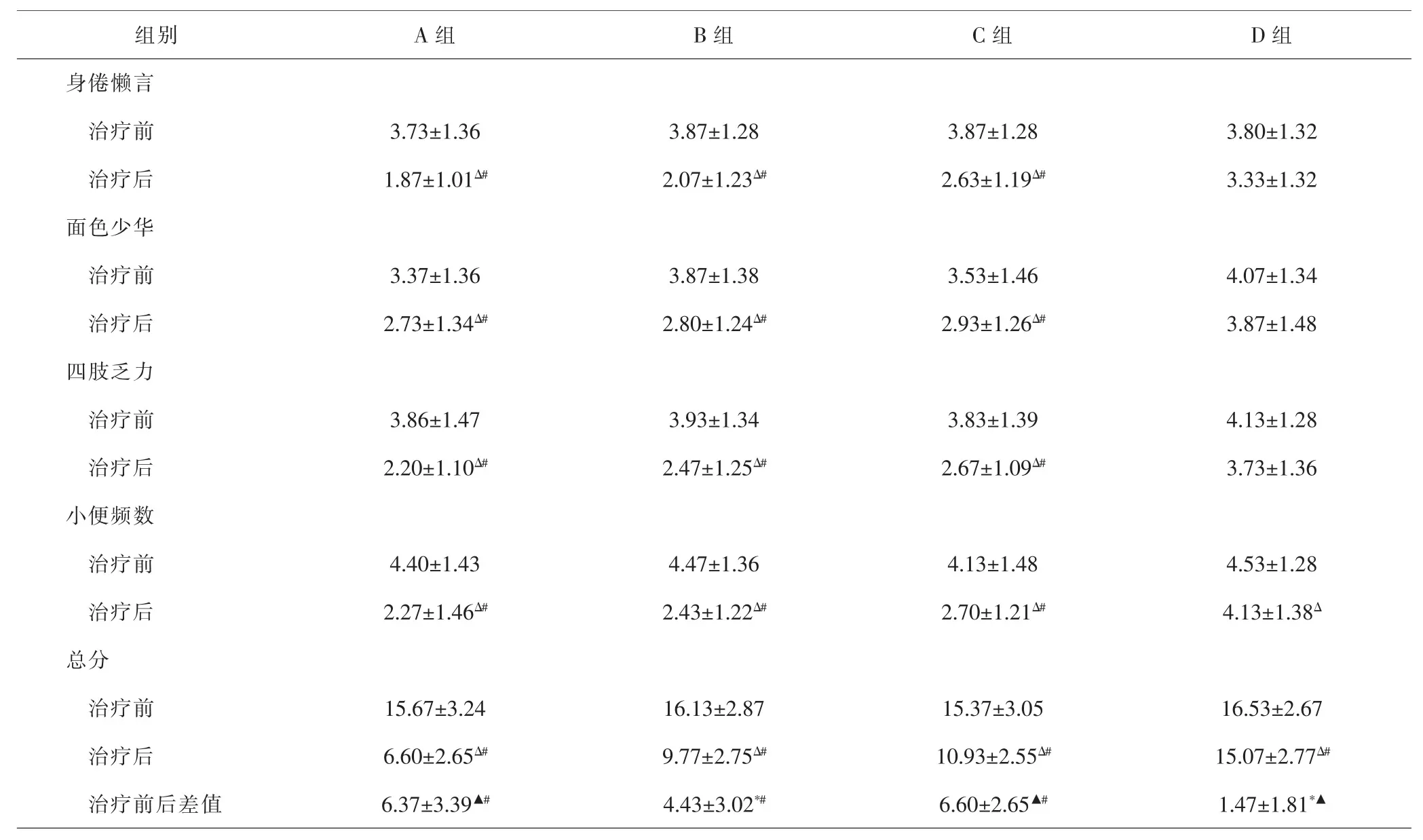

2.4 各组患者中医证候量化评分比较 治疗前各组患者各项中医证候评分比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性;治疗后各组中医证候单项评分及总分均低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05)。和D组比较,A组、B组和C组的中医证候量化单项评分及总分均减低,且总分前后数值变化较D组更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。 其中,A组和C组的总分前后数值改变优于B组,差异有统计学意义(P<0.05)。 A组和C组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。 见表5。

表5 各组患者中医证候量化评分比较(±s,分)Tab.5 Comparison of quantitative scores of TCM syndromes in each group of patients (±s,scores)

表5 各组患者中医证候量化评分比较(±s,分)Tab.5 Comparison of quantitative scores of TCM syndromes in each group of patients (±s,scores)

注:与同组治疗前比较,ΔP<0.05;与A组比较,*P<0.05;与B组比较,▲P<0.05;与D组比较,#P<0.05Note:Compared with the same group before treatment,P<0.05;compared with group A,*P<0.05;compared with group B,▲P<0.05;compared with group D,#P<0.05

组别 A组 B组 C组 D组身倦懒言治疗前 3.73±1.36 3.87±1.28 3.87±1.28 3.80±1.32治疗后 1.87±1.01Δ# 2.07±1.23Δ# 2.63±1.19Δ# 3.33±1.32面色少华治疗前 3.37±1.36 3.87±1.38 3.53±1.46 4.07±1.34治疗后 2.73±1.34Δ# 2.80±1.24Δ# 2.93±1.26Δ# 3.87±1.48四肢乏力治疗前 3.86±1.47 3.93±1.34 3.83±1.39 4.13±1.28治疗后 2.20±1.10Δ# 2.47±1.25Δ# 2.67±1.09Δ# 3.73±1.36小便频数治疗前 4.40±1.43 4.47±1.36 4.13±1.48 4.53±1.28治疗后 2.27±1.46Δ# 2.43±1.22Δ# 2.70±1.21Δ# 4.13±1.38Δ总分治疗前 15.67±3.24 16.13±2.87 15.37±3.05 16.53±2.67治疗后 6.60±2.65Δ# 9.77±2.75Δ# 10.93±2.55Δ# 15.07±2.77Δ#治疗前后差值 6.37±3.39▲# 4.43±3.02*# 6.60±2.65▲# 1.47±1.81*▲

3 讨论

重视产后FPFD,改善产后盆底功能,提高产后生活质量,是目前产后康复治疗的重点之一。越来越多研究表明,妊娠和分娩对盆底神经、肌肉和结缔组织会造成压迫、牵拉或撕裂,继而引起盆底损伤,导致一系列的临床症候群,严重影响产后女性的健康和生活质量[3]。中医学对本病很早就有明确的认识,称之为“阴脱”“阴菌”“阴痔”“阴疝”等[13]。 宋代医家陈言[21]在《三因极一病症方论·阴脱证治》中载:“妇人趣产,劳力努咽太过,致阴下脱,若脱肛状。及阴下挺出,逼迫肿痛,举重房劳,皆能发作。”即指产时用力过度,导致气虚下陷,冲任不固,胞脉损伤,带脉失约,继而无法维系胞宫,导致子宫脱垂及尿失禁。俞天怡等[22]研究认为,气虚贯穿本病始终:气足血盈,筋脉得以濡养,能稳固内脏处于恒定位置,升举器官有力;反之筋脉松弛,冲任失固,带脉失约,无力提系盆腔器官组织。本研究发现,产后42d行常规妇科检查时产妇多有盆腔脏器轻度脱垂的现象,盆底肌1类肌的收缩时间短、2类肌的收缩次数少、阴道动态压力值低,盆底三维超声检查测量时提示膀胱、子宫、直肠等脏器在盆腔的位置过低,ICI-Q-S-SF的结果提示评分较高,进行中医四诊合参发现气虚下陷症状明显,如阴道壁松弛膨出、劳则加重,神倦懒言,面色不华,四肢乏力,小便频数等。

目前临床上针对产后FPFD多采用经阴道电刺激生物反馈治疗,仅着眼于局部盆底肌群。因产妇在产后多有阴道充血的症状,经阴道治疗时可能会出现阴道疼痛,如果治疗仪器清洁不到位,还可能发生阴道炎,导致不适症状出现,影响治疗效果。故本研究采用中药内服结合穴位刺激作为治疗方案,以“虚者补之、陷者举之”为治则,内外结合改善产后盆底功能,促进产后整体康复,以避免经阴道治疗可能出现的不良反应。胡婷等[23]研究发现,运用中药配合盆底肌肉锻炼可以减少患者尿失禁次数,缓解产后神疲、自汗、气短的症状。

在前期临床研究的指导下,本研究以临床上常见的中气下陷型产后FPFD患者作为研究对象,选用宋金时期李杲所创名方补中益气汤为主方。补中益气汤以黄芪为君药,味甘微温,入脾肺经,补气升阳固表;配伍人参、白术、炙甘草健脾和胃、补益中气为臣药;气为血之帅,血为气之母,当归补血和血,陈皮升降气机,共为佐药,使补而不滞;另加升麻、柴胡升举下陷之阳气,共为佐使;炙甘草补脾和胃、益气复脉,调和诸药,行使药之功。上述诸药合用,以求浊降清升,中气周转,调和脾胃而复脏腑之位。施旭光等[24]研究发现,补中益气汤能显著提高血清肌酸激酶活性,为肌肉收缩和运输系统提供能量。钱双凤等[25]证实,补中益气汤能够促进转化生长因子-β1(transforming growth factor-β1,TGF-β1)、胰岛素样生长因子-1(insulin-like growth factor-1,IGF-1)合成与释放,刺激弹性蛋白的合成,调节肌肉生长,提高盆底结缔组织的抗压能力,增强子宫和阴道的收缩力。同时,针刺作为中医外治法,刺激穴位能够治疗相应脏腑和经络所循行部位的病证。研究发现,运用针灸治疗能够缩小患者的肛提肌裂孔面积,提高盆底肌力评分,增加阴道最大收缩压[26]。笔者在临床实际操作中也发现,产后患者对针刺存在畏惧感,所以本研究采用改良式吸附式点刺激低频治疗对穴位进行刺激,操作便捷,过程安全,亦可以缓解患者的紧张情绪,提高依从性。于绍卉等[27]研究发现穴位刺激可以诱发盆底肌节律性收缩,增强盆底肌肉支持力。本研究结果显示,C组患者的POP-Q评分改善较D组和B组更明显,盆底三维超声结果显示该组患者的膀胱、子宫、直肠等盆腔脏器位置提升较其他3组更显著,说明该方案对盆腔脏器位置有显著的提升作用。C组患者的1、2类肌肌力及阴道动态压力值的改善变化较A组或B组更明显,说明中药联合穴位治疗更有利于帮助患者恢复盆底肌肌力,改善盆底肌群功能。此外,补中益气汤联合穴位刺激对产后尿失禁症状的改善较其他各组效果更明显,对中气下陷症候群的改善较穴位刺激和电刺激生物反馈治疗更明显,说明补中益气汤确有补气、提气、益气、理气的功效,穴位刺激能够调节膀胱经经气,温煦督脉阳气,进一步加强固摄作用。因此补中益气汤和穴位刺激两者相互结合,能更有效地提升患者盆腔脏器,对中气下陷临床症状群也有显著改善作用,从而更全面地促进产后整体恢复。

综上所述,本研究以中气下陷型产后FPFD患者为对象,首次将补中益气汤结合穴位刺激治疗作为产后盆底康复综合治疗方案,从盆腔解剖结构、盆底肌力、阴道动态压力、尿失禁症状以及中医证候积分等多个角度观察和对比不同治疗方案对于产后FPFD患者的临床疗效,结果提示补中益气汤联合穴位刺激可以有效改善盆底肌力,加强阴道动态压力,提升盆腔脏器位置,减少尿失禁次数,缓解中气下陷症状,在临床上接受程度高,患者依从性好,对产后盆底功能恢复确有较好的疗效。但是本研究受样本量、临床试验条件和产后FPFD疾病诊疗特殊性的限制,目前仅限于对治疗后临床疗效的观察和分析,未来还将进行长期观察、随访。关于补中益气汤和穴位刺激对产后盆底功能改善的具体作用机制,也需进一步探索,从而更深入地研究并制定出更优化的产后盆底功能康复方案。