阻能槽在山区煤矿地面变形应急处置中的应用

2021-10-19王彤标陈金宏王刘文彭涛

王彤标,陈金宏,王刘文,彭涛

(1.贵州煤设地质工程有限责任公司,贵阳 550025;2.贵州地矿六盘水113地质工程勘察公司,六盘水 553000)

我国的一次能源主要取自煤炭,由于煤炭开采造成的地质灾害也占全国矿山地质灾害总数的70%以上[1-3]。贵州位于我国的西南山区,煤炭资源丰富,号称“西南煤海”,由于其特有的地理、地质、气候、水文条件,致使省内地质灾害“种类全、损失重、数量多”[4]。截至2019年全省已知地质灾害隐患点共10 992处,其中滑坡就有6 758处,占到了61.5%。

这些滑坡有自然因素引发的,也有人为因素特别是采矿因素引发的。在对其进行治理特别是应急治理时,如果不分清其成因及运动特征,则或者难以达到治理效果,或者造成严重浪费。

早在20世纪80~90年代,在治理陕西韩城电厂失稳边坡的时候,中国勘察大师范士凯先生即注意到了煤矿开采引发山体下方地面鼓胀变形这一特点[5];中国勘察大师徐扬清先生在其专著《采动边坡稳定性评价理论及工程实践》[6]中也对其有详细论述;《煤矿采空区岩土工程勘察规范》中也专门指出下方煤矿采空后,引发地面变形的分区包括中上部挤压下沉区、两侧剪切下沉区、坡体上方拉张变形区及特别值得注意的坡体下方的鼓胀变形区。另外,孙学阳等[7-10]对煤矿开采引发地表变形及滑坡的机理、特点等进行了研究;索永录等[11]对急倾斜煤层开采后地表变形规律进行了研究;宋元坤等[12]对贵州山区煤矿地质灾害进行了成因分析,均说明了煤矿开采与自然因素引发地面变形之间存在的差异。

本文以某煤矿为例,通过对其开采引发地面变形的特征分析,指出了这类变形与普通山体滑坡在运动方式等方面的差异,说明了准确“会诊病因”的重要性,并首次提出了“阻能槽”的概念,且通过稳定性检算论证了其在地面变形应急处置中的有效性。希望“阻能槽”能为类似的应急治理工程提供借鉴。

1 地质环境条件

变形区属高原剥蚀中山斜坡地貌,西部上方斜坡坡度36°~45°,中、东部斜坡坡度5°~30°。变形区最高点位于西部后缘,海拔2 100 m左右;最低点位于东部公路边缘,海拔1 999 m,相对高差约100 m。附近无地表河流,见图1、图2。

图1 地面变形区地貌照片

变形区内西部上方下伏地层为三叠系下统飞仙关组(T1f)薄层状砂泥岩,基岩多裸露,表层岩体较破碎;中、东部下伏地层为二叠系上统龙潭组(P3l)薄层状砂泥岩。上覆第四系残坡积(Q4el+dl)粉质粘土混碎石层,212省道公路施工时揭露厚度10 m左右。见图3。

图3 1-1′工程地质剖面图

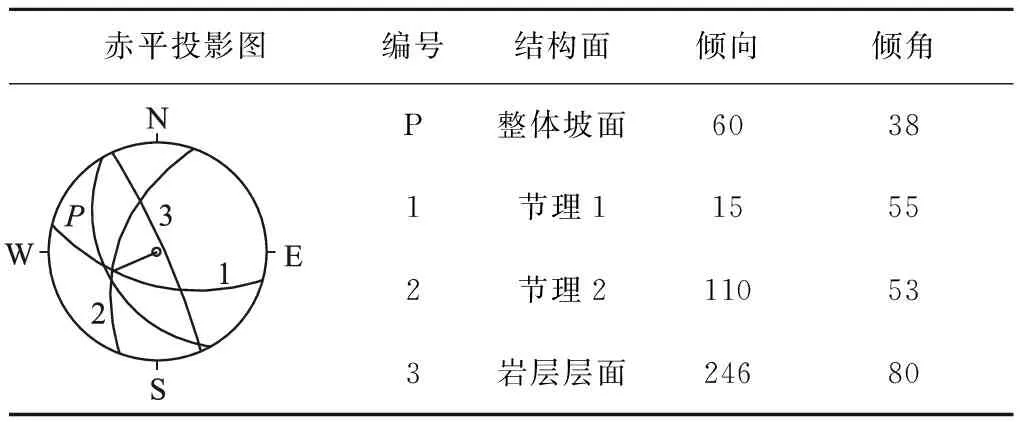

变形区内未发现断层及褶曲,地质构造较简单,地层呈单斜产出,地层产状246°∠80°;主要发育两组交叉节理,产状分别为15°∠55°、110°∠53°,发育密度一般5条/m。地形坡向与地层倾向相反。

2 坡体变形情况

何家屋基地面变形区位于正高煤矿老采空区之上的一处山体斜坡上,2010年前已开裂形成塌陷坑,之后变形一直较缓慢。自2018年11月1日之后,坡体变形加剧;至2019年1月22日,坡体上电杆及树木多处倾倒、裂缝增多且变宽,坡体后上方较陡区域破碎岩体持续垮塌且伴有较大声响,坡体下方的公路挡墙被挤出破坏,造成212省道被迫封路。变形区地貌情况见图1、图2。由于临近过年,且212省道属于交通干道,封路对附近居民的生产生活造成很大影响,必须立即采取可靠有效的应急处置措施以便尽快恢复交通。

经实地调查测绘,变形体平面纵向长约190 m、横向宽约100 m。变形坡体内发育有20余处地裂缝,长8~50 m,宽1~50 cm,可见深度2~50 cm,伴有不同程度的下错;变形体西部上方及中部为张裂缝,东部下方为鼓胀裂缝。另发育有3处椭圆形塌陷坑,深度1~3 m,面积约90~500 m2。

变形体西部上方基岩基本裸露,地形坡度38°,破碎岩体下滑方向为65°;变形体中、东部下方土体较厚,据原公路建设资料(因属应急治理,考虑时间及安全因素而暂时未做勘察)土体厚度10 m左右。参见图2、图3。

3 变形区煤矿开采情况

变形区位于正高煤矿矿界内。该煤矿近年来一直在生产,设计生产能力为15×104t/a,矿井开拓方式为斜井开拓,采煤方法为伪倾斜柔性掩护支架采煤,全部垮落法管理顶板。

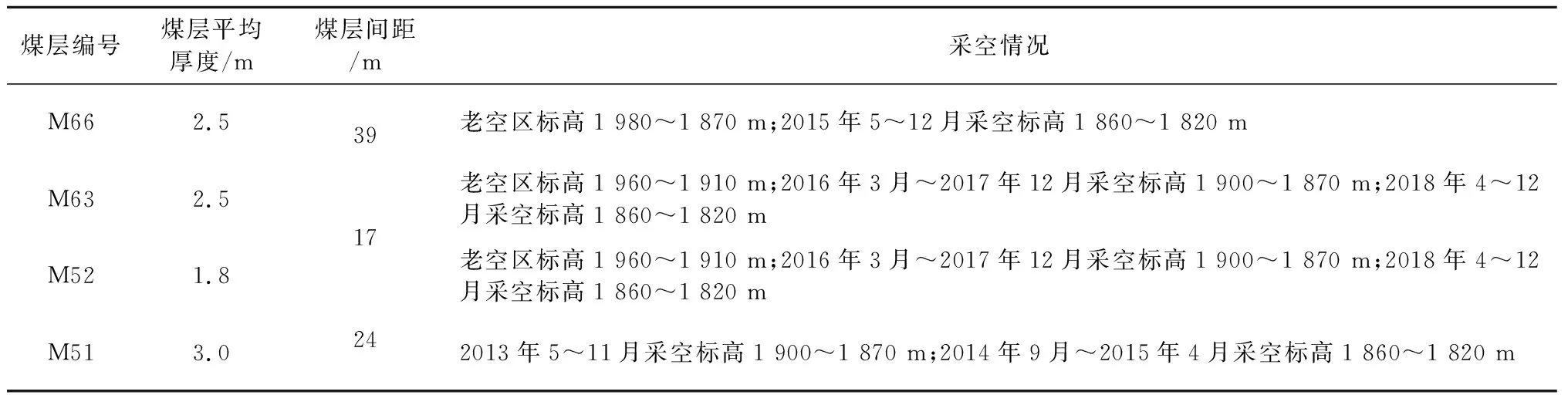

在变形区下方可采煤层共4层,编号为M66、M63、M52、M51,皆为稳定的全区可采煤层,形成的采空区较多,详见表1及图3。

表1 变形区下方正高煤矿可采煤层特征及开采情况表

从已有资料可知,变形区下方正高煤矿的老空区距离地表最近处仅有约50 m。

4 坡体变形机理分析

变形坡体所在斜坡地层岩性为飞仙关组碎屑岩组砂泥岩,抗风化能力弱,工程力学性质差,受地质构造影响,岩体节理裂隙发育,岩体完整性差,即便没有采矿影响,也易向下方崩塌、垮落,并形成坡体上陡下缓及上部基岩裸露、下部堆积物较厚的逆向坡。这种地貌特征在贵州煤矿山区十分典型,为坡体的变形提供了物质基础和地形条件。

从本区的赤平投影分析可见(表2),坡向与岩层倾向相反,稳定性好;两组交叉节理的交点、分别与岩层倾向的交点均位于P大圆内侧,稳定性好。但两组交叉节理的交点较靠近P大圆,说明地形坡度若再变陡,则可形成不稳定楔形体,也说明了目前的坡度是自然选择的结果。一旦有人工扰动形成临空面,破碎岩体有顺坡滑动的可能。

表2 变形区结构面赤平投影分析图

变形区下方煤层倾角很大,采空后地表变形以露头线附近形成塌陷坑为主。原有老采空区形成后,2010年以前已形成塌陷坑;2017年底、2018年初再次开采后,引发新的塌陷及老塌陷坑复活从而引发了本次地面变形。变形区内分布的20余处地裂缝、3处地面塌陷坑均位于正高煤矿采空区地表移动与变形影响范围内。

结合下方煤矿采空时间可以判定——变形区形成的次要外因为大气降水、主要外因是煤矿开采,这是毋庸置疑的。但变形体与一般山体滑坡的异同点是值得探讨的,这是应急处置的前提条件,只有“会诊病因”准确了,才能“对症下药”并取得预期的治理效果。

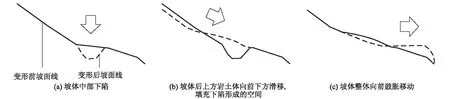

根据现有研究成果并结合已有煤矿采空区时间、位置等资料分析,可以判定该变形坡体的发展趋势及变形机制为:煤矿开采导致采空区正上方土体下沉,进而引起西部高处岩体失去支撑而崩滑,这些崩滑的岩土体下移后,挤压下方已有土体而形成鼓胀变形区,造成下部土体产生鼓胀裂缝并最终使得公路挡墙鼓胀破坏。

一般的山体滑坡为下方开挖形成牵引式滑坡或上方堆载形成推移式滑坡,其中力的传递是连续的,而本变形坡体的运动形式为中部下沉→上方受牵引→下方受推移,其破坏机制模式见图4。

图4 坡体破坏机制模式图

5 应急处置方案

根据前述“会诊”判断,公路挡墙破坏的“病因”为煤矿开采引发的鼓胀变形而非单纯的滑坡推移,变形体的运动形式为中部下沉、上方受牵引、下方受推移。应急治理的核心思路是要在没有勘察、设计资料的前提下尽早破坏其变形链,尽快使其恢复短期临时稳定,再在勘察、设计成果出来后进行永久支护并恢复公路挡墙。

针对煤矿开采引发崩塌、滑坡的情况,可选择的永久治理方法较多,包括注浆处理采空区[13]、清理危岩[14]、疏截排水、支挡及减载等[15];在进行应急治理时,可以选择的手段也有前方支挡(反压)、后方减载及截排水等。但根据本变形体的实际情况,其西侧上方地形坡度较大、岩石持续垮塌、汇水面积小,减载、截水施工面临安全风险且意义不大;直接在其东侧前端开挖施工抗滑桩(挡墙)或采取反压措施,也将面临巨大的安全风险或者影响公路交通,而且勘察、设计尚需要工期,则公路交通阻断的时间较长。

综合考虑措施的时效性,应将应急治理的着眼点放在坡体中部下滑段,核心思路为阻断后方上部垮塌岩土体(上方受牵引变形区)与中部较厚土体(下方受推移变形区)之间力的传递,为下方公路的边坡永久治理提供时间及空间。据此,我们提出了“阻能槽”的治理概念—— 即垂直于山体坡向沿等高线临时开挖一条分两阶各5 m共深10 m、两侧帮体坡度为40°(基本能保证东部下方土体自身稳定)的“阻能槽”(参见图3),其作用是:

(1) 空间效应——类似于森林防火中的隔离带,它可以阻断上方垮落岩土体与中东部下方较厚土体之间的能量传递,留出保证中东部下方土体不受上方垮落岩土体挤压的空间,并使中东部下方较厚土体的变形方向由向东水平变形改为向下垂直变形或部分向西水平变形。

(2) 时间效应——可以充当上方岩土体垮落堆积的临时落石槽,增加西部与东部土体之间产生能量传递的联系时间,在不影响交通的情况下,为下方公路的边坡永久治理赢得宝贵时间。

阻能槽按设计的40°边坡角开挖时,东侧帮体因承受的西侧上方土体推力减小,自稳效果较好;西侧帮体因面临上方岩土体继续下滑堆积的情况,自稳效果稍差,可在局部帮体松散处预先压入一定数量的钢管桩临时加固以降低次生灾害发生的可能。

在阻能槽开挖的同时,即可在已开挖部分的下方、东侧坡体上方开展钻探及后续设计、施工工作。

6 处置效果分析

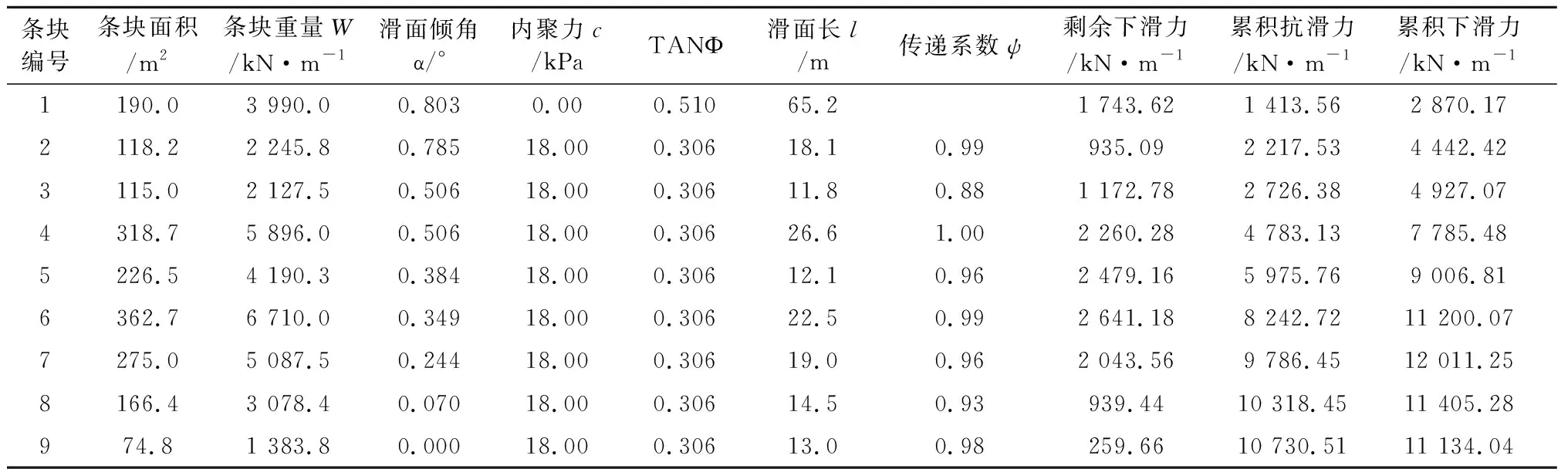

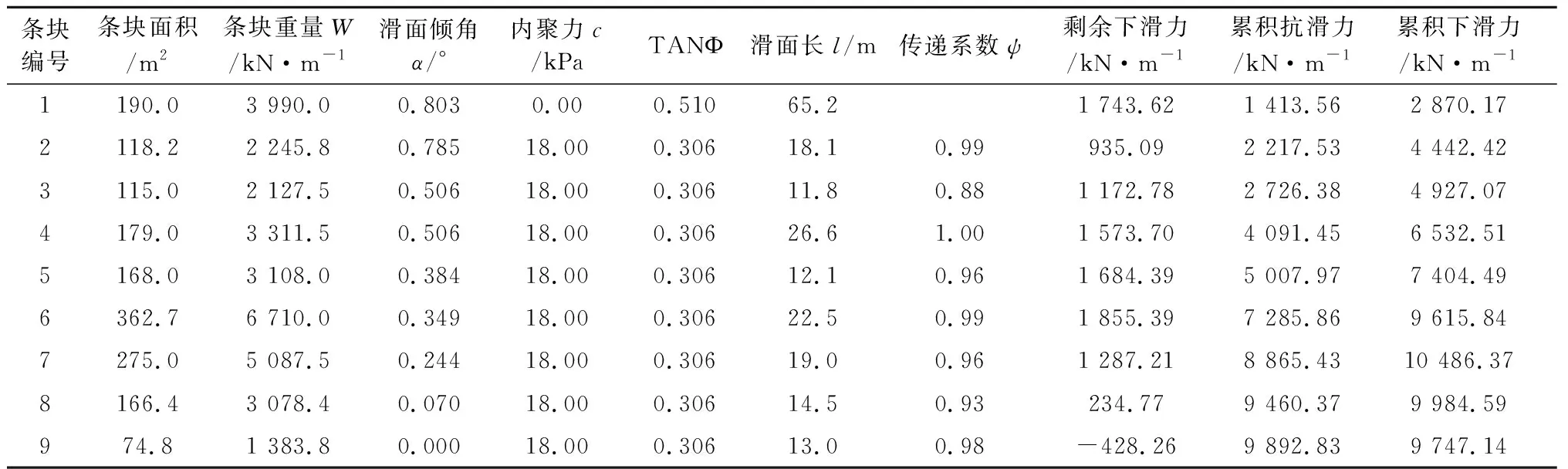

为验证“阻能槽”的处置效果,按“阻能槽”开挖前、后两种情况,对变形坡体采用传递系数法进行了稳定性检算。

稳定性验算时,取垮落碎石γ=21.0 kN/m3,粉质粘土混碎石γ=18.5 kN/m3;由于下方采空漏水,不考虑地下水影响;按Ⅲ级防治工程、自重工况,滑带参数取值及检算结果见表3~表5。

表3 滑带参数取值及检算结果表

表4 “阻能槽”开挖前检算结果表

表5 “阻能槽”开挖后检算结果表

通过采用传递系数法对变形坡体开挖“阻能槽”前、后两种情况进行的稳定性检算对比可见,“阻能槽”开挖前,变形体的稳定系数为0.96;“阻能槽”开挖后,变形体的稳定系数增加至1.02。“阻能槽”开挖前,剩余下滑推力为259.66 kN/m;“阻能槽”开挖后,已无剩余下滑推力。

由前文可见,由于阻能槽位于下滑段,如果开挖深度更大、方量更多,则稳定性系数增加会更加明显,为后续工作赢得的时间会更多,但施工时间及费用会相应增加。

结合本工程实际情况分析,目前的设计开挖位置、深度是适宜的,稳定性系数虽然增加不大但有质的变化,且消除了下滑推力。只要在采用其它辅助手段保证不发生次生灾害的情况下,为后续工作赢得时间和空间,就说明阻能槽的设计目的已经达到。

7 结语

(1) “阻能槽”可以改变变形区岩土体力的传递及变形方向,为变形区后续的永久治理提供宝贵的时间与空间,在山区煤矿开采引发地面变形的应急治理中作用显著。

(2) 山区煤矿开采引发的地面变形有其特殊性,与一般的滑坡特征虽有相似之处,但运动形式不同。应急调查时应注意变形体前端存在鼓胀变形区的可能性,避免误判。

(3) 在没有勘察资料的应急处置情况下,认真分析变形区的地质环境条件及变形机制非常重要,只有找准“病因”,才能有效地“对症下药”。