从“心统性情”略论张载与朱熹心性思想之异同

2021-10-19张金兰

张金兰

(内蒙古师范大学 法政学院,内蒙古 呼和浩特 010022)

张载(1020—1077)是北宋理学的创立者之一,朱熹(1130—1200)是南宋理学的集大成者。朱熹在构筑其庞大理学体系的过程中,借鉴和吸收了前贤的诸多思想,对张载的思想也多有继承和发展。在心性论方面,“心统性情”就是其中之一。“心统性情”是张载提出的一个命题,朱熹对“心统性情”给予高度评价,认为:“伊川‘性即理也’,横渠‘心统性情’二句,颠扑不破!”[1]229在自己的思想体系中,朱熹对“心统性情”做出系统的诠释,成为其心性论的核心命题①。学界对“心统性情”的研究较为深入,大致可以概括为两方面:一是对张载“心统性情”的研究,二是对朱熹“心统性情”的研究。这些研究都深入细致,涉及并解决了很多难点,例如:解决了关于张载“心统性情”的意涵及历史定位问题,提出“心统性情”是张载早年提出、后来放弃的思想[2]。“心统性情”不能代表张载的心性关系,朱熹对“心统性情”的诠释也并不意味着张载和朱熹的心性关系一致等。但是,在以“理”为最高本体的前提下,朱熹所谓的“心”如何“统性”,仍是一个需要继续论证的问题。从“心统性情”出发,对比张载与朱熹心性论之异与同,也可反观朱熹“心”如何“统性”的问题。

一、张载与朱熹的“心统性情”说

“心统性情”首先是张载提出来的,但关于张载的“心统性情”说,只有一则文本留世,以至于现今学者对这一问题的研究存在很大困难②。《性理拾遗》载:“心统性情者也。有形则有体, 有性则有情。发于性则见于情, 发于情则见于色, 以类而应也。”[3]374这段文本表达了三层意思:(1)提出“心统性情”这个命题,至于心如何统性情,并没有具体的解释。(2)“有形则有体,有性则有情”,说的是“形体”、性与情的关系。可以这样理解,“形体亦指气质, 气质是由形气构成的一定体质, 它是人的生理和心理的基础”。虽然张载没有对形体与性情的关系作更多的说明, 但他在言及形体亦即气质之后所说的性, 应当指 “气质之性”[2]。这就是说,心所统之性指的是“气质之性”。心所统之情容易理解,就是指心对喜怒哀乐等情感和情欲的主导和控制。(3)“发于性则见于情, 发于情则见于色,以类而应也”③,说明了性、情、色之间的关系。

由于张载对“心统性情”诠释的有限性,学界认为“心统性情”只是张载早年提出、晚年思想成熟之后放弃的思想[2]。张载的心性论思想有一个变化发展的过程。早年,他提出过“心统性情”说,这是朱熹后来看到张载“心统性情”说的依据,也是《性理拾遗》保留这则文本的原因。但在张载思想成熟后的《经学理窟》和晚年成熟的著作《正蒙》中没有保留这个命题。因此,就张载思想的整体而言,“心统性情”并不是张载的一贯主张,不是张载心性论的重要命题。至于张载为什么放弃这个命题,很大原因是这一命题不足以和他后来建构的思想体系相匹配。张载思想成熟后,关于心性论的命题是“合性与知觉有心之名”“大心体物”“性大心小”等。

相较张载而言,朱熹对“心统性情”的诠释是系统且复杂的。朱熹“心统性情”说也有一个形成的过程。朱熹在中和旧说中以“未发”“已发”探讨心性关系。性为未发,心为已发,“实质是以性为体,以心为用”[4]165。乙丑之悟后转变成“未发指性,已发指情”[4]176。在对胡宏《知言》“心也者,知天地宰万物,以成性者也”的讨论中,朱熹提出“以成性者也”应是“而统性情也”,张栻认为不妥,建议作“主性情”,朱熹认为“主字极有功”[4]183。《仁说》之后,“心之体是性,心之用是情”的“心统性情”思想成熟。对于朱熹“心统性情”的理解重点有三。

首先,对“统”的理解,“统”有兼、主等意。例如朱熹说:“心统性情,统,犹兼也。”[1]3304“性、情字皆从心,所以说心统性情,心兼体用而言。”[1]232“性是体,情是用,性情皆出于心,故心能统之。”[1]3304性是心之体,情是心之用。言“心”时,其体乃所谓“性”,而其用处即是“情”;性与情就成为心之体和用的两面。“心统性情”从心兼性情的角度不难理解。“心统性情”从心主性情的角度理解,存在一定的难度。一方面,朱熹讲心主性情主要是心对性和情合说。心是包括体用的总体,而性情是这一总体的不同两面。他说:“心者,性情之主。”又说:“性对情言,心对性情言。”[1]224从这一方面理解的“主”,基本与“兼”同义。另一方面,心“主”性情又可分为“心主情”与“心主性”。心主情是指人的理智和道德观念对情感、情欲的主导和控制,这一点也容易理解。难点是心对性的“主”怎么解释,这就涉及朱熹思想中较为复杂的一个范畴——心。

其次,关于朱熹的“心说”。在朱熹的思想中,对“心”的表述非常复杂,具有多义性,有“知觉义、主宰义、本然义、体用义、虚灵义、管摄义、贯通义、功能义、活动义、动静义、无穷义、生道义、善恶义等等”[5]103。正是因为多义,对朱熹“心”的理解容易产生种种纠葛,对“心统性情”的理解也就产生争议④。大体而言,学者们从体用、动静、已发未发等多角度对心如何“统”性和情,做出了论证。从性体情用的角度,朱熹认为:“性,本体也;其用,情也;心则统性情、该动静而为之主宰。”[1]225“盖心便是包得那性情,性是体,情是用。”[1]226这里的统、主宰是指性情为心所涵摄,或者说心统摄性情。从未发已发的角度,朱熹强调为了保持心之未发的“中”的状态不受干扰,必须有所主宰,“心,主宰之谓也。动静皆主宰,非是静时无所用,及至动时方有主宰也。言主宰,则混然体统自在其中”[1]229。按照朱熹的思想,情之未发则为性,此时心中浑具天理,虽是未发但不可谓无心。思虑未萌,心为未发,但要有所主宰,使心境平静清明而不混乱,使注意力有所集中而不驰散,这就需要心作为主宰功用的发挥。在朱熹的语境中,性是不会造作的,而心却充满灵气,“盖主宰运用的便是心,性便是会恁地做的理。性则一定在这里,到主宰运用却在心”[1]225。心是人一身之主宰,性(理)是否能够得以实现,是要依靠心之作用的发挥。“可以肯定的是,所谓心主乎性绝不意味着心能主宰天地之理,能主宰天地万物”[4]256。

最后,“心统性情”表明朱熹要给儒家所重视的“情”找一个合理的地位。朱熹说:“横渠‘心统性情’之说,乃知此话大有功,始寻得个‘情’字着落。”[1]226在朱熹看来, “性无不善;心所发为情,或有不善。说不善非是心,亦不得。却是心之本体本无不善;其流而为不善者,情之迁于物而然也”[1]228。性是纯善的,情则可以善,也可以不善。但不能因情有不善,而说心有不善。于是,在心上所讲之工夫,又在情上显现。如果情能循理而动,则心的表现活动——情,都能呈现性(或理)的本来面貌。性属未发,凡发处皆是情,所以不能离“情”而言心是否循理。“心”之“循理”,即是在其所发之“情”上循理而已。所以在朱熹看来,重视情是必然的。朱熹以心之体用关系表述心、性、情的关系,这样即体即用的模式就把情也推到一个相当重要的位置。朱熹重情不仅体现出朱熹心性论更为细致的方面,也是理学反对佛教的重要内容[6]228。

二、张载与朱熹对性、心的定位不同

从对张载、朱熹“心统性情”命题的分析,可知张载、朱熹虽然使用同一命题,但其心性思想并不相同,究其原因在于张载、朱熹所建构的思想体系不同。这决定了他们对性、心的定位不同,对性、心内涵的诠释不同,心性关系的表述也不同。

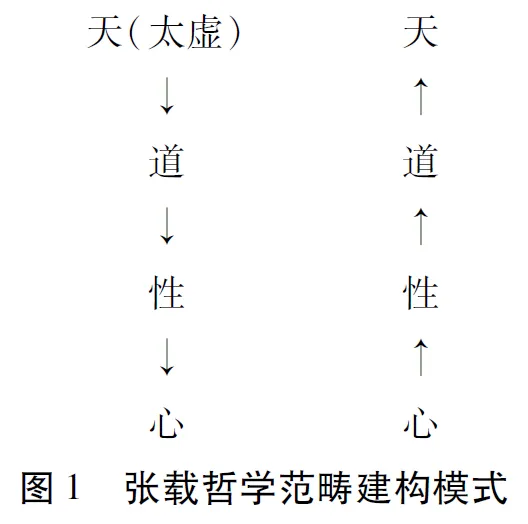

张载对心、性的定位是放在“天-人”模式中呈现的。《正蒙》是张载晚年的代表作,其中展现了他思想的整体架构,“由太虚有天之名,由气化有道之名,合虚与气有性之名,合性与知觉有心之名”[3]9。用图1表示如下:

由图1可知,张载以天(太虚)、道、性、心层层下贯,心、性、道、天层层上达的双向模式建构自己的思想体系。张载哲学的最高本体是天(太虚),性、心由虚、气决定。他对性、心的定位是“合虚与气有性之名,合性与知觉有心之名”,性是由虚气和合而来,心是由性与知觉和合而来。

从天(太虚)、道、性、心下贯的模式来看心性关系,张载认为性对心有决定作用。具体表现在:(1)从心的来源看,心产生于性与知觉的结合,性对心的决定作用不言而喻。张载曾说:“性,原也;心,派也。”“不知以性成身”必不知“心所从来而后能。”[3]25性是本源,心由性派生,这种性对心的决定作用必须是明确的。(2)从性与心二者的范围看,张载认为“性又大于心”[3]311,也就是说,性、心两个范畴的范围不同,性比心要宽泛。总之,张载认为,性是本原,性高于心,性对心具有导向作用。人生而有的“性”是“气质之性”,但它不是人的本然之性;根源于天(太虚本体)的纯然的天地之性,才是人内在的道德根据,也是人之所以为人的真正所在,实现它,人方可称为人。这样,性就为心确立了道德原则和价值导向。而从心、性、道、天层层上达的模式来讲,张载强调心的重要功用,这与朱熹重视心的功用是一致的(第三部分论述)。

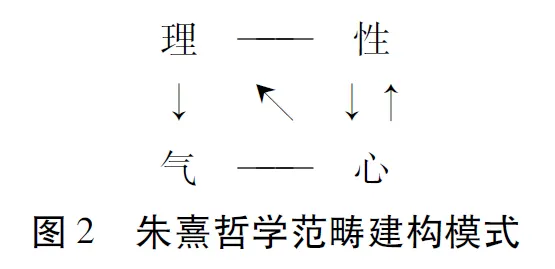

朱熹的思想体系是以“理-气”为基础建构起来的,朱熹对性、心的定位是在理气模式中呈现的。用图2表示如下:

如图2所示,朱熹的最高本体是“理”,“性即理”,所以,性也是最高范畴;心则是和气处于同一层面,“心者气之精爽”。犹如理对气有决定作用,性对心也有决定作用。在朱熹哲学体系中,“性犹太极也,心犹阴阳也”[1]222。性属理,而心属气,性、心是有差别的两个层面,各自定位不同。

对比张载、朱熹哲学范畴建构模式图可知,张载、朱熹的心性论异中有同、同中有异。(1)朱熹对性的定位是最高范畴,即本体地位,不同于张载对性的定位是低于天、道的次级范畴。(2)朱熹对心的定位是次于性的下一个层次的范畴,这与张载对心是性的下一层次的定位是相同的。但是朱熹对心的内涵的界定却不同于张载。朱熹认为张载“合性与知觉有心之名”,说得不够准确。他说:“有知觉谓之心”,“人心是知觉。”所以他反问:“有心则自有知觉,又何合性与知觉之有?”[1]1944朱熹认为心的主要含义就是指知觉而言。他又说:“心与性自有分别,灵底是心,实底是性,灵的便是那知觉。”[1]511这对性、心作了分别。(3)在心性关系中,朱熹认为性对心有规范作用。具体表现:一是心以性为体,性是心的内在根据。朱熹说:“性是实理,仁义礼智皆具。”[1]216“心之本体本无不善。”性是纯善,是心之本体,是善的根源。二是性是心之规范。朱熹认为:“盖感固是心,然所以感者,亦是此心中有此理,方能感。”[1]3333这就是说,理(性)客观上为心规定了一个范围,心的活动不能超出这一范围,所以说理(性)是心的规范或“是非标准”;心只能在规范内作具体活动,如思、行等能力,而本身并非超验主体,本身不含规范性。朱熹的理或性,是纯粹的形而上,所以心在此意义上并没有超越性,而只有经验的意义。

在朱熹看来,性(理)虽然对心有决定、规范作用,但性(理)并不是一个活泼的物事。它不能造作,所以它对心不能有一个积极的作用。而站在主体对性(理)的实现这个角度讲,工夫就全落在“心”上。

三、张载与朱熹从工夫论的角度都强调心的重要功用

如果从下学上达的角度,继续对比张载、朱熹哲学范畴建构模式图,可以看出张载和朱熹的上达之路都是从“心”开始。从工夫角度而言,张载和朱熹都特别强调心对性的能动作用和实现功能。

张载认为,虽说“性者万物之一源,非有我之得私也”[3]21,然天地之性人为贵,贵就贵在人的能动性和自觉性。心作为性与知觉的统一强调了两个方面:就性而言,张载赋予心一种先天的道德属性;就知觉而言,张载强调人的知觉的重要性。但是如果“心之尽性之功未至,则性大心小”[7]81。滞在见闻上的心,是知觉之心,不是道德本心。人通过“大心体物”的工夫,做到尽心知性,这样就达至心性合一的境界。张载认为:“心能尽性,‘人能弘道’也;性不知检其心,‘非道弘人’也。”[3]22这里强调心对性的能动作用。只有人能通过自己的道德实践完成本性的要求,并尽力实现和弘扬天道的原则。在张载的心性关系中,由天道到性心,强调性对心的决定作用;由心性到天道,强调心的能动作用。即便如此,心的能动性和实现作用也仍然不能视为对性、道的“主宰”[2]。由此可推知,张载当年提出过的“心统性情”命题,不足以准确反映他思想成熟后对性、心的定位,所以弃之不用。

从心对性的作用而言,朱熹认为“心是做功夫处”,特别强调心的能动作用。首先,朱熹认为心是一身的主宰。他说:“心是神明之舍,为一身之主宰。”[1]3305“性是心之道理,心是主宰于身者。”[1]225他还比喻说:“心,大概是个官人;性,便如职事一般。”[1]222他认为心是认识的主体,这个认识主体具有神明不测的作用。他说:“虚灵,自是心之本体。”[1]224又说:“心者人之神明,所以具众理而应万事。”[1]49“灵”就是神明不测,是知觉,是思维。心具众理,能思维,能应万事。在朱熹看来,人作为万物中“秀而最灵”者,就是落在人“心”上说,正因为人有“心”,才能显现理或性,而此种显现也正是在“心”中显现。“人”与“性”(理)之关系以“心”为枢纽[6]228,所以朱熹说:“性便是心之所有之理,心便是理之所会之地。”[1]223或更明确地说:“道理都具在心里;说一个心,便教人识得个道理存着处。”[1]227其次,从心的功能讲,人之气之所以是“秀而最灵”,是由于人有体察“理”的能力。所以,他特别说道:“横渠说:‘人能弘道’,是心能尽性。‘非道弘人’,是性不知检其心……此等语皆秦汉以下人道不到。”[1]1942

“理不能有造作,此一主宰是消极性的,只能使气的一切活动不能越出理之范围,却不能使气作某等活动”[8]36,所以,对理的体察与对性的规范的落实就人身而言全落在“心”上。

结语

关于“心统性情”这一命题,张载早年提出,后来放弃了;朱熹是先有“心主性情”的思想,后看到张载这一命题暗合其意,遂发展成其心性论的核心命题。由于朱熹与张载各自建构的思想体系不同,心、性在其思想体系中的定位与界定不同,决定了朱熹与张载的心性思想异中有同、同中有异。但就道德修养与工夫论而言,朱熹与张载都强调心的功能与作用,追求一种下学上达的修为路径。在“心统性情”中,朱熹如此强调“心”的地位,实际只就工夫而言,与其以“理”为最高本体的思想并不冲突。也可以这样说,“心”的问题,在朱熹这里是工夫论问题,不是本体论问题。

注 释:

① 陈来认为,“心统性情”说标志着朱熹心性论的完成(《朱子哲学研究》第193页)。蒙培元认为,“心统性情”说是朱子心体用说的核心内容,也是其心性说的实质所在(《论朱熹的“心统性情”说》,天水师范学院学报,2011年第3期)。蔡方鹿认为:“‘心统性情’是朱熹心性之学的纲领和核心。”(《宋明理学心性论》第144页)林乐昌认为:“朱熹哲学经过不同时期的发展, 终于用心统性情的模式建构起完备的心性理论。”(《张载“心统性情”说的基本意涵和历史定位——在张载工夫论演变背景下的考察》,《哲学研究》2003年第12期)

② 陈来认为:“张载的思想今不得而知。”(《朱子哲学研究》第251页)牟宗三认为:张载的“心统性情”是“孤语”(《心体与性体》第431页)。林乐昌认为:“张载心统性情说的详尽内容今天已难获知。”(《张载“心统性情”说的基本意涵和历史定位——在张载工夫论演变背景下的考察》,《哲学研究》2003年第12期)

③ 《邵雍集》也有“发于性则见于情,发于情则见于色,以类而应也”(《邵雍集》,中华书局,第153页)。

④ 争论的核心是:在理本论的前提下,朱熹所谓的“心”,如何统“性”?劳思光、陈来认为,朱熹“心统性情”,是从未发已发的角度来论证心、性、情三者的关系。心对性的主宰,与朱熹以理为最高范畴并不矛盾(劳思光《新编中国哲学史》第3卷上第228页;陈来《朱子哲学研究》第256页)。蒙培元认为,“心统性情”是朱熹以体用关系说明心、性、情三者的关系(蒙培元《理学范畴系统》第208—211页)。钱穆认为,朱熹的“心统性情”将心性关系划分得更细密,由此才能“说准此心”(钱穆《朱子新学案》第384页)。这些观点都认为朱熹的“心统性情”说得通,不存在矛盾。林乐昌则认为朱熹所说的“心统性情”正确;而心对性的主宰,毕竟过于勉强,从学理上看,也与其以理为最高范畴相矛盾(《张载“心统性情”说的基本意涵和历史定位——在张载工夫论演变背景下的考察》,《哲学研究》2003年第12期)。