新砦至二里头文化时期中原地区生业方式初探

2021-10-14周午昱孙永刚

周午昱 孙永刚

摘 要:新砦到二里头文化时期的时间跨度为公元前1850-公元前1500年,是中原地区文明发展的重要阶段。本文根据新砦到二里头文化时期中原地区典型遗址中的动植物遗存数据与研究成果,分析古代先民动植物资源利用情况以及不同地区不同时间段人类生业经济模式的共性与差异性。

关键词:新砦期;二里头文化;中原地区;动植物资源;生业经济模式

中图分类号:K871.1 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2021)09-0034-07

新砦至二里头文化时期,即公元前1850-公元前1500年,新砦到二里头文化时期是人类历史发展过程中一个非常重要的阶段,这一时期社会面貌发生了很大变化,尤其是在二里头文化二、三期时出现了一系列文明要素:文字、城址、青铜器等。同时,本文所指的中原地区即今河南省范围,不包括广义上的晋南和关中地区。对新砦至二里头文化时期中原地区的生业经济与饮食结构的认知,有助于了解人类生业经济模式与文明起源、形成的關系问题。本文根据环境背景、动植物遗存及古人类食谱等资料与研究成果,进一步探索新砦至二里头文化时期中原地区人类生业经济模式的演变规律和影响因素等。

一、新砦期中原地区人类生业经济情况

新砦遗址位于河南新密市刘寨镇新砦村,从龙山晚期延续至新砦期。张雪莲等人根据夏商周断代工程阶段性成果《夏商周断代工程1996-2000年阶段成果报告》重新对所列文化年代进行了运算,最终得出测量结果:新砦早期的年代上限应不早于公元前1870年前后,二里头第一期的年代上限应不早于公元1750年[1]。学术界对新砦期这个概念的内涵争议颇多,主要集中在龙山时代、新砦期和二里头一期之间的相互关系上。本文主张新砦期是指在河南龙山文化到二里头文化之间存在的一个过渡期,新砦二期可能和二里头一期大致同时[2]。

(一)植物资源利用

研究者对新砦第一二三期均采集样本进行孢粉分析。结果表明,新砦一期和第三期都属于气候温暖、干燥-较干燥的草原环境,而处于它们之间的第二期,落叶阔叶林明显增多,显示当时气候发生明显变化,雨量增多,区内出现温暖湿润-较湿润的暖温带森林草原环境[3]。新砦第三期即二里头文化一期,在这一时期中原地区气候变干,河水水量减少,受其影响人类的生业经济相应作出调整。

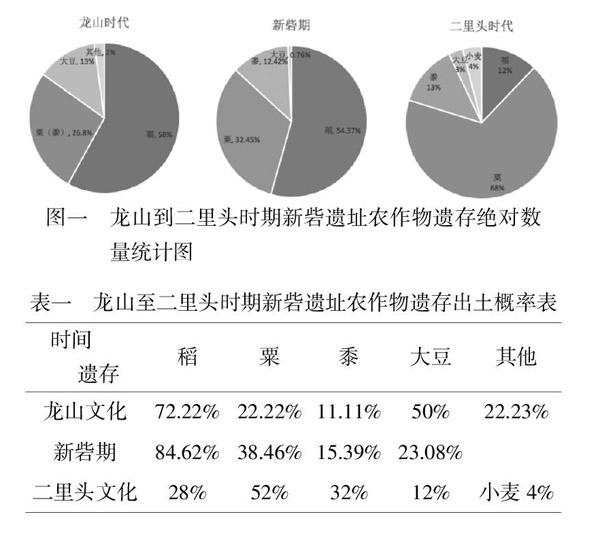

新砦遗址先后进行过三次浮选,分别是1999-2000、2014年、中华文明探源工程(二)的农业研究子课题进行的浮选研究[4]。赵春青[5]根据新砦遗址出土的生产工具组合以及植物遗存资料,讨论了当地从龙山晚期到二里头时期农业的基本情况。赵志军[6]详细介绍了农作物遗存的出土情况。遗存出土概况如图一、表一、表二。

从图表(图一,表一、二)可知, 新砦遗址龙山文化时期和新砦二期,稻的数量居多,粟和黍的数量较少,野大豆的出土概率很高。小麦已经出现,但是数量极少。发展到二里头文化时期,粟的数量超过了稻。上述农作物种植特点与2014年的浮选工作结果产生差异。2014年浮选结果显示新砦遗址以旱作农业为主体,稻作农业为辅助,另外野大豆和其他杂草种子都在数量上有较大的差异[7]。虽两次工作结果有别,但是可以肯定的是至少到二里头一期时,新砦遗址已实现“五谷丰登”。根据表二新砦遗址出土植物遗存的绝对数量看,是以粟和黍为主要的农作物品种,稻米也发挥着重要的辅助作用,呈现出一种混合农业经济模式。

姚政权[8]等人对新砦遗址出土的植硅石样品进行分析,他们认为植硅石组合显示新砦期处于短暂的高温湿润气候时期,谷子颖壳的植硅石数量远多于水稻植硅石和小麦颖片植硅石。这明确地显示出新砦遗址的农业生产应以粟作旱地农业为主,与2014年的浮选结果相一致。

值得注意的是,三种豆科植物的发现意味着古人可能已经用这些植物作饲草来喂养家畜。狗尾巴草、藜、马唐、紫苏等是常见的旱作田间杂草,通常与粟、黍伴生,在古人收割粮食时被携带到遗址中[9],从侧面反映了新砦遗址人们应该是以粟黍为主要食物。

(二)动物资源的利用

从动物考古学的研究结果看,先民饲养猪、狗、黄牛与绵羊,野生动物中主要狩猎鹿科动物。到新砦期时家养动物已占所有动物的76%,其中猪的数量最多占71%,绵羊占14%,二者的发展趋势是猪越来越少,绵羊越来越多[10]。但羊的数量变化反映的并非是其在人类肉食资源占据地位的变迁,而可能是用来开发羊的次级副产品羊毛的[11]。显然随着家畜饲养逐渐满足人的食物需求之后,这些家养动物又有了新的用途。

戴玲玲等人通过测试遗址中出土的动物骨骼的碳氮稳定同位素来分析这些动物生前的食物或饲料,结果显示有人类干预的痕迹,即发现动物骨骼的13C值都落在了C4类植物内,与植物考古所表现出的规律相吻合。张雪莲[12]也对新砦遗址中出土的部分人骨、猪、牛、羊、鹿的骨骼进行同位素比较,综合δ13C和δ15N分析,除了鹿是野生动物以外其他均为家养动物,这些动物的食物中C4类食物的比例可达80%。由以上实验结果推测新砦期的先民种植粟类旱作植物并以之为食,而将谷糠用作家畜的饲料。

二、二里头文化时期中原地区人类生业经济情况

二里头文化掀开了中国历史的新篇章,在这一时间段内社会出现了诸多空前的变革。据中华文明探源工程的最新测年结果显示,二里头文化的绝对年代是公元前1750-公元前1500年,可分为一至四期[13]。本篇主要讨论的是二里头文化在河南省内不同区域所表现出的人类生业经济的模式及差异,即二里头类型、牛角岗类型、杨庄类型、下王岗类型这几个地区类型之间的异同。

(一)二里头类型

二里头类型是二里头文化的主体,其以偃师二里头遗址为代表,洛阳盆地为中心,北依邙山,南邻洛河,文化向四面发展到郑州、南阳、三门峡及沁水沿岸。本文选取已经系统、科学地进行过动植物考古及稳定同位素研究的二里头遗址进行分析。二里头遗址位于河南偃师县西南的二里头村,地区地貌主要有低山丘陵、河流阶地和黄土台塬等。

1.植物资源的利用

宋豫秦[14]通过对二里头遗址的孢粉进行分析,他认为二里头遗址在河南龙山文化末期至二里头文化四期经历了气候逐步由温暖湿润朝干冷型的变化。王树芝[15]对二里头文化采集的炭化碎块进行观察鉴定分析,认为二里头遗址所在区域的气候总体上温暖湿润,而且二期比四期更暖湿。两位学者对二里头遗址的自然环境背景进行了一个概括性的描述。根据二里头发掘简报[16]和《二里头》[17]一书中赵志军先生所编写的《植物资源的获取和利用》一章可知,二里头的植物资源丰富,各种炭化植物种子总计多达12.2万余粒。出土植物遗存情况见表三及图二。

浮选结果揭示炭化粟粒占出土植物种子的多数,是二里头遗址古代居民最主要的食物。黍虽然绝对数量少但是出土概率高,说明黍在古人的食谱中起到了补充的作用。整体上二里头遗址居民的农业生产特点应该延续了古代中国北方旱作农业传统。值得注意的是,与新砦遗址二里头期出土的水稻遗存相比,二里头遗址中的稻谷遗存出土数量相当惊人,并且出土概率的统计数值也相当高,表明水稻是二里头遗址中发现的除了炭化粟粒以外第二大类的种子。研究者将这个异常现象推测为两种原因:一是真实地反映了二里头遗址当时的农业生产状况,即得益于二里头遗址良好的水热条件在,二里头遗址人们大规模种植水稻;二是反映了当时人们的粮食消费状况,即为供应二里头这个都城遗址居民的粮食需求量,需要从外埠征集谷物[18]。

除各种炭化植物种子之外研究者还鉴定了采集的木炭样本,发现了大量栎属木炭和葡萄属木本植物这两类遗存,间接反映了先民可能采集葡萄属和栎属果实加以食用。当然,除采集聚落周围野生的果实以外,先民也有机会掌握培育果树的经验知识,以此补充食物供给。上述大量的栎属果实木炭、坚果和核果类遗存都显示了当时采集果实为食是一个重要的食物来源。另外,麻栎和栎属和其他树种相比具有很高的燃烧热值,火力强且燃烧持久,常被用来做燃料[19]。因此当时人类利用麻栎和栎属树木作为主要的薪柴,一方面可能是用来御寒保暖,另一方面极有可能用作蒸煮粟黍类粥饭食物时的燃料。这说明人类在二里头时代对野生植物的利用已经不是简单采集带回居住地,而是开始培育这些果树或其他植物来食用或作其他用途。

总体来说,二里头遗址浮选出土的植物遗存不仅数量多而且种类丰富,包括粟、黍、稻、小麦、大豆这些农作物以及坚果核果类的植物种子。二里头遗址的先民已经开展了以粟为主以黍稻作辅的作物栽培活动,大豆小麦在当地的农业生产中种植规模和比例虽然不突出,但相对稳定,始终占有一席之地。二里头文化时期地方农业生产开始实行多品种农作物种植制度。多品种作物种植制度的意义不仅在于可以提高农业生产的整体产量,而且还能够降低粮食种植的风险系数,这是古代农业发展水平提高的重要标志[20]。与此同时,该时期坚果核果等果实是先民不可或缺的植食性资源,并且人类可能培育果树树种。

2.动物资源的利用

在二里头遗址近六十年的发掘中发现了大量的动物骨骼,考古学家对2000-2006年二里头遗址发掘得到的近四万件动物骨骼进行鉴定分析[21],结果如表四、图三、图四所示。

下面笔者将根据上面图表分类讨论几种重要的动物和其所反映的二里头遗址先民对肉食资源的获取利用和家畜饲养业的发展。

首先值得注意的是在二里头文化第二期时贝类尤其是中华圆田园螺数量呈现爆炸式增长,详细变化趋势见图三。第一期时贝类的数量仅有个位数,但是从第二期始突增到数千枚,显然受到了自然环境变化的影响。竺可桢先生曾经提出仰韶文化至安阳殷墟所代表的晚商文化这一时间段内,年平均气温比现在高2摄氏度左右[22],笔者推测中华圆田园螺的大量出现可能与这一环境背景有关。适宜的温度致使遗址周围水域内贝类数量大大增加,先民的肉食来源因此丰富。在第三期经历了又一次骤然衰落后,贝类的地位逐渐被哺乳动物取代,这里尤其是指以家猪为代表的家养动物。

结合计算主要哺乳动物提供的肉量可知,在二里头遗址各期哺乳动物始终是人类主要利用的资源。猪、黄牛、绵羊以及梅花鹿提供的肉食量明显高于其他动物,说明这四种动物是二里头遗址居民肉食的主要来源,其中又以猪最为重要。贝类、鱼类、爬行类、鸟类等动物也曾被当时人类食用。因此二里头遗址居民的动物资源利用模式表现为肉食来源丰富,哺乳动物在当时人类的肉食结构中占据了绝对的支配地位。同时在所有哺乳动物中,又以猪、牛、羊、梅花鹿这四种动物最为重要,它们构成了二里头先民最为重要且稳定的肉食来源。下面分不同动物种类进行阐述:

二里头饲养家猪的证据较为全面准确。首先通过统计遗址出土猪骨的年龄结构,从二里头第二期开始,未成年猪的数量远远多于成年猪(可能是由于二里头遗址一期遭到严重破坏有关);其次二里头遗址出土的猪上、下颌骨分别进行长度与下颌联合处夹角的测量,均在家猪的数据范围之内。最后,二里头二期时猪的数量急剧增加,占所有出土动物骨骼的绝对多数。这些表明先民们对猪的饲养及宰杀曾进行人工干预。

值得一提的是,在距今约3700年左右的河南偃师二里头遗址发现了迄今为止所知最早的山羊遗骸(包括角及掌、跖骨)[23]。从整个二里头文化四期发展来看,绵羊的数量在不断上升,说明居民逐渐加大对绵羊肉食资源的消费力度。研究者对二里头遗址七个地层中出土的羊骨遗存进行测量,明确臼齿萌出时间、羊下颌骨高差、羊卜骨的数量。在新石器时代晚期,河南省内许多遗址都出土了一定数量的绵羊,如河南登封王城岗遗址[24]、河南禹州瓦店遗址[25]和河南新密新砦遺址[26]等,有学者认为家养绵羊在新石器时代晚期就已经出现。结合家羊在龙山时期中国北方地区许多地区已经存在这一事实,证明二里头遗址发现的羊就是家羊。

从表中我们可以直观地看到,从二里头二期开始,牛骨遗存数量剧增。根据黄牛牛骨遗存的出土情况、牙齿萌出时间、死亡年龄、牛角心与现生牛角心对比,研究者认为二里头遗址的黄牛属于家畜。赵春燕等人通过对比二里头遗址不同时期黄牛的牙釉质锶同位素比值和二里头本地的锶同位素比值范围,发现二里头文化第二期时当地的先民们已开始饲养黄牛,后期消费的大部分黄牛可能来源于本地人饲养,但该遗址始终有外地的黄牛[27]。

研究者通过将二里头遗址出土的狗牙、颌骨等部位的测量结果与建立起的数据库进行比较,可知其比之前遗址出土的狗身形要小、更接近于家养[28]。而目前通過考古发掘得知的中国最早的家狗发现于距今9000年左右河南舞阳贾湖遗址,有11条狗被单独埋葬在墓地和居址[29]。一般认为新石器时代中晚期的仰韶文化诸如半坡遗址、姜寨遗址的狗都是家畜。显然,时间更晚的二里头遗址作为已经有文明萌芽迹象的聚落,将遗址中出土的完整狗骨架以及其他狗骨骸认为是家畜范畴是没有异议的。与此同时可以借袁靖先生对洛阳皂角树的狗骨进行的分析结果[30]进行验证,也能说明二里头遗址在一期时已经有了家狗。

3.二里头人类食性分析

考古工作者对不同时期的陶器残留物进行了同位素分析,欲探究二里头遗址先民的饮食结构及其变化。根据检测结果,二里头遗址的居民食物中兼具C3类和C4类植物,主食呈现出多元化的特点,而且C4类植物的比例可能更高一些。这一结果与植物考古学的研究结论一致,与出土人骨所显示的人类食物结构也是一致的。司艺等人[31]曾对二里头遗址出土的动物骨骼胶原蛋白中的氮、氧稳定同位素进行测试分析,以了解动物的饲养方式。根据氮随营养级上升时产生的富集作用这一理论,猪具有稍高的氮稳定同位素值和最小的氧同位素标准偏差值。这一现象反映了先民严格控制家猪的繁殖时间和宰杀年龄。说明到二里头文化时期,人类的家畜饲养业已经达到很高水平。

(二)牛角岗类型

牛角岗类型以牛角岗遗址为代表,主要分布于豫东平原上,地势起伏不大,适宜聚落的壮大。属于温带大陆性季风气候,光照雨量充沛。年代相当于豫西二里头类型的二期末至四期。本文选取牛角岗、鹿台岗、段岗、朱岗这几个遗址[32]进行介绍。

郑州大学和开封市博物馆[33]对鹿台岗、段岗遗址进行了孢粉研究,为还原两地的自然环境提供依据,具体情况见表十。鹿台岗二里头时期的剖面样品孢粉含量很高,共有812粒孢粉。其中草本植物花粉量最多,蕨类孢子含量其次,种类较丰富。木本植物花粉占比例小,但种类和数量都较仰韶文化、龙山文化和二里头文化剖面多。本剖面不仅孢粉数量多,种类也丰富,构成松一菊一蒿-藜一莎草一中国蕨组合,说明此时期气候转暖、植被茂盛,以针叶树为主的森林一草原植被为景观,反映出气候温凉潮湿的特点。

段岗发现孢粉104粒,仍以草本植物花粉占优势,蕨类孢子占第二位,仅发现少量木本植物花粉,整体构成蒿-菊-藜禾本-水龙骨石松孢粉组合。气候变冷,蕨类孢子和木本花粉大大减少,反映气候干旱温凉,代表草原植被景观,偶见乔木植物。

(三)杨庄类型

杨庄类型以驻马店杨庄遗址为地区中心。遗址位于驻马店市西南约6公里,总面积约40000平方米。遗址地层为石家河文化、河南龙山文化及二里头文化的相互叠压。

1.植物资源的利用

有学者对杨庄遗址及河泥王、黑泥沟诸地点的孢粉与植硅石进行了分析,结果表明在杨庄一期(属龙山时代前期,年代约距今4500年-4200年之间)气候特征总体上属于温暖湿润型,森林以落叶阔叶林为主,并有少量亚热带常绿阔叶植物。农作物中水稻的种子面积可能较大。杨庄二期的气温和湿度较前期有所降低,但是总体上仍是湿润的气候背景。农作物除延续水稻的种子外可能栽培芝麻、蓼、菜豆等[34]。

2.动物资源的利用

经过细致的清理,考古学者发现了一批龙山文化时期和二里头文化时期的兽骨标本。通过对杨庄遗址兽骨的观察,发现动物的种类不多,仅有猪、牛、羊、马、轴鹿及圆田螺,其中龙山文化时期未见牛的遗骸标本,两个时期马的标本均极少,猪骨在二里头时期达到最大值[35]。研究者通过对杨庄遗址兽骨的观察与研究,认为这批样品反映了在龙山到二里头时期杨庄的先民提高了饲养家畜的技术。牛的驯养以及家猪饲养技术的提高表明古人主动开发肉食资源,而杨庄的大量的鹿类标本材料、壳上有小孔的圆田螺以及断口有人工加工痕迹的牛骨,这些反映了在农业经济为主的生产活动外,人类还渔猎补充食物。换言之,先民们在二里头文化时期对动物资源的利用在比重上有了提升、技术上有所进步,与此同时仍狩猎作为辅助性经济活动。

(四)下王岗类型

下王岗类型大体分布在伏牛山以南的豫西南地区,以淅川下王岗为典型遗址,可分为以龙山文化面貌为主的早段和以二里头三期为特征的晚段。

发掘工作者从下王岗遗址中发现了鱼类2种,爬行类2种,鸟类1种,哺乳类26种。主要有大熊猫、未定属和种的犬科、苏门犀、亚洲象、麂、水鹿、轴鹿、狗、猪、牛等。贾兰坡认为,从屈家岭中晚期开始下王岗的先民就开始饲养家畜。其中最多的家畜是狗和猪,在仰韶时期到西周时期的地层中都有发现;另一类家畜是黄牛和水牛,骨骼遗存发现较少,但牛额骨、牛角的结构不同于野生型,表明在龙山或者更早时期黄牛已在南阳地区被人类饲养[36]。

三、结语

由分析可知,新砦期至二里头文化时期的生业经济以粟作农业为主获取植食资源,以饲养家畜为主获取肉食资源。从时间发展顺序来看,中原地区农业在新砦期至二里头文化时期就表现出粟、黍、稻、大豆、小麦“五谷丰登”的生业经济特点;从空间位置来看,在这一时期中原地区不同遗址大多都表现出一致性,但是受环境影响,不同地区人类生业经济也有各自的特点。在整个中原地区的农业结构都是以旱作农业为主的背景下,有些地区是以黍为主并以粟或稻为辅的,而有些地区稻的数量非常多。例如新砦遗址,植物分析显示从龙山至二里头时期,黍一直都是主要的农作物。与此同时,纬度靠南的南阳地区由于享受着得天独厚的自然环境以及受到了长江流域稻作农业文化的影响,稻在农作物结构中始终占有优势地位。在中原地区文化发展过程中,人类生产力水平不断提高,应对自然的能力也逐渐增强。从新砦期到二里头文化时期,农业耕种水平有了较大提高,农业开始加速发展,到二里头文化时期人类已经有能力生产稳定的、多品种的粮食作物。

与之对应的是,随着农业经济的发展,人类过着定居的生活后有条件饲养家畜。家畜能够给人类带来稳定又充足的肉食资源,因此随时间发展先民获取肉食资源的方式也发展为开发型。野生动物资源在中原地区生业经济中始终扮演着不可忽视的角色,是丰富人类食谱的一个选择。因为渔猎野生动物属于一种短时间付出高回报的收获方式,因此先民们但凡有条件还是愿意从事捕捞和狩猎活动的。在野生动物中,贝和鹿科动物是主要的渔猎对象。动物的种类和数量从侧面反映了在新砦到二里头时期中原的大气候环境总体来说是温暖湿润的,居址周围有茂密的森林和一定面积的水域。

综合上述,可以知道在这一时期,中原地区的生业以农业为主,家畜饲养业占有一定地位,而渔猎则作为辅助性经济活动。农业在整个经济结构中处于绝对主导地位且逐步趋近于成熟,“五谷丰登”、多品种的粮食作物能够有效应对人口压力以及抗御自然灾害带来的风险,此外,也促使了家畜饲养业也稳步发展。高效且合理的生业模式为中原地区提供了稳定且多品种的粮食及肉食来源,促进了人口增长和社会发展,推动了该地区文明的起源与发展,为中原地区的文明化进程奠定了坚实的基础。

参考文献:

〔1〕张雪莲,仇士华,蔡莲珍,薄官成,王金霞,钟建.新砦—二里头—二里冈文化考古年代序列的建立与完善[J].考古,2007(08):74-89+2.

〔2〕赵芝荃.略论新砦期二里头文化,中国考古学会第四次年会论文集,北京:文物出版社,1983;张海.公元前4000年至前1500年中原腹地的文化演进与社会复杂化[D].北京:北京大学,2007.

〔3〕〔10〕北京大学震旦古代文明研究中心,郑州市文物考古研究院编.新密新砦1999-2000年田野考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2008.507-509,466-483.

〔4〕北京大学震旦古代文明研究中心,郑州市文物考古研究院编.新密新砦1999-2000年田野考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2008.487-491;钟华,赵春青,魏继印,赵志军.河南新密新砦遗址2014年浮选结果及分析[J].农业考古,2016(01):21-29.

〔5〕赵春青.夏代农业管窥—从新砦和皂角树遗址的发现谈起[J].农业考古,2005(01):215-217.

〔6〕赵志军.公元前2500年——公元前1500年中原地区农业经济研究[A].科技考古(第二辑)[C].科学出版社,2007.1-11.

〔7〕〔9〕钟华,赵春青,魏繼印,赵志军.河南新密新砦遗址2014年浮选结果及分析[J].农业考古,2016(01):21-29.

〔8〕姚政权,吴妍,王昌燧,赵春青.河南新密市新砦遗址的植硅石分析[J].考古,2007(03):90-96.

〔11〕戴玲玲,李志鹏,胡耀武,赵春青,王昌燧.新砦遗址出土羊的死亡年龄及畜产品开发策略[J].考古,2014(01):94-103.

〔12〕张雪莲,赵春青.新砦遗址出土部分动物骨的碳氮稳定同位素分析[J].南方文物,2015(04):232-240.

〔13〕夏商周断代工程专家组.夏商周断代工程1996-2000年阶段成果报告简本[M].北京:世界图书出版公司北京公司,2000.

〔14〕宋豫秦,郑光,韩玉玲,吴玉新.河南偃师市二里头遗址的环境信息[J].考古,2002(12):75-79.

〔15〕王树芝,王增林,许宏.二里头遗址出土木炭碎块的研究[J].中原文物,2007(03):93-99.

〔16〕杨国忠,刘忠伏.1980年秋河南偃师二里头遗址发掘简报[J].考古,1983(03):199-205+219;郑光,张国柱.偃师二里头遗址1980—1981年Ⅲ区发掘简报[J].考古,1984(07):582-590.

〔17〕〔18〕中国社会科学院考古研究所.二里头1999-2006[M].北京:文物出版社,2014.1269-1276, 1309-1316.

〔19〕北京大学考古文博学院,河南省文物考古研究所.登封王城岗考古发现与研究2002-2005上[M].郑州:大象出版社,2007.

〔20〕中国社会科学院考古研究所.二里头1999-2006 1[M].北京:文物出版社,2014.1313, 1400-1402.

〔21〕中国社会科学院考古研究所.二里头1999-2006[M].北京:文物出版社,2014(09);杨杰.河南偃师二里头遗址的动物考古学研究[D].北京:中国社会科学院研究生院,2006.

〔22〕竺可桢.中国近五千年来气候变迁的初步研究[J].中国科学,1973(02):168-189.

〔23〕杨杰.二里头遗址出土动物遗存研究,中国早期青铜文化——二里头文化专题研究[M].北京:科学出版社,2008.470-539.

〔24〕吕鹏,杨梦菲,袁靖.动物遗存的鉴定和研究, 登封王城岗考古发现与研究(2002~2005)[M].大象出版社,2007.574-602.

〔25〕吕鹏,杨梦菲,袁靖.禹州瓦店遗址动物遗存的鉴定和研究,登封王城岗考古发现与研究(2002~2005)[M].大象出版社,2007.815-901;赵春燕,吕鹏,袁靖,方燕明.河南禹州市瓦店遗址出土动物遗存的元素和锶同位素比值分析[J].考古,2012(11):89-96.

〔26〕黄蕴平.动物遗存研究,新密新砦[M].北京:文物出版社,2008.446-483;戴玲玲,李志鹏,胡耀武,赵春青,王昌燧.新砦遗址出土羊的死亡年龄及畜产品开发策略[J].考古,2014(01):94-103.

〔27〕赵春燕,李志鹏,袁靖,赵海涛,陈国梁,许宏.二里头遗址出土动物来源初探——根据牙釉质的锶同位素比值分析[J].考古,2011(07):68-75.

〔28〕杨杰.河南偃师二里头遗址的动物考古学研究[D].北京:中国社会科学院研究生院,2006.

〔29〕袁靖.中国新石器时代家畜起源的问题[J].文物,2001(05):51-58.

〔30〕袁靖.古动物环境信息,河南省洛阳市文物一队编,洛阳皂角树[M],科学出版社,2002.

〔31〕司艺,李志鹏,胡耀武,袁靖,王昌燧.河南偃师二里头遗址动物骨胶原的H、O稳定同位素分析[J].第四纪研究,2014,34(01):196-203.

〔32〕郑州大学文博学院,开封市文物工作队.豫东杞县发掘报告[M].北京:科学出版社,2000.113.

〔33〕郑州大学文博学院,开封市文物工作队编著.豫东杞县发掘报告[M].北京:科学出版社.2000. 113-186.

〔34〕北京大学考古学系,驻马店市文物保护管理所.驻马店杨庄中全新世淮河上游的文化遗存与环境信息[M].北京:科学出版社,1998.36-90.

〔35〕周军,朱亮.驻马店杨庄遗址发现的兽骨及其意义[J].考古与文物,1998(05):56-59+93.

〔36〕贾兰坡,张振标.河南淅川县下王岗遗址中的动物群[J].文物,1977(06):41-49.

(责任编辑 赛汉其其格)

A Preliminary Study on Subsistence of the Central Plains Region from Xinzhai to Erlitou

ZHOU Wu-yu, SUN Yong-gang

(Department of History and Culture, Chifeng University, Chifeng 024000, China)

Abstract: The time span from Xinzhai to Erlitou was from 1850 BC to 1500 BC, which was an important historical period for the sprouting of civilization in the Central Plains. This article systematically combs the discoveries and research results of animal and plant remains in the main sites in the Central Plains represented by Henan Province during the period from Xinzhai to Erlitou, and then analyzes the utilization of animal and plant resources of ancient ancestors and human beings in different regions and time periods. The commonalities and differences of the economic model of life industry.

Keywords: Xinzhai to Erlitou Period; Central Plains Region; Animal and Plant Resources; Subsistence Model

收稿日期:2021-07-21

作者簡介:周午昱(1996-),男,汉族,山西省忻州市人,赤峰学院文物与博物馆专业硕士研究生,研究方向:考古技术与应用;孙永刚(1978-),男,汉族,内蒙古赤峰市人,赤峰学院历史文化学院教授、博士,研究方向:科技考古。