建筑外保温层间水由来分析及保温板防脱落措施改进

2021-10-14王克

王 克

上海建工四建集团有限公司 上海 201103

近年来,上海地区乃至全国范围内,相当数量的高层建筑发生了外保温材料高空坠落事故,其中无机保温砂浆材料发生此类事件的频率最高[1]。无机保温砂浆系统的层间渗水是造成其外保温结构空鼓、开裂、脱落的一大原因。黏结材料在高含水率条件下,经长期高温、反复冻融、紫外线光照等容易造成耐久性不足,同时,在建筑全生命周期的维护中也缺乏对外保温及饰面材料的定期和定量安全检查机制。

由点及面,本文对无机保温砂浆及其他几种常见外保温材料的保温特性、保温构造及其施工过程作出分析,通过对外保温系统从保温原理到现场施工工艺的剖析,讨论了无机保温砂浆、岩棉板、聚苯乙烯(EPS)保温板用作建筑结构外保温时,其保温材料、基底材料等层间渗水的可能性与由来,为层间应力的劣化提供依据,为后续保温材料的保温性能及耐久性分析提供理论分析依据。

1 外保温性能的影响因素

建筑保温性能从宏观到细节与以下几方面息息相关:

1)建筑的表面积与体积比值。此项系数与建筑物的形体相关,通常比值越小,节能效果越好。

2)建筑物的通风,包括门窗的密闭性等。建筑物在设计与施工中应尽量提高建筑的密闭性。同样,在暖通设计中,对建筑物通风的要求也就能精确地得到保证,进而保障各分区的舒适性。

3)建筑外围护材料的保温性能,其中涉及建筑物的立面、顶面、楼地面、墙体、窗体等。主要包括保温材料的厚度、传热系数、蓄热系数、蒸汽渗透阻、内外表面的换热阻等,这些物理量又间接涉及材料的孔隙率、孔隙的形式、材料表面性质等。

4)外界气候因素影响保温材料性能,尤其是降雨、日照、空气湿度等物理量,是以时间的积分形式影响到保温材料自身导热系数、蓄热系数、比热容、蒸汽渗透系数等因素。

5)除此以外,围护结构中热桥的存在是无法避免的,同种保温材料的接缝、不同保温材料的衔接,还有结构热桥,诸如丁字墙、建筑阳角等。

6)建筑保温在设计、施工或者后期维护改建过程中,难免涉及局部区域保温做法与理想保温出现差异,如外墙石材幕墙龙骨安装区域无法完全覆盖、后期加装外挂设备破坏保温层、施工缝区域处理缺乏合理理论指导等。

以上几点中,关于建筑热工设计缺陷都在建筑物理学的理论研究中逐步得到改善,但是建筑保温施工的质量好坏仍受工人手工操作质量及规范的强行约束。

2 3种保温材料的设计保温性能

上海地区近年来使用较多的建筑外保温材料主要还是无机保温砂浆、聚苯乙烯(EPS)保温板、岩棉板这几类。其中,无机保温砂浆虽然已经被列入《上海市禁止或者限制生产和使用的用于建设工程的材料目录(第四批)》,禁止在高层中作为外保温使用,但上海地区今后的建筑物外表面更新过程中主要涉及的保温材料仍然将是这几类。表1对于这3种保温材料的一些主要物理性能作出了比较。

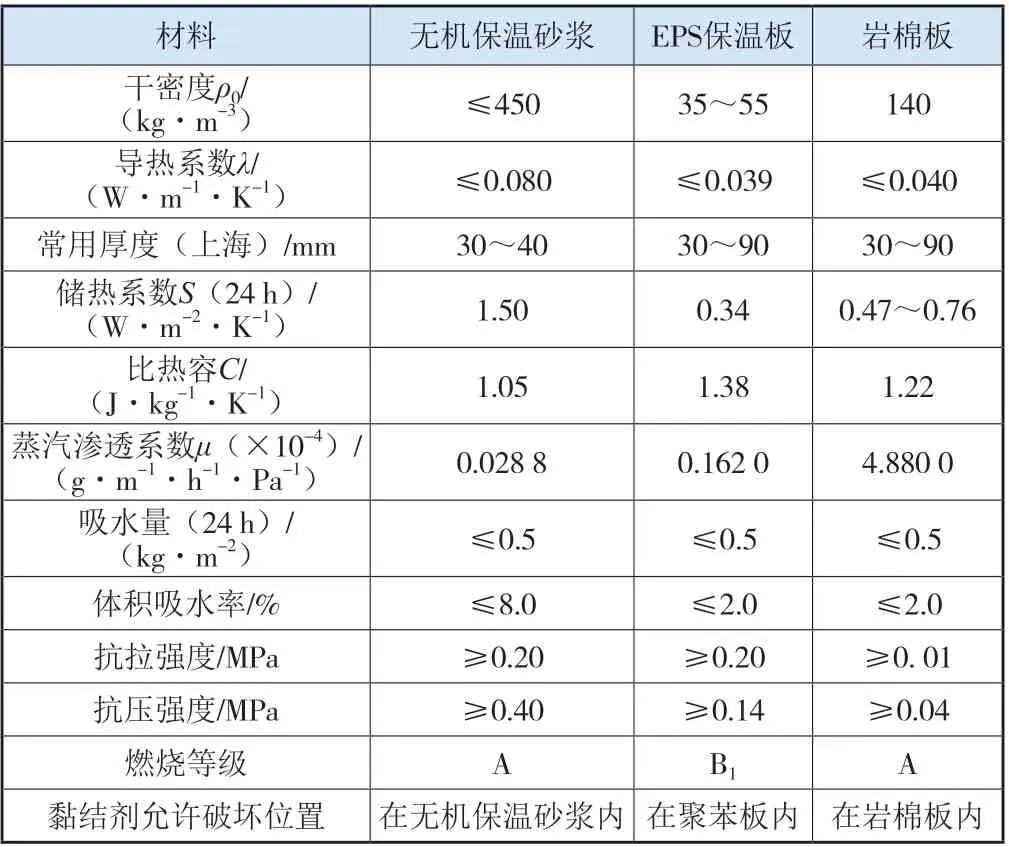

表1 3种常见保温材料性能

由表1可以看出,无机保温砂浆导热系数相对较大,而且自重差异明显,但由于无机保温砂浆可添加的外加剂种类较多,诸如添加玻化微珠或胶粉聚苯颗粒后的无机保温砂浆导热系数可以降至0.06~0.09,质量也能相应下降,但其保温性能毕竟不如EPS保温板和岩棉板优秀。

施工过程中,无机保温砂浆通过涂抹覆盖于建筑结构外侧,较大的导热系数需要较大的涂抹厚度来补偿其保温性能,然而涂抹厚度过大,一方面容易开裂,另一方面自重过大也容易脱落。

经过计算,并考虑到其他热桥影响,在结构外墙采用厚200 mm钢筋混凝土结构,内侧附加厚20 mm水泥砂浆的条件下,为满足甲类建筑外墙传热系数K≤0.80 W·m-2·K-1的条件,需使用厚100 mm以上的无机保温砂浆,而EPS保温板或岩棉板仅需50 mm厚。100 mm以上厚度的无机保温砂浆在施工过程中通过抹灰形式施工视为不可能实现,容易在凝固前发生坠落或变形开裂,凝固后质量难以保证。

故而使用无机保温砂浆材料已难以满足现今上海市地方标准DG J08-107—2015《公共建筑节能设计标准》中第3.3.1条规定的甲类建筑普通结构外墙传热系数K≤0.80 W·m-2· K-1,乙类建筑普通结构外墙传热系数K≤0.90 W·m-2·K-1的要求。表2为3种常见外保温材料施工工艺。

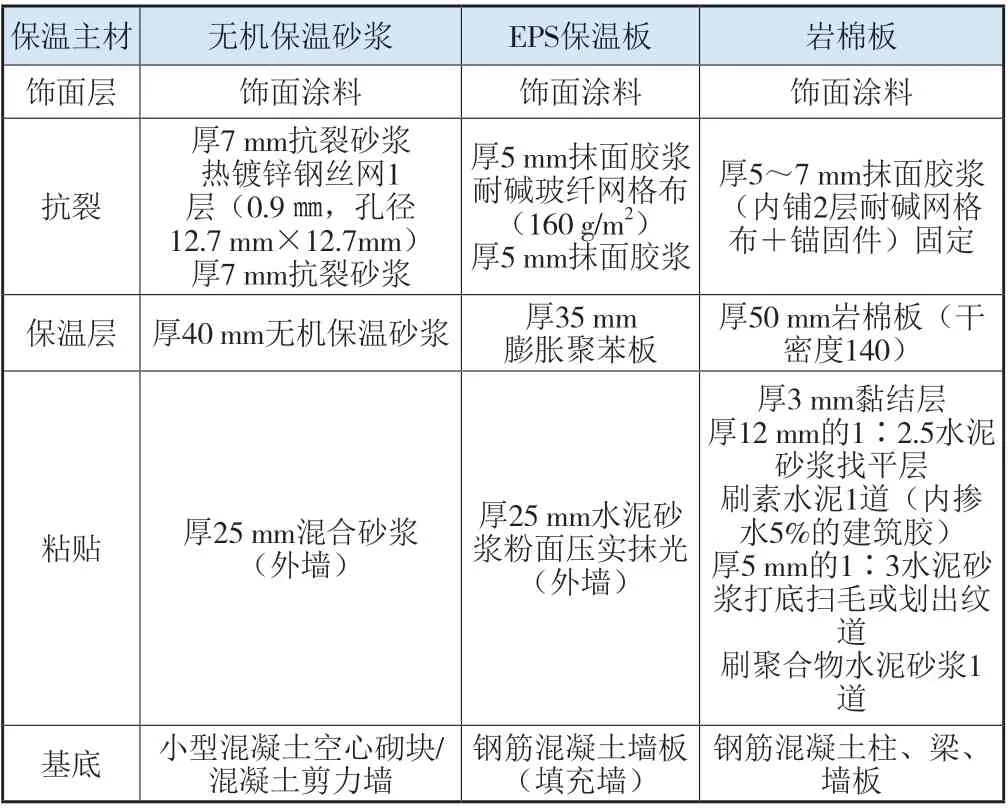

表2 3种常见外保温材料施工工艺

3 保温层层间游离水来源分析

保温层出现脱落的现象主要出现在粘贴层或保温层自身内部,而黏结层出现的水分容易导致粘贴层的黏结失效,保温砂浆自身强度也会在水分冻融应力的长期作用下发生降低。

层间及材料孔隙游离水的来源主要有两种:建筑外围护在建筑湿气迁移过程中,部分水蒸气被截留液化而出现的层间冷凝水;建筑外围护在施工过程中,由于构造原因或施工质量原因造成了部分渗水。层间水分的出现一方面影响有机或水泥基黏结剂的黏结强度,另一方面游离水分在冻融、蒸发冷凝的交替作用下,水分的体积变化对黏结界面或者保温材料的微观结构产生破坏。分析这两种游离水分的来源,可归结于以下几点。

3.1 设计方法未完全考虑材料含水率的变化

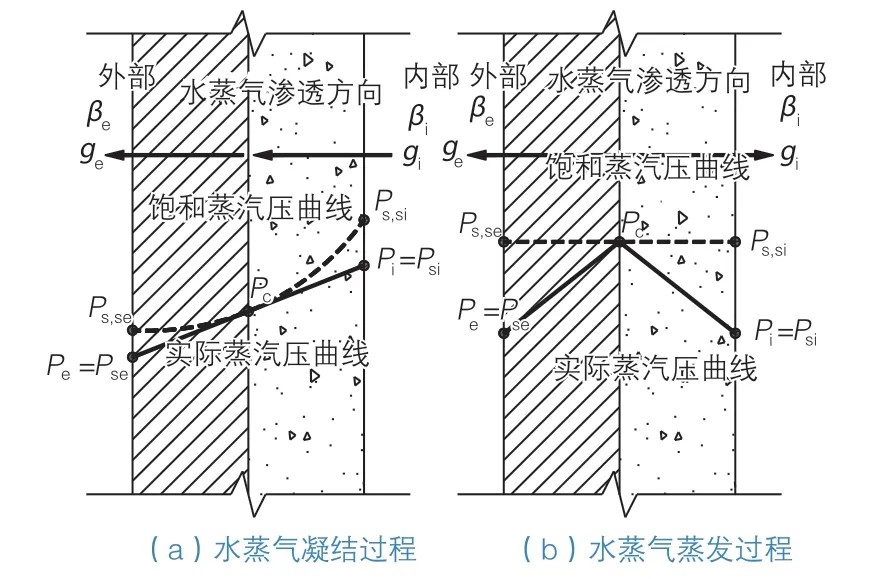

我国现行设计规范仅提供参考性设计依据,国家标准GB 50176—2106《民用建筑热工设计规范》在指导建筑保温设计时虽通过附表形式引用并示范性规定了全国主要城镇热工设计区属及建筑热工设计用室外气象参数,规范中对于冷凝水的计算是通过分层计算围护结构内部各层的各界面水蒸气分压曲线与该界面的饱和水蒸气分压曲线实现的,当两者发生交叉时会有冷凝水出现的可能,然后再计算界面内侧所需蒸汽渗透阻(图1)。

图1 水蒸气凝结与蒸发曲线

在计算过程中所使用的室内温度、采暖期室外平均温度等都是查表而得的一个平均值,无法准确地反映实际情况,实际层间冷凝水的出现,与各个时刻的内外表面的空气湿度、温度,外界是否降雨,之后的日照强度,日照时间,水蒸气的蒸发量等都有关系,并非取几个平均值就能表现的。

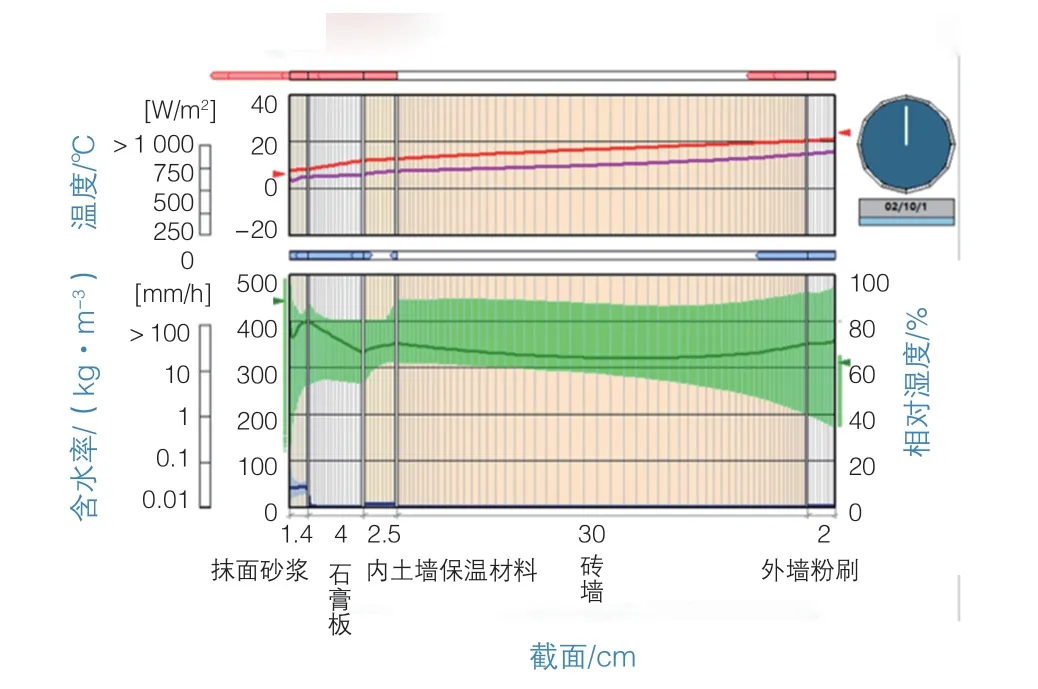

现在国内外比较先进的热工设计软件等也已逐步通过添加各地历年实际气象数据来模拟气候对保温材料保温效果的影响,图2是基于WUFI®Pro软件对外保温系统湿气迁移进行的模拟。

图2 使用WUFI® Pro模拟外墙保温

模拟中选择了某地区某年的实际气候,模拟其对于厚300 mm砖墙配厚40 mm保温砂浆墙体的作用,图2中红色与紫色线条表示其材料内部温度与冷凝温度曲线,而绿色区域表示各层气体的相对湿度,蓝色曲线表示材料的含水率。

这些均会随着时间变化发生改变,含水率可以做到时间的积分,不同含水率的材料又有不同的导热、气体渗透能力,完全能模拟该地区气候下该保温材料所起作用与其性能变化情况。

由此可以发现,我国现有的使用规范在建筑外保温材料的热工能耗上虽具有较为完善和便捷的指导意义,但在保温材料设计的耐候性问题上依旧停留于定性指导层面。而保温材料长期耐候性的研究在应用上依旧存在巨大的发展潜力。

3.2 游离水源于建筑构造

对于无机保温砂浆,由于其自身相对较为脆性,在水分附着后,又经过冻融循环,容易开裂,一但出现局部开裂,裂缝很快就会发展到基底,尤其是在黏结层上下,到达此界面后裂缝开始横向发展,造成大片无机保温砂浆空鼓、开裂和脱落。而无机保温砂浆的初始裂缝来源很多,施工疏漏、后期开洞、偶然的碰撞等皆会引起初始裂缝,然后发展成大片脱落。

在岩棉板和EPS保温板材料的施工中,由于安装外墙石材幕墙龙骨的需要,无法做到理想型满贴岩棉板。后期补贴也难以做到很好的防水防渗效果,容易引起外部水流内渗。

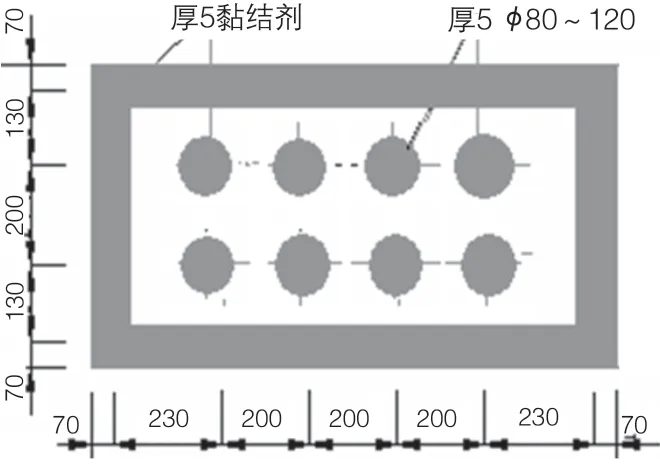

在常见的EPS保温板的施工中,EPS保温板通过点粘法粘贴于基底之上,然后再打入保温钉。然而点粘法存在大量空缺区域(图3),无黏结剂位置容易形成大量积水,在冻融交替作用及液体的气化作用下,液体或水蒸气发生膨胀,对保温板产生一个垂直于墙面的作用力,将保温板外推,一方面增大了层间裂缝,增加了进水的可能性,另一方面在水或水汽的浸泡下削弱了黏结剂的内聚力和强度。长此以往黏结剂的作用会加速削弱,最终EPS保温板固定于基材上的力主要还是依靠打入的聚合物膨胀螺栓。但实践中根据规范要求,黏结剂应承担系统全部荷载,而保温螺栓常常仅作为辅助锚桩。作为常见的施工方法,其接缝处保温螺栓在力学上并不是理想的位置,在后期外部环境影响下容易脱落。

图3 EPS保温板传统粘贴方式

另外,不同于EPS保温板,岩棉板的孔隙大多为非封闭孔,这也导致了岩棉板在施工现场若保管和运输不当容易造成大量吸水问题。岩棉板的吸水量较大,吸水后其质量增加较多,而且岩棉板自身抗拉性能不强,故而多使用保温钉以固定保温板,吸水后的岩棉板导热性能也会急剧下降。

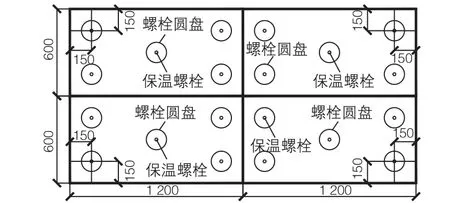

4 改变保温膨胀螺栓布置方式

在现场实际施工中可以发现,使用保温膨胀螺栓的确能更好地固定保温层。对板状保温材料,包括EPS保温板和岩棉板,在使用黏结剂粘贴保温板后,使用保温螺栓二次固定保温板(图4),可使保温板安全无忧,即使在黏结材料经过冻融周期或紫外线光照影响失效后,仅依靠保温螺栓便可保证保温板的结构安全性。

图4 改善型保温钉布置方式

对1.2 m×0.6 m的保温岩棉板,宜在保温板的四角及中心使用保温圆盘螺栓固定,最小允许边距为100 mm,最小允许间距为100 mm。根据设计要求,螺栓呈梅花状布置。螺栓的抗拉承载力标准值应满足大于0.6 kN。任何面积大于0.1 m2的单块岩棉板或岩棉带组合板应设1个螺栓。

对阳角节点、阳台窗台等的边界处理也关系到保温层后续耐久性问题。

非板状的保温砂浆,在日后的结构修复中,如需对保温砂浆层作出保留,可按照如下步骤操作:

1)钻孔注浆,完成基地粘贴层的黏结加固处理。

2)在原砂浆表面依次涂抹透明界面剂、耐候胶、耐候网。

3)打入钉锚植筋或进行钉锚注浆。

4)采用透明罩面胶覆盖表面,封闭加固层外表面。

如对建筑外墙外保温有更高要求,可采用隔热反射涂料进行涂覆,能有效提高建筑外保温能效。

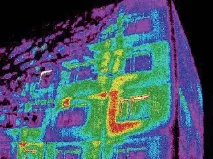

5 外保温及饰面材料的定期和定量安全检查机制

现存建筑外围护结构缺乏监管与监测,对于外批弹性涂料或者粘砖的外墙面,通过不同时段的红外成像效果对比,能够有效地对该区域现存保温层的黏结失效状况作出监管(图5)。通过人工空鼓锤等手段,即可定点定量地做到细部详查,提前做到保温层健康状况的诊断与预警。

图5 红外成像仪检测外墙层间渗水

但还有诸如外挂石材、外挂铝板等手段对外围护结构做修饰或者覆盖的。因此,对于保温材料的定期定量全数检查可能性不大,即使通过红外遥感拍摄等手段,也只能对一些有涂料饰面,或者直接粘贴砖饰面的做法有一定效果。对于有外挂饰材的墙体,已经无法通过现有的手段去做到全数检查,只能抽查重点部位。但存在外挂石材的外墙由于有外墙外龙骨,保温板即使黏结剥离,也难以直接坠落,但须在定期安全检查中予以重视,大量保温材料的脱落堆积容易对外墙饰面板龙骨产生荷载,需在检查发现后做到及时清理或修补[2-5]。

6 结语

本文通过对3种常见的外保温材料的设计、施工工艺进行比较,分析了保温材料后期脱落问题的缘由,并对保温材料长期防脱落问题,从施工角度提出可行性建议,为日后的保温材料耐久性理论及措施的研究提供具有推广性的方案,并提出了对于推广外保温材料安全检查机制的有效方案。