裸露砒砂岩区小流域植被景观空间格局与地形关系

2021-10-14杨振奇郭建英秦富仓张铁钢

杨振奇,郭建英*,秦富仓,刘 静,张铁钢,张 欣

(1.中国水利水电科学研究院 内蒙古阴山北麓荒漠草原生态水文野外科学观测研究站,北京 100038;2.水利部 牧区水利科学研究所,内蒙古 呼和浩特 010020;3.内蒙古农业大学 沙漠治理学院,内蒙古 呼和浩特 010018)

景观是指微观和宏观尺度上的具有异质性或斑块性的空间单元[1],景观格局决定着区域自然资源的分配,影响着生态环境多样性和稳定性。景观格局指数是区域生态环境恢复中的重要指标,在区域生态修复过程研究方面有广泛应用[2-4]。位于晋陕蒙交界地带的砒砂岩区是黄河流域上中游地带粗泥沙的集中来源区,该区基岩成岩程度低,裸露基岩极易风化溃散,引发严重水土流失作用,自20世纪80年代起,以小流域为治理单元开展了长期的水土流失治理工作,营造了大面积的人工植被,区域植被景观格局和生态环境也随之改变,研究该区植被景观的空间格局及其与地形因子的关系,是深入研究该区域生态修复机制的重要基础。

砒砂岩区按照基岩出露程度和覆土类型被分为盖土区、盖沙区和裸露区,以裸露砒砂岩区的基岩出露面积最大,土壤侵蚀作用也最为剧烈。近年来,裸露砒砂岩区生态环境明显向好,区域水土流失趋势得到有效控制,局部地区也存在水土流失治理成效不显著,人工生态系统不稳定,植被措施配置不科学的矛盾点。高清竹等[4]、盛艳等[5]、姚俊娜等[6]应用3S技术针对砒砂岩区土地利用和生态环境质量方面开展了系统的研究,但对于现阶段裸露砒砂岩区小流域植被景观空间格局呈何种特征,景观格局与地形因素间具有何种关系等科学问题尚未进行深入研究。本研究选取裸露砒砂岩区鲍家沟小流域为对象,应用景观生态学和典型相关的理论方法,以小流域植被景观空间格局及其与地形因素的关系为切入点,研究结果可为裸露砒砂岩区的生态修复机制研究提供数据支撑,对于科学指导该区新时期生态修复工作有重要现实意义。

1 研究区概况

鲍家沟流域位于鄂尔多斯市准格尔旗,地理坐标110°31′-110°35′E,39°46′-39°48′N,海拔1 110~1 300 m;流域地形北高南低;气候属典型大陆性季风气候,冬季漫长干燥,夏季短暂温热,年均气温7.2℃,年降水量388.3 mm;岩石地层主要为三叠系下统,和尚沟组、刘家沟组的杂色砂岩、含砂砾岩与棕红色砂岩、砂质泥岩、泥质砂岩,岩石主要构成矿物为石英、长石、钙蒙脱石和方解石;土壤类型以栗钙土为主;土地利用类型以人工林地和荒草地为主。植被以人工植被为主,常见有青杨(Populuscathayana)、旱柳(Salixmatsudana)、油松(Pinustabuliformis)、侧柏(Platycladusorientalis)、柠条(Caraganakorshinskii)、沙棘(Hippophaerhamnoides)、山杏(Prunusarmeniaca)等;草本植物主要有羊草(Leymuschinensis)、猪毛菜(Salsolanitraria)、阿尔泰狗娃花(Heteropappusaltaicus)等。

2 材料与方法

以小流域1∶10 000地形图为基础,对地形图进行矢量化处理,生成小流域DEM数据,并利用ArcGIS软件中分析功能提取流域高程、坡向及坡度信息并划分等级。植被格局与裸露基岩分布格局数据基于TM影像以及2015年拍摄分辨率为2 m的航拍影像,经过投影变化、镶嵌裁剪和栅格配准后,通过非监督分类和目视解译生成,并配合当地林业部门提供的二类调查数据和实地调查对土地利用情况进行变更调查。

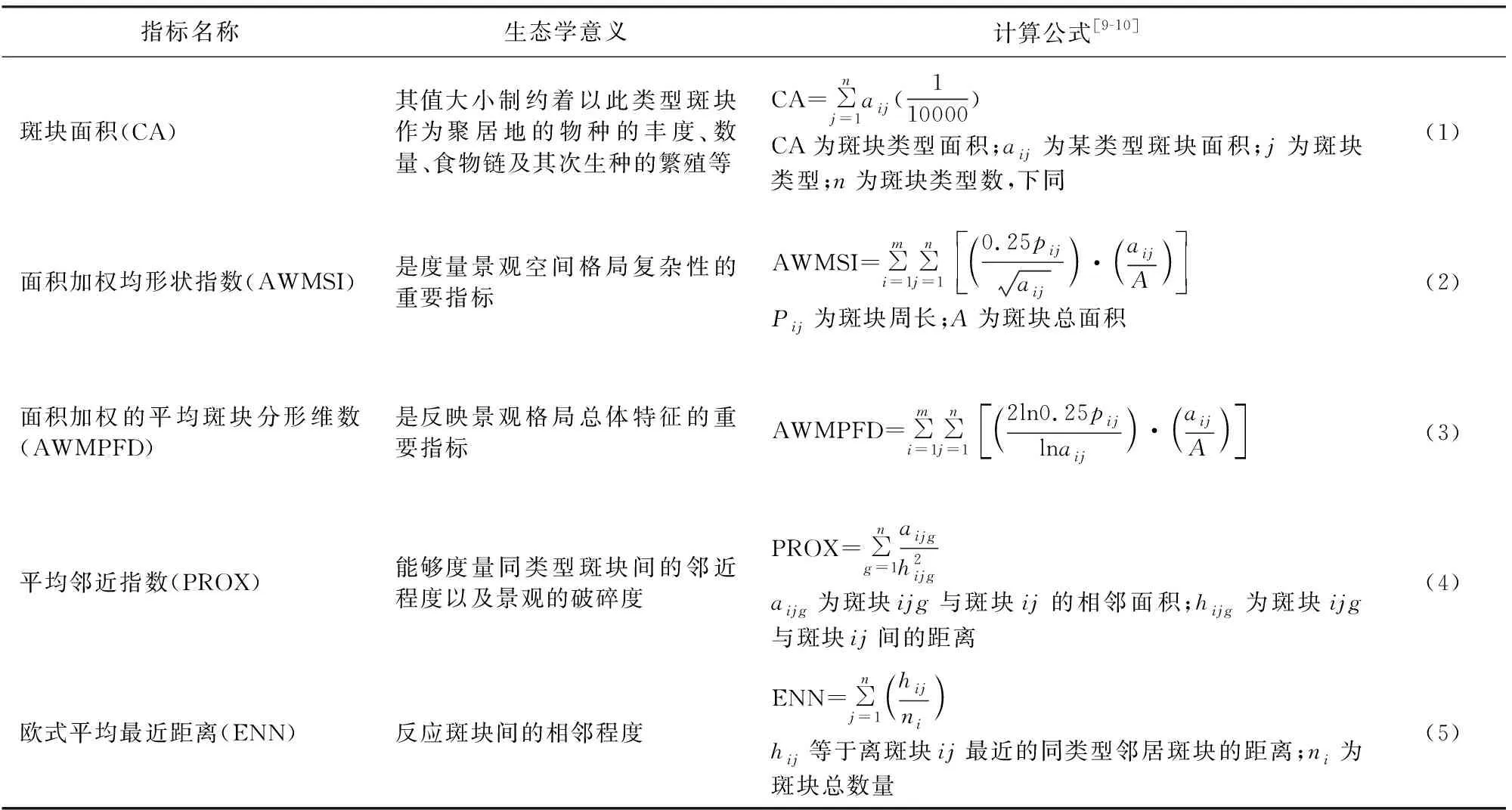

参考前人的研究[9-10],从面积指标、形状指标和聚集指标3方面选取了斑块面积、面积加权的平均形状指数、面积加权的平均斑块分形维数、平均邻近指数、欧式平均最近距离,各指标的生态学意义及计算公式见表1。

表1 景观格局指标计算公式及意义Table 1 Calculation formulae and meanings of landscape pattern indices

各地形因子的提取运用Arcgis的空间分析功能,提取了包含海拔、坡度、坡位、坡向和曲率,同时考虑到研究区地形破碎且侵蚀剧烈的特性,加入能反映地形和径流侵蚀的高程变异指数(coefficient of elevation variation简称CEV)、地表切割深度(surface cutting depth简称SCD)、汇流动力指数(stream power index简称STI)和沉积物运移指数(sediment transport index简称SPI)。SPI和STI的计算公式[11]如下:

SPI=ln(Ac×tanβ×100)

(6)

(7)

式中,Ac为垂直与特定水流方向的汇流面积,β为坡度。

小流域植被景观格局的分析根据流域土地利用和植被分布图,导入Fragstats 4.2中计算,将计算得到的景观格局指数空间分布图与地形图各因子进行叠加分析,典型相关分析在SPSS22.0软件中完成。

3 结果与分析

3.1 小流域植被类型的分布特征

图1为流域植被类型空间分布,研究流域植被类型以人工植被为主,植被类型有沙棘林、柠条林、山杏林和油松林和草地5种,其中沙棘面积最大为3.66 km2,占流域总面积的28.89%,其次为柠条林地,面积为1.25 km2,占流域总面积的9.87%。油松林面积为1.43 km2,占流域总面积的11.29%,山杏林面积为1.03 km2,占流域总面积的8.13%。草地面积最小为0.52 km2,占流域总面积的4.10%,而全流域中的裸露砒砂岩区的面积高达4.41 km2,占流域总面积的34.81%,此外还有少量公路用地,约占流域总面积的2.91%。

图1 鲍家沟流域植被类型Fig.1 Vegetation types map of Baojiagou watershed

结合图2和表2可以对研究流域的各斑块单元和斑块类型的景观指数进行完整的解读。斑块面积是景观斑块最基本的属性也是计算其他指标的基础,从图2(a)可以看出,流域中的大面积斑块主要有2类,一类是分布在流域的边界地带的平缓坡面上的林地斑块,另一类则是成片裸露基岩斑块。由表1可知,沙棘林和裸露基岩景观呈集中连片的分布格局,其斑块面积分别为441.15 hm2和365.92 hm2,而其他景观则相对破碎,斑块面积较小。

表2 鲍家沟斑块类型景观指数Table 2 Type metrics in Baojiagou watershed

AWMSI反映了斑块形状与正方形的偏离程度,其值越大表明斑块形状越趋于扁长或复杂化,研究流域各类景观AWMSI指数在2.51~5.59,按照数值由小到大排列为公路、草地、柠条林、油松林、裸露基岩、沙棘林、河道;AWMPFD则从分形理论区描述斑块的复杂性和规则性,其值越趋近于1,表明斑块形状越规则,研究区斑块类型的分形维数为1.19~1.29,由大到小依次为河道、沙棘林、裸露基岩、油松林、山杏林、柠条林、公路、草地,这也证实了各斑块类型的规则程度。由图2(b、c)来看,AWMSI和AWMPFD较小的斑块如草地多分散镶嵌在大面积的景观中,多具备面积小而形状规则的特点。形状指数和分形维数较大的斑块多集中在裸露基岩区,由于基岩出露地带,多是形态曲折的沟道,因而其形状指数较高。

PROX指数反映了各类型间的相邻程度,常用来描述景观的破碎程度,其值越小,表明斑块间越离散,相应的景观的破碎程度也就越高。各景观类型PROX指数的平均值为5.25~157.06,呈沙棘林>裸岩基岩>油松林>山杏林>柠条林>河道>草地>公路的趋势。由图2(d)可以看出,流域中各斑块间PROX较低的区域主要分布在流域东南部,该区域是狭长流域中相对宽阔的地带,区域地形也相对复杂,平缓的坡面和陡峭的沟道交错分布,平缓的坡面上分布着不同种类的人工林,沟道内植被覆盖较高,相比流域中上部,裸露基岩的面积较小,分布也较为零散。

图2 斑块景观格局指数空间特征Fig.2 The spatial characteristics of landscape pattern index of patches

3.2 小流域地形特征

裸露砒砂岩典型小流域属丘陵沟壑地貌,所选典型流域地形狭长,由图3(a)可知,流域海拔在1 145~1 324.63 m,按照50 m为间隔划分为4个等级后可以看出,全流域有2.07 km2的区域分在海拔在1 145~1 195 m,5.76 km2的区域分布在1 195~1 245 m,4.37 km2的区域分布在1 245~1 295 m,0.43 km2的区域分布在1 295~1 345 m。从图3(b)的坡度分级来看,流域的坡度范围为0°~35°,流域以缓坡(5°~15°)地形为主面积6.47 km2,其次为斜坡(15°~25°),地形面积3.97 km2,平地(<5°)地形相对较少,面积为1.60 km2,陡坡(25°~35°)地形面积最少为0.59 km2。

图3(c)为流域SCD指数分布图,地表切割深度反映了区域地形的破碎程度,其值越高代表地表破碎化程度越高,研究流域SCD指数为4.05~50.74,表明流域地表切割破碎化现象较为明显,流域内主要的地形切割带位于流域的沟道内,坡面和沟谷地带的切割深度较小;图3(d)为流域CEV指数分布图,CEV指数反映着区域地形的起伏程度。研究流域高程差为179.63,相对落差较小,因此研究流域CEV指数也相对较小其值为0.00~0.01,流域的沟坡内地形多变而破碎,其CEV指数也较高,坡面和沟谷地带的地形起伏程度较低;地形的剧烈变化显著影响着径流的汇集机制和冲刷能力,也势必会造成区域侵蚀风险的变化,图3(e)为流域地形的STI指数,反映了地形变化引起的区域水流功率差异,流域STI指数范围为0~231.81,高值区主要集中在各支沟的沟缘地带和沟道内;SPI指数从地形与土壤侵蚀的角度,反映了径流对土壤的搬运能力的变化,可以看出流域SPI指数为0~72.96,高值区在地形剧烈变化的沟道内,表明该区域具有较强的径流汇集能力和冲刷搬运能力较强。

图3 鲍家沟流域地形因子Fig.3 Topographic factor of baojiagou watershed

3.3 植被景观空间格局与地形因子的关系

景观格局和地形往往需要通过多个指标从不同角度对其进行量化描述,任何一方面的指标都不能完全代表整体属性,因而指标间的相关系数无法全面的反映景观与地形两组变量间的关系,而典型相关分析能够通过研究两组综合指标之间的关系来描述出两组变量间的相关关系,通过对2组变量间的相关关系进行筛选,剔除相关性低的指标,最终确定能够反映流域植被景观格局的面积、形状和聚集程度三方面的6项指标,以及能够反映地形基本属性、破碎程度和侵蚀程度三方面的6项指标。以景观格局指标作为第1组变量,以地形因子指标作为第2组变量,进行典型相关分析。由表3可知,前4对典型变量P值<0.05,相关性达到显著性水平,其相关系数分别为0.997、0.921、0.798和0.548,景观格局因子与地形因子间存在4对典型变量,前2对变量的典型相关得分>0.9,选取前两对典型变量进行分析。

表3 典型相关系数显著性检验Table 3 Significance test of typical correlation coefficient

由表4可知,第1对典型变量可以表示成:

表4 典型变量构成Table 4 Canonical variable composition

景观格局:U1=-0.103x1+0.168x2-0.079x3-0.095x4-0.190x5-0.818x6

(8)

地形因子:V1=-0.236y1-0.808y2-0.153y3+0.072y4-0.318y5-0.112y6

(9)

第2对典型变量可以表示成

景观格局:U2=1.659x1-2.974x2-1.068x3+0.401x4+0.708x5+1.389x6

(10)

地形因子:V2=2.095y1-1.428y2-0.787y3+1.036y4-0.176y5-0.437y6

(11)

结合图4(a)可以看出,第1组典型变量中,景观格局因子中ENN(x6)、AWMPFD(x4)和AWMSI(x3)与第1组典型变量的相关程度较高,表明其在植被格局的空间变异过程中起决定性作用。地形因子中,坡度(y1)、SCD(y2)和CEV(y3)与第1组典型变量的相关程度较高,表明地形因子的变异过程主要由坡度、SCD、CEV 3个因子决定;第2组典型变量中,景观格局因子中PROX(x5)与第2组典型变量的相关程度最高,同理,地形因子中,STI(y4)与第2组典型变量的相关程度最高,表明其在空间变异格局中起次要作用,从二者间的典型相关关系可以看出,地形因子对景观空间格局的改变机制为,坡度变陡、地形切割深度增加和高程变异系数加剧引发的局部地形破碎,导致了植被景观格局的破碎和分散。由图4冗余分析结果可知,景观格局的空间变异信息的第1组和第2组典型变量被自身属性分别解释了60.74%和19.81%,被地形因子属性信息解释了60.37%和16.80%。地形因子的第1组和第2组典型变量被自身属性分别解释了68.15%和16.15%,被景观格局因子属性信息解释了67.75%和13.69%,基本解释了植被空间格局的变异与地形因子间的关系。说明裸露砒砂岩区典型小流域植被景观格局空间的变异过程主要体现在斑块的破碎化和形状的复杂化上,这种变异过程是由于的地形破碎化所导致的。

图4 典型变量分析结果Fig.4 Results of canonical variable analysis

4 结论与讨论

裸露砒砂岩区鲍家沟小流域现阶段大面积的优势景观类型仍是裸露基岩景观,其次为集中连片的人工植被景观,天然草地景观破碎程度较高,零散的镶嵌在人工植被景观中。

流域植被景观格局具有零散和形状复杂的斑块特征,坡度和地表切割深度是导致植被景观破碎并决定景观空间分布格局的主要因素。

大部分学者对流域尺度的植被景观空间分布格局研究,单纯分析了土地利用和植被覆盖的矢量数据,描述了景观格局的几何特征,因缺乏与地形因子间的耦合联系,因而也就无法准确地反映植被格局与区域地形因素的关系[12-14]。以鲍家沟小流域为代表的裸露砒砂岩区地区,水土流失严重制约着该区域的生态环境和经济发展,该区实施了退耕还林、飞播造林以及生态移民等一系列政策与措施,区域水土流失趋势得到有效控制,土地利用和植被景观格局随之改变,裸地和荒地被大面积的人工林所取代,整体植被覆盖度较高。在干旱和半干旱地区,在土地利用类型以林草地为主体的小流域研究也得出了类似的结论[15-17]。然而略有不同的是,裸露砒砂岩区基岩出露面积广,地形起伏剧烈,因此小流域内的优势景观为裸露基岩,其次为大面积的人工植被景观,人工植被景观在形成时期占用了大面积的草地景观,割裂了原有的草地景观,形成各类型人工植被景观的斑块,各斑块类型的破碎程度呈草地>山杏林>柠条林>油松林>河道>沙棘林>裸露基岩的排列顺序。

景观空间格局的成因主要有气候因素、生物因素和人类活动三方面的因素,自然因素中的气候、地形因素决定了景观格局的分布的基础条件,生物因素和人为活动对景观格局的交互作用必须建立在自然因素的基础上[18~20]。流域内的植被景观受人为干扰作用较大,在占用了大面积的草地开展造林工作的同时,形成各类型的人工林地斑块割裂了原有的草地景观,使得草地景观向零散分布的方向发展,而裸露基岩区和河道是在长期的侵蚀环境下形成的自然景观,受人为活动的干扰较小仍能保持着较高的连通度和聚集程度。沙棘植被因其耐干旱耐瘠薄特性,及其萌蘖和适应能力,在陡峭和基岩裸露的坡面也能生长,飞播造林工作也同样受地形因素限制,连续的沙棘林景观也是在地形影响下促成的,因此裸露砒砂岩区植被景观的格局空间格局与区域地形因子有着紧密的联系。