基于地震网站的信息服务平台优化研究

2021-10-13崔满丰

崔满丰

(中国北京 100045 中国地震台网中心)

0 引言

近年来,地震信息服务面对网络技术发展和公众的多样化需求不断进行优化升级,特别是防震减灾信息化建设,紧密围绕国家防震减灾事业的发展目标和任务,认真贯彻落实《国家防震减灾规划(2006—2020 年)》确立的总体目标。提升地震信息服务能力建设,加快地震信息服务模式的革新和转变是加强我国防震减灾事业建设的重要内容之一。到2020年,我国基本具备综合抗御6.0 级左右,大中城市和经济发达地区的防震减灾能力达到中等发达国家水平。随着地震抗御能力的提升,对地震信息服务水平提出了更高要求,及时获取震情灾情相关信息,是高效开展地震救援工作的基础之一,受到各级政府的高度重视(王海鹰等,2016)。地震信息服务平台可将地震预测预警信息、地震灾害防御信息、地震应急救援信息和地震科普宣传信息整合并服务社会。面对防震减灾发展的新形势和新要求,利用“互联网+”和大数据思维提升业务、政务信息化水平和服务能力,及时高效地发布震情灾情、应急救援等信息,丰富地震服务内容,提升服务时效,创新服务方式,满足经济社会和公众需求。

我国互联网政务服务用户规模不断增长。截至2020 年12 月,我国互联网政务服务用户规模达8.43 亿,占网民整体的85.3%。可以看出,利用互联网平台进行在线服务,已经成为各级政府,包括地震部门进行信息发布、政务开展、交流互动的重要手段和途径(闫晓美等,2019)。随着移动终端的普及,信息化水平飞速发展,中国地震局部分下属机构和部分省级地震局注册了官方微博(吴玉如,2013),并开通微信公众号进行信息发布和科普宣传。随着地震信息化建设的不断增强,地震信息服务能力有了显著提升,信息化支撑作用愈发明显。地震信息服务平台通过不断建设和优化,已经集成了地震新媒体平台、地震科学数据平台、应急救援服务和电子政务系统服务平台等,对地震科普宣传、地震震情速报、震区灾情搜集等服务进行了丰富和优化(何霆等,2015)。地震信息服务平台通过优化架构设计、平台功能等对外提供类别多样的地震信息服务,同时优化地震信息服务形式,满足公众各类需求。在“互联网+地震”形势下,推动地震信息服务平台向智能化、自动化、多样化发展,运用地震信息服务新模式,有效提升地震应急信息服务能力和水平。

1 地震信息服务平台概述

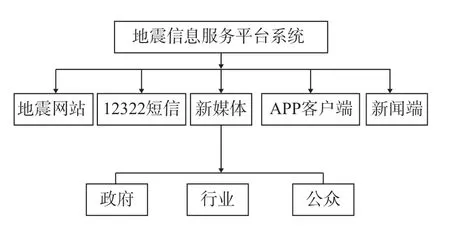

对地震信息服务的时效性和覆盖范围的要求不断提升,创新服务模式,拓展服务渠道,建立包括12322 平台和移动多媒体平台在内的地震信息服务体系(图1),是地震信息服务平台优化提升设计的重要依据。12322 信息服务平台可为各级政府和抗震救灾指挥部提供地震速报信息服务。中国地震局门户网站和地震信息网站,实现了信息公开、在线办事、互动交流,以及地震监测、应急救援、地震科普等服务功能。

图1 地震信息服务体系Fig.1 Earthquake information service system

目前,全国地震信息公共服务已通过互联网新媒体信息技术平台,整合地震速报和地震科普信息服务资源,建立了地震信息微博、微信等信息发布渠道(图2,图3)。我国地震系统下设省级地震局31个,截至2019年,经省级地震局官方认证的微信公众号为38个(王玉婷等,2019)。地震速报信息接收人口覆盖范围由百万级提升至亿级。地震速报产品更加丰富,从早期的地震三要素,已发展到如今的主震基本参数、震源机制解、余震分布、构造应力场分布、震源破裂过程、振动强度预测、峰值加速度分布、仪器烈度等20 余项产品。

图2 地震微博服务Fig.2 Earthquake microblog service

图3 地震微信服务Fig.3 Earthquake WeChat service

依托中国地震局门户网站平台,向政府部门和社会公众提供防震减灾综合服务信息,满足了震情发布和灾情预警、灾损调查与评估、应急救援指挥与决策的需求,提供国家防震减灾远程科普教育机制,向社会公众传播防震减灾知识和破坏性地震应对技能,提高社会公众对地震灾害的防御、应急处置和自救互救能力。

防震减灾信息服务平台不断趋于完善,扩展地震信息服务渠道,丰富信息产品,实现地震信息服务精细化、个性化和智能化。国家地震科学数据共享中心平台、地震智慧信息服务系统平台、地震科学专业知识服务系统实现了地震信息数据综合服务系统的总体融合,同时,也是构建地震信息智能服务平台的重要依据。

推进“互联网+地震”信息服务模式融合式发展,完善地震信息服务APP、微博、微信、短消息和Web 平台信息交换共享服务,对于强化地震知识宣传,提高公众防震减灾意识,推进地震科学研究,减轻地震灾害带来的人员伤亡和经济损失具有重要意义。

2 地震信息服务平台设计

建设地震信息服务平台,按照加快推动信息技术与防震减灾的深度融合和创新发展,初步实现防震减灾信息化建设的“数据资源化、业务云端化、服务智能化”总体目标,从技术应用、用户需求、政策要求出发,对地震信息服务平台设计提出不同层面需求的设计需求和理念。

2.1 地震信息平台架构

地震信息服务平台是智能化、组件化、流程化和标准化的系统技术平台(图4),由数据层、平台层和应用服务层组成,全面解决了WCM(Web Content Management)的内容管理难题,结合网页多终端适应技术,实现了地震信息门户网站的信息采集、信息传输、数据处理和发布等功能。通过该系统可以快速管理地震内外网信息发布平台、地震信息资源整合管理平台、地震政务平台、数字多媒体和地震知识管理平台。同时,可以集成地震门户网站集群、音视频点播/直播门户、移动互联网地震门户等。根据地震信息服务需要,可以对平台应用软件二次开发、网络升级,具有高性能、安全、灵活和可扩展的特点。

图4 地震信息平台架构Fig.4 The architecture of earthquake information platform

(1)数据层:地震信息资源数据的存储、整合、备份、更新管理。平台地震信息包括地震政务信息、行业地震数据、地震科普多媒体数据等地震信息资源。综合应用SOA、Web Service、数据库互联完成现有地震资源整合(包括文件系统、数据库和网页)。数据汇集地震行业基础信息和来自其他渠道的专业数据资源,以地震专业的信息资源为核心。

(2)平台层:地震信息数据接入数据层进行缓存处理。在站点频道基础管理器和系统管理引擎对接数据。采用类Portal 平台化基础架构进行开发,系统中每个功能模块相当于一个Portlet 组件,可轻松实现与其他应用系统的无缝集成,实现统一用户、统一Session、统一权限管理。

(3)应用服务层:地震信息智能服务平台功能强大、性能稳定。内容管理主要包含:集约化地震站群管理、地震频道栏目管理、地震信息采编发管理、网站模板管理、地震应急工作流管理、信息表单管理、地震信息资源管理、SEO 信息管理等;系统基础功能包含用户权限管理、系统管理、统计查询、日志管理等。电子政务系统包含信息公开模块、已申请公开模块、在线访谈模块、公众互动模块等。

2.2 地震信息平台功能

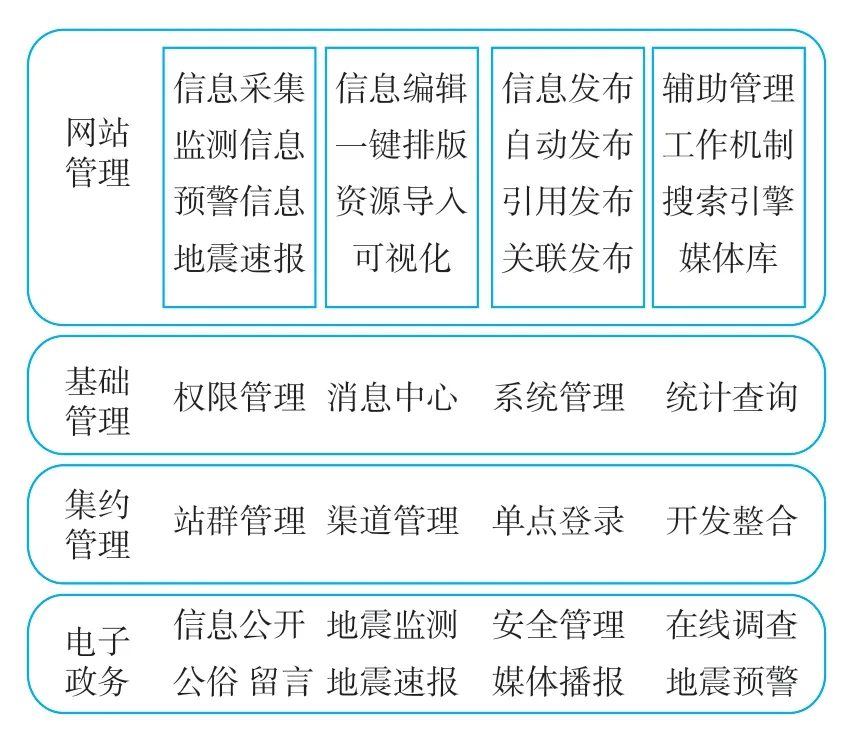

地震信息服务平台功能设计以地震专业信息数据应用资源为管理核心,以地震信息智能服务平台系统为支撑,实现地震网站信息服务管理集约化、地震信息基础服务规范化、地震信息采编发流程化、电子政务功能交互人性化(图5)。

图5 地震信息平台功能组成Fig.5 Functional composition of earthquake information platform

(1)智能信息采集功能。通过预先搭建的数据层地震信息资源管理平台,实现地震监测信息、预警信息、速报信息的智能采集、存储、整合和备份,为地震行业信息数据共享提供依据。

(2)智能编辑和发布功能。突破传统人工方式的信息采编发流程,将地震信息数据导入已创建规范模板,并进行智能编辑、排版,通过全媒体平台自动发布。

(3)智能交互功能。随着网络智能机器人的出现,信息数据智能交互成为可能。通过关键字的提取和设置,用户可高效获取相关地震信息。

3 地震信息服务平台优化探讨

积极推进“互联网+地震”服务,依托地震部门政府门户网站,建设政务信息数据服务和便民服务平台,提升地震信息服务能力。大数据时代,提供地震信息服务要深入推进地震部门政府门户网站平台和新媒体建设,优化数据分类导航、地震数据服务手段和地震数据种类,提供丰富的产品,实现地震信息数据共享。目前,通过整合地震数据服务共享系统、中国地震动参数区划图、地震科学专业知识服务系统、大震统计和地震查询系统等多种地震信息资源服务系统,提供统一访问入口,支持多种客户端访问平台,不断提升地震信息服务能力。提升地震信息服务社会公众、科研人员和保障经济社会发展的能力,有利于社会公众认识地震、了解地震科普知识并有效应对地震,有利于地震专业科研人员深入开展地震研究,有利于政府应急部门科学高效统一决策部署救援方案,开展紧急地震应急救援行动。

区别于已有地震信息服务平台,地震信息智能化服务平台打破了平台间的壁垒,实现了平台集群式管理和矩阵式服务,提升了地震信息公共服务能力。推进“互联网+地震”信息服务新模式,完善地震信息服务APP、微博、微信、短消息等公共服务平台,制定地震信息服务管理办法和运行机制,切实优化地震信息服务公共资源配置,促进服务均等化。

地震信息服务平台不断向智能化发展升级,相对于已有地震信息服务平台的本质区别是高度智能化。在实现地震信息服务自动化基础上,实现地震信息服务智能化。智能化地震信息平台服务需要地震数据产品做支撑,建立地震信息基础数据资源库平台势在必行。随着地震数据资源越来越多,仅提供单一地震基础数据资源、多源数据条块分割共享,已无法满足科研和社会需求。需要对现有地震数据进行整合加工,向地震数据资源多元化、数据分析智能化、服务产品多样化转化。

高度智能化的地震信息服务平台具备无可比拟的优势,但也存在一些问题。比如,高端智能平台带来的高额运营成本、专业技术人才缺口、地震业务体系划分和地震信息资源整合规划等面临和思考的问题。地震信息智能化服务平台需要通过制度创新、机制模式探索和改革规划,不断尝试新的运营机制并进行优化。

4 结束语

地震信息服务平台是深化地震行业大数据服务的创新应用。利用互联网技术,结合地震行业信息特点,对数据采集、存储、分析、发掘、可视化、安全与隐私保护等领域的关键技术进行攻关。完善运行体制,创新管理机制,增强地震信息智能服务平台建设水平。完善地震信息模块功能,优化智能交互服务。数据是核心,服务是重点,人才是关键。加大跨领域、复合型信息化人才建设,开展信息新技术应用转化,将社会资源与地震行业资源进行有效结合。

深入开展跨部门、跨领域的信息技术交流,研究地震信息系统建设、运行、维护等环节的优化策略,完善地震大数据产业体系和生态。加强地震信息数据标准体系和质量评估体系建设,构建系统、完整的地震行业信息化标准体系。“多位一体”的信息化服务建设将形成顶层有设计、基础有设施、数据有管理、制度有保证的融合、创新、安全的地震智能信息服务平台。