区域环境治理多元主体共治模式探究

2021-10-13德州市生态环境局乐陵分局孙江波

德州市生态环境局乐陵分局 孙江波

一、多元主体共治面临的挑战

在当前的区域环境治理中受管控体制、机制等问题制约,治理成效尚不明显,对于社会公众普遍关注的环境治理问题尚有诸多地方需要统筹规划与改进,多元主体共治模式面临众多挑战。

(一)权利配置不科学

从当前现行区域环境治理体系来看,多元主体治理模式首先需要面对环境治理的权利配置问题。一是,在纵向上从上级主管单位到地方政府的权利配置及失职承担责任上尚存在漏洞,也导致区域环境治理监管责任难以有效履行;二是,在横向上在权利分配部门与部门之间职责划分存在不明现象,对环保部门与监管部门的职权范围划分较为模糊,容易导致推诿现象的发生;三是,环保政策的执行与监管职能部门等,部门与部门之间监管机制也存在尚未厘清的现象,也易引起监管不到位的情形发生。

(二)信息缺乏协同性

多元主体共治模式的权利结构,导致在跨部门之间信息共享的协同性相对缺乏。针对环保与监管涉及众多领域和诸多环节,跨部门之间的协调机制还有待完善,跨部门区域治理主体间的信息共享无法从根本上解决领域内的协同性问题,在环保治理相关数据上也存在难以及时共享的问题。

(三)监管缺乏有效性

在当前多元主体共治模式下,政府的监管被提上重要日程,对优化政府监管体系及强化政府监管权威也提出了新的要求。但在具体监管执行过程中,存在利益导向与经济理性追求之间的矛盾,经济增长的考核指标使地方的监管失去权威性与有效性。加之在监管过程中无法准确获取排污单位的具体环境数据信息等,也是导致监管失灵的具体体现。

(四)企业作用不明显

从当前区域环境治理现况来看,单纯依靠政府力量无法根治区域环境污染的问题,因此,需要企业在环境治理过程中发挥主体作用。环境保护法虽明确规定企业环境治理的主体责任,但从实际督查来看,不少企业违法排污、数据造假、敷衍应对检查的问题较为突出,监管体系从“督政”到“督企”的转变尚需提升工作力度,激发企业环保的主动性尚需要增强,也是当前区域环境治理需要解决的一项重要课题。

(五)社会参与不积极

在当前新型环境治理体系下,需要社会各方力量的参与,社会组织及公众的参与程度直接影响到环境治理的综合效果。但在当前多元主体共治的推进中,社会组织及公众的参与程度不够,未能有效发挥参与及监督的功能,绿色理念宣贯不够,社会力量参与的有序化及有效性程度存在偏低的现象。

二、多元主体共治的思路举措

随着我国生态文明建设在新时期提出的新要求,生态环境保护及环境综合治理需要积极引入新理念与新思维,健全环境治理的体制机制,并以多元主体共治模式为契机,推进区域环境治理工作再上新高度。

(一)科学分工,构建多元主体责任明确的治理机制

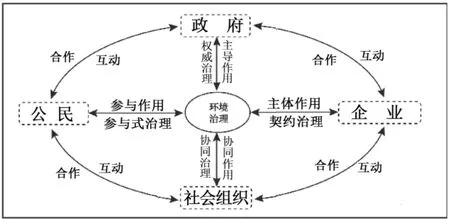

为有效发挥多元主体共治模式的效用,就要在新时期多元主体共治的大环境下科学厘清各自职责与定位,如图1所示。

图1 区域环境治理的多元主体共治模式

(1)理清多元主体的职责定位分工。一是,作为区域环境治理主体的政府部门应修订完善的环保法律与政策,建立全国跨区域的生态环境保护规划及基础设施建设规划;二是,地方政府部门要严格执行上级制定的法律法规或政策,担负地方区域环境治理基础建设与环境改善的责任;三是,相关企业应按照主体责任要求,落实达标排放及绿色生态环保等规定,并发挥生态示范的作用;四是,社会组织及公众要落实参与、监督及协同职责,发挥环境科普宣传、环境保护监督、绿色消费及环境诉求等方面的积极作用。

(2)明确多元主体的环境保护权责。地方党委政府及相关环保部门,要明确区域环境治理的权责,从纵向与横向上优化环境监督组织结构,强化区域层级的监管及督查功能。同时,也要积极推进和落实环境污染的第三方责任,第三方要按照法律规范及排污单位的委托要求,承担相应的法律责任及合同约定的责任,通过落实第三方责任来强化其在区域环境治理中的作用。

(3)建立多元主体的责任追究机制。建立健全多元主体的责任追究机制,各级地方政府应按照环境保护法的相关规定,落实生态环境保护权利清单和责任清单,厘清环保监管部门的权责边界,建立严格的生态问责及责任追究机制,以推动地方政府在经济发展与环境保护之间做好统筹规划,协同推进。

(二)激励相容,构建环境治理多元投入的创新机制

(1)加大环境治理资金投入力度。区域环境治理的多元主体共治需要可持续的资源及资金投入,因此,须建立国家及地方多层级的共同投入机制,加大环境保护及整治的财政投入力度。并针对区域环境发展特性,灵活运用财政预算投入,也可通过设立环保基金、补贴、奖励、减免等多种形式,最大限度地发挥环保领域财政投入的综合效益。

(2)积极探索推进绿色金融发展。积极推进与探索区域环境保护管控机制创新,推进绿色金融发展,发挥金融对环境整治与环保产业发展的引导、约束及杠杆作用,从政府层面引导资金流向节能环保和绿色产业,严格管控社会资本对高耗能产业的投资,建立以市场为导向的绿色技术创新体系,引导社会资本向更多的绿色产业进行投入。同时,也要积极地促进企业和个人向资源节约、绿色发展方式及绿色生活方式转变,推进社会经济发展与环境保护的高度融合。

(3)完善公用事业产品付费机制。不断完善废物处理、污水处理等公用事业产品的付费管控机制,优化调整污水排放及污水处理收费标准,确保其能够包括废物、废水处理成本及合理收益,进而不断推动与保证公用事业的长足发展。

(三)灵活高效,构建协同合作目标优化的治理机制

在多元主体共治的模式下,区域环境治理需要引入整体性治理理念,各区域要突出治理协同,注重对政府治理功能、公私部门关系及信息系统的碎片化整合,在“共治”的理念上做足区域协同治理文章,不断打造灵活高效的多元治理及协同参与机制,强化各主体与环境发展的共生理念。另外,也要深入推进多层治理、多重参与的合作机制,形成良性的跨区域治理生态循环系统,推进跨区域环保工作机构的建立,形成跨区域的环保联防联控协同治理模式。此外,也要统筹规划跨区域环境监管与行政执法职能配置,在统筹区域内构建环境保护的统一规划、标准、环评、执法的整体协作机制。同时,环保部门也要以环境保护综合执法为抓手,优化环境整治的指导及监督机制,对部门协作机制及工作流程进行简化整合,形成区域环境治理的多元主体共治合力。

(四)效能提升,构建公开透明监管规范的治理机制

在当前,强化环境监管是推进绿色发展的关键,为此,必须要以环境监管效能的提升为目标,从制度规范及监管的角度进行夯实,建立符合区域环境治理的考核机制,将考核结果与地方政府考核进行挂钩,引导地方政府树立绿色生态绩效观,突出正向激励。同时,也要积极推动区域环保督查的制度化与常态化,引导地方政府树立法治环境监管工作意识,纠正地方环境治理不作为、慢作为的乱象,建立公开透明、可问责的监管体系。另外,也要完善其他社会组织及公众的环保问责机制,加快推进多元共治格局的构建,建立地方政府与排污企业的新型环境执法模式,采用倒逼方式促使各排污企业调整排污数据,顺应新时期环保部门的监管,从而构建多元化监管的新态势。

(五)群商共治,构建有效有序协调参与的治理机制

社会团体及环保社会服务机构作为生态文明建设的重要力量,必须要统筹发挥并激活社会组织及公众的参与作用。积极改进社会组织及公众在区域环境质量参与度和有序化较低的现状,贯彻落实“五大”发展理念,有效有序引导社会组织和公众参与的多元环境治理模式。同时,也要积极发挥环保基金在绿色发展中的积极作用,倡导绿色的生活及消费方式,推进全员共建、共治、共享的区域环境治理新格局。在法律及制度上也要对社会组织及公众参与环境治理进行规范,不断加大对社会环保组织的政策扶植及培育力度,引导社会组织及公众有序地参与区域环境治理工作,不断发挥共治的乘数效应。

三、结语

在当前环境综合整治及绿色生态发展理念下,构建多元主体共治模式需要各主体协同互进,明确构建工作主体责任机制及问责机制,并从绿色环保角度出发,加大对生态环保工作投入及财政资金投入的力度,以形成群防共治、协同推进的区域环境治理新格局。