苏轼奏议的思想蕴涵与文学特征

2021-10-11武建雄

[摘 要]奏议是苏轼文学写作中之重要部分。苏轼一生仕宦,公忠許国、关心民瘼、直言敢谏,奏议为之忠实纪录,文体史上与西汉奏疏、陆贽奏议鼎足而三。南宋孝宗帝赞其“忠言谠论,正朝大节”。苏轼奏议展现出其为政责实、以民为本、崇儒重德、广纳忠谏、独立不倚的治政思想与理念。以文学视角言,苏轼奏议论切时弊、引类譬喻、变俗为雅、长于摹写,表现出高度的艺术技巧。以政治影响论,苏轼奏议对于宋世推尊陆贽、规谏当朝帝王、助力高丽外交、惠及天下生民,发挥了重要作用。奏议为苏轼赢得崇高文名,其敷陈政见虽不尽公允,但仍不失为史上一流写手。

[关键词]苏轼 奏议 思想蕴涵 文学特征

[基金项目]山东省社会科学规划干部政德教育研究专项“北宋奏议中的政德思想及其当代启示”(18CZDJ04);山东省高校人文社会科学研究计划资助经费项目“北宋奏议中的国家治理思想及其当代启示”(J18RA228)

[作者简介]武建雄,滨州学院人文学院,文学博士(滨州 256600)

[中图分类号]I209[文献标识码]A [文章编号]1000-3541(2021)06-0113-11

苏轼为文学史上之巨擘名儒,向以诗词文享有盛誉。《宋史》称其文学成就“浑涵光芒,雄视百代”[1]8650。学界对苏轼的文学研究,历来聚焦于书写仕宦余暇生活情趣抱负的诗、词与古文,而对于其奏进君王敷陈治道的奏议文,却鲜有关注台湾学者徐月芳的专著《苏轼奏议书牍研究》(花木兰文化出版社2012年出版),有关苏轼奏议研究仅占一半篇幅,并以中华书局1996年出版的孔繁礼点校本《苏轼文集》为主要参考文献,对研究对象的统计不全。徐氏以苏轼仕履时间为轴,分密州、徐州、京师、杭州、扬州等五个时段,分别抉覆期间苏轼奏议所陈治策,对苏轼奏议的写作特征与成就并未涉及。研究论文主要有花妮娜《苏轼公文写作研究》(西北大学,2008)、刘英楠《苏轼表文研究》(辽宁大学,2011)、张天城《陆贽与苏轼奏议比较研究》(辽宁大学,2012),冯炜玥《论苏轼疏浚西湖之奏议》(《西部学刊》2016年第6期)、邹东凛《论苏轼的奏议文章》(《秘书》2015年第1期)、陈小英《吏民莫作长官看,我是识字耕田夫——论苏轼奏议中的平民本色》(《理论界》2010年第8期),这些研究成果或不专以苏轼奏议文为研究对象,或研究侧重于文体学,对于以文学视角的观照,明显不足。。事实上,苏轼仕宦勤政忠君,政绩斐然,上书帝王的奏议辞直理密,造端宏大,堪称奏议史上一流写手。南宋孝宗帝赵眘嘉其奏进忠谋,立节以仕,赠谥文忠,称许其“忠言谠论,正朝大节,一时廷臣无出其右”[2] 。近人曾国藩称其奏议文道:“凡奏议类,以西汉奏疏、陆贽、苏轼为宗。”[3] 研究苏轼奏议文的思想蕴涵与文学特征,有助于揭示其身为士人的侧影,展示其奏议写作的文学成就与价值。

奏议是古代中国君主制社会中,基于臣僚上呈君主言事议政、陈请等需要,而产生的上行行政文书。奏议的产生与定型,经历了从三代敷奏以言,到周代言笔未分,又到春秋战国书奏为主,再到汉代章、表、奏、议等四体定型的过程。奏议作为文体概念,有广义与狭义之分。广义的奏议泛指一切上呈帝王的文书,包括章、表、奏、启、策、议、状等类型;狭义的奏议专指进奏君主言事论政的文书。以现代文体视角考察,奏议属于论政的议论文。本文对苏轼奏议文的研究,采取狭义视角。

一、苏轼的奏议文写作

苏轼历仕北宋英、神、哲、徽四朝,一生忠尽职守,勤勉进言。《宋史》载苏轼有《奏议》十五卷,今存苏轼奏议,散见于《苏轼文集》《东坡先生年谱》《宋朝诸臣奏议》《历代名臣奏议》等文献中。2006年,由曾枣庄主编的《全宋文》尽悉收录。据《全宋文》辑录,笔者统计,苏轼写作广义奏议文313篇,其中,狭义奏议文共181篇。明代都穆言:“苏文忠公文章之富,古今莫有过者”[4]1358,从数量上看,奏议在其一生作文近五千篇中占比甚微,但北宋规定仅台谏官担有言责,他官“只能言本职之事”[5]6。苏轼一生未担任台谏官,其奏议文写作数量,较之言官,已蔚为可观。

以狭义奏议论,苏轼奏议大致含上书、状、札子等三种文体类型。三类文体各执行不同功能,上书为“敷奏谏说之辞”[6]124,综论政务、敷陈治策,如《上神宗皇帝书》《再上皇帝书》。状与札子均源于魏晋之启,状执陈事、议事或建议功能,如《议学校贡举状》《谏买浙灯状》;札子为宋代新出之名,执论事、举荐或陈请功能,如《乞罢详定役法札子》《荐朱长文札子》。在三类文体中,札子占比最大。

苏轼奏议写作贯穿宦途始终,无论任京朝官或幕职官,均积极议政,热情谏言。苏轼一生仕途九次迁谪,从熙宁二年(1069年)奏《议学校贡举状》始,至建中元年(1101年)作《乞致仕状》终,苏轼每一任职官,无不以儒家名节自励,直言进谏,畅论国事。他在任职馆阁时,阻神宗买灯,揭新法流弊;在擢列经筵时,进陆贽奏议,申读汉唐正史;在迁谪徐州、杭州时,乞医疗病囚,奏浙西灾伤。就论事内容所及,大到变法新政,小到宫车乱道,几知无不言,言无不尽。他立朝仕宦的忠言谠论与正朝大节,奏议文作出忠实纪录。

二、苏轼奏议的治理思想与方策

苏轼一生尊儒重道,少年即为汉代范滂所感召,“奋厉有当世志”[7]1117。入仕以后,王水照认为,“儒家的‘立德、立功、立言的三不朽古训,使他把自我道德人格的完善、社会责任的完成融合一体”[8]71。这种基于儒家思想的进德修业,投射于治政的实践,形成了苏轼在经济、外交、军事、帝学、科举、用人等方面系统而鲜明的治理思想与方策。

(一)为政责实、不率空言

苏轼主张治政以适用为本,注重施政实效,反对空言误政。元祐七年(1092年),他上书哲宗《论王道六事》,自陈心迹:“臣始之学也,以适用为本而耻空言。故其仕也,以及民为心而惭尸禄。”[9]33他还说:“空言率人,不如有实而人自劝。”[9]98在北宋神、哲二朝议论扰攘的朝堂,他清楚地认识到“一言可以兴邦,空谈行将误国”的现实。他认为,“儒者之病,多空文而少实用,贾谊、陆贽之学,殆不传于世”[10]340。这在当时儒士蔑视汉唐传注经学,纷纷以己意解经,导致众说林立的政坛,显得清新可贵。

从适用的理念出发,苏轼提倡实学,并将之贯彻于施政实践,形成為政务求责实之经国方策。熙宁二年(1069年)新法方兴,朝廷欲于学校贡举取士略文章、废诗赋、罢封弥与贴墨,而专取策论、采誉望、考大义。苏轼上神宗《议学校贡举状》,极言不可,认为“得人之道在于知人,知人之法在于责实,使君相有知人之明,朝廷有责实之政,则胥史、皂隶未尝无人,而况于学校贡举乎?”并谏神宗“试之以法言,取之于实学”[10]210。熙丰变法期间,苏轼迁谪外任,多次上书极言新法不便,皆源于其责实为政理念下体察民瘼的结果。

为政责实,儒家圣人倡之已久。《论语·为政》载孔子启发子路,“知之为知之,不知为不知”,《孟子·公孙丑》载孟子长养浩然之气之“四端”,明朝人胡广认为均是“实学”。汉代董仲舒已将儒家实学精神用于为政考绩,《春秋繁露·考功名》载其“考绩之法”,是要“揽名责实,不得虚言”[11]223。可见,苏轼“为政责实”的理念,继承了儒家政治的优秀传统。

(二)心系苍生、以民为本

苏轼一生为官,始终坚持以民为本的执政理念。早在22岁科举策试时,他即作《刑赏忠厚之至论》,阐述“爱民、忧民、广恩、慎刑”之主张,并将其贯彻于仕宦生涯终始。他初仕凤翔,为民祈雨;知守徐州,携民抗洪;外任扬州,改革漕运;主政杭州,疏浚西湖。每一任职官,苏轼无不心系苍生,体恤民情,爱惜民力,以民为本。

苏轼主张施政应当以民为本,并多次上书帝王进行阐述。他认为,天下不是帝王一人之天下,帝王只是行使管理权而已,“夫天下者,非君有也,天下使君主之耳”(《御试制科策》)。帝王权力的基础,在于民心的向背。“人主之所恃者,人心而已”。基于此,他认为,施政的根本要从百姓是否满意出发。在熙宁变法如火如荼时,他上书神宗表达了以民为本的主张,认为新法措置是否适当,要以百姓是否乐于接受为判断准则,“大抵事若可行,不必皆有故事。若民所不悦,俗所不安,纵有经典明文,无补于怨”[9] 1194-1201。神宗低价收购平民浙灯四千余盏,苏轼上书严词批评此举是“奉二宫之欢,而极天下之养”“以耳目不急之玩,而夺其口体必用之资”“内帑所储,孰非民力?”[9] 98-99在哲宗时,州县官吏催逼积欠,苏轼上书大胆斥责,认为这样的做法扰民坏政,“每州催欠吏卒不下五百人,以天下言之,是常有二十余万虎狼,散在民间,百姓何由安生,朝廷仁政何由得成乎?”[9] 1119-1120苏轼的民本思想,由此可见一斑。

民本思想源出《尚书》“民为邦本,本固邦宁”,后世儒家屡有阐发。在春秋时,孔子主张为政要宽民利民。在战国时,孟子将民本思想发挥至极致,他说:“民为贵,君为轻,社稷次之”(《孟子·尽心》),同时期的荀子亦主张人民是国家根基,说:“君者槃也,民者水也,槃圆而水圆”(《荀子》)。唐代名臣魏征据荀子说演绎为著名的“载舟覆舟”论,他谏唐太宗:“怨不在大,可畏惟人,载舟覆舟,所宜深慎。”(《旧唐书》)可以看出,苏轼的民本思想,有着深厚的儒家渊源。

(三)崇儒重德、攘斥佛老

苏轼一生崇奉儒家哲学,并以此进德修业,孜孜以求。儒家仁民爱物、为政以德的思想,构成了苏轼入仕为宦的行动指针。他一生仕途几经浮沉,但矢志济世修德,不问功名,务施仁政,心念苍生,不计私利,身处困厄而坚守不辍。明朝人李贽赞苏轼道:“苏文忠道德文章,古今所共仰也……文忠困厄一生,尽心尽力干办国家事一生。据其生平,了无不干之事。”[12]209这一评价,正是苏轼身为儒家士人公忠体国人格精神的真实写照。

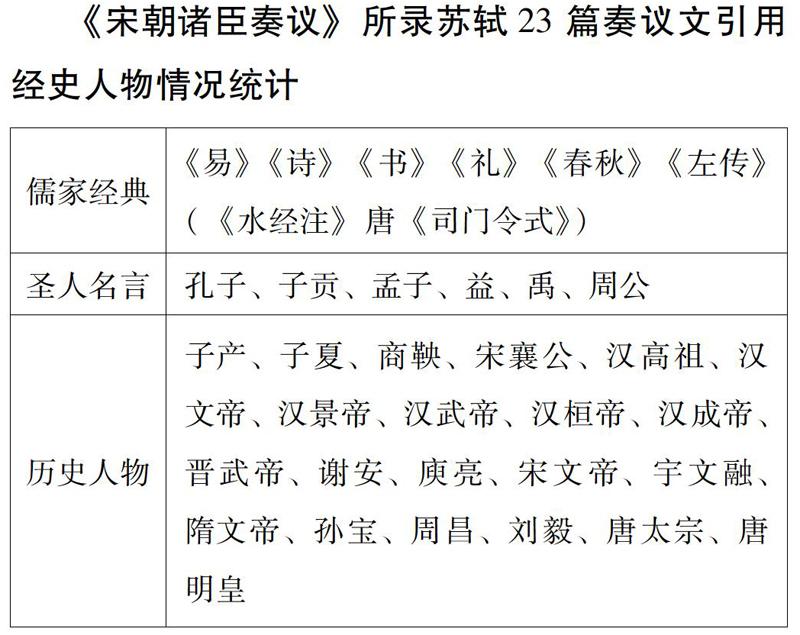

苏轼治政崇儒重德,在奏议中有着生动体现。这一思想体现在其奏议依经立义上。苏轼进谏人君,陈谋献策,皆恪守儒家经典、严守圣人大义而阐发。苏轼奏议援引经典,不离《九经》,敷陈故事,皆宗正史。笔者以《宋朝诸臣奏议》所录苏轼奏议23篇为样本,统计其引用经史人物情况如下表所示:

熙宁初年,部分士人痴迷佛道,文风浮诞,并著书鬻市,流毒所及,遍及举子。苏轼上书大力攘斥佛老,倡议文风与学术归璞返古,他说:“使天下之士皆能如庄、周以齐死生、一毁誉、轻富贵、安贫贱,则人主之名器、爵禄,所以厉世磨钝者废矣!”建议神宗:“博通经术者,虽朴不废;稍渉浮诞者,虽工必黜。”[9]858-859苏轼又认识到治理国家,依靠法家刑名赏罚并不能长治久安。王安石新法施行之初,严刑名赏罚,他上书神宗表示反对,借批评商鞅变法:“使其民知利而不知义,见刑而不见德”,主张儒家德治方是治政良方,“国家之所以存亡者,在道德之浅深,不在乎强与弱”,“臣愿陛下务崇道德而厚风俗,不愿陛下急于有功而贪富强”[9]1194-1201。“王者之所宜先者德也,所宜后者刑也”[9]1235-1238。苏轼对儒家的崇奉,在其德治主张的奏议中得以尽显。

(四)务通言路、广纳忠谏

苏轼重视言路通塞、人君纳谏听言对于治政的重要作用。他认为,朝廷言路通塞,下情能否及时上达,关乎国家治乱。主张“天下治乱,出于下情之通塞”[9]73。他认为,下情不通,帝王耳目就会壅蔽;相反,言路畅通,帝王不仅可以知外事,而且可以考察士人情伪。所以他主张帝王“听政之初,当以通下情、除壅蔽为急务”[9]73-74。因此,苏轼主张人君要积极听言纳谏,认为人君是否肯听言,关系国之安危。他说:“为国安危之本,只在听言得失之间。”[9]33

苏轼对帝王听言,有着精深细致的认识。首先,苏轼认为帝王应当务求听言纳谏,但是要有所取舍,而不能听言太广。他上书指出,熙宁变法中神宗所犯的错误之一,即在于“听言太广”[10]138。其次,他主张帝王对臣僚所进良莠之言要有所鉴别。他认为,帝王听忠良之言可以致国兴,听奸佞之言可以招祸乱。据此逻辑,他指出汉文帝之所以能成就盛世,在于听受了张释之“长者”的谠言;而孝景帝时的七国之祸,源于采纳了晁错“数术”的谬语。

政情壅通、人君纳谏关乎治乱存亡,是古代历朝治政的宝贵经验总结。自春秋战国时起,国君治政即重视言路。秦时专置谏议大夫职官,使进言得以具备制度保障。北宋历代帝王普遍重视言路与纳谏,后人有“宋之立国,元气在台谏”之称[1]9427。神、哲二朝时,新旧党争激烈,台谏为党派控制,言路受到钳制,政情壅弊,苏轼的认识与主张,无疑切中时弊,为政情开出了治病良方。

(五)独立不倚、不预党争

苏轼人生主要仕宦于北宋神、哲二朝。其时,举朝士人因变法而派系分化,发动了持续二十余年的党争。苏轼面对王安石为首的革新党,与司马光为首的守旧党争斗,始终坚持从自我判断出发,独守己见,清峻独立,不选边站队,不为权势所屈服。元代方回评论苏轼党争中的态度为:“元祐诸贤始终一节,莫如眉山苏文忠公。苏公虽素与安石异,亦不苟与温公同。”[13]469

苏轼对变法改革的立场与态度,具有符合社会渐进改革客观规律的辩证认识,这是他长期深入了解、观察北宋社会形势的结果。苏轼对北宋熙丰变法的认识,在奏议中作出忠实记录。苏轼认为,风俗、法度、典章等上层建筑,须应时而变,不宜固守。熙丰变法之初,苏轼即上书神宗《议学校贡举状》陈述:“时有可否,物有废兴,方其所安,虽暴君不能废。及其既厌,虽圣人不能复。故风俗之变,法制随之。”[10]210这种应时而变、与时俱进的辩证认识,符合万物变化发展的规律,在素以固守“祖宗成法”著称的北宋,显得烁然卓异。

苏轼对社会改革形势的自我判断与认识十分笃定,历终生而不动摇,这一认识决定了他既反对王安石全面变革的激进主义,又反对司马光一成不变的保守主义。苏轼陈述政见独立不倚,知无不言。熙宁四年(1071年),苏轼《上神宗论新法》中说:“大抵事若可行,不必皆有故事。若民所不悦,俗所不安,纵有经典明文,无补于怨。”在该文中,他对新法的冒进悉数进行揭露与批驳。他认为,制置三司条例司的设置是“求利之名”,农田水利法“岂惟徒劳,必大烦扰”,免役法“差役仍旧,使天下怨仇”,青苗法“亏官害民,虽悔何逮”,均输法是“与商贾争利”“弊复如前”,贡举法使天下士子“德不足而有才,困于无门”[9]1194-1201。在批判新法变革过猛过激的同时,他主张变法应当在“畏天、从众、法祖宗”的“不变”中求变,而不能无所规约,尽弃旧制。熙宁四年(1071年),他上《再上皇帝书》,道:“其施设之方,各随其时而不可知。其所可知者,必畏天,必从众,必法祖宗。”[9]1216-1218这种既反对大变,又反对不变,而是强调在不变中求变的主张,使苏轼将自己与变法派和守旧派划出明显的分界。故此,他反复遭遇两派打击,便难以幸免。

苏轼的辩证、渐进改革观,不唯于其时弥足珍贵,即使置于当代,亦不逊色。他数次主动请求外任,避免卷入党争洪流,表现出独善其身之高风亮节。他虽然力求涉身世外,但仍历遭乌台诗案、黄州之贬、惠州儋州之谪,但淡定从容、不以己悲,以柳下惠“直道而事人,焉往而不三黜”之言自励,表现出穷且益坚之立朝大节。

(六)诸项治策

苏轼的治政理念,表现在具体政务实践中,形成了独特的治国方策。他奏议中所陈治策,撮其要者,包括:在贡举方面,主张经义取士(《议学校贡举状》);在军事方面,主张弭兵消战(《徐州上皇帝书》);高丽外交方面,反对文化输出(《论高丽买书利害札子》);在帝学方面,主张经筵进读陆贽奏议(《乞校正陆贽奏议上进札子》);在宫廷开支用度方面,主张务从俭约(《上神宗论买灯》);在郊祀庙飨方面,主张务合周礼不复改更(《上圆丘合祭六议札子》);在救灾恤患方面,主张提早预防(《奏浙西灾伤第一状》);在河北京东方面,主张免盐税、急捕贼(《论河北京东盗贼状》);在杭州方面,主张开西湖葑田(《奏户部拘收度牒状》)等。

三、苏轼奏议文的文学特征

以文体角度考察,苏轼奏议文作为论政性文章,在谋篇布局、措辞运语、论事方法、行文风格等方面,表现出高度的艺术水平。苏轼自谓:“作文如行云流水,初无定质,但常行于所当行,止于不得不止。”[1]8649-8650在北宋政坛,苏轼奏议发论宏深,慷慨陈言,见卓识异,博古通今,形成独具个性的鲜明特征。

(一)论切时弊、缘事而发

苏轼身为人臣,为君辅政,尽忠竭力,自陈一生进奏数百奏议“披露肝肺,尽言无隐”[10]64。他为仕生涯中,每奏陈论事,无不切中时弊,不避权贵与鼎镬,但凡论政,皆为国为君为民而计,缘事而发,不著空言。

苏轼奏事陈论,多针对朝廷急务、时代弊病与社会热点。北宋神、哲二朝新旧二党殊死相争,京师士人避之不及,唯恐罹祸,均垂拱缄默。苏轼自认性格刚褊,攻击时弊,直言无隐。身居馆阁时,他高度自省:“凡在馆阁,皆当为深思治乱,指陈得失,无有所隐。”(《谏买浙灯状》)[9]98-99熙宁初,神宗用王安石初行新法,民多不便,苏轼上疏六千余言,极论新法不便,针对制置三司条例司、市易法、均输法、免役法等一一指陈得失,并言王安石不可大用。结果导致其党无不切齿,争欲倾害。元祐元年(1086年),苏轼自登州任返京,又议差役法不便(《乞罢详定役法札子》),得罪司马光。同年,又议冗官之弊(《论冗官札子》)。在地方任职期间,苏轼奏论河北京东盗贼滋生、徐州加强军事防垒、杭州赈济灾伤疏浚西湖、扬州论积欠等。诸奏所陈政见如:“河北之治乱,系天下之安危”(《论河北京东盗贼状》),“徐州为南北之襟要,而京东诸郡安危所寄”(《徐州上皇帝书》),“陂湖河渠之类,久废复开,事关兴运”(《杭州乞度牒开西湖状》),“人畏催欠,乃甚于水旱”(《论积欠》),无不切中时弊,发论深省。

苏轼针砭时弊,皆据自我观察与真实体验,直触时代痛点,形成了其质朴写实、深切著明的奏议文风。

(二)引类譬喻、善于说理

苏轼为文追求“辞达”,他说:“言止于达意,疑若不文,是大不然”“辞至于能达,则文不可胜用矣。”[10]136即苏轼主张的辞达,不仅追求言辞达意,还要讲究一定的文饰技巧。具体到奏议一类论政文章,即体现为摹事写物善设譬喻,论证说理引相类比上。

苏轼奏议,譬喻十九。他常向帝王奏陈政理,引物援事,相类为譬,使说理生动形象,易于被君王理解与接受。苏轼在奏议中使用同一譬喻频次最高者,是将治政譬為用药。如他在《朝辞赴定州论事状》中向哲宗陈述:“为政如用药。”又如“人臣之纳忠,譬如医者之用药,药虽出于医手,方多传于古人”(《乞进读陆贽奏议札子》)。又如“为国不可以生事,亦不可以畏事,畏事之弊,与生事均。譬如无病而服药,与有病而不服药,皆可以杀人”(《因擒鬼章论西羌夏人事宜札子》)。但论政事,无不以用药相譬。除了以药喻政以外,苏轼奏议中使用他譬者,亦屡见不鲜。如“今日之弊,譬如羸病之人负千钧之重,纵未能分减,岂忍更添”(《论特奏名》),“(生民)但为积欠所压,如负千钧而行”(《论积欠》),“(巡铺兵士)苛察严细,如防盗贼”(《乞裁减巡铺兵士重赏》),“夫君子之难致如麟凤,色斯举矣,翔而后集,况可麾而却之乎?小人之易进如蛆蝇,腥膻所聚,瞬息千万,况可招而来之乎”(《论周种擅议配享自劾札子》),“道尽途穷,譬如中流失舟,抱一浮木,恃此为命,而木将沉,臣之衰危亦云极矣”(《赴英州乞舟行状》)。诸如此类,不胜枚举。大量使用譬喻,使庙堂文学的庄重典雅之风趋于活泼生动。

苏轼奏议奏陈政理,亦多使用类比之法,使抽象的事理明白易晓,形象生动,妙趣横生。苏轼总能在复杂抽象的政理与举手可触的日常之间,找到关联。如他认为社会风俗制度的变革,犹如江河之水流,顺势而为易成,逆势而为难就。“风俗之变,法制随之。譬如江河之徙移,顺其所欲行而治之,则易为功;强其所不欲行,而复之则难为”(《上神宗答诏论学校贡举之法》)。他又以五谷、丝麻于人日常生活之必需,向神宗讲说乡户于差役之重要性,“自古役人,必用乡户,犹食之必用五谷,衣之必用丝麻,济川之必用舟楫,行地之必用牛马”(《论新法》)。他又以立岸者明了水道曲折,旁观者明晓弈局胜负,向神宗进谏“处晦观明处静观动”的道理,“圣人将有为也,必先处晦而观明,处静而观动:操舟者常患不见水道之曲折,而水滨之立观者常见之;弈棋者胜负之形,虽国工有所不尽,而袖手旁观者常尽之”(《再上皇帝书》)。诸如此类,比比皆是。苏文引日常之事物相类比,使深奥的政理变得浅显易懂,使语言避免枯燥与板滞,文风灵动而活泼,并且增加了说理的效力。

苏文大量譬喻修辞手段的运用,与类比说理方法的驱遣,丰富了奏议的表现方法,改变了奏议庄重典雅的传统文风,使其作为公文,亦能生动活泼,摇曳多姿。

(三)变雅为俗、文风质朴

奏议为经国治政文书,上呈君王,并公之于宫廷百官,决定了其典雅行文的风格特性。曹丕言“奏议宜雅”(《典论·论文》),陆机言“奏平彻以闲雅”(《文赋》),刘勰言“儒雅继踵,殊采可观”(《文心雕龙·奏启》),均指出奏议须事正辞庄的典雅特质。文体史上,将奏议典雅文风进行扭转与改变,使其归于通俗质朴,始于苏轼。

苏轼将奏议文风变雅为俗,归于质朴,其手段之一,在于大量引俗语入奏议。按刘勰的理论总结,奏议行文要领为“理有典刑,辞有风轨,总法家之式,秉儒家之文”(《文心雕龙·奏启》),奏议作为庙堂公文,遣词说理,言国事大政,要力避俗事俗语。而苏轼却反其道行之,不避通俗,大胆打破二者之界域,大量引古人俗语入奏议。如“古人云:‘有病不治,常得中医”(《朝辞赴定州论事状》);“古人有言,聚蚊成雷,积羽沉舟,言寡不胜众也”(《杭州召还乞郡状》);“古人有言曰:‘为君难,为臣不易”(《乞郡札子》);“古人有言:‘一之谓甚,其可再乎”(《论高丽买书利害札子二》);“古人有言:‘省功不如省事,省事不如清心”(《代滕甫论西夏书》)。俗语的引入,拉近了庙堂文学与世俗文学的距离,使奏议变得明白如话,通俗易懂,增加了文章说理的感染力。

苏轼将奏议文风变雅为俗,归于质朴,其手段之二,在于引俗事俗物比类政事政理。苏轼奏议论政说理,常引俗事相为类比,使议论犹谆谆耳畔,亲切可感。如他以养猫捕鼠养狗防奸、失牛隐言获羊夸功,类比新法施行中诸种弄虚作假、欺世盗名现象以启发神宗:“然而养猫所以去鼠,不可以无鼠而养不捕之猫。畜狗所以防奸,不可以无奸而畜不吠之狗。今有人为其主牧牛羊,不告其主,而以一牛易五羊。一牛之失,则隐而不言,五羊之获,则指为劳绩。陛下以为坏常平而言青苗之功,亏商税而取均输之利,何以异此。”(《上神宗皇帝书》)又如苏轼以小儿脱齿之渐摇与力拔之异,进谏西夏不宜速取之术,巧妙生动,趣味横生:“灭国,大事也。不可以速。譬如小儿之毁齿,以渐摇撼之,则齿脱而小儿不知。若不以渐,一拔而得齿,则毁齿可以杀儿。”(《代滕甫论西夏书》)奏议论陈经国大事中引入俗事比类,使文风浅近通俗,新奇活泼,亲切如画,更易于为受谏者所接纳。

苏轼将文风变雅为俗,归于质朴,其手段之三,在于不事引经援史,论从己出,不傍古人。奏议为人君提供治策,须酌古御今,故而引经据典、援史论今便成为文体不宣之通例。经史名言轶事的掺入,使奏议流于学究气与学术化,说理议论显得板滞、枯燥,趋于程式化,严重背离春秋战国游士论辩滔滔、说理流畅、卷舒自如的自然文风。苏轼奏议在北宋天圣年间诗文革新打击“太学体”骈俪、晦涩、藻饰文风,恢复古文自由书写的基础上,尝试去经史化,直陈己见,不事依傍。仅以《诸臣奏议》所录23篇奏议为样本,统计发现其中如《上哲宗加张方平恩礼》等6篇,通篇无引经史《乞进读陆贽奏议》等6篇,仅引少量经文史据。去经史化的篇目,在苏轼全部奏议中,占比达到近半。与北宋士人动辄援引经史、学术气味浓厚的奏议相比,可以看出,苏轼进行奏议文风通俗化的有意尝试。去经史化独陈己见的写作,使奏议行文不再板滞典重,趋于通脱流利,质朴简约,自由舒展。

引俗语俗事、不援经史,苏轼使端庄大雅的庙堂文学奏议,其美学风格向通俗流利转变,消弭公私文之间的界限,显示出向私撰古文靠拢的态势。对奏议文风的扭转与新创,苏轼功当其首。

(四)长于摹写、恻然动心

苏轼奏议长于将私撰文学之摹事写物技巧挪入其中,在论事说理中,展示生动逼真、亲切可感之画面;又苏轼奏论表意真、用情切,使所摹之事、所写之物,惟妙惟肖,读之恻然动心。明朝人俞弁言:“苏公之开陈治道,使人恻然动心。”[14]另,明朝人李贽论及苏轼奏议读后感,亦言:“今观其上皇帝诸书与其他奏议,真忠肝义胆,读之自然恸哭流涕,又不待以痛哭流涕自言也。”[12]107

苏轼奏议论政及人与事,惯用文学笔法,善于撷取其神态、言语或动作一端,以寥寥数语进行勾勒,极富于传神写照。如他乞哲宗加恩尊贤于名臣张方平,描摹张的形象为“高才绝识、博学雄文”“受性刚简,论高寡合”“龃龉于世”,而写到哲宗朝被弃用时的情形为“退老南都,以患眼不出,灰心槁形,與世相忘”(《乞加张方平恩礼札子》)。两相对照,其仕不遇的悲苦,不禁让人唏嘘慨叹。苏轼写到扬州农民为积欠所苦,摹写其神色言语道:“臣每屏去吏卒,亲入村落,访问父老,皆有忧色。云:‘丰年不如凶年。天灾流行,民虽乏食,缩衣节口,犹可以生。若丰年举催积欠,胥徒在门,枷棒在身,则人户求死不得。言讫泪下,臣亦不觉流涕。”(《论积欠》)如此描写,生民之贫窭悲苦,如诉眼前,令人心生怜悯;相反,他写官吏之弄威作福,悍戾蠹民,读之令人切齿,“朝辞禁门,情态即异,暮宿村县,威福便行,驱追邮传,折辱守宰,公私劳扰,民不聊生”(《上神宗论新法》)。他写浙西水旱伤民,用正反对照之法,铺写细腻,真切动人,“春夏之交,雨水调匀,浙人喜于丰岁,家家典卖,举债出息,以事田作,车水筑圩,高下殆遍,计本已重,指日待熟。而淫雨风涛,一举害之,民之穷苦,实倍去岁”(《奏浙西灾伤第一状》)。文学写意白描笔法的植入,产生了撼人心肺的效果。

四、苏轼奏议的政治影响

作为治政公文文书,苏轼奏议在发挥规谏人君、陈谋献策、经国治世的功能时,产生了多大的政治影响?解答此一问题,须结合史书加以考察。

(一)推尊陆贽

据《续资治通鉴长编》载,元祐八年(1093年)五月癸未,苏轼向哲宗进奏《乞校正陆贽奏议上进札子》,在这篇奏议中,苏轼对陆贽德行、才学极口称赞,“唐宰相陆贽,才本王佐,学为帝师,论深切于事情,言不离于道德,智如子房而文则过,辨如贾谊而术不疎,上以格君心之非,下以通天下之志”,认为陆贽奏议所陈治策是“进苦口之药石,针害身之膏肓”“聚古今之精英,实治乱之龟鉴”,并希求哲宗将陆贽奏议“置之坐隅,如见贽面;反复熟读,如与贽言。必能发圣性之高明,成治功于岁月”[15]11493-11494。

苏轼对唐德宗时期宰相陆贽的推尊,使其对宋代帝王政治产生了深远影响。经苏轼的推荐,哲宗“深喜其书,欲推行之”[16]2163。哲宗之后,陆贽奏议成为帝王经筵必学科目,深得宋世帝王喜爱。其中,尤以南宋孝宗为最。淳熙八年(1181年)九月,孝宗开始于经筵听吏部尚书郑丙讲陆贽奏议《论奉天上尊号状》《奉天论萧复状》等篇目,并不時发表评论。至淳熙十二年(1185年)五月,萧燧进读陆贽奏议终篇时,孝宗赐其“御筵及金器、鞍马”[16]2329。孝宗听讲、学习陆贽奏议,前后长达五年。他还令太子熟读陆贽奏议,说:“治道尽此矣。”[16]2182除了帝王以外,宋世士人杨万里、毛珝等也对陆贽极力推崇。在帝王君臣的共同尊崇下,南宋陆续刊刻出版了《陆宣公翰苑集》《陆宣公文集》,使陆贽的影响更为广泛深远。

宋世对陆贽的推尊,与苏轼独具慧眼,对其奏议价值的发现密切相关。苏轼作为文学家与政治家的敏锐嗅觉,于此得以尽显。

(二)规谏帝王

苏轼所进奏议,对当朝帝王产生了重要的规谏作用。苏轼生逢北宋社会“三冗”积重难返、士人党派相争、百姓为变法所扰不敷生业之时,他以匹夫担当之情怀,精准把握政情,奏进富于灼见之治世长策,为帝王提供了治世良方,神、哲二帝对其高度首肯。《宋史》载,熙宁二年(1069年)上元节时,神宗令有司贱买浙灯。苏轼随即上书《谏买浙灯状》,指责神宗:“岂以灯为悦?此不过以奉二宫之欢耳。然百姓不可户晓,皆谓以耳目不急之玩,夺其口体必用之资。”神宗为之折服,只好“即诏罢之”[1]8640。又熙宁四年(1071年),王安石变法波及教育,欲变科举、兴学校,神宗在犹疑不定之际,诏两制、三馆官员集议。当此之时,苏轼进奏《议学校贡举状》,极言新法诸种不便,神宗悟曰:“吾固疑此,得轼议,意释然矣。”[1]8640神宗即日召对苏轼,对其政令得失分析深为认同,并号召馆阁之臣皆当以苏轼为榜样。

苏轼奏进忠言谠论,当朝帝王深受裨益。他公忠体国,不计私利,又关心民瘼,鞠躬尽瘁,知无不言。元祐二年(1087年),苏轼官兼侍读。每进读至治乱兴衰、邪正得失之际,未尝不反复开导,期望帝王有所觉悟。史载哲宗:“虽恭默不言,辄首肯之。”[1]8646

(三)助力外交

苏轼奏议对当朝高丽外交,提供了重要助力。苏轼是北宋政坛著名的厌恶高丽士人,神宗执政时,奉行亲高丽政策。苏轼上书七状奏议,表达不同于时论的异议,其中主要包括接待耗资过大、高丽使图画山川疑军事泄密、高丽与辽阴相勾结等诉求。这些诉求虽不尽合理,但王水照认为,“从南北宋之交以后的史实考察中,说明苏轼高丽观有其历史的正当性”[8]334。苏轼自持灼见,为北宋对高丽的外交政策提供了重要参考。史载元丰末年,高丽王子义天赴杭州,以祝两宫寿为名持二金塔,苏轼及时识破其计谋,奏陈神宗其意欲赏受厚赐之真实用心,并奏京师“从州郡自以理却之”。史载“朝廷皆从之”[1]8647。苏轼与时论独异的高丽观,对于朝廷外交决策而言,的确是一支清醒剂。

(四)惠及生民

苏轼心念百姓,关心民瘼,为官每任,始终不忘上书为民请命。在知定州时,他上《乞减价粜常平米赈济状》等三道章疏,请求朝廷开常平仓抑制粮价,救济饥荒,整顿吏卒,使当地生民免于灾害之苦,军队战力提振;在知徐州时,他上《乞医疗病囚状》《论河北京东盗贼状》,请求州县牢狱差医者治疗病囚,并遣沂州平民程棐缉捕强盗,为百姓生业创造稳定社会治安;在知颍州时,他上《奏淮南闭籴状》《申省论八丈沟利害状》等七道章疏,赈济饥民,开放粮市,稳定治安,鼓励农耕,兴修水利,阻止开挖八丈沟,使颍州社会安定,人民免于流亡;在知杭州时,他上《杭州乞度牒开西湖状》《奏浙西灾伤第二状》等十三道章疏,请求开西湖、禁商旅过外国、赈济灾民、修坟庙、开石门河,使水患不再,西湖疏浚,农业振兴,生民乐业。

苏轼体民恤民的高尚节操,在百姓心中铸就了不朽丰碑。在苏轼离任徐州时,当地官吏与百姓无不悲伤,“吏民莫扳援,歌管莫凄咽”(《罢徐州往南京马上走笔寄子由五首》)。又史载,苏轼在知杭州时,“有德于民,家有画像,饮食必祝,又作生祠以报”[1]8647。西湖长堤修成,百姓名为“苏公堤”以铭记,《通鉴长编》载:“堤成,植芙蓉、杨柳其上,望之如图画,杭人名之‘苏公堤。”[15]10645

当然,在发掘苏轼奏议为君所纳、产生积极政治效应的同时,亦不能掩盖其部分奏议不被纳用的事实。例如,苏轼在任官浙江时,奏《乞相度开石门河状》,请求从石门以东凿漕河,引浙江水达龙山大慈浦,又自浦北凿岭六十五丈以达岭东古河,以避浮山之险,时人皆以为便,但是朝官有恶苏轼者,力沮而致功不成。又如,苏轼谏阻高丽人买中国书,连上三道章疏,但哲宗以为高丽买书史有前例,驳回了苏轼的请求。总体看来,苏轼的奏议被采纳者多,被拒者多数由于党派争斗、政敌打击报复而阻抑。徽宗崇宁大观年间(1102—1110年),蔡京当国,设元祐党禁,苏轼的文辞字画,存者皆毁,“由是人莫敢读苏文”[4]570-571。苏轼奏议引发大奸巨佞惧慄,从反面说明,其文采谋策,早已深入人心。

五、苏轼奏议的历史评价

在历史上,苏轼素以文章与德行享有盛名。与苏轼同朝为官的名儒范祖禹,即上书哲宗称赏苏轼的文章与人格:“苏轼文章为时所宗,名重海内,忠义许国,遇事敢言。”[17]720苏轼的弟子黄庭坚誉其:“挟以文章妙天下,忠义之气贯日月。”[10]296《宋史》主编元人脱脱盛赞其才华、论见、文章与政事道:“器识之闳伟,议论之卓荦,文章之雄隽,政事之精明,四者皆能以特立之志为之主,而以迈往之气辅之。故意之所向,言足以达其有猷,行足以遂其有为。至于祸患之来,节义足以固其有守,皆志与气所为也。”[1]8651苏轼奏议为其文章写作不可分割之一部分,笔者以为,后世对苏文的赞誉,当然包括奏议在内。从后世评价不难看出,历史上,苏轼不唯以德行修养与文学才华闻名,其身为士人忠言谠论之政见、直言敢谏之勇武、政情世务之精深洞悉、特立自持之风节义气,均得到后人高度称赏。

事实上,就苏轼政论奏议而言,后世亦有专赏者。除了南宋孝宗谓“忠言谠论,正朝大节”以外,南宋名臣楼钥作诗称许其:“雪堂先生万人杰,议论磊落心崔嵬。凭高望远极宏放,眼界四海空無埃。”[18]近人薛福成称其奏议以陆贽为法,条分缕析,造端宏大:“苏文忠奏议,终身效法陆公,盖以敷奏君上之体,宜乎条畅轩豁,能如是亦足矣。”[19]苏轼奏议是否终身效法陆贽,须待商榷,但其论事条畅轩豁,确为不争的事实。

客观而言,苏轼文学才华胜于政治才干,在肯定苏轼身为士人的德行操守与政治品格的同时,对奏议中表达的政治见识与决策水平,不宜过分抬高。文人对社会的观察易流于理想化,苏轼的政见的确有偏颇之处。苏轼奏议对高丽的评价,多为一己之偏见,有失公允。王水照指出:“苏轼的几条反对亲丽政策的理由,大都是信其所闻而未能完全证实,而衡之以高丽方面通好宋廷的初衷,则其偏颇更为明显,丽辽‘阴相计构之类尤不免失之猜忌。”[8]322在王安石推行变法革新时,苏轼对新法弊害的抨击,不免有过度渲染之嫌,其对利害的指陈,亦不及其弟苏辙明晰。清代乾隆帝评苏轼变法奏议时,即道:“论新法害民,两苏文字为最矣。然轼之文,于言国命人心处,虽极缠绵沉挚,而剖晰事之利害,则不若辙之确实明白也。”他又谓较之司马光,苏轼政见浅薄短视:“昔人每谓轼扬历中外久,故能通晓民情,而光稍木强也。殊不知光之见深,而轼之见浅;光之忧在万世,而轼之谋止一时,有不可同年而语者矣。”[20]11钱穆亦认为,苏氏兄弟奏议皆长于文辞,虽好议论,但务求以辞采、气势博取,而不以论事说理取胜,往往失之过度,有以谀辞乞巧的倾向。他道:“他们(苏氏兄弟)持论,往往渲染过分,一说便说到尽量处。近于古代纵横的策士。”[21]599

六、结语

苏轼奏议充分展现了其作为士大夫之侧影。他关心民瘼、尽忠许国、勇于直谏的节操,为民请命、频繁上章不惧鼎镬的精神以及卓荦的经国见识与策略,为“忠言谠论,正朝大节”御评作出充分的诠释。苏轼奏议尽管有政见不公、治策不当之处,但抛却求全责备、瑜中指瑕之眼光,苏奏之所以与历史上西汉奏疏、陆贽奏议鼎足而三,说明其政见、治策与文采,仍熠耀千古,不失为一流之作。

[参 考 文 献]

[1]脱脱,等撰.宋史:卷三百三十八[M].北京:中华书局,2000.

[2] 苏轼.经进东坡文集事略[C]//四部丛刊初编本.

[3]曾国藩.经史百家杂钞·总目:卷二[C]//四部备要·集部.上海中华书局据湘乡曾文正公集刻本校刊.

[4]都穆.南濠诗话[C]//历代诗话续编本.北京:中华书局,1983.

[5]刁忠民.宋代台谏制度研究[M].成都:巴蜀书社,1995.

[6]徐师曾.文体明辨序说[M].北京:人民文学出版社,1998.

[7]苏辙著.陈宏天,高秀芳点校.苏辙集·栾城后集[M].北京:中华书局,1990.

[8]王水照.苏轼研究[M].石家庄:河北教育出版社,1999.

[9]苏轼.上哲宗论王道六事[C]//赵汝愚.宋朝诸臣奏议[Z].上海:上海古籍出版社,1999.

[10]苏轼.与王庠书[C]//曾枣庄,刘琳编.全宋文:卷一八九二.上海:上海辞书出版社,2006.

[11]董仲舒.春秋繁露:卷七[M].北京:中华书局,1975.

[12]李贽.李贽文集·焚书:卷五[M].北京:社会科学文献出版社,2000.

[13]方回.桐江集:卷三[M].台北:图书馆,1970.

[14]俞弁.逸老堂诗话:卷上[M].

[15]李焘.续资治通鉴长编:卷四百八十四[M].北京:中华书局,1993.

[16]佚名撰.汪圣铎点校.宋史全文[M].北京:中华书局,2016.

[17]佚名,撰.宋史全文[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2005.

[18]楼钥.题苏文忠武昌西山赠邓圣求诗迹次韵[C]//宋诗钞·攻瑰集补钞.

[19]薛福成.出使四国奏疏序[C]//出使公牍.清光绪二十年刻本.

[20]清高宗,选.允禄,等,编.御选唐宋文醇:卷五十二[M].清乾隆三年武英殿五色套印本.

[21]钱穆.国史大纲[M].北京:商务印书馆,1994.

[责任编辑 连秀丽]