用3D打印技术自制教具

2021-10-11彭容莉

彭容莉

小学科学课程标准指出,应将探究活动作为学生进行科学学习的重要方式,强调从真实情境(学生的日常生活)出发,通过亲历手脑并用等实践活动,提高学生的科学能力、科学态度、合作能力。基于3D打印技术制作“探究古筝发声”的教具,能在真实探究古筝发声的情境中,激发学生的动机和认知冲突,提高探究的科学性。

杜威在其经验论基础上提出“儿童中心”“经验中心”“活动中心”观点,也就是从学生的生活实际出发,让学生在不断探索中学到直接经验。真实情境的探究也需要符合情境的科学教具来辅助,如果在学生的探究过程中,实验器材脱离情境,那么学生的探究就又回归于传统教学中的知識验证性活动。而教师在设计创新教具时,也会因为选材难度、耗时、成本、技术等问题望而却步:有些教具可以做出来,但使用率、保存度不高;有的教具因为材料拼接难度大而无法做出。

3D 打印技术的介入,带来了新技术、新模式。基于 3D 打印的小学科学学习是一种任务和问题驱动下的体验式学习,通过亲手“做”,3D 打印出最合适的教具,提高学生的探究兴趣和探究效果。

一、观察生活与教材,结合3D打印技术创设真实情境

声音的高低在生活中的应用十分广泛,其中不同的乐器、音乐表现得最为突出。我在执教苏教版四年级《不同的声音》一课时,调查了四年级学生学习乐器的情况,结果显示100%学生学习竖笛(音乐课),近20%的学生学习管弦乐。学生通过学习《声音的产生》后明白了乐器的发声原因,但却不能明白乐器发出高低不同声音的原理,多数回答为是琴键、琴弦的振动发声。因此,基于学生的认知冲突,选择“古筝”这一乐器作为探究对象,创设真实情境任务:探究古筝演奏的秘密。

情境的创设应能让学生产生认知冲突,从而更有效地激发学生的探究动机。从学生的经验出发,通过自主建构探究方案、探究活动、探究结论,帮助学生增强科学经验,将其迁移到日常生活中,解释现象或创造。

二、分析情境与实物,使用3D打印技术设计合适模型

在教学声音高低的影响因素这一课时,传统教具多数为粗细不同的铝管、长短不同的铝片以及橡皮筋。科学分析这几种传统教具,缺陷表现为:铝管、铝片的松紧不可变;橡皮筋则更缺乏科学性,橡皮筋的粗细、长短以及松紧不能科学地控制,因此,其与对比实验中的控制变量要求极不相符。

而古筝的琴弦为钢弦,一般不太容易发生形变,既能研究粗细、长短因素,又能研究松紧因素,同时还与创造的情境相符合,因此利用古筝琴弦设计一款教具,更有利于学生的批判性思维和逻辑性思维发展。

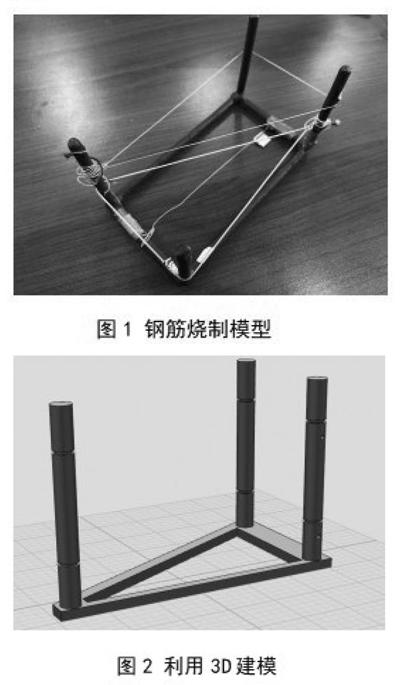

图1为用电焊烧制钢筋形成琴弦固定框架。由于琴弦材质为钢元素,硬度较大,延展性和弹性低,但又只能用打结的方式进行固定,所以,这样的教具琴弦无法达到相对紧绷的状态。学生在汇报探究结果时,出现了很多结论,不利于学生探究出古筝演奏的科学原理。图2为利用3D打印建模,设计框架,在其中的一根框架上留下两个孔,大小可以穿过一根螺丝,通过模拟古筝穿线的方法,将琴弦绕在螺丝上,穿过孔,另一端用螺帽固定,旋转螺丝和螺帽来调节琴弦的松紧。

三、教具使用与改进,分析3D打印技术形成反思

(一)突破传统教具的局限性

将传统教具(铝管、橡皮筋)、一般技术教具(电焊烧制)和3D打印教具进行对比,可以发现3D打印教具能突破传统教具的局限性。传统教具本身容易脱离教师为学生创设的情境,因此自制教具早就成为小学科学教师的一门技术,但工艺制作对教师尤其是年轻教师来说困难太大。当今社会的青年教师在电脑技术上的学习能力却高得多,3D打印教具只需要将作品建好模,剩下的就交给打印机完成,不仅节省了成本还节省了时间。

(二)培养学生的批判性思维

批判性思维具有分析性、策略性和正确性等特点。学生在探究古筝演奏秘密的情境任务中,首先能区分物体振动发声和改变声音高低的不同,再通过不断地分析问题,观察古筝的结构特点,根据原有的知识结构和观察结果在脑中构成相应的假设、设计以及方案。将传统教具的实验结果和3D打印教具的实验结果进行对比,可以明显发现在少了松紧的干扰因素下,学生的结论更接近真实原理。从而学生也能解释吉他、竖琴、小提琴等乐器的演奏原理,并能对铝片琴、钢琴等不同材质的乐器演奏原理进行知识经验的迁移。

自制教具在教学中能提高学生的综合素质能力,随着科学技术的发展,技术支持的学习情境也得到了更新和进步。3D打印技术已经在小学教育中广泛渗透,教师应将3D打印充分运用到教学中来,提高教学质量。