《文心雕龙》英译研究:回顾与反思❋

2021-10-09黄勤

黄勤

廖颖莉

华中科技大学

【提 要】《文心雕龙》是中国重要的古典文论。本研究拟厘清目前对其英译研究的概况,为在新时期如何通过翻译让《文心雕龙》走进西方世界提供启示。研究发现,目前的《文心雕龙》英译研究大多探讨译者所采取的翻译方法,评价译文质量,指出其中的误译与错译,对译者身份与译文之间的关系及译者的译介模式则较少关注,研究内容有偏好,缺乏对译介途径和译后效果的研究。

1.引言

鲁迅曾高度评价《文心雕龙》,认为其包举洪纤,为世楷式,是与亚里士多德的《诗学》并排的世界级文学论著(张法2008:2)。国内对于《文心雕龙》的专门研究称作“龙学”,对其的研究历史虽然没有“红学”“敦煌学”等久远,但也已经形成了一股学术潮流。然而《文心雕龙》的英译研究成果与《论语》等中国典籍的英译研究成果相比相去甚远。翻译作为一种特殊的传播活动,可以在遵守传播规律的前提下,优化各个译介要素,探寻实现最佳译介效果的途径(胡作友、张丁慧2017:78)。因此回顾与反思国内外对于《文心雕龙》的英译研究,有利于促进《文心雕龙》在英语世界的传播,加强中西文论交流,重构中国文论经典。

2.《文心雕龙》英译研究概况

2.1《文心雕龙》英译本概况

在英语世界,《文心雕龙》目前有三个全译本,一是华人离散译者施友忠的全译本(以下简称施译本):The Literary Mind and The Carving of Dragons,分别由哥伦比亚大学出版社于1959年出版首印本、台北中华书局于1970年出版汉英对照本、香港大学出版社于1983年再出版汉英修订本。二是香港学者黄兆杰主译的全译本(以下简称黄译本):The Book of Literary Design,由香港大学出版社于1999年出版。三是国内译者杨国斌的全译本(以下简称杨译本):Dragon-Carving and Literary Mind,由外语教学与研究出版社于2003年出版。此外还有四个节译本:1)Huges在The Art of Letters:Lu Chi's“Wen fu”A.D.302,A Translation and Comparative Study一书中附录的对《原道》篇的英译,由万神殿图书公司于1951年出版;2)杨宪益、戴乃迭合译的五篇节译(以下简称杨、戴译本):Carving a Dragon at the Core of Literature,于1962年在英文版《中国文学》刊登;3)杜克义(Tökei)的节译本:Genre Theory in China in the 3rd-6th Centries’:Liu Hsieh’s Theory on Poetic Genres,由布达佩斯学术出版社于1971年出版;4)宇文所安(Owen Stephen)在《中国文论思想读本》(Readings in Chinese Literary Thought)中的十八篇节译(以下简称Owen译本):Wen-hsin Tiao-lung,由哈佛大学出版社于1992年出版。另外还有三位学者翻译了《文心雕龙》的片段,分别收入1975年由芝加哥大学出版社出版的刘若愚所著的《中国文学理论》(Chinese Theories of Literature),1989年由外语教学与研究出版社出版的王佐良所著的《翻译:思考与试笔》和2001年由夏威夷大学出版社出版的蔡宗齐所著的A Chinese Literary Mind:Culture,Creativity,and Rhetoric in Wenxin Diaolong。虽然有以上十个不同形式的英译本,但现有的有关《文心雕龙》英译的研究主要集中于Owen译本、杨译本和施译本,对于其他译本甚少关注。

2.2 国外《文心雕龙》英译研究

国外《文心雕龙》的英译研究成果较少,仅有6篇相关论文,这些论文主要以施译本为研究对象。自1959年施译本在哥伦比亚大学出版社问世,成为英语世界研究《文心雕龙》的首个全译本后,国外陆续出现了有关这一译本的研究论文,这些论文主要评价译本的质量,指出其中的误译与错译等。如有学者对此译本提出修改意见,认为施译本存在对核心术语漏译或错译的情况,例如“赋”这一表示文体的术语在施译本的不同篇章中分别被翻译成narrative、narrative poetry、poetic narrative、poetic prose等不同词汇,但在总论篇《序志》篇中却被翻译为a style of melodic and highly adorned prose(Liu 1960:276)。有学者认为施译本缺乏术语表且未能从书名上启发读者(Donald 1960:139;John 1961:187),Hawkes(1960:331)认为译文应吸收中国文论家对于《文心雕龙》的阐释,使译文可读性更强。Hightower(1959:282)则认为施译本忽视了预期读者的期待,对于专业读者而言,该译本未能体现出源文本的文化价值和文本内涵,而对于大众读者而言,译本又因缺少专业术语的解释而晦涩难懂。但另一方面,Hawkes(1960:331)和Hightower(1959:281)都肯定了施译本的开创价值,因为他将50篇47000字的古文翻译成英文,为西方世界研究《文心雕龙》提供了难得的译本。

国外关于《文心雕龙》的英译研究中途停滞了一段时间,直到1992年,随着Owen(1992)采用“英文-中文-阐释-评论”的翻译形式对《文心雕龙》中的18篇原文进行译评后,Pollard(1994:279)才撰文阐述Owen译本符合预期读者的期待,认为他在翻译过程中使用的翻译策略和翻译技巧以及附录的文论术语,得益于其大学教授以及汉学家的译者身份。

2.3 国内《文心雕龙》英译研究

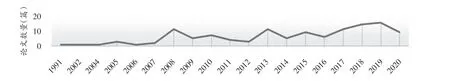

国内《文心雕龙》的英译研究成果相对“丰硕”,目前共有百余篇关于《文心雕龙》英译研究的期刊论文和学位论文。《文心雕龙》的英译研究以杨国斌(1991)关于《神思》篇的黄译本,杨、戴译本和施译本的翻译风格对比研究为起点。但随后的10年间却未见《文心雕龙》英译的研究论文,直到进入21世纪后,有关的研究论文开始以缓慢的速度增加,到了2007年,论文的增长速度加快,尤其在近几年中,论文数量逐年持续增多。论文发表年份与论文数量折线图如下:

图1 年份-论文发表数量趋势折线图

鲍晓英根据Harold Lasswell传播学的五个“W”传播模式,引入了翻译传播学概念,提出了中国文学走出去的最佳译介模式,认为影响源语言文化传播成功的因素有:译介主体、译介内容、译介途径、译介受众和译介效果(鲍晓英2014)。该译介模式是以实现译介效果为目标,各要素相互制约、动态循环运作的模式,其中,译介主体、译介途径、译介内容、译介受众是可变的动态要素,在具体译介过程中相互协调以达到最佳译介效果(鲍晓英2013:39)。本文根据以上五个要素对国内《文心雕龙》英译研究论文进行分类整理统计,结果如下表所示:

由表1可知,关于《文心雕龙》英译的译介内容的研究占比最大,其余要素占比极小。以下对国内《文心雕龙》英译研究的情况从以上五个维度来进行详细分析。

表1 《文心雕龙》英译研究的分类

首先是关于《文心雕龙》英译主体的研究。译介主体即译者,是跨文化传播最关键的枢纽(胡安江、胡晨飞2012:55)。现有的译介主体研究论文仅有四篇,主要探究文本外各种因素对译者主体性发挥的影响。例如,苏凌云(2011:63)探讨了译者的多重身份:读者、作者、创造者和文化传播者对其翻译策略、翻译风格以及源文本选择等的影响。又如,戴文静(2017:31-32)认为不同时代的译者由于文化身份差异,具有不同的翻译目的和翻译策略,如施友忠用直译方式将《文心雕龙》全部译出,旨在为对中国文学不了解、相关英文资料匮乏的西方读者提供了解中国文化的资料;而同为20世纪末的译者Owen和黄兆杰则有着不同的翻译目的和相应策略,前者采取译释并举的方式旨在让读者感受中国文化的独特,后者则用简单的归化方式翻译《文心雕龙》,注重传播文论的思想。

其次是关于《文心雕龙》英译内容的研究,共有84篇相关论文,涉及翻译内容和翻译策略两方面的研究(鲍晓英2014:58)。关于《文心雕龙》英译策略的研究有30多篇,研究视角日渐丰富,从翻译规范(朱文拿2018)、归化和异化之论(施加胜2012)、语言学(李慧敏2016)、语际符际翻译(刘小群2008)跨越到语料库(杨帆2017)再到阐释学(胡作友、卢茜2018)、美学(胡作友、杨杰2021)等。例如杨国斌(1991:48)比较《深思》篇的杨、戴译本,黄译本和施译本所采用的翻译手法,认为杨、戴译本采用意译方法将原文的语言风格展现,为最佳译本。胡作友、钟莎莉(2020:87-88)研究Owen在翻译时采用的杂合翻译策略,认为其译本在保留源文本风格、还原原文语境的同时,也借东方独有的“兴”表现手法丰富了西方文学的概念。其次是《文心雕龙》书名(刘颖2013)、文论术语(伍凌2014)等文本内容的翻译研究。例如,孙昌坤(2005:40)从互文性角度探究Owen译本和施译本中《原道》篇“文”的翻译,认为“文”的理解和表达既需要在同一语言内部前文参照、文本内和上下文互照,也要在文外源语言和目的语言进行文化参照。

第三是关于译介途径的研究,仅有的一篇文章肯定了出版商对《文心雕龙》英译本的积极推动作用(刘颖2019)。文章认为三个译本——施译本、Owen译本和杨译本的出版商作为符号价值化1的背书者,都为《文心雕龙》传播提供了有效阅读场域:施译本先后由哥伦比亚大学出版社、台北中华书局以及香港大学出版社出版,从首印本到中英对照本再到中英修订本,其广泛接受度得益于出版社强有力的支持和有效的传播;Owen译本依托哈佛大学出版社,在国内外的学术界引起巨大反响,而杨译本属于国内权威的《大中华文库》系列丛书,是国内读者普遍接受的经典(刘颖2019:23-24)。

第四是《文心雕龙》译介受众即读者的研究,仅有两篇相关论文。读者在译前、译中和译后所起的作用不同。译前,译者会根据目标读者选择原文本,确定出版社;翻译时,目标读者的身份会影响译者的翻译策略的选择;翻译后,译者会根据读者反应对随后译本做出相应的调整(胡作友、杨杰2018)。胡作友和杨杰(2018:87)研究读者的阅读期待在翻译过程中的参与作用,他认为《文心雕龙》的英译本是否被接受最终是由译入语读者来检验。文章提出,《文心雕龙》目标读者的文化身份,即有文学基础的大学生或者文论功底的研究者对译者翻译策略的选择有重要影响,因而译者在翻译过程中没有使用简单的归化方式。而施友忠、杨国斌、Owen在原文本选择、翻译策略取舍、对译本的再修改出版和回应都是对译文读者期待的满足,因而有利于文论传播,实现译介效果。施译本出版后,Hightower等西方汉学家认为术语表的缺失会阻碍译本的接受,而专业人士对译本的评价会影响普通受众对译本的接受(鲍晓英2014:128)。所以施友忠十分重视专业读者的反馈,在1983年的汉英再修订本中增添了专业术语表,充分体现以读者为中心的理念(胡作友、杨杰2018)。

最后是仅有的一篇关于译介效果的研究。判断译介效果的指标有获奖、英译作品世界收藏图书量、图书销售量、媒体提及率(鲍晓英2014)。学者戴文静(2020:67)统计了《文心雕龙》五个英译本在海外的馆藏量,发现全球共有1317家图书馆馆藏了蔡译本,有1231家图书馆馆藏了1983年版的施译本,刘译本全球的馆藏量为477家,Owen译本为396家,只有黄译本的馆藏量最少,在美国仅有三家。戴文静(2020)提出,作为当今汉学的研究中心,北美学界尤其是美国在目前世界文论生态系统中占据极为重要的地位,已日益成为《文心雕龙》海外传播与接受的重镇。

3.《文心雕龙》英译研究现状反思

由上观之,《文心雕龙》的英译研究成果可观,但仍处于初期不成熟阶段。本文认为,《文心雕龙》英译研究可在以下方面进一步发展完善。

首先,关于《文心雕龙》英译主体的研究情况表明,研究缺乏对不同类型译者身份的英译模式的探讨,尚未意识到离散译者模式和合译译者模式对《文心雕龙》外译的作用。目前关于译介主体的研究聚焦于译者主体性在文本选择和翻译策略等方面的发挥,未关注《文心雕龙》英译者的不同身份对于译介效果的重要影响。对于《文心雕龙》最佳译者模式的探讨而言,首先要关注不同类型译者及其文化身份。刘若愚认为,译者有批评家译者和诗人译者之分,他们各自的翻译目的不同,读者对象也因之而异,所使用的翻译方法自然不同(见周领顺2014:227-228)。戴文静(2017:31)据此标准划分,认为施友忠属于海外离散华裔、批评家译者,杨国斌、杨宪益、戴乃迭属于国内翻译家、诗人译者,而Owen属于西方汉学家、评论家译者。因此,应关注以上不同译者的译介模式之差异,一方面,翻译活动构建译者身份,译者身份对翻译思想和翻译实践有影响,且离散译者比外国译者离原文文本更近,比本土译者离外国读者更近,具有更敏锐的文化意识和更出色的双语能力(黄勤、谢攀2018:12),然而只有个别学者如李苏(2013)探究了译者主体性的发挥,但没有强调施友忠作为华人离散译者的特殊性。当今“文化中国”亟待构建,意味着重构中国话语,弘扬中国元素,引领正确的舆论(黄友义2015:6)。而华人离散译者正是能够讲好中国故事,发好中国声音,树立中国形象的合理选择,应该深入研究这一类译者。另一方面,对于国内杨、戴合译本,黄兆杰众人的合译本,也应予以充分关注,重视合译存在的合理性。合译合众之力和双向译介带来的优势不容忽视(梁林歆2020:20)。

其次,有关《文心雕龙》英译内容的研究有偏向,表现在对译本和译者的研究有极强的偏好,现有对于译者的研究不多且集中于杨国斌和Owen,此外,《文心雕龙》目前虽有十个英译本,但有关此方面的研究偏好Owen译本、杨译本和施译本,关于译介内容的研究论文中选择Owen译本的有37篇、其次是选择杨译本的有27篇,而其它如蔡译本和刘译本等则受关注度低。《文心雕龙》英译研究应关注其译介效果,并根据效果调整其方向。判断译介效果最直观的是销售量和馆藏量(鲍晓英2013:65),在对十个译本的海外接受程度调查中,施译本和蔡译本的馆藏量居首位(戴文静2020:78),但《文心雕龙》英译研究却集中于Owen译本和杨译本,因此我们应该重视蔡译本和刘译本,对现有英译本根据馆藏销售量反馈进行全面研究。

再次,关于译介途径和译介效果的研究都仅有一篇文章,说明《文心雕龙》英译研究在该方面尚有很大的研究空间。通过翻译促使《文心雕龙》“走出去”不仅需要考虑涉及文本生成的译介主体和译介内容,还必须考虑翻译文本生成之后的译介途径问题(鲍晓英2014:100)。因此《文心雕龙》英译研究应关注英译本传播过程中是否涉及文学代理人,是否开展相关书展等,重视该环节对《文心雕龙》英译本译介效果的影响。

最后,《文心雕龙》英译研究的文化自觉性不强。在西方国家,中国文论的读者还是相当有限的,因而应关注西方受众接受文学教育的方式即关注西方国家培育中国文学、文化的接受群体方式(谢天振2014:9-10)。因此,中国文学“走出去”应是以人为本、专业读者和大众读者并重、关注读者期待视野,照顾其心理效应和语言习惯(鲍晓英2014:149)。

4.结语

《文心雕龙》的英译研究尚处于初步阶段,具体表现在对不同译者身份外译模式的研究不多、研究内容有偏向、对译介途径和译介效果关注的欠缺、文化自觉性不高。《文心雕龙》英译的研究正处于并将长期处于由“译介为主,研究为辅”向“研究为主,译介为辅”(戴文静2020:79)转型的过渡期,因而译介依然是现阶段的主要任务。首先让西方读者了解我们的文化常规与思维方式,然后再谈进一步的影响西方文学创作模式等后续问题(胡安江2010)。《文心雕龙》作为中国文论的元典、中国美学的枢纽,也是中国文学的锁钥、中国文章的宝典(戚良德2020:152),其英译研究具有世界性意义和价值,我们应紧跟时代文化发展需求,深入探讨不同的译者模式,尤其关注施友忠的华人离散译者译介模式和杨宪益、戴乃迭夫妻的中外合译模式,同时重视受西方读者喜爱的其他译本,注重不同译介途径的译介效果,关注国外读者的文化需求变化,以更好地促进《文心雕龙》走向世界。

注释:

1布尔迪厄认为,文化生产场域与经济场域不同,是基于“大规模生产场域”与“有限生产场域”的对立。有限生产场域的目的不是追逐经济利益,而是积累“符号资本”。艺术作品只有被了解和认可之后,才能作为符号对象而存在。因此,文学艺术作品的社会学研究不仅应当关注物质生产过程,还应当考虑产品的符号化生产过程(symbolic production),也即作品价值被信赖和认可的符号化价值(symbolic value)的过程。