新型控释肥机插侧深施对江淮中稻产量及氮肥利用率的影响

2021-10-09吴文革季雅岚许有尊孙雪原钟成虎束孝海徐立宏张兆东王玉军甘剑锋江洪强何毕胡根生王宏斌吴红星

吴文革 季雅岚 许有尊 孙雪原 钟成虎 束孝海 徐立宏 张兆东 王玉军 甘剑锋 江洪强 何毕 胡根生 王宏斌 吴红星

(1安徽省农业科学院 水稻研究所,合肥230031;2茂施农业科技有限公司,安徽 青阳242800;3安徽省水稻机插侧深施肥技术研发团队,合肥230031;*第一/通讯作者:aasrri@163.com)

我国人口众多,长期以来粮食生产压力巨大,高产超高产一直是水稻等口粮作物主要栽培目标。施肥不仅能提高土壤肥力,而且也是提高作物单位面积产量的重要措施[1-3]。据联合国粮农组织(FAO)统计,化肥在对农作物增产的总份额中约占40%~60%。中国能以占世界9%的耕地养活了占世界近20%的人口,化肥起到举足轻重的作用。然而长期过量施肥,不仅增加生产成本,造成肥料利用率和增产效应递减,还加大环境压力[4-7],在水稻上还影响稻米品质特别是食味品质[8-10]。近年我国开展化肥农药“0增长”行动[11-12],以控制化肥、农药的施用,节约水资源;其中,减肥是以提高肥料利用效率、保证粮食作物产量为前提,研究表明有多种技术途径,如改善农田条件、选用肥料利用率高效品种、根据栽培目标和需肥规律分次精准施用、采用新型肥料(如控释肥、保持性肥料、长效肥、水溶性肥料等)、采用机械化深施等。2016年以来,本研究室联合茂施农业科技有限公司,针对江淮主推稻作中籼和中粳稻,开发了基于生物基的包膜新型控释肥[13-14],同时结合机插秧技术研究,开展机插侧深施肥技术研究,初步探明江淮杂交中籼、常规中粳水稻机插侧深施肥的减肥量。本文就2020年在江淮地区不同点的机插秧侧深减量施肥技术试验、示范结果,梳理分析了不同处理下的产量和肥料利用率变化,并总结了江淮中稻机插秧侧深施肥技术,以为生产提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验地点

杂交中籼稻试验地点分别选在安徽省滁州市定远县(A区,32°52′N,117°68′E)、芜湖市南陵县(B区,30°92′N,118°33′E)、天长市(C区,32°7′N,119°E)、安庆市桐城市(D区,31°05′N,116°95′E)、潜山市(E区,30°62′N,116°53′E)和合肥市肥东县(F区,31°88′N,117°47′E)6个地方;常规中粳稻试验地点选在安徽省合肥市庐江县(G区,31°25′N,117°28′E)、六安市舒城县(H区,31°47′N,116°93′E)和安徽九成农场(安庆市宿松县境内,I区,30°15′N,116°12′E)3个地方。

1.2 供试材料与试验方法

供试材料选用当地主栽品种,杂交中籼稻徽两优898、常规中粳稻镇稻18。统一于5月20日秧盘育秧,适龄(籼稻21 d秧龄、粳稻23 d秧龄)机插;栽插规格:籼稻30.0 cm×14.8 cm、粳稻30.0 cm×12.4 cm,采用大区内设重复小区方式,大区之间做双膜埂或用0.5 m高的PVC隔离板隔离(埋深25 cm,人工加固),分设进出水口,单灌单排,防窜水窜肥。除施肥方式和肥料按处理设计外,其他农事管理均相同。病虫害防治按当地病虫防治方案进行。

1.3 试验设计

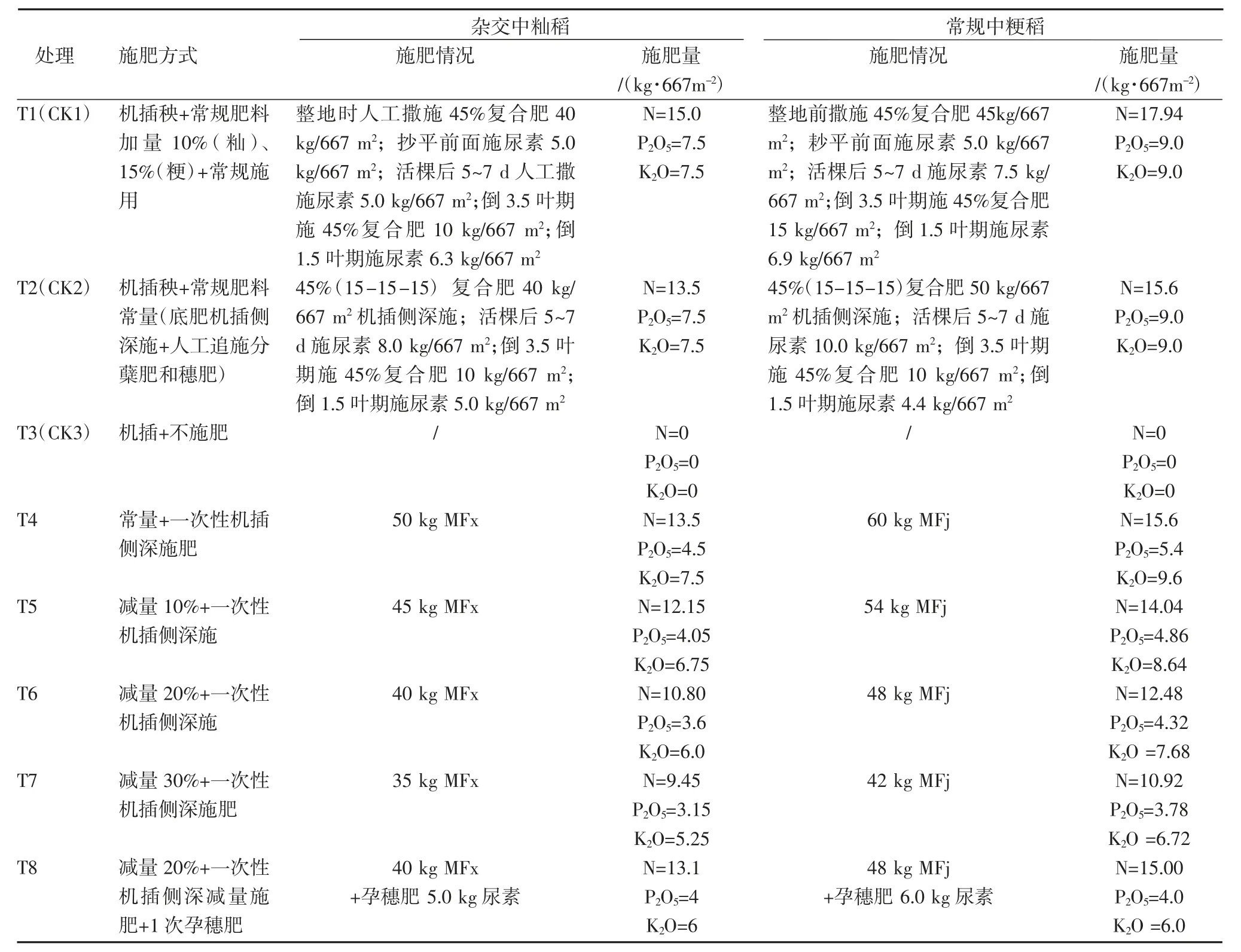

针对两组试验,分别研制了杂交中籼稻专用控释复合肥(简称MFx),其N、P2O5、K2O含量为51%(NP2O5-K2O=27-9-15,其中控释N≥12%,释放期30 d∶80d=1∶1);常规中晚粳稻专用控释复合肥(简称MFj),其N、P2O5、K2O含量为51%(N-P2O5-K2O=26-9-16,其中控释N≥14%,释放期40 d∶90 d=1∶2,控释钾≥6%)。通过侧深施肥栽插方式,用基肥施肥水平差异作为单因素处理,采用完全随机试验设计,以传统常规肥料人工撒施(T1)、减氮施肥(T2)和不施肥(T3)为对照,共设8个处理,各试验处理机插面积≥600 m2,具体见表1。

表1 杂交中籼稻、常规中粳稻机插侧深施肥处理设计

1.4 测定项目及方法

每个大区取3个点,每个点割10~20 m2,脱粒后称重测定水分含量,换算至标准水分含量,折算实际产量。

氮肥利用效率(PFPN):氮肥偏生产力=水稻实际产量/氮肥总施用量

1.5 数据分析

数据采用Excel 2018和SPASS 20.0进行处理和方差分析。

2 结果与分析

2.1 对生育进程的影响

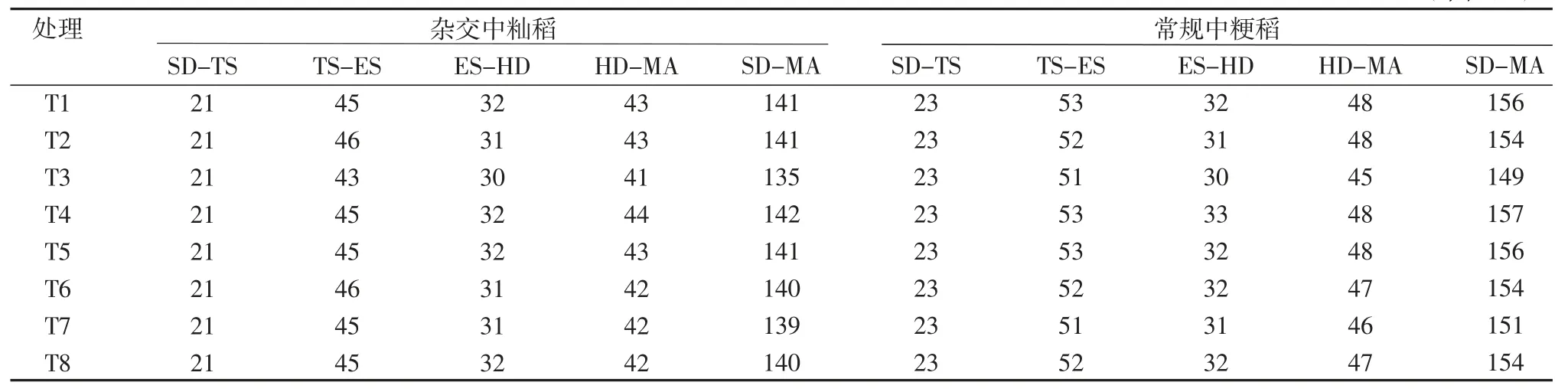

从表2可以看出,T4处理生育期最长;与T3处理相比,机插侧深施肥处理均延长了水稻生育进程。中粳稻T3处理下生育期最短,T1和T2生育期均表现为杂交中籼稻早于常规中粳稻15~13 d;T4~T8处理间生育进程差异不显著,T8处理生育期相对较长。

表2 简化减量施肥对中稻生育进程的影响 (单位:d)

2.2 对产量及氮肥利用率的影响

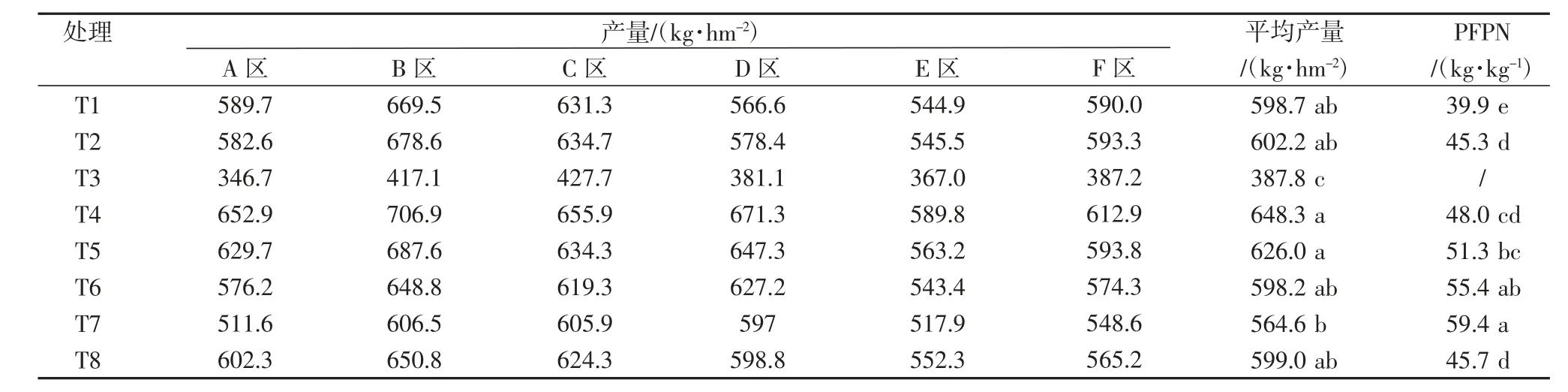

2.2.1 对杂交中籼稻产量及氮肥利用率的影响

从表3可见,T3处理产量最低,T4处理产量最高。T5与T4处理产量差异不显著;T6处理产量虽比T4处理低50.1 kg/hm2,但差异亦不显著,与T1、T2处理产量基本一致;T7处理产量较T4处理低13%,显著低于另外4个侧深施肥处理;T8处理在T6处理的基础上增施1次孕穗肥后产量有提高,但不明显。氮肥利用率(偏生产力)表现为T7>T6>T5>T4>T8>T2>T1,除T6处理与T7处理差异不显著外,其余处理都显著低于T7处理;一次性侧深施肥处理与常规施肥不减氮(T1)相比,PFPN都显著增加;T8处理PFPN与T2处理基本一致。

表3 简化减量施肥对杂交中籼稻产量及肥料利用率的影响

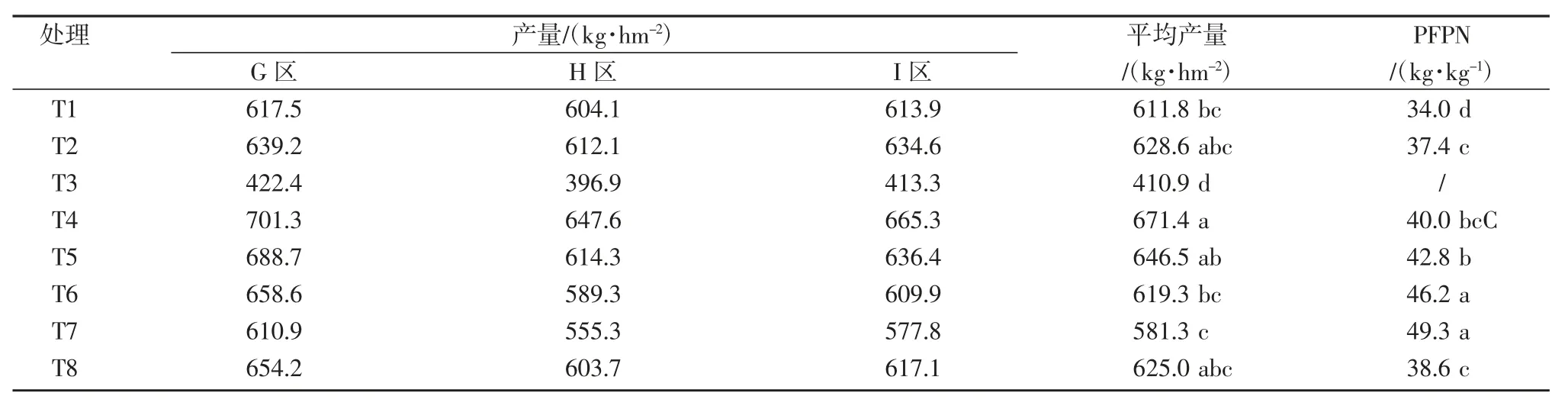

2.2.2 对常规中粳稻产量及氮肥利用率的影响

从表4可见,中粳稻产量除T6处理稍高于T1处理外,变化规律与杂交中籼稻基本一致,T4处理产量最高,T3处理产量最低,具体为T4>T5>T2>T6>T1>T8>T7>T3;一次性侧深施肥减量处理间,除T5处理外,其余均与T4处理差异显著,与T1、T2处理差异不显著。各处理间氮肥利用率(偏生产力)变化与中籼稻一致,其中,T6处理PFPN较T7处理降低6%,T5处理PFPN较T7处理降低13%,较T6处理降低7%。

表4 简化减量施肥对党规中粳稻产量及肥料利用率的影响

3 讨论

在减少氮肥施用量的前提下提高产量已成为当下水稻优质高效绿色生产的重要工作。通过研究江淮地区不同简化减量条件下机插秧侧深施肥技术表明,与传统模式(T1)相比,控释复合肥一次性侧深施肥减量20%(T6)的情况下,产量均显著提高或无明显差距;在减量20%的情况下增施1次孕穗肥(T8),产量较T6处理有一定提高,但差异不显著。相同肥料水平下,控释复合肥一次性侧深施肥(T4)与T2处理相比,杂交中籼稻产量提高7.7%,常规中粳稻产量提高6.8%。简化施肥次数(减少施肥2次)除大幅降低人力成本外,也说明控释肥后期释放效果较好,满足了中后期水稻对养分的需求。鲁立明等[15]通过对比水稻机插秧同步侧深施肥技术下不施基肥、常规施肥、侧深施肥减量20%和36%施肥处理,发现侧深施肥可提高肥效,其中纯N使用量减10%处理产量增加11%以上。罗翔等[16]通过试验发现,80%常规施肥量+侧深施肥处理产量最佳,与本研究结果一致。这主要是因为水稻侧深施肥相较于常规施肥,可显著减少基肥施用量,确保秧苗初期的生长量,加快分蘖,提高单位面积有效穗数,从而达到提高产量、高效低污染的效果[17-19]。

侧深施肥技术能减少肥料挥发,增强水田对氮的吸附,减少流失,在一定程度上减少了生态环境污染。水稻机插秧同步侧深施肥技术可显著提高肥料利用率,促进粮食高产,具有较好的经济效益、社会效益和生态效益[20]。从本研究结果看,控释复合肥一次性侧深施肥处理氮肥利用率(偏生产力)与对照T1和T2相比均有提高,侧深施肥处理间减量越大氮肥利用率(偏生产力)越高,其中减量20%加施穗肥处理肥料利用率最低。与传统模式(T1)相比,侧深施肥处理下氮肥利用率(偏生产力)杂交中籼稻提高20.3%~48.9%,常规中粳稻提高17.6%~45.0%;相同肥料水平下,杂交中籼稻侧深施肥处理下氮肥利用率(偏生产力)提高6.0%~31.1%,常规中粳稻提高7.0%~31.8%。杨成林和王丽妍[21]通过对比4种侧深施肥方式试验,结果均表现出比常规施肥氮肥农学利用率显著提高,可能是因为侧深施肥方式可以将肥料均匀地施入水稻根系处,提高了根系对肥料的吸收利用率,减少了因表施或喷施造成的养分流失、挥发等,另一方面在水稻生长前期就显著提高了氮素利用率,进而将整个生育进程的的氮素利用率都提高到了较高的平台[22]。同时,研究还通过将传统习惯性多次施肥简化为一次性(一基一追)施肥,除了大幅节省劳动力成本外,依托新型肥料为载体不仅能精简插秧和施肥过程,而且还能降低施肥量,提高肥料利用率[22-23]。这主要是因为控释复合肥是高效兼环境友好型肥料,有缓释放和控释放养分的功能,可通过调节并改善作物生长过程中的需肥规律来释放养分,显著减少养分由于挥发、淋溶、径流等引起的损失,较大程度提高作物生长季的氮肥利用效率,减轻因过度无效施肥对农业环境造成的污染[24-25]。

4 结论

水稻机插秧侧深同步一次性(一基一追)简化减量施肥技术可有效实现水稻稳产、高产,配合控释复合肥的施用,可以更大程度的提高氮肥利用率。试验结果表明,与传统施肥相比,氮肥用量降低20%配合一次性侧深施肥基本可以平产(或略增),但是可以显著提高氮肥利用率;从肥料运筹方式来看,基肥侧深施+1次追肥方式均比对照增产,考虑到优质生产中需降低后期氮肥用量,可采取基肥侧深施+分蘖肥的方式。综合来看,在江淮地区不同的简化减量条件下机插秧侧深施肥技术,施氮量比传统施肥降低20%,达到高产量低成本,提高氮肥利用率以及减少稻田氮素损失,实现水稻节本增收、稳产高效以及环境友好的可持续生产。