识墨在线庐

——郭线庐水墨浅解

2021-10-09撰文吴克敬

撰文/吴克敬

古人对于中国画在用墨的趣味方面,天才地分为了五色。唐人张彦远在他的《历代名画记》一书里,最早提出这一主张,他以为“运墨而五色具”者,就是很好的画家了。在他的理论主张下,后来有人做了这样的分析,焦、浓、重、淡、清;这样的划分,虽然说服了不少人,却还有人要做进一步的划分,浓、淡、干、湿、墨,然后再加上一个“白”,合成了六彩。然而,这样的划分面对了郭线庐先生的墨色,就又显得捉襟见肘,不能圆满其说。如宋代的李唐,观其《万壑松风图》,就感知他很好地运用了浓墨法,作画时先于墨中掺入少许的水,把画面中的山水树木等背光,以及近处的景物,突出地表现出来,构成画面的重色调子。亦如明代的王履,看他的《华山图册》,就很好地运用了淡墨法。他在作画时,先于墨中掺入较多的水,把画面中的近山和远山的向光部分,很好地表现出来,构成画面的亮色调子……以此类推,就还有他人的泼墨法、冲墨法、淋墨法、滴墨法等,不一而足,他们方法不同,墨色自然有别。这一区别到了郭线庐先生的笔下,我观察了不是一年两年,持久地观察下来,像我阅读他这个人一样,从他清癯的面容上和他睿智的眼神里,让我阅读出他在作画时,其墨色绝不是前人的总结可以涵盖的。他的画作,是一幅山水,是一幅花鸟,让我读来,几乎能读出十八色来。

一个立志国画的人,于一滴墨中,能够识得十八色,那是一种天赋。郭线庐先生有这个天赋,他做到了。

谦虚谨慎是郭线庐先生的一大美德,但我是不会顾及他的谦虚,因为他的笔墨,就如他的眼睛一样,犀利地钻研发现着名家大腕们用墨分色的技法和心意,从他们中的一个人身上,取来两三色,又从另一个人的身上,取来两三色,贯通交融,凝于自己的笔端,成就自己中国画“色”的样貌……他所以有此卓绝的墨色感悟,与他初窥书画世界时,感受“颜筋柳骨”的艺术结构,是分不开的。

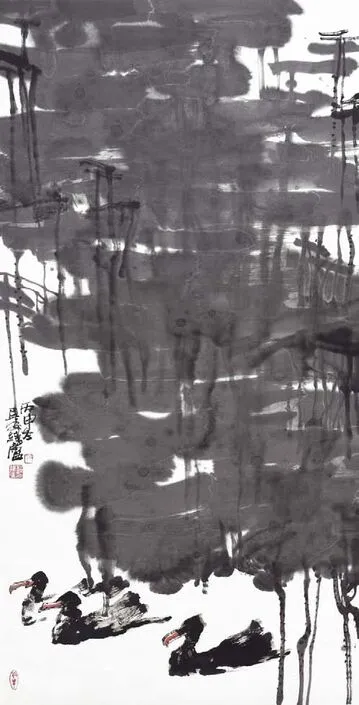

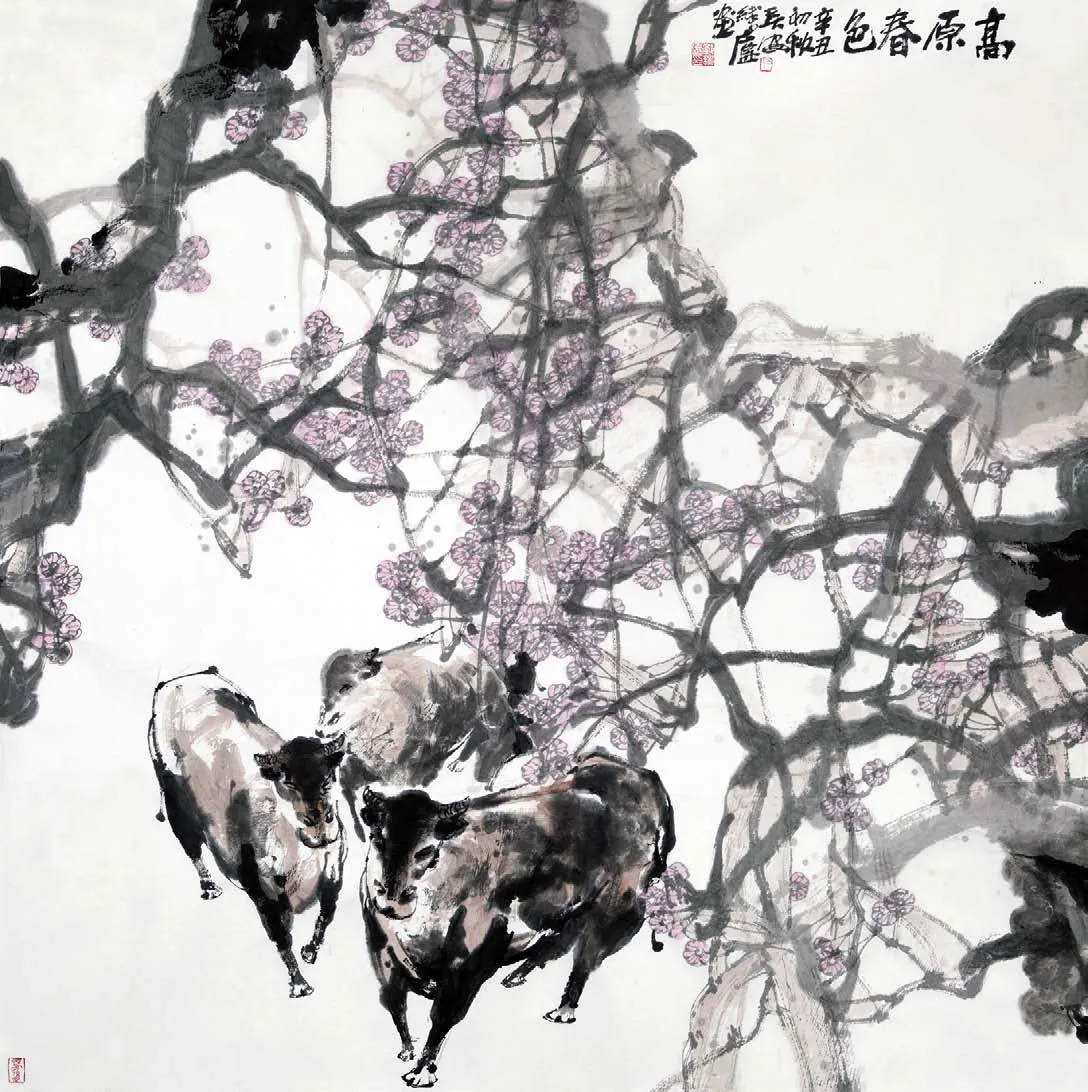

熟悉先生的人都知道,先生比起别人来,多了一道现代设计艺术的视角,这为他“线”的艺术在泼洒墨色的时候,便多了一道通往人心的门径。“我发现通过把设计上的很多养分用到中国画上来,也就是把一些设计理论和中国传统文化相结合、追求某一特定的效果时,会有意想不到的惊喜。但是不管怎样刻意调整,我的宗旨是不能离开传统文化的精神内涵。”郭线庐先生是这么说来的,而且也是这么做来的。他以水墨的形式在宣纸上肆意泼洒自己的心理体验时,设计艺术的理念从一个侧面,很好地滋养了他的水墨艺术创作。有幅《国色天香》水墨画,我在看过之后,就如他描绘在了我的心上一般,再也不会忘记,而且也永不褪色,寥寥数笔的一株牡丹,配上活灵活现的几只小鸟,显得整个画面是那么的机巧,那么的佳妙,其笔墨之恬淡素雅,充满了灵动之感。再还有《冬日银花盼春归》《谷雨初晴润樊川》《连年有余》《雨荷图》《秋爽》等等,莫不如此。

小人袭其技,君子通其神。师之者,匠之者,于宣纸之上的分野,就是这么明白。

“笔墨是一种形式、虽然不能说以形式为形式,但终归是中国画的支架。我想用水墨这种最纯真的语言,来表现我的内心世界和感受,而不加任何外部修饰。同时在传统的中国画中,适当地运用光的原理,透视、疏密、色调的控制等西方技法,我会在这方面做一些积极的探索。”作为师者的郭线庐先生,开诚布公地宣示了他对待国画的态度与立场……我赞同先生的态度与立场,知晓中华文化的绘画史,永远离不开传承与创新。远的不说了,只说我们身处的时代,坚持自身的文化特性,坚持自身文化特有的内涵,就是一个非常值得重视的问题,而这也正是先生所深入思考着的。诚如他强调的那样,我们要坚持传承中华民族自己的文化。与此同时,也要积极进行适合新时代需求的艺术创新……在今天这个时代,如果只是依赖于某个单一的文化去生存将会非常困难。先生清醒地看到问题的核心,他因此总是特别关注不同文化的特性,并努力地彰显不同文化的个性,使其成为缔造新发展的优势与机遇。

怀揣着这样一种艺术情怀的郭线庐先生,不忘使命,把他“线”的艺术之“家”,创造得丰满华彩,饱满华贵,却也主题鲜明,不枝不蔓。(文章有删节)