我国体教融合研究的现状、热点与趋势的可视化分析

2021-10-07潘愚非

潘愚非,平 远,张 俊,黄 静

(1.中国地质大学(武汉)体育学院,湖北 武汉430074;2.湖北经济学院 体育经济与管理学院,湖北 武汉430205)

我国借鉴苏联竞技体育举国体制的举措,早期采用传统体校的三级培养模式取得了辉煌战果,为我国竞技体育的发展奠定了坚实的基础。随着社会的进步和经济的发展,从人海中大浪淘沙的三级模式逐渐暴露出许多尖锐的问题,难以得到有效解决。随后应时而出的“混合型”模式、“清华模式”、“省队校办”模式、“南体模式”在运动员竞技能力提升和学习文化知识上都进行了一定程度的改革。但通过学者们的研究发现,无论哪种模式,运动员都存在不同程度的学训矛盾。发展至今,学者们对体教融合的研究热度不减,凸现出以科学发展观、校园文化、公共服务、人文关怀等的多视角研究。随着体教融合的不断深入以及信息爆炸时代的现实情境,关于体教融合的研究方法和研究视野也在积极拓展。基于此,本文应用CiteSpace可视化软件,绘制体教融合可视化图谱,整理我国体教融合的现状、热点及趋势。以期为体教融合后续研究提供一定的参考价值。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源与检索方法

笔者在中国知网(CNKI)数据库,应用SU即主题检索并考虑查准率和查全率的因素。通过对体教融合+体教结合的相关文献进行筛选,并经过关键词、题名等多种检索方式的比对,结合计量可视化图谱的反复比较后,选择期刊,检索条件即SU=(体教结合+体教融合)的专业检索形式进行检索。为保证研究的可信度和权威性,本文检索了包括SCI来源、EI来源、北大核心、CSSCI、CSCD等在内的数据来源。检索日期为截至2020年7月8日,共检索到文献869篇,所检索出来的文献时间跨度为1992~2020年共28年。剔除文献中的会议通知、报告、文件、报纸等,进行数据除重后剩余有效文献824篇。

1.2 研究方法

科学知识图谱的概念源于2003年,随着信息可视化的发展,绘制科学知识图谱蓬勃发展,成为科学计量学新的热点方向[1]。CiteSpace发展至今,几乎每年都对版本进行更新,不断升级完善其功能。有研究证明CiteSpace已经较多地应用于包括体育学科在内的多学科领域。它能够把大量的文献数据转化成可视化图谱,让读者对知识的理解更加直观,并能够挖掘隐藏在大量数据中的规律[2]。本文应用CiteSpace5.6.R5版本进行文献计量和可视化分析,并绘制科学图谱进行分析解读。处理参数设置为:可视化处理时间跨度(Time Slicing)为1992~2020年,时间切片(Years Per Slice)设置为1年。阈值标准为“Top 50”选择所需要的节点,选择Auther、Institution、Keyword,点击Go,得到相应的知识图谱,并进行裁剪和选项保留需要的可视化图谱信息,以相对直观地了解我国关于体教融合的动态趋势。

2 我国体教融合研究现状

本文将从我国体教融合研究的发文数量、期刊来源与涉及学科、作者和机构共现等方面进行归纳总结。结合CiteSpace可视化知识图谱,尝试整理目前科学研究对体教融合的研究概况,从而对检索的文献内部核心属性分析奠定基础。

2.1 文献总量分析

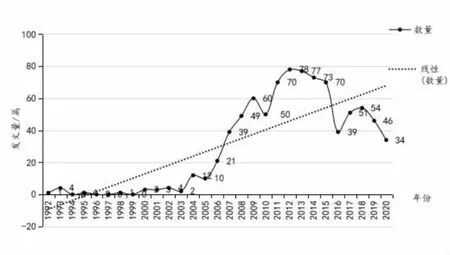

研究体教结合领域的发文数量以及时序变化,能够直观地了解该领域的研究现状。据图1所示可知,2000年之前检索到文献只有9篇。2000年之后呈现持续上升的态势,在2009年达到顶峰一共70篇,这与2008年北京奥运会的成功举办是密不可分的。在北京奥运会后胡锦涛总书记提出了向体育强国迈进的战略号召,体教融合研究面临新的机遇和挑战,2010年稍有回落只有50篇,从2011~2020年文献量呈无规律波浪式发展态势。总体而言,我国关于体教融合研究线性质呈平缓增长趋势。

图1 1992~2020年我国体教融合的发表研究文献趋势

2.2 期刊来源与涉及学科

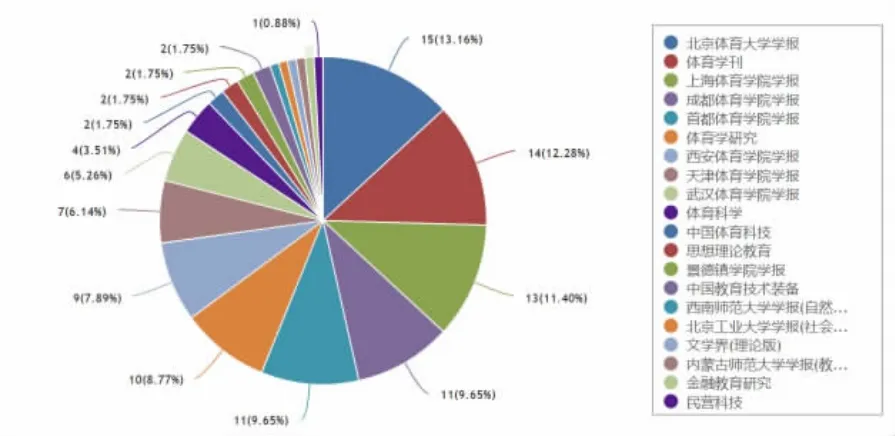

研究刊载体教融合的相关期刊,可以为学者们今后的研究提供新的思路。CNKI所刊载的824篇有效文献。其中核心期刊共153篇,中文社会科学引文索引共76篇,占文献总量的27.8%,可知目前体教融合研究的整体水平较低。如图3所示,刊载研究文献的期刊中,体育类的占86.55%,教育类的占12.55%,其他类期刊占0.9%,可见体教融合研究目前以体育学科研究为主,已经开始形成多学科交叉研究趋势。另外,CNKI中刊载体教融合相关研究成果排名前10的期刊,共发表文献100篇,占体教融合领域研究总量的12.13%。布拉德福定律说若排名前10的发文总量占总发文量的比重大于33%,则说明该领域的研究较为集中,已经形成稳定的期刊群[2]。因此,我国体教融合的研究尚未形成稳定的期刊群。

图2 各研究期刊(部分)发文量分布图

图3 各期刊类别分布图

2.3 研究机构与合作情况

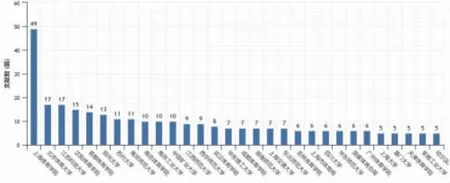

对研究进行分析,能够发现该领域的前沿性引导来源及传播源,能够有效地评估“体教结合”领域的研究实力,从而为决策者提供合作研究、人才交流等方面的依据。据CiteSpace软件统计得知,国内现有379家机构(以作者标定单位计算)涉及到体教融合方面的研究。其中发文量在10篇以上的有11家机构,其他机构发文量都在个位数。这说明我国的研究机构发文数量有待于进一步提高。如图4所示,我国体教融合研究的重要基地,即发文数量前3位的机构分别是上海体育学院、北京体育大学和江苏科技大学。

图4 研究结构分布图

作者借助CiteSpace可视化软件,选区网络节点“Institution”,并设置适当阈值即Threshold绘制出我国体教融合的研究结构共现图,通过图谱观察目前科学研究对体教融合研究的机构间合作关系。图谱中节点大小和发文频次呈正相关。机构间合作的紧密度与节点间连线的距离或粗细呈正相关。透过图5研究机构共现图发现,各个节点间的连线稀疏,节点分布分散,可以看出国内研究体教融合的合作团队匮乏,仅有一个合作机构群即以上海体育学院为核心的包括上海体育学院体育教育训练学院/休闲系、江苏科技大学体育学院、南京工业大学体育部、华东师范大学体育与健康学院、上海市体育局、上海市建平中学等。这与上海市在全国率先提出体教结合战略举措及上海体育学院拥有本硕博一体化的学科体系密不可分。

图5 我国体教融合研究机构共现图

图中机构两两之间合作较多,例如西华师范大学体育学院和四川大学公共管理学院,内蒙古师范大学体育学院和上海体育学院研究生部,东北师范大学体育学院、首都体育学院和北京体育大学,中国登山协会和东华大学等之间都存在合作关系。从整体上看,有相当一部分研究机构尚未与其他机构合作,如沈阳体育学院、华中师范大学体育学院、广州体育学院、天津体育学院等有一定的发文数量,但尚未形成成熟的合作群体。可知,我国体教融合研究机构间需要加强合作,加强思想观点碰撞,扩大合作的广度。

2.4 高产作者与合作情况

根据CiteSpace软件统计,从事过体教融合的研究作者有500人,此领域发文数量排名第一的作者是何志林,共发表7篇文章。依据普莱斯定律,求证我国体教融合的研究是否形成稳定的高产作者。其计算公式为(max是指体教融合研究的高产作者文献数量,本研究中最高发文量max为7)根据计算公式,篇,得出,发表2篇以上体教融合的文章即位于高产作者行列。经统计计算,体教融合研究的高产作者有76人,共发表文献193篇,占检索总样本量的23.4%,小于50%。由普莱斯定律得知,现今我国体教融合的研究还没有形成较为稳定的高产作者群体。

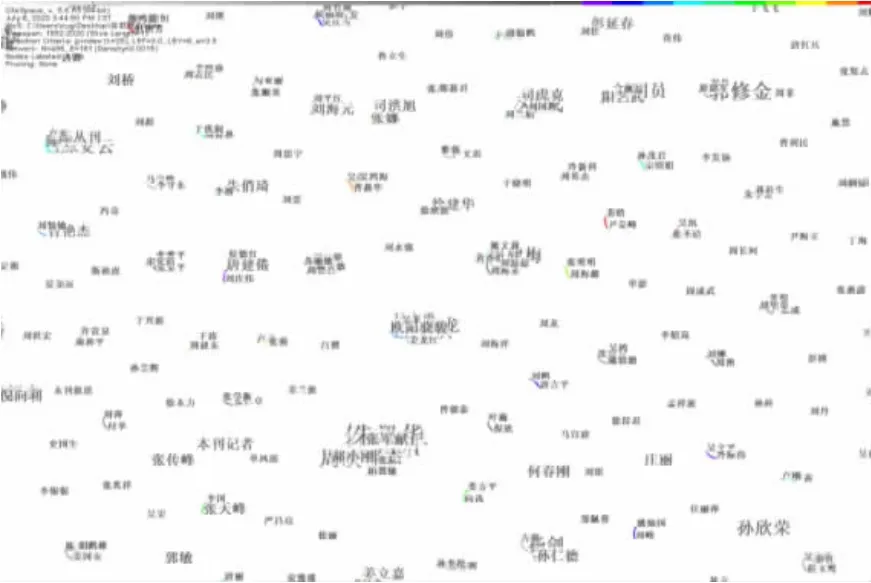

作者借助CiteSpace可视化软件,选区网络节点“Author”,并设置适当阈值即Threshold绘制出我国体教融合的研究作者共现图,通过图谱观察目前学者对体教融合研究的合作关系。从图6可知,我国关于体教融合的研究形成了多个小群体合作,部分合作群中有一位或者多位关键性人物。例如:何志林、须晓东、朱迅华、刘成、虞重干为核心的合作群。研究发现,合作群主要依托上海体育学院、上海体育学院体育教育与训练学院、华东师范大学体育与健康学院等研究单位。以朱迅华、虞重干、周映红为中心的合作团队较为稳定,有相当数量的2~3人小规模合作群体,如:郭修金、刘成、周建梅、刘同员等合作群体,这些群体的合作程度不明显。从整体上看,作者之间的连线和节点都比较稀疏,说明我国体教融合的研究学者合作情况欠佳,这在一定程度上限制了体教融合的研究深度。

图6 我国体教融合研究作者共现图

3 研究热点和重点研究方向

3.1 研究热点

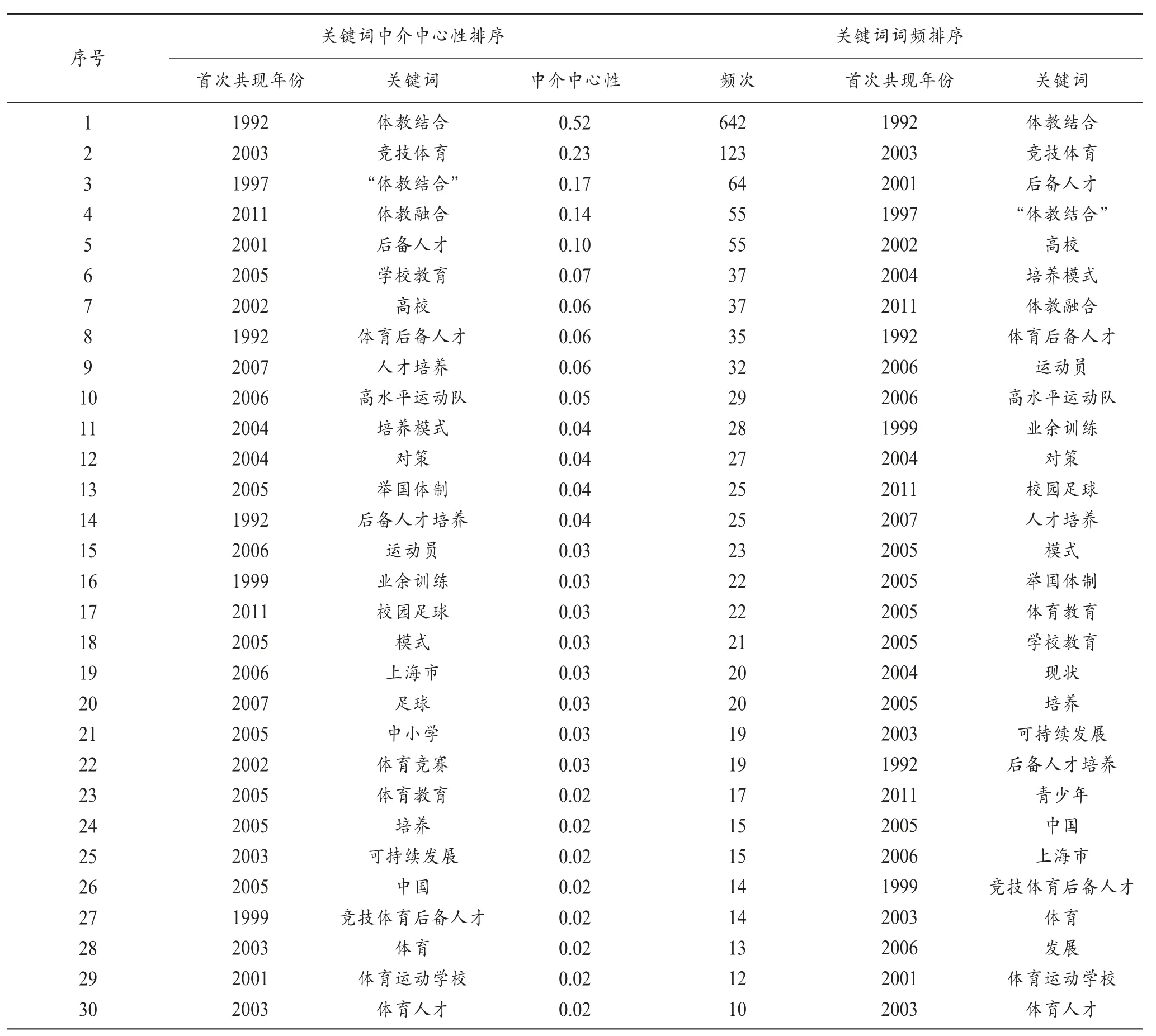

研究成果中最直观反映主题的是关键词。通过关键词共现,能够得出关键词词频和中介中心性,中介中心性值越高说明该词和其他词联系紧密,包含的信息量也更多。同理,词频越高说明热度越高。本研究以主题和关键词作为研究热点和研究趋势的参考依据。结合关键词词频和中介中心性(表1)得知,关键词频次排序表在剔除中介中心性为0.01的“现状”“青少年”和“发展”之后,前5位的热点词汇分别是“体教结合”“竞技体育”“‘体教结合’”“体教融合”“后备人才”。

表1 我国体教融合研究关键词中介中心性和词频排序表

根据关键词中介中心性归纳得知,体教融合领域研究的重要主题大致概括为:第一是体教融合自身研究,如“培养模式”“对策”“可持续发展等”,第二是对我外部大环境主要政策研究与发展需求的研究,如“竞技体育”“后备人才”“学校体育”“举国体制”等;第三是敢于吃“螃蟹”的实践创新先行地区、项目和学校,如“高校”“中小学”“上海市”“足球”等。

3.2 研究的重要主题

3.2.1 关键词聚类分析

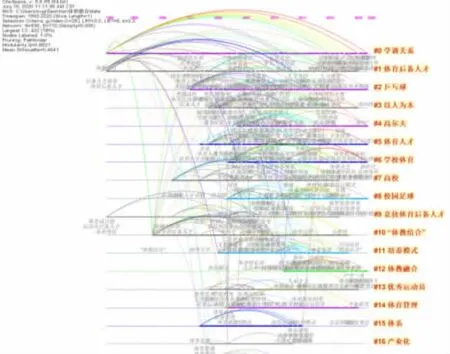

关键词共现聚类能够直观地反映某领域的研究重点。对体教融合关键词共现聚类分析,得出14个关注度较高的聚类(同一种颜色表示一个聚类,为更直观地分辨聚类避免加重拥挤,此处未显示聚类色块),分别是“#0学训关系”“#1举国体制”“#2体教结合”“#3业余训练”“#4高水平运动队”“#5竞技体育人才”“#6体教融合”“#7后备人才”“#8体育管理”“#9科学发展 观”“#10校园 足球”“#11学 校体育”“#12人 才 培 养”“#14体系”。从关键词聚类图谱来看(图7),各个关键词的聚类分布较为集中重合度较高,聚类关键词之间的关联性较强。

图7 我国体教融合研究关键词共现图

3.2.2 体教融合研究中的重要主题

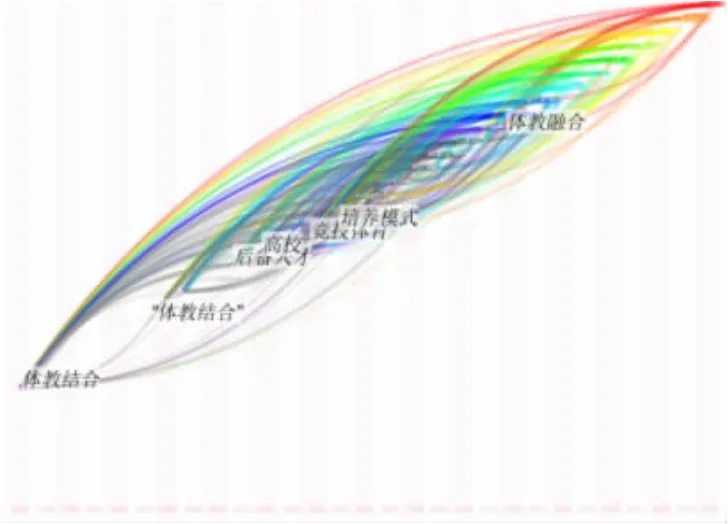

在关键词聚类图谱分析的基础上按照关键词Time Line View(图8)显示主题词,查找对应或相近的文献,重点挑选核心文献并进行重点阅读,进而将14个聚类归纳总结为3个最重要主题。

图8 我国体教融合研究关键词Time Line View

1)体教结合的“现状”“问题”和“对策”探讨研究

通过关键词聚类和Time Line View加上阅读文献,得知更多的学者是站在国家高度进行理论研究,少部分是以地方为代表、以项目为代表的具体研究,剖析了早期体教结合存在的系列问题。

马志和指出因为忽略了运动员文化知识的学习,导致体育运动学校的生源危机[3]。杨剑指出“体教结合”从1987年推出至今,一直是两套体系并行。运动员实质上还是体育系统在培养,除了个别运动员属于“三在”运动员外,大部分运动员基本都在脱离学校训练,当前的“体教结合”仍是只体不教。阳艺武认为当前体教结合的既定目标未能实现,提出了“教体结合”,即完全依托教育系统培养的全新机制[4]。黄桑波认为现有的体教结合虽提出多年,但由于“重体轻教”收效甚微[5]。贺新奇认为完善“举国体制”,首当其冲的是革除以专业队为中心的三级训练体制,提出一条龙式培养模式,即以大-中-小学代表队建设[6]。李安娜认为体教结合中的教育公平缺失、教育效率低下[7]。陶然成表明体教结合在时间冲突、训练水平、训练环境、个体意志、文化基础、育人目标、体制传统、集体意识8个方面存在不同层次的矛盾。认为当前阶段学训矛盾只能缓解,难有全局性的解决办法[8]。刘扶民认为体校单一的培养模式因文化学习缺失、教育资金不足、读训矛盾日益恶劣、人才渠道受阻等问题日显严重[9]。

上述对体教结合的研究,系统地总结了早期体教结合重体轻教、只训不学等诸多尖锐问题,指出传统的人海战术日渐落寞,在训运动队青黄不接严重,无论在规模还是效益上都难以满足新时代竞技人才发展的需要。提出了“教体结合”“回归教育”“体教融合”“小学普及-中学初步筛选-大学再次筛选的一条龙模式”等建议。为日后我国竞技人才培养模式奠定了良好基础。

2)体教融合内涵解读与优化路径研究

随着国家一系列政策法规的相继诞生,尤其是在2010年《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见》明确了教育和体育部门职责和工作方式[10]。学者们纷纷将研究的重点放在体教融合内涵解读上,力图探索出适合国情发展的最优路径。胡小明认为应用新概念“分享运动”和“还体于教”取代举国体制和体教结合,传承训练体系的精华,实行管办分离,参照国外成功的经验,从根本上改革[11-12]。翟丰在2012年和2013年的论文中都剖析了混合型”模式、“省队校办”模式、“清华模式”、“南体模式”,指出要以“混合型”模式为基础,体育与教育系统应实施资源共享、利益共分、风险共担的管理体制与运行机制[13-14]。陆淳指出了清华大学的三育并重的教育理念,提出“育人至上,体魄与人格并重”的高水平运动员培养理念[15]。刘扶民建议加强教体部门的深度协作,健全畅通一体化培养机制,在学校大力推行“一校一品”教学方式,培育壮大社会办体育力量,探索改革体校文化课教育模式。王奎利认为群众体育和体育产业将是体育事业的新重点。传统体教结合已经跟不上新时代的发展脚步,加快体教结合转型,扩充体教结合内涵迫在眉睫[16]。

上述的体教融合的研究是在早期体教结合的基础之上,进一步剖析“体教”相容的现状,主要成果发表时间为2010年之后。提出如“分享运动”“还体于教”“育人至上,体魄与人格并重”“一校一品”“开放、多元的公共体育事业参与”等新观念,为体和教深层次融合且向教育倾斜,注重运动员文化知识的学习,甚至是把运动员放在教育系统培养,夯实群众基础,扩宽人才引进渠道等提供了理论参考。

3)国外体教结合经验借鉴研究

在探索本土竞技人才培养模式的同时,研究国外的成功经验也是比较聪明的做法。目前美国的体教融合是学者们研究的中心。吴建喜指出澳大利亚体育运动的基础是地方俱乐部和中小学校。英国和德国竞技人才培养都是以俱乐部为载体提高竞技能力,在学校普及,并形成体系。法国的体育是由教育部部长掌舵,身体教育和运动教育由国家负责。韩国主要通过成文的法律法规保障教育和体育两大系统的融合[17]。张雄指出美国录取大学生运动员必须具备条件为通过学术倾向测试,核心课程不能挂科且高中阶段核心课程必须得C以上,高中期间必修课程数目和成绩合格,高中毕业[18]。赵立霞等指明在美国体育育人与教育优先的理念,提出了竞技体育教体结合“以生为本”的观念[19]。王聃等将中美两国的高校体育进行了比较,认为我国高校学校体育和生命教育的融入不够,我国学校体育的比赛氛围不够浓厚,校园体育文化传播重视度不够,“人本位”的定位不清晰等。选拔制度、程序培养模式皆存在弊端,提出充分发挥以运动竞赛为载体的全面育人功能和“人本位”的文化价值定位[20]。彭国强分析了美国竞技体育成长因素及其特征,提出竞技体育协同治理,推进体育市场改革及打造我国职业体育“联盟体制”等建议[21]。曹杰等指出美国中小学运动队与社会运动俱乐部互为补充,保证了体育后备人才的大规模培养[22]。刘喻等指出英国竞技体育人才的培养是一种从中小学到体育俱乐部、单项体育协会、英国体育学院的自下而上、由宽渠道到专业化的路径。拥有体育资金投入、体育科技创新、教练员培训、运动员选材、运动员保障等健全的配套制度[23]。

可见,国外体教融合得更加充分,体制更加健全、社会保障更加完善。这些发达国家的运动员首先是大中小学的学生,其次才是运动员,运动员的身份是完成学习任务之外的事,随着受教育程度的增长,他们在学术上和普通学生基本无差别。

4 研究趋势

为突出体教融合的研究发展脉络,作者应用CiteSpace关键词突现和Time Zone View操作,绘制体教融合相关研究的图谱(图9和图10),以展现该领域研究轨迹及发展趋势。

图9 我国体教融合研究关键词突现图

图10 我国体教融合研究Time Zone View

4.1 内容逐步更新

通过关键词突现(图9)可以了解体教融合研究热点的演变。热点能够反映出该领域的研究深度、国家政策等信息。自2008年起,体教结合领域的研究呈现出关键词密度高,讨论主题多样化,有针对性的特点,其中既有“竞技体育后备人才”“体育教育”“体教结合”等与体教融合相关的新热点,也有对“高校”“教育”“模式”“培养”“困境”等体教融合的新探索,直到2018年“体教融合”才作为新热点突现,对原有模式的研究也在逐步深入,高水平运动员提高竞技能力和学习文化知识的融合程度也在逐步加强。研究到一定程度,学者开始探讨新的体教融合模式,避免体和教分离,空喊口号。借鉴国外成功的经验,把体教融合落实到实处,通过教育系统扩大体育人口基础,加强运动员管理制度,教练员培养制度,解决资金保障问题,政策保障问题,妥善解决学训矛盾,培养新时代有文化素养的高水平运动员。

4.2 视角多元化

我国从传统的三级培养模式到体教结合再到体教融合,其研究热点不断演进,多元化研究视角将会成为今后研究的新出路。体教融合是学校体育发展和国家后备竞技人才培养的交叉地域。同时依靠群众体育人口、体育产业的发展及从业者的素质、夯实的资金支持,体教融合也呈现出综合发展趋势。现有的研究视角还较为单一,与其他学科间交叉研究成果在2010年之后呈现。彭博从校园体育文化视角研究高水平运动队建设,提出在繁荣和丰富校园体育文化的过程中,促进高校高水平运动队的建设与发展[24];于霞在科学发展观理念下研究体教结合的必要性和意义,并提出了相应的措施[25];王奎利在公共治理理论视野下研究体教结合存在的问题,如机构不合理、结合点受力不均,规模不足,连接强度低下等。新时期我国体教结合应考虑进一步实现参与机制、网络机制、合作机制以及责任机制的完善。因此,我国体教融合的研究需要开拓新学科,从不同科学视角进行研究,通过不同学科之间的交互性进行有效的路劲优化,最终形成完整的体教融合体系。

4.3 方法丰富多样

通过阅读文献,发现现有得研究中主要研究方法是:文献资料法、问卷调查法、专家访谈法、实地考察法、个案研究法。这些研究方法都是基于社会调查法的统计归纳总结。其理论研究有一定的厚度和层次,社会调查有大量的数据证明支撑,所产生的研究结果有一定的代表性质,但也仅限于研究层面,难以在实践中全面推广。根据前文,学者之间稳定的合作群体数量少,多是两两合作,从整体上看学者之间的交流合作不够紧密,也决定了体教结合领域的研究比较分散,难以产出高应用型的作品。因此,借鉴发达国家较为成功的模式,结合政府更多利好政策,以及大数据信息更加精准透明的时代特点,我国体教融合科研人员应该提升合作意识,加大体教融合的信息网络,加强经济学方法、社会学方法等领域方法的运用,无论是数据还是文献都可以借助现有成熟的软件应用,创作出更加权威且具有一定实践性的作品,促进我国体教融合科学、长远发展。

5 结论

1)我国关于体教融合的研究呈现平缓增长的线性趋势。2)体教融合的研究成果主要刊登在体育类学刊上,学科间相互交叉融合暂露头角;体教融合领域的研究尚未形成稳定的期刊群。3)国内研究体教融合的合作团队匮乏,仅有一个合作机构群即以上海体育学院为核心。两两之间合作的研究机构较多,有相当一部分研究机构在合作之外游离。4)由普莱斯定律得知,现今我国体教融合的研究还没有形成较为稳定的高产作者群体。我国关于体教融合的研究形成了多个小范围的合作群体,有相当数量的2~3人小规模合作群体,研究学者间合作情况欠佳。5)体教融合的研究热点主要是对体教结合目前的“现状”“问题”和“对策”探讨,体教融合内涵解读与优化路径研究,国外体教结合经验借鉴研究。6)体教融合研究趋势呈现出研究内容逐步更新,研究视角多元化,研究方法丰富多样的特点。