地球物理测井在潘集煤矿外围找矿煤层对比中的几个关键应用

2021-10-07赵锐丁文灿卜军孙贵

赵锐,丁文灿,卜军,孙贵

(安徽省煤田地质局勘查研究院,安徽合肥230088)

0 引言

“淮南煤田潘集煤矿外围煤炭详查”是由安徽省煤田地质局勘查研究院承担的安徽省煤炭重点勘查项目、“358”找矿突破战略行动核心项目。该项目综合多种勘查手段,在淮南市潘集煤矿外围地区新发现1处特大型煤矿床,共探获煤炭资源量4.85×1010t[1],该成果有力确保了我国两淮煤炭基地的后备接替资源,产生了重大而广泛的社会影响,其随后荣获中国地质学会2019年度“十大地质科技进展、十大地质找矿成果”奖。地球物理测井作为一种重要的勘查手段,在该项找矿发现中扮演重要角色,本文对地球物理测井在该找矿行动煤层对比中的几个关键应用进行概要描述。

1 区域地质背景

潘集煤矿外围勘查区位于淮南煤田中部的潘谢矿区深部,东西走向长6~27km,南北宽6~19km,平面上为一包含潘一、潘二煤矿的蹄形状区域,面积281.71km2。勘查区北起明龙山断裂,南连潘集-古沟向斜,地层倾角平缓且变化不大(5°~15°),构造以断裂为主,次级褶皱不发育[2]。区内含煤地层由老至新依次为:石炭系太原组、二叠系山西组、下石盒子组和上石盒子组,其中二叠系含煤地层为研究对象,其基本岩性为砂泥岩、煤等沉积岩类,平均厚度926m,含编号煤层34层,其中可采煤层19层,主要可采煤层位于上石盒子组中下部至山西组,不可采煤层常以沉积缺失或碳质泥岩出现在其层位上。本次探获的4.85×1010t资源量,主要为中低变质的气煤和1/3焦煤。

2 地球物理测井在煤层对比中的几个关键应用

潘集煤矿外围勘查区含煤岩系沉积环境相对稳定,测井在煤层对比中的作用主要表现在确定主要标志煤层、解释破碎带及推断断层以及辅助认识层位沉积缺失现象等三个方面。

2.1 确定主要标志煤层层位

2.1.1 1煤层和3煤层

1煤层和3煤层下距石炭系太原组第1层灰岩约16m,两煤层厚度较大,测井曲线上呈高电阻率、高伽马伽马、低自然伽马特征,曲线陡且直,界面清晰。由于沉积环境的缓慢变化,1煤与1灰之间发育的这段海相砂泥岩由粉砂质向泥质渐变,其表现在电阻率曲线上为一种斜坡状的独特形态,此为确认1煤层和3煤层的重要物性标志,见图1。

图1 1煤、3煤层测井曲线形态特征Figure 1.Morphological characteristics of logging curves of coal seams 1 and 3

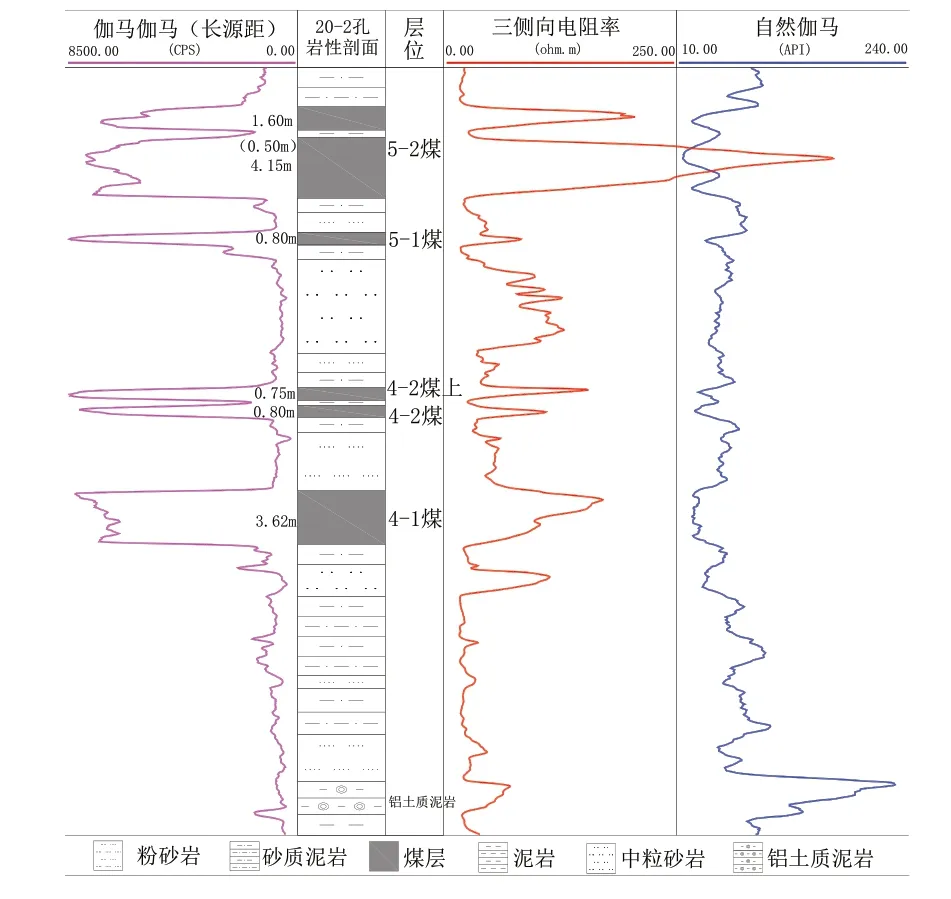

2.1.2 4煤层和5煤层

4煤层和5煤层一般各由两个煤分层组成(4-1、4-2及5-1、5-2;4-2上和4-2紧连,在地质意义上属同一层,在部分区域两者聚合在一起,在部分区域则分开,分开时,两者构成测井曲线上的剪刀状形态)。4-1煤层厚度大,全区稳定分布,也为全区主要可采煤层之一。4-1煤层下部偶见薄夹矸,在其下15m左右,多发育有1~2层铝质泥岩,它本身电阻率不高,但自然伽马曲线上呈明显高幅值异常显示,是确认4煤层的重要物性标志。

5-2煤层电阻率一般都高于5-1煤层,且厚度大于5-1煤层;5-1、5-2煤层结构均较简单,一般不含夹矸,曲线多呈单一异常。4煤层和5煤层测井曲线形态特征见图2。

图2 4煤层和5煤层测井曲线形态特征Figure 2.Morphological characteristics of logging curves of coal seams 4 and 5

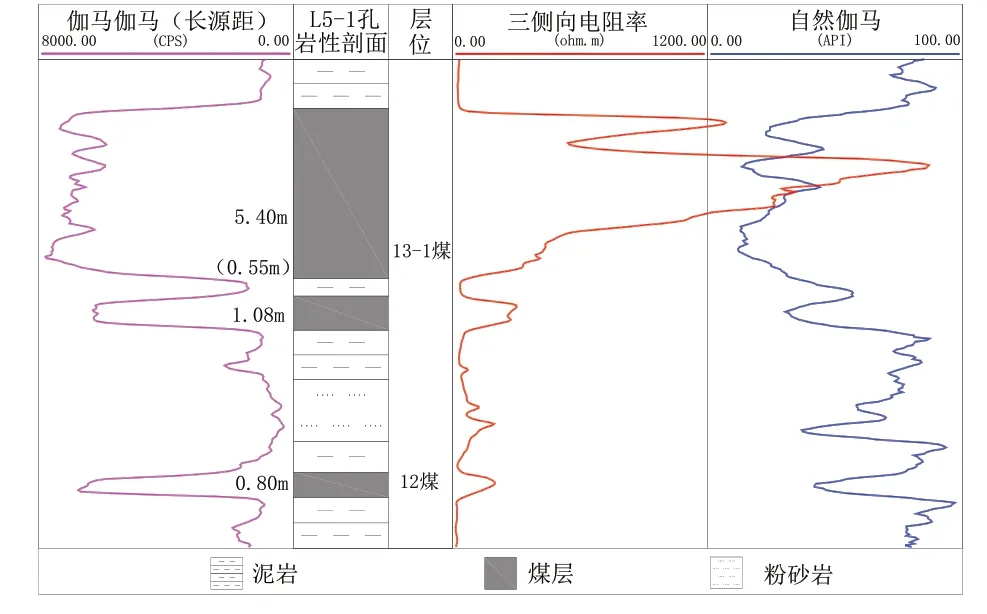

2.1.2 13-1煤层

在上石盒子组乃至整个二叠系煤系中,13-1煤层厚度最大,测井曲线幅值最高,易于确认。13-1煤层下部多含有一层薄夹矸,形成上高下低、上宽下窄的独特曲线形态,特征见图3。

图3 13-1煤层测井曲线形态特征Figure 3.Log morphological characteristics of coal seam No.13-1

2.2 解释破碎带及推断断层

岩石破碎后结构疏松,孔隙度增大,渗透性增强,使得电阻率和密度减小。与不破碎的岩层相比,破碎岩层在三侧向电阻率曲线上幅度降低,在伽马伽马曲线上幅值增高,一般还伴随着井径扩大。综合以上测井特征并结合钻探资料,可确认破碎带[3],其典型特征见图4。

图4 破碎带定性解释实例Figure 4.An example of qualitative interpretation of fracture zones

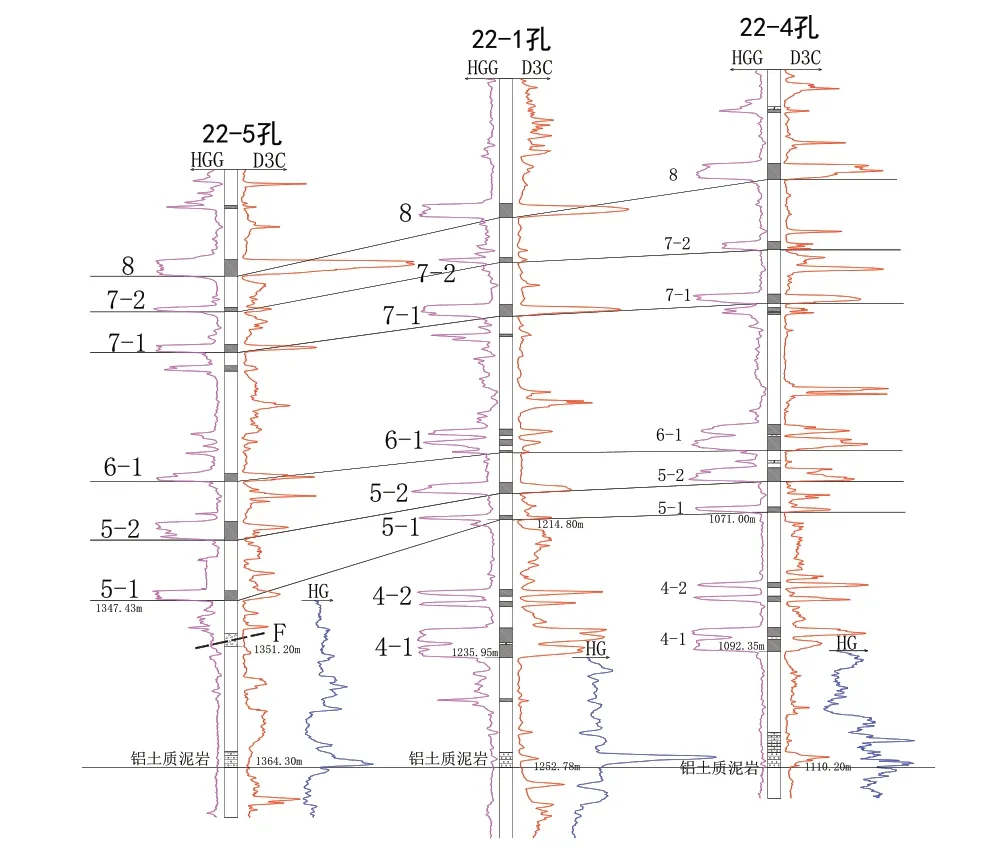

煤层层位确定后,进行孔与孔之间层位对比,如发现煤层或标志层缺失,或层间距明显减小,则推断有正断层存在;反之,若煤层或标志层重复(表现为测井曲线形态重复),或者层间距明显增加,则判断有逆断层,断点位置处一般有岩石破碎带。

图5 中22号勘查线上的三个钻孔,由浅及深依次为22-4、22-1、22-5,它们位置相邻,距离较近。三个钻孔经曲线形态分析、煤层结构特征比较、层位对比等,能够较为明晰地确定4-1煤层下铝质泥岩层至8煤层之间的各个煤层层位。但在22-5孔,铝质泥岩标志层和5-1煤层之间缺失了4-1煤层、4-2煤层,且铝质泥岩标志层和5-1煤层之间的层间距明显减小。经测井和钻探资料证实,22-5孔在深度1351.20m处,呈破碎带反映,经推断该处应有一正断层穿过,因为正断层的发育而导致缺失4-1煤层、4-2煤层,断层落差在21m左右。

图5 正断层解释实例Figure 5.An example of a normal fault interpretation

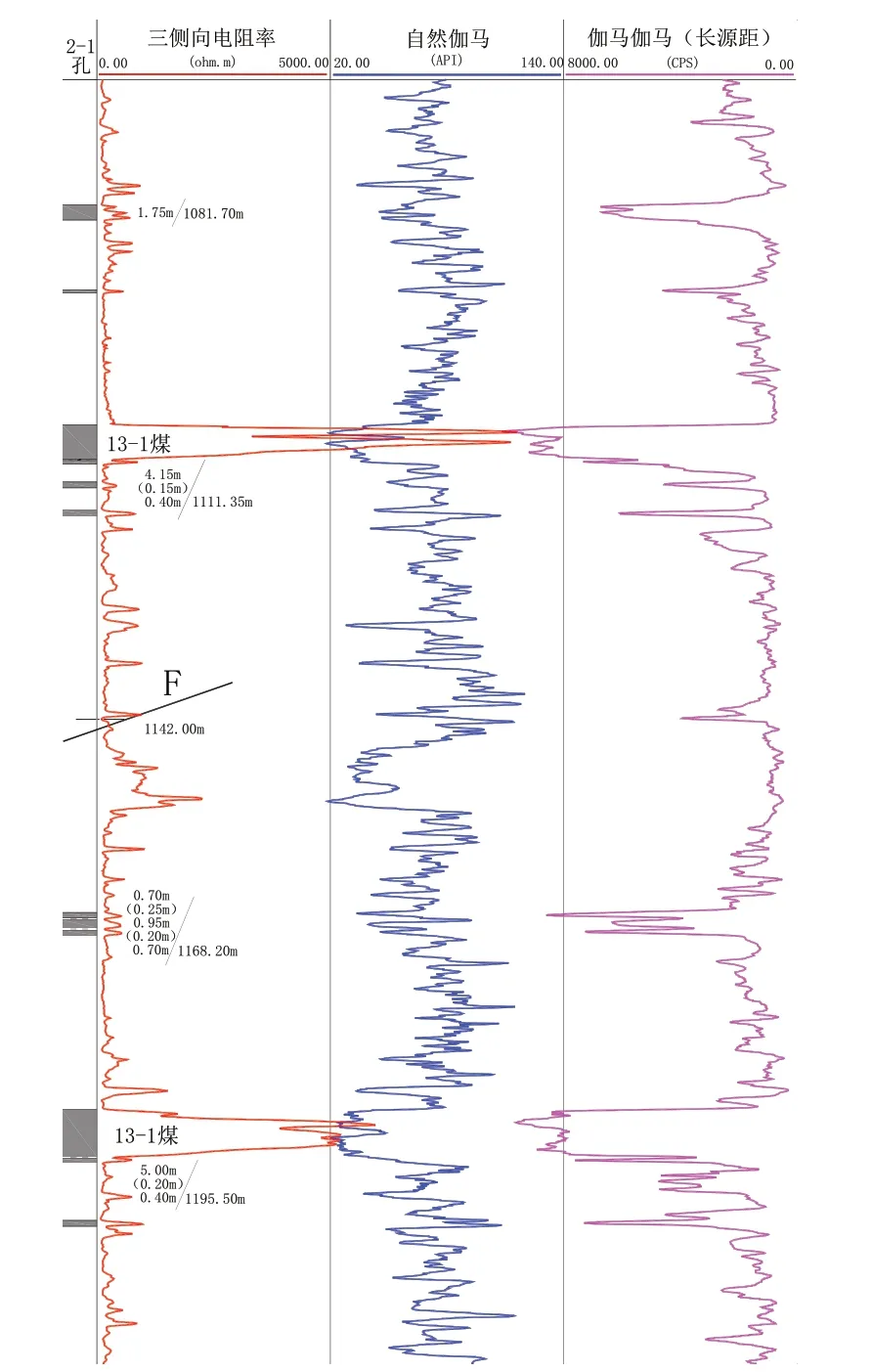

2-1孔深度1111.35m与1195.5m的两层煤三个基本参数(三侧向电阻率、伽马伽马、自然伽马)曲线形态大致相似,经煤层结构特征比较和层位对比,两层煤均符合13-1煤层物性特征,可明显看出是13-1煤层重复,即存在一逆断层,其中间深度1142.00m处,呈破碎带物性反映,则该处即为断层所穿过,断层落差82m左右,见图6。

图6 逆断层解释实例Figure 6.An example of a reverse fault interpretation

2.3 辅助认识层位沉积缺失现象

20-3孔与21-2孔为两相邻勘查线相同位置处的钻孔,两者位置紧邻,且层位深度相当,见图7。两钻孔经曲线形态分析、煤层结构特征比较、层位对比等,能够明晰确定4-1、4-2、5-1、5-2等煤层层位。但对比21-2孔,20-3孔缺失了6-1煤层,仅在原应发育6-1煤层的位置处,发育了一套泥岩,测井显示该套泥岩自然伽马幅值高,电阻率低,钻探也证实该套泥岩岩性细而致密,见植物化石碎片。该套泥岩和5-2煤层的层间距与21-2孔中的6-1煤层、5-2煤层的层间距相同,经推断,应是由于水体突然加深,导致20-3孔沉积缺失了6-1煤层。

图7 测井对比辅助认识层位沉积缺失实例1Figure 7.Example 1 of logging curve comparison in supporting recognition of the absence of a sedimentary horizon

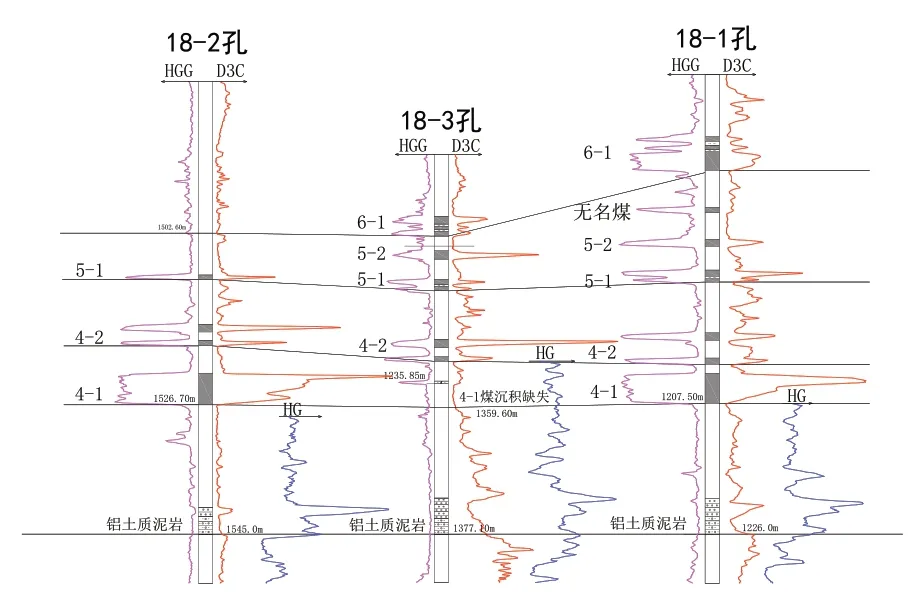

图8 中18勘查线上的3个钻孔,由右向左,层位逐渐变深,依次为18-1、18-3、18-2,它们位置紧邻,距离较近。经曲线形态分析、煤层结构特征比较、层位对比等可以发现,中间位置的18-3孔缺失了4-1煤层,但该孔4-2煤层和铝质泥岩间的层间距与另外两个孔的相近,并未缩短,在该孔原应发育4-1煤层的位置处上部发育一薄层碳质泥岩、下部发育一套较厚泥岩,经分析推断,应该是18-3孔先后历经了水体突然变深,又变浅的过程[4],该过程造成了4-1煤层的沉积缺失,上部发育的薄层碳质泥岩为水体变浅时替补沉积的部分。

图8 测井对比辅助认识层位沉积缺失实例2Figure 8.Example 2 of logging curve comparison in supporting recognition of the absence of a sedimentary horizon

3 结语

地球物理测井作为一种重要的勘查手段,其在煤炭勘探找矿中发挥着重要而独特的作用。一般而言,其得到的煤层深度、厚度及分布情况等资料具有相当的准确性,尤其在煤岩层对比方面,其方法可靠、优势独特、可操作性强。正是地球物理测井在煤层对比中的一系列关键运用,如确定主要标志煤层、解释破碎带及推断断层以及辅助认识层位沉积缺失现象等,有力支撑了此次淮南煤田潘集煤矿外围地区找矿的重大突破。