集中连片贫困区耕地安全性评价及影响因素分析

——以忻州市为例

2021-10-06高艳珍郑庆荣罗淑政李晓

高艳珍,郑庆荣,*,罗淑政,李晓

(1.山西师范大学地理科学学院,山西 临汾 041000;2.忻州师范学院,山西 忻州 034000)

土地资源是人类生存的基本条件之一,支撑人类的持续发展,耕地是重要的不可再生资源,人类在耕地上耕种,生产维持生存的生物资源。此外,耕地具有重要的承载功能和生态功能。耕地生态系统不仅要维持自身功能,还要作为社会经济发展的基本条件而存在。随着人口增加,人类社会对于土地的需求更为强烈,人地关系面临巨大的矛盾,贫困地区土地资源占有重要地位,土地问题表现得更为明显。耕地面积减少、耕地质量下降以及耕地生态环境恶化等一系列问题严重影响了耕地生态安全[1-2]。作为典型的集中连片贫困区,忻州市的耕地同样面临耕地数量减少和质量退化的问题,并且这样的问题未得到有效解决[3]。集中连片贫困区的耕地生态安全是地区发展的根本,及时预警对保护耕地安全意义重大。

生态足迹概念源于1992 年[4],张志强等[5]较早阐述了生态足迹的理论,并对方法和计算模型进行改进。赵鹏宇等[6-7]在原有生态足迹模型上增加了新的测算账户,重新确定各项生物账户全球平均产量,修正了均衡因子和产量因子,采用修正后的生态足迹模型对忻州市及14 个县(市、区)的生态足迹及承载力进行测算,并对时空变化进行了分析。生态足迹模型可应用于耕地安全性测算,其以耕地生态足迹和生态承载力为基础,对区域耕地时空变化进行分析并利用各种评价模型对耕地安全性进行评价[8-9]。国内学者对耕地生态安全的研究主要采用PSR(压力-状态-响应)概念模型、生态足迹模型、DPSIR(驱动力-压力-状态-影响-响应)模型和可拓优度评价模型等[9]。学者们通常采用PSR 模型构建起一个可以衡量耕地安全性的指标评价体系,采用层次分析法和熵权法确定指标权重,测算耕地生态安全值[10-12],并利用多元线性回归模型对生态安全的影响因素进行定量分析[13-14]。赵先贵等[15]、赵文晖等[16]、白立佳等[17]对生态足迹模型进行改进,建立耕地生态安全评价指标,为耕地可持续发展提供了思路。也有学者采用DPSIR模型[18]和可拓优度评价模型[19]建立耕地生态安全评价体系。

本研究基于生态足迹模型,测算忻州市及14 个县(市、区)的生态足迹和生态承载力,计算生态盈余/赤字、生态压力指数和生态可持续发展指数,利用层次分析法对这三个安全性指标进行权重赋值,得到综合安全指数,将综合安全指数进行分级,进而分析忻州市及14 个县(市、区)的耕地安全性时空变化。选取与耕地安全性相关的指标,对忻州市及14 个县(市、区)耕地影响因素进行单因素相关性分析,利用逐步多元线性回归方程分析多种因素共同作用下忻州市耕地安全性的影响因素。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

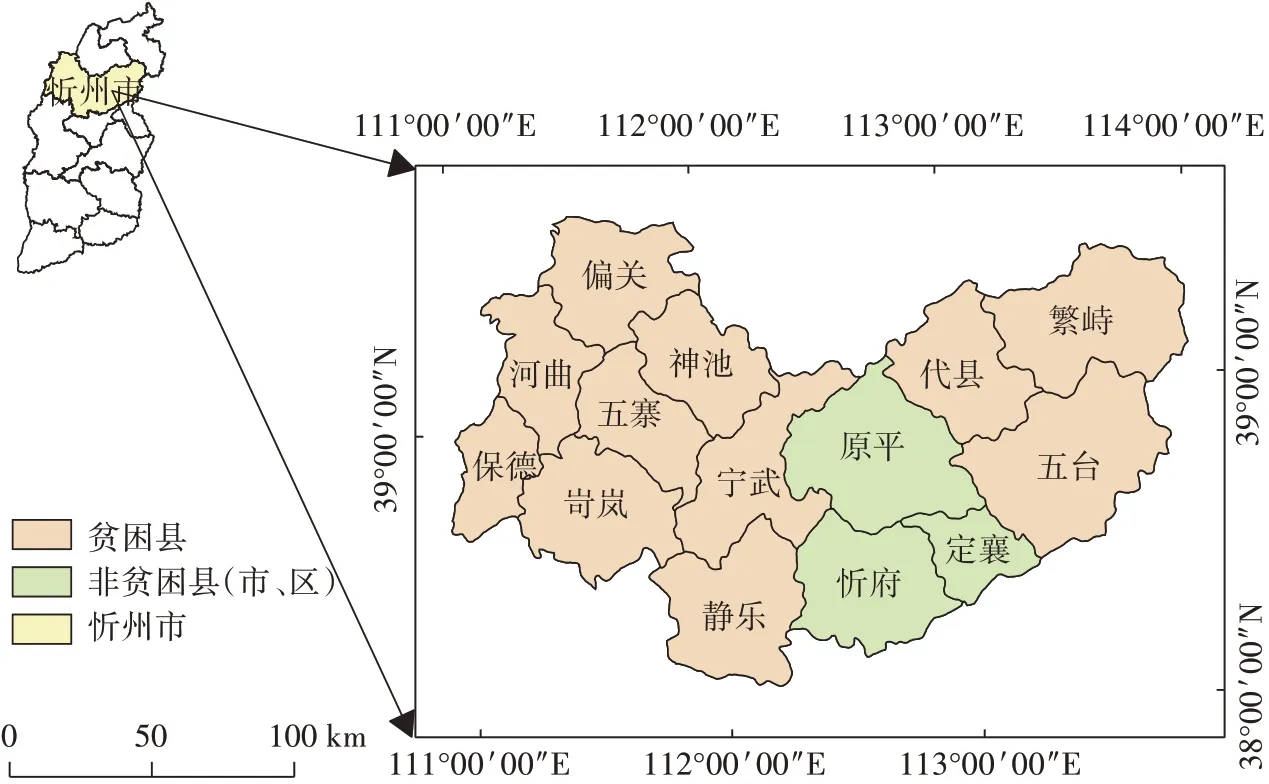

忻州市位于山西省北中部,北纬38°09′~39°40′,东经110°56′~113°58′。全市南北长约170 km,东西宽约245 km,总面积2.52×104km2,占山西省总面积的1/6,面积居山西省第一位[20]。忻州市有14 个县(市、区),其中有11个是国家级贫困县(2014年12月国务院扶贫开发领导小组办公室认定,现已全部脱贫),占山西省贫困县的31%,是典型的集中连片贫困区[21](图1)。从忻州市第一产业组成结构来看,1952年农业产值占比近90%,2000年占比54.4%,2018年占比48.8%,虽然农业占比逐渐下降,但仍占据较大的比例。忻州市的贫困县分布在东西部山地丘陵地区,非贫困县(市、区)集中在中部平原地区。南、西、北三面环山,耕地呈点状分布,大面积的耕地基本位于滹沱河流经的忻定盆地、汾河谷地以及西部的五寨盆地。忻州河流主要有源自管涔山的汾河、五台县境内的清水河以及发源于五台山的滹沱河等。

图1 研究区范围Figure 1 Map of study area scope

1.2 数据来源

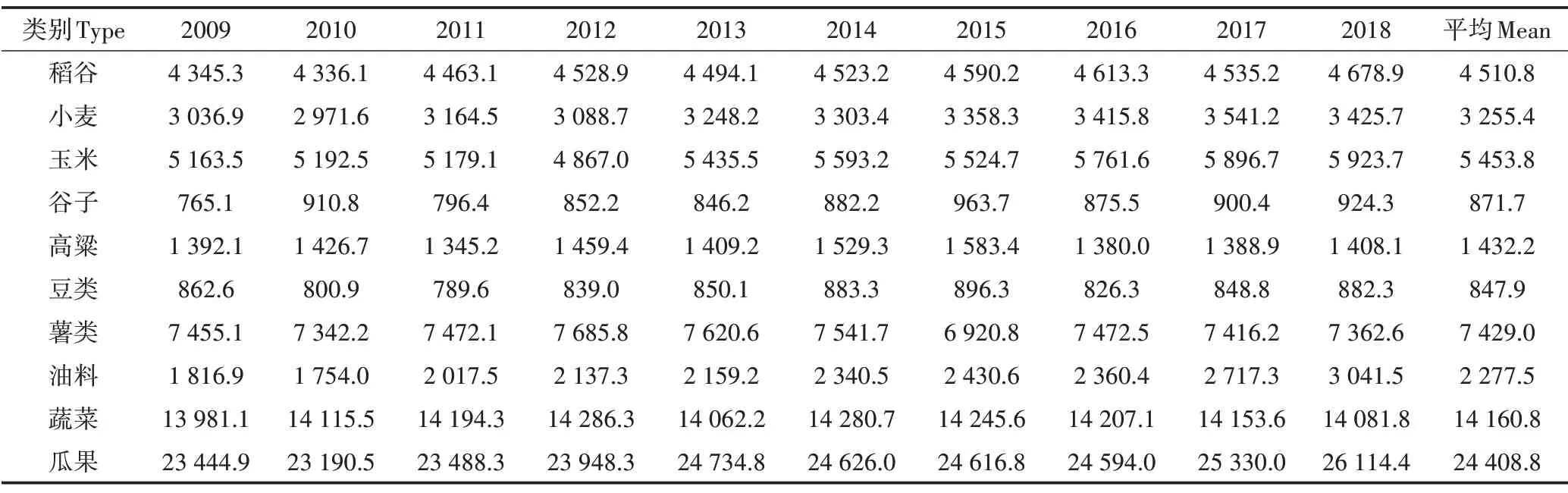

耕地生态足迹生物账户核算项目包括稻谷、小麦、玉米、谷子、高粱、豆类、薯类、油料、蔬菜和瓜果,2009—2018年生物资源生产量数据来自《忻州统计年鉴》。常住人口、城镇人口、人均GDP(国内生产总值)、城镇化率、第一产业占GDP的比例、化肥施用量、农业机械总动力、人均粮食作物产量和粮食作物单产数据来自忻州市统计局1952—2018年的数据统计。鉴于本研究核算项目皆为农作物,文中耕地面积指农作物耕种面积。不同学者在研究特定区域时会根据实际情况对均衡因子进行修正,杨屹等[22]通过整理不同年份的均衡因子发现,6类均衡因子从1961年以来变动幅度小,因此将6 类生产性土地的均衡因子作均值处理,耕地均衡因子采用2.34,产量因子采用1.66。为使计算结果更能反映社会生产力的发展,选用联合国粮农组织(FAO)统计数据库2009—2018 年不同生物资源的平均产量数据[23],选取10 年数据的平均值进行测算(表1)。

表1 2009—2018年生物账户全球平均产量汇总(kg·hm-2)Table 1 Summary of global average production of biological accounts from 2009 to 2018(kg·hm-2)

1.3 耕地安全性计算影响因素分析方法

1.3.1 耕地安全性计算方法

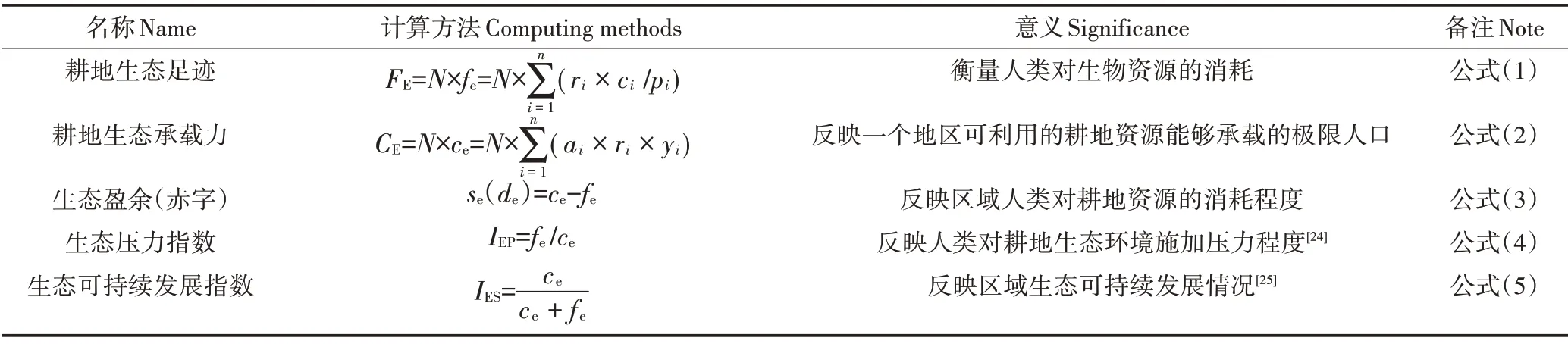

为了客观反映忻州市耕地安全性,本研究计算了耕地生态足迹、耕地生态承载力、生态盈余/赤字、生态压力指数和生态可持续发展指数等指标,计算方法见表2。式(1)~式(5)中:FE为总的生态足迹,hm2;N为研究区域的人口总数;fe为人均生态足迹,hm2·人-1;i表示不同类型的消费项目;ri为不同类型生物生产性土地的均衡因子;ci为某类消费项目的人均消费量,kg·人-1;pi为生物生产性土地生产第i种消费项目的全球平均产量,kg·hm-2。CE为区域总的生态承载力,hm2;ce为人均生态承载力,hm2·人-1;ai为人均占有的生物生产面积,hm2·人-1;ri为不同类型生物生产性土地的均衡因子;yi为产量因子。本研究只探讨耕地这一种生物生产性土地类型,根据学者的研究成果扣除3.5%的耕地面积作为生物多样性保护地[26]。se、de分别为生态盈余、生态赤字;IEP为生态压力指数;IES为生态可持续发展指数。

表2 耕地安全性计算方法Table 2 Method of cultivated land ecological security

为了更直观地反映忻州市耕地安全时空变化,本研究将生态盈余/赤字、生态压力指数和生态可持续发展指数进行不同的权重赋值,得到综合安全指数计算公式。由于涉及赋值要素较少,本研究采用主观赋权法,请专家对三个指标两两比较,逐层进行判断打分,构造矩阵,再通过软件利用层次分析法确定指标权重[27]。其中,生态压力指数对综合安全指数具有反向作用,生态盈余/赤字和生态可持续发展指数对综合安全指数具有正向作用。生态盈余/赤字权重为0.111,生态压力指数权重为-0.333,生态可持续发展指数权重为0.556。本研究选取指数和法计算综合安全指数值,每项指标都乘以相应权重后再相加求和。

式中:Sij(i=1,2,…,n;j=1,2,…,n)表示第i个指标在第j年中的单项安全值;Aij为指标i在第j年中的标准化值;Wi为指标i的最终组合权重;Cij为第j年的耕地综合安全指数值。

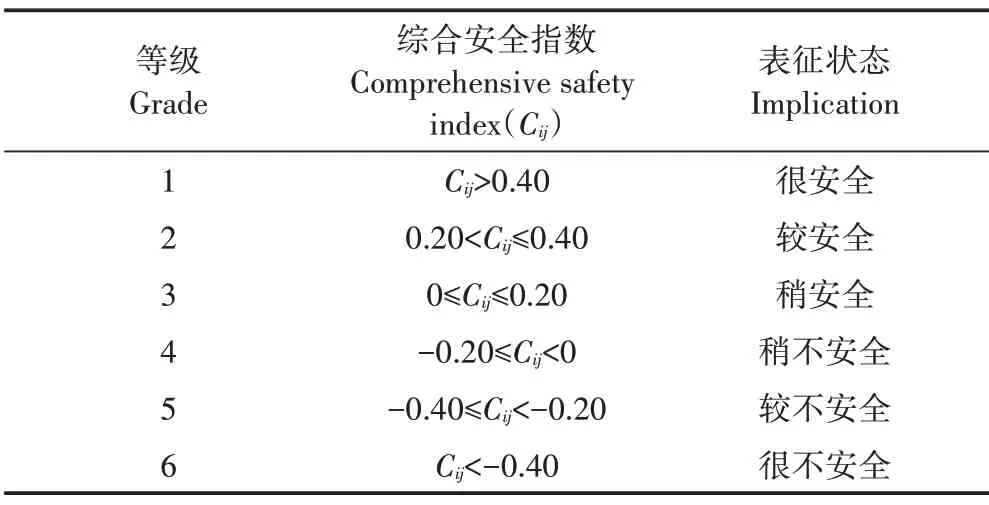

由于本研究区域较小,区域差异不明显,综合安全指数跨度较小,所以其分级标准与大尺度区域研究不同。基于实际考虑,将耕地综合安全指数划分为6个等级(表3)。

表3 综合安全指数等级划分标准Table 3 Comprehensive safety index classification criteria

1.3.2 影响因素分析模型

利用相关分析进行单因素分析,筛选与耕地安全有关的因素。因为选取要素之间存在相互影响、相互联系的情况,即多重共线性,因此还需要进行逐步多元线性回归分析,研究多种因素共同作用下忻州市耕地安全的影响因素[13-14]。

式中:rxy为要素x和y之间的相关系数,表示两个要素之间相关程度,该值介于[-1,1]之间,rxy>0 表示正相关,rxy<0 表示负相关。表示两个要素的平均值。

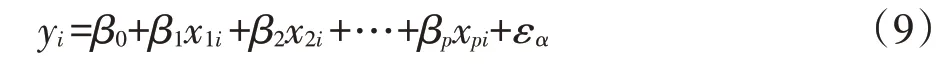

因变量y受到p个自变量x1,x2,…,xp的影响,若有n组观测值(yi,x1i,x2i,…,xpi),i=1,2,…,n,则多元线性回归模型为:

式中:β0,β1,...,βp(p=1,2,…,n)为待定参数;εα是误差项。

如果b0,b1,b2,...,bp为β0,β1,β2,…,βp的拟合值,则回归方程为:

式中:b0为常数;b1,b2,…,bp为偏回归系数。

2 结果与分析

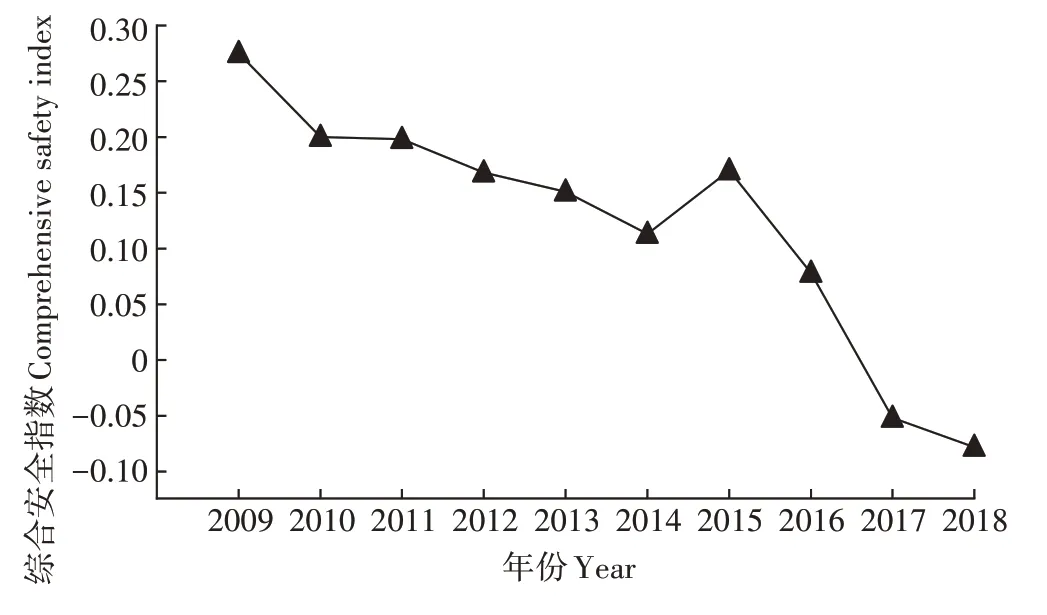

根据公式(1)~公式(5)计算忻州市及14 个县(市、区)的人均生态足迹、人均生态承载力、生态赤字、生态压力指数和可持续发展指数,根据公式(6)和公式(7)计算出忻州市及14 个县(市、区)的综合安全指数,绘制时间变化折线图(图2),列出各县(市、区)逐年综合安全指数(表4),结合综合安全指数等级划分标准,利用ArcGIS 空间分析技术,绘制出各年份安全等级空间分布图(图3),对其时空变化进行阐述,并选用多元线性回归模型定量分析其影响因素。

图2 2009—2018年忻州市综合安全指数变化Figure 2 The change of comprehensive safety index of Xinzhou City from 2009 to 2018

2.1 忻州市耕地安全性时间变化

由图2 可知,在时间尺度上,忻州市综合安全指数呈现出时间差异性,整体呈下降趋势。综合安全指数从2009年的0.275下降到2018年的-0.078,在2015年短暂回升,2016—2017 年下降速度最快,从0.078下降到-0.052,下降了0.130,2009—2016 年忻州市耕地整体处于安全状态,从2016 年开始,综合安全指数下降,转为负值,综合安全等级由较安全转为稍不安全。从统计数据来看,忻州市人口逐年增加,从2009年的309.67 万增加到2018 年的317.20 万,10 年间增加了7.53万人。人均粮食消耗量逐年增加,农作物耕种面积有所下降,从2009 年的46.63 万hm2下降到2018 年的44.60 万hm2,减少了2.03 万hm2,从而引起人均生态足迹的增加和人均生态承载力的下降,最终导致综合安全指数下降。

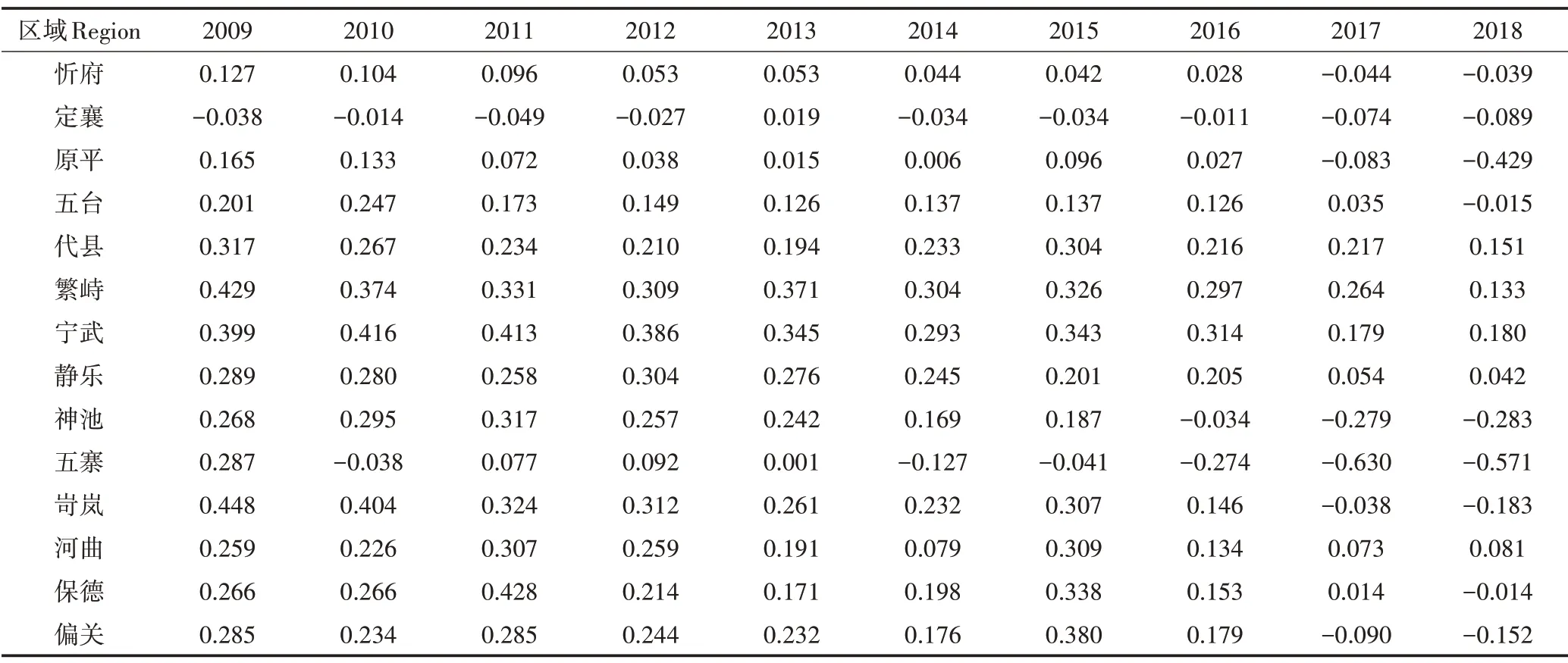

如表4 所示,14 个县(市、区)综合安全指数时间变化情况不同。从整体看,14 个县(市、区)2009—2018 年综合安全指数均处于下降状态。2009—2018年代县、繁峙、宁武、静乐和河曲综合安全指数均大于0;忻府、原平、岢岚和偏关2009—2016 年大于0,2017—2018年小于0;神池2009—2015年大于0,2016—2018 年小于0;定襄2009—2018 年除2013 年外均小于0;五寨变化不稳定,2017—2018 年综合安全指数绝对值较之前年份明显增大;五台和保德2009—2017 年大于0,2018 年小于0。2009 年岢岚、繁峙和宁武安全指数较高,2018 年五寨和原平综合安全指数最低,远小于其他县(市、区);五寨变化最大,从2009 年的0.287 减小到2018 年的-0.571,减少了0.858,需引起足够的重视。

表4 2009—2018年忻州市14个县(市、区)综合安全指数Table 4 Comprehensive safety index of 14 counties and districts in Xinzhou City from 2009 to 2018

2.2 忻州市耕地安全性空间分布

如图3 所示,忻州市14 个县(市、区)耕地安全性表现为空间上的不平衡性和区域差异性,耕地安全等级趋向于不安全,不安全县(市、区)增多,东西部耕地安全性低于中部,向不可持续方向发展。2009—2013年,处于安全状态的县(市、区)多于不安全状态的县(市、区),定襄2013 年暂时处于安全状态,2010 年五寨出现不安全状态,忻州市整体处于比较安全的状态。2014—2017 年耕地处于不安全状态的县(市、区)数量开始增多,由2 个增加到7 个,2018 年耕地不安全的县(市、区)数量增加到9 个,超过安全的县(市、区)数量。10年间,定襄除2013年外均处于稍不安全状态,较为稳定,五寨由较安全状态变为很不安全状态,而原平由稍安全状态变为很不安全状态,二者变化均较大。

2.3 忻州市耕地安全性影响因素分析

耕地生态安全状态是不同影响因素共同作用的结果。本研究基于生态足迹模型进行测算,综合安全指数的大小与人均生态足迹和人均生态承载力直接相关,因此可以从影响人均生态足迹和人均生态承载力的角度寻找合适的变量进行回归分析。在较大时间尺度上,耕地生态足迹受到自然因素和社会因素的双重影响。小的时间尺度上,自然因素的作用较弱,本研究时间序列短,样本数量较少,因此暂不考虑自然因素[16]。本研究自变量的选取考虑了以下五个方面:第一,人口数量对耕地生物资源的消耗起直接作用,对生态需求量也具有决定性作用,而且农村人口和城镇人口对资源的消耗不同,故选择常住人口和城镇人口作为自变量;第二,生态环境是经济发展的基础,经济发展会对生态环境产生影响,因此选择人均GDP和城镇化率分别表示经济状况和经济发展水平;第三,第一产业占GDP 的比例可以反映农业结构;第四,农业投入-产出结构中,以农用化肥施用量和农业机械总动力反映农业投入,以人均粮食作物产量和粮食作物单产反映农业产出;第五,以农作物耕种面积代表农业资源禀赋。利用SPSS 对上述自变量作Pearson相关性分析,结果如表5所示。

根据表5 各变量的显著性可知,选取的自变量均通过5%和1%的显著性水平检验,因此这些变量均对综合安全指数产生影响。根据相关系数可知,常住人口、城镇人口、人均GDP、城镇化率、人均粮食作物产量、粮食作物单产和农用化肥施用量与综合安全指数呈负相关关系。农作物耕种面积、第一产业占GDP比例和农业机械总动力与综合安全指数呈正相关关系。因此,人口、经济、产业结构、农业投入-产出和资源禀赋对耕地安全均有影响。

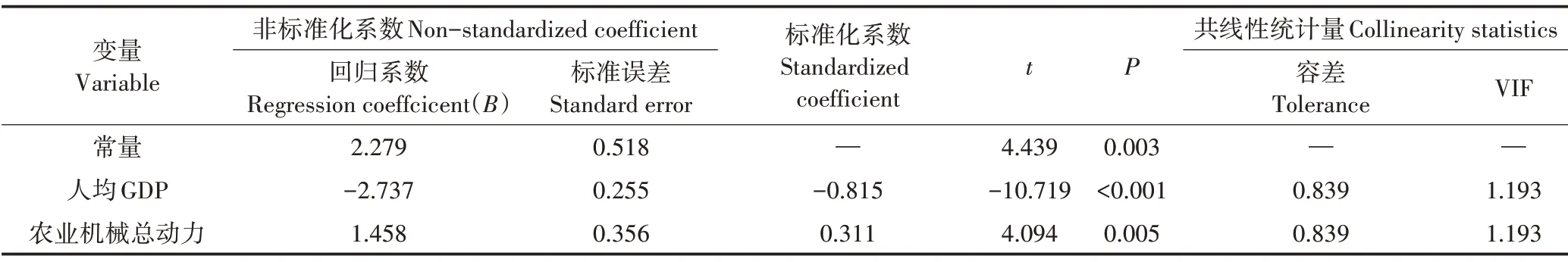

影响耕地安全性的因素之间是相互作用的,变量之间存在多重共线性,因此利用逐步多元线性回归分析对10 个因素进行筛选,找出多种因素共同作用下影响忻州市耕地安全性的因素,结果见表6。逐步回归分析结果显示,调整R2=0.956,F=99.530,显著性P<0.001,通过F检验,表明方程拟合度好。由表6 可知,系数估计值均通过t检验,在1%水平上极显著相关。

表6显示,2009—2018年忻州市耕地安全的主要影响因素为人均GDP 和农业机械总动力,影响最大的因素是人均GDP,其次是农业机械总动力。人均GDP 与耕地安全性呈负相关,偏回归系数为-2.737。人均GDP 反映一个地区的经济发展水平,人均GDP增加,造成耕地生态环境破坏,耕地安全性降低,不利于耕地的长久健康发展。2009—2018 年忻州市人均GDP 增加,从1.13 万元增加到3.12 万元,10 年间增加了1.99 万元,随着经济发展和城镇发展,用地需求增加,耕地面积减少,耕地承载力降低,耕地生态安全性受到威胁。

表6 逐步多元线性回归分析结果Table 6 Results of stepwise multiple linear regression analysis

农业机械总动力与耕地安全性呈正相关,偏回归系数为1.458。农业机械总动力反映一个地区农业投入情况,农业机械总动力增加,农业现代化水平提高,耕地产出和耕地质量得到提高,耕地可以得到更好的休养,人为破坏减少,耕地安全性增强,有利于耕地可持续发展。忻州市2009—2018年农业机械总动力从200万kW减少到160 万kW,农业机械投入减少在一定程度上阻碍了农业现代化水平的提高,耕地产出和质量得不到保证,低效率的农业方式对于耕地是一种破坏,不利于耕地安全,高效率的农业方式对于耕地的可持续发展更为有利。

3 讨论

在同类型研究中,韦燕飞等[28]以广西的49 个国家级和自治区级贫困县为研究区,选取2014、2015、2016 年为节点,基于生态足迹模型,收集稻谷、糖料和油料的总产量数据计算耕地生态足迹,通过遥感影像解译得到耕地面积并测算得到耕地生态承载力,供需平衡指数定义为人均生态足迹与人居生态承载力的比值,利用供需平衡指数来评价贫困县的耕地承载力供需平衡状态和耕地生态安全,并分析其驱动因素。结果表明,广西贫困地区耕地生态承载力供需在时间尺度上呈现出时间差异性,在空间尺度上呈现出区域差异性和空间不平衡性。影响广西贫困县耕地生态承载力供需平衡的驱动因素是自然地理因素、社会经济因素和政策因素三大类。本研究同样基于生态足迹模型,测算忻州市及14 个县(市、区)的生态足迹及生态承载力。与之对比发现,本研究中忻州市耕地综合安全指数同样表现出时间上的差异性和空间上的不平衡性及区域差异性,东、西部高,中间低。对选取的社会经济因素进行逐步多元线性回归分析,结果显示人均GDP 和农业机械总动力是主要影响因素。两项研究均表明,经济因素对贫困地区耕地生态安全的影响显著。

根据山西省主体功能区规划,国家级重点开发区包括忻府区,国家级重点生态功能区包括岢岚、保德、五寨、河曲、偏关和神池,省级重点生态功能区包括静乐、宁武、繁峙和五台,山西省限制开发区域(农产品主产区)包括定襄、原平和代县[29]。基于本研究结果,忻府区应做好忻州市的经济领军者,支撑全市的经济发展。岢岚、保德、五寨、河曲、偏关和神池6 个县继续实行点状耕地模式,在农田生态环境得到保证的情况下,对低产的耕地进行改良,同时发展节水农业;可以适当发展林果业,条件满足的情况下建立农产品加工产业,促进农业增收。静乐和宁武河谷盆地主要生态功能是保护汾河源头的生态环境,为汾河中下游农业提供良好的灌溉水源。五台山位于繁峙和五台,是生态环境保护的重点区域,应注重保护好林地和草地,增强水源涵养和水土保持功能。定襄、原平和代县作为重要的农产品生产地,需要对耕地进行整理,改良低产耕地,提高耕地质量和产量。此外,改进农产品耕种模式、发展优势农产品、建立农产品产业基地、提高农产品产业化水平也是优化耕地使用方式、降低耕地安全风险的重要途径。

4 结论

(1)对忻州市及14 个县(市、区)耕地安全性进行时间变化分析可知,2009—2018 年忻州市综合安全指数呈现出时间差异性,整体呈下降趋势;不同县(市、区)下降程度不同,原平和五寨下降明显。

(2)利用ArcGIS 空间分析技术对忻州市14 个县(市、区)耕地安全性进行空间分析可知,综合安全性表现为空间上的不平衡性和区域差异性,综合安全等级趋向于不安全,不安全县(市、区)增多,东、西部综合安全性低于中部,向不可持续方向发展。

(3)相关性分析结果表明,人口、经济、产业结构、农业投入与产出和资源禀赋对忻州市耕地安全均有影响。逐步多元线性回归结果表明,对忻州市耕地安全性影响最大的因素是人均GDP,农业机械总动力的影响次之,人均GDP 增加和农业机械总动力下降造成忻州市耕地安全性下降。